Мальпигиевы сосуды удаляют жидкие продукты обмена

Мальпигиевы сосуды — органы, выполняющие функцию выделения и осморегуляции у ряда наземных членистоногих: Atelocerata (насекомые и многоножки) и паукообразных. По-видимому, в этих группах они возникли независимо: из эктодермы у насекомых и многоножек и из энтодермы у паукообразных. Иногда в качестве мальпигиевых сосудов рассматриваются выросты кишечника, имеющиеся у близких к членистоногим тихоходок (Догель, 1981). Названы в честь биолога Мальпиги, открывшего их в 1669 году.

Строение[править | править код]

Мальпигиевы сосуды представляют собой слепо замкнутые эпителиальные канальцы, открывающиеся на границе средней и задней кишки.

Однако у некоторых (Nicrophorus, Gnaptor, Coccoidea) они открываются в среднюю кишку, у некоторых (личинки бабочек, бронзовок, муравьиного льва) — в заднюю.

Число мальпигиевых сосудов варьирует от 2 до 150 (у медоносной пчелы), они слабо развиты у протур и совсем отсутствуют у коллембол, у тлей они вторично редуцируются.

Мальпигиевые сосуды могут свободно заканчиваться в гемолимфе, в ряде случаев они срастаются попарно, образуя замкнутые петли. Иногда кончики канальцев прободают мышечную оболочку задней кишки. Это явление носит название криптонефрии (у жуков, сетчатокрылых, гусениц и личинок пилильщиков). Срастание мальпигиевых сосудов с кишечником отмечается для наземных представителей, вынужденных экономить воду. Криптонефриальная часть выделительной трубочки помогает насасывать воду из задней кишки. У насекомых, живущих в воде или почве, криптонефрия не наблюдается.

Стенки сосудов построены из однослойного эпителия. Клетки разрежены, особенно в концевом отделе. Подобно эпителию средней кишки, поверхность клеток, обращённая в просвет, несёт рабдориум, её слой плазматических палочек. Снаружи эпителий прикрывается базальной мембраной, сосуды имеют собственную мускулатуру и способны изгибаться.

Каждый сосуд функционально разделяется на две части. Концевой отдел пропускает внутрь себя воду и растворимые соли мочевой кислоты из гемолимфы. Далее они продвигаются к основанию сосуда, в среду, богатую СО2. Мочевая кислота вытесняется из соли угольной и выпадает в осадок, а гидрокарбонат выходит в гемолимфу. Кристаллы мочевой кислоты продвигаются к выходу в кишку, а затем удаляются с экскрементами.

Такое функционирование мальпигиева сосуда описано Шванвичем для клопа Rhodnius, тогда как возможно и другое: когда выпадение кристаллов мочевой кислоты происходит внутри клеток сосуда, а канал осуществляет только вывод.

Функции[править | править код]

Выделительная[править | править код]

Мальпигиевы сосуды насекомых и многоножек избавляют организм от избытка азота главным образом в форме мочевой кислоты, а паукообразных — в форме гуанина (Догель, 1981). Оба вещества — гетероциклы из двух колец — соединения, с соотношением азот/водород большим, чем имеет мочевина (продукт выделения млекопитающих). Таким образом, оно более пригодно для экономии воды.

Помимо мочевой кислоты, мальпигиевы сосуды способны выделять ион аммония, мочевину и салициловую кислоту (актуально для насекомых, питающихся Salix).

Экскреторные функции мальпигиевых сосудов тесно связаны с функциями задней кишки. В простейшем случае мальпигиевы сосуды только насасывают плазму гемолимфы и передают её в заднюю кишку. Все остальные задачи выполняют ректальные сосочки задней кишки, которые возвращают в гемолимфу воду и другие полезные вещества, а обезвоженные экскреты и «лишние» молекулы удаляют из организма. У многих насекомых мальпигиевы сосуды также участвуют в обратном отсасывании воды, образуя с задней кишкой единый комплекс выделительных органов.

Другие функции мальпигиевых сосудов[править | править код]

Помимо выделения, мальпигиевые сосуды могут выполнять и другие функции. У ряда насекомых (прямокрылые, жужелицы, жуки-мертвоеды) в них может образовываться пищеварительный фермент дипептидаза (Шванвич, 1949).

Мальпигиевые сосуды некоторых насекомых могут выделять гранулы углекислого кальция. У мух он растворяется в крови при окуклении и затем отлагается в стенках пупария. Аналогичное растворение происходит у палочников, но кальций поступает затем в стенку хориона яйца.

У личинки муравьиного льва и хризопы перед окуклением мальпигиевы сосуды секретируют шёлк, из которого личинка прядет свой кокон. В момент шёлковыделения клетки становятся многоядерными.

Сама экскреторная мочевая кислота может также иметь дополнительные функции. У белянок, сетчатокрылых, ос, сирфид она идёт на построение пигментов пуриновой природы — белых, жёлтых и оранжевых. У личинок пенниц мочевая кислота вместе со омыляющим ферментом, выводясь с экскрементами, соединяются с выделяемым специальной железой воском, образуя защитную пену.

Использованная литература[править | править код]

- Тыщенко В. П. Физиология насекомых. М.: Высшая школа, 1986. 303 с.

- Шванвич Б. Н. Курс общей энтомологии. М.-Л.: Советская наука, 1949. 895 с.

- Догель В. А. Зоология беспозвоночных. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1981. 606 с.

- Клюге Н. Ю. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая система насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых. СПб.: Лань, 2000. 336 с.

Источник

Выделительная система – система органов, отвечающая за выведение из организма конечных продуктов обмена веществ.

Выделительная система

Выделительная система

1 – средняя кишка, 2 – мальпигиевы сосуды,

3 – задняя кишка, 4 – прямая кишка

Использовано изображение:[4]

Мальпигиевы сосуды: строение и функция

Главными органами выделения являются мальпигиевы сосуды. Так называются тонкие длинные трубочки, которые впадают в кишечный канал в области соединения средней и задней кишок. Их количество составляет от 1 до 250 и даже более. Если их много, они обычно группируются в пучки.[2]

Основное количество метаболитов, выводимых этими органами, образуются в процессе обмена белков; это различные производные аминокислот, мочевина, мочевая кислота, аммиак. Они синтезируются в клетках и выбрасываются в гемолимфу, откуда, в свою очередь, извлекаются мальпигиевыми сосудами. Последние открываются и выводят свое содержимое в кишечный канал. Отведение осуществляется благодаря тому, что в стенках мальпигиевых сосудов имеются мышечные пучки, вызывающие их сокращение.[3](фото)

У примитивных насекомых (коллемболы, тли, некоторые двухвостки) этих органов выделения нет, а у трипсов, уховерток и щетинохвосток в них нет мышечного слоя. Проникая в гемолимфу, сосуды лишь пассивно колеблются в ее токах, и так же пассивно и неполноценно (в сравнении с высшими насекомыми) выполняют свою функцию. У прямокрылых мальпигиевы сосуды также устроены довольно просто. Они насасывают внутрь себя плазму, не отделяя от нее вредных веществ. Потом эта «первичная моча» выбрасывается в кишечник, и уже там жидкая часть плазмы и соединения, необходимые организму, всасываются обратно, а метаболиты, которые надо вывести, остаются. Плохая «производительность» таких сосудов компенсируется у этих насекомых их большим числом.В более сложных случаях в сосуды всасываются только вещества, подлежащие выведению.[1]

Личинка муравьиного льва

Личинка муравьиного льва

Использовано изображение:[5]

Особенности работы выделительной системы

У многих насекомых мальпигиевы сосуды «работают» постоянно, но в ряде случаев их функция может периодически усиливаться под действием определенных стимулирующих факторов.[1]

Например, у клопа Rhodniusprolixus, который за один раз насасывает большое количество крови и после питания нуждается в интенсивном выведении метаболитов, имеется гормональный механизм, регулирующий работу органов выделения. Грудные ганглии этих насекомых выделяют диуретический гормон, под действием которого скорость экскреции продуктов обмена увеличивается в 1000 раз. Образование этого гормона происходит в тот момент, когда брюшко клопа начинает растягиваться во время питания.[1]

Иногда мальпигиевы сосуды берут на себя не только выведение экскретов, но и добавочные функции. Например, у личинок муравьиного льва (фото) перед окукливанием они превращаются в шелкоотделительные железы. Образующийся шелк скапливается в прямой кишке, а затем постепенно выходит наружу, и насекомое плетет из него свой кокон.[3]

Гусеница Hyalophora cecropia

Гусеница Hyalophora cecropia

Использовано изображение:[6]

Другие органы, участвующие в выведении продуктов метаболизма

Летучие и нелетучие продукты обмена веществ, а также балластные и отравляющие вещества, проникшие в организм насекомого извне, удаляются из него сразу несколькими путями. Несмотря на то, что не все из перечисленных ниже органов относятся собственно к выделительной системе, все они участвуют в «очищении» тела насекомого. Итак, в широком понимании к органам выделения можно отнести:

Мальпигиевы сосуды (своеобразный аналог почек животных) – выводят метаболиты из тканей;

Кишечник – освобождает организм от непереваренных остатков пищи и некоторых продуктов обмена (мочевая кислота, мочевина);

Трахейная система – удаляет из организма углекислоту;[1][3]

Железы. Например, у коллебмол функцию экскреции выполняют лабиальные железы, а у гусеницы шелкопряда Hyalophora cecropia (фото) выводить продукты обмена могут шелкоотделительные железы. У самцов ряда тараканов мочевая кислота выделяется через половые железы, которыми она используется для покрытия сперматофоров.[3]

Также в выведении летучих веществ участвуют покровы тела, а некоторые ядовитые соединения накапливаются в жировом теле и кутикуле, что также делает их участниками процесса выведения из организма всего «лишнего».[1][3] Так, у американской белой бабочки кристаллы мочевой кислоты накапливаются в чешуйках крыльев, из-за чего ее крылья имеют характерный белоснежный цвет.[3]

Статья составлена с использованием следующих материалов:

Литературные источники:

1.

Захваткин Ю.А., Курс общей энтомологии, Москва, «Колос», 2001 – 376 с.

2.

Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. – М., Мир, 1985. -572 с.

3.

Шванвич Б.Н. Курс общей энтомологии. — М.Л. Советская наука. 1949.—900 с., ил.

Изображения (переработаны):

4.

Догель В.А. Зоология беспозвоночных. /Под ред. проф. Полянского Ю. И. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.школа., 1981. – 606 с., Иллюстрации из книги ©

5.

6.

Свернуть

Список всех источников

Источник

Цель урока: изучение выделительной

системы животных в процессе эволюционного

развития.

Образовательные задачи:

- сформировать понятие сущности биологического

процесса выделения, - выявить особенности выделительной системы

основных систематических групп животных, - проанализировать эволюционные изменения

выделительной системы у животных.

Воспитательные задачи:

- воспитание сосредоточенности, внимания, умения

работать с биологическими понятиями.

Развивающие задачи:

- развивать мыслительные способности учащихся,

- создать условия для формирования умений

объяснять взаимосвязи строения и

функционального значения, - проводить самостоятельный поиск биологической

информации.

“Чтобы переваривать знания, надо поглощать их

с аппетитом” сказал однажды французский

писатель Анатоль Франс. Давайте сегодня на уроке

будем следовать этому совету: будем активны,

внимательны, с удовольствием работать и

поглощать знания.

Основным свойством всех живых организмов

является процесс обмена веществ. А составной

частью этого процесса является удаление

различных продуктов распада.

Слайд1. Определение процесса выделения.

Выделение – это процесс освобождения организма

от конечных продуктов распада.

А какие вещества необходимо удалить из

организма? (углекислый газ, непереваренные

остатки пищи, жидкие, образовавшиеся в процессе

жизнедеятельности).

Рассмотрим, как решается вопрос об удалении

продуктов распада у животных разных

систематических групп.

Основные понятия.

Осморегуляция – удаление из клетки или

организма излишнего количества воды.

Диффузия – распространение вещества из зоны

большей концентрации в зону с меньшей

концентрации.

Осмос – движение растворителя (воды) из зоны

большей концентрации в зону меньшей

концентрации через проницаемую мембрану.

В процессе урока заполняем таблицу:

Обзор органов и процессов, участвующих в

выделении.

| Систематическая группа животных | Органы и процессы, участвующие в выделении | Механизм выделительной системы |

| 1 Простейшие | Сократительные вакуоли | Путем диффузии и осморегуляции |

Слайд 2.

Выделительными органеллами простейших

являются сократительные вакуоли. Кроме функции

выделения накапливающихся в цитоплазме жидких

продуктов метаболизма (обмена веществ),

сократительная вакуоль освобождает простейшее

от избытка воды, поступающей из окружающей среды

в его тело. Т.е. уже у простейших функция

экскреции объединяется с функцией

осморегуляции, или поддержания постоянства

внутренней среды организма. Морские простейшие,

кроме инфузорий, и паразитические формы лишены

сократительных вакуолей. Жидкие продукты обмена

веществ выводятся у них диффузно всей

поверхностью тела.

Кишечнополостные – не имеют специальных

органов для выделения и осморегуляции. Основные

продукты обмена- углекислый газ, аммиак путем

диффузии выходят из клеток прямо в воду .

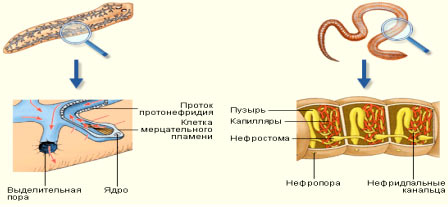

Плоские черви. У плоских червей впервые

появляется специализированная система

выделения, которая представляет собой тонкие

извилистые трубочки или канальцы- протонефридии,

главная функция которых – осморегуляция.

Отдельный протонефридии состоит из множества

ветвящихся канальцев, заканчивающихся

выделительной порой. Ненужная жидкость из клеток

диффузно поступает вначале в клетки

мерцательного эпителия, затем проникает в

канальцы, а из них удаляется из организма через

пору.

Продолжим заполнение таблицы.

| Тип плоские черви | Извитые канальцы | Протонефридиальный тип |

Кольчатые черви

Основным признаком кольчатых червей является

сегментированность тела. Органами выделения

являются нефридии. Они расположены в каждом

сегменте и попарно так, что каждый нефридий

начинается в одном сегменте, а заканчивается

выделительным отверстием в следующем.

| Тип кольчатые черви | Парные извилистые канальцы | Нефридиальный тип |

Слайд 3

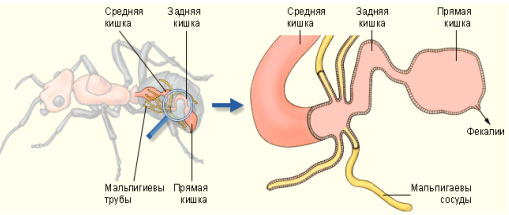

Тип членистоногие.

Членистоногие приспособились к жизни в самых

разнообразных местообитаниях, поэтому механизмы

выделения и осморегуляции весьма

разнообразны.Одна из проблем жизни на суше –

предотвращение потери воды. Для этого у

насекомых имеется непроницаемая кутикула,

состоящая из хитина, уменьшающая испарение воды

с поверхности тела. У насекомых проблема

выделения решается за счет специализированных

органов – мальпигиевых трубочек, которые

образуют и выделяют почти нерастворимый продукт

– мочевую кислоту. Мальпигиевы сосуды

представляют собой трубочки, лежащие вдоль

кишечника. Одним концом они слепо замкнуты, а

другим открываются в кишечник.

Выделительная система позвоночны животных

характеризуется дальнейшим усложнением.

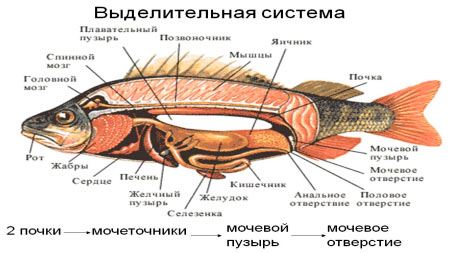

Слайд 4 Надкласс рыбы.

Выделительная система позвоночных

представлена парными почками, которые выделяют

из крови жидкие продукты жизнедеятельности,

когда она доходит через них по капиллярам. От

каждой почки отходит по мочеточнику, которые

открываются в мочевой пузырь. Из мочевого пузыря

продукты обмена удаляются через

мочеиспускательный канал. Почки состоит из сети

многочисленных почечных канальцев, пронизанных

густой сетью капилляров. За счет диффузии жидкие

продукты жизнедеятельности из крови поступают в

почки.

Выделительная система рыб представлена двумя

лентовидными красно – бурыми туловищными

почками, расположенными в полости тела между

плавательным пузырем и позвоночником, от которых

отходят два мочеточника. Кровь приносит продукты

распада и по мочеточникам моча стекает в мочевой

пузырь, а из него удаляется наружу через особое

отверстие позади анального.

Слайд 5

Выделительная система земноводных и

пресмыкающихся.Так как кожа земноводных голая,

через нее тело животных по законам осмотического

давления из окружающей среды проникает большое

количество воды Ее избыток удаляется благодаря

выделительной системе.

У земноводных туловищные почки расположены в

полости тела по бокам позвоночника. Из почек моча

выводится через мочеточники, впадающие в клоаку

и накапливаются в мочевом пузыре Лягушка может

терять ежесуточно с мочой и кожей до 1/3 массы

тела.

У пресмыкающихся, в связи с возникшей

потребностью экономить воду, а не постоянно

выводить ее излишки, произошли существенные

изменения. Туловищные почки заменились тазовыми.

Отличие в том, что они отличаются меньшей

фильтрационной поверхностью. Конечными

продуктами обмена является мочевая кислота..

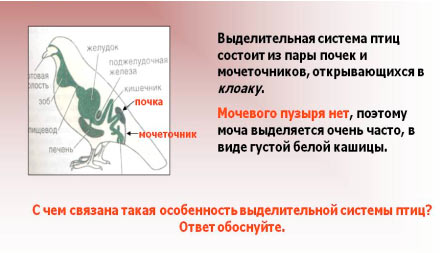

Слайд 6 Выделительная система птиц и

млекопитающих

Органы выделения- тазовые почки. Мочевого

пузыря у птиц нет, так как накопление мочи в

мочевыводящих путях увеличивало бы массу тела.

Птицы в полете.

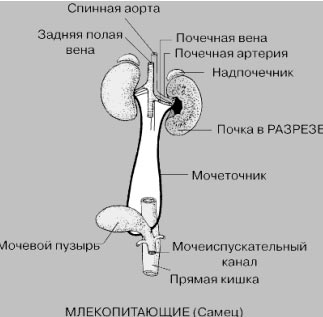

У Млекопитающих, как и у всех амниот, имеются

тазовые почки. Кровь поступает в почки по

почечным артериям из спинной аорты. После

очистки кровь возвращается в заднюю полую вену

по почечным венам.

| Классы позвоночных животных | Органы выделительной системы |

| Рыбы | Туловищная почка – мочеточник – мочевой пузырь- мочеиспускательный канал |

| Земноводные | Туловищная почка – мочеточник – клоака – мочевой пузырь |

| Пресмыкающиеся | Тазовая почка – мочеточник – клоака – мочевой пузырь |

| Птицы | Тазовая почка – мочеточник – клоака |

| Млекопитающие | Тазовая почка – мочеточники – мочевой пузырь – мочеиспускательный канал |

Таким образом, эволюция выделительной системы

шла по пути создания специализированных органов,

обеспечивающих удаление из организма ненужных,

вредных веществ, которые образуются в процессе

жизнедеятельности.

Тестирование:

1 Какова функция сократительной вакуоли

простейших:

А- удаляет непереваренные остатки пищи

Б- удаляет избыток воды и вредные продукты

обмена,

В- накапливает запасные питательные вещества.

2. Что из нижеперечисленного не входит в состав

выделительной системы планарии:

А- клетки звездчатой формы с ресничками,

Б- каналы, отходящие от звездчатых клеток,

В- глотка.

3.У майского жука от кишечника отходит пучок из

нескольких полых тонких трубочек, которые на

вершине полые, а начальными участками

открываются в кишечник. Как называются эти

трубочки:

А-Трахеи,

Б- Мальпигиевы сосуды,

В-микроворсинки

4. Какова функция Мальпигиевых сосудов:

А- переваривание пищи,

Б- всасывания продуктов пищеварения,

В- выделение вредных и ненужных продуктов

обмена веществ.

5. Куда у прыткой ящерицы открываются

мочеточники:

А- наружу,

Б- в клоаку,

В- в мочевой пузырь.

6. В виде какого химического соединения

удаляются конечные продукты азотистого обмена у

многих пресмыкающихся:

А- аммиак,

Б- мочевая кислота

В- мочевина.

7. Какими организмами используются эти

выделительные органы.

| 1 Нефридии | А- амеба |

| 2 Поверхность тела | Б- белая планария |

| 3. Сократительная вакуоль | В- паук |

| 4 Мальпигиевы сосуды | Г- медуза. |

Дополнительные вопросы:

- Почему у морских простейших нет сократительной

вакуоли? - Какие дополнительные органы имеют некоторые

животные для удаления излишек солей и других

вредных веществ?

Дом зад. П 42.

Приложение

Источник