Механическое движение крови по сосудам

Непрерывность движения крови. Сердце сокращаемся ритмично, поэтому кровь поступает в кровеносные сосуды порциями. Однако течет кровь по кровеносным сосудам непрерывным потоком. Непрерывный ток крови в сосудах объясняется эластичностью стенок артерий и сопротивлением току крови, возникающим в мелких кровеносных сосудах. Благодаря этому сопротивлению кровь задерживается в крупных сосудах и вызывает растяжение их стенок. Растягиваются стенки артерий и при поступлении крови под давлением из сокращающийся желудочков сердца при систоле. Во время диастолы кровь из сердца в артерии не поступает, стенки сосудов, отличающиеся эластичностью, спадаются и продвигают кровь, обеспечивая непрерывное движение ее по кровеносным сосудам.

Непрерывность движения крови. Сердце сокращаемся ритмично, поэтому кровь поступает в кровеносные сосуды порциями. Однако течет кровь по кровеносным сосудам непрерывным потоком. Непрерывный ток крови в сосудах объясняется эластичностью стенок артерий и сопротивлением току крови, возникающим в мелких кровеносных сосудах. Благодаря этому сопротивлению кровь задерживается в крупных сосудах и вызывает растяжение их стенок. Растягиваются стенки артерий и при поступлении крови под давлением из сокращающийся желудочков сердца при систоле. Во время диастолы кровь из сердца в артерии не поступает, стенки сосудов, отличающиеся эластичностью, спадаются и продвигают кровь, обеспечивая непрерывное движение ее по кровеносным сосудам.

Рис. 66. Места прижатия артерий при кровотечениях:

1 — поверхностной височной; 2 — наружной челюстной; 3 — общей сонной; 4 — подключичной; 5 — подкрыльцовой; 6 — плечевой; 7 — лучевой; 5 — локтевой; 9 — бедренной; 10 — передней большеберцовой; 11 —тыльной артерии стопы.

Артерии обычно залегают глубоко между мышцами. Однако на коротком отрезке своего пути артерии могут идти и поверхностно; тогда легко прощупать и сосчитать пульсовые удары. Знать эти места важно при оказании первой помощи при кровотечениях. Главное здесь — остановить кровотечение. Это можно сделать прижатием поврежденной артерии (рис, 66).

На конечностях при кровотечениях накладывают жгут (не более чем на 2 ч), стерильную давящую повязку.

Причины движения крови по сосудам

Кровь движется по сосудам благодаря сокращениям сердца и разнице давления крови, устанавливающейся в разных частях сосудистой системы. В крупных сосудах сопротивление току крови невелико, с уменьшением диаметра сосудов оно возрастает.

Преодолевая трение, обусловленное вязкостью крови, последняя утрачивает часть энергии, сообщенной ей сокращающимся сердцем. Давление крови постепенно снижается. Разность давления крови в различных участках кровеносной системы служит практически основной причиной движения крови в кровеносной системе. Кровь течет от места, где ее давление выше, туда, где давление ниже.

Кровяное давление

Давление, под которым кровь находится в кровеносном сосуде, называют кровяным давлением.

Величина давления крови определяется работой сердца, количеством крови, поступающим в сосудистую систему, сопротивлением стенок сосудов, вязкостью крови.

Наиболее высокое кровяное давление — в аорте. По мере продвижения крови по сосудам давление ее снижается. В крупных артериях и венах сопротивление току крови небольшое, и давление крови в них уменьшается постепенно, плавно. Наиболее заметно снижается давление в артериолах и капиллярах, где сопротивление току крови самое большое.

Кровяное давление в кровеносной системе меняется. Во время систолы желудочков кровь с силой выбрасывается в аорту, давление крови при этом наибольшее. Это наивысшее давление называют систолическим или максимальным. Оно возникает в связи с тем, что из сердца в крупные сосуды при систоле притекает больше крови, чем ее оттекает на периферию. В фазе диастолы сердца артериальное давление понижается и становится диастолическим, или минимальным. До 6—7 лет у детей рост сердца отстает от роста кровеносных сосудов, а в последующие периоды, особенно в период полового созревания, рост сердца опережает рост кровеносных сосудов. Это отражается на величине кровяного давления, которое в период полового созревания значительно повышается, поскольку нагнетательная сила сердца встречает сопротивление со стороны относительно узких кровеносных сосудов. В этом возрасте у подростков нередко наблюдается нарушение ритма сердечной деятельности и учащение сердцебиения.

Кровяное давление в кровеносной системе меняется. Во время систолы желудочков кровь с силой выбрасывается в аорту, давление крови при этом наибольшее. Это наивысшее давление называют систолическим или максимальным. Оно возникает в связи с тем, что из сердца в крупные сосуды при систоле притекает больше крови, чем ее оттекает на периферию. В фазе диастолы сердца артериальное давление понижается и становится диастолическим, или минимальным. До 6—7 лет у детей рост сердца отстает от роста кровеносных сосудов, а в последующие периоды, особенно в период полового созревания, рост сердца опережает рост кровеносных сосудов. Это отражается на величине кровяного давления, которое в период полового созревания значительно повышается, поскольку нагнетательная сила сердца встречает сопротивление со стороны относительно узких кровеносных сосудов. В этом возрасте у подростков нередко наблюдается нарушение ритма сердечной деятельности и учащение сердцебиения.

Рис. 67. Измерение кровяного давления у человека.

Измерение кровяного давления у человека производят с помощью сфигмоманометра. Этот прибор состоит из полой резиновой манжеты, соединенной с резиновой грушей и ртутным манометром (рис. 67). Манжету укрепляют на обнаженном плече испытуемого и резиновой грушей нагнетают в нее воздух, для того чтобы сжать манжетой плечевую артерию и остановить в ней ток крови. В локтевом сгибе прикладывают фонендоскоп, чтобы можно было прослушать движение крови в артерии. Пока в манжету не накачан воздух, кровь по артерии течет бесшумно, никаких звуков через фонендоскоп не прослушивается. После того как в манжету накачают воздух и манжета сожмет артерию и остановит ток крови, при помощи специального винта медленно выпускают воздух из манжеты до тех пор, пока через фонендоскоп не прослушивается четкий прерывистый звук (туп-туп). При появлении этого звука смотрят на шкалу ртутного манометра, отмечают показание его в миллиметрах ртутного столба и считают это величиной систолического (максимального) давления.

Если продолжить выпускать воздух из манжеты, то вначале звук сменяется шумом, постепенно ослабевающим, и, наконец, совсем исчезает. В момент исчезновения звука отмечают высоту ртутного столба в манометре, что соответствует диастолическому (минимальному) давлению. Описанный метод был предложен Коротковым. Время, в течение которого производится измерение давления по методу Короткова, не должно быть более минуты, так как в противном случае может быть нарушено кровообращение в руке ниже места наложения манжеты.

Вместо сфигмоманометра для определения величины кровяного давления можно пользоваться тонометром. Принцип действия его таков же, как и у сфигмоманометра, только в тонометре манометр пружинный.

Определите величину кровяного давления у ученика в состоянии покоя. Запишите величины максимального и минимального кровяного давления у него. А теперь попросите ученика сделать подряд 30 глубоких приседаний а после этого снова определите величину кровяного давления. Сравните полученные величины кровяного давления после приседаний с величинами давления в состоянии покоя.

Рис. 68. Схема действия венозных клапанов:

Рис. 68. Схема действия венозных клапанов:

слева —мышца расслаблена, справа — сокращена; 1 — вена, нижняя теть которой вскрыта; 2— венозные клапаны; 3— мышца; черные стрелки — давление сократившейся мышцы на вену; белые стрелки — движение крови по вене.

В плечевой артерии человека систолическое давление составляет 110—125 мм рт. ст., а диастолическое — 60—85 мм рт. ст, У детей давление крови значительно ниже, чем у взрослых. Чем меньше ребенок, тем у него больше капиллярная сеть и шире просвет кровеносной системы, а следовательно, и ниже давление крови. После 50 лет максимальное давление обычно повышается до 130—145 мм рт. ст.

В мелких артериях и артериолах из-за большого сопротивления току крови кровяное давление снижается резко и составляет 60—70 мм рт. ст., в капиллярах оно еще ниже — 30— 40 мм рт. ст., в мелких венах составляет 10—20 мм рт. ст., а в верхней и нижней полых венах, в местах впадения их в сердце, давление крови становится отрицательным, т. е. ниже атмосферного давления на 2—5 мм рт. ст.

При нормальном течении жизненных процессов у здорового человека величина кровяного давления поддерживается на постоянном уровне. Кровяное давление, повысившееся при физической нагрузке, нервном напряжении и в других случаях, вскоре возвращается к норме.

В поддержании постоянства кровяного давления важная роль принадлежит нервной системе.

Определение величины кровяного давления имеет диагностическое значение и широко используется в медицинской практике.

Скорость движения крови

Подобно тому как река течет быстрее в своих суженных участках и медленнее там, где она широко разливается, кровь течет быстрее там, где суммарный просвет сосудов самый узкий (в артериях), и медленнее всего там, где суммарный просвет сосудов самый широкий (в капиллярах).

В кровеносной системе самой узкой частью является аорта, в ней самая большая скорость течения крови. Каждая артерия уже аорты, но суммарный просвет всех артерий человеческого тела больше, чем просвет аорты. Суммарный просвет всех капилляров в 800—1000 раз больше просвета аорты. Соответственно и скорость движения крови в капиллярах в 1000 раз медленнее, чем в аорте. В капиллярах кровь течет со скоростью 0,5 мм/с, а в аорте — 500 мм/с. Медленный ток крови в капиллярах способствует обмену газов, а также переходу питательных веществ из крови и продуктов распада тканей в кровь.

Общий просвет вен уже, чем суммарный просвет капилляров, поэтому скорость движения крови в венах

больше, чем в капиллярах, и составляет 200 мм/с.

Движение крови по венам

Стенки вен, в отличие от артерий, тонкие, мягкие и легко сдавливаются. По венам кровь течет к сердцу. Во многих частях тела в венах есть клапаны в виде кармашков. Открываются клапаны только в сторону сердца и препятствуют обратному току крови (рис. 68). Давление крови в венах невысокое (10—20 мм рт. ст.), и поэтому движение крови по венам происходит в значительной степени за счет давления окружающих органов (мышц, внутренних органов) на податливые стенки.

Каждый знает, что неподвижное состояние тела вызывает потребность «размяться», что связано с застоем крови в венах. Вот почему так полезна утренняя гимнастика, а также производственная гимнастика, способствующие улучшению кровообращения и ликвидации застоя крови, который возникает в некоторых частях тела во время сна и продолжительного пребывания в рабочей позе.

Определенная роль в движении крови по венам принадлежит присасывающей силе грудной полости. При вдохе увеличивается объем грудной полости, это приводит к растяжению легких, растягиваются и полые вены, проходящие в грудной полости к сердцу. При растяжении стенок вен их ирчосвет расширяется, давление в них становится ниже атмосферного, отрицательным. В более мелкие венах давление остается 10—20 мм рт. ст. Возникает значительная разница давление в мелких и крупных венах, что способствует продвижению кров» в нижней и верхней- полых венах к сердцу.

Кровообращение в капиллярах

В капиллярах совершается обмен веществ между кровью и тканевой жидкостью. Густя сеть капилляров пронизывает все органы нашего тела. Стенки капилляров очень тонкие (толщина их 0,005 мм), через них легко проникают различные вещества из крови в тканевую жидкость и из нее в кровь. Кровь по капиллярам течет очень медленно и успевает отдавить тканям кислород и питательные вещества. Поверхность соприкосновения крови со стенками сосудов в капиллярной сети в 170 000 раз больше, чем в артериях. Известно, что длинам всех капилляров взрослого человека больше 100 000 км. Просвет

В капиллярах совершается обмен веществ между кровью и тканевой жидкостью. Густя сеть капилляров пронизывает все органы нашего тела. Стенки капилляров очень тонкие (толщина их 0,005 мм), через них легко проникают различные вещества из крови в тканевую жидкость и из нее в кровь. Кровь по капиллярам течет очень медленно и успевает отдавить тканям кислород и питательные вещества. Поверхность соприкосновения крови со стенками сосудов в капиллярной сети в 170 000 раз больше, чем в артериях. Известно, что длинам всех капилляров взрослого человека больше 100 000 км. Просвет

апилляров так узок, что через него может проходить только один эритроцит, и то несколько сплющиваясь. Это создает благоприятные условия для отдачи кровью кислорода тканям.

Пронаблюдайте движение крови в капиллярах плавательной перепонки лягушки. Обездвижьте лягушку. Сразу, как только прекратится двигательная активность лягушки (чтобы не передозировать наркоз), выньте ее из банки и приколите булавками к дощечке спинкой кверху. В дощечке должно быть отверстие, над отверстием осторожно булавками растяните плавательную перепонку задней лапки лягушки. Не рекомендуется сильно растягивать плавательную перепонку: при сильном натяжении могут оказаться сдавленными кровеносные сосуды, что приведет к остановке кровообращения в них. Во время опыта лягушку смачивайте водой.

Можно также обездвижить лягушку, плотно обернув ее мокрым бинтом так, чтобы одна из ее задних конечностей оставалась свободной. Чтобы лягушка эту свободную заднюю конечность не сгибала, к этой конечности прикладывают небольшую палочку, которую прибинтовывают к конечности также влажным бинтом. Плавательная перепонка лапки лягушки остается свободной.

Поместите дощечку с растянутой плавательной перепонкой под микроскоп и сначала при малом увеличении найдите сосуд, в котором эритроциты медленно передвигаются «гуськом». Это капилляр. Рассмотрите его под большим увеличением. Обратите внимание, что кровь движется в сосудах непрерывно (рис. 69).

Рис. 69. Микроскопическая картина кровообращения в плавательной перепонке лапки лягушки:

1— артерия; 2 и 3—яртериолы при малом я большом увеличении; 4 и 5 — капиллярная сеть при малом и большом увеличении; 6— вена; 7 — венулы; 8 — пигментные клетки.

Организм имеющимся количеством крови обеспечивает необходимую деятельность всех его органов. Это возможно потому, что в органе, находящемся в состоянии покоя, часть капилляров не функционирует. Во время мышечной работы число функционирующих открытых капилляров может увеличиться в 7 и даже 20—30 раз.

Статья на тему Движение крови по сосудам

Источник

Ритмические непрерывные сокращения сердечной мышцы позволяют крови преодолевать сопротивление, которое создается плотностью сосудов в сочетании с ее собственной вязкостью. Разность кровяного давления образуется и поддерживается венозными, а также артериальными участками кровеносной системы. Образование такой разности с возникновением областей низкого и высокого давления выступает одним из основных механизмов, согласно которым происходит движение крови по сосудам.

Кровяное давление

Функционирование сердца можно сравнить с работой своеобразного насоса. Каждое ритмическое сокращение сердечных желудочков приводит к выбросу в сосудистую систему очередных порций насыщенной кислородом крови, что вызывает образование кровяного давления.

Наибольшим уровнем давления отличается перемещение крови в аорте, а наименьшим – в венах крупного диаметра. В ходе удаления от сердечной мышцы происходит снижение кровяного давления, так же, как и замедляется движение крови по кровеносным сосудам.

Выброс крови в артерии происходит порционно. Несмотря на это в организме наблюдается постоянный непрерывный кровоток. Объяснением этому служит высокая эластичность сосудистых стенок. При поступлении обогащенной крови от сердечной мышцы стенки сосудов приходят в растянутое состояние и, благодаря упругости, создают условия для перемещения крови в направлении мелких сосудов.

Механизм движения крови по сосудам основан на возникновении максимального давления в момент сокращения сердечных желудочков. Минимальное же давление наблюдается при расслаблении сердечной мышцы. Разницу между максимальным и минимальным кровяным давлением определяют как пульсовое давление. Именно стабильные показатели пульсового давления свидетельствуют о том, что сердце работает в нормальном режиме.

Пульс

Определенные зоны человеческого тела при пальпации кожных покровов позволяют ощутить ритмичное движение крови по сосудам. Данное явление называется пульсом, в основе которого лежит толчкообразное периодическое расширение артериальных стенок под влиянием сердечных импульсов.

Исходя из числа ударов пульса в течение определенного времени можно судить, насколько эффективно сердечная мышца справляется с возложенной на нее работой. Ощутить движение крови по сосудам, пульс, можно, прижав через кожу одну из крупных артерий к кости.

Перемещение крови по венам

Движение крови в полости вен отличается своими особенностями. В отличие от артерий, наименее эластичные венозные стенки отличаются незначительной толщиной и мягкой структурой. В результате перемещение крови по мелким венам создает незначительное давление, а в венах большого диаметра оно практически незаметно или даже равняется нулевым показателям. Поэтому перемещение крови по венозным путям к сердцу требует преодоления ею собственной тяжести и вязкости.

Важнейшую роль в обеспечении стабильного венозного кровотока играет вспомогательное мышечное сокращение, которое также принимает непосредственное участие в кровообращении. Сокращение мышц приводит к сдавливанию вен, наполненных кровью, что вызывает ее движение по направлению к сердцу.

Тонус сосудов

Структура всех сосудистых стенок, за исключением мелких капилляров, основана на гладких мышцах, которые подвержены сокращению даже при отсутствии гуморальных либо нервных воздействий. Данное явление называется базальным тонусом стенок сосудов. И основано на чувствительности тканей к растяжению, механическим внешним влияниям, подвижности органов, мышечной массы.

Базальный тонус наряду с сердечными сокращениями отвечает за движение крови по сосудам. Выражен процесс базального тонуса в различных проводящих кровь путях неодинаково. В его основе лежит сокращение гладкого мышечного эпителия, а также явления, которые способствуют образованию просвета сосудов при поддержании артериального давления, обеспечении кровоснабжения органов.

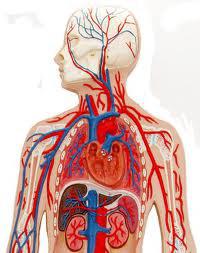

Скорость движения крови по сосудам

Скорость сосудистого кровотока является важнейшим показателем при диагностике кровообращения. Наименьшая скорость перемещения крови наблюдается в капиллярной сетке, а наивысшая – в аорте. Действие данной закономерности несет в себе важнейший биологический смысл, так как медленное движение обогащенной кислородом и питательными веществами крови способствует их рациональному распределению в тканях и органах.

Линейная скорость кровотока

Различают линейную и объемную скорость движения крови. Вычисляется показатель линейной скорости кровотока на основе определения суммарного сечения сосудистой системы. Суммарное сечение совокупности капиллярной сетки человеческого организма в сотни раз превышает просвет самого тонкого сосуда – аорты, где линейная скорость достигает максимального показателя.

Принимая во внимание тот факт, что на одну артерию приходится более двух вен в человеческом организме, неудивительно, что совокупный просвет венозных путей в несколько раз превышает артериальный. Это, в свою очередь, приводит к снижению скорости венозного кровотока практически вдвое. Показатели линейной скорости в полых венах равняются порядка 25 см/мин и редко превышают данное значение.

Объемная скорость кровотока

Определение объемной скорости перемещения крови основано на вычислении ее общего количества при выполнении полного круга через сосудистую систему в течение единицы времени. В данном случае отбрасываются причины движения крови по сосудам, так как любые проводящие пути всегда пропускают равное количество крови в единицу времени.

Временем завершенного кругооборота считается период, за который кровь успевает пройти через малый и большой круги кровообращения. При здоровой работе сердца и наличии порядка 70-80 сокращений в минуту полное движение крови по сосудам с завершением кругооборота происходит примерно в течение 22-23 сек.

Факторы, способствующие активному кровотоку

Определяющим, т. е. главенствующим фактором, который обеспечивает механизм движения крови по сосудам, является работа сердечной мышцы. Однако существует также широкий ряд не менее важных вспомогательных факторов обеспечения кровотока, среди которых следует выделить:

- замкнутый характер сосудистой системы;

- наличие разности показателей давления в полых венах, сосудах и аорте;

- эластичность, упругость сосудистых стенок;

- функционирование клапанного сердечного аппарата, что обеспечивает перемещение крови в едином направлении;

- наличие мышечного, органного, внутригрудного давления;

- активность дыхательной системы, которая приводит к возникновению присасывающего воздействия крови.

Тренировка сердечно-сосудистой системы

Здоровая регуляция движения крови по сосудам возможна лишь при заботе о состоянии сердца и его тренировках. Во время беговых тренировок потребность в насыщении тканей кислородом существенно возрастает. В результате для обеспечения жизнедеятельности организма сердцу приходится перекачивать намного больше крови по сравнению с нахождением тела в состоянии покоя.

У людей, ведущих малоактивный, практически неподвижный образ жизни, основные причины движения крови по сосудам – это исключительно учащение сердечных сокращений. Однако постоянно находясь в стрессовом состоянии, без активизации вспомогательных факторов движения крови, сердечная мышца постепенно начинает давать сбои. Такая тенденция приводит к усталости сердца, когда усиление кровоснабжения тканей и органов происходит краткими, непродолжительными периодами. В конечном итоге отсутствие активности всего организма, направленной на перемещение крови, приводит к заметному износу сердца.

Тренированные подвижные люди, которым не чужды регулярные физические нагрузки, будь то занятия спортом либо активность ввиду трудовой деятельности, обладают мощным здоровым сердцем. Тренированная сердечная мышца способна обеспечивать стабильное кровообращение без усталости на протяжении более длительного отрезка времени. Поэтому активный подвижный образ жизни, разумное рациональное чередование отдыха и физических нагрузок заметно способствуют укреплению сердца и сердечно-сосудистой системы в целом.

Источник