Механизм возникновения давления газа на стенки сосуда

Давление газа — что это за параметр

Определение

Давление в физике представляет собой один из трех ключевых термодинамических макроскопических характеристик для измерения любой газовой системы.

Определение

Газ — это одно из четырех, включая плазму, агрегатных состояний материи, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами, а также их большой подвижностью.

В газообразной среде частицы в определенной концентрации расположены не упорядоченно и перемещаются в хаотичном порядке в разных направлениях с одинаковой вероятностью. Подобное строение не позволяет газам сохранять стабильность объема и формы даже при малом внешнем силовом воздействии. Для любого газа, включая одноатомный, значение средней кинетической энергии его частиц в виде атомов и молекул будет превышать энергию межмолекулярного взаимодействия между ними.

Кроме того, расстояние, на которое удалены частицы, значительно превышает их собственные размеры. В том случае, когда молекулярными взаимодействиями и габаритами частиц допускается пренебрегать, газ считают идеальным. Для такой формы материи характерен только один тип внутреннего взаимодействия в виде упругих столкновений. Так как размер частиц пренебрежимо мал по сравнению с расстоянием, на которое они удалены, вероятность столкновений частиц между собой будет низкой.

Примечание

По этой причине в идеальной газовой среде можно наблюдать лишь столкновения частиц со стенками сосуда. Какой-либо реальный газ с хорошей точностью можно отнести к идеальному, когда их температура выше, чем комнатная, а давление несущественно больше, чем атмосферное.

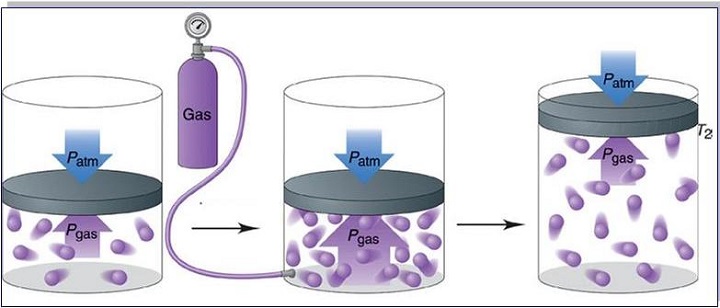

Причина возникновения давления в газах

Давление газа нельзя объяснить теми же причинами, что и давление твердого тела на опору. Расстояние, на которое удалены молекулы газообразной среды, существенно больше. В результате хаотичного движения они сталкиваются между собой и со стенками сосуда, который они занимают. Давление газа на стенки сосуда и вызвано ударами его молекул.

Данный параметр увеличивается по мере того, как нарастает сила ударов молекул о стенки. Газ характеризуется одинаковым давлением во всех направлениях, которое является следствием хаотичного движения огромного числа молекул.

Примечание

Важно отметить, что газ оказывает давление на дно и стенки сосуда, объем которого он занимает, во всех направления равномерно. В связи с этим, воздушный шарик сохраняет форму, несмотря на то, что его оболочка достаточно эластична.

Перед тем как транспортировать или отправить на хранение газообразные вещества, их сильно сжимают. В этом случае давление газа увеличивается. Его помещают в специальные баллоны из стали высокой прочности. Такие емкости необходимы для хранения сжатого воздуха на подводных лодках и кислорода, предназначенного для сварки металлов.

Свойства давления газа:

- Если объем уменьшается, то давление газа возрастает, а во время увеличения объема, давление будет снижаться при постоянных величинах массы и температуры вещества.

- Газ, находящийся в закрытом сосуде, характеризуется давлением, которое возрастает по мере увеличения температуры вещества при условии постоянства его массы и объема.

- В том случае, когда масса газа увеличивается, его давление также будет возрастать и наоборот.

Запись формул для определения давления газа начинают с выяснения причин, по которым оно возникает в рассматриваемой системе. Исходя из физического смысла, давление представляет собой величину, равную отношению силы, перпендикулярно воздействующей на некоторое основание, к площади этого основания:

(P=frac{F}{S})

Как было отмечено ранее, для идеальной газовой системы характерен лишь один тип взаимодействия — это абсолютно упругие столкновения. В процессе частицы передают количество движения Δp стенкам сосуда в течение времени соударения Δt. В данном случае применим второй закон Ньютона:

(F*Δt = Δp)

Таким образом, конкретно сила F является причиной формирования давления на стенки сосуда. Данная величина F, производимая одной частицей, незначительна. Однако, когда количество частиц огромно, они в совокупности создают ощутимый эффект, проявляемый в виде наличия давления в сосуде.

Формула давления идеального газа из молекулярно-кинетической теории

Объяснение концепции идеального газа построено на основных положениях молекулярно-кинетической теории, которая вытекает из принципов статистической механики. Наука получила активное развитие во второй половине XIX, благодаря таким ученым, как Джеймс Максвелл и Людвиг Больцман. Основы дисциплины были заложены еще Бернулли в первой половине XVIII века.

Исходя из статистики Максвелла-Больцмана, все частицы в системе обладают разными скоростями движения. При этом можно наблюдать небольшой процент частиц со скоростями, приближенными к нулю, и малую долю частиц, обладающих огромной скоростью. Средняя квадратичная скорость в этом случае будет соответствовать некоторой величине, не изменяющейся с течением времени.

Средняя квадратичная скорость частиц однозначно характеризует температуру газа. Используя приближения молекулярно-кинетической теории в виде невзаимодействующих безразмерных и хаотично движущихся частиц, получают формулу для расчета давления газа в сосуде:

(P=frac{N*m*v^{2}}{3*V})

где N является количеством частиц в системе; V обозначает объем; v представляет собой среднюю квадратичную скорость; m является массой одной частицы.

При наличии указанных в формуле параметров, выраженных в единицах СИ, можно вычислить давление газа в сосуде.

Второй способ записи основного уравнения МКТ

Определение

В середине 30-х годов XIX столетия французскому инженеру Эмилю Клапейрону удалось обобщить накопленный до этого времени экспериментальный опыт изучения поведения газов во время разнообразных изопроцессов и получить формулу, которую в будущем назвали универсальным уравнением состояния идеального газа:

(P*V = n*R*T )

n является количеством вещества в молях; T представляет собой температуру по абсолютной шкале и обозначается в кельвинах.

Величина R является универсальной газовой постоянной. Этот термин был введен в уравнение русским химиком Д.И. Менделеевым. Исходя из этого, запись уравнения называют законом Клапейрона-Менделеева.

Определение

С помощью данного выражения можно определить формулу для расчета давления газа:

(P=frac{n*R*T}{V})

Полученное уравнение объясняет линейный рост давления при увеличении температуры в условиях стабильности объема. Если объем уменьшается с сохранением температуры, то давление увеличивается по гиперболе. Данные закономерности явления отражены в законах Гей-Люссака и Бойля-Мариотта.

Сравнивая представленное выражение с записью формулы, которая вытекает из положений молекулярно-кинетической теории, можно установить связь кинетической энергии одной частицы, либо системы в общем, и абсолютной температуры.

Важно отметить, что при расчетах с использованием формулы для Р, вытекающей из уравнения Клапейрона, связь с химическим составом газа отсутствует. Если давление определяют с помощью выражения, согласно понятию молекулярно-кинетической теории, то данную связь следует учитывать в виде параметра m. В том случае, когда определяют давление смеси идеальных газов, применяют один из следующих методов:

- Расчет средней массы частиц m, либо среднего значения молярной массы М с учетом атомных процентов каждого газа в смеси.

- Применение закона Дальтона, согласно которому давление в системе равно сумме парциальных давлений всех ее компонентов.

Пример

Предположим, что молекулы кислорода движутся со средней скоростью в 500 м/с. Требуется рассчитать, каково давление в сосуде, объем которого равен 10 литров, содержащий 2 моль молекул.

Для того чтобы найти ответ, следует применить формулу для Р из молекулярно-кинетической теории:

(P=frac{N*m*v^{2}}{3*V})

Из-за неизвестных параметров m и N требуется выполнить некоторые преобразования формулы:

(m=frac{M}{NA})

(n=frac{N}{NA})

(m*N= M*n)

(P=frac{M*n*v^{2}}{3*V})

Таким образом, удельный объем сосуда в кубических метрах равен 0,01. Молярная масса молекулы кислорода М составляет 0,032 кг/моль. Данные параметры можно подставить в уравнение вместе со скоростью и количеством вещества. Тогда Р = 533333 Па, что представляет собой давление в 5,3 атмосферы.

Источник

Как объясняют давление газа на основе учения о движении молекул?

Давление газа на стенки сосудов вызывается ударами молекул газа.

У газов нет ни формы ни постоянного объема. Они могут заполнить любой объем.

Количество молекул в каждом кубическом сантиметре увеличивается при сжатии (уменьшается при расширении) от этого число ударов о стенки сосуда увеличивается (уменьшается). Поэтому чем больший сосуд газ заполняет, тем меньше давление и наоборот.

Газ одинаково давит по всем направлениям, как пример -когда надуваешь воздушный шар, то он надувается равномерно.

Если газ находиться в маленьком объеме, то давление на стенки становится огромным, поэтому газ удобнее и безопаснее заключать в специальные прочные стальные баллоны.

Давление газа вызывается ударами молекул о стенки сосуда, т.к. молекулы хаотически движутся и постоянно соударяются друг с другом и со всеми встреченным препятствиями.

По Эйнштейну, чем ближе тело или частица к скорости света, тем огромнее становится его масса. И вот,в Большом адронном коллайдере, протоны и ионы, движутся почти со скоростью света, и что это значит?

Релятивистской массы нет в природе и, согласно релятивистской механике Эйнштейна, масса остаётся инвариантной и равной массе покоя всегда, независимо от скорости (недоверчивым сюда).

Темп роста энергии частицы (E) с ростом скорости β = v/c (в единицах скорости света c) получен мною здесь. Если тело обладало скоростью β₁ = 0,9 при энергии Е₁, то для достижения скорости β₂ = 0,9. 999 (n девятoк после запятой), потребуется энергия E₂ = (3,16)ⁿ⁻¹⋅Е₁. Получается, что с каждой новой девяткой в величине скорости (β), энергия должна быть увеличена в 3,16 раз. Таким образом, неограниченный рост числа девяток (n) в численном значении скорости (β), приводит к неограниченному росту энергии.

Mаксимальная скорость зарегистрированного материального объекта (протона), ускоренного до околосветовых скоростей в космическом пространстве, равна β = 0,9. 999 (всего 23 девятки), а соответствующая энергия, E

10¹¹ ГэВ. Области в галактиках и механизмы ускорения до этих скоростей пока неизвестны. Максимальные энергии столкновения протонов, достигнутые на ускорителе БАК (LHC) в ЦЕРН, равны 1,3×10⁴ ГэВ, что в системе отсчёта неподвижной мишени соответствует энергии протона = 9×10⁷ ГэВ или скорости протона β = 0,999 999 999 999 9999 (16 девяток). В обоих случаях масса протона остаётся неизменной и равной массе покоя, 0.938 ГэВ.

Согласно релятивистской механике, со скоростью света (β = 1) могут лететь только безмассовые частицы (фотоны), но и у них есть недостаток − они не могут лететь медленнее.

Источник

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории

Урок 26. Физика 10 класс ФГОС

Конспект урока «Основное уравнение молекулярно-кинетической теории»

Самым простым из всех агрегатных состояний вещества является газообразное. Поэтому изучение свойств веществ и начинают с газов. Интересно, что впервые термин «газ» (а «газ» в переводе с греческого означает ‘хаос’) был введён лишь в начале XVII века нидерландским химиком Яном Баптистом ван Гельмонтом.

На прошлом уроке мы с вами говорили о том, что молекулы газа находятся на значительном расстоянии друг от друга и способны к неограниченному расширению. Даже при редких (в масштабах молекул) столкновениях сил притяжения не хватает, чтобы удержать молекулы друг возле друга. Сталкиваясь, они разлетаются в разные стороны, подобно бильярдным шарам. Всё это приводит к тому, что средняя кинетическая энергия теплового движения молекул газа намного больше средней потенциальной энергии их взаимодействия. Поэтому часто значением последней мы пренебрегаем. Это даёт нам право воспользоваться моделью идеального газа.

Итак, идеальный газ — это модель газа, удовлетворяющая следующим условиям: молекулы газа можно считать материальными точками, которые хаотически движутся; силы взаимодействия между молекулами идеального газа практически отсутствуют (они действуют только при столкновении молекул); при столкновениях молекулы идеального газа ведут себя как абсолютно упругие шарики.

При изучении механики мы с вами вводили понятие «механической системы тел» и говорили о том, что состояние любой механической системы определяется её параметрами — координатами, скоростями и импульсами.

В тепловых процессах основными физическими величинами, характеризующими некоторое количество идеального газа как макроскопическую систему, являются давление, объём и абсолютная температура. Эти физические величины называют макроскопическими параметрами состояния газа.

А к микроскопическим параметрам состояния газа относят индивидуальные характеристики молекул: массу отдельной молекулы, её скорость, импульс и кинетическую энергию теплового движения.

Одна из важнейших задач молекулярно-кинетической теории состоит в установлении связи между макроскопическими и микроскопическими параметрами. Найдём эту связь. Для этого предположим, что у нас есть закрытый сосуд в форме куба, в котором находится идеальный одноатомный газ, находящийся в термодинамическом равновесии (так принято называть состояние, в котором все макроскопические параметры газа остаются неизменными во времени по всему объёму). Ещё в седьмом классе мы говорили о том, что газ, находящийся в сосуде, будет оказывать давление на его стенки. С точки зрения молекулярно-кинетической теории это давление вызвано ударом молекул газа о стенки сосуда. Очень слабые силы ударов отдельных молекул складываются для громадного количества молекул в значительную по величине и почти постоянную силу, действующую на тело. Усреднённое по времени значение этой силы, отнесённое к единичной площадке, и есть давление газа.

Итак, пусть молекула идеального газа массой т движется перпендикулярно стенке куба с некоторой постоянной скоростью. В результате абсолютно упругого удара со стенкой сосуда молекула газа передаст участку стенки определённый импульс, а направление скорости молекулы измениться на противоположное. Тогда проекция изменения её импульса будет равна разности проекций импульсов до и после взаимодействия:

Для определения давления на стенку куба необходимо вычислить совокупное воздействие молекул на неё за некоторый промежуток времени.

Для этого необходимо умножить изменение импульса одной молекулы на полное число молекул, ударяющихся о стенку за данный промежуток времени:

Теперь предположим, что в кубе хаотично движется N молекул. Так как газ у нас находится в термодинамическом равновесии, то из-за беспорядочного движения молекул результат их удара о стенки таков, как если бы треть всех молекул двигалась прямолинейно между правой и левой стенкой, треть — между передней и задней стенкой и треть — между верхней стенкой и нижней. А так как все направления в пространстве равноправны, то число молекул, летящих к выбранной грани куба, составляет шестую часть всех молекул, заключённых в сосуде:

Выберем промежуток времени таким образом, чтобы все молекулы, находящиеся в сосуде, успели хотя бы раз столкнуться с одной из граней куба. При этом время полёта молекулы от одной грани до другой будет определяться отношением длины ребра куба к скорости молекулы:

Тогда суммарное изменение импульса молекул за счёт столкновения с выбранной гранью за время ∆t будет определяться выражением, которое вы видите на экране:

С другой стороны, мы с вами знаем, что изменение импульса молекул может быть определено и на основании второго закона Ньютона, записанного в импульсной форме:

Здесь

— это средняя сила реакции, действующая со стороны грани сосуда на молекулы. Она, по третьему закону Ньютона, равна по модулю силе, с которой поток молекул воздействовал на стенку. Теперь вспомним, что по определению давление газа — это средняя сила воздействия его молекул, отнесённая к единице площади:

Значение средней силы мы выразим из второго закона Ньютона:

А время полёта молекулы от одной грани до другой мы с вами нашли ранее. Давайте подставим выражения для промежутка времени и средней силы в формулу давления:

Теперь вспомним, что произведение площади грани на её ребро — это есть объём куба (в нашем случае это объём сосуда, в котором находится газ). А число молекул газа в единице объёма — это концентрация молекул.

Таким образом, мы с вами нашли давление газа для идеального случая. В реальных же условиях молекулы движутся не только хаотически, но и имеют различные скорости, что не было нами учтено. Однако, как показали расчёты, среднее значение модуля этих скоростей имеет вполне определённое значение:

То же самое будет относиться и к среднему значению квадрата скорости молекул:

Перепишем формулу для давления газа с учётом этой поправки:

Полученное нами уравнение носит название основного уравнения молекулярно-кинетической теории газов. Оно связывает макроскопическую величину — давление, которое может быть непосредственно измерено с микроскопическими параметрами молекул: массой и скоростью их хаотичного движения.

А теперь давайте проделаем такую операцию: умножим и разделим на 2 правую часть основного уравнения МКТ

И поменяем местами сомножители:

Множитель

— это средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул.

Тогда можно записать, что давление идеального газа равно двум третям средней кинетической энергии поступательного движения всех молекул, заключённых в единице объёма:

Это уравнение тоже можно назвать основным уравнением молекулярно-кинетической теории. Но связывает оно уже другие параметры: макропараметр давление со средней кинетической энергией их поступательного движения, являющейся с микроскопической характеристикой.

Эта формула впервые была получена немецким физиком Рудольфом Клаузиусом, и поэтому её часто называют уравнением Клаузиуса.

Для примера решим с вами задачу. Кислород находится под давлением 95 кПа и имеет плотность 2,1 кг/м 3 . Определите среднюю кинетическую энергию поступательного движения его молекул.

Источник

Давление газа — формула. Формула давления газа в сосуде

Давление является одним из трех основных термодинамических макроскопических параметров любой газовой системы. В данной статье рассмотрим формулы давления газа в приближении идеального газа и в рамках молекулярно-кинетической теории.

Идеальные газы

Каждый школьник знает, что газ является одним из четырех (включая плазму) агрегатных состояний материи, в котором частицы не имеют определенных положений и движутся хаотичным образом во всех направлениях с одинаковой вероятностью. Исходя из такого строения, газы не сохраняют ни объем, ни форму при малейшем внешнем силовом воздействии на них.

В любом газе средняя кинетическая энергия его частиц (атомов, молекул) больше, чем энергия межмолекулярного взаимодействия между ними. Кроме того, расстояния между частицами намного превышают их собственные размеры. Если молекулярными взаимодействиями и размерами частиц можно пренебречь, тогда такой газ называется идеальным.

В идеальном газе существует лишь единственный вид взаимодействия — упругие столкновения. Поскольку размер частиц пренебрежимо мал в сравнении с расстояниями между ними, то вероятность столкновений частица-частица будет низкой. Поэтому в идеальной газовой системе существуют только столкновения частиц со стенками сосуда.

Все реальные газы с хорошей точностью можно считать идеальными, если температура в них выше комнатной, и давление не сильно превышает атмосферное.

Причина возникновения давления в газах

Прежде чем записать формулы расчета давления газа, необходимо разобраться, почему оно возникает в изучаемой системе.

Согласно физическому определению, давление – это величина, равная отношению силы, которая перпендикулярно воздействует на некоторую площадку, к площади этой площадки, то есть:

Выше мы отмечали, что существует только один единственный тип взаимодействия в идеальной газовой системе – это абсолютно упругие столкновения. В результате них частицы передают количество движения Δp стенкам сосуда в течение времени соударения Δt. Для этого случая применим второй закон Ньютона:

Именно сила F приводит к появлению давления на стенки сосуда. Сама величина F от столкновения одной частицы является незначительной, однако количество частиц огромно (≈ 10 23 ), поэтому они в совокупности создают существенный эффект, который проявляется в виде наличия давления в сосуде.

Формула давления газа идеального из молекулярно-кинетической теории

При объяснении концепции идеального газа выше были озвучены основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Эта теория основывается на статистической механике. Развита она была во второй половине XIX века такими учеными, как Джеймс Максвелл и Людвиг Больцман, хотя ее основы заложил еще Бернулли в первой половине XVIII века.

Согласно статистике Максвелла-Больцмана, все частицы системы движутся с различными скоростями. При этом существует малая доля частиц, скорость которых практически равна нулю, и такая же доля частиц, имеющих огромные скорости. Если вычислить среднюю квадратичную скорость, то она примет некоторую величину, которая в течение времени остается постоянной. Средняя квадратичная скорость частиц однозначно определяет температуру газа.

Применяя приближения МКТ (невзаимодействующие безразмерные и хаотично перемещающиеся частицы), можно получить следующую формулу давления газа в сосуде:

Здесь N – количество частиц в системе, V – объем, v – средняя квадратичная скорость, m – масса одной частицы. Если все указанные величины определены, то, подставив их в единицах СИ в данное равенство, можно рассчитать давление газа в сосуде.

Формула давления из уравнения состояния

В середине 30-х годов XIX века французский инженер Эмиль Клапейрон, обобщая накопленный до него экспериментальный опыт по изучению поведения газов во время разных изопроцессов, получил уравнение, которое в настоящее время называется универсальным уравнением состояния идеального газа. Соответствующая формула имеет вид:

Здесь n – количество вещества в молях, T – температура по абсолютной шкале (в кельвинах). Величина R называется универсальной газовой постоянной, которая была введена в это уравнение русским химиком Д. И. Менделеевым, поэтому записанное выражение также называют законом Клапейрона-Менделеева.

Из уравнения выше легко получить формулу давления газа:

Равенство говорит о том, что давление линейно возрастает с температурой при постоянном объеме и увеличивается по гиперболе с уменьшением объема при постоянной температуре. Эти зависимости отражены в законах Гей-Люссака и Бойля-Мариотта.

Если сравнить это выражение с записанной выше формулой, которая следует из положений МКТ, то можно установить связь между кинетической энергией одной частицы или всей системы и абсолютной температурой.

Давление в газовой смеси

Отвечая на вопрос о том, как найти давление газа и формулы, мы ничего не говорили о том, является ли газ чистым, или речь идет о газовой смеси. В случае формулы для P, которая следует из уравнения Клапейрона, нет никакой связи с химическим составом газа, в случае же выражения для P из МКТ эта связь присутствует (параметр m). Поэтому при использовании последней формулы для смеси газов становится непонятным, какую массу частиц выбирать.

Когда необходимо рассчитать давление смеси идеальных газов, следует поступать одним из двух способов:

- Рассчитывать среднюю массу частиц m или, что предпочтительнее, среднее значение молярной массы M, исходя из атомных процентов каждого газа в смеси;

- Воспользоваться законом Дальтона. Он гласит, что давление в системе равно сумме парциальных давлений всех ее компонентов.

Пример задачи

Известно, что средняя скорость молекул кислорода составляет 500 м/с. Необходимо определить давление в сосуде объемом 10 литров, в котором находится 2 моль молекул.

Ответ на задачу можно получить, если воспользоваться формулой для P из МКТ:

Здесь содержатся два неудобных для выполнения расчетов параметра – это m и N. Преобразуем формулу следующим образом:

Объем сосуда в кубических метрах равен 0,01 м 3 . Молярная масса молекулы кислорода M равна 0,032 кг/моль. Подставляя в формулу эти значения, а также величины скорости v и количества вещества n из условия задачи, приходим к ответу: P = 533333 Па, что соответствует давлению в 5,3 атмосферы.

Источник

Источник