Местные факторы регуляции тонуса сосудов

Сосудистый тонус в зависимости от происхождения может быть миогенным и нервным.

Миогенный тонус возникает, когда некоторые гладкомышечные клетки сосудов начинают спонтанно генерировать нервный импульс. Возникающее возбуждение распространяется на другие клетки, и происходит сокращение. Тонус поддерживается за счет базального механизма. Разные сосуды обладают разным базальным тонусом: максимальный тонус наблюдается в коронарных сосудах, скелетных мышцах, почках, а минимальный – в коже и слизистой оболочке. Его значение заключается в том, что сосуды с высоким базальным тонусом на сильное раздражение отвечают расслаблением, а с низким – сокращением.

Нервный механизм возникает в гладкомышечных клетках сосудов под влиянием импульсов из ЦНС. За счет этого происходит еще большее увеличение базального тонуса. Такой суммарный тонус – тонус покоя, с частотой импульсов 1–3 в секунду.

Таким образом, сосудистая стенка находится в состоянии умеренного напряжения – сосудистого тонуса.

В настоящее время выделяют три механизма регуляции сосудистого тонуса – местный, нервный, гуморальный.

Ауторегуляцияобеспечивает изменение тонуса под влиянием местного возбуждения. Этот механизм связан с расслаблением и проявляется расслаблением гладкомышечных клеток. Существует миогенная и метаболическая ауторегуляция.

Миогенная регуляция связана с изменением состояния гладких мышц – это эффект Остроумова—Бейлиса, направленный на поддержание на постоянном уровне объема крови, поступающей к органу.

Метаболическая регуляция обеспечивает изменение тонуса гладкомышечный клеток под влиянием веществ, необходимых для обменных процессов и метаболитов. Она вызвана в основном сосудорасширяющими факторами:

1) недостатком кислорода;

2) повышением содержания углекислого газа;

3) избытком К, АТФ, аденина, цАТФ.

Метаболическая регуляция наиболее выражена в коронарных сосудах, скелетных мышцах, легких, головном мозге. Таким образом, механизмы ауторегуляции настолько выражены, что в сосудах некоторых органах оказывают максимальное сопротивление суживающему влиянию ЦНС.

Нервная регуляцияосуществляется под влиянием вегетативной нервной системы, осуществляющей действие как вазоконстриктора, так и вазодилататора. Симпатические нервы вызывают сосудосуживающий эффект в тех из них, в которых преобладают ?1-адренорецепторы. Это кровеносные сосуды кожи, слизистых оболочек, желудочно-кишечного тракта. Импульсы по сосудосуживающим нервам поступают и в состоянии покоя (1–3 в секунду), и в состоянии активности (10–15 в секунду).

Сосудорасширяющие нервы могут быть различного происхождения:

1) парасимпатической природы;

2) симпатической природы;

3) аксон-рефлекс.

Парасимпатический отдел иннервирует сосуды языка, слюнных желез, мягкой мозговой оболочки, наружных половых органов. Медиатор ацетилхолин взаимодействует с М-холинорецепторами сосудистой стенки, что приводит к расширению.

Для симпатического отдела характерна иннервация коронарных сосудов, сосудов головного мозга, легких, скелетных мышц. Это связано с тем, что адренергические нервные окончания взаимодействуют с ?-адренорецепторами, вызывая расширение сосудов.

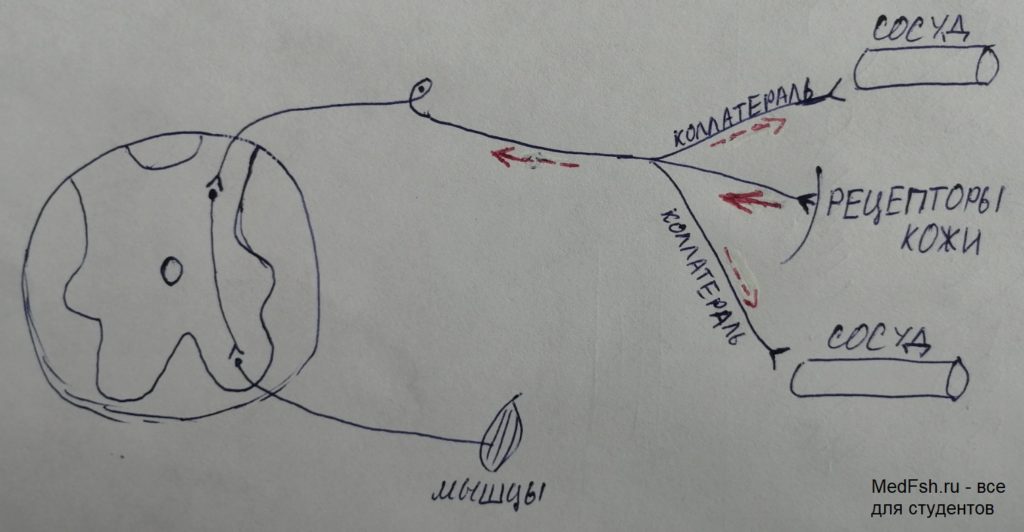

Аксон-рефлекс возникает при раздражении рецепторов кожи, осуществляющихся в пределах аксона одной нервной клетки, вызывая расширение просвет сосуда в данной области.

Таким образом, нервная регуляция осуществляется симпатическим отделом, который может оказывать как расширяющее, так и суживающее действие. Парасимпатическая нервная система оказывает прямое расширяющее действие.

Гуморальная регуляцияосуществляется за счет веществ местного и системного действия.

К веществам местного действия относятся ионы Ca, оказывающие суживающий эффект и участвующие в возникновении потенциала действия, кальциевых мостиков, в процессе сокращения мышц. Ионы К также вызывают расширение сосудов и в большом количестве приводят к гиперполяризации клеточной мембраны. Ионы Na при избытке могут вызвать повышение кровяного давления и задержку воды в организме, изменяя уровень выделения гормонов.

Гормоны оказывают следующее действие:

1) вазопрессин повышает тонус гладкомышечных клеток артерий и артериол, приводя к их сужению;

2) адреналин способен оказывать расширяющее и суживающее действие;

3) альдостерон задерживает Na в организме, влияя на сосуды, повышая чувствительность сосудистой стенки к действию ангиотензина;

4) тироксин стимулирует обменные процессы в гладкомышечных клетках, что приводит к сужению;

5) ренин вырабатывается клетками юкстагломерулярного аппарата и поступает в кровоток, действуя на белок ангиотензиноген, который превращается в ангиотензин II, ведущий к сужению сосудов;

6) атриопептиды оказывают расширяющее действие.

Метаболиты (например, углекислый газ, пировиноградная кислота, молочная кислота, ионы H) действуют как хеморецепторы сердечно-сосудистой системы, повышая скорость передачи импульсов в ЦНС, что приводит к рефлекторному сужению.

Вещества местного действия производят разнообразный эффект:

1) медиаторы симпатической нервной системы оказывают в основном суживающее действие, а парасимпатической – расширяющее;

2) биологически активные вещества: гистамин – расширяющее действие, а серотонин – суживающее;

3) кинины (брадикинин и калидин) вызывают расширяющее действие;

4) простагландины в основном расширяют просвет;

5) эндотелиальные ферменты расслабления (группа веществ, образуемых эндотелиоцитами) оказывают выраженный местный суживающий эффект.

Таким образом, на сосудистый тонус оказывают влияние местные, нервные и гуморальные механизмы.

Сосудодвигательный центр

В. Ф. Овсянниковым (1871) было установлено, что нервный центр, обеспечивающий определенную степень сужения артериального русла — сосудодвигательный центр — находится в продолговатом мозге. Локализация этого центра определена путем перерезки ствола мозга на разных уровнях. Если перерезка произведена у собаки или кошки выше четверохолмия, то АД не изменяется. Если перерезать мозг между продолговатым и спинным мозгом, то максимальное давление крови в сонной артерии понижается до 60—70 мм рт.ст. Отсюда следует, что сосудодвигательный центр локализован в продолговатом мозге и находится в состоянии тонической активности, т. е. длительного постоянного возбуждения. Устранение его влияния вызывает расширение сосудов и падение АД.

Более детальный анализ показал, что сосудодвигательный центр продолговатого мозга расположен на дне IV желудочка и состоит из двух отделов — прессорного и депрессорного. Раздражение прессорного отдела сосудодвигательного центра вызывает сужение артерий и подъем, а раздражение второго — расширение артерий и падение АД.

Считают, что депрессорный отдел сосудодвигательного центра вызывает расширение сосудов, понижая тонус прессорного отдела и снижая, таким образом, эффект сосудосуживающих нервов.

Влияния, идущие от сосудосуживающего центра продолговатого мозга, приходят к нервным центрам симпатической части вегетативной нервной системы, расположенным в боковых рогах грудных сегментов спинного мозга, регулирующих тонус сосудов отдельных участков тела. Спинномозговые центры способны через некоторое время после выключения сосудосуживающего центра продолговатого мозга немного повысить давление крови, снизившееся вследствие расширения артерий и артериол. Кроме сосудодвигательных центров продолговатого и спинного мозга, на состояние сосудов оказывают влияние нервные центры промежуточного мозга и больших полушарий.

Морфофункциональная характеристика основных компонентов МКЦР. Капиллярный кровотоку и его особенности. Роль микроциркуляции в механизме обмена жидкости и различных веществ между кровью и тканями.

Нормальному течению обмена веществ способствуют процессы микроциркуляции – направленного движения жидких сред организма: крови, лимфы, тканевой и цереброспинальной жидкостей и секретов эндокринных желез. Совокупность структур, обеспечивающих это движение, называется микроциркуляторным руслом. Основными структурно-функциональными единицами микроциркуляторного русла являются кровеносные и лимфатические капилляры, которые вместе с окружающими их тканями формируют три звена микроциркуляторного русла: капиллярное кровообращение, лимфообращение и тканевый транспорт.

Стенка капилляра прекрасно приспособлена для выполнения обменных функций. В большинстве случаев она состоит из одного слоя эндотелиальных клеток, между которыми имеются узкие щели.

Процессы обмена в капиллярах обеспечивают два основные механизма: диффузия и фильтрация. Двигательная сила диффузии – градиент концентрации ионов и движение растворителя вслед за ионами. Процесс диффузии в кровеносных капиллярах настолько активный, что при прохождении крови по капилляру вода плазмы успевает до 40 раз обменяться с жидкостью межклеточного пространства. В состоянии физиологического покоя через стенки всех капилляров за 1 мин проходит до 60 л воды. Конечно, сколько воды выходит из крови, столько же ее возвращается назад.

Кровеносные капилляры и прилежащие к ним клетки являются структурными элементами гистогематических барьеров между кровью и окружающими тканями всех без исключения внутренних органов. Эти барьеры регулируют поступление из крови в ткани питательных, пластических и биологически активных веществ, осуществляют отток продуктов клеточного метаболизма, способствуя, таким образом, сохранению органного и клеточного гомеостаза, и, наконец, препятствуют поступлению из крови в ткани чужеродных и ядовитых веществ, токсинов, микроорганизмов, некоторых лекарственных веществ.

Транскапиллярный обмен. Важнейшей функцией гистогематических барьеров является транскапиллярный обмен. Движение жидкости через стенку капилляра происходит за счет разности гидростатического давления крови и гидростатического давления окружающих тканей, а также под действием разности величины осмо-онкотического давления крови и межклеточной жидкости.

Тканевый транспорт. Стенка капилляра морфологически и функционально тесно связана с окружающей ее рыхлой соединительной тканью. Последняя переносит поступающую из просвета капилляра жидкость с растворенными в ней веществами и кислород к остальным тканевым структурам.

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 2215 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2021 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Оглавление по разделу: «Лекции по нормальной физиологии»

Навигация

При создании данной страницы использовалась лекция по соответствующей теме, составленная Кафедрой Нормальной физиологии БашГМУ

Все сосуды, за исключением капилляров, имеют гладкомышечные клетки (ГМК), благодаря которым меняется просвет сосуда, следовательно сопротивление кровотоку и интенсивность кровотока меняется в данном регионе.

Местные механизмы регуляции:

- всем сосудам, имеющим ГМК, свойственен исходный — базальный тонус, создаваемый автоматией гладких мышц;

- под влиянием различных факторов базальный тонус может усиливаться, при этом сосуды суживаются и в регион поступает меньше крови;

- когда тонус сосудов уменьшается, они расширяются и кровоток в регион возрастает.

Уменьшение тонуса приводит к расширению сосудов, повышение — у сужению сосудов.

Тонус сосудов

Тонус — напряжение, создаваемое асинхронным сокращением ГМК среднего слоя стенки сосудов, обладающих автоматией.

Компоненты тонуса:

- базальный тонус,

- гуморальный,

- центральный (нейрогенный).

Механизмы регуляции тонуса сосудов:

- Местные механизмы, обеспечивающие кровоток через отдельные органы и ткани, то есть контролирующие величину кровотока в отдельных регионах.

- Центральные механизмы, регулирующие системное кровообращение, — это постоянство АД, МОК, ОЦК и др.

Местные механизмы регуляции

Принцип местной регуляции — обеспечение независимости кровотока в органах от изменений системной гемодинамики, то есть обеспечение кровью данного региона в его интересах.

К местным механизмам регуляции тонуса кровеносных сосудов относятся:

- миогенный,

- метаболический.

Миогенный механизм:

- миогенная ауторегуляция характерна для сосудов мозга, почек, сердца, печени, чревной области, то есть регионов, где необходимо поддержание постоянного кровотока;

- адекватным раздражителем ГМК является их растяжение;

- при увеличении артериального давления (АД) -> растяжение стенок сосудов -> сокращение ГМК сосудов -> увеличение тонуса сосудов и сохранение прежнего просвета -> кровоток в сосудах при этом не меняется;

- уменьшение АД вызывает снижение тонуса сосудов вследствие расслабления ГМК:

- при этом, несмотря на уменьшение АД, сохраняется поступление в сосуды того же объема крови,

- таким образом, на величину базального тонуса влияет уровень АД.

Метаболический механизм:

- продукты метаболизма, расширяя сосуды, усиливают кровоток в работающих органах;

- в результате недостаточного снабжения региона кислородом и питательными веществами, в тканях накапливаются метаболиты и кровоток усиливается вследствие расширения прекапилляров.

Тонус сосудов уменьшается при снижении давления кислорода и углекислого газа, увеличении ионов H, C3H6O3 и температуры — вследствие этого увеличивается кровоток в работающих органах пропорционально их активности.

Центральные механизмы регуляции

- нервные (рефлекторные),

- гуморальные.

Нервные механизмы

Вазомоторные — сосудодвигательные нервы:

- вазоконстрикторы — сосудосуживающие нервы,

- вазодилататоры — сосудорасширяющие нервы.

Вазоконстрикторы

- Все вазоконстрикторы — это нервы симпатические адренергические.

- Сосудосуживающий эффект наступает при воздействии норадреналина (НА) на α-адренорецепторы.

- Импульсы по симпатическим вазоконстрикторам постоянно поступают к сосудам от нейронов боковых рогов тораколюмбальных сегментов СМ с частотой 1-3 имп/с, поддерживая тонус покоя.

- При частоте больше 3 имп/с (от 3 до 15) — повышенный тонус.

Вазодилататоры

- Парасимпатические холинэргические нервы:

- chorda tympani — барабанная струна — расширяет сосуды подчелюстной слюнной железы;

- n. lingualis — язычный нерв — расширяет сосуды языка;

- n. glossopharingeus — языкоглоточный — расширяет сосуды миндалин, задней трети языка, околоушной слюнной железы;

- n. pelvicus — тазовый — расширяет сосуды одноименной области.

- Симпатические нервы:

- холинэргические, иннервирующие сосуды скелетных мышц;

- адренергические — сосудосуживающий эффект наступает при воздействии НА на β-адренорецепторы сосудов сердца, мозга и легких.

- Заднекорешковые чувствительные нервы — расширяют сосуды кожи по механизму аксон-рефлекса (медиатор — АХ).

Аксон-рефлекс:

- расширение сосудов кожи наблюдается при укусе насекомых, под действием горчичников, потирании, почесывании кожи;

- кровеносные сосуды, которые не имеют специальных вазодилататоров, расширяются за счет снижении тонуса вазоконстрикторов (напр.: в органах брюшной полости).

Импульсы по вазомоторным нервам к сосудам постоянно идут от сосудодвигательного центра (СДЦ).

Основная локализация сосудодвигательного центра — в продолговатом мозге (Овсянников, 1871).

Рекомендуем

Онлайн-курсы английского языка с сильными учителями от «Инглекс». Для посетителей нашего сайта дарим 3 урока по промокоду WELCOME при оплате от 5 занятий с русскоязычными преподавателями

Сосудодвигательный центр (СДЦ)

Центры СМ (боковые рога серого вещества) -> бульбарные центры: сосудосуживающий, сосудорасширяющие -> центры гипоталамуса (передний (депрессорная зона) и задний (прессорная зона) отделы гипоталамуса) -> корковое представительство СДЦ.

После перерезки ствола мозга выше четверохолмия АД не снижается, а при перерезке мозга между продолговатым и спинным оно падает со 120 мм рт. ст. до 70-80.

СДЦ состоит из 2-х отделов:

- прессорный отдел,

- депрессорный отдел.

Оба эти отдела не имеют четких границ. Они располагаются на дне 4-го желудочка среди нейронных структур ретикулярной формации и взаимно перекрывают друг друга.

Прессорные и депрессорные нейроны СДЦ находятся в реципрокных отношениях.

Прессорных нейронов больше, чем депрессорных. О состоянии СДЦ судят по прессорным нейронам.

К СДЦ относят также и другие отделы ЦНС.

В покое гипоталамус не принимает активного участия в регуляции АД.

Влияние коры на регуляцию АД — условнорефлекторное — повышение АД перед стартом, при волнении.

Вывод: многоэтажная система регуляции функций сердечно-сосудистой системы обеспечивает адекватное приспособление к условиям внешней и внутренней среды.

Тонус СДЦ зависит от нервных импульсов, постоянно идущих к нему от рецепторов различных рефлексогенных зон.

Сосудистые рефлексы

Сосудистые рефлексы подразделяются на:

- собственные и

- сопряженные.

Собственные рефлексы

Осуществляются с механорецепторов, расположенных в сердце и в кровеносных сосудах (барорецепторов).

Данные рецепторы стабилизируют АД.

Различают собственные рефлексы:

- прессорные — повышающие пониженное АД,

- депрессорные — понижающие повышенное АД.

Рефлексогенные зоны (зоны максимального скопления рецепторов):

- дуга аорты,

- каротидный синус (бифуркация общей сонной артерии на наружную и внутреннюю).

Депрессорный рефлекс: при увеличении АД -> раздражаются барорецепторы дуги аорты и каротидного синуса -> возбуждение по чувствительным нервам — аортальный (депрессорный) и синусный (нерв Геринга) -> продолговатый мозг -> возбуждается центр вагуса и тормозится сосудодвигательный центр -> ЧСС уменьшается -> сосуды расширяются -> АД снижается (нормализуется).

При падении АД — все наоборот, то есть осуществляется прессорный рефлекс.

Собственные рефлексы:

- осуществляются также с хеморецепторов, находящихся в аортальном и каротидном тельцах;

- они возбуждаются при увеличении в крови CO2, ионов H и при уменьшении O2;

- импульсы, поступающие от хеморецепторов в продолговатый мозг, увеличивают тонус СДЦ, что приводит к увеличению давления.

Хеморецепторы находятся не в стенке сосуда, а в аортальном и каротидном тельцах или клубочках под адвентицией сосуда и пронизан сетью капилляров.

От хеморецепторов -> СДЦ продолговатого мозга -> СДЦ возбуждается -> сужение сосудов -> увеличение АД -> быстрое обновление крови.

Сопряженные рефлексы

Осуществляются с рецепторов, расположенных вне сердца и сосудов:

- они нарушают стабильность АД, вызывая прессорные реакции;

- различают сопряженные рефлексы:

- экстероцептивные — с рецепторов кожи,

- интероцептивные — с внутренних органов.

Гуморальная регуляция

- Гормоны, образованные в железах внутренней секреции: адреналин, норадреналин, вазопрессин и др. — суживают сосуды.

- Вазоактивные агенты (местные гормоны), образующиеся в тканях, — ацетилхолин, брадикинин, гистамин, простагландины и др. — расширяют сосуды.

- Вещества двоякого действия — катехоламины:

- альфа — сужение

- бетта — расширение.

Гормоны адреналин, норадреналин суживают артерии и артериолы кожи, скелетных мышц, органов брюшной полости. Коронарные сосуды, сосуды мозга, легких при этом расширяются, так как все это зависит от того, какие адренорецепторы воспринимают гормон. При взаимодействии НА с α-адренорецепторами сосуды суживаются, при взаимодействии с β-адренорецепторами — расширяются. В сосудах сердца, легких, мозга преобладают β-адренорецепторы.

Вазопрессин суживает в основном артериолы и вены.

Ангиотензин II образуется из α-глобулинов плазмы под действием ренина (клетки ЮГА коркового слоя почек) и также суживают сосуды.

Тонус сосудов:

- базальный тонус — тонус ГМК и влияние симпатических вазоконстрикторов;

- тонус покоя — тонус ГМК и влияние симпатических нервов с частотой 1-3 имп/с;

- повышенный тонус — импульсы по симпатическим вазоконстрикторам с частотой 3-15 имп/с.

Источник