Метод перевязки сосудов врач

ПЕРЕВЯЗКА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ (vinctura vasorum; син.: лигирование сосудов, наложение лигатуры на сосуд) — оперативный прием, цель к-рого постоянное полное закрытие просвета кровеносного сосуда с помощью нити (лигатуры). Лигатура может быть заменена клипированием сосудов (см.) или прошиванием специальными сшивающими аппаратами типа УКЛ (см. Сшивающие аппараты).

Показания

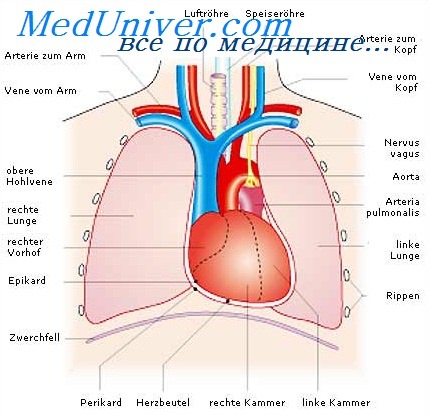

Перевязку кровеносных сосудов применяют чаще всего для окончательной остановки кровотечения (см.) при операциях, травме сосудов, разрыве и изъязвлении сосудистой стенки; при удалении органа или его части (перевязка и пересечение легочных сосуд#в при пульмонэктомии, почечных — при нефрэктомии, желудочных — при резекции или экстирпации желудка); для уменьшения кровопотери в процессе операции (напр., перевязка наружной сонной артерии и ее ветвей перед удалением гемангиомы лица); с целью профилактики аррозивного кровотечения из инфицированного магистрального сосуда или протеза (в этом случае производят Перевязку кровеносных сосудов на протяжении); как метод лечения врожденных пороков (напр., открытого артериального протока); как этап операции при варикозной болезни вен нижних конечностей и посттромботической болезни (напр., перевязка перфорантных вен по Линтону или Коккетту); как меру профилактики эмболии легочной артерии при острых венозных тромбозах.

Перевязка магистральных артерий конечностей создает опасность ишемической гангрены и в срочных случаях должна применяться только при невозможности наложения сосудистого шва.

Подготовка

При подготовке к плановой перевязке сосуда (напр., по поводу травматической аневризмы) необходимо определить возможности коллатерального кровообращения. Для этого применяют пробы Короткова, Мошковича, Русанова, Генле (см. Коллатерали сосудистые), а также капилляроскопию (см.), ангиографию (см.). Если позволяет время, проводят предоперационную тренировку коллатералей (см.).

Для выполнения П. к. с. необходимы кровоостанавливающие зажимы (см. Зажимы хирургические), диссекторы, ножницы, пинцеты, вилка для низведения лигатур, хирургические иглы, в т. ч. атравматические (см. Иглы медицинские), лигатуры из кетгута, шелка, лавсана и др. (см. Шовный материал). Кетгут (см.) употребляют для перевязки мелких сосудов, чаще в подкожной клетчатке. Для перевязки более крупных сосудов используют шелк (см.), а также нити из синтетических материалов, к-рым отдают предпочтение, т. к. они вызывают меньшую реакцию со стороны окружающих тканей и не фрагментируются .

Техника перевязки

П. к. с. осуществляют в ране и на протяжении. В ране более крупные сосуды перевязывают каждый в отдельности, мелкие — путем наложения Z-образного или кисетного шва, захватывающего окружающие ткани, или останавливают кровотечение путем диатермокоагуляции. В частности, при лапаротомии, торакотомий и нек-рых других доступах П. к. с. сочетают с диатермокоагуляцией. П. к. с. на протяжении чаще всего является вынужденным приемом, когда не удается произвести П. к. с. в ране. Обычно это бывает при сильных кровотечениях в инфицированной ране, при аррозии сосуда. Для обнажения сосудов на протяжении используют типичные доступы, широко обнажают сосудистый пучок. Выделение сосудов производят с помощью ножниц и диссектора или зажимов иного типа. Из раны предварительно удаляют кровь тампонами и салфетками или лучше с помощью отсоса, после чего становится видным пересеченный кровеносный сосуд.

При типичном варианте П. к. с. конец сосуда захватывают зажимом, не выделяя его из окружающих тканей. Ассистент поднимает зажим кверху, а хирург подводит под него лигатуру (см.), обязательно обойдя лигатурой конец зажима (в глубокой ране иногда удобнее подводить нить под кровоостанавливающий зажим с помощью другого зажима или специального инструмента типа вилки), и завязывает первый узел. Затем ассистент снимает кровоостанавливающий зажим, а хирург, дополнительно подтянув первый узел, завязывает второй. При использовании синтетической нити необходимо завязать 3—5 узлов.

Второй вариант П. к. с. применяют, напр., при резекции желудка, когда необходимо пересечь малый сальник. На участок сальника накладывают два зажима, между к-рыми его пересекают; сосуды вместе с тканью сальника перевязывают (чаще с прошиванием сальника). Та-цой же вариант’ П. к. с. возможен при резекции кишечника и др.

Рис. 1. Схематическое изображение перевязки сосуда на протяжении: под выделенный сосуд подводится двойная лигатура.

Третий вариант П. к. с. чаще всего используют при лигировании крупных сосудов. В этих случаях сосуд (вену или артерию) предварительно выделяют и под него с помощью диссектора подводят (рис. 1) и завязывают две лигатуры, между к-рыми сосуд пересекают. Точно так же сосуд можно пересечь между двумя зажимами и перевязать его концы. При лигировании крупных сосудов для надежности каждый конец лучше перевязать двумя нитями, причем вторую лигатуру наложить с прошиванием атравматической иглой. Возможны и другие варианты перевязки крупных сосудов. Так, перевязку тонкостенного сосуда можно произвести, наложив предварительно с помощью атравматической иглы П-образный или простой шов, захватывающий наружную оболочку сосуда. В случаях, когда стенка сосуда резко истончена и лигатура может легко прорезать ее, при прошивании сосуда применяют прокладки из тефлонового войлока.

При повреждении аорты или крупных магистральных сосудов применяются сосудистый шов (см.), наложенный с помощью атравматической иглы, и реконструкция сосудов. В случае выраженного кальциноза сосуда швы накладывают через наружную оболочку и по всей окружности сосуда, затем завязывают. Если невозможно сделать эти операции при первичной обработке раны, больного необходимо транспортировать в специализированное сосудистое отделение, применив временный сосудистый шунт (см. Шунтирование кровеносных сосудов).

Описанные варианты П. к. с. пригодны для перевязки как артерии, так и вены. Однако при перевязке магистральной вены чаще накладывают атравматический шов, а для полых и других крупных вен атравматический шов подкрепляют прокладкой. При отсутствии тефлоновой или другой синтетической прокладки с этой же целью могут быть использованы кусочки фасции или мышцы.

Рис. 2. Схематическое изображение боковой перевязки сосуда: внизу — правильная, вверху — неправильная.

Относительно редкую пристеночную П. к. с. (чаще на венах) производят гл. обр. при отрыве боковых ветвей сосуда. В таких случаях стенку сосуда в месте дефекта захватывают зажимом и накладывают тонкую лигатуру; при неправильном выполнении этой операции возможно сужение вены (рис. 2). При таком же дефекте артерии или крупной вены используют только сосудистый шов. При одновременном повреждении магистральной артерии и вены осуществляют реконструкцию как артерии, так и вены.

В военно-полевых условиях, когда перевязка магистральной артерии может оказаться единственно возможным средством остановки кровотечения, для предотвращения так наз. венного дренажа может быть применена хорошо зарекомендовавшая себя во время войны операция Оппеля, при к-рой наряду с артерией перевязывается и одноименная вена.

С целью профилактики ишемических расстройств в конечности во время операции в периферический конец артерии переливают кровь, производят десимпатизацию центрального конца и круговое рассечение наружной оболочки вблизи лигатуры по Русанову. Необходимо учитывать также, что перевязка нек-рых артерий (общей сонной, бедренной в зоне приводящего канала, подколенной), особенно чревата серьезными ишемическими расстройствами вплоть до гангрены, поэтому уровень ее должен определяться наличием коллатеральных ветвей. Так, перевязку бедренной артерии целесообразно производить дистальнее отхождения глубокой бедренной артерии; перевязку подколенной артерии — с сохранением латеральной и медиальной верхних коленных артерий; перевязку плечевой артерии — дистальнее коллатеральных (средней, лучевой и верхней локтевой) артерий.

Послеоперационный период

При больших операциях (торакотомий, торакофренолюм-ботомии и др.) для контроля за гемостазом и удаления скапливающейся геморрагической жидкости в полость вводят дренажи (см. Дренирование). Дренаж дает возможность проконтролировать тщательность П. к. с. в течение первых двух суток после операции.

После перевязки магистральных сосудов важно поддерживать нормальные гемодинамику (учитывая показатели АД, центрального венозного давления, объем циркулирующей крови и др.), кислотно-щелочное равновесие и другие показатели гомеостаза (см.). Для снятия спазма периферических сосудов целесообразно использовать спазмолитики (папаверин, но-шпу и др.), перидуральную анестезию (см. Анестезия местная). Для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови применяют инфузию реополиглюкина, персантина, курантила. Симптомы ишемии конечности, вызванные перевязкой магистрали, служат показанием к применению новокаиновой блокады поясничных (или шейных) симпатических ганглиев.

Осложнения

Кроме явлений ишемии (см.), возможны вторичные кровотечения в раннем и позднем послеоперационных периодах. Если кровотечение значительное, то показана срочная повторная операция. При незначительных кровотечениях могут быть использованы давящая повязка, наложение дополнительных швов и т. п.

См. также Кровеносные сосуды.

Библиография:

Захарова Г. Н., Лосев Р. 3. и Гаврилов В. А. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей, Саратов, 1979;

Лыткин М. И. и Коломиец В. П. Острая травма магистральных кровеносных сосудов, Л., 1973; Петровский Б. В. и Милонов О. Б. Хирургия аневризм периферических сосудов, М., 1970; Покровский А. В. Клиническая ангиология, М., 1979; Шалимов А. А. и Дрюк Н. Ф. Хирургия аорты и магистральных артерий, Киев, 1979.

А. В. Покровский.

Источник

Значимость трансперикардиальной перевязки сосудов. Лобэктомия

Несомненно, что, применяя метод трансперикардиальной перевязки, мы расширяем хирургические возможности и делаем радикальную операцию в тех случаях, когда без этой методики пришлось бы считать больного неоперабильным.

Громадное большинство больных, которым мы произвели удаление легкого с трансперикардиальной перевязкой сосудов, без этого было бы признано неоперабильным. Значительная часть из тех, кому мы пытались бы перевязать сосуды внутри плевральной полости, как говорит наш предыдущий опыт, могли бы погибнуть от различных осложнений.

Наконец, и самую операцию мы делаем радикальнее, так как имеем возможность более полно удалять все регионарные лимфатические узлы.

Все это заставляет нас весьма положительно отзываться о трансперикардиальной методике перевязки легочных сосудов при пневмэктомии. Этот метод не связан с большей опасностью перикардита, чем метод внутриплевральной перевязки сосудов.

Во всяком случае, ни один наш больной, которому было удалено легкое с внутриперикардиальной перевязкой сосудов, не умер от перикардита, в то время как несколько человек, которым легкое было удалено путем внутриплевральной перевязки сосудов или которым была сделана только пробная торакотомия, умерли от перикардита.

Причиной, надо думать, является то обстоятельство, что при попытке перевязать сосуды обычным путем на перикарде могут появиться мелкие надрывы, которые и являются воротами для инфекции перикарда. При трансперикардиалыюй перевязке сосудов мы оставляем перикард широко открытым и обеспечиваем сток инфицированной перикардиальной жидкости в плевральную полость, а туда для профилактики инфекции мы вводим антибиотики в больших дозах.

Больной Т., которому была произведена трансперикардиальная перевязка только одной вены, а остальные сосуды были перевязаны обычным путем, умер на 3-й день от фиброзного плеврита и перикардита. Повидимому, после перевязки вены отверстие в перикарде осталось очень незначительным и отток содержимого был затруднен.

Это обстоятельство подтверждает правильность наших установок о том, что после трансперикардиальной перевязки сосудов на перикард нельзя накладывать ни одного шва.

Лобэктомия

Лобэктомия может быть выполнена: а) лигатурой en masse, б) турникетным способом и в) методом раздельной перевязки элементов корня доли.

Лобэктомия лигатурой en masse имеет больше историческое, чем практическое значение, так как в начале развития легочной хирургии он применялся чаще всего. Однако и теперь у хирурга может возникнуть необходимость применить этот вид резекции. Поэтому мы в кратких чертах даем его описание.

После достаточно широкого вскрытия плевральной полости приступают к мобилизации подлежащей удалению пораженной доли. Если спайки небольшие, то эта процедура не трудна. Если же доля плотными рубцами припаяна к средостению, то могут возникнуть очень большие, а в некоторых случаях непреодолимые затруднения.

Большие трудности могут встретиться при разделении междолевой щели, которая может быть плотно заращена или совершенно отсутствовать. Если не удается выделить одну долю, то может потребоваться резекция двух долей (справа) и, наконец, может возникнуть вопрос даже о пневмэктомии, тем более что очень мощные междолевые спайки указывают на уже имеющиеся резкие фиброзные изменения в паренхиме обеих соседних долей.

После максимальной мобилизации доли на корень ее, ближе к средостению, накладывают крепкую шелковую лигатуру, после того как предварительно был наложен и снят мощный раздавливающий жом. Затем можно или отсечь долю в этот же этап, или оставить ее на месте. Если хирург решил удалить ее сразу, то дистальнее лигатуры необходимо наложить жом и отсечь пораженную долю.

– Также рекомендуем “Лобэктомия лигатурой en masse. Недостатки лобэктомии лигатурой en masse”

Оглавление темы “Лобэктомии и техника резекции легких”:

1. Осложнения трансперикардиального доступа. Методика интраперикардиальной перевязки сосудов

2. Интаперикардиальный доступ. Частота интраперикардиальной перевязки сосудов

3. Значимость трансперикардиальной перевязки сосудов. Лобэктомия

4. Лобэктомия лигатурой en masse. Недостатки лобэктомии лигатурой en masse

5. Лобэктомия с помощью турникета. Техника турникетной лобэктомии

6. Недостаткти лобэктомии с помощью турникета. Лобэктомия методом раздельной перевязки элементов доли легкого

7. Техника лобэктомии под местной анестезией. Доступ к корню доли легкого

8. Верхняя лобкэктомия справа. Резекция правой верхней доли

9. Пример верхней лобэктомии справа. Резекция правой средней доли

10. Нижняя лобэктомия справа. Резекция правой нижней доли

Источник

Перевязка легочных сосудов. Техника перевязки легочных вен

Перевязка легочных сосудов как метод лечения туберкулеза легких впервые была произведена Брунсом и Зауербрухом, сначала в экспериментах на животных, а затем на людях, причем после перевязки легочной артерии происходило разрастание соединительной ткани и сморщивание соответствующего легкого. Тигель производил перевязку легочных вен у животных и получал значительную гиперемию в первое время после операции, а в дальнейшем сморщивание и уплотнение легкого.

Опыты Тигеля на животных, зараженных туберкулезом, показали благотворное влияние этой операции на течение туберкулезного процесса: гораздо меньшее развитие и более благоприятное течение процесса в том легком, где была перевязана вена. Интересно отметить, что автор никогда не получал каких-либо тяжелых осложнений при этой операции и считал ее технически нетрудной; другие же авторы, как Крампф, Иессен, считают эту операцию опасной и тяжелой и в техническом отношении очень трудной, так как доступ к легочным венам чрезвычайно затруднителен из-за постоянно имеющихся там сращений.

Несмотря на то что перевязка легочных вен с целью лечения туберкулеза легких была достаточно обоснована в эксперименте, она все же широкого распространения не получила.

В 1935 г. Рудольф Валькани опубликовал работу, в которой он сообщил свои экспериментальные данные о перевязке легочно-долевых вен у собак. В работе подробно изложена анатомия легочных вен и оперативный доступ к ним. На основании своих экспериментов автор приходит к заключению, что перевязка легочно-долевых вен должна оказывать действие на туберкулезный процесс соответствующей доли легкого, причем это лечебное действие зависит от венозного застоя, наступающего после перевязки легочных вен.

Видео урок техники перевязки сосуда на протяжении с последующим пересечением

Другие видео уроки по топочке находятся: Здесь

В Советском Союзе технику перевязки легочно-долевых вен прекрасно разработал Л. К. Богуш. Он проделал целый ряд операций перевязки легочно-долевых вен у туберкулезных больных и в 1936 г. впервые опубликовал свой материал, охватывающий 22 случая. Приведем технику перевязки легочно-долевых вен, разработанную Богушем.

Производится местная анестезия 0,5% новокаином. От середины грудины вдоль III ребра делают разрез длиной в 9—11 см; III ребро после освобождения от надкостницы и надхрящницы резецируют до грудины. Вскрывают задний листок надкостницы вместе с париетальной плеврой. A. mammaria interna отодвигается крючком медиально или пересекается между двумя лигатурами. Внутренний край легкого освобождают тупым путем, встречающиеся на пути более массивные тяжи пересекают между двумя лигатурами.

Освобожденный участок внутреннего края легкого захватывают окончатыми щипцами и отворачивают кнаружи. Дальнейшее освобождение корня легкого производится только тупым путем между внутренней поверхностью легкого и средостением. Необходимо соблюдать большую осторожность, чтобы не ранить легкое и особенно полую вену. Во время отделения легкого от средостения необходимо обильно опрыскивать рану раствором новокаина. Когда корень обнаружится средостение (справа — полая вена, слева — сердце) осторожно отодвигают кнутри. Под плевру корня легкого вводят раствор новокаина, после чего ее вскрывают между двумя пинцетами.

По вскрытии плевры обнаруживается клетчатка корня, содержащая сосуды и бронх. Впереди лежит вена, за ней — артерия и, наконец, бронх. Вену соответствующей доли изолируют тупым инструментом, затем под нее подводят иглу Дешампа с лигатурой, которую осторожно затягивают. Все манипуляции в клетчатке корня сопровождаются обильным опрыскиванием операционного поля раствором новокаина. После перевязки вены внутренний край легкого несколькими швами подшивают к внутреннему углу раны. Рану послойно зашивают наглухо.

– Вернуться в оглавление раздела “Хирургия”

Оглавление темы “Межреберная блокада. Кавернотомия”:

1. Механизмы действия блокады межреберных нервов. Показания к блокаде межреберных нервов

2. Эффективность межреберной блокады. Блокада межреберных нервов при кровохарканьях и легочных кровотеченьях

3. Результаты алкоголизации межреберных нервов. Результаты межреберной блокады

4. Хирургическое лечение больших каверн. История кавернотомии

5. Кавернотомия. Показания к кавернотомии

6. Техника кавернотомии. Методика кавернотомии

7. Результаты кавернотомии. Дренаж каверны

8. Дренирование каверны по Мональди. Техника кавернотомии

9. Длительность лечения кавернотомией. Показания к дренированию каверн

10. Перевязка легочных сосудов. Техника перевязки легочных вен

Источник