Методика катетеризации крупных сосудов

Катетеризация сосудов по методу Сельдингера – техника, осложнения

Катетеризация сосудов:

– для катетеризации подключичной и внутренней яремной вены пациент находится в положении Тренделенбурга (головной конец стола опущен под углом, по крайней мере, 15°), чтобы вызвать набухание вен шеи и избежать воздушной эмболии

– после катетеризации вены всегда закрывают катетер, чтобы избежать воздушной эмболии

– готовят операционное поле, соблюдая правила асептики

Метод Сельдингера:

– основное оснащение

струна-проводник с J-образным концом

игла для введения струны-проводника

скальпель с лезвием №11

катетер (со встроенным дилататором)

лидокаин и игла для местной анестезии

шприц 5-10 мл

шовный материал для фиксации катетера

– определяют точку введения и обрабатывают бетадином

– если пациент в сознании, обезболивают кожу и подкожные ткани

– набирают в шприц 0,5 мл лидокаина и соединяют с иглой для введения струны-проводника, чтобы удалить возможную кожную пробку после проведения иглы через кожу

– катетеризируют сосуд

свободное поступление венозной крови в шприц свидетельствует о нахождении иглы в просвете сосуда

– вводят струну-проводник через иглу до тех пор, пока не возникнет сопротивление или пока вне иглы не останется только 3 см

если сопротивление ощущается прежде, чем струна-проводник входит в сосуд, последнюю извлекают, повторно убеждаются в правильности катетеризации сосуда и повторно вводят струну-проводник

– извлекают иглу

– концом скальпеля выполняют небольшой разрез вблизи от струны-проводника

– по струне-проводнику вводят катетер (со встроенным дилата-тором)

– захватывают проксимальный конец струны-проводника, который выступает из проксимального конца катетера

– вращательными движениями продвигают катетер вдоль струны-проводника через кожу в сосуд

– извлекают струну-проводник

– извлекают дилататор

– убеждаются, что венозная кровь свободно поступает из катетера

– соединяют катетер с трубкой для в/в введения

– фиксируют катетер швами и накладывают повязку

Осложнения катетеризации сосудов по методу Сельдингера:

– пневмоторакс

– воздушная эмболия

– инфекция

– разрыв грудного протока

– гематома

– перфорация артерии

– неправильное расположение катетера

Видео техники катетеризации центральной вены – установки подключичного катетера

– Рекомендуем далее ознакомиться со статьей “Точки пункции внутренней яремной вены – анатомические ориентиры”

Оглавление темы “Манипуляции в неотложной травматологии и реаниматологии”:

- Трахеостомия – техника, осложнения

- Чрескожные транстрахеальные инсуфляции – техника, осложнения

- Ретроградная интубация с помощью проводника – техника, осложнения

- Интубация при помощи пальца – техника, осложнения

- Начальная настройка параметров ИВЛ – показатели

- Катетеризация сосудов по методу Сельдингера – техника, осложнения

- Точки пункции внутренней яремной вены – анатомические ориентиры

- Точки пункции подключичной вены – анатомические ориентиры

- Точка пункции бедренной артерии – анатомические ориентиры

- Секция большой подкожной вены ноги – методика, доступ

Источник

Катетеризация вен. Способы введения катетеров

Катетеризация — введение катетера в просвет вены посредством чрескожной венепункции или венесекции с лечебной или диагностической целью.

Различают катетеризацию центральных и периферических вен. Катетеризация центральных вен обычно проводится в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Для пункции видимых поверхностных вен пользуются обычно короткими иглами и канюлями (около 40 мм), для центральных вен необходима длина 60—70 мм. Максимальная длина катетера должна быть равной расстоянию от места пункции до точки нахождения конца катетера в вене и длине наружной части катетера, необходимой для надежной фиксации его к коже больного. Осуществляется процедура под местной анестезией (новокаином или лидокаином). Начало всех манипуляций мы дали в статье «Венепункция» (см. соответствующие вены), поэтому здесь ход процедуры будет изложен с момента попадания иглы в сосуд. До настоящего времени нет четкого определения термина «катетеры» и «канюли». Обычно канюлями называют трубки меньшего диаметра, применяемые для инфузионной терапии через периферические вены. Катетеры имеют большую длину и используются для введения в центральные вены (подключичную или внутреннюю яремную).

Способы введения катетеров

1. Введение катетера на игле. Катетер плотно одет на иглу, которая находится внутри катетера. Свободным кончиком иглы осуществляют пункцию вены. После попадания в сосуд проводят катетер и извлекают иглу. Отрицательной стороной является то, что конец катетера острый и твердый, так как он проходит через кожу. Поэтому возможно повреждение вены во время катетеризации или после установки катетера. Кроме того, появление крови в шприце не является гарантией того, что катетер находится в венозном сосуде, так как неизвестно, попал ли в вену конец катетера, а не только иглы. Применяют для катетеризации подключичной и внутренней яремной вен.

2. Катетер вводится через иглу. Через широкий просвет иглы, которой пунктировали вену, вводят катетер. Затем извлекают иглу. Так как через кожу и глубже лежащие ткани катетер проходит через иглу, он может быть изготовлен из мягкого гибкого материала и его конец не заостряется. Однако необходимо указать на некоторые отрицательные стороны этого способа введения катетера. Из-за того, что диаметр катетера меньше диаметра места вкола иглы, имеется возможность просачивания крови. Также существует опасность повреждения катетера срезом иглы при попытке его извлечения при нахождении иглы в просвете сосуда.

3. Введение катетера по проводнику — метод Сельдингера. Начинается с введения иглы в вену. Через просвет иглы вводят гибкий проводник, а после удаления иглы по проводнику продвигают катетер. Основное преимущество этого способа введения катетера — прокол вены осуществляется иглой меньшего диаметра, чем при других вариантах. До минимума уменьшается риск травмирования жизненно важных структур (в том числе артерий). Однако введение по проводнику нередко затруднено из-за клапанов вен или их разветвлений. Используют при катетеризации подключичной, внутренней яремной и бедренной вен.

Техника пункции подключичной вены с последующей катетеризацией представлено на нашем видео: Техника катетеризации центральной вены – установка подключичного катетера

Общее правило при введении катетера: если катетер при продвижении (с помощью вращательных движений вокруг оси) встречает сопротивление, необходимо его извлечь и предпринять новую попытку с изменением точки пункции. Прикладывание силы при прохождении катетера по сосуду может вызвать перфорацию последнего, травмирование окружающих тканей и повреждение самого катетера.

Фиксация катетера. После установки катетера производят его фиксацию следующими способами:

1. С помощью лейкопластыря, который проводят под катетером липкой стороной вверх, перекрещивают его над ним и прикрепляют к коже. Применяется для фиксации на непродолжительное время. Пластырь быстро теряет свои свойства и может вызвать раздражение кожи.

2. Для более длительной фиксации рекомендуются кожные швы. При этом прошивают кожу и подкожную клетчатку шелковой нитью, оборачивают концы ее вокруг катетера и туго завязывают. Такой способ фиксации значительно уменьшает риск эмболии катетером при его случайном отсечении.

Фиксация катетера препятствует его движениям, тем самым снимая механическое раздражение интимы сосуда, и уменьшает возможность появления местного тромбофлебита. Кроме того, и это самое главное преимущество фиксации, при случайной перерезке катетера он не будет потерян в вене.

– Также рекомендуем “Осложнения катетеризации вен. Перфорации и тромбировании вен”

Оглавление темы “Артериальный доступ в трансфузиологии”:

1. Катетеризация вен. Способы введения катетеров

2. Осложнения катетеризации вен. Перфорации и тромбировании вен

3. Периферический венозный доступ. Центральный венозный доступ

4. Интрамедуллярный доступ. Переливания в костный мозг

5. Артериальный доступ. Пункция артерий

6. Осложнения пункции артерий. Секция артерий

7. Катетеризация лучевой артерии. Катетеризация бедренной артерии

Источник

Катетеризация артерий. Показания и техника катетеризации артерий.

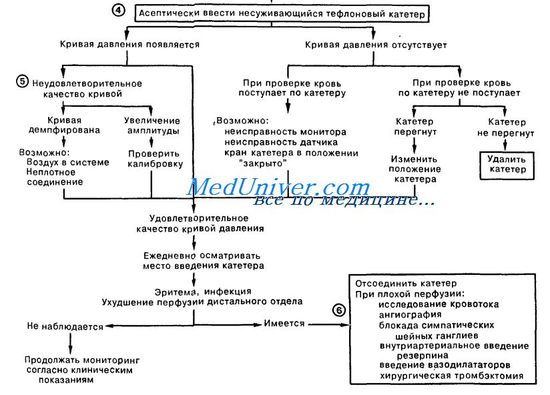

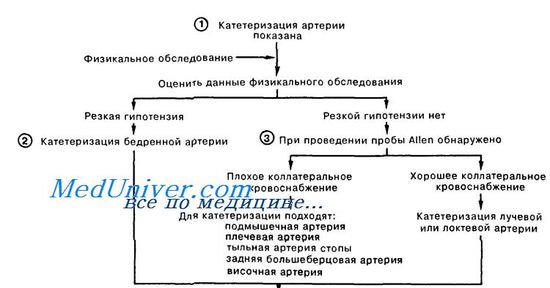

1. Показаниями к введению артериального катетера является необходимость динамического мониторинга артериального давления и частого забора проб артериальной крови для определения ее газового состава.

У больных с затрудненным доступом к артериям в целях получения проб артериальной крови для последующего лабораторного анализа имеет смысл установить артериальный катетер. Получение проб крови в качестве единственного показания к катетеризации артерий встречается нечасто и врач должен взвесить выгоды и риск от проведения этой процедуры.

Абсолютным противопоказанием к введению артериального катетера считается наличие диализного шунта или артериовенозной фистулы в непосредственной близости от предполагаемого места введения катетера. Среди относительных противопоказаний следует упомянуть расстройства гемостаза, наличие очага инфекции либо нарушения перфузии в предполагаемом месте катетеризации. Обнаружив нарушение перфузии в области кровоснабжения выбранной для катетеризации артерии, следует рассмотреть возможность использования других доступов.

2. Катетеризация бедренной артерии обеспечивает более точные данные и используется у больных с выраженной гипотензией, которым необходим тщательный мониторинг центрального АД. Катетеризация бедренной артерии противопоказана больным с протезом этого сосуда.

3. Перед введением катетера в лучевую артерию следует провести пробу Allen*. Проба Aleen позволяет оценить коллатеральное кровоснабжение кисти после окклюзии лучевой или локтевой артерии. Неудовлетворительные результаты пробы или неадекватный уровень кровотока, выявляемый методом допплерографии, делают нежелательной катетеризацию лучевой артерии.

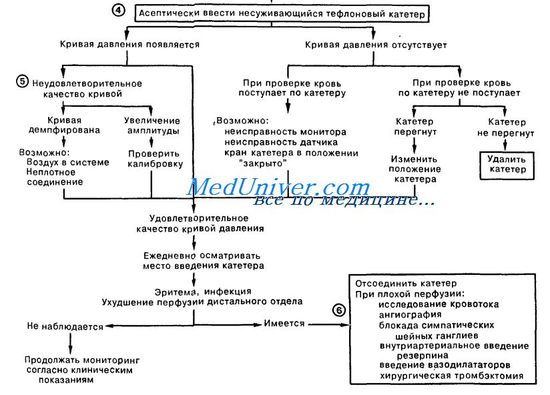

4. Для катетеризации следует использовать неконический тефлоновый катетер (размер 20).

Маленький диаметр катетера способствует адекватной перфузии дистальных по отношению к месту введения катетера участков. Введение конических катетеров чаще приводит к нарушению перфузии дистальных отделов. Катетеры большого диаметра, а также полиэтиленовые катетеры приводят к образованию тромбов значительно чаще, чем тефлоновые.

5. Форма кривой давления, получаемая при мониторном наблюдении за АД, не обязательно отражает истинные значения систолического и диастолического давления. Используемая система может занижать или завышать истинные цифры АД. Уменьшение амплитуды колебаний может отражать занижение систолического давления в результате высокой податливости используемых в мониторной системе трубок, наличии воздуха в трубках или куполе тензодатчика, а также неплотного присоединения купола датчика.

Увеличение амплитуды колебаний, т.е. определяемый на кривой «шумовой» уровень давления приводит к завышению цифр системного АД; причинами артефактов могут быть также «колебания» катетера в артерии или неправильная калибровка монитора. Для оптимизации мониторирования следует использовать систему, в которой легко выявить и удалить пузырьки воздуха; следует свести к минимуму количество соединений в системе; желательно использовать трубки малой длины с незначительной податливостью.

6. После катетеризации следует регулярно проверять перфузию дистальных по отношению к месту введения катетера отделов. Иногда единственным проявлением нарушенной перфузии является боль в месте введения канюли либо дистальнее его. Отсроченное заполнение капилляров, а также побледнение участков кожи вокруг места введения канюли или дистальных отделов служат показанием к удалению катетера. Иногда для улучшения перфузии прибегают к введению лекарственных препаратов или к хирургическим методам.

Видео техники катетеризации лучевой артерии

– Также рекомендуем “Осложнения гемотрансфузии. Виды осложнений при переливания крови.”

Оглавление темы “Первая помощь дыхательной и сердечно-сосудистой системе.”:

- Внутриаортальная баллонная контрапульсация

- Кардиостимуляция. Показания и техника кардиостимуляции

- Электрическая дефибрилляция сердца. Показания и техника дефибрилляции сердца

- Кардиоверсия. Показания и техника кардиоверсии

- Катетеризация артерий. Показания и техника катетеризации артерий

- Осложнения гемотрансфузии. Виды осложнений при переливания крови

- Гипоксемия. Первая помощь при гипоксемии

- Гиперкапния. Первая помощь при гиперкапнии

- Апноэ. Первая помощь при апноэ

- Стридор. Первая помощь при стридоре

Источник

© Автор: Сазыкина Оксана Юрьевна, терапевт, кардиолог, специально для СосудИнфо.ру (об авторах)

Катетеризация вены (центральной или периферической) является манипуляцией, позволяющей обеспечить полноценный венозный доступ к кровеносному руслу у пациентов, требующих длительных или постоянных внутривенных инфузий, а также в целях более быстрого оказания экстренной помощи.

Венозные катетеры бывают центральными и периферическими, соответственно первые используются для пунктирования центральных вен (подключичных, яремных или бедренных) и могут быть установлены только врачом реаниматологом-анестезиологом, а вторые устанавливаются в просвет периферической (локтевой) вены. Последняя манипуляция может быть выполнена не только врачом, но и медсестрой или анестезисткой.

Центральный венозный катетер представляет собой длинную гибкую трубочку (около 10-15 см), которая прочно устанавливается в просвете крупной вены. В данном случае осуществляется особый доступ, потому что центральные вены располагаются довольно глубоко, в отличие от периферических подкожных вен.

Периферический катетер представлен более короткой полой иглой с расположенной внутри тонкой иглой-стилетом, которой и осуществляется прокол кожи и венозной стенки. Впоследствии игла-стилет удаляется, и тонкий катетер остается в просвете периферической вены. Доступ к подкожной вене обычно не сложен, поэтому процедура может быть выполнена медсестрой.

Преимущества и недостатки методики

Несомненным преимуществом катетеризации является осуществление быстрого доступа к кровеносному руслу пациента. Кроме этого, при постановке катетера исключается необходимость ежедневной пункции вены с целью проведения капельных внутривенных вливаний. То есть пациенту достаточно однократно установить катетер вместо того, чтобы каждое утро вновь “колоть” вену.

Также к преимуществам можно отнести достаточную активность и подвижность больного с катетером, так как пациент может двигаться после проведения инфузии, а ограничений к движениям рукой с установленным катетером нет.

Из недостатков можно отметить невозможность длительного присутствия катетера в периферической вене (не более трех суток), а также риск возникновения осложнений (хоть и крайне низкий).

Показания для постановки катетера в вену

Часто в экстренных условиях доступ к сосудистому руслу пациента невозможно осуществить другими методами в силу многих причин (шок, коллапс, низкое АД, спавшиеся вены и др). В таком случае для спасения жизни тяжелого пациента требуется введение медикаментов так, чтобы они попали сразу в кровеносное русло. И здесь на помощь приходит катетеризация центральных вен. Таким образом, основным показанием для постановки катетера в центральную вену является оказание экстренной и неотложной помощи в условиях реанимационного отделения или палаты, где проводится интенсивная терапия пациентам с тяжелыми заболеваниями и расстройствами функций жизнедеятельности.

Иногда может осуществляться катетеризация бедренной вены, например, если врачи проводят сердечно-легочную реанимацию (искусственная вентиляция легких + непрямой массаж сердца), а еще один врач осуществляет венозный доступ, и при этом не мешает своим коллегам манипуляциями на грудной клетке. Также катетеризацию бедренной вены можно попытаться выполнить в машине скорой помощи, когда периферических вен не найти, а введение препаратов требуется в экстренном режиме.

катетеризация центральной вены

Кроме этого, для постановки центрального венозного катетера существуют следующие показания:

- Проведение операции на открытом сердце, с помощью аппарата искусственного кровообращения (АИК).

- Осуществление доступа к кровеносному руслу у тяжелых пациентов, находящихся в условиях реанимации и интенсивной терапии.

- Установка электрокардиостимулятора.

- Введение зонда в сердечные камеры.

- Измерение центрального венозного давления (ЦВД).

- Проведение рентгеноконтрастных исследований сердечно-сосудистой системы.

Установка периферического катетера показана в следующих случаях:

- Раннее начало инфузионной терапии на этапе скорой медицинской помощи. При госпитализации в стационар у пациента с уже установленным катетером продолжается начатое лечение, тем самым экономится время для постановки капельницы.

- Установка катетера пациентам, которым планируются обильные и/или круглосуточные вливания медикаментов и медицинских растворов (физ. раствор, глюкоза, раствор Рингера).

- Внутривенные вливания пациентам хирургического стационара, когда в любой момент может потребоваться операция.

- Использование внутривенного наркоза при малых оперативных вмешательствах.

- Установка катетера роженицам в начале родовой деятельности для того, чтобы в родах не возникало проблем с венозным доступом.

- Необходимость многократного забора венозной крови на исследования.

- Переливания крови, особенно многократные.

- Невозможность питания пациента через рот, и тогда с помощью венозного катетера возможно проведение парентерального питания.

- Внутривенная регидратация при обезвоживании и при электролитных изменениях у пациента.

Противопоказания для проведения катетеризации вен

Установка центрального венозного катетера противопоказана в случае наличия у пациента воспалительных изменений на коже подключичной области, в случае нарушений свертываемости крови или травмы ключицы. В связи с тем, что катетеризация подключичной вены может быть осуществлена как справа, так и слева, то наличие одностороннего процесса не помешает установке катетера на здоровой стороне.

Из противопоказаний для периферического венозного катетера можно отметить наличие у пациента тромбофлебита локтевой вены, но опять же, если возникает необходимость в катетеризации, то можно осуществить манипуляцию на здоровой руке.

Как проводится процедура?

Особой подготовки к катетеризации как центральных, так и периферических вен, не требуется. Единственным условием при начале работы с катетером является полное соблюдение правил асептики и антисептики, в том числе обработка рук персонала, устанавливающего катетер, и тщательная обработка кожи в области, где будет осуществляться пункция вены. Работать с катетером, разумеется, необходимо с помощью стерильного инструментария – набора для катетеризации.

Катетеризация центральных вен

Катетеризация подключичной вены

При катетеризации подключичной вены (при “подключичке”, на сленге анестезиологов), выполняется следующий алгоритм:

катетеризация подключичной вены

Уложить пациента на спину с головой, повернутой в противоположную катетеризации сторону и с лежащей вдоль туловища рукой на стороне катетеризации,

- Провести местную анестезию кожи по типу инфильтрационной (лидокаин, новокаин) снизу от ключицы на границе между ее внутренней и средней третями,

- Длинной иглой, в просвет которой вставлен проводник (интродьюсер) осуществить вкол между первым ребром и ключицей и обеспечить таким образом попадание в подключичную вену – на этом основан метод катетеризации центральных вен по Сельдингеру (введение катетера с помощью проводника),

- Проверить наличие венозной крови в шприце,

- Вывести из вены иглу,

- По проводнику ввести в вену катетер и зафиксировать наружную часть катетера несколькими швами к коже.

Видео: катетеризация подключичной вены – обучающее видео

Катетеризация внутренней яремной вены

катетеризация внутренней яремной вены

Катетеризация внутренней яремной вены несколько отличается по технике:

- Положение пациента и обезболивание то же, что и при катетеризации подключичной вены,

- Врач, находясь у головы пациента, определяет место пункции – треугольник, образованный ножками грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, но на 0.5-1 см кнаружи от грудинного края ключицы,

- Вкол иглы осуществляется под углом 30-40 градусов по направлению к пупку,

- Остальные шаги в проведении манипуляции те же, что и при катетеризации подключичной вены.

Катетеризация бедренной вены

Катетеризация бедренной вены от вышеописанных отличается значительно:

- Пациента укладывают на спину с отведенным кнаружи бедром,

- Зрительно измеряют расстояние между передней подвздошной остью и лонным сочленением (лобковым симфизом),

- Полученную величину делят на три трети,

- Находят границу между внутренней и средней третями,

- Определяют пульсацию бедренной артерии в паховой ямке в полученной точке,

- На 1-2 см ближе к половым органам находится бедренная вена,

- Осуществление венозного доступа проводится с помощью иглы и проводника под углом 30-45 градусов по направлению к пупку.

Видео: катетеризация центральных вен – обучающий фильм

Катетеризация периферической вены

Из периферических вен наиболее предпочтительны в плане пункции латеральная и медиальная вена предплечья, промежуточная локтевая вена, а также вена на тыле кисти.

катетеризация периферической вены

Алгоритм введения катетера в вену на руке сводится к следующему:

- После обработки рук антисептическими растворами выбирается необходимый по размеру катетер. Обычно катетеры маркируются в зависимости от размеров и имеют разную расцветку – фиолетовый цвет у самых коротких катетеров, имеющих малый диаметр, и оранжевый цвет у самых длинных с большим диаметром.

- Пациенту накладывается жгут на плечо выше места катетеризации.

- Пациента просят “поработать” кулаком, сжимая и разжимая пальцы.

- После пальпаторного определения вены осуществляется обработка кожи антисептиком.

- Проводится пункция кожи и вены иглой-стилетом.

- Игла-стилет вытаскивается из вены с одновременным введением канюли катетера в вену.

- Далее к катетеру подсоединяется система для внутривенных инфузий и осуществляется вливание лечебных растворов.

Видео: пункция и катетеризация локтевой вены

Уход за катетером

Для того, чтобы минимизировать риски развития осложнений, за катетером должен осуществляться правильный уход.

Во-первых, периферический катетер должен быть установлен не более, чем на трое суток. То есть, катетер может стоять в вене не более 72-х часов. Если пациенту требуется дополнительное вливание растворов, следует убрать первый катетер и поставить второй, на другой руке или в другую вену. В отличие от периферического, центральный венозный катетер может находиться в вене до двух-трех месяцев, но при условии еженедельной замены катетера на новый.

Во-вторых, заглушка на катетере должна каждые 6-8 часов промываться гепаринизированным раствором. Это необходимо для предотвращения кровяных сгустков в просвете катетера.

В-третьих, любые манипуляции с катетером должны осуществляться согласно правилам асептики и антисептики – персонал должен тщательно обрабатывать руки и работать в перчатках, а место катетеризации должно быть защищено стерильной повязкой.

В-четвертых, для предотвращения случайного обрезания катетера категорически запрещается пользоваться ножницами при работе с катетером, например, для обрезки лейкопластыря, которым повязка фиксируется к коже.

Перечисленные правила при работе с катетером позволяют значительно снизить частоту тромбоэмболических и инфекционных осложнений.

Возможны ли осложнения во время катетеризации вен?

В связи с тем, что катетеризации вен является вмешательством в организм человека, предугадать, как организм отреагирует на это вмешательство, невозможно. Разумеется, у подавляющего большинства пациентов никаких осложнений не возникает, но в крайне редких случаях такое возможно.

Так, при установке центрального катетера редкими осложнениями является повреждение соседних органов – подключичной, сонной или бедренной артерии, плечевого нервного сплетения, перфорация (прободение) плеврального купола с проникновением воздуха в плевральную полость (пневмоторакс), повреждение трахеи или пищевода. К подобного рода осложнениям относится и воздушная эмболия – проникновение в кровеносное русло пузырьков воздуха из окружающей среды. Профилактикой осложнений является технически правильное проведение катетеризации центральных вен.

При установке как центрального, так и периферического катетеров, грозными осложнениями являются тромбоэмболические и инфекционные. В первом случае возможно развитие тромбофлебитов и тромбозов, во втором – системное воспаление вплоть до сепсиса (заражения крови). Профилактикой осложнений является тщательное наблюдение за зоной катетеризации и своевременное удаление катетера при малейших местных или общих изменениях – боли по ходу катетеризированной вены, покраснение и припухлость в месте пункции, повышение температуры тела.

В заключение необходимо отметить, что в большинстве случаев катетеризация вен, особенно периферических, проходит для пациента бесследно, без каких-либо осложнений. А вот лечебное значение катетеризации сложно переоценить, потому что венозный катетер позволяет осуществлять тот объем лечения, который необходим для пациента в каждом отдельном случае.

Рекомендации читателям СосудИнфо дают профессиональные медики с высшим образованием и опытом профильной работы.

На ваш вопрос в форму ниже ответит один из ведущих авторов сайта.

В данный момент на вопросы отвечает: А. Олеся Валерьевна, к.м.н., преподаватель медицинского вуза

Поблагодарить специалиста за помощь или поддержать проект СосудИнфо можно произвольным платежом по ссылке.

Источник