Методы исследования деятельности сердца сосудов

Мировая статистика утверждает, что практически 60% летальных исходов связаны с проблемами сердца и сосудов. Поэтому своевременная диагностика не просто важна, а жизненно необходима. Современной медицинской науке известно несколько методов исследования сердечно-сосудистой системы. В зависимости от вида и течения заболевания и особенностей здоровья конкретного человека есть возможность применить оптимальные из них и максимально точно определить состояние сердца и сосудов. Своевременная и правильная диагностика – кратчайший путь к выздоровлению и спасению жизни. Самая общая классификация предполагает разделение всех подходов к определению различных недугов сердечно-сосудистой системы на объективные и инструментальные.

Объективные методы исследования

Группа объективных методов имеет давнюю историю, хорошо себя зарекомендовала при первичных осмотрах пациентов. Именно таким образом доктор может поставить предварительный диагноз и определить необходимость в дальнейших исследованиях и их конкретных способах.

К применяемым во время первичного осмотра объективным методам относятся следующие:

- Пальпация;

- Перкуссия;

- Аускультация;

- Измерение артериального давления.

Во время пальпации врач таким образом располагает руку на грудной клетке, чтобы пальцы находились в области сердца, а кисть была на ребрах пациента. Именно так есть возможность определить, откуда исходят толчки, какова их сила и высота. Несмотря на кажущуюся простоту, пальпация способствует возможности найти тахикардию, стенозы, разнообразные отклонения в работе сердца.

Перкуссия состоит в постукивании специальным образом сложенными пальцами в области «мотора» человека. Помогает определить местоположения и величину самого сердца и крупных сосудов. Процедура важная, поскольку их неправильное расположение может говорить об опухолях, сдавлениях и многих других проблемах.

Аускультация задействует стетоскоп и требует стопроцентной тишины. С ее помощью прослушиваются тоны, шумы и наличие нарушений в них.

Измерение давления осуществляется с помощью тонометров, обнаруживает наличие гипертонии, которая ведет к различным значительным заболеваниям сердца и сосудов.

Если объективные методы обнаружили какие-либо отклонения, обязательно нужно обследоваться при помощи инструментальных, которые подробно покажут, что за недуги атаковали сердце человека.

Инструментальные методы диагностики

На сегодня разработаны и отлично себя проявляют около десяти способов определения отклонений в работе сердечно-сосудистой системе.

Электрокардиография (ЭКГ) длительное время является одним из самых информативных способов. С его помощью находят аритмии, ишемические болезни, перикардиты, пороки, нарушение кровообращения на отдельных участках.

Разновидностями ЭКГ считаются:

- ЭКГ-картирование;

- Мониторинг по Холтеру;

- Тредмил-тест;

- Велоэргометрия.

Открытие человечеством ультразвука и изобретение аппаратов, позволяющих получать информативную картину всего, что происходит внутри тела человека, оценили и кардиологи. Одним из методов исследования сердца, который основывается именно на ультразвуке, является эхокардиография. Достоверность результата составляет 90%. Есть возможность осмотреть и весь орган, и его отдельные части. При этом на мониторе можно увидеть, как работают сердечные клапаны, каково их общее состояние, правильно ли сокращается миокард, каков объем полостей сердца и в каком состоянии находятся мягкие ткани. Незаменимая процедура для пациентов, перенесших инфаркт.

Ультразвуковые способы исследования сердца

Стресс-ЭХО предполагает двухэтапное исследование. Сначала делают УЗИ, затем присоединяют датчики, дают пациенту нагрузку на беговой дорожке или велотренажере, и определяют особенности работы сердечно-сосудистой системы.

Допплерография необходима для определения движения эритроцитов: их скорости, направления тока, возможности тромбообразования и разрыва сосудов.

Разновидностью этого вида диагностики являются дуплексное и триплексное исследования. При этом есть возможность обнаружить стенозы, атеросклероз, проходимость сосудов.

Рентгенологическая диагностика

Значительную группу диагностических методов составляют рентгенологические. Они включают:

- Ангиокардиографию;

- Ангиография.

При этом в сосуд вводят специальное вещество и вод воздействием рентгеновских лучей оценивают состояние сердечно-сосудистой системы.

Диагностика при помощи радиоизотопов

При этом методе в организм пациента вводится радиоактивный изотоп. Его излучения регистрируют гамма-камерой. Такой способ получил название сцинтиграфия. Результатом является картина, показывающая снабжение сердечной мышцы кровью, отсутствие повреждений, состояние желудочков.

Магнитно-резонансная томография

Очень информативный метод, показывающий, в каком состоянии находится сердце и сосуды, размеры камер, качество работы всего органа и его отдельных частей. МРТ выявляет шумы и места ишемических изменений. Это исследование может проводиться как отдельно, так и в комплексе с другими методиками диагностики.

ЭФИ (электрофизиологическое исследование)

При этом способе диагностики в полость сердца вводят электроды, контролируя их при помощи рентгеноскопии. Практика свидетельствует, то ЭФИ помогает получить отличные результаты при аритмии, когда другие способы не очень информативны. Также это исследование применяют во время контроля за проводимыми лечебными мероприятиями.

Значительно количество методов исследования помогает вовремя диагностировать патологии и недуги. А предписанное профессиональное лечение спасает жизнь.

Источник

Понятие «функциональная диагностика»объединяет различные методы исследования и оценки функций органов и систем организма, которые могут проводиться как в покое (электрокардиография, электроэнцефалография, эхокардиография), так и при нагрузке (велоэргометрия и тредмилл-тест, чрезпищеводная электрокардиостимуляция, дыхательный тест при электроэнцефалографии и другие). Нагрузка подразумевает под собой искусственное создание условий, при которых исследуемый орган или система функционируют в «экстремальных» условиях, позволяющих выявить скрытые патологические изменения. В некоторых ситуациях используют нагрузочные пробы с различными лекарственными средствами, где провоцирующим фактором являются химические вещества. Самый распространенный пример – проба с лекарственными препаратами, расширяющими бронхи, при исследовании функции дыхательной системы. Отдельным классом следует выделить продолжительные по времени исследования (суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру, суточное мониторирование артериального давления и др.).

Основными методами функциональной диагностики в амбулаторной практике являются стандартные исследования функций сердечно-сосудистой системы, одинаково необходимые как для первичной диагностики, так и для дальнейшего отслеживания состояния сердца и сосудов. К этим методам относятся:

- Электрокардиография (ЭКГ);

- Эхокардиография (ЭХО-КГ);

- Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (СМЭКГ);

- Суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Электрокардиография (ЭКГ)

Первичным, самым распространенным и часто назначаемым методом исследования функции сердца является электрокардиография (ЭКГ).

ЭКГ – это запись электрической активности сердца в покое, в данный момент времени, на бумагу или электронный носитель.

ЭКГ является основным методом диагностики патологии сердца в амбулаторно-поликлинической практике и позволяет диагностировать:

- нарушения ритма сердца и внутрисердечной проводимости;

- наличие гипертрофии сердечной мышцы и перегрузки различных отделов сердца, например, при пороках сердца, гипертонической болезни, сердечной недостаточности;

- изменения миокарда при кардиомиопатиях, миокардите, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда.

Следует отметить, что электрокардиография даже в норме отличается вариабельностью, что зависит от возраста, пола, анатомических и конституциональных особенностей человека и других факторов. И именно правильная интерпретация графического отображения деятельности сердца, проводимая врачом функциональной диагностики, анализ зубцов, интервалов ЭКГ, позволяет проводить правильную клиническую оценку и дифференциальную диагностику.

ЭКГ часто используется и при неотложных клинических ситуациях, требующих экстренного лечения:

- жалобах на боли в грудной клетке, под левой лопаткой, боли в левой руке, боли в эпигастральной области;

- ощущении «неправильности» работы сердца (перебои в работе сердца, сердцебиение, ощущение «остановок» сердца);

- внезапно возникшей одышке, ощущении нехватки воздуха;

- эпизодах головокружения, потери сознания, «потемнения» в глазах для исключения кардиальной причины этих жалоб.

ЭКГ включена практически во все терапевтические программы диспансерного наблюдения, предварительные, периодические и профилактические медицинские осмотры.

С ЭКГ начинается обследование всех пациентов, предъявляющих жалобы на повышение артериального давления, имеющих указание в истории жизни (анамнезе) на наличие хронического или перенесенного острого заболевания сердца.

ЭХО-кардиографию (ЭХО-КГ)

При выявлении у пациента в ходе осмотра повышенных цифр артериального давления, расширения границ сердца, шумов при выслушивании сердца, выявлении на ЭКГ патологических изменений, а также, если на рентгенограмме органов грудной клетки видны изменения размера и формы сердца, нетипичное его расположение, или же определяются видоизмененные аорта и легочная артерия, врач назначает ультразвуковое исследование сердца: трансторакальную ЭХО-кардиографию.

ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) это ультразвуковой метод исследования строения и функции сердца. Метод основан на улавливании датчиком отраженных от структур сердца ультразвуковых сигналов и преобразовании их в изображение на экране монитора. При выполнении ЭХО-КГ врач оценивает:

- размеры сердца и его камер, а также давление в них,

- состояние предсердий и желудочков (камер сердца) и клапанов сердца,

- толщину стенок сердца, их структуру и целостность,

- сократительную функцию миокарда (работу сердечной мышцы),

- особенности движения крови внутри сердца через клапаны

- состояние внешней оболочки сердца – перикарда

- состояние легочной артерии и аорты, давление в них.

ЭХО-КГ является основным методом диагностики острых и хронических заболеваний сердца: пороков, воспалительных заболеваний клапанного аппарата сердца и его оболочек (эндокардит, перикардит). При данном исследовании также проводится оценка и уточняется степень гипертрофии миокарда, наличие дисфункции работы сердечной мышцы при ее поражении (инфаркт, миокардит), наличие тромбов в полостях сердца. Врач-кардиолог или терапевт, соотнося данные, полученные при ЭХО-КГ с клинической картиной, решают вопрос о тактике дальнейшего ведения пациента.

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру

В зависимости от характера течения патологического процесса, клиническая картина в текущий момент времени может не давать четких критериев для установки клинического диагноза. В этом случае врач назначает диагностические исследования, проводимые в более широком временном диапазоне, в режиме повседневной деятельности пациента, позволяющие не только провести мониторинг деятельности сердечно сосудистой системы, но и выявить те триггерные факторы, которые приводят к патологическим сдвигам. К данной группе исследований, применяемых в амбулаторной практике, относятся суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (СМЭКГ по Холтеру) и суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

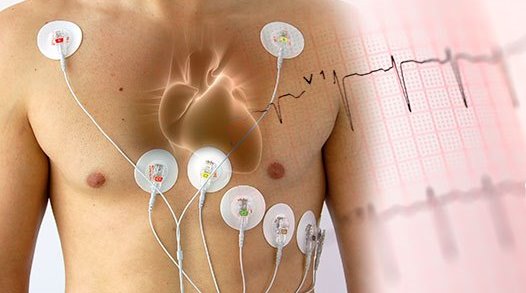

Система суточного мониторирования ЭКГ состоит из регистратора ЭКГ (который пациент обычно носит на поясе в предлагающемся футляре) и системы электродов (проводов), присоединяющихся к телу пациента. По окончании исследования врач переносит ЭКГ данные в компьютерную программу, и после выполнения цифрового анализа, интерпретирует результаты и составляет врачебное заключение.

Показаниями для проведения суточного мониторирования ЭКГ являются:

- подозрение на нарушение сердечного ритма и проводимости;

- подозрение на ишемическую болезнь сердца;

- оценка правильности работы искусственного водителя ритма (кардиостимулятора);

- обмороки, приступы головокружения и внезапной слабости в анамнезе.

Для проведения исследования важна правильная подготовка кожи к постановке электродов: волосы в местах присоединения проводов сбриваются, кожа обезжиривается. Пациенту желательно надеть свободную удобную одежду на время обследования. Водные процедуры (принятие ванны, душа) на время СМЭКГ исключаются.

Во время исследования пациент ведет обычный образ жизни (работает, занимается спортом, гуляет), записывая все возникающие в процессе мониторинга жалобы в специальный дневник. Кроме того, в дневнике указывается возможный прием лекарств, смена видов физической активности.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

Помимо суточного мониторирования ЭКГ в амбулаторной практике часто используется суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Этот вид исследования первично назначается пациентам, у которых были выявлены повышенные цифры артериального давления (самостоятельно пациентом или на приеме у врача). Исследование позволяет исключить феномен «белого халата», когда повышение давления происходит только во время приема врача. При СМАД уточняется:

- степень повышения артериального давления в течение суток;

- преимущественное время повышения артериального давления в течение суток;

- скорость утреннего повышения артериального давления;

- зависимость гипертонии от физической активности пациента.

Все эти факторы влияют на прогноз риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациента с гипертонией (инфаркт миокарда, инсульт и др.).

Пациентам, с уже установленным диагнозом и принимающим лекарственные препараты, суточное мониторирование АД назначается для оценки эффективности проводимой терапии.

Исследование проводится в течение 24 часов. Пациенту на руку одевают манжету, сравнимую с манжетой стандартного тонометра, к которой присоединяется регистратор (принцип тот же, что и при мониторировании ЭКГ). Один раз в 15 минут в дневное время и один раз в 30 минут в ночные часы аппарат надувает манжету, проводит измерение артериального давления пациенту и записывает данные на электронный носитель внутри прибора. Пациент так же, как и при мониторировании ЭКГ, ведет дневник жалоб, приема медикаментов и физической активности. По истечении 24 часов врач переносит данные исследования в компьютер, интерпретирует результаты и выдает заключение.

Часто суточное мониторирование ЭКГ и АД проводят одновременно. Существуют современные приборы бифункционального мониторирования ЭКГ и АД, позволяющие вести одновременную запись АД и ЭКГ на один аппарат. В практическом смысле это оправдано тем, что чаще всего у пациентов нарушения деятельности сердца совпадают по времени с патологией артериального давления (например, ишемические приступы на фоне повышения АД).

Исследование СМАД не требует специфической подготовки. Для удобства пациенту рекомендуется приходить на исследование в свободной одежде. Во время мониторирования пациент ведет привычный для себя образ жизни.

В заключении следует отметить, что приведенные методы функциональных исследований являются рутинными, используемыми в амбулаторной практике для первичной диагностики патологии сердечно сосудистой системы. Дальнейшее ведение пациента определяется индивидуально, в соответствии с характером выявленных нарушений.

Консультации и приемы в клинике “Семейный доктор” проводятся по предварительной записи. Мы работаем в выходные и праздничные дни. Запись на прием по телефону контакт-центра +7 (495) 775 75 66, через форму on-line записи и в регистратуре клиники.

Информацию для Вас подготовила:

Конюхова Мария Юрьевна, терапевт, врач функциональной диагностики. Ведет прием в корпусе клиники на Бауманской.

Источник

Инструментальные методы исследования сердца.

Эхокардиография – это метод исследования сердца и крупных кровеносных сосудов путем направленной подачи ультразвуковых импульсов и регистрации отраженных сигналов. Получаемое изображение сердечных структур называется эхокардиографией и изображается на экране или записывается на ленту. Эхокардиограмма может быть момодимонсиональной (М-скен) или бидимонсиональиой (мультискеи).

В настоящий момент открыты широкие возможности для использования эхокардиографии при диагностике врожденных сердечных мальформаций. В настоящее время с помощью эхокардиографического метода исследования можно диагностировать очень сложные врожденные сердечные мальформаций, уточнению диагноза которых раньше позволяла только катетеризация сердца.

Возможности эхографии простираются как до точного анатомического определения отдельных сердечных структур, так и до измерения толщины мускулатуры и величины полостей сердца. Особенно велики возможности эхографии при определении насосной функции сердца. Эхографическое исследование неинвазивно, поэтому его можно повторять много раз и таким образом следить за результатами оперативного лечения.

Катетеризация сердца – наиболее информативный метод для определения вида и тяжести врожденных сердечно-сосудистых аномалий. Путем зондирования отдельных полостей сердца рснтгеиоконтрастным катетером определяется наличие патологических коммуникаций, исследуется кислородное насыщение и измеряется интракардиальное давление. Полученные данные дают очень ценную информацию о степени гемодинамического нарушения и о необходимости хирургической коррекции.

Наиболее подходящим детским контингентом катетеризации сердца являются дети старше 3 лет, но это исследование успешно проводится и хорошо переносится и детьми грудного возраста и даже в периоде новорожденности. При современных условиях работы и при достаточном опыте сердечная катетеризация является безопасной манипуляцией. Фатальные осложнения наблюдаются не более чем 1:1000, преимущественно у очень тяжелых больных и при неправильном определении показаний.

Катетеризация правого сердца проводится с помощью венепункции бедренной вены. В детском возрасте предпочитают этот доступ, так как бедренные вены шире, чем вены рук, путь прямее и возможность проникновения катетера и в левую половину сердца больше.

Катетеризация левого сердца производится несколькими методами: транссептально – введением катетера из правого в левое предсердие, с помощью пункции межпредсердной перегородки, ретроградно через бедренную артерию (метод Сельдингера) или с помощью пункции левого желудочка.

Ангиокардиография выполняется в любом медицинском центре и состоит в получении серийных снимков сердца после введения контрастной материи (70-75% трийодистый препарат по 1 1/2 мл/кг массы) в выбранные по ходу катетеризации сердца места. Сериограммы получают в естественном формате в одной или в двух проекциях или с помощью кинокамеры (до 80 снимков в секунду).

Ангиокардиография дает для хирурга весьма подробно необходимые анатомические данные. Опасность ангиографии незначительна при правильном подборе больных, при отсутствии сверхчувствительности и при использовании подходящей контрастной материи. Кинеангиографию используют в тех случаях, когда необходимо определить контрактильность желудочков.

При аксиальной ангиографии (по Баргерону) рентгеновская трубка устанавливается под различными углами и луч направляется перпендикулярно к изучаемому объекту. Это обеспечивает наиболее легальное и точное изображение отдельных сердечных структур.

– Вернуться в оглавление раздела “Кардиология.”

Оглавление темы “Виды острой сердечной недостаточности.”:

1. Острая правожелудочковая недостаточность. Патогенез острой правожелудочковой недостаточности.

2. Острая левожелудочковая недостаточность. Кардиальная астма.

3. Клиническая картина кардиальной астмы. Диагностика кардиальной астмы.

4. Дифференциальная диагностика кардиальной астмы. Отек легких.

5. Патогенез отека легких. Механизмы отека легких.

Источник