Микрохирургические операции на сосудах

Микрохирургия кровеносных сосудов. Микрохирургическая сосудистая техника

Микрохирургия представляет собой новое направление хирургии, которое характеризуется использованием систем оптического увеличения, специального инструментария и шовного материала, применяемого для опсрацнй на структурах весьма малого размера, например на сосудах диаметром менее 2 мм. Благодаря использованию микрохирургической техники значительно расширились возможности реконструктивной хирургии артерий и вен малого диаметра, лимфатических сосудов и нервов, появилась возможность выполнять реплантацию пальцев и кисти при их травматической ампутации. До появления метода микрохирургии такие операции были крайне трудны и даже невозможны.

В Советском Союзе отделение микрохирургии сосудов было создано во Всесоюзном научном центре хирургии (в то время Всесоюзном научно-исследовательском институте клинической и экспериментальной хирургии) по нашей инициативе. Основное направление отделения — реплантация пальцев и кисти средствами микрохирургии. В течение 2 последних лет в стране открылось еще несколько новых центров микрохирургии.

Операционный микроскоп обеспечивает одновременное видение операционного поля дли двух или трех хирургов, снабжен трансфокатором, фотографической и телевизионной камерами. Микрохирургические инструменты нежные, высокоточные; рабочие бранит их выполнены под микроскопом. Особо важными инструментами дли микрохирургических операций являются специальные ножницы, микроскальпель-копьс, прецизионные пинцеты для завязывания нитей, специальные иглодержатели, клипсы для пережатия сосудов малого диаметра и пинцеты для электро-коагуляции. Шовный материал для операций на сосудах малого диаметра имеет толщину 20—25 мкм.

Непременным элементом работы каждого хирурга, занимающегося микрохирургией, является эксперимент. Экспериментальная работа в микрохирургии имеет целью не только отработку и совершенствование технических навыков хирурга, испытание существующих инструментов. создание и отработку новых инструментов, но и создание с помощью микрохирургии принципиально новых биологических моделей на мелких лабораторных животных. Например, во Всесоюзном научном центре хирургии средствами микрохирургии выполнено более 500 экспериментов на нелинейных и линейных крысах: на них производились опыты но наложению швов на брюшную аорту, каудальную вену, по пересадке почки. В настоящее время имеются одно-, трех- и четырехпочечная модели пересадки почки у крыс. Успешно проведен сложный эксперимент с применением микрохирургии на обезьянах — пересадка пальца со стоны на кисть с хорошими отдаленными результатами, открывшие путь, для успешного применения этой операции в клинике.

Одной из областей применения микрохирургической техники в клинике стало выполнение микрососудистых анастомозов на артериях голени у больных с окклюзнонными заболеваниями сосудов нижних конечностей. Малый диаметр этих артерий (1,5—2 мм) делает крайне трудным выполнение сосудистого анастомоза без оптического увеличения.

Применение микрохирургической техники позволяет накладывать анастомоз между трансплантатом (аутовеиой) и артериями голени весьма точно, прецизионно и тем самым обеспечивать его проходимость и наилучшую функцию. Как уже указывалось, микрохирургия сделала возможной реплантацию пальцев и кисти.

Реплантация пальцев и кисти, отторгнутых в результате травмы, выполняется пока в немногих микрохирургических центрах мира из-за сложности и длительности этой многочасовой операции. Для развития этого направления хирургии особенно важное значение приобретают вопросы создания специализированных высокооснашенных отделений, а также пропаганда соответствующих знаний как среди медицинских работников, так и среди населения. Операция реплантации пальца (кисти) может быть разделена на три этана: 1) предварительный (организационные основы); 2) саму операцию реплантации; 3) послеолерационный период (реабилитация).

Особо важное значение имеет быстрое обеспечение «холодовой ишемии», предшествующей реплантации, т. е. помещение ампутированного пальца или сегмента конечности в изотонический раствор хлорида натрия температуры 4°С. Следующий этап — первичная обработка раны и будущего трансплантата с обязательной маркировкой клипсами артерий, вен и нервов. Непосредственно сама операция реплантации пальца (кисти) может быть разделена на: 1) травматологический этап (обработка и укорочение костей, остеосинтез, шов сухожилий разгибателей и сгибателей); 2) сосудистый этан (шов артерии пальца и двух вен); 3) шов нервов и кожную пластику. В послеоперационном периоде после восстановления в реплантированном пальце кровообращения больному вводят растворы рсополиглюкнна, гепарина, а позднее антикоагуляиты непрямого действия. Назначают строгий постельный режим не менее чем на 10 дней после операции. Используется гипербарическая оксигенация.

Опыт отделения микрохирургии Всесоюзного научного центра хирургии на I мая 1980 г. составил 228 операций реплантации пальцев у 156 больных и 13 реплантаций кисти. Прижили после реплантации 135 пальцев и 7 кистей. Принятое до сих лор деление на полную и неполную (сохранение кожного лоскута) ампутации утратило категоричность, так как палец с полным перерывом артериального кровообращения, хотя бы и с сохраненным кожным мостиком, является полностью нежизнеспособным. Факт перерыва магистрального кровотока достоверно доказывается методом ультразвуковой флоуметрии.

– Также рекомендуем “Ампутации в микрохирургии. Тактика микрохирурга при ампутации”

Оглавление темы “Артериальная недостаточность. Микрохирургия”:

1. Диагностика непроходимости артерий конечности. Лечение окклюзий артерии

2. Консервативная терапия острой артериальной непроходимости. Неоперативное лечение тромбоза

3. Хирургическое лечение острой артериальной непроходимости. Противопоказания к операции на артериях

4. Эмболия легочной артерии. Клиника и лечение эмболии легочной артерии

5. Тромбоз мезентериальных сосудов. Эмболия мезентериальных сосудов

6. Реконструктивные операции на сосудах. Методы реконструктивных операций на артериях

7. Микрохирургия кровеносных сосудов. Микрохирургическая сосудистая техника

8. Ампутации в микрохирургии. Тактика микрохирурга при ампутации

9. Анатомия и физиология вен. Исследование вен и лимфатических сосудов

10. Варикозное расширение вен. Причины варикозной болезни вен нижних конечностей

Источник

Реконструктивные операции на сосудах. Методы реконструктивных операций на артериях

История реконструктивной хирургии окклюзионных поражений артерий сравнительно невелика. В 1947 г. португальский хирург Дос Сантос сообщил о первой выполненной им эндартерэктомии из бедренной артерии. В настоящее время оперативные вмешательства при облитерируютих заболеваниях артериальных стволов получили распространение почти во всех странах мира. Операции на сосудах отличаются определенным своеобразием и специфичностью. Для их выполнения требуются специальные инструменты и различного размера атравматические иглы. Шовным материалом является пластмассовая нить, составляющая одно целое с иглой.

Для восстановления магистрального кровотока при окклюзионных поражениях артерий используют в основном три вида реконструкций:

1) эндартерэктомию — удаление организованного тромба или атероскле-ротической бляшки вместе с патологически измененной ннтнмой сосуда;

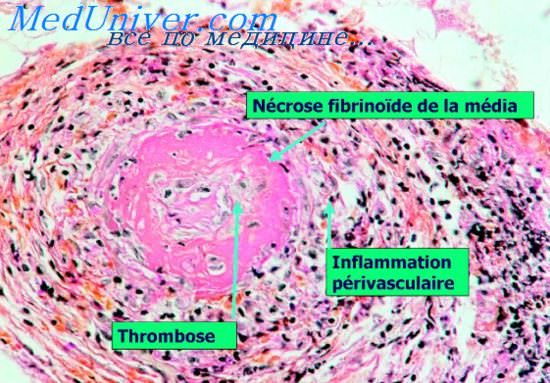

2) протезирование — резекцию окклюзированного сосуда и замещение его тем или иным трансплантатом; 3) шунтирование — восстановление магистрального кровотока с помощью трансплантата в обход пораженного сосуда. Выбор реконструктивной операции при окклюзионных поражениях сосудов зависит от многих факторов. Основными из них являются: локализация и распространенность закупорки, травматичность и длительность операции, общее состояние больного, а также опыт оперирующего хирурга в выполнении того или иного вмешательства. При выборе операции обязательно учитывают этиологию окклюзионного заболевания. Так, при эндартериите (артериите) методом выбора всегда является протезирование или шунтирование, так как результаты эндартерэктомии при этой форме патологии весьма неблагоприятны.

В биологическом отношении наиболее приемлема эидартерэктомия, ибо при таком типе реконструкции сохраняются естественные артериальные магистрали и используется только аутогенная ткань. Эта операция наиболее оправдана при сегментарных стенозах и сравнительно небольших по протяжению (5—10 см) окклюзиях артерий. Существует «открытый» метод эндартерэктомии, при котором операцию производят на глаз, для чего рассекают иа всем протяжении стенку сосуда над пораженным его отделом. Большее распространение получила «полузакрытая» эидартерэктомия, которая проводится из нескольких продольных или поперечных разрезов реконструируемого сосуда. В этих случаях для удаления патологически измененной интимы применяют различные инструменты и приспособления: лопаточки, кольца, петли, специальные баллонные катетеры. Некоторые хирурги с целью уменьшения травматизации стенки артерии используют для эндартерэктомии поток углекислого газа под давлением, который подастся через специальный инструмент между средней и внутренней оболочками сосуда, тем самым разделяя их.

Во Всесоюзном научном центре хирургии разработан и впервые применен в клинической практике метод ультразвуковой эндартерэктомии. Сущность метода заключается в том, что эндартерэктомию производят с помощью специальных волноводов с рабочей частью в виде колец или лопаточек, на которые подаются ультразвуковые колебания, значительно облегчающие удаление патологически измененной интимы. Наиболее радикальным является эверсионный вариант эндартерэктомни, при котором всю измененную интиму под контролем зрения удаляют при выворачивании резецированного сосуда (рис. 1С7).

Наиболее травматичной при распространенных окклюзиях, а в техническом отношении наиболее простой операцией считается шунтирование. Проксимальный и дистальиый анастомозы используемого для шунтирования трансплантата накладывают с артериальной магистралью конец в бок. Принципиально важное значение имеет тот факт, что при этой операции сохраняется кровоток в системе коллатералей пораженных сосудов, в обход которых накладывают шунт.

Операция протезирования по сравнению с эндартерэктомией и шунтированием получила более ограниченное распространение. Это вмешательство наиболее оправдано при небольших по протяжению (5—7 см) закупорках сосудов на почве эндартериита (артериита) или при гипоплазии окклюзированных сосудов. При операциях шунтирования н протезирования в настоящее время в качестве трансплантатов используют в основном синтетические протезы или аутовены. Сосудистые протезы из полимеров вполне себя оправдывают при пластике артериальных стволов диаметром более 7—8 мм (аорта, подвздошные артерии, плечеголов-ной ствол, сонные и подключичные артерии). За рубежом, в частности в США, чаще используют вязаные дакроновые трансплантаты, в СССР-отечественные тканые или плетеные протезы из лавсана или фторлон-лавсана. Основные требования к протезам заключаются в следующем: материал пластмассы по отношению к тканям организма должен быть интактным, стенки протеза должны быть достаточно пористыми, а протез — гофрированным, эластичным и неперегибающимся.

Кроме лавсановых протезов, во Всесоюзном научном центре хирургии используются и другие виды оригинальных отечественных синтетических трансплантатов, в частности полубиологические. Преимущество таких комбинированных протезов заключается в том, что после имплантации пропитывающий стенку крупнопористого трансплантата коллаген рассасывается. По мере его рассасывания окружающие ткани быстро прорастают протез через освобождающиеся поры. Это обеспечивает сравнительно высокую скорость образования неоинтимы трансплантата.

Синтетические протезы непригодны для замещения сосудов диаметром менее 6—7 мм. В этих случаях, как правило, быстро наступает тромбоз. Лучшим пластическим материалом в подобной ситуации является аутовена — большая подкожная вена бедра. Применяемые для протезирования артерий конечностей отдельными хирургами лнофилизированные артерии, взятые у трупа, себя не оправдали, а использование специально обработанных с целью ликвидации антигенных свойств ксенотрансплантатов (гетероартернн) еще не вышло за рамки клинического эксперимента и не может быть рекомендовано для широкого использования.

– Также рекомендуем “Микрохирургия кровеносных сосудов. Микрохирургическая сосудистая техника”

Оглавление темы “Артериальная недостаточность. Микрохирургия”:

1. Диагностика непроходимости артерий конечности. Лечение окклюзий артерии

2. Консервативная терапия острой артериальной непроходимости. Неоперативное лечение тромбоза

3. Хирургическое лечение острой артериальной непроходимости. Противопоказания к операции на артериях

4. Эмболия легочной артерии. Клиника и лечение эмболии легочной артерии

5. Тромбоз мезентериальных сосудов. Эмболия мезентериальных сосудов

6. Реконструктивные операции на сосудах. Методы реконструктивных операций на артериях

7. Микрохирургия кровеносных сосудов. Микрохирургическая сосудистая техника

8. Ампутации в микрохирургии. Тактика микрохирурга при ампутации

9. Анатомия и физиология вен. Исследование вен и лимфатических сосудов

10. Варикозное расширение вен. Причины варикозной болезни вен нижних конечностей

Источник

Микрохирургическая техника при операциях на лимфатических сосудах и узлах. Микрохирургия нервов.

Микрохирургическая техника при операциях на лимфатических сосудах и узлах. В последние годы объектом оперативных вмешательств, производимых с использованием микрохирургической техники, все чаще является лимфатическая система. Реконструктивные операции на лимфатической системе находят широкое применение при повреждениях грудного протока, реплантации конечности, пересадке органов, лечении лимфостаза.

Все известные в настоящее время реконструктивные операции на лимфатических путях, разработанные с целью восстановить отток лимфы, могут быть разделены на три группы: соединение между собой коллекторных лимфатических сосудов; формирование прямых искусственных лимфо-венозных анастомозов; создание анастомозов между лимфатическими узлами. Выполнение операций на лимфатических сосудах представляет определенные трудности. Это обусловлено тем, что эти сосуды имеют рчень тонкую стенку и небольшой (иногда 1—2 мм не более) диаметр просвета. Однако низкое содержание коагулирующих белков в периферической лимфе, уменьшающее вероятность свертывания лимфы внутри сосуда, значительные потенциальные регенераторные возможности повышают эффективность оперативных вмешательств.

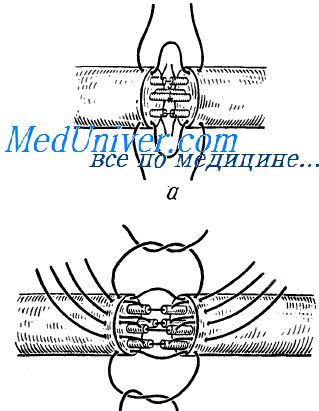

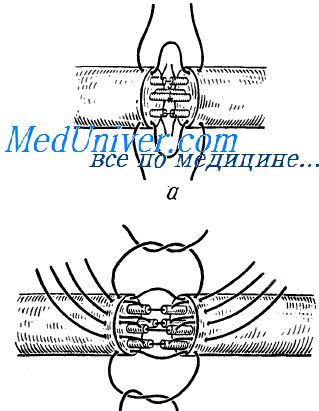

Соединение лимфатических сосудов «конец в конец» осуществляет либо с помощью протеза, либо (путем наложения сосудистого шва пo описанной ранее методике. Лимфо-венозные анастомозы формируют либо путем соединения лимфатического сосуда с веной по Методу «конец в конец», «конец в бок», либо лимфатический узел соединяют с веной. При наложении лимфо-венозного анастомоза по типу «конец в конец» в выделенные из окружающих тканей: участки сосудов вводят катетер. Наружу катетер выводят через стенку вены). Концы сосудов соединяют ручным сосудистым швом, после чего катетер удаляют.

Для наложения лимфо-венозного анастомоза «конец в бок» периферический конец вены перевязывают, ее стенку рассекают и также на катетере конец лимфатического сосуда соединяют с боковой стенкой вены.

Удовлетворительные результаты получены при формировании лимфо-венозных анастомозов путем соединения лимфатического узла с веной. Для наложения такого соустья выделяют близлежащую к лимфатическому узлу вену, пересекают ее. Лимфатический узел рассекают поперечно, избегая повреждения приносящих и выносящих лимфатических сосудов. Циркулярным непрерывным или узловым швами сшивают капсулу лимфатического узла с концом вены или с отверстием на боковой стенке вены.

Микрохирургическая техника при соединении периферических нервов.

В результате использования микрохирургической техники появилось новое направление — микронейрохи рургия. Применение микрохирургических методов при операциях на нервах облегчает дифференцировку нормальных и патологических тканей, позволяет улучшить качество наложения эпиневральных швов, соединять мелкие ветви нерва и др. (М. Д. Кирпатовский и соавт.. 1978).

Для соединения пересеченных концов нерва обычно накладывают эпиневральный шов. Однако после сшивания нерва таким швом нельзя быть уверенным в правильное, продольной ориентации нервных пучков, так как они могут отклониться от прямого направления уже после операции. В связи с этим чаще применяют комбинацию эпиневрального шва с периневральным. которая дает возможность сопоставить, соединить и зафиксировать нервные пучки. Операцию начинают с наложения двух направляющих эпиневральных швов. Затем накладывают отдельные швы на пери неврий.

Применяют две методики соединения нервных пучков. При 1-й из них наложенные на периневрий швы за вязывают, сближая культи нервных пучков. Суть 2-й методики состоит в том, что концы нитей, прошивающих периневрий, не завязывают, а в стороне от шва нерва через эпиневрий выводят наружу. Такие швы удаляют через 1 нед. Цель их наложения — сопоставление концов отдельных пучков и обеспечение их правильной продольной ориентации.

Операцию заканчивают наложением эпиневральных швов по окружности соединяемых концов нерва.

Микрохирургическая техника нашла широкое применение при реплантации пальцев и кисти, в оториноларингологии, урологии. Методы микрохирургии все чаще используют при операциях на желчевыводящих путях, жеелудке, а также при пересадке органов и тканей.

– Вернуться в оглавление раздела “Неотложная хирургия.”

Оглавление темы “Сосудистый шов. Соединение сухожилий и нервов.”:

1. Ушивание раны почки. Ушивание ран лоханки. Шов мочеточника.

2. Способ Эммети и Ван Гуна. Мочеточниковые анастомозы. Шов мочевого пузыря. Сосудистый шов.

3. Основные этапы наложения сосудистого шва. Краевые сосудистые швы. Шов Карреля.

4. Шов Полянцева. Шов Морозовой. Шов Сапожникова. Шов Бриана и Жабулея. Шов Дорранса. Шов Соловьева.

5. Шов Кривчикова. Шов Блелока. Протезные способы соединения сосудов. Способ Донецкого.

6. Способ Головко. Способы наложения швов на разнокалиберные сосуды. Швы сухожилий.

7. Классификация сухожильных швов. Основные виды сухожильных швов.

8. Швы нервов. Техника наложения первичного шва нерва.

9. Микрохирургия. Общие принципы микрохирургической техники.

10. Микрохирургическая техника при операциях на лимфатических сосудах и узлах. Микрохирургия нервов.

Источник