Мышечные волокна в стенках сосудов

Артерии

Артерии бывают трех типов: эластического, мышечного и смешанного (или мышечно-эластического). Классификация основывается на соотношении количества мышечных клеток и эластических волокон в средней оболочке артерий.

Артерии эластического типа

Артерии эластического типа характеризуются выраженным развитием в их средней оболочке эластических структур.

К этим артериям относятся аорта и легочная артерия, в которых кровь протекает под высоким давлением и с большой скоростью. В эти сосуды кровь поступает непосредственно из сердца. Артерии крупного калибра выполняют главным образом транспортную функцию. Наличие большого количества эластических элементов (волокон, мембран) позволяет этим сосудам растягиваться при систоле сердца и возвращаться в исходное положение во время диастолы. В качестве примера сосуда эластического типа рассматривается аорта – самая крупная артерия организма.

Внутренняя оболочка аорты включает эндотелий, подэндотелиальный слой и сплетение эластических волокон (в качестве внутренней эластической мембраны). С возрастом толщина интимы увеличивается.

Эндотелий аорты человека состоит из плоских эндотелиоцитов, расположенных на базальной мембране.

Подэндотелиальный слой состоит из рыхлой тонкофибриллярной соединительной ткани, богатой клетками звездчатой формы. Эти клетки, как консоли, поддерживают эндотелий. В подэндотелиальном слое встречаются отдельные продольно направленные гладкие миоциты.

Густое сплетение эластических волокон соответствует внутренней эластической мембране.

Внутренняя оболочка аорты в месте отхождения от сердца образует три карманоподобные створки – т.н. “полулунные клапаны” – единственные клапаны в артериях. Эти образования чаще называют в единственном числе – аортальный клапан.

Средняя оболочка аорты образует основную часть ее стенки, состоит из нескольких десятков эластических окончатых мембран, которые имеют вид цилиндров, вставленных друг в друга. Они связаны между собой эластическими волокнами и образуют единый эластический каркас вместе с эластическими элементами других оболочек.

Между мембранами средней оболочки аорты залегают гладкие мышечные клетки, косо расположенные по отношению к мембранам, а также фибробласты.

Окончатые эластические мембраны, эластические и коллагеновые волокна и гладкие миоциты погружены в аморфное вещество, богатое гликозаминогликанами (ГАГ). Такое строение средней оболочки делает аорту высокоэластичной и смягчает толчки крови, выбрасываемой в сосуд во время сокращения сердца, а также обеспечивает поддержание тонуса сосудистой стенки во время диастолы.

Наружная оболочка аорты относительно тонкая, не содержит наружной эластической мембраны. Построена из рыхлой волокнистой соединительной ткани с большим количеством толстых эластических и коллагеновых волокон, имеющих главным образом продольное направление. Наружная оболочка предохраняет сосуд от перерастяжения и разрывов.

Артерии мышечного типа

К артериям мышечного типа относятся преимущественно сосуды среднего и мелкого калибра, т.е. большинство артерий организма.

В стенках этих артерий имеется относительно большое количество гладких мышечных клеток, что обеспечивает дополнительную нагнетающую силу их и регулирует приток крови к органам.

В состав внутренней оболочки входят эндотелий с базальной мембраной, подэндотелиальный слой и внутренняя эластическая мембрана. Эндотелиальные клетки, расположенные на базальной мембране, вытянуты вдоль продольной оси сосуда. Подэндотелиальный слой состоит из тонких эластических и коллагеновых волокон, преимущественно продольно направленных, а также малоспециализированных соединительнотканных клеток. Кнаружи от подэндотелиального слоя расположена тесно связанная с ним внутренняя эластическая мембрана. В мелких артериях она очень тонкая, а в крупных артериях мышечного типа эластическая мембрана четко выражена.

Средняя оболочка артерий – наиболее толстая, содержит гладкие мышечные клетки, расположенные по пологой спирали (т.е. косоциркулярно). Между гладкими миоцитами находятся в соединительнотканные клетки и волокна. Коллагеновые волокна образуют опорный каркас для гладких миоцитов. В артериях обнаружен коллаген I, II, IV, V типов.

Эластические волокна стенки артерии на границе с наружной и внутренней оболочками сливаются с эластическими мембранами. Таким образом, создается единый эластический каркас, который, с одной стороны, придает сосуду эластичность при растяжении, а с другой – упругость при сдавлении. Эластический каркас препятствует спадению артерий, что обусловливает их постоянное зияние и непрерывность в них тока крови.

Наружная оболочка включает в себя наружную эластическую мембрану и прослойку рыхлой волокнистой соединительной ткани. Наружная эластическая мембрана состоит из продольных, густо переплетающихся эластических волокон, которые иногда приобретают вид эластической пластинки. Обычно наружная эластическая мембрана бывает тоньше внутренней эластической мембраны и не у всех артерий достаточно хорошо выражена.

По мере уменьшения диаметра артерий и их приближения к артериолам все оболочки артерий истончаются. Во внутренней оболочке резко уменьшается толщина подэндотелиального слоя и внутренней эластической мембраны. Количество мышечных клеток и эластических волокон в средней оболочке также постепенно убывает. В наружной оболочке уменьшается количество эластических волокон, исчезает наружная эластическая мембрана.

Артерии мышечно-эластического типа

По строению и функциональным особенностям артерии смешанного типа занимают промежуточное положение между сосудами мышечного и эластического типов и обладают признаками и тех и других.

Вены

Сосуды, по которым кровь возвращается к сердцу, называются венами.

По общему плану строения своей стенки вены сходны с артериями. Давление в венах низкое, кровь движется медленно, поэтому вены характеризуются большим просветом, тонкой, легко спадающейся стенкой со слабым развитием эластических элементов. Во многих венах имеются клапаны, являющиеся производными внутренней оболочки. Не содержат клапанов вены головного мозга и его оболочек, вены внутренних органов, подчревные, подвздошные, полые и безымянные вены.

Особенности строения стенки вен:

- слабое развитие внутренней эластической мембраны, которая часто распадается на сеть волокон;

- слабое развитие циркулярного мышечного слоя; более частое продольное расположение гладких миоцитов;

- меньшая толщина стенки по сравнению со стенкой соответствующей артерии, более высокое содержание коллагеновых волокон;

- неотчетливое разграничение отдельных оболочек;

- более сильное развитие адвентиции и более слабое – интимы и средней оболочки (по сравнению с артериями);

- наличие клапанов.

Классификация вен

По степени развития мышечных элементов в стенках вен они могут быть разделены на две группы: вены безмышечного (волокнистого) типа и вены мышечного типа. Вены мышечного типа в свою очередь подразделяются на вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов.

Вены волокнистого типа (безмышечные) – располагаются в органах и их участках, имеющих плотные стенки, с которыми они прочно срастаются своей наружной оболочкой. К венам этого типа относят безмышечные вены мозговых оболочек, вены сетчатки глаза, вены костей, селезенки и плаценты. Вены мозговых оболочек и сетчатки глаза податливы при изменении кровяного давления, могут сильно растягиваться, но скопившаяся в них кровь сравнительно легко под действием собственной силы тяжести оттекает в более крупные венозные стволы. Вены костей, селезенки и плаценты также пассивны в продвижении по ним крови. Это объясняется тем, что все они плотно сращены с плотными элементами соответствующих органов и не спадаются, поэтому отток крови по ним совершается легко.

Стенка безмышечных вен представлена эндотелием, окруженным слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани, срастающейся с окружающими тканями. Гладкомышечные клетки отсутствуют.

Вены мышечного типа характеризуются наличием в их оболочках гладких мышечных клеток, количество и расположение которых в стенке вены обусловлены гемодинамическими факторами.

Различают вены со слабым, средним и сильным развитием мышечных элементов.

Вены со слабым развитием мышечных элементов – это мелкие и средние вены верхней части тела, по которым кровь движется пассивно, под действием силы тяжести.

Вены мелкого и среднего калибра со слабым развитием мышечных элементов имеют плохо выраженный подэндотелиальный слой, а в средней оболочке содержится небольшое количество мышечных клеток. В некоторых мелких венах, например в венах пищеварительного тракта, гладкие мышечные клетки в средней оболочке образуют отдельные “пояски”, располагающиеся далеко друг от друга. Благодаря такому строению вены могут сильно расширяться и выполнять депонирующую функцию. В наружной оболочке мелких вен встречаются единичные продольно направленные гладкие мышечные клетки.

Среди вен крупного калибра, в которых слабо развиты мышечные элементы, наиболее типична верхняя полая вена, в средней оболочке стенки которой отмечается небольшое количество гладких мышечных клеток. Это обусловлено отчасти прямохождением человека, в силу чего кровь по этой вене стекает к сердцу благодаря собственной тяжести, а также дыхательным движениям грудной клетки. В начале диастолы в предсердиях появляется даже небольшое отрицательное кровяное давление, которое как бы подсасывает кровь из полых вен.

Вены со средним развитием мышечных элементов характеризуются наличием единичных продольно ориентированных гладкомышечных клеток в интиме и адвентиции и пучков циркулярно расположенных гладких миоцитов, разделенных прослойками соединительной ткани – в средней оболочке. Внутренняя и наружная эластические мембраны отсутствуют. Коллагеновые и эластические волокна наружной оболочки направлены преимущественно продольно. Кроме того, в наружной оболочке встречаются отдельные гладкие мышечные клетки и небольшие пучки их, которые также расположены продольно.

К венам с сильным развитием мышечных элементов относятся крупные вены нижней половины туловища и ног. Для них характерно развитие пучков гладких мышечных клеток во всех трех их оболочках, причем во внутренней и наружной оболочках они имеют продольное направление, а в средней – циркулярное. Имеются многочисленные клапаны. Такое строение обусловлено током крови в венах против силы тяжести.

Некоторые термины из практической медицины:

- артериолосклероз — поражение артериол и мелких артерий мышечного типа, характеризующееся склеротическим утолщением стенок сосудов, со значительным сужением их просвета или рубцовой облитерацией сосудов с периваскулярным склерозом;

- варикозное расширение вен, варикоз — патологическое изменение вен, характеризующееся неравномерным увеличением их просвета с образованием выпячивания стенки, развитием узлоподобной извитости сосудов и функциональной недостаточности клапанов с извращением кровотока;

Источник

Кровеносные сосуды скелетной мышцы являются одним из ее важнейших компонентов. Рассмотрены строение и функции кровеносных сосудов скелетной мышцы, влияние тренировки, типа мышечных волокон, а также возраста на количество капилляров.

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ

Давайте подробнее рассмотрим состав, строение и функции еще одного важного компонента скелетной мышцы – ее кровеносных сосудов.

Состав и строение

Кровеносные (артерии и вены) и лимфатические сосуды входят в скелетную мышцу и выходят из нее вместе с нервами. Через кровеносные сосуды мышца получает питательные вещества, кислород, гормоны и отдает продукты обмена веществ (углекислый газ, воду, соли и т.д.). Артерии, проникая в мышцу через эпимизий, ветвятся в перимизии. Ветвление продолжается и в эндомизии, где располагаются капилляры кровеносных сосудов. Они окружают каждое мышечное волокно в виде сети. При этом на одно мышечное волокно приходится от трех до шести капилляров. Диаметр капилляров составляет 7-8 мкм.

Рисунок 1. Микрофотоснимок сети микроциркуляции в скелетной мышце. Эта фотография — изображение среза скелетной мышцы крысы после окраски и фиксации. Кровеносные сосуды расширены и могут наблюдаться капилляры. Вокруг каждого мышечного волокна расположено несколько капилляров (Y. Kano, K. Sakuma, 2013)

Процесс диффузии кислорода и субстратов осуществляется через стенки мышечных волокон. Стенки капилляров очень тонкие (1,5 мкм). Клетки, образующие стенки, имеют просветы, через которые вещества входят в капилляр и выходят из него.

Особенности кровеносной системы

Особенностью кровеносной системы является то, что артериальные капилляры постепенно переходят в венозные и выводят из организма ненужные мышце вещества. Однако в лимфатической системе капилляры берут начало от мышечных волокон.

Количество капилляров, окружающих мышечные волокна, зависит от типа и размера мышечного волокна. В основном у медленных мышечных волокон наблюдается больше капилляров, по сравнению с быстрыми. У мышечных волокон IIA типа капилляров больше, чем у волокон IIB типа.

Влияние физической нагрузки на капилляры

В покое часть капилляров, окружающих мышечные волокна не функционируют. Однако при выполнении физических нагрузок количество функционирующих капилляров увеличивается в два раза. Это явление называется рабочей гиперемией.

Аэробная и силовая тренировка приводит к тому, что количество капилляров, приходящихся на одно мышечное волокно, увеличивается. Для обозначения обеспечения мышечных волокон капиллярами используется понятие капилляризация. Термин васкуляризация означает образование новых кровеносных сосудов и прорастание их в ткани.

С возрастом количество капилляров, окружающих мышечные волокна, уменьшается. Так, в возрасте от 65 до 77 лет количество капилляров, окружающих мышечные волокна, уменьшается на 20 процентов.

Рекомендую для получения большей информации посмотреть монографию В.И. Козлова и И.О. Тупицина «Микроциркуляция при мышечной деятельности».

Литература

Козлов В.И. Микроциркуляция при мышечной деятельности / В. И. Козлов, И. О. Тупицин. – М.: Физкультура и спорт, 1982.- 135 с.

Kano, Y. Effect of aging on the relationship between capillary supply and muscle fiber size / Y. Kano, K. Sakuma //Advances in Aging Research, 2013– Vol.2.– No.1.– З. 37-42.

С уважением, А.В. Самсонова

Похожие записи:

Типы телосложения (соматотипы) по Хит-Картеру

Описаны типы телосложения (соматотипы) по классификации Б.Х. Хит и Д.Э.Л. Картера. Показаны преимущества разработанной классификации по сравнению…

Опорно-двигательный аппарат (ОДА) человека

Дается определение опорно-двигательного аппарата (ОДА) человека. Описан состав ОДА (активная и пассивная части), функции (опорная, локомоторная и защитная…

Типы телосложения мужчин по В.В. Бунаку

Дано описание жизненного пути крупнейшего отечественного антрополога и анатома Виктора Валериановича Бунака. Описаны типы телосложения мужчин по…

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Дано определение, описаны основы метода и история открытия магнитно-резонансной томографии (МРТ). Приведены примеры применения МРТ в области медицины,…

Типы телосложения по Шелдону

Описана история выделения типов телосложения (соматотипов) психологом Уильямом Гербертом Шелдоном. Дана характеристика трем соматотипам по У.

Типы телосложения (соматотипы)

Дается определение телосложения и соматотипа. Приводятся критерии классификации, основанные на оценке пропорций человеческого тела (Шевкуненко-Геселевича и Бунака) и…

Источник

В статье об анаэробном и аэробном энергообразовании мы рассмотрели разные способы извлечения энергии. Логично предположить, что и у мышечных волокон существует некая предрасположенность к получению энергии тем или иным способом. Прежде чем мы рассмотрим типы мышечных волокон, кратко восстановим в памяти необходимые для понимания вопроса знания анатомии.

В статье об анаэробном и аэробном энергообразовании мы рассмотрели разные способы извлечения энергии. Логично предположить, что и у мышечных волокон существует некая предрасположенность к получению энергии тем или иным способом. Прежде чем мы рассмотрим типы мышечных волокон, кратко восстановим в памяти необходимые для понимания вопроса знания анатомии.

Мышечная ткань бывает трех видов:

- гладкая мышечная ткань (входит в состав стенок внутренних органов: кровеносных и лимфатических сосудов, мочевыводящих путей, пищеварительного тракта);

- поперечно-полосатая сердечная мышечная ткань (из нее состоит сердце);

- поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань (скелетные мышцы, а также стенки глотки, верхней части пищевода, язык, глазодвигательные мышцы).

Мы будем рассматривать, соответственно, последний вид – поперечно-полосатую скелетную мышечную ткань, из которой состоят наши мышцы и главным свойством которой является произвольность сокращений и расслаблений.

В теле человека примерно 600 мышц (разными методами подсчета получают несколько разные цифры). Самые маленькие прикреплены к мельчайшим косточкам, расположенным в ухе. Самые крупные – большие ягодичные мышцы – приводят в движение ноги. Самые сильные мышцы – икроножные и жевательные.

Мужчины обладают большей мышечной массой, чем женщины: мышечная масса женщин составляет примерно 30-35%, а у мужчин 42-47% от общей массы тела. У особо выдающихся спортсменов этот процент может доходить до 60 и более. Зато у женщин значительно больше процент жировой ткани и женский организм обладает бОльшей способностью использовать жирные кислоты в качестве источника энергии.

Распределение мышечной массы по телу у мужчин и женщин также не одинаково. Подавляющая часть мышечной массы у большинства женщин расположена в нижней части тела, а в верхней части тела мышечные объемы не велики, мышцы мелкие и часто совсем нетренированные.{banner_st-d-1}

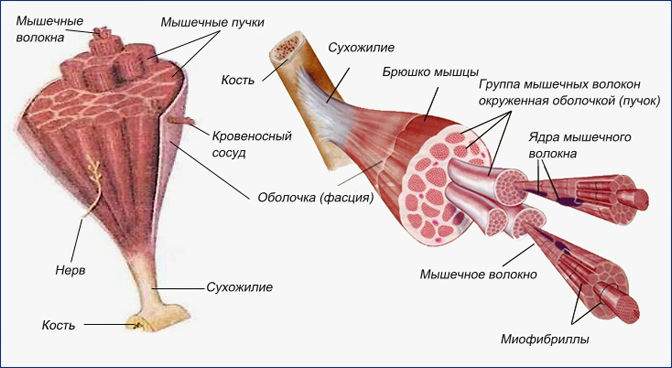

Строение мышцы

Каждая скелетная мышца состоит из множества тонких мышечных волокон, толщиной 0,05-0,11 мм и длиной до 15 см. Мышечные волокна собраны в пучки по 10-50 штук, окруженные соединительной тканью. Сама мышца тоже окружена соединительной тканью (фасцией). Мышечные волокна составляют 85-90% массы мышцы, остальную часть составляют кровеносные сосуды и нервы, проходящие между ними. Мышечные волокна плавно переходят на концах в сухожилия, а сухожилия крепятся к костям.

В саркоплазме (цитоплазме) мышечных волокон содержится множество митохондрий, которые выполняют роль электростанций, где проходят процессы обмена веществ и скапливаются вещества богатые энергией, а также другие вещества, необходимые для обеспечения энергетические потребностей. Каждая мышечная клетка имеет тысячи митохондрий, которые составляют 30-35% ее массы. Митохондрии выстраиваются цепочкой вдоль миофибрилл, тонких мышечных нитей, благодаря которым и происходит сокращение-расслабление мышц. Одна клетка содержит обычно несколько десятков миофибрилл. Длина миофибриллы может достигать нескольких сантиметров, а масса всех миофибрилл мышечной клетки составляет около 50% ее общей массы. Таким образом, толщина мышечного волокна главным образом будет зависеть от количества находящихся в нем миофибрилл и от поперечного сечения миофибрилл. Миофибриллы в свою очередь состоят из множества крохотных саркомеров.

Целенаправленные занятия физкультурой и спортом приводят к:

- увеличению количества миофибрилл в мышечном волокне;

- увеличению поперечного сечения миофибрилл;

- увеличению размеров и количества митохондрий, снабжающих миофибриллы энергией;

- увеличиваются запасов энергоносителей в мышечной клетке (гликогена, фосфатов и т.д.).

В процессе занятий сначала увеличивается сила мышцы, в последствии увеличивается толщина мышечного волокна, что в конечном итоге приводит к общему увеличению поперечного сечения всей мышцы. Процесс увеличения толщины мышечных волокон называется гипертрофия, а уменьшения – атрофия.

Сила и мышечная масса увеличиваются не пропорционально: если мышечная масса увеличивается, например, вдвое, то мышечная сила при этом увеличится втрое.

Биопсии мышечной ткани показали более низкий процент миофибрилл в мышечных волокнах женщин, чем у мужчин (даже у спортсменок высокой квалификации). Вкупе со значительно более низким уровнем тестостерона (тестостерон заставляет “выжимать” из мужского организма максимум), традиционная у мужчин тренировка на увеличение мышечной массы с большими весами в малом числе повторений оказывается малоэффективной для большинства женщин. Поэтому женщины и не могут нарастить огромные мышцы, как бы не старались. Количество мышечных волокон в конкретной мышце задано генетически и в процессе тренировок не изменяется. Поэтому человек с бОльшим количеством мышечных волокон в конкретной мышце имеет бОльший потенциал для развития этой мышцы, нежели другой человек, имеющий меньшее количество мышечных клеток в этой мышце.

Красные и белые мышечные волокна

В зависимости от сократительных свойств, гистохимической окраски и утомляемости мышечные волокна подразделяют на две группы – красные и белые.

Красные мышечные волокна

Красные мышечные волокна – это медленные волокна небольшого диаметра, которые используют для получения энергии окисление углеводов и жирных кислот (аэробная система энергообразования). Другие названия этих волокон: медленные или медленносокращающиеся мышечные волокна, волокна 1 типа, а также SТ-волокна (slow twitch fibres).

Медленные волокна называют красными из-за красной гистохимической окраски, обусловленной содержанием в этих волокнах большого количество миоглобина – пигментного белка красного цвета, который занимается тем, что доставляет кислород от капилляров крови вглубь мышечного волокна.

Красные волокна имеют большое количество митохондрий, в которых происходит процесс окисления для получения энергии ST-волокна окружены обширной сетью капилляров, необходимых для доставки большого количества кислорода с кровью.{banner_st-d-2}

Медленные мышечные волокна приспособлены к использованию аэробной системы энергообразования: сила их сокращений сравнительно невелика, а скорость потребления энергии такова, что им вполне хватает аэробного метаболизма. Такие волокна отлично подходят для продолжительной и не интенсивной работы (стайерские дистанции в плавании, легкий бег и ходьба, занятия с легкими весами в умеренном темпе, аэробика), движений, не требующих значительных усилий, поддержании позы. Красные мышечные волокна включаются в работу при нагрузках в пределах 20-25% от максимальной силы и отличаются превосходной выносливостью.

Красные волокна не подойдут для подъема тяжелого веса, спринтерских дистанций в плавании, так как эти виды нагрузок требуют достаточно быстрого получения и расхода энергии.

Белые мышечные волокна

Белые мышечные волокна – это быстрые волокна большего по сравнению с красными волокнами диаметра, которые используют для получения энергии в основном гликолиз (анаэробная система энергообразования). Другие названия этих волокон: быстрые, быстросокращающиеся мышечные волокна, волокна 2 типа, а также FТ-волокна (fast twitch fibres).

В быстрых волокнах меньше миоглобина, поэтому они выглядят белее.

Для белых мышечных волокон характерна высокая активность фермента АТФазы, следовательно АТФ быстро расщепляется с получением большого количества необходимой для интенсивной работы энергии. Так как FТ-волокна обладают высокой скоростью расхода энергии, они требуют и высокой скорости восстановления молекул АТФ, которую может обеспечить только процесс гликолиза, потому что в отличие от процесса окисления (аэробное энергообразование) он протекает непосредственно в саркоплазме мышечных волокон, и не требует доставки кислорода митохондриям, и доставки энергии от них уже к миофибриллам. Гликолиз ведет к образованию быстро накапливающейся молочной кислоты (лактата), поэтому белые волокна быстро устают, что в конечном итоге останавливает работу мышцы. При аэробном энергообразовании в красных волокнах молочная кислота не образуется, поэтому они способны долго поддерживать умеренное напряжение.

Белые волокна имеют больший диаметр по сравнению с красными, в них также содержится гораздо большее количество миофибрилл и гликогена, но меньше количество митохондрий. В белых волокнах находится и креатинфосфат (КФ), необходимый на начальном этапе высокоинтенсивной работы.

Белые волокна больше всего подходят для совершения быстрых, мощных, но кратковременных (так как они обладают низкой выносливостью) усилий. По сравнению с медленными волокнами, FT-волокна могут в два раза быстрее сокращаться и развивать в 10 раз большую силу. Максимальную силу и скорость человеку позволяют развить именно белые волокна. Работа от 25-30% и выше означает, что в мышцах работают именно FТ-волокна.

В зависимости от способа получения энергии быстросокращающиеся мышечные волокна делят на два типа:

- Быстрые гликолитические волокна (FTG-волокна). Эти волокна используют процесс гликолиза для получения энергии, т.е. могут использовать исключительно анаэробную систему энергообразования, которая способствует образованию лактата (молочной кислоты). Соответственно, эти волокна не могут производить энергию аэробным способом с участием кислорода. Быстрые гликолитические волокна обладают максимальной силой и скоростью сокращений. Эти волокна играют первостепенную роль при наборе массы в бодибилдинге и обеспечивают пловцам и бегунам спринтерам максимальную скорость.

- Быстрые окислительно-гликолитические волокна (FTO-волокна), иначе промежуточные или переходные быстрые волокна. Эти волокна представляют собой как бы промежуточный тип между быстрыми и медленными мышечными волокнами. FTO-волокна обладают мощной анаэробной системой энергообразования, но они приспособлены также и к выполнению достаточно интенсивной аэробной работы. То есть они могут развивать значительные усилия и развивать высокую скорость сокращения, используя гликолиз в качестве основного источника энергии, и в то же время, при низкой интенсивности сокращения, эти волокна довольно эффективно могут использовать и окисление. Промежуточный тип волокон включается в работу при нагрузке 20-40% от максимума, но когда нагрузка достигает приблизительно 40% организм уже полностью переключается на FTG-волокна.

Быстрые волокна вносят основной вклад в достижение спортивных успехов в тех видах спорта, где требуется взрывная сила и развитие максимальной скорости в течении короткого времени: плавание на спринтерские дистанции, бег на короткие дистанции, бодибилдинг и пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бокс и боевые искусства.

Последовательность включения в работу волокон разных типов

Название быстрое или медленное волокно вовсе не означает, что быстрые движения осуществляются только белыми мышечными волокнами, а медленные – только красными. Для включения в работу тех или иных мышечных волокон имеет значение лишь сила, которую нужно приложить для осуществления движения и ускорение которое нужно придать телу.

Разберем последовательность включения в работу разных типов мышечных волокон на примере бега. Первыми при начале движения в работу всегда включаются медленные красные волокна. Если требуется легкое усилие, не превышающее 25% от максимума, как, например, при беге трусцой, то работа будет осуществляться за счет их сокращений. Такая работа может осуществляться долго, потому что красные волокна обладают большой выносливостью. По мере увеличения интенсивности нагрузки свыше 20-25% (например, мы решили бежать быстрее), в работу будут включаться быстрые окислительно-гликолитические волокна (FTO-волокна). Когда интенсивность нагрузки возрастет еще больше, к работе начнут подключаться и быстрые гликолитические волокна (FTG-волокна). При нагрузке более 40% от максимума (например во время финального рывка) работа будет выполняться именно за счет быстрых FTG-волокон. Белые гликолитические волокна – самые сильные и быстросокращающиеся, но из-за накопления молочной кислоты, появляющейся в процессе гликолиза, они быстро утомляются. Поэтому мышцы не могут долго работать в режиме нагрузки высокой интенсивности.

А что если мы не плавно набираем скорость, а, например, плывем спринт 50 метров или поднимаем штангу? В таком случае, при резких, взрывных движениях промежуток между началом сокращения медленных и быстрых мышечных волокон минимальный и составляет всего несколько миллисекунд. Получается, что оба типа мышечных волокон начинают сокращаться практически одновременно.

Что мы получаем: при длительной нагрузке в умеренном темпе, работают в основном красные волокна. Благодаря их аэробному способу получения энергии, при длительной аэробной нагрузке (более получаса), сжигаются не только углеводы, но и жиры. Поэтому можно похудеть на беговой дорожке или плавая на стайерские дистанции и сложно это сделать на занятиях с высокоинтенсивной нагрузкой, например на тренажерах. Зато на тренировках, имеющих целью увеличение силы, мышцы прибавляются в объеме значительно больше, чем при аэробных тренировках на выносливость. Это происходит в основном за счет утолщения быстрых волокон (исследования показали, что красные мышечные волокна обладают слабой способностью к гипертрофии.

Соотношение медленных и быстрых волокон в организме

В процессе исследований было установлено, что соотношение медленных и быстрых мышечных волокон в организме обусловлено генетически. У среднестатистического человека примерно 40-50% медленных и 50-60% быстрых мышечных волокон. Но каждый человек индивидуален, поэтому именно в Вашем организме могут преобладать, как красные, так и белые волокна.

В разных мышцах тела пропорциональное соотношение белых и красных мышечных волокон не одинаково. Дело в том, что разные мышцы и мышечные группы выполняют в организме различные функции, поэтому они могут достаточно сильно отличатся по составу мышечных волокон. Например, в бицепсе и трицепсе около 70% белых волокон, в бедре 50%, а в икроножной мышце всего 16%. Таким образом, чем более динамичная работа входит в функциональную задачу мышцы, тем больше в ней будет содержаться быстрых волокон.

Мы уже знаем, что общее соотношение в организме белых и красных мышечных волокон заложено генетически. Именно поэтому у разных людей и существует разный потенциал в занятиях силовыми или наоборот выносливыми видами спорта. При преобладании медленных мышечных волокон, гораздо больше подходят такие виды спорта как плавание на длинные дистанции, марафонский бег, лыжи и т.п., то есть те виды спорта, где задействована в основном аэробная система энергообразования. Чем больше в организме доля быстрых мышечных волокон, тем лучших результатов можно достигнуть в спринтерском плавании, беге на короткую дистанцию, бодибилдинге, пауэрлифтинге, тяжелой атлетике, боксе и других видах спорта, где первостепенное значение имеет взрывная энергия, которую могут обеспечить только быстрые мышечные волокна. У выдающихся спортсменов – спринтеров быстрые мышечные волокна всегда преобладают, их количество в мышцах ног доходит до 85%. Для тех, у кого волокон разных типов примерно поровну прекрасно подойдут средние дистанции в плавании и беге. Все вышесказанное не означает, что если у человека преобладают быстрые волокна, то он никогда не сможет пробежать марафонскую дистанцию. Марафон он пробежит, но чемпионом в этом виде спорта точно никогда не станет. И наоборот, результаты в бодибилдинге человека, в организме которого значительно больше красных волокон, будут хуже, чем у среднестатистического, имеющего примерно равное соотношение белых и красных волокон.

Может ли меняться пропорциональное содержание быстрых и медленных волокон в организме в результате тренировок? Здесь данные противоречивы. Одни утверждают, что это соотношение неизменно и никакие тренировки не могут изменить генетически заданной пропорции. Другие данные свидетельствуют о том, что при упорных тренировках часть волокон может поменять свой тип: так силовой тренинг в бодибилдинге может увеличить количество быстрых мышечных клеток, а при аэробных тренировках увеличивается содержание медленных клеток. Однако эти изменения довольно ограничены и переход одного типа в другой не превышает 10%.

Подведем итоги:

Параметры оценки | Тип мышечного волокна | ||

FT-волокна (быстрые) | ST-волокна (медленные) | ||

FTG-волокна | FTO-волокна | ||

скорость сокращения | высокая | высокая | низкая |

сила сокращения | очень большая | большая | незначительная |

аэробная выносливость | плохая | хорошая | очень хорошая |

реакционная способность. | быстрая | быстрая | медленная |

диаметр волокна | большой | средний | малый |

способность к гипертрофии | небольшая | небольшая | большая |

способ получения энергии | гликолиз | гликолиз и окисление | окисление |

продолжительность работы | низкая | средняя | высокая |

содержание митохондрий | незначительные | средние | значительные |

запасы фосфатов | значительные | средние | незначительные |

отложения гликогена | значительные | средние-среднезначительные | среднее |

жировые запасы | незначительные | незначительные-средние | средние-среднезначительные |

капилляризация | незначительная | от хорошей до очень хорошей | очень хорошая |

выполняемые функции | анаэробная работа: нагрузки в субмаксимальной зоне, проявление максимальной и скоростной силы | продолжительная анаэробная нагрузка средней интенсивности, довольно интенсивная аэробная нагрузка | аэробная работа, выносливость и силовая выносливость, статическая работа на опору и удержание |

Источник