Набор для перевязки сосуда в ране

ПЕРЕВЯЗКА КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ (vinctura vasorum; син.: лигирование сосудов, наложение лигатуры на сосуд) – оперативный прием, цель к-рого постоянное полное закрытие просвета кровеносного сосуда с помощью нити (лигатуры). Лигатура может быть заменена клипированием сосудов (см.) или прошиванием специальными сшивающими аппаратами типа УКЛ (см. Сшивающие аппараты).

Показания

Перевязку кровеносных сосудов применяют чаще всего для окончательной остановки кровотечения (см.) при операциях, травме сосудов, разрыве и изъязвлении сосудистой стенки; при удалении органа или его части (перевязка и пересечение легочных сосуд#в при пульмонэктомии, почечных – при нефрэктомии, желудочных – при резекции или экстирпации желудка); для уменьшения кровопотери в процессе операции (напр., перевязка наружной сонной артерии и ее ветвей перед удалением гемангиомы лица); с целью профилактики аррозивного кровотечения из инфицированного магистрального сосуда или протеза (в этом случае производят Перевязку кровеносных сосудов на протяжении); как метод лечения врожденных пороков (напр., открытого артериального протока); как этап операции при варикозной болезни вен нижних конечностей и посттромботической болезни (напр., перевязка перфорантных вен по Линтону или Коккетту); как меру профилактики эмболии легочной артерии при острых венозных тромбозах.

Перевязка магистральных артерий конечностей создает опасность ишемической гангрены и в срочных случаях должна применяться только при невозможности наложения сосудистого шва.

Подготовка

При подготовке к плановой перевязке сосуда (напр., по поводу травматической аневризмы) необходимо определить возможности коллатерального кровообращения. Для этого применяют пробы Короткова, Мошковича, Русанова, Генле (см. Коллатерали сосудистые), а также капилляроскопию (см.), ангиографию (см.). Если позволяет время, проводят предоперационную тренировку коллатералей (см.).

Для выполнения П. к. с. необходимы кровоостанавливающие зажимы (см. Зажимы хирургические), диссекторы, ножницы, пинцеты, вилка для низведения лигатур, хирургические иглы, в т. ч. атравматические (см. Иглы медицинские), лигатуры из кетгута, шелка, лавсана и др. (см. Шовный материал). Кетгут (см.) употребляют для перевязки мелких сосудов, чаще в подкожной клетчатке. Для перевязки более крупных сосудов используют шелк (см.), а также нити из синтетических материалов, к-рым отдают предпочтение, т. к. они вызывают меньшую реакцию со стороны окружающих тканей и не фрагментируются .

Техника перевязки

П. к. с. осуществляют в ране и на протяжении. В ране более крупные сосуды перевязывают каждый в отдельности, мелкие – путем наложения Z-образного или кисетного шва, захватывающего окружающие ткани, или останавливают кровотечение путем диатермокоагуляции. В частности, при лапаротомии, торакотомий и нек-рых других доступах П. к. с. сочетают с диатермокоагуляцией. П. к. с. на протяжении чаще всего является вынужденным приемом, когда не удается произвести П. к. с. в ране. Обычно это бывает при сильных кровотечениях в инфицированной ране, при аррозии сосуда. Для обнажения сосудов на протяжении используют типичные доступы, широко обнажают сосудистый пучок. Выделение сосудов производят с помощью ножниц и диссектора или зажимов иного типа. Из раны предварительно удаляют кровь тампонами и салфетками или лучше с помощью отсоса, после чего становится видным пересеченный кровеносный сосуд.

При типичном варианте П. к. с. конец сосуда захватывают зажимом, не выделяя его из окружающих тканей. Ассистент поднимает зажим кверху, а хирург подводит под него лигатуру (см.), обязательно обойдя лигатурой конец зажима (в глубокой ране иногда удобнее подводить нить под кровоостанавливающий зажим с помощью другого зажима или специального инструмента типа вилки), и завязывает первый узел. Затем ассистент снимает кровоостанавливающий зажим, а хирург, дополнительно подтянув первый узел, завязывает второй. При использовании синтетической нити необходимо завязать 3-5 узлов.

Второй вариант П. к. с. применяют, напр., при резекции желудка, когда необходимо пересечь малый сальник. На участок сальника накладывают два зажима, между к-рыми его пересекают; сосуды вместе с тканью сальника перевязывают (чаще с прошиванием сальника). Та-цой же вариант’ П. к. с. возможен при резекции кишечника и др.

Рис. 1. Схематическое изображение перевязки сосуда на протяжении: под выделенный сосуд подводится двойная лигатура.

Третий вариант П. к. с. чаще всего используют при лигировании крупных сосудов. В этих случаях сосуд (вену или артерию) предварительно выделяют и под него с помощью диссектора подводят (рис. 1) и завязывают две лигатуры, между к-рыми сосуд пересекают. Точно так же сосуд можно пересечь между двумя зажимами и перевязать его концы. При лигировании крупных сосудов для надежности каждый конец лучше перевязать двумя нитями, причем вторую лигатуру наложить с прошиванием атравматической иглой. Возможны и другие варианты перевязки крупных сосудов. Так, перевязку тонкостенного сосуда можно произвести, наложив предварительно с помощью атравматической иглы П-образный или простой шов, захватывающий наружную оболочку сосуда. В случаях, когда стенка сосуда резко истончена и лигатура может легко прорезать ее, при прошивании сосуда применяют прокладки из тефлонового войлока.

При повреждении аорты или крупных магистральных сосудов применяются сосудистый шов (см.), наложенный с помощью атравматической иглы, и реконструкция сосудов. В случае выраженного кальциноза сосуда швы накладывают через наружную оболочку и по всей окружности сосуда, затем завязывают. Если невозможно сделать эти операции при первичной обработке раны, больного необходимо транспортировать в специализированное сосудистое отделение, применив временный сосудистый шунт (см. Шунтирование кровеносных сосудов).

Описанные варианты П. к. с. пригодны для перевязки как артерии, так и вены. Однако при перевязке магистральной вены чаще накладывают атравматический шов, а для полых и других крупных вен атравматический шов подкрепляют прокладкой. При отсутствии тефлоновой или другой синтетической прокладки с этой же целью могут быть использованы кусочки фасции или мышцы.

Рис. 2. Схематическое изображение боковой перевязки сосуда: внизу – правильная, вверху – неправильная.

Относительно редкую пристеночную П. к. с. (чаще на венах) производят гл. обр. при отрыве боковых ветвей сосуда. В таких случаях стенку сосуда в месте дефекта захватывают зажимом и накладывают тонкую лигатуру; при неправильном выполнении этой операции возможно сужение вены (рис. 2). При таком же дефекте артерии или крупной вены используют только сосудистый шов. При одновременном повреждении магистральной артерии и вены осуществляют реконструкцию как артерии, так и вены.

В военно-полевых условиях, когда перевязка магистральной артерии может оказаться единственно возможным средством остановки кровотечения, для предотвращения так наз. венного дренажа может быть применена хорошо зарекомендовавшая себя во время войны операция Оппеля, при к-рой наряду с артерией перевязывается и одноименная вена.

С целью профилактики ишемических расстройств в конечности во время операции в периферический конец артерии переливают кровь, производят десимпатизацию центрального конца и круговое рассечение наружной оболочки вблизи лигатуры по Русанову. Необходимо учитывать также, что перевязка нек-рых артерий (общей сонной, бедренной в зоне приводящего канала, подколенной), особенно чревата серьезными ишемическими расстройствами вплоть до гангрены, поэтому уровень ее должен определяться наличием коллатеральных ветвей. Так, перевязку бедренной артерии целесообразно производить дистальнее отхождения глубокой бедренной артерии; перевязку подколенной артерии – с сохранением латеральной и медиальной верхних коленных артерий; перевязку плечевой артерии – дистальнее коллатеральных (средней, лучевой и верхней локтевой) артерий.

Послеоперационный период

При больших операциях (торакотомий, торакофренолюм-ботомии и др.) для контроля за гемостазом и удаления скапливающейся геморрагической жидкости в полость вводят дренажи (см. Дренирование). Дренаж дает возможность проконтролировать тщательность П. к. с. в течение первых двух суток после операции.

После перевязки магистральных сосудов важно поддерживать нормальные гемодинамику (учитывая показатели АД, центрального венозного давления, объем циркулирующей крови и др.), кислотно-щелочное равновесие и другие показатели гомеостаза (см.). Для снятия спазма периферических сосудов целесообразно использовать спазмолитики (папаверин, но-шпу и др.), перидуральную анестезию (см. Анестезия местная). Для улучшения микроциркуляции и реологических свойств крови применяют инфузию реополиглюкина, персантина, курантила. Симптомы ишемии конечности, вызванные перевязкой магистрали, служат показанием к применению новокаиновой блокады поясничных (или шейных) симпатических ганглиев.

Осложнения

Кроме явлений ишемии (см.), возможны вторичные кровотечения в раннем и позднем послеоперационных периодах. Если кровотечение значительное, то показана срочная повторная операция. При незначительных кровотечениях могут быть использованы давящая повязка, наложение дополнительных швов и т. п.

См. также Кровеносные сосуды.

Библиография:

Захарова Г. Н., Лосев Р. 3. и Гаврилов В. А. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей, Саратов, 1979;

Лыткин М. И. и Коломиец В. П. Острая травма магистральных кровеносных сосудов, Л., 1973; Петровский Б. В. и Милонов О. Б. Хирургия аневризм периферических сосудов, М., 1970; Покровский А. В. Клиническая ангиология, М., 1979; Шалимов А. А. и Дрюк Н. Ф. Хирургия аорты и магистральных артерий, Киев, 1979.

А. В. Покровский.

Источник

Для гемостаза в ране на сосуд в перпендикулярном направлении накладывают кровоостанавливающий зажим, избегая захватывания окружающей ткани. Лишь в том случае, когда технически невозможно или нежелательно изолировать сосуд, можно захватить его вместе с клетчаткой

или мышцей и перевязать с этими тканями. Лигатуру проводят вокруг зажима и завязывают по возможности двойным хирургическим узлом. При затягивании первого узла ассистент приподнимает конец («носик») зажима кверху, чтобы лигатура не была затянута на самом инструменте и перед окончательным затягиванием узла снимает зажим. Убеждаются, что лигатура не соскальзывает и накладывают второй узел. Концы лигатуры коротко обрезают ножницами.

Рис 15. Лигирование сосуда в ране

Гемостаз прошивной лигатурой

При невозможности или трудности выделения сосуда из окружающих тканей или при перевязке крупных сосудов прибегают к наложению прошивной лигатуры или обкалывающего шва, т.к. в первом случае существует опасность повреждения, а во втором – соскальзывания лигатуры. При наложении прошивной лигатуры сосуд обычно прокалывают иглой и завязывают узел на обе стороны. Обкалывающий шов используется при перевязке менингеальных сосудов или сосудов брыжейки при мобилизации кишки – иглой прокалывают по обе стороны от сосуда, завязывая лигатуру по типу узлового шва.

Рис. 16 . Гемостаз прошивной лигатурой

Перевязка сосуда на протяжении

Перевязку сосуда на протяжении выполняют:

1) когда невозможно выполнить гемостаз в ране или для этого существуют протипоказания:

– при сильном размозжении тканей;

– при большой глубине раны и множестве небольших поврежденных сосудов;

– при повреждении артерии разветвляющейся в трудно доступных местах (например, aa.transversa colli и transversa scapulae при ранениях лопатки);

– когда в результате нагноительного процесса произошло разрыхление стенки сосуда и наложенная в ране лигатура может соскользнуть;

– при сильно размозженной и инфицированной ране, когда выделение концов артерии противопоказано.

2) как один из способов лечения травматических, ложных аневризм, развивающихся из околососудистых пульсирующих гематом после ранения сосуда.

3) как предварительная мера, применяемая перед некоторыми операциями: ампутация конечности (при ампутации по поводу анаэробной газовой инфекции, когда наложение жгута противопоказано), резекция нижней челюсти (перевязка наружной сонной артерии), резекция языка при раке (перевязка язычной артерии).

Для проведения такой операции необходимо знать проекционные линии различных сосудистых стволов

Разрезы производят непосредственно по линиям проекции, либо на некотором расстоянии от них через влагалища соседних мышц. После рассечения кожи, подкожной клетчатки и поверхностной фасции следует рассечение собственной фасции данной области.

Затем необходимо желобоватым зондом тупо отодвинуть, работая вдоль хода волокон, тот край мышцы, за которым лежит отыскиваемая артерия. Оттянув мышцу тупым крючком Фарабефа, хирург рассекает заднюю стенку мышечного влагалища, за которой находится сосудисто-нервный пучок в своем особом влагалище. Изолирование артерии производят тупым путем. Держа в правой руке желобоватый зонд, а в левой пинцет, оперирующий захватывает пинцетом около-сосудистую фасцию (но не артерию!) с одной стороны и, осторожно поглаживая концом зонда вдоль сосуда, изолирует его.

Т аким же приемом производится обнажение артерии и с другой стороны, на протяжении 1-1,5 см. Изолировать сосуд на большем протяжении не следует, чтобы не нарушить кровоснабжения стенки сосуда. Шелковую лигатуру подводят под артерию на лигатурной (аневризматической) игле Дешана или Купера.

аким же приемом производится обнажение артерии и с другой стороны, на протяжении 1-1,5 см. Изолировать сосуд на большем протяжении не следует, чтобы не нарушить кровоснабжения стенки сосуда. Шелковую лигатуру подводят под артерию на лигатурной (аневризматической) игле Дешана или Купера.

При перевязке крупных артерий иглу подводят с той стороны, с которой находится сопутствующая вена, иначе она может быть повреждена концом иглы. Лигатуру на крупных артериях крепко затягивают двойным хирургическим или морским узлом.

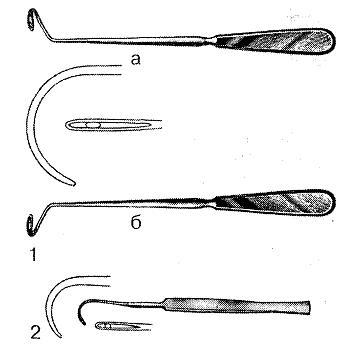

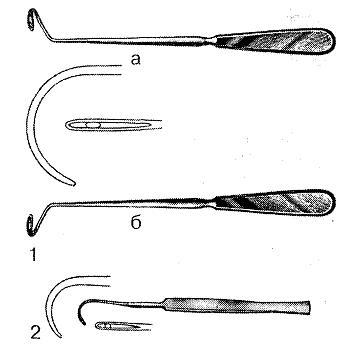

Рис. 17. 1 – лигатурная игла Дешана:

а – левая, б – правая; 2 – лигатурная игла Купера.

При перевязке крупных артериальных стволов на центральный конец накладывают две лигатуры, причем нижняя затягивается сильно, а верхняя (на 0,5 см выше нижней) не особенно туго. Каждый ствол должен быть перевязан отдельно от соседнего, причем следует стремиться к тому, чтобы он был изолирован от окружающей клетчатки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Перевязка сосуда в ране. Процедуру производят в экстренных случаях при травмах или огнестрельных ранениях. Перевязка сосуда в ране -наиболее распространенный метод остановки кровотечения, имеющий целью закрытие просвета сосуда на месте повреждения.

Перевязка сосуда на протяжении. На протяжении артерию перевязывают чаще всего в качестве предварительного этапа перед удалением органа или части тела. Перевязку сосуда на протяжении производят проксимальнее места повреждения для уменьшения притока крови к повреждённому отделу органа или конечности.

Для перевязки в ране последнюю расширяют крючками или удлиняют разрез. На кровоточащий сосуд накладывают зажим, а затем сосуд перевязывают шелковой лигатурой. Если поврежден крупный сосуд, вскрывают сосудистое влагалище , выделяют сосуд, под него подводят 2 лигатуры, выше и ниже места повреждения сосуд перевязывают и пересекают между лигатурами.

Чтобы перевязать сосуды на протяжении -перевязываем на следующих уровнях :Наружную сонную на любом уровне, подключичная артерия -в месте выхода её из-под лестничной мышцы, подмышечная артерия -проксимальнее подлопаточной артерии, плечевая артерия- ниже глубокой артерии плеча, артерии предплечья и кисти- на любом уровне, бедренная артерия -ниже глубокой артерии бедра, артерии голени и стопы на любом уровне.

Сосудистый шов – вид хирургического шва, накладываемого на стенку кровеносного сосуда. Различают: циркулярный сосудистый шов (по всей окружности сосуда), боковой (на значительной части окружности), пристеночный (на небольшом участке сосуда). Применение: ранения сосудов, артериальные и артерио-венозные аневризмы, создание межсосудистых анастомозов, пластические и реконструктивные операции на магистральных сосудах при атеросклерозе и эндартериите. Сосудистый шов накладывается ручным способом (шов Карреля, шов Морозовой) и механическим.

Для восстановления магистрального кровотока при окклюзионных поражениях артерий используют в основном три вида реконструкций: 1) эндартерэктомию – удаление организованного тромба или атеросклеротической бляшки вместе с патологически измененной интимой сосуда; 2) протезирование – резекцию окклюзированного сосуда и замещение его тем или иным трансплантатом; 3) шунтирование – восстановление магистрального кровотока с помощью трансплантата в обход пораженного сосуда.

Пластические операции на сосудах. Если используются собственные сосуды, операция называется аутопластикой, если сосуды берутся от трупов – это гомопластика. Аутопластика артерией имеет ограниченное применение (глубокая артерия бедра, артерии ампутированной конечности). Для гомопластики артерии брались от трупа и подвергались лиофилизации, т.е. высушивались при температуре 600 в вакууме и хранились в ампулах. Перед операцией артерию извлекали и помещали на 30-40 мин в физиологический раствор. Такая обработка не полностью подавляла антигенные свойства трансплантата. Пересаженные артерии через несколько лет дегенерировали, тромбировались, аневризматически расширялись и разрывались. Шунтирующие операции обычно применяются при заболеваниях сосудов. При них

препятствующий кровотоку участок артерии не удаляется.Однако синтетические протезы можно применять на сосудах калибром не менее 6 мм (8 мм). При меньших калибрах они тромбируются…

Поэтому в детской хирургии используется аутовена. Опасения, что вена будет растягиваться и превратится в аневризму, не подтвердились. В венозной стенке хорошо выражен коллагеновый каркас.Каллагеновая основа настолько прочна, что на разрыв вена оказывается прочнее артерии. Как показала практика, со временем стенка вены перестраивается. Этот процесс

называется артериализациейвены. В качестве трансплантата берется v. jugularis externa, v. saphena magna, v. cephalica.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник