Недоразвитые сосуды у младенцев

Родители новорожденного могут быть обескуражены фразой, которую педиатр на первом осмотре после выписки из роддома может «бросить» мимоходом – «незрелость головного мозга». Бурная фантазия новоиспеченной мамы сразу начинает рисовать ужасные картины невероятных страданий малыша, мозг которого по каким-то причинам оказался недозревшим. Что это такое и нужно ли волноваться, мы расскажем в этой статье.

Что это такое?

Начать нужно с того, что соответствующего диагноза в медицинских учебниках, справочниках и энциклопедиях вы не найдете, как ни старайтесь. Такого диагноза не существует. Разберемся, о чем ведет речь участковый педиатр.

Доктор имеет ввиду совершенно физиологические состояние, которое считается вполне нормальным для новорожденных: незрелость коры головного мозга свойственна 100% малышей, которые едва появились на свет. Проблемы на уровне ученых и медиков по большому счету не существует, она есть только в головах молодых мам, которым кто-то из докторов (педиатр или специалист УЗИ на обязательном скрининговом комплексном исследовании в 1 месяц) говорят о том, что у ребенка есть «признаки незрелости мозга».

Маме, которая услышала подобное, лучше все это пропустить мимо ушей, не создавая психологических проблем себе и ребенку, ведь от нервной и издерганной мамы ребенок не набирается спокойствия и умиротворенности. Незрелая кора головного мозга — это всего лишь один из признаков общей незрелости новорожденного.

У него незрелая система пищеварения и нервная система, незрелая мышечная ткань и органы чувств. Мозг наравне с другими органами новорожденного малыша нельзя назвать зрелым.

Кора головного мозга уникальна сама по себе. Благодаря ей человек обладает такой отличительной от животных чертой, как сознание. Кора «отвечает» за эмоции, чувства, за умственные и интеллектуальные способности, за образное мышление, за коммуникативные способности, речь и лексикон, за способность анализировать, помнить, сопоставлять, распознавать. Именно эта часть мозга «славится» своими извилинами и бороздами, именно она полностью в ответе за индивидуальные качества, характер и темперамент человека. Кора делает его уникальной личностью.

Кора формируется во время внутриутробного развития, но с рождением ребенка процессы формирования не заканчиваются. А потому заключение доктора о незрелости коры для новорожденного — не более, чем признание естественного факта, вполне нормального. Вот если такое заключение будет вынесено в отношении 25-30 летнего человека, повод для волнения у его близких будет веский. Но это уже совсем другая история, не имеющая к малышам никакого отношения.

Примечательно, что ни в одной стране мира такого диагноза малышам не ставят принципиально, считая это верхом непрофессионализма. И только в российской педиатрии почему-то пугают новоиспеченных мам, которым и без того довольно сложно и тревожно живется на этом свете.

Чаще всего врач говорит о нейрофизиологической незрелости мозга малыша, поскольку доктору очень нужно хоть что-то сказать, чтобы объяснить родителям, почему малыш плохо координирует движения ручек и ножек, почему он много кричит и мало спит, почему срыгивает и мучается коликами.

Ответ на все вопросы универсален и прост — кора мозга не созрела в достаточной мере. Опасно ли это? Нет, если доктор имеет в виду именно функциональную незрелость.

Если же врач под этим странным и загадочным термином подразумевает некоторые неврологические нарушения у конкретного младенца — вопрос другой. Поэтому услышав такой диагноз, не теряйтесь и обязательно уточните у доктора, что именно он имеет ввиду.

Возможные нарушения — причины

Если доктор говорит о морфологической незрелости мозга малыша в контексте некоторых нарушений, которые он обнаруживает на осмотре, то правильнее ставить конкретный неврологический диагноз, чего многие доктора стараются избегать: детская неврология очень сложна и не всегда очевидна даже для доктора, а брать на себя ответственность за ошибку никому не хочется.

Чаще других вердикт о наличии незрелого мозга слышат родители недоношенных детей. Им еще раз рекомендуется перечитать статью с самого начала, сделав существенную поправку на то, что все органы и системы недоношенного ребенка еще более незрелые, чем органы доношенного младенца.

Нередко такое заключение слышат молодые мамы, которые во время беременности прошли через различные патологии, проживали в местности с неблагоприятной экологической обстановкой (хотя сейчас каждую беременную роженицу можно смело относить к такой группе риска, за исключением мам, которые живут в отдаленных поселениях глубоко в тайге).

Если невролог увидит в карточке ребенка такие записи, как «внутриутробная гипоксия», «резус-конфликт», «затяжные роды» (как вариант — «стремительные роды»), он всенепременно найдет у ребенка гипертонус, вялость, сонливость, крикливость или иные признаки того самого загадочного «заболевания» – незрелости головного мозга.

Бесспорно, есть ситуации, в которых у детей действительно есть аномалии развития головного мозга, которые никак не связаны с его возрастными особенностями: врожденные пороки развития отделов и участков коры, недоразвитие или отсутствие долей, сглаживание извилин и борозд. Но такие состояния имеют вполне существующие в справочниках медицинские названия, которые доктор должен огласить после детального и внимательного изучения состояния ребенка (проводятся обследования, такие, как УЗИ, МРТ, КТ).

Последствия и лечение

Если с формулировками и причинами все более-менее понятно, то пора поговорить о том, что волнует мам больше всего — какими могут быть последствия. Ровным счетом никакими, если речь идет о самой распространенной физиологической незрелости. К 5 годам кора головного мозга малыша завершит формирование, а к окончанию пубертатного периода она станет официально считаться вполне зрелой. Никакого лечения не требуется: ребенок, окруженный заботой и любовью, вырастет и «дозреет» вполне естественным путем.

Если доктор говорит о конкретной патологии мозга, после формулировки точного диагноза, на котором мама должна настоять, назначается курс лечения исходя из ситуации и конкретной аномалии.

В большинстве случаев массаж, гимнастика способствуют снятию многих неврологических проявлений без вреда для ребенка в будущем. При врожденных пороках развития мозга прогнозы зависят от степени функциональных нарушений, но к незрелости это опять же не имеет отношения.

Мнение доктора Комаровского

Известный педиатр Евгений Комаровский утверждает, что незрелость коры мозга для новорожденного — диагноз, который никогда не поставит уважающий себя врач. Именно незрелость мозга важна для малыша в первые 3-4 месяца его жизни, ведь она обуславливает врожденные рефлексы — хватательный, ползательный, рефлекс опоры, автоматической ходьбы и ряд других. По ним врачи судят о нормальности развития ребенка, а потому явление, которое является их основой и предпосылкой, считать болезнью никак нельзя. Если, конечно, речь идет не о чаде школьного возраста.

О том, как помочь крохе, если он отстает в развитии, расскажет детский невролог в следующем видео.

Источник

Особенности недоношенных детей

Недоношенными считаются дети, рожденные до 37-й недели беременности. Таким ребятишкам придется очень нелегко в первые месяцы своей «досрочной» жизни — ведь им предстоит не только интенсивно догонять своих сверстников в росте и весе, но и отважно сопротивляться множеству потенциально опаснейших патологий. О самых распространенных из них – расскажем подробно.

Зачастую после рождения недоношенные дети на некоторое время помещаются в стационар, в отделения интенсивной терапии, где специалисты-неонатологи пристально следят за их здоровьем, а также осуществляют меры по выхаживанию недоношенных детей.

У многих недоношенных детей некоторое время отсутствует сосательный рефлекс — питание таких малюток осуществляется с помощью специального зонда. Некоторые не могут самостоятельно дышать — их подсоединяют к соответствующей аппаратуре.

К наиболее важным особенностям недоношенных детей относятся:

- незрелая центральная нервная система (ЦНС), что выражается в вялости ребенка, хаотичных движениях ручек и ножек, отсутствии сосательного рефлекса;

- не сформировавшаяся система ЖКТ, чрезмерно малый объем желудка и слаборазвитая кишечная мускулатура;

- незрелая способность к терморегуляции (именно поэтому большинство недоношенных ребятишек нуждаются в пребывании в теплых и влажных кувезах);

- неразвитая дыхательная система (у сильно недоношенных детей, как правило, в момент рождения легкие не способны самостоятельно раскрыться и наполниться воздухом), что выражается в поверхностном “рваном” дыхании и в остановках дыхания при перегрузке (например, из-за плача);

- незрелая кожа, которая очень уязвима к воздействию микробов и легко травмируется даже при обычном прикосновении.

Под постоянным наблюдением врачей-неонатологов отделения интенсивной терапии недоношенный ребенок находится до тех пор, пока его жизненные и физические показатели не приблизятся к нормам рожденного в срок ребенка.

И, конечно же, наряду с выхаживанием и доращиванием недоношенных младенцев в стационарах осуществляется и тщательный их медицинский осмотр на предмет выявления серьезных заболеваний. Итак, у недоношенных детей наиболее часто проявляются следующие патологии:

Недоразвитые легкие и патологии дыхания

У большинства детей легкие формируются на 36 неделе беременности. Хотя существуют и исключения, ведь развитие каждого ребенка проходит индивидуально. Если мать уже знает, что ребенок родится раньше срока, она может заказать процедуру амниоцентеза (взятие на пробу околоплодных вод для лабораторного исследования), с помощью которой можно проверить уровень зрелости легких плода. В некоторых случаях для того, чтобы ускорить формирование легких у плода, до родов матери могут сделать инъекцию стероидов. Недоношенный ребенок, легкие которого еще не сформировались, рискует столкнуться со следующими осложнениями:

- Респираторный дистресс-синдром, который вызывает у ребенка резкое, нерегулярное дыхание. В этом случае выхаживание недоношенного ребенка проводят с помощью подачи в легкие дополнительного кислорода (аппаратом дыхательной поддержки), или использованием респиратора, или созданием постоянного положительного давления в дыхательных путях, или интубацией трахеи. В тяжелых случаях младенцу вводят дозы поверхностно-активного вещества, которого не хватает легким.

- Транзиторное тахипноэ новорождённых, то есть быстрое поверхностное дыхание. Это состояние может наблюдаться как у недоношенных, так и у младенцев полного срока. Выхаживание недоношенного ребенка в этом случае, как правило, проходит без медицинского вмешательства и занимает до нескольких дней. Пока дыхание новорожденного не нормализовалось, используют внутривенное кормление.

- Бронхолегочная дисплазия легких возникает, когда повреждены легкие новорожденного. К сожалению, когда недоношенных лечат с помощью аппарата искусственной вентиляции, их легкие, в силу своей слабости, не всегда могут выдержать постоянное давление, нагнетаемое аппаратом. Недоношенные дети, которых помещали в аппарат искусственной вентиляции более чем на двадцать восемь дней, подвергаются высокому риску развития БЛД.

Пневмония недоношенных детей

Еще одно тяжелое последствие, с которым зачастую сталкиваются недоношенные ребятишки – пневмония. Она вызывается инфекцией в той области легких, которая задействована в обмене углекислого газа и кислорода. Возникающее воспаление уменьшает объем пространства, доступного для обмена воздуха. Это может привести к тому, что организм ребенка не будет получать кислород в нужном количестве.

В этом случае лечение недоношенных детей будет включать антибиотики, а также снабжение организма дополнительным кислородом и интубацию. Если пневмонию вовремя не начать лечить, она может развиться в смертельную инфекцию или привести к сепсису или менингиту.

Апноэ и брадикардия

К весьма распространенным болезням недоношенных детей относятся также апноэ и брадикардия. Апноэ – это кратковременные остановки дыхания. В стационарах к этой ситуации специалисты всегда готовы: если у недоношенного ребенка развивается нерегулярное дыхание и паузы достигают 10-15 секунд, в отделении интенсивной терапии, где он находится на выхаживании, зазвучит сигнал тревоги, призывая медиков на помощь.

Брадикардией называется снижение частоты сердечных сокращений. Сценарий тот же: если пульс недоношенного крохи падает ниже 100 ударов в минуту, также срабатывает сигнализация.

Обычно легкое похлопывание по спинке новорождённого помогает «напомнить» ему снова начать дышать, а также увеличивает частоту сердечных сокращений. Но иногда малютке требуется и более серьезная специализированная помощь.

Инфекции у недоношенных детей

Обычных деток, рожденных в срок, от большинства инфекций защищает не только мамино грудное молоко и частичный мамин иммунитет, но и два жизненно важных органа – кожа и дыхательная система. И то, и другое в норме препятствуют проникновению вовнутрь уязвимого организма множества вирусов и бактерий. Но у недоношенного ребенка наблюдается определенная недоразвитость – и системы дыхания, и зрелости кожных покровов.

Высокий риск развития инфекций у недоношенных детей – это вторая причина, по которой этих малюток некоторое время содержат в кувезах. Эти кроватки-инкубаторы не только создают вокруг ребятишек благоприятных климат, но и защищают их от инфекций.

Внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК)

Дети, рожденные раньше 34-й недели, сталкиваются с повышенным риском внутрижелудочкового кровоизлияния в мозге. Дело в том, что во время родов давление в кровеносных сосудах меняется так резко, что слабые сосуды могут с этим не справиться. В будущем ВЖК может привести к таким осложнениям, как церебральный паралич, умственная отсталость, трудности в обучении.

Внутричерепное кровоизлияние встречается примерно у каждого третьего ребенка, родившегося на 24-26 неделе беременности. Если преждевременные роды неизбежны, врач может прописать беременной женщине лекарства, которые уменьшат риск тяжелых внутричерепных кровоизлияний у новорожденных.

Ретинопатия недоношенных

Это крайне опасное заболевание, которое поражает недоразвитые сосуды и капиляры в глазах недоношенных детей. Ретинопатия недоношенных может проходить мягко, без видимых дефектов, или может проходить в тяжелой форме с образованием новых кровеносных сосудов (неоваскуляризация) и привести к отслойке сетчатки, и даже порой – к слепоте.

При лечения легкой ретинопатии врач может прописать курс специальных капель (витаминных или гормональных препаратов). В сложных случаях прибегают к хирургическому вмешательству, цель которого – остановить отслойку сетчатки глаза.

Кроме того, стоит отметить, что большинство болезней, имеющих у здоровых детей один режим протекания, у недоношенных ребят проявляются иначе. Например, обычная желтуха новорожденных, которая у ребятишек, родившихся в срок, проходит обычно за 1-2 недели, у недоношенных может «царствовать» до 4-5 недель. Также у недоношенных детей в разы выше риски развития паховой грыжи, анемии, синдрома внезапной смерти младенца во сне, дисплазии тазобедренного сустава и бронхиальной астмы.

Нет никакого резона подслащивать реальность – в большинстве случаев недоношенного малютку и его родителей ждут серьезные испытания в первый год жизни малыша. Но это отнюдь не значит, что недоношенный ребенок обречен на болезненное существование, хронически слабое здоровье и множество патологий.

Судите сами: в современной России на каждую сотню новорожденных приходится 7 недоношенных. И если вы встретите этих детей в возрасте старше двух лет, вы наверняка не сможете определить – кто из них родился в срок, а кто – немного поспешил навстречу новой жизни…

Источник

Врожденные аномалии сосудов головного мозга. Диагностика аномалий сосудов у детей

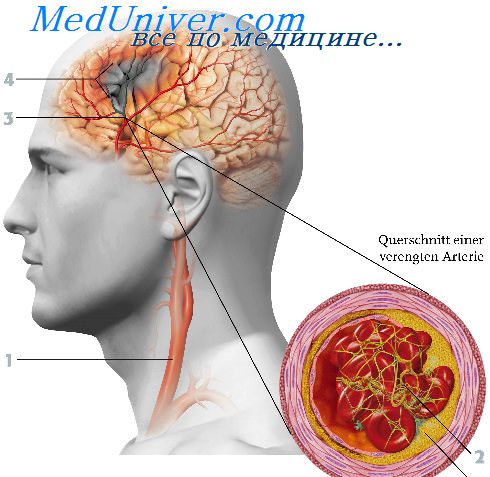

Врожденные пороки сосудов формируются вследствие нарушения развития сосудистой системы и могут быть в виде аневризм или аномалий строения капилляров между артериальной и венозной системой.

Артериальные и артерио-венозные аневризмы — это дефект стенки сосуда в месте бифуркации артерий или вен. Нарушение строения сосудистой стенки сопровождается ее мешотчатым расширением (аневризма).

У детей раннего возраста наиболее частой аномалией является дефект развития вены Галена. Порок представляет собой прямой анастомоз между задней мозговой или верхней мозжечковой артерией и веной Галена. Аневризматическое расширение сдавливает сильвиев водопровод, III желудочек, пластинку четверохолмия. В результате артерио-венозного шунтирования и переполнения венозной системы у ребенка с рождения развивается сердечная недостаточность. Сдавление III желудочка и сильвиева водопровода приводит к формированию гидроцефалии. На первом году жизни она проявляется быстрым нарастанием окружности черепа без клинических признаков повышения внутричерепного давления. Заподозрить возможность аневризмы помогает наличие других сосудистых аномалий на лице, черепе, туловище, конечностях, а также изменения со стороны сердца. На 2—3-м году жизни ребенка основным в клинике заболевания является синдром повышения внутричерепного давления.

Дети малоактивны, плохо спят, страдают головной болью, рвотой. В области лба, висков — расширение поверхностных вен, их извитость. При больших размерах аневризмы наблюдается односторонний, реже двусторонний, различной степени выраженности «пульсирующий экзофтальм». Артерио-венозное шунтирование сопровождается шумом в голове, который нередко отмечается ребенком и может быть прослушан врачом. Шум бывает локальным или диффузным, интенсивность его изменяется синхронно с пульсом. Очаговая неврологическая симптоматика проявляется птозом, косоглазием, вялой реакцией зрачков на свет, снижением зрения. Эти симптомы возникают в результате сдавления аневризмой черепномозговых нервов, часто бывают «мерцающими». На глазном дне — выраженные застойные явления, отек соска зрительного нерва, возможны аномалии развития сосудов глазного дна.

Наличие артерио-венозного шунта подтверждается повышением парциального давления кислорода в яремной вене. Это простой и демонстративный тест для диагноза аномалии вены Галена. Диагноз уточняется с помощью пневмоэнцефалографии, которая позволяет выявить наличие масс, проецирующихся кпереди от III желудочка. Ангиография устанавливает характер и размер аневризмы.

Артерио-венозные аневризмы, локализующиеся на поверхности гемисфер, в бассейнах передней и средней мозговых артерий, у детей раннего возраста могут быть «немыми». Однако в некоторых случаях отмечаются периодические мигренозные головные боли, очаговые неврологические симптомы. Основные из них — фокальные моторные и сенсорные припадки. Они могут быть единственным симптомом в течение многих лет, не сопровождаются изменениями биоэлектрической активности мозга в межприступный период.

Артериальные аневризмы у детей раннего возраста обычно клинически не проявляются. В редких случаях отмечаются головная боль, нарушения сна. Головная боль усиливается после физического или эмоционального напряжения. В неврологическом статусе возможно изолированное преходящее одностороннее поражение черепномозговых нервов, чаще глазодвигательных. Диагноз артериальной или артерио-венозной аневризмы уточняется с помощью ангиографии.

Разрыв аневризмы наступает внезапно или может быть спровоцирован физическим напряжением, травмой. О возможности разрыва аневризмы всегда следует подумать, когда тяжелое состояние — потеря сознания, судороги — развивается у ребенка после легкой травмы головы. Разрыв артериальной и артерио-венозной аневризмы характеризуется клиникой внутричерепного кровоизлияния. Наиболее часто наблюдаются субарахноидальные кровоизлияния.

У детей раннего возраста наблюдаются и другие типы пороков развития сосудов головного мозга: телеангиэктазии, кавернозные гемангиомы. Они могут быть изолированными, но чаще являются одним из проявлений генетически детерминированпых заболеваний, таких, как энцефалотригеминальный ангиоматоз (болезнь Штурге — Вебера), цереброретинальный ангиоматоз Гиппеля-Линдау, сосудисто-костная дизэмбриоплазия и др.

– Также рекомендуем “Внутричерепные кровоизлияния. Виды внутричерепных кровоизлияний у детей”

Оглавление темы “Травмы черепа. Нарушение мозгового кровообращения у детей”:

1. Сдавление мозга. Гематомы у детей

2. Переломы черепа. Диагностика переломов черепа у детей

3. Открытая черепно-мозговая травма. Диагностика и лечение открытой черепно-мозговой травмы

4. Нарушения мозгового кровообращения. Виды нарушения мозгового кровообращения

5. Врожденные аномалии сосудов головного мозга. Диагностика аномалий сосудов у детей

6. Внутричерепные кровоизлияния. Виды внутричерепных кровоизлияний у детей

7. Тромбоз мозговых вен у детей. Тромбоз мозгового синуса у ребенка

8. Артериальные тромбозы у детей. Эмболии сосудов мозга у ребенка

9. Венозное полнокровие мозга. Обменные болезни нервной системы у детей

10. Наследственные нарушения обмена аминокислот. Фенилпировиноградная олигофрения

Источник