Некроз сосудов головного мозга что это

СМЕРТЬ МОЗГА (син. мозговая смерть) – патологическое состояние, связанное с тотальным некрозом головного мозга, а также первых шейных сегментов спинного мозга, при сохраненной сердечной деятельности и газообмене, обеспеченном с помощью непрерывной искусственной вентиляции легких. С. м. обусловлена прекращением кровообращения в головном мозге, наступающим при резком повышении внутричерепного давления и уравнивании его с системным АД.

С. м. впервые описали в 1959 г. Молларе и Гулон (Р. Mollaret, М. Goulon). Они проследили прекращение всех функций головного мозга (см.) в условиях длительной искусственной вентиляции легких (см. Искусственное дыхание) и назвали такое состояние запредельной комой. В дальнейшем были предложены такие термины, как «диссоциированная смерть», «состояние деанимации», «сердечно-легочный препарат»,«искусственно продолженная агония» и др. Патологоанатомы используют также термин «респираторный мозг».

Достоверным морфол. признаком С. м. является некроз полушарий головного мозга, мозжечка, мозгового ствола, C1-2 сегментов спинного мозга, не сопровождающийся глиальной реакцией и завершающийся лизисом ткани мозга. В условиях сохраняющейся сердечной деятельности и непрерывной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вначале нарастает отек мозга (см. Отек и набухание головного мозга). При этом увеличивается его вес, ткань становится дряблой, появляются субарахноидальные кровоизлияния (см. Подоболочечные кровоизлияния). Ущемленные вследствие отека отделы мозга, напр, миндалины мозжечка, крючки парагиппокампа льных извилин, подвергаются распаду и аутолизу (см.). Повсеместно отмечается некроз нейронов, пропитывание плазмой ткани мозга, распад стенок сосудов. В субарахноидальном пространстве спинного мозга обнаруживаются оторвавшиеся частицы некротизированной коры мозжечка, к-рые с током цереброспинальной жидкости смещаются иногда до конского хвоста. Некроз C1-2 сегментов происходит в результате прекращения кровотока в позвоночных артериях, ветви к-рых обеспечивают кровоснабжение этих сегментов. Иногда в указанных сегментах спинного мозга наблюдается картина геморрагического инфаркта (см.).

Клин, картина характеризуется устойчивым и полным выключением всех функций ц. н. с. При этом отсутствует сознание и собственное дыхание, исчезают все двигательные реакции на внешние раздражения, сухожильные, периостальные, кожные рефлексы, отмечается атония мускулатуры, отсутствует реакция зрачков на сильный прямой свет (зрачки сохраняют одинаковый диаметр, превышающий 5 мм), не определяются корнеальные, околовестибулярные рефлексы – не наблюдается калорического нистагма (см.), не выявляются движения в ответ на раздражение мышц глаз, лица, языка, иннервируемых черепно-мозговыми (черепными, Т.) нервами. Сильное продвижение эндотрахеальной трубки в трахее, продвижение катетера в бронхах при отсасывании слизи не вызывают глоточного рефлекса, рефлексов со слизистой оболочки носоглотки и кашлевых движений. Сильное давление на глазные яблоки не сопровождается брадикардней, атропиновый тест отрицателен (после внутривенного введения 2 мл 0,1% р-ра атропина сульфата не наступает учащения пульса). Также отсутствует спонтанная и вызванная электрическая активность мозга. В момент смерти мозга и выключения функций мозгового ствола наряду с прекращением собственного дыхания развивается коллапс с падением АД до нуля. Прекратившееся собственное дыхание в условиях С. м. никогда не восстанавливается, но АД можно поддержать на нормальном уровне под влиянием прессорных аминов. В редких случаях происходит спонтанное восстановление АД на низких цифрах (80/50 мм рт. ст.), что объясняется сохранением спинальной регуляции гемодинамики.

Через 6-48 час. после наступления С. м. восстанавливается рефлекторная деятельность спинного мозга, к-рая сохраняется вплоть до остановки сердца. При этом появляются моносинаптические рефлексы растяжения сухожилий трехглавой, двуглавой мышц, ахилловы и коленные рефлексы. При штриховом раздражении кожи передней поверхности грудной клетки и живота наблюдаются глобальные сокращения мышц туловища, а иногда и конечностей с включением мышц, противоположных по функции. Характерно распространенное сокращение мышц брюшного пресса при штриховом раздражении кожи живота. После восстановления автономных функций спинного мозга несколько повышается АД и температура тела, что обусловлено частичной их регуляцией на спинальном уровне.

Диагноз устанавливают на основании клин, данных при условии, что отсутствуют подозрения на возможность приема снотворных и других средств, угнетающих деятельность мозга, исключена возможность гипотермии, метаболических и эндокринных нарушений.

Определяющим признаком С. м. является отсутствие собственного дыхания, обусловленное гибелью структур дыхательного центра. Для определения отсутствия собственного дыхания применяют пробу на гиперкапнию без гипоксемии (апноэтическая оксигенация, или разделительный тест), при этом вначале проводят искусственную вентиляцию легких 100% кислородом в течение 1 часа, затем аппарат ИВЛ отключают и 100% кислород подают через катетер, введенный в эндотрахеальную или трахеостомическую трубку со скоростью 6-8 л в 1 мин. В это время наблюдают за резиновым контрольным мешком аппарата, изменения объема к-рого позволяют судить о возникновении собственного дыхания. При проведении этой пробы осуществляют мониторное наблюдение за АД, ЭКГ, частотой пульса, газовым составом крови. С целью контроля за газовым составом крови набирают артериальную кровь через постоянный катетер, введенный в лучевую или бедренную артерию сразу после отключения от ИВЛ, а затем через 5, 10, 15 и 30 мин. При смерти мозга показатели АД, ЭКГ, частоты пульса, PaO2 остаются постоянными. Отсутствие дыхательных движений при нарастании PaCO2 выше 60 мм рт. ст. (7,99 мПа), т. е. пороговых величин, необходимых для возбуждения дыхательного центра, является наиболее надежным признаком гибели его структур.

Важное значение в диагностике С. м. имеет электроэнцефалография (см.), с помощью к-рой выявляется так наз. электрическое молчание коры головного мозга. В этих случаях ЭЭГ необходимо регистрировать непрерывно не менее 30 мин. и не менее 10 мин. при действии световых, звуковых и болевых раздражителей.

Важным признаком С. м. является прекращение мозгового кровообращения, выявляемое с помощью ангиографии (см.). При этом введенное в общие сонные артерии рентгеноконтрастное вещество останавливается на уровне сифона на основании черепа пли в шейной части внутренней сонной артерии; при аксиальной ангиографии – на уровне основной (базилярной. Т.) или вертебральной артерии. При проведении этого исследования в условиях С. м. рекомендуется снизить внутричерепное давление, системное АД во время ангиографии должно быть ее менее 60 мм рт. ст. Через 30 мин. после проведения первой выполняют повторную ангиографию.

В течение первого часа после регистрации С. м. и постоянно на протяжении первых 12-24 час. отмечаются метаболические нарушения и расстройства газообмена в головном мозге. При этом критической величиной падения скорости потребления мозгом кислорода считают от 0,3 до 0,48 мл на 100 г ткани мозга в 1 мин. (в норме 3.3 мг/100 г ткани мозга в 1 мин.). Анаэробное окисление в ткани мозга сопровождается накоплением молочной к-ты, количество к-рой в цереброспинальной жидкости возрастает до 10 -15 ммоль/л (в норме 1,87 – 2.03 ммоль/л). Результаты клин, обследования и диагностических тестов записывают в специальные карты не реже чем через каждые 12 час.

Понятие «смерть мозга» не идентично понятию «биологическая смерть», хотя наступление биол. смерти в этих случаях, при современном состоянии медицины, неизбежно. Продолжительность состояния, в течение к-рого, несмотря на С. м., может сохраняться или медикаментозно поддерживаться более или менее адекватная сердечная деятельность при продолжающейся ИВЛ, колеблется от нескольких часов до 5-6 дней; в отдельных случаях продолжительность этого состояния увеличивается до 4 нед.

См. также Реанимация, Реанимационная патология.

Библиография: Людковская И. Г. и Попова Л. М. Морфология и патогенез «смерти головного мозга» при инсульте, Арх. патол., т. 40, в. 9, с. 48,’ 1978; Неговский В. А. Актуальные проблемы реаниматологии, М., 1971; Попова Л. М. Запредельная кома при инсульте, Шурн. невропат, и психиат., т. 76, в. 8, с. 1121, 1976: она же, Нейрореаниматология, М., 1983; Современные проблемы реаниматологии, К 70-летию со дня рождения академика АМН СССР Б. А. Неговского, под ред. П. Д. Горизонтова и А. М. Гурвича, М., 1980; Black Р. М. Brain death (first of two parts), New Engl. J. Med., v. 299, p. 338, 1978; J 0 r g e n s e n P. В., J 0 r g e n-s e n E. O. a. Rosenkli n t A. Brain death pathogenesis and diagnosis, Acta nenroi. scand., v. 49, p. 355,” 1973; M о 1 1 a r e t P. e t G о u 1 o n M. Le co-rna de passe, Rev, Neurol., t. 10, p. 3, 1959; Moseley J. I., M о 1 i n a r i G. F. a. W a 1 k e r A. E. Respiratory brain, Arch. Path. Lab. Med., v. 100, p. 61, 1976; P 1 u m F. a. P о suer J. B. The diagnosis of stupor and coma, Philadelphia, 1972; R o b e r t F. a. M u m enth a-1 e r M. Kriterien des Hirntodes, Schweiz, med. Wsclir., S. 335, 1977, bibliogr.; Schafer J. A. a. Caron n a J. J. Duration of apnea needed to confirm brain death, Neurology (Minneap.), v. 28, p. 661, 1978; W a lker A. E. The death of a brain, Johns Hopk. Hosp. Rep., v. 124, p. 190, 1969; Wawersik J. Krite-rien des Todes unter dem Aspekt der Reanimation, Chirurg, Bd 39, S. 345, 1968.

Л. М. Попова.

Источник

Сужение сосудов головного мозга – это не заболевание, а симптом, который сопровождает сразу несколько патологий. Чаще всего на начальных стадиях он проявляется головными болями и снижением памяти. Многие пациенты принимают эти признаки за переутомление и не обращаются к врачу. Однако прогрессирование патологий может привести к инсульту или слабоумию. При наличии проявлений сужения сосудов головного мозга обязательно обращайтесь к врачу! Чем раньше начать лечение, тем благоприятнее прогноз.

Запишитесь на прием в Поликлинике Отрадное в удобное для вас время! Опытные врачи направят вас на исследования и по их результатам определят причины сужения сосудов головного мозга в вашем случае. Далее будет разработан индивидуальный план лечения, благодаря которому вы сможете избежать осложнений и повысите качество жизни.

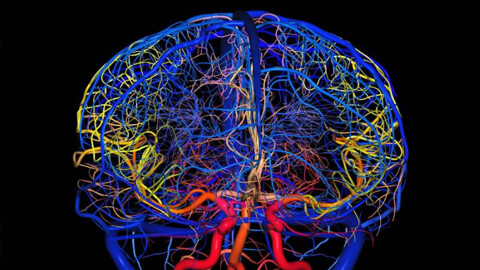

Сосуды головного мозга

Наш мозг ежедневно справляется с огромными нагрузками. Для нормального функционирования ему необходимо много питательных веществ и кислорода. Они доставляются в мозг с кровотоком через 4 магистральные артерии: 2 сонные и 2 позвоночные. Ответвления магистральных сосудов образуют у основания мозга своеобразный круг. Он называется виллизиевым – в честь ученого Томаса Уиллиса, который в 17 веке впервые представил его описание. Этот круг позволяет компенсировать кровообращение при поражении одного или нескольких магистральных сосудов. Компенсаторная способность этого сплетения очень высока. В некоторых случаях даже при патологических процессах в 3 из 4 магистральных артерий человек может ощущать лишь незначительный дискомфорт.

Однако компенсаторные возможности все же не бесконечны. Поэтому рано или поздно поражения сосудов головного мозга будут проявляться заметными нарушениями.

В состоянии покоя головному мозгу для нормального функционирования требуется около 15% объема крови, циркулирующей во всем организме. К нему поступает около 25% кислорода, вдыхаемого человеком. Сосуды головного мозга ежедневно подвержены огромным нагрузкам. При этом в здоровом состоянии они невероятно эластичны. Однако при регулярном воздействии неблагоприятных факторов они способны сузиться, что приведет к недостатку кислорода и питательных веществ в тканях мозга, что негативно скажется на его работе.

Справка! Недостаточность кровоснабжения головного мозга называют дисциркуляторной энцефалопатией.

Классификация стеноза сосудов головного мозга

По форме сужение бывает:

- Острым – такое состояние способно повлечь за собой инсульт или летальный исход.

- Хроническим – развивается постепенно, медленно, человек может длительное время ничего не подозревать о патологических процессах.

Хроническое сужение сосудов имеет 3 стадии развития:

- При первой пациент испытывает незначительные головные боли, сонливость, хроническую усталость, наблюдает у себя рассеянность и небольшую забывчивость.

- На второй проявляются сильные головные боли, расстройства походки, значительное снижение трудоспособности, перепады настроения, сбои функционирования мочевыделительной системы.

- На третьей стадии развивается деменция (слабоумие) – пациент теряет самостоятельность и способность бытового самообслуживания, наблюдаются явные проблемы с координацией движений, непроизвольные мочеиспускания.

Почему возникает стеноз сосудов головного мозга

Главными причинами сужения сосудов головного мозга являются:

- Атеросклероз.

- Гипертоническая болезнь.

- Шейный остеохондроз.

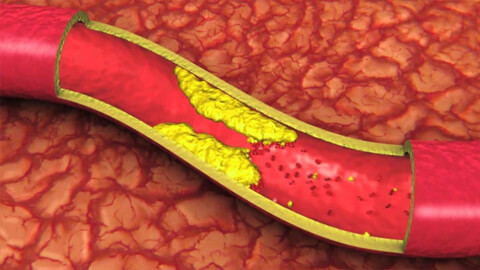

Атеросклероз сосудов головного мозга – патологический процесс, при котором из-за нарушения липидного обмена на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Бляшки, разрастаясь, со временем замещаются соединительной тканью. Это сужает просвет сосуда и уменьшает его проходимость. Наиболее подвержены атеросклерозу сонные артерии. Бляшка может полностью закупорить просвет сосуда.

Гипертоническая болезнь – это хроническая патология, при которой наблюдается артериальная гипертензия (повышение давления), в большинстве случаев по неустановленным причинам. Этим заболеванием страдают до 40% людей. Регулярные перепады давления сказываются на эластичности сосудов. Их ткань патологически изменяется, стенки уплотняются, появляются локальные сужения. Со временем просвет сосуда способен полностью закрыться.

Остеохондроз шейного отдела проявляется деформацией межпозвонковых дисков. Они способны зажимать позвоночные артерии, по которым к мозгу поступает кровь.

Сужение сосудов головного мозга может наблюдаться у пациентов любого возраста, включая детей. В группе риска находятся люди, страдающие такими заболеваниями, как:

- Сахарный диабет.

- Сердечно-сосудистые патологии (сбои сердечного ритма, ишемическая болезнь и т.д.).

- Гиперхолестеринемия (повышенный холестерин).

Также возможность сужения сосудов головного мозга повышают:

- Курение.

- Злоупотребление спиртным.

- Малоподвижный образ жизни.

- Частые стрессы и эмоциональные перенапряжения.

- Умственные перегрузки.

- Редкое пребывание на свежем воздухе – при недостатке кислорода может повыситься артериальное давление.

- Лишний вес.

- Генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Симптомы сужения сосудов головного мозга

На начальных стадиях сужение проявляется следующими признаками:

- Снижением памяти (особенно часто в таких ситуациях люди забывают события, которые происходили с ними совсем недавно).

- Ухудшением обучаемости и трудоспособности.

- Головокружениями.

- Хронической усталостью.

- Потерей интереса к происходящему.

- Депрессивными состояниями.

- Перепадами настроения.

- Эмоциональной неустойчивостью.

- Проблемами с концентрацией внимания.

- Расстройствами сна: бессонницей, тревожным сном.

Если лечение провести на данном этапе, то нарушения можно устранить и восстановить качество жизни пациента.

При прогрессировании патологии наблюдаются:

- Нарушения речи.

- Шум в голове.

- Снижение слуха.

- Дрожание рук.

- Неловкость движений.

- Изменение походки.

Осложнения

Длительно суженные сосуды головного мозга способны стать причиной развития:

- Слабоумия.

- Геморрагического инсульта – проявляется разрывом сосуда с последующим кровоизлиянием в головной мозг.

- Ишемического инсульта – нарушения кровоснабжения отделов мозга из-за закупорки сосудов.

Диагностика

Диагностику сужения сосудов головного мозга осуществляет невролог. Для оценки состояния сосудов и кровотока в них назначаются:

- Ультразвуковая допплерография – позволяет изучить скорость кровотока и выявить сужения сосудов.

- Ангиография – дает возможность оценить состояние нервных стволов сосудов.

- Дуплексное сканирование – для определения состояния стенок сосудов, выявления сужений, атеросклеротических бляшек и тромбов.

- ЭКГ.

- Оценка состояния глазного дна – клетки глазного дна связаны с нейронами мозга, и сосудистые нарушения и изменение нервных клеток в области глазного дна могут говорить о патологиях головного мозга.

Лечение

Необходимо устранить причину сужения сосудов, так как если этого не сделать, патология будет прогрессировать. Проводится лечение гипертонической болезни, атеросклероза или шейного остеохондроза. При гипертонии назначают:

- Гипотензивные препараты (снижающие давление).

- Антиагреганты – медикаменты, предупреждающие возникновение тромбов.

- Витаминные комплексы с содержанием витаминов С, PP и B6.

- Диету с ограничением употребления соли.

Лечение атеросклероза подразумевает:

- Статины – снижающие уровень холестерина в крови.

- Диету с ограничением животных жиров.

При шейном остеохондрозе назначают:

- Ношение корсета для поддержания правильного положения спины и шеи.

- Болеутоляющие.

- Противовоспалительные препараты.

- Физиотерапевтические процедуры.

- Массаж.

- Лечебная физкультура.

Также проводится симптоматическая терапия. В зависимости от нарушений, вызванных сужением сосудов, могут быть назначены:

- Препараты, улучшающие обменные процессы в мозге – при потере памяти.

- Лекарства, укрепляющие сосуды – при головокружениях.

- Массаж и лечебная физкультура – при расстройствах двигательных функций.

- Антидепрессанты и успокоительные – при эмоциональных расстройствах и депрессии.

Для профилактики мультиинфарктных состояний мозга пациенты принимают антикоагулянты – препараты, снижающие свертываемость крови.

При нарушении кровотока более чем на 50% может быть назначено хирургическое лечение – стентирование. Это расширение с помощью стента – каркаса, который устанавливают в просвет сосуда. Операция позволяет расширить сосуд и восстановить в нем кровоток.

Профилактика сужения сосудов головного мозга

Полностью избежать вероятности сужения сосудов головного мозга достаточно сложно. Однако некоторые профилактические мероприятия позволят значительно снизить риск развития патологии. Необходимо:

- Пересмотреть рацион.

- Уделять внимание умеренным физическим нагрузкам, чтобы не допускать застойных процессов.

- Избавиться от лишнего веса, если он есть.

- Отказаться от вредных привычек.

- Стараться чаще бывать на свежем воздухе, организовывая активный досуг.

- Тренировать стрессоустойчивость.

Пересмотр рациона подразумевает:

- Включение в него максимально богатых полезными веществами продуктов: свежих овощей и фруктов, нежирного мяса, рыбы, зелени.

- Сокращение употребления вредной еды: копченостей, жирной, соленой пищи.

Профилактикой сужения сосудов головного мозга также является регулярное прохождение медицинских профилактических осмотров. Если это делать ежегодно, то изменения можно будет выявить на ранних стадиях, когда они достаточно легко корректируются.

Источник