Нервная регуляция сосудов головного мозга

Ауторегуляция мозгового кровообращения. Нервная и гуморальная регуляция сосудов головного мозгаАуторегуляция мозгового кровообращения – это способность поддерживать постоянство объемного мозгового кровотока в условиях изменения перфузионного давления в основном за счет колебаний артериального давления (Мчедлишвили Г.И., 1968; Ганнушкина И.В., 1975; Москаленко Ю.Е., 1984; Москаленко Ю.Е. и соавт., 1988; Fog, 1938; Lassen, 1964; Harper, 1966; Ekstrom-Jodal et al., 1971; Berne et al., 1981; Paulson et al., 1989). При повышении артериального давления (АД) резистивные сосуды суживаются и ограничивают приток крови к мозгу, а при снижении – расширяются и увеличивают приток крови к мозгу, в результате мозговая перфузия остается неизменной при колебании системного АД (Зеликсон Б.Б., 1973; Wahl, Schilling, 1993). В основе ауторегуляции мозгового кровообращения лежат три взаимосвязанных механизма, нейрогенный, гуморально-метаболический и миогенный (Aaslid, 1992; Wahl, Schilling, 1993). Заметим, что мозговая ауторегуляция не является каким-то особенным и обособленным видом регуляции церебральной гемодинамики. Этот достаточно сложный механизм базируется на известных для любого сосудистого региона видах регуляции сосудистого тонуса, имея при этом некоторые особенности. В связи с этим ниже представляем краткую характеристику основных вариантов регуляции мозгового кровообращения. Регуляция мозгового кровообращения, как и других органов, включает нейрогенный, гуморальный, метаболический, миогенный и эндотелийзависимый механизмы. Нервная система, безусловно, участвует в регуляции мозговой гемодинамики. При этом мозговой кровоток крайне мало снижается {всего на 5-10%) при максимальной стимуляции симпатических нервов (Фолков Б., Нил Э., 1976; Лассен Н.А., 1982). Этот факт позволил сделать вывод о малой функциональной роли нервных влияний в регуляции мозгового кровотока. Роль нервной системы ограничивается модулирующими влияниями на другие контуры регуляции мозговой гемодинамики (Москаленко Ю.Е., 1984), как уже упоминалось выше.

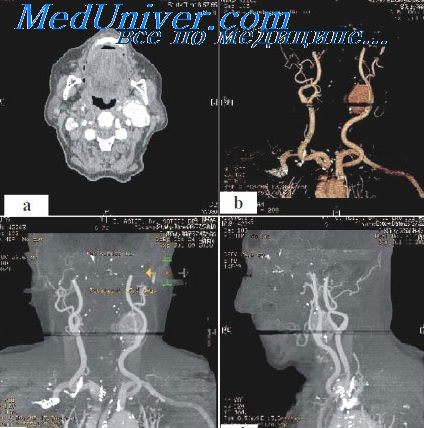

Гуморальная регуляция мозгового кровообращения в основном связана с функционированием ренин-ангиотензиновой и калликреин-кининовой систем. Ангиотензин II обладает констрикторным действием на мозговые сосуды (Enoch et al., 1978; Reynier-Rebuffel etal., 1983; Das, Ghosh, 1997). В некоторых случаях гуморальные стимулы избирательно изменяют резистентность крупных мозговых артерий, правда без изменений кровотока вследствие реакций мелких мозговых сосудов (Faraci et al., 1988), т.е. некоторые гуморальные факторы производят противоположные сосудистые эффекты в крупных и мелких артериях, что выражается в незначительных изменениях суммарного кровотока. Согласно сформулированной более 100 лет назад метаболической концепции Roy и Sherrington, метаболическая регуляция мозговой гемодинамики в виде усиления локального мозгового кровотока является следствием увеличения концентрации в нейронах конечных продуктов метаболизма (Н+, К+, аденозина), в связи с повышением нейрональной активности (Шахнович А.Р., Шахнович В.А., 1996; Aaslid, 1987; Klingelhofer et al., 1996; Sandor, 1999). Наиболее изученной является реакция тонуса мозговых сосудов на изменение напряжения С02 в артериальной крови, о чем уже говорилось выше. В основе миогенной регуляции мозгового кровообращения лежит способность сосудистой стенки реагировать сокращением на повышение и расслаблением на снижение внутрисосудистого давления. Этот феномен был впервые описан Остроумовым В.И., а затем подтвержден в опытах Бейлисса (Конради Г.П., 1973). Эндотелийзависимая регуляция тонуса кровеносных сосудов осуществляется благодаря выработке эндотелиальными клетками биологически активных субстанций вазодилататорного и вазоконстрикторного действия. Важнейшими дилататорами являются оксид азота, эндотелиальный фактор гиперполяризации (EDHF), простациклин, натрийуретический пептид С-типа и адреномедуллин (Kukreja et al., 1993; Katusic et al., 1989)- Кроме того, в сосудистой стенке синтезируется важнейший дилататор – брадикинин. Изменение соотношения продукции эндотелием дилататоров и констрикторов, про- и антитромбогенных факторов и связанная с этим дизрегуляция сосудистого тонуса и реологии крови обозначается как дисфункция эндотелия (Luscher et al.,1993; Vanhoutte, 1997; Sobrevia, Mann, 1997). – Также рекомендуем “Артериальное давление сосудов головного мозга. Особенности мозговой гемодинамики” Оглавление темы “Допплерография мозговых сосудов”: 1. Датчики УЗИ для сосудов. Системы для ультразвуковой допплерографии 2. Значение УЗДГ сосудов. Датчики для УЗДГ сосудов 3. Безопасность диагностического ультразвука. Экстракраниальный отдел брахиоцефальных артерий 4. Артерии основания мозга. Внечерепные коллатерали брахиоцефальных артерий 5. Значение коллатералей брахиоцефальных артерий. Особенности региональной мозговой гемодинамики 6. Кровоток в мозговых сосудах. Влияние углекислого газа на кровоток в головном мозге 7. Ауторегуляция мозгового кровообращения. Нервная и гуморальная регуляция сосудов головного мозга 8. Артериальное давление сосудов головного мозга. Особенности мозговой гемодинамики 9. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий. Техника сканирования брахиоцефальных артерий 10. УЗИ ветвей брахиоцефальных артерий. Техника эхографии ветвей дуги аорты |

Источник

| Оглавление темы “Сосудистый тонус. Эндотелий сосудов. Кровоснабжение головного мозга. Кровоснабжение сердца ( миокарда ).”: 1. Регионарное кровообращение. Сосудистый тонус. Эффект Остроумова-Бейлисса. 2. Ауторегуляция кровотока. Теории механизма ауторегуляции кровотока. Миогенная, нейрогенная теория. Теория тканевого давления. Обменная теория. 3. Базальный тонус сосудов. Растяжимость сосудов. Трансмуральное давление. Мобилизация крови из вен. 4. Депонирование крови. Причина головокружения ( обморока ) при вставании. Рабочая ( или функциональная ) гиперемия. 5. Реактивная ( постокклюзионная ) гиперемия. Ауторегуляторная реакция. Функциональная гиперемия органов. 6. Нервная регуляция тонуса сосудов. Парасимпатические воздействия на сосуды. Влияние симпатической нервной системы на сосуды. 7. Влияние простогландинов на сосуды. Воздействие кининов на стенку сосуда. 8. Эндотелий сосудов. Роль ( значение ) эндотелия в регуляции просвета сосудов. 9. Кровоснабжение головного мозга. Интенсивность кровотока в сосудах мозга. Миогенная, гуморальная регуляция мозгового кровотока. 10. Кровоснабжение сердца ( миокарда ). Интенсивность кровотока в сосудах сердца ( миокарда ). Миогенная, гуморальная регуляция коронарного кровотока. Нервная регуляция тонуса сосудов. Парасимпатические воздействия на сосуды. Влияние симпатической нервной системы на сосуды.Нейрогенное сужение сосудов осуществляется путем возбуждения адренергических волокон, которые действуют на гладкие мышцы сосудов путем высвобождения в области нервных окончаний медиатора адреналина. Торможение импульсов в симпатических нервных волокнах влияет на гладкие мышцы сосудов путем снижения их тонуса. Парасимпатические вазодилататорные волокна холинергической природы доказаны для группы волокон сакрального отдела, идущих в составе п. pelvicus. В блуждающих нервах отсутствуют сосудорасширяющие волокна для органов брюшной полости. В скелетных мышцах доказано наличие симпатических вазодилататорных нервных волокон, которые являются холинергическими. Внутрицен-тральный путь этих волокон начинается в моторной зоне коры мозга. Тот факт, что эти волокна могут возбуждаться при стимуляции двигательной области коры мозга, позволяет предположить, что они вовлекаются в системную реакцию, способствующую увеличению кровотока в скелетных мышцах в начале их работы. Гипоталамическое представительство этой системы волокон указывает на их участие в эмоциональных реакциях организма.

У теплокровных отсутствует «дилататорный» центр с особой системой «дилататорных» волокон. Вазомоторные сдвиги бульбоспинального уровня осуществляются исключительно путем изменения числа возбужденных констрикторных волокон и частоты их разрядов, т. е. сосудодвигательные эффекты возникают только путем возбуждения или торможения констрикторных волокон симпатических нервов. Адренергические волокна при электрической стимуляции могут передавать импульсацию с частотой 80-100 в 1 с. Однако в физиологическом покое частота импульсов в них составляет 1-3 в 1 с и может увеличиваться при прессорном рефлексе только до 12-15 имп/с. Из сказанного ясно, что практически весь диапазон величин сосудистых реакций, которые можно получить при электрической стимуляции нервов, соответствует увеличению частоты импульсов всего лишь на 1-12 в 1 мин, что вегетативная нервная система в норме функционирует при частоте разрядов значительно меньшей 10 имп/с. Электрическая стимуляция соответствующих симпатических волокон приводит к достаточно сильному повышению сопротивления сосудов скелетных мышц, кишечника, селезенки, кожи, печени, почки, жира; эффект выражен слабее в сосудах мозга, сердца. В сердце и почке этой вазоконстрикции противостоят местные вазодилататорные влияния, опосредованные активацией функций основных или специальных клеток ткани, одновременно запускаемые нейрогенным адренергическим механизмом. В результате такой суперпозиции двух механизмов выявление адренергической нейрогенной вазоконстрикции в сердце и почке составляет более сложную, чем для других органов, задачу. Общая закономерность все же состоит в том, что во всех органах стимуляция симпатических волокон вызывает активацию гладких мышц сосудов, иногда маскируемую одновременными или вторичными тормозными эффектами. При рефлекторном возбуждении симпатических нервных волокон, как правило, имеет место повышение сопротивления сосудов всех изученных областей (рис. 9.22). При торможении симпатической нервной системы (рефлексы с полостей сердца, депрессорный синокаротидный рефлекс) наблюдается обратный эффект. Различия между рефлекторными вазомоторными реакциями органов в основном количественные, качественные – обнаруживаются значительно реже. Одновременная параллельная регистрация сопротивления в различных сосудистых областях свидетельствует о качественно однозначном характере активных реакций сосудов при нервных влияниях. Учитывая небольшую величину рефлекторных констрикторных реакций сосудов сердца и мозга, можно полагать, что в естественных условиях кровоснабжения этих органов симпатические вазоконстрикторные влияния наних нивелируются метаболическими и общими гемодинамическими факторами, в результате чего конечным эффектом может быть расширение сосудов сердца и мозга. Этот суммарный дилататорный эффект обусловлен сложным комплексом влияний на указанные сосуды, а не только нейро-генных. Кроме того, эти отделы сосудистой системы обеспечивают обмен веществ в жизненно важных органах, поэтому слабость вазоконстриктор-ных рефлексов в этих органах обычно интерпретируют тем, что выраженные симпатические констрикторные влияния на сосуды мозга и сердца биологически нецелесообразно, так как это значительно уменьшало бы их кровоснабжение. Видео механизмы регуляции тонуса сосудов – профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин– Также рекомендуем “Влияние простогландинов на сосуды. Воздействие кининов на стенку сосуда.” |

Источник

Вегетативная регуляция мозгового кровотока. Влияние реологии крови

Мозговые сосуды богато иннервированы. В проводящих путях, регулирующих мозговой кровоток, принимают участие различные нейромедиаторы. Нейрогенные факторы играют важную роль в модуляции ответа кровотока на изменяющиеся метаболические потребности в каждой конкретной ситуации. Суще ствуют противоречивые данные относительно важности вегетативного контроля мозгового кровотока.

Симпатическая нервная система:

• Стимуляция (или денервация) барорецепторов каротидного синуса или артериальных хеморецепторов не вызывает значительных изменений мозгового кровотока в покое или реакций на изменение РаСО2, САД и РаО2.

• Симпатическая нервная иннервация мозговых сосудов вызывает их констрикцию посредством высвобождения норадреналина, серотонина, нейропептида Y. Это может играть важную роль в защите капиллярного русла головного мозга (и гематоэнцефалического барьера) путем ограничения гидростатического давления в капиллярах мозга при артериальной гипертензии.

• На фоне гипоксии симпатические нерпы выполняют защитную и трофическую функции в отношении мозговых сосудов.

Парасимпатическая нервная система:

• Роль парасимпатической нервной системы изучена в меньшей степени.

• Основные нейромедиаторы, вовлеченные в парасимпатическую иннервацию сосудов головного мозга – ацетилхолин, вазоактивпый интестинальный полипептид, окись азота.

• Парасимпатическая нервная система может контролировать вазодилатацию при таких патологических условиях, как ишемия-реперфузия.

Тригеминоваскулярные нервы:

Дополнительное сосудорасширяющее действие на мозговой кровоток оказывают волокна тройничного нерва, иннервирующие стенки мозговых сосудов. Эти волокна отходят от тройничного ганглия и соматосепсорных путей, переключающихся в таламусе.

• Нейромедиаторами в этих нервных окончаниях являются субстанция Р, кальцитонин-связывающий пептид, холецистокинин, нейрокинин А.

• Они оказывают сосудорасширяющее действие в условиях постишемической реперфузии (при гиперемии после судорожного припадка или артериальной гипотонии), а также защищают от вазоспазма при субарахноидальных кровоизлияниях.

Изменение реологических свойств крови может оказывать комплексное воздействие на церебральный кровоток и доставку кислорода:

• Резистивные артериолы восприимчивы к гемодинамическому удару, который является функцией скорости кровотока. Скорость кровотока может увеличиваться под влиянием фармакологических препаратов или при некоторых патологических ситуациях, что приводит к вазоконстрикции.

• Напротив, при пониженной вязкости крови сопротивление потоку снижается.

• При определенных обстоятельствах оба фактора могут иметь клиническое значение. Маннитол, снижающий вязкость крови, может повысить кровоток и снизить церебральный объем крови благодаря сосудосуживающему эффекту.

• Острая анемия комплексное явление. Повышается мозговой кровоток, чтобы сохранить доставку кислорода. Отчасти это вызвано снижением вязкости крови, но важную роль в реакции на анемию также играет расширение сосудов, опосредованное окисью азота.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

– Также рекомендуем “Церебральный метаболизм. Регуляция”

Оглавление темы “Нервная система с точки зрения анестезиолога”:

- Анатомия нервной системы для анестезиологов. Головной и спинной мозг

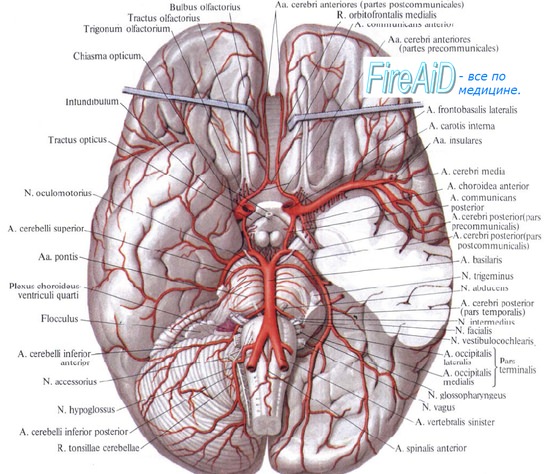

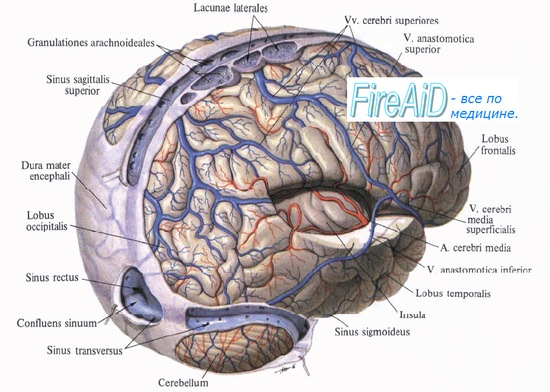

- Оболочки и кровоснабжение мозга с точки зрения анестезиолога

- Двигательные и чувствительные проводящие пути с точки зрения анестезиолога

- Вегетативная нервная система и черепные нервы с точки зрения анестезиолога

- Регуляция мозгового кровообращения. Ауторегуляция

- Биохимическая регуляция мозгового кровотока. Влияние углекислого газа и кислорода

- Вегетативная регуляция мозгового кровотока. Влияние реологии крови

- Церебральный метаболизм. Регуляция

- Измерение церебрального метаболизма. Методы

- Внутричерепное давление и доктрина Монро-Келли. Регуляция ВЧД

- Спинномозговая жидкость. Объем, состав и обмен ликвора

Источник

Оглавление темы “Сосудистый тонус. Эндотелий сосудов. Кровоснабжение головного мозга. Кровоснабжение сердца ( миокарда ).”:

1. Регионарное кровообращение. Сосудистый тонус. Эффект Остроумова-Бейлисса.

2. Ауторегуляция кровотока. Теории механизма ауторегуляции кровотока. Миогенная, нейрогенная теория. Теория тканевого давления. Обменная теория.

3. Базальный тонус сосудов. Растяжимость сосудов. Трансмуральное давление. Мобилизация крови из вен.

4. Депонирование крови. Причина головокружения ( обморока ) при вставании. Рабочая ( или функциональная ) гиперемия.

5. Реактивная ( постокклюзионная ) гиперемия. Ауторегуляторная реакция. Функциональная гиперемия органов.

6. Нервная регуляция тонуса сосудов. Парасимпатические воздействия на сосуды. Влияние симпатической нервной системы на сосуды.

7. Влияние простогландинов на сосуды. Воздействие кининов на стенку сосуда.

8. Эндотелий сосудов. Роль ( значение ) эндотелия в регуляции просвета сосудов.

9. Кровоснабжение головного мозга. Интенсивность кровотока в сосудах мозга. Миогенная, гуморальная регуляция мозгового кровотока.

10. Кровоснабжение сердца ( миокарда ). Интенсивность кровотока в сосудах сердца ( миокарда ). Миогенная, гуморальная регуляция коронарного кровотока.

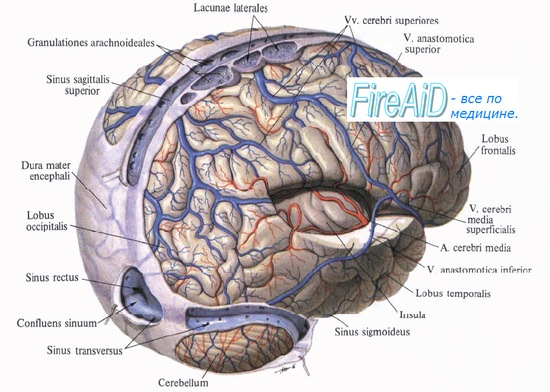

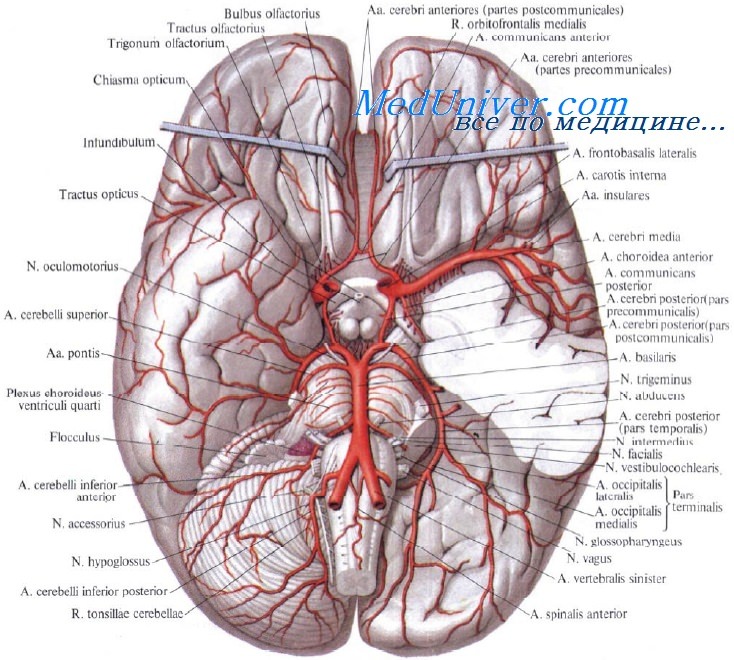

Кровоснабжение головного мозга. Интенсивность кровотока в сосудах мозга. Миогенная, гуморальная регуляция мозгового кровотока.

Интенсивность кровотока в сосудах мозга высока и составляет в состоянии покоя человека 55-60 мл/100 г/мин, т. е. около 15 % сердечного выброса. При относительно небольшой массе (2 % от массы тела) мозг потребляет до 20 % всего кислорода и 17 % глюкозы, которые поступают в организм человека. Интенсивность потребления кислорода мозгом составляет в среднем 3-4 мл/100 г/мин. В отличие от других органов мозг практически не располагает запасами кислорода.

При относительном постоянстве общего мозгового кровотока локальный кровоток в различных отделах мозга не постоянен и зависит от интенсивности их функционирования. Так, при напряженной умственной работе локальный кровоток в коре головного мозга человека может возрастать в 2-3 раза по сравнению с состоянием покоя.

В условиях герметичности и жесткости черепа общее сопротивление сосудистой системы головного мозга мало зависит от изменений давления в его артериях. Так, при повышении АД происходит расширение мозговых артерий, что ведет к повышению давления ликвора, сжатию вен мозга и оттоку ликвора в спинальную полость. При этом сопротивление артерий падает, а вен – возрастает, так что общее сопротивление сосудистой системы мозга в целом практически не меняется.

Миогенная регуляция мозгового кровотока осуществляется за счет реакции гладких мышц артериальных сосудов мозга на изменение давления в них. Повышение АД приводит к возрастанию тонуса миоцитов и сужению артерий, снижение АД – к снижению тонуса и расширению артерий. Миогенная регуляция мозгового кровообращения считается центральным звеном системы ауторегуляции кровообращения в мозге.

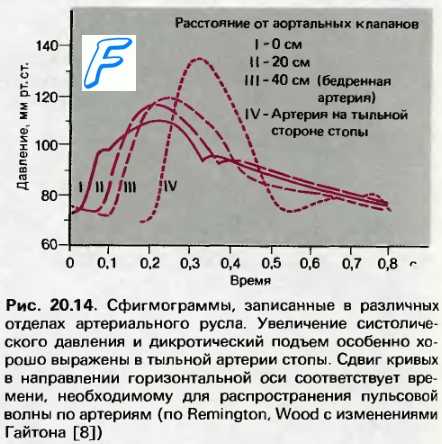

Гуморальная регуляция. Мощным регулятором мозгового кровотока является уровень напряжения углекислого газа в артериальной крови и связанный с этим уровень рН спинномозговой жидкости. На каждый миллиметр изменения напряжения С02 величина мозгового кровотока изменяется примерно на 6 %. Возрастание напряжения С02 в крови (гипер-капния) сопровождается расширением мозговых сосудов, а гипокапния – их сужением, столь значительным, что достигается порог кислородной недостаточности мозга (одышка, судороги, потеря сознания). Увеличение мозгового кровотока при гиперкапнии обеспечивает быстрое «вымывание» углекислоты и возвращение уровня напряжения С02 и концентрации водородных ионов к исходной величине.

Метаболическая реакция клеток мозга играет существенную роль при локальных перераспределениях крови между областями мозга, имеющими разный уровень функциональной активности в каждой конкретной ситуации. Локальное повышение функциональной активности нервных клеток приводит к росту в межклеточной среде концентрации аденозина и ионов калия, что ведет к местному расширению сосудов и усилению в них кровотока.

Поскольку уровень концентрации ионов калия в межклеточной среде головного мозга может меняться в течение долей секунды от момента усиления функциональной активности нейронов, описанный механизм считается быстрым контуром регуляции. Более медленный контур регуляции мозгового кровотока связан с повышением напряжения С02 в мозговом веществе вследствие активного потребления кислорода работающими клетками. Это вызывает локальное снижение рН в межклеточной среде и приводит к расширению сосудов активно функционирующей области мозга.

Биологически активные вещества и гормоны могут оказывать как прямое, так и опосредованное влияние на сосуды мозга. К внутрисосудистым вазоконстрикторам относятся: вазопрессин, ангиотензин, простагландины группы F, катехоламины. Сосудорасширяющий эффект оказывают: аце-тилхолин, гистамин (средние и крупные артерии), брадикинин (мелкие артерии).

Нейрогенная регуляция сосудов головного мозга менее эффективна, чем метаболическая. Основной зоной приложения нейрогенных влияний являются мелкие артериальные мозговые сосуды диаметром до 25-30 мкм. Доказано существование адренергических, холинергических, серотонинергических и пептидергических нервных волокон, обеспечивающих регуляцию тонуса мозговых сосудов, Нервные влияния на стенку сосудов головного мозга опосредуются через а- и (B-адренорецепторы (норад-реналин), М-холинорецепторы (ацетилхолин, вазоинтестинальный пептид), D-рецепторы (серотонин).

Основной источник нервных влияний на сосуды мозга – постганглио-нарные симпатические волокна, начинающиеся в верхних шейных ганглиях. Существование парасимпатических влияний на мозговые сосуды не доказано.

Нейрогенные влияния на кровоснабжение мозга во многом зависят от выраженности ауторегуляции, исходного тонуса сосудов, напряжения СO2, O2, состава и концентрации ионов, присутствия биологически активных веществ в спинномозговой жидкости и тканях мозга. Именно поэтому конечный эффект нейрогенных влияний на мозговой кровоток не однозначен.

Видео физиология гуморальной регуляции и ее отличие от гормональной – профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин

– Также рекомендуем “Кровоснабжение сердца ( миокарда ). Интенсивность кровотока в сосудах сердца ( миокарда ). Миогенная, гуморальная регуляция коронарного кровотока.”

Источник