Облитерирующий эндартериит сосудов нижних конечностей патогенез

Облитерирующий эндартериит – прогрессирующее поражение периферических артерий, сопровождающееся их стенозом и облитерацией с развитием тяжелой ишемии конечностей. Клиническое течение облитерирующего эндартериита характеризуется перемежающейся хромотой, болью в конечности, трофическими расстройствами (трещинами, сухостью кожи и ногтей, язвами); некрозом и гангреной конечности. Диагностика облитерирующего эндартериита основывается на физикальных данных, результатах ультразвуковой допплерографии, реовазографии и периферической артериографии, капилляроскопии. Консервативное лечение облитерирующего эндартериита включает медикаментозные и физиотерапевтические курсы; хирургическая тактика предусматривает проведение симпатэктомий, тромбэндартерэктомии, протезирования артерии, шунтирования и пр.

Общие сведения

Облитерирующий эндартериит – хроническое заболевание периферических сосудов, в основе которого лежит облитерация мелких артерий, что сопровождается выраженными расстройствами кровообращения дистальных отделов нижних конечностей. Облитерирующим эндартериитом болеют практически исключительно лица мужского пола: соотношение мужчин и женщин составляет 99:1. Облитерирующий эндартериит является одной из самых частых причин ампутаций конечностей у молодых трудоспособных мужчин.

Облитерирующий эндартериит иногда ошибочно отождествляется с облитерирующим атеросклерозом. Несмотря на схожесть симптоматики, эти два заболевания имеют различные этиопатогенетичесике механизмы. Облитерирующий эндартериит обычно встречается среди лиц молодого возраста (20-40 лет), затрагивает дистальные артериальные сосуды (преимущественно голеней и стоп). Облитерирующий атеросклероз, являясь проявлением системного атеросклероза, диагностируется в более старшем возрасте, носит распространенный характер и в основном поражает крупные артериальные сосуды.

Облитерирующий эндартериит

Причины

В сосудистой хирургии и кардиологии вопрос о причинах облитерирующего эндартериита остается спорным. Рассматривается роль инфекционно-токсических, аллергических, гормональных, нервных, аутоиммунных факторов, влияние патологии свертывающей системы крови. Вероятно, этиология облитерирующего эндартериита мультифакторна.

Известно, что к длительному спастическому состоянию периферических сосудов предрасполагает курение, хронические интоксикации, охлаждения и отморожения конечностей, нарушения периферической иннервации вследствие хронического неврита седалищного нерва, ранений конечности и т. д. По некоторым данным, развитию облитерирующего эндартериита способствует заболевание сыпным тифом, сифилисом, эпидермофитией стоп.

Немалое значение в этиологии облитерирующего эндартериита отводится нервно-психическим факторам, нарушению гормональной функции надпочечников и половых желез, провоцирующим вазоспастические реакции. В пользу аутоиммунного механизма облитерирующего эндартериита свидетельствует появление антител к эндотелию сосудов, повышение ЦИК, снижение числа лимфоцитов.

Патогенез

Вначале развития облитерирующего эндартериита преобладает сосудистый спазм, который при длительном существовании сопровождается органическими изменениями стенок сосудов: утолщением их внутренней оболочки, пристеночным тромбозом. Вследствие продолжительного спазма возникают трофические нарушения и дегенеративные изменения сосудистой стенки, приводящие к сужению просвета артерий, а иногда к их полной облитерации. Протяженность облитерированного участка сосуда может составлять от 2 до 20 см.

Коллатеральная сеть, развивающаяся в обход участка окклюзии, вначале не обеспечивает функциональные потребности тканей только при нагрузке (относительная недостаточность кровообращения); в дальнейшем же развивается абсолютная недостаточность периферического кровообращения – перемежающаяся хромота и сильные боли возникают не только во время ходьбы, но и в состоянии покоя. На фоне облитерирующего эндартериита развивается вторичный ишемический неврит.

В соответствии с патофизиологическими изменениями выделяют 4 фазы развития облитерирующего эндартериита:

- 1 фаза – развиваются дистрофические изменения нервно-сосудистых окончаний. Клинические проявления отсутствуют, нарушения трофики компенсируются коллатеральным кровообращением.

- 2 фаза – спазм сосудов, сопровождающийся недостаточностью коллатерального кровообращения. Клинически данная фаза облитерирующего эндартериита проявляется болями, утомляемостью, похолоданием ног, перемежающейся хромотой.

- 3 фаза – развитие соединительной ткани в интиме и других слоях сосудистой стенки. Возникают трофические нарушения, ослабление пульсации на артериях, боли в покое.

- 4 фаза – артериальные сосуды полностью облитерированы или тромбированы. Развивается некроз и гангрена конечности.

Классификация

Облитерирующий эндартериит может протекать в двух клинических формах – ограниченной и генерализованной. В первом случае поражаются только артерии нижних конечностей (одной или обеих); патологические изменения прогрессируют медленно. При генерализованной форме поражаются не только сосуды конечностей, но висцеральные ветви брюшной аорты, ветви дуги аорты, церебральные и коронарные артерии.

На основании выраженности болевой реакции различают IV стадии ишемии нижних конечностей при облитерирующем эндартериите:

- I – болевой синдром в ногах возникает при ходьбе на дистанцию 1 км;

- IIА – до возникновения болей в икроножных мышцах пациент может пройти расстояние свыше 200 м;

- IIБ – до появления болей пациент может пройти расстояние менее 200 м;

- III – болевой синдром выражен при ходьбе до 25 м и в покое;

- IV – образуются язвенно-некротические дефекты на нижних конечностях.

Симптомы облитерирующего эндартериита

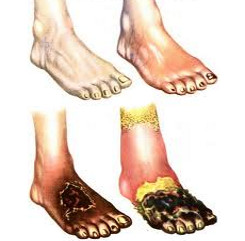

Течение облитерирующего эндартериита проходит 4 стадии: ишемическую, трофических расстройств, язвенно-некротическую, гангренозную. Ишемический симптомокомплекс характеризуется появлением ощущения усталости, зябкости ног, парестезий, онемения пальцев, судорог в икроножных мышцах и стопах. Иногда облитерирующий эндартериит начинается с явлений мигрирующего тромбофлебита (облитерирующий тромбангиит, болезнь Бюргера), протекающего с образованием тромбов в подкожных венах голени и стопы.

На второй стадии облитерирующего эндартериита все перечисленные явления усиливаются, появляются боли в конечностях во время ходьбы – перемежающаяся хромота, которая вынуждает больного делать частые остановки для отдыха. Болевые ощущения сосредоточены в мышцах голени, в области подошв или пальцев ног. Кожа ног становится «мраморной» или синюшной, сухой; отмечается замедление роста ногтей и их деформация; отмечается выпадение волос на ногах. Пульсация на артериях стоп определяется с трудом или отсутствует на одной ноге.

Язвенно-некротической стадии облитерирующего эндартериита соответствуют боли в покое (особенно в ночное время), атрофия мышц ног, отечность кожи, образование трофических язв на стопах и пальцах. К язвенному процессу часто присоединяются лимфангит, тромбофлебит. Пульсация артерий на стопах не определяется.

На последней стадии облитерирующего эндартериита развивается сухая или влажная гангрена нижних конечностей. Начало гангрены обычно связано с действием внешних факторов (ранений, порезов кожи) или с имеющейся язвой. Чаще поражаются стопа и пальцы, реже гангрена распространяется на ткани голени. Развивающийся при гангрене синдром токсемии заставляет прибегать к ампутации конечности.

Диагностика

Для диагностики облитерирующего эндартериита используется ряд функциональных проб (Гольдфлама, Шамовой, Самюэлса, термометрическая проба и др.), исследуются характерные симптомы (симптом плантарной ишемии Опеля, симптом прижатия пальца, коленный феномен Панченко), позволяющие выявить недостаточность артериального кровоснабжения конечности.

Установлению диагноза облитерирующего эндартериита помогают УЗДГ сосудов нижних конечностей, реовазография, термография, капилляроскопия, осциллография, ангиография нижних конечностей. С целью выявления сосудистого спазма проводятся функциональные пробы – паранефральная блокада или паравертебральная блокада поясничных ганглиев.

Реограмма характеризуется снижением амплитуды, сглаженностью контуров волны в отведениях с голени и стопы, исчезновением дополнительных волн. Данные ультразвуковых исследований (допплерографии, дуплексного сканирования) у больных с облитерирующим эндартериитом свидетельствуют о снижении скорости кровотока и позволяют уточнить уровень облитерации сосуда. Термографическое исследование выявляет снижение интенсивности ИК-излучения в пораженных отделах конечности.

Периферическая артериография при облитерирующем эндартериите обычно выявляет сужение или окклюзию подколенной артерии и артерий голени при нормальной проходимости аорто-подвздошно-бедренного сегмента; наличие сети мелких коллатералей. Облитерирующий эндартериит дифференцируют от облитерирующего атеросклероза, варикозного расширения вен, диабетической макроангиопатии, дискогенной миелопатии, болей в ногах, обусловленных артрозом и артритом, миозитом, плоскостопием, радикулитом.

Лечение облитерирующего эндартериита

Консервативная терапия

На ранних стадиях облитерирующего эндартериита проводится консервативная терапия, направленная на снятие спазма сосудистой стенки, купирование воспалительного процесса, предотвращение тромбоза и улучшение микроциркуляции:

- В курсах комплексной медикаментозной терапии используются спазмолитики (дротаверин, никотиновая кислота), противовоспалительные средства (антибиотики, антипиретики, кортикостероиды), витамины (В, Е, С), антикоагулянты ( фениндион, гепарин), антиагреганты (пентоксифиллин, дипиридамол) и др. Применяются внутриартериальные инфузии вазапростана или алпростадила.

- При облитерирующем эндартериите эффективно физиотерапевтическое и бальнеологическое лечение (УВЧ, диадинамические токи, электрофорез, диатермия, озокеритовые аппликации, сероводородные, радоновые, хвойные общие ванны, местные ножные ванны), гипербарическая оксигенация.

- Обязательным условием эффективного лечения облитерирующего эндартериита является полный отказ от курения.

Хирургическое лечение

Операция показана при язвенно-некротической стадии облитерирующего эндартериита, болях в покое, выраженной перемежающейся хромоте при IIБ степени. Все вмешательства при облитерирующем эндартериите делятся на две группы: паллиативные (улучшающие функцию коллатералей) и реконструктивные (восстанавливающие нарушенное кровообращение). К группе паллиативных операций относятся различные виды симпатэктомий:

- периартериальная симпатэктомия;

- поясничная симпатэктомия;

- грудная симпатэктомия (при поражении сосудов верхних конечностей).

Реконструктивные операции при облитерирующем эндартериите могут включать шунтирование или протезирование артерии, тромбэмболэктомию, дилатацию или стентирование периферической артерии, однако выполняются редко, только при обтурации небольшого участка сосуда.

Наличие гангрены является показанием к ампутации сегмента конечности (ампутации пальцев стопы, ампутации стопы, ампутации голени). Изолированные некрозы пальцев с четкой демаркационной линией позволяют ограничиться экзартикуляцией фаланг или некрэктомией.

Прогноз и профилактика

Сценарий развития облитерирующего эндартериита зависит от соблюдения профилактических мероприятий – устранения провоцирующих факторов, избегания травм конечностей, регулярности проведения курсов медикаментозной терапии, диспансерного наблюдения сосудистого хирурга.

При благоприятном течении удается длительно поддерживать ремиссию и избежать прогрессирования облитерирующего эндартериита. В противном случае неизбежным исходом заболевания будут являться гангрена и потеря конечности.

Источник

Что это такое

Облитерирующий эндартериит (ОЭ) – заболевание артерий, сопровождающееся их сужением и уменьшением объемного кровотока. В медицине термин «облитерация» означает заращение полого органа изнутри за счет разрастания тканей. При ОЭ поражаются преимущественно артерии нижних конечностей. Ухудшение кровообращения приводит к трофическим нарушениям: сначала развивается ишемия, а затем – гангрена. Такие осложнения могут привести к необходимости ампутации конечности.

Причины

Существует несколько наиболее популярных теорий развития ОЭ. В современной медицине наибольшей популярностью пользуется аутоиммунная теория, поскольку у 80% больных при исследовании крови обнаруживаются антитела к сосудистой стенке. Это означает, что организм сам отторгает собственные клетки. Согласно другим теориям, заболевание может быть вызвано следующими причинами:

1. Разрастание субинтимального слоя сосудов, вызывающее сужение их просвета.

2. Гиперфункция коры надпочечников.

3. Воздействие инфекций и токсических веществ.

4. Развитие тромбов из-за повышенного содержания в организме липопротеина (а).

5. Патологические изменения в нервных стволах, вызывающие спастическую дистрофию и облитерацию.

Заболевание, как правило, поражает молодых мужчин (18-35 лет), и у женщин встречается крайне редко. Не совсем понятно, почему распределение именно такое. Возможно, в среднем мужчины раньше начинают курить и хуже питаться – но это только предположение.

В вопросах, затрагивающих факторы, предрасполагающие к развитию ОЭ, специалисты более единодушны. Чаще всего в исследованиях упоминаются следующие факторы:

- курение;

- злоупотребление алкоголем;

- стрессы;

- частые переохлаждения конечностей;

- травмы;

- тесная обувь;

- несбалансированное питание с избытком жиров;

- нарушения свертываемости крови.

Патогенез

В медицине под термином «патогенез» подразумевается механизм развития болезни. В случае с ОЭ все начинается со спазма сосудов. По мере развития заболевания просвет артерий сужается за счет утолщения их внутренней оболочки и образования тромбов.

Со временем в сосудистой стенке начинают происходить дегенеративные изменения и развивается облитерация. Внутренний слой артерии (эндотелий) отмирает, а отмершие участки замещаются плотной рубцовой тканью. Это приводит к тому, что просвет артерии сужается, а вместе с ним – и пропускная способность сосуда. В результате ухудшения кровообращения начинаются трофические изменения в тканях.

ОЭ может развиваться на протяжении нескольких лет, но бывают и варианты стремительного развития болезни – именно такие случаи представляют наибольшую опасность для здоровья пациента.

Большинство специалистов склоняется к мнению, что курение – главный пусковой механизм развития болезни. Более 90% больных облитерирующим эндартериитом это курильщики с большим стажем.

Классификация

Источник: Miriam Alonso: Pexels

Источник: Miriam Alonso: Pexels

Как и большинство заболеваний, ОЭ классифицируется в соответствии с разными критериями. Один из таких критериев – степень развития ишемии (нарушения кровоснабжения тканей):

1. Спастическая. В конечностях нарушается кровообращение, что проявляется в виде быстрой утомляемости при ходьбе, судорожных мышечных сокращений, ощущения холода и онемения.

2. Органическая. При нарушении кровообращения ткани получают недостаточное количество кислорода, что приводит к трофическим нарушениям. В ногах возникают неприятные ощущения, что приводит к хромоте. Кожа на ногах становится сухой, а ногти – ломкими.

3. Стадия трофических расстройств. В области пальцев ног возникают язвы и участки некроза. Усиливается боль в ногах, отмечаются явления мышечной дистрофии, уменьшаются икроножные мышцы.

4. Гангренозная. Из-за тромбоза и облитерации сосудов прекращается кровоснабжение конечности и возникает гангрена.

Существует и другая классификация степеней ишемии, основанная на возникновении болевых ощущений в конечностях при ходьбе (по А. Покровскому, 1979 г.):

- I. после преодоления расстояния 1 км;

- II а. после 500 м*;

- II b. до 500 м;

- III a. более 25 м;

- III b. менее 25 м;

- IV. боль возникает даже в состоянии покоя.

* В европейской классификации от 1992 года указывается другое значение (200 метров).

ОЭ также классифицируется по течению заболевания:

1. Острый. Клинические проявления стремительно нарастают, и стадии развития болезни быстро сменяют друг друга.

2. Подострый. Для этой формы болезни характерно волнообразное течение, когда периоды обострения чередуются с периодами ремиссии (улучшения состояния).

3. Хронический. Симптомы заболевания выражены незначительно, периоды обострения наступают редко. Это наиболее благоприятная для пациента форма ОЭ.

Симптомы

Наиболее характерный симптом, позволяющий заподозрить начало болезни – чувство слабости и дискомфорта в конечностях, обычно возникающее после физических нагрузок. Например после ходьбы или продолжительного стояния пациенты жалуются на чувство «гудения» в ногах. Нередко при физической нагрузке возникают судороги, которые проходят после отдыха. Другие характерные симптомы ОЭ:

- чувство холода и/или онемения в конечностях;

- сухость, уплотнение, потемнение и набухание кожи;

- парестезии (ощущения мурашек, покалывания);

- усиленное потоотделение в пораженных конечностях;

- боли в голени при ходьбе;

- уменьшение объема мышц;

- трофические язвы;

- отмирание тканей (гангрена).

На последних стадиях заболевания развивается так называемая перемежающаяся хромота, когда пациент из-за сильных болевых ощущениях в ногах при ходьбе вынужден постоянно останавливаться. Прогрессирование болезни сопровождается усилением спазмов и болевых ощущений, что сказывается на психоэмоциональном состоянии пациента – возникает депрессия, раздражительность, существенно ухудшается сон.

Диагностика

Заподозрить возникновение ОЭ можно при появлении одного или нескольких симптомов, о которых мы говорили выше. Основанием для беспокойства должны стать неприятные ощущения и судороги в конечностях при физической нагрузке.

Не стоит дожидаться заключительных стадий болезни, сопровождающихся сильными болевыми ощущениями и отмиранием тканей, чтобы убедиться в правильности изначального предположения. Запущенные случаи болезни могут привести к тому, что пораженную конечность придется ампутировать.

Источник: Vascular Vein Centers / YouTube

Источник: Vascular Vein Centers / YouTube

Обратиться к ангиохирургу необходимо в любом случае, а перед этим можно самостоятельно провести несколько несложных тестов, к которым прибегают специалисты при диагностике ОЭ. Существует несколько специфических проб:

1. Пациент лежа поднимает вверх обе ноги на 45 градусов от кровати и медленно скрещивает их. Побледнение кожи подошвенной поверхности стоп и появление боли в икроножных мышцах спустя 2 мин. указывает на заболевание сосудов конечности (положительная проба Ратшоу).

2. Пальцы на ногах ненадолго сдавливаются. Если после этого на коже остается бледное пятно, которое долго не исчезает, можно говорить об ишемических процессах в конечности (симптом Краковского).

3. Пациент сидит на стуле и поочередно закидывает одну ногу за другую. При ОЭ вскоре после этого у него в ногах возникает чувство «ползающих мурашек», а на нижней части ног возникает так называемая мраморная окраска (симптом Панченко).

4. Существует также триада Лериша, которая проявляется сочетанием перемежающейся хромоты, импотенции и отсутствие пульса на крупных сосудах ног.

Любой из перечисленных синдромов позволяет установить предварительный диагноз, однако для его подтверждения необходимо пройти специальные диагностические исследования.

1. Анализ крови. Примерно в 60% случаев обнаруживается С-реактивный белок и иммунные комплексы.

2. МРТ. Этот метод трехмерной визуализации позволяет исключить тромбоз.

3. УЗИ. Используется чаще, чем МРТ за счет более низкой себестоимости исследования. Позволяет выявить воспаление и утолщения сосудистой стенки, а также изменение характера кровотока.

4. Рентгенконтрастная ангиография. Один из наиболее точных и достоверных методов диагностики ОЭ, при котором в артериальное русло вводится контрастное вещество для лучшей визуализации на рентгеновских снимках.

5. Осциллография. Этот метод позволяет определить состояние пульсации артерии на разных уровнях конечности.

Лечение

Сразу следует сделать важную оговорку – самолечение при облитерирующем эндартериите недопустимо. Подбором препаратов должен заниматься только лечащий врач, исходя из результатов диагностических исследований и общего состояния больного.

Первая стадия ОЭ лечится консервативными методами, то есть при помощи медикаментов. Начиная со второй стадии может быть назначено хирургическое лечение.

Динамика лечения облитерирующего эндартериита. Источник: Open-i (Attribution 2.5 Generic (CC BY 2.5)

Динамика лечения облитерирующего эндартериита. Источник: Open-i (Attribution 2.5 Generic (CC BY 2.5)

Консервативные методы

Медикаментозное лечение предполагает применение нескольких групп препаратов, комплексно воздействующих на различные причины возникновения болезни:

1. Антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел). Применяются для профилактики образования тромбов и улучшения циркуляции крови в конечностях.

2. Вазоактивные препараты (никотиновая кислота, ксантинола никотинат). Улучшают микроциркуляцию крови.

3. Статины (аторвастатин, финастерид). Улучшают состояние эндотелия (внутренней стенки сосудов), оказывают противовоспалительное действие, снижают уровень холестерина в крови).

4. Антагонисты кальция (верапамил, нифедипин). Предотвращают разрастание тканей эндотелия и снижают содержание холестерина в крови.

5. Стимуляторы метаболизма (депротеинизированный гемодериват крови телят, витамины группы С, В1, В6). Улучшают обменные процессы и трофику тканей.

В тяжелых случаях врач может назначить гормональную терапию с использованием кортикостероидов. Дополнительно применяются различные методы физиотерапии (диадинамические токи, гипербарическая оксигенация, баротерапия).

Принципиальное значение имеет и коррекция образа жизни. В первую очередь необходимо отказаться от курения, иначе лечение не даст ожидаемого результата. Курение в целом никогда и никому не помогало защитить свой организм от болезней – отказ от него всегда хороший шаг на пути к излечению.

Оперативное лечение

Хирургическое лечение показано на 2, 3 и 4 стадиях развития ишемии. В современной клинической практике чаще применяются малоинвазивные операции. Например, широкое распространение получили такие методы, как поясничная и периартериальная симпатэктомия, позволяющие снять спазм сосудов и улучшить кровообращение. Эти операции проводятся под наркозом, длятся не более часа и практически не оставляют шрамов.

Существуют также и операции, воздействующие непосредственно на магистральные сосуды: резекция (частичное удаление) и протезирование аорты, а также обходное шунтирование (создается обходной путь, позволяющий перенаправить кровоток мимо пораженного участка сосуда).

В самом худшем случае, при развитии гангрены на фоне облитерирующего эндартериита показана ампутация пораженной конечности. Такие операции проводят только если процесс отмирания тканей уже необратим.

Прогноз и профилактика

Источник: Mikhail Nilov: Pexels

Источник: Mikhail Nilov: Pexels

Выявление ОЭ на ранних стадиях дает относительно благоприятный прогноз: полностью заболевание вылечить нельзя, однако при помощи медикаментов можно поддерживать нормальную двигательную активность.

Если ОЭ выявляется уже на поздних стадиях, а у самого пациента не получается отказаться от курения и употребления алкоголя самостоятельно, в течение ближайших 2-3 лет наступает гангрена, и пораженную конечность придется ампутировать.

С целью профилактики ОЭ пациенту следует:

- отказаться от никотина и алкоголя;

- избегать перегрева и переохлаждения конечностей;

- носить только удобную обувь;

- свести к минимуму нервное напряжение, не допускать стрессовых ситуаций;

- регулярно проходить курсы массажа стоп, голеней и спины.

Очень важно сократить калорийность питания, отказаться от жирных, жареных и сладких блюд. Несмотря на болевые ощущения, необходимо ходить пешком не менее 40 минут в день, делая короткие паузы при необходимости. Допускается плавание и езда на велосипеде.

Заключение

Несмотря на разногласия в вопросах, затрагивающих причины возникновения облитерирующего эндартериита, специалисты сходятся во мнении, что пусковым фактором развития болезни является курение. Именно поэтому для успешного лечения необходим отказ от сигарет. Соблюдение предписаний врача помогает существенно улучшить прогноз и добиться стойкой ремиссии.

Источник