Оболочка головного мозга не имеющая кровеносных сосудов

Твердая оболочка головного мозга

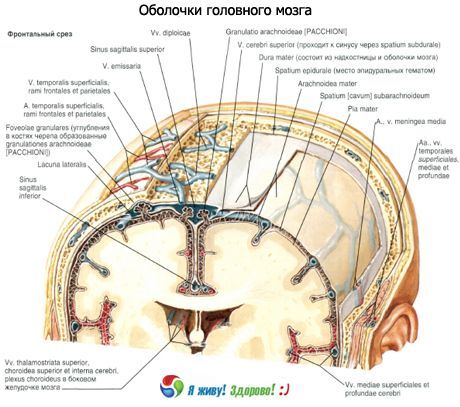

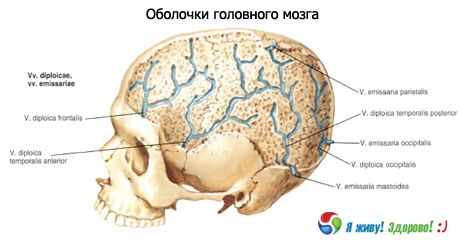

Эта оболочка отличается особой плотностью, наличием в своем составе большого количества коллагеновых и эластических волокон. Твердая оболочка головного мозга изнутри выстилает полости черепа, одновременно является надкостницей внутренней поверхности костей мозгового отдела черепа. С костями свода (крыши) черепа твердая оболочка головного мозга связана непрочно и легко от них отделяется. В области основания черепа оболочка прочно сращена с костями. Твердая оболочка окружает выходящие из мозга черепные нервы, образуя их влагалища и срастаясь с краями отверстий, через которые эти нервы покидают полость черепа.

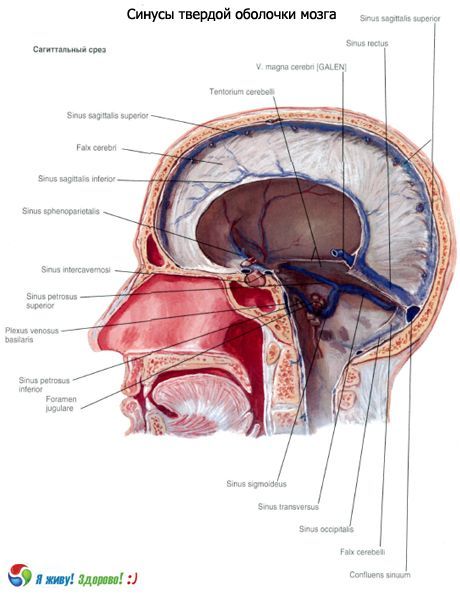

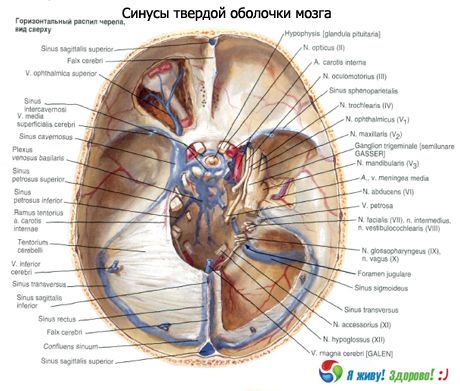

На внутреннем основании черепа (в области продолговатого мозга) твердая оболочка головного мозга срастается с краями большого затылочного отверстия и продолжается в твердую оболочку спинного мозга. Внутренняя поверхность твердой оболочки, обращенная в сторону мозга (к паутинной оболочке), гладкая, покрыта плоскими клетками. В некоторых местах твердая оболочка головного мозга расщепляется. Внутренний ее листок (дупликатура) глубоко впячивается в виде отростков в щели, отделяющие друг от друга части мозга. В местах отхожцения отростков (в их основании), а также в участках, где твердая оболочка прикрепляется к костям внутреннего основания черепа, в расщеплениях твердой оболочки головного мозга, образуются каналы треугольной формы, выстланные эндотелием, – синусы твердой мозговой оболочки (sinus durae matris)

Самым крупным отростком твердой оболочки головного мозга является расположенный в сагиттальной плоскости и проникающий в продольную щель большого мозга между правым и левым полушариями серп большого мозга, или большой серповидный отросток (falx cerebri) Это тонкая серповидно изогнутая пластинка твердой оболочки, которая в виде двух листков проникает в продольную щель большого мозга. Не достигая мозолистого тела, эта пластинка отделяет друг от друга правое и левое полушария большого мозга. В расщепленном основании серпа большого мозга, которое по своему направлению соответствует борозде верхнего сагиттального синуса свода черепа, залегает верхний сагиттальный синус. В толще свободного края серпа большого мозга между двумя его листками находится нижний сагиттальный синус. Спереди серп большого мозга сращен с петушиным гребнем решетчатой кости. Задний отдел серпа на уровне внутреннего затылочного выступа срастается с наметом мозжечка. По линии сращения задненижнего края серпа большого мозга и намета мозжечка в расщеплении твердой оболочки головного мозга находится прямой синус, соединяющий нижний сагиттальный синус с верхним сагиттальным, поперечным и затылочным синусами.

Намет (палатка) мозжечка (tentorium cerebelli) нависает в виде двускатной палатки над задней черепной ямкой, в которой лежит мозжечок. Проникая в поперечную щель, намет мозжечка отделяет затылочные доли большого мозга от полушарий мозжечка. Передний край намета мозжечка неровный. Он образует вырезку намета (incisura tentorii), к которой спереди прилежит ствол мозга.

Латеральные края намета мозжечка сращены с верхним краем пирамид височных костей. Сзади намет мозжечка переходит в твердую оболочку головного мозга, выстилающую изнутри затылочную кость. В месте этого перехода твердая оболочка головного мозга образует расщепление – поперечный синус, прилежащий к одноименной борозде затылочной кости.

Серп мозжечка, или малый серповидный отросток (falx cerebelli), подобно серпу большого мозга, расположен в сагиттальной плоскости. Передний его край свободен и проникает между полушариями мозжечка. Задний край (основание) серпа мозжечка продолжается вправо и влево в твердую оболочку головного мозга на протяжении от внутреннего затылочного выступа вверху до заднего края большого затылочного отверстия внизу. В основании серпа мозжечка образуется затылочный синус.

Диафрагма (турецкого) седла

(diaphragma sellae) представляет собой горизонтально расположенную пластинку с отверстием в центре, натянутую над гипофизарной ямкой и образующую ее крышу. Под диафрагмой седла в ямке располагается гипофиз. Через отверстие в диафрагме гипофиз с помощью воронки соединяется с гипоталамусом.

Синусы (пазухи) твердой оболочки головного мозга

Синусы (пазухи) твердой оболочки головного мозга, образованные за счет расщепления оболочки на две пластинки, являются каналами, по которым венозная кровь оттекает от головного мозга во внутренние яремные вены.

Листки твердой оболочки, образующие синус, туго натянуты и не спадаются. Поэтому на разрезе синусы зияют. Клапанов синусы не имеют. Такое строение синусов позволяет венозной крови свободно оттекать от головного мозга независимо от колебания внутричерепного давления. На внутренних поверхностях костей черепа, в местах расположения синусов твердой оболочки, имеются соответствующие борозды. Различают следующие синусы твердой оболочки головного мозга.

- Верхний сагиттальный синус (sinus sagittalis superior) располагается вдоль всего наружного (верхнего) края серпа большого мозга, от петушиного гребня решетчатой кости до внутреннего затылочного выступа. В передних отделах этот синус имеет анастомозы с венами полости носа. Задний конец синуса впадает в поперечный синус. Справа и слева от верхнего сагиттального синуса располагаются сообщающиеся с ним боковые лакуны (lacunae laterales). Это небольшие полости между наружным и внутренним слоями (листками) твердой оболочки головного мозга, число и размеры которых очень изменчивы. Полости лакун сообщаются с полостью верхнего сагиттального синуса, в них впадают вены твердой оболочки головного мозга, вены мозга и дишюические вены.

- Нижний сагиттальный синус (sinus sagittalis inferior) находится в толще нижнего свободного края серпа большого мозга. Он значительно меньше верхнего. Своим задним концом нижний сагиттальный синус впадает в прямой синус, в его переднюю часть, в том месте, где нижний край серпа большого мозга срастается с передним краем намета мозжечка

- Прямой синус (sinus rectus) расположен сагиттально в расщеплении намета мозжечка по линии прикрепления к нему серпа большого мозга. Прямой синус соединяет задние концы верхнего и нижнего сагиттальных синусов. Помимо нижнего сагиттального синуса, в передний конец прямого синуса впадает большая вена мозга. Сзади прямой синус впадает в поперечный синус, в его среднюю часть, получившую название синусного стока. Сюда же впадают задняя часть верхнего сагиттального синуса и затылочный синус.

- Поперечный синус (sinus transversus) залегает в месте отхож-дения от твердой оболочки головного мозга намета мозжечка. На внутренней поверхности чешуи затылочной кости этому синусу соответствует широкая борозда поперечного синуса. То место, гае в него впадают верхний сагиттальный, затылочный и прямой синусы, называется синусным стоком (confluens sinuum, слияние синусов). Справа и слева поперечный синус продолжается в сигмовидный синус соответствующей стороны.

- Затылочный синус (sinus occipitalis) лежит в основании серпа мозжечка. Спускаясь вдоль внутреннего затылочного гребня, этот синус достигает заднего края большого затылочного отверстия, где разделяется на две ветви, охватывающие сзади и с боков это отверстие. Каждая из ветвей затылочного синуса впадает в сигмовидный синус своей стороны, а верхний конец – в поперечный синус.

- Сигмовидный синус (sinus sigmoideus) парный, располагается в одноименной борозде на внутренней поверхности черепа, имеет S-образную форму. В области яремного отверстия сигмовидный синус переходит во внутреннюю яремную вену.

- Пещеристый синус (sinus cavernosus) парный, находится на основании черепа сбоку от турецкого седла. Через этот синус проходят внутренняя сонная артерия и некоторые черепные нервы. Синус имеет очень сложную конструкцию в виде сообщающихся друг с другом пещер, в связи с чем получил свое название. Между правым и левым пещеристыми синусами имеются сообщения (анастомозы) в виде переднего и заднего межпещеристых синусов (sinus intercavernosi), которые располагаются в толще диафрагмы турецкого седла, впереди и позади воронки гипофиза. В передние отделы пещеристого синуса впадают клиновидно-теменной синус и верхняя глазная вена.

- Клиновидно-теменной синус (sinus sphenoparietalis) парный, прилежит к свободному заднему краю малого крыла клиновидной кости, в расщеплении прикрепляющийся здесь твердой оболочкой головного мозга.

- Верхний и нижний каменистые синусы (sinus petrosus superior et sinus petrosus inferior) парные, расположены вдоль верхнего и нижнего краев пирамиды височной кости. Оба синуса принимают участие в образовании путей оттока венозной крови из пещеристого синуса в сигмовидный. Правый и левый нижние каменистые синусы соединяются лежащими в расщеплении твердой оболочки в области тела затылочной кости несколькими венами, которые получили наименование базилярного сплетения. Это сплетение через большое затылочное отверстие соединяется с внутренним позвоночным венозным сплетением.

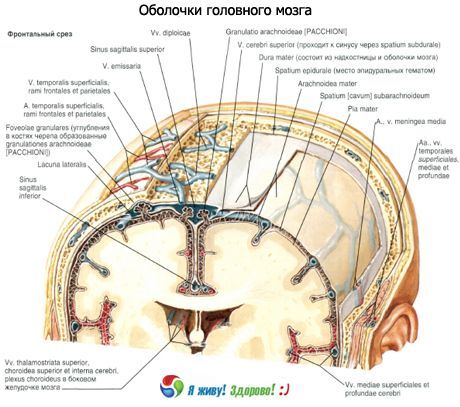

В некоторых местах синусы твердой оболочки головного мозга образуют анастомозы с наружными венами головы при помощи эмиссарных вен – выпускников (vv. emissariae). Помимо этого, синусы твердой оболочки имеют сообщения с диплоическими венами (vv. diploicae), расположенными в губчатом веществе костей свода черепа и впадающими в поверхностные вены головы. Таким образом, венозная кровь от головного мозга оттекает по системам его поверхностных и глубоких вен в синусы твердой оболочки головного мозга и далее в правую и левую внутренние яремные вены.

Помимо этого, за счет анастомозов синусов с диплоическими венами, венозными выпускниками и венозными сплетениями (позвоночными, базилярными, под затылочными, крыловидными и др.) венозная кровь от головного мозга может оттекать в поверхностные вены головы и шеи.

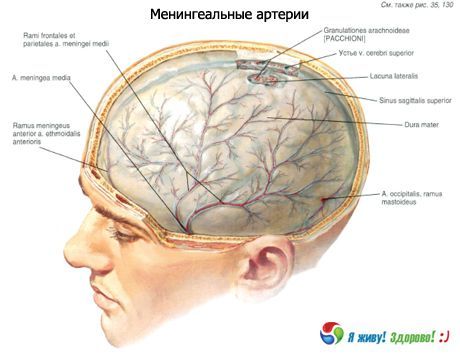

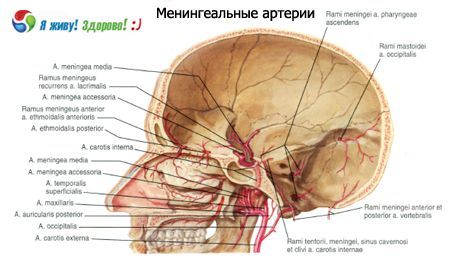

Сосуды и нервы твердой оболочки головного мозга

К твердой оболочке головного мозга подходит через правое и левое остистые отверстия средняя менингеальная артерия (ветвь верхнечелюстной артерии), которая разветвляется в височно-теменном отделе оболочки. Твердая оболочка головного мозга, выстилающая переднюю черепную ямку, кровоснабжается ветвями передней менингеальнои артерии (ветвь передней решетчатой артерии из глазной артерии). В оболочке задней черепной ямки разветвляются задняя менингеапьная артерия – ветвь восходящей глоточной артерии из наружной сонной артерии, проникающая в полость черепа через яремное отверстие, а также менингеальные ветви из позвоночной артерии и сосцевидная ветвь из затылочной артерии, входящая в полость черепа через сосцевидное отверстие.

Вены мягкой оболочки головного мозга впадают в ближайшие синусы твердой оболочки, а также в крыловидное венозное сплетение.

Твердая оболочка головного мозга иннервируется ветвями тройничного и блуждающего нервов, а также за счет симпатических волокон, поступающих в оболочку в толще адвентиции кровеносных сосудов. В области передней черепной ямки она получает ветви из глазного нерва (первая ветвь тройничного нерва). Ветвь этого нерва – тенториальная (оболочечная) ветвь – снабжает также намет мозжечка и серп большого мозга. К оболочке в среднюю мозговую ямку подходят средняя менингеальная ветвь от верхнечелюстного нерва, а также ветвь от нижнечелюстного нерва (соответственно второй и третьей ветвям тройничного нерва).

Паутинная оболочка головного мозга

Паутинная оболочка головного мозга (arachnoidea mater encephali) располагается кнутри от твердой оболочки головного мозга. Тонкая, прозрачная паутинная оболочка в отличие от мягкой оболочки (сосудистой) не проникает в щели между отдельными частями мозга и в борозды полушарий. Она покрывает головной мозг, переходя с одной части мозга на другую, и ложится над бороздами. От мягкой оболочки головного мозга паутинная отделена подпаутинным (субарахноидальным) пространством (cavitas subaracnoidalis), в котором содержится цереброспинальная жидкость. В местах, где паутинная оболочка располагается над широкими и глубокими бороздами, подпаутинное пространство расширено и образует большей или меньшей величины подпаутинные цистерны (cisternae subarachnoideae).

Над выпуклыми частями мозга и на поверхности извилин паутинная и мягкая оболочки плотно прилежат друг к другу. В таких участках подпаутинное пространство значительно суживается, превращаясь в капиллярную щель.

Наиболее крупными подпаутинными цистернами являются следующие.

- Мозжечково-мозговая цистерна (cisterna cerebellomedullaris) расположена в углублении между продолговатым мозгом вентрально и мозжечком дорсально. Сзади она ограничена паутинной оболочкой. Это наиболее крупная из всех цистерн.

- Цистерна латеральной ямки большого мозга (cisterna fossae lateralis cerebri) находится на нижнебоковой поверхности полушария большого мозга в одноименной ямке, что соответствует передним отделам латеральной борозды полушария большого мозга.

- Цистерна перекреста (cisterna chiasmatis) расположена на основании головного мозга, кпереди от зрительного перекреста.

- Межножковая цистерна (cisterna interpeduncularis) определяется в межножковой ямке между ножками мозга, книзу (кпереди) от заднего продырявленного вещества.

Подпаутинное пространство головного мозга в области большого затылочного отверстия сообщается с подпаутинным пространством спинного мозга.

Спинномозговая (цереброспинальная) жидкость

Спинномозговая (цереброспинальная) жидкость (liquor cerebrospinalis), образующаяся в желудочках головного мозга, бедна белковыми веществами, в ней отсутствуют клетки. Общее количество этой жидкости составляет 100-200 мл. Продуцируется она сосудистыми сплетениями боковых, III и IV желудочков из их кровеносных капилляров. Стенки кровеносных капилляров, базальная мембрана, эпителиальная пластинка, покрывающая капилляры, образуют так называемый гематоэнцефалический барьер. Этот барьер из крови в полости желудочков избирательно пропускает одни вещества и задерживает другие, что является важным обстоятельством для предохранения мозга от вредных воздействий.

Из боковых желудочков через правое и левое межжелудочковые (монроевы) отверстия спинномозговая жидкость поступает в III желудочек, где также имеется сосудистое сплетение. Из III желудочка через водопровод мозга спинномозговая жидкость попадает в IV желудочек и далее через непарное отверстие в задней стенке (отверстие Мажанди) и парную латеральную апертуру (отверстие Лушки) оттекает в мозжечково-мозговую цистерну подпаутинного пространства.

Паутинная оболочка соединяется с лежащей на поверхности мозга мягкой оболочкой многочисленными тонкими пучками коллагеновых и эластических волокон, между которыми проходят кровеносные сосуды. Вблизи синусов твердой оболочки головного мозга паутинная оболочка образует своеобразные выросты, выпячивания – грануляции паутинной оболочки (granulationes arachnoideae; пахионовы грануляции). Эти выпячивания вдаются в венозные пазухи и боковые лакуны твердой оболочки. На внутренней поверхности костей черепа, в месте расположения грануляций паутинной оболочки, имеются вдавления – ямочки грануляций, где осуществляется отток спинномозговой жидкости в венозное русло.

Мягкая (сосудистая) оболочка головного мозга (pia mater encephali)

Это самая внутренняя оболочка мозга. Она плотно прилежит к наружной поверхности мозга и заходит во все щели и борозды. Мягкая оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани, в толще которой располагаются кровеносные сосуды, направляющиеся к головному мозгу и питающие его. В определенных местах мягкая оболочка проникает в полости желудочков мозга и образует сосудистые сплетения (plexus choroideus), продуцирующие спинномозговую жидкость.

Возрастные особенности оболочек головного и спинного мозга

Твердая оболочка головного мозга у новорожденного тонкая, плотно сращена с костями черепа. Отростки оболочки развиты слабо. Синусы твердой оболочки головного мозга тонкостенные, относительно широкие. Длина верхнего сагиттального синуса у новорожденного 18-20 см. Проецируются синусы иначе, чем у взрослого. Например, сигмовидный синус находится на 15 мм кзади от барабанного кольца наружного слухового прохода. Отмечается большая, чем у взрослого, асимметрия размеров синусов. Передний конец верхнего сагиттального синуса анастомозирует с венами слизистой оболочки носа. После 10 лет строение и топография синусов такие же, как у взрослого.

Паутинная и мягкая оболочки головного и спинного мозга у новорожденного тонкие, нежные. Подпаутинное пространство относительно большое. Его вместимость около 20 см3, довольно быстро увеличивается: к концу 1-го года жизни до 30 см3, к 5 годам – до 40-60 см3. У детей 8 лет объем подпаутинного пространства достигает 100-140 см3, у взрослого человека составляет 100-200 см3. Мозжечково-мозговая, межножковая и другие цистерны на основании мозга у новорожденного довольно крупные. Так, высота мозжечково-мозговой цистерны примерно 2 см, а ширина ее (у верхней границы) – от 0,8 до 1,8 см.

[6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13]

Источник

Головной мозг человека занимает всю полость мозгового отдела черепа.

Кости черепа защищают головной мозг от внешних механических повреждений.

От головного мозга отходят 12 пар черепно-мозговых нервов.

оболочки головного мозга

Снаружи головной мозг покрыт тремя оболочками: сосудистой (мягкой), паутинной и твердой. Это те же оболочки, которые защищают спинной мозг. Оболочки спинного мозга переходят в оболочки головного мозга. Все оболочки снаружи выстланы однослойным плоским эпителием.

Мягкая сосудистая оболочка состоит из двух пластинок, между которыми располагаются мозговые артерии и вены. Эта оболочка сращена с тканью мозга, она принимает участие в образовании сосудистых сплетений желудочков головного мозга, продуцирующих спинномозговую жидкость (ликвор).

Гистология сосудистой оболочки

Строма (внутренняя часть) мягкой оболочки представлена рыхлой неоформленной соединительной тканью с большим количеством кровеносных сосудов и нервных волокон. Снаружи строма покрыта однослойным плоским эпителием нейроглиального происхождения – менинготелием. Сосуды стромы, проникающие в мозг, окружены элементами гематоэнцефалического барьера – астроцитами, ножки которых вокруг сосудов формируют непрерывную муфту. Таким образом, ножки астроцитов и их базальная мембрана являются границей между нервной тканью и мозговыми оболочками (наружная глиальная мембрана).

Паутинная оболочка имеет вид тонкой паутины, образованной соединительной тканью, содержит большое количество фибробластов. От паутинной оболочки отходят множественные нитевидные ветвящиеся тяжи, которые вплетаются в мягкую мозговую оболочку, а с другой стороны – выросты, соединяющиеся с твердой оболочкой.

Пространство между паутинной и мягкой сосудистой оболочкой называется субарахноидальным (подпаутинным) пространством. Оно заполнено ликвором.

Функция паутинной оболочки – поддержание биохимического состава и регуляция давления ликвора (способствует оттоку ликвора в сосуды твердой оболочки).

Твердая оболочка выстилает внутреннюю поверхность черепа. С надкостницей твердая оболочка срастается неравномерно, местами образуя эпидуральное пространство, заполненное жировой тканью. Наиболее плотное срастание наблюдается в районе черепных швов, нервных каналов и основания черепа. Содержит большое количество кровеносных сосудов. В отличие от мягкой, твердая оболочка обладает болевой чувствительностью.

Рис. 1. Схема строения мозговых оболочек полушарий головного мозга: 1 – фрагмент кости свода черепа; 2 – твердая оболочка мозга; 3 – паутинная оболочка; 4 – мягкая (сосудистая) оболочка; 5 – головной мозг; 6 – эпидуральное пространство; 7 – субдуральное пространство; 8 – субарахноидальное пространство; 9 – система ликвороносных каналов; 10 – субарахноидальные ячеи; 11 – артерии в ликвороносных каналах; 12 – вены; 13 – струны конструкции, стабилизирующие артерии в просвете ликвороносных каналов: стрелки указывают направление оттока эпидуральной жидкости в наружную (а) и внутреннюю (б) капиллярную сеть твердой мозговой оболочки

Кровоснабжение головного мозга

Кровеносные сосуды, проникающие в ткань головного мозга, идут по каналам, выстланным мягкой мозговой оболочкой. Вокруг крупных сосудов имеется периваскулярное пространство. Оно сообщается с субарахноидальным пространством и содержит ликвор. Вокруг кровеносных капилляров такого пространства нет. Содержимое кровеносных капилляров отделено от ткани головного мозга гематоэнцефалическим барьером.

Гематоэнцефалический барьер

Определение

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) – это совокупность физиологических механизмов и анатомических образований в центральной нервной системе, участвующих в регулировании состава ликвора.

Существуют два механизма проникновения веществ в клетки мозга:

через ликвор (промежуточное звено между кровью и нервной или глиальной клеткой);

через стенку капилляра (основной путь у взрослого организма).

Проникновение веществ в мозг осуществляется главным образом через кровеносную систему на уровне капилляр – нервная клетка. Регулируя проницаемость клеточной стенки, ГЭБ контролирует поступление в клетки мозга физиологически активных веществ и препятствует поступлению в мозг чужеродных веществ, микроорганизмов и токсинов.

Структура ГЭБ

Основным элементом структуры ГЭБ являются эндотелиальные клетки. Особенностью церебральных сосудов (сосудов головного мозга) является наличие плотных контактов между эндотелиальными клетками.

В структуру ГЭБ также входят перициты (отростчатые клетки соединительной ткани стенки капилляров; способны сокращаться и фагоцитировать) и астроциты. Межклеточные промежутки между эндотелиальными клетками, перицитами и астроцитами нейроглии ГЭБ меньше, чем промежутки между клетками в других тканях организма.

Эти три вида клеток являются структурной основой ГЭБ не только у человека, но и у большинства позвоночных.

Рис. 2. Элементы гематоэнцефалического барьера

Две функции гематоэнцефалического барьера:

регуляторная: поддержание физико-химических показателей мозга в соответствии с его физиологической активностью;

защитная: защита головного мозга от поступления чужеродных и токсичных веществ.

Гематоэнцефалический барьер – важный компонент нейрогуморальной регуляции, т. к. через него реализуется принцип обратной химической связи в организме, например повышение концентрации определенного вещества в крови приводит к снижению проницаемости для него стенок мозговых капилляров.

Регуляция функций гематоэнцефалического барьера осуществляется высшими отделами ЦНС и гуморальными факторами, в т. ч. уровнем обмена веществ нервной ткани.

Черепномозговые нервы

От головного мозга отходят 12 пар черепномозговых нервов.

| нерв | путь | функции |

| I. Обонятельный | От носа к головному мозгу | Ощущение запаха |

| II. Зрительный | От глаза к головному мозгу | Зрение |

| III. Глазодвигательный | От головного мозга к мышцам глаз | Движения глаз |

| IV. Блоковый | От головного мозга к наружным мышцам глаз | Движения глаз |

| V. Тройничный | От кожи головы, слизистых оболочек и зубов к головному мозгу; от головного мозга к жевательным мышцам | Чувствительность лица, скальпа и зубов; жевательные движения |

| VI. Отводящий | От головного мозга к наружным мышцам глаз | Поворот глаз кнаружи |

| VII. Лицевой | От вкусовых сосочков языка к головному мозгу; от головного мозга к мышцам лица | Ощущение вкуса; движения мимической мускулатуры |

| VIII. Преддверно-улитковый нерв | От уха к головному мозгу | Слух; чувство равновесия |

| IX. Языкоглоточный | От глотки и вкусовых сосочков языка к головному мозгу; от головного мозга к мышцам глотки и слюнным железам | Чувствительность глотки, ощущение вкуса; глотательные движения, слюноотделение |

| X. Блуждающий | От глотки, гортани и органов грудной и брюшной полостей к головному мозгу; от головного мозга к мышцам глотки и органам грудной и брюшной полостей | Чувствительность глотки, гортани, органов грудной и брюшной полостей; глотание, голосообразование, замедление сердцебиения, усиление перистальтики |

| XI. Добавочный | От головного мозга к определенным плечевым и шейным мышцам | Движения плечами; повороты головы |

| XII. Подъязычный | От головного мозга к мышцам языка | Движения языка |

Строение головного мозга

В отличие от спинного мозга серое вещество головного мозга находится на периферии, образуя кору больших полушарий и несколько подкорковых ядер (скоплений нервных клеток). Белое вещество находится в центральной части головного мозга.

В головном мозге различают пять отделов:

продолговатый мозг;

задний (мост и мозжечок);

средний мозг;

промежуточный мозг;

конечный мозг (большие полушария).

Формирование головного мозга в эмбриогенезе

Нервная система всех позвоночных формируется из нервной трубки.

В начальной стадии своего формирования головной отдел мозга образует три мозговых пузыря: передний, средний и задний.

Передний мозговой пузырь разделяется на зачаток большого и промежуточного мозга. Средний пузырь остается неразделенным и дает начало среднему мозгу. Задний мозговой пузырь подразделяется на зачаток мозжечка и моста (metencephalon) и зачаток продолговатого мозга (myelencephalon), без резкой границы переходящий в эмбриональный спинной мозг.Диаграмма, изображающая главные подотделы эмбрионального позвоночного мозга. Эти области позже разделяются на структуры передний мозг, средний мозг и задний мозг.

Рис. 3. Образование мозга из трех мозговых пузырей

Рис. 4. Отделы головного мозга

Наряду с приведенным выше делением на отделы весь мозг разделяют на три большие части:

ствол мозга;

мозжечок;

передний мозг (большие полушария (конечный мозг) и промежуточный мозг).

Ствол мозга

Состав:

продолговатый мозг;

мост;

средний мозг;

Функции ствола мозга:

рефлекторная: поведенческие рефлексы;

проводниковая: восходящие и нисходящие нервные пути ЦНС;

ассоциативная: обеспечивает взаимодействие спинного мозга, ствола и больших полушарий головного мозга.

Продолговатый мозг

Является продолжением спинного мозга. В отличие от спинного мозга он не имеет метамерного, повторяемого строения, серое вещество в нем расположено не в центре, а в периферических ядрах.

В продолговатом мозге находятся перекресты нисходящих и восходящих путей, ретикулярная формация.

Определение

Ретикулярная формация – совокупность клеток и нервных волокон, расположенных на всем протяжении ствола мозга и в центральных отделах спинного мозга.

Рис. 5. Ретикулярная формация ствола, ее активирующие структуры и восходящие пути к коре больших полушарий (схема): 1 – ретикулярная формация ствола мозга и ее активирующие структуры; 2 – гипоталамус; 3 – таламус; 4 – кора большого мозга; 5 – мозжечок; 6 – афферентные (чувствительные) пути; 7 – продолговатый мозг; 8 – мост; 9 – средний мозг

Функции ретикулярной формации:

регуляция уровня сознания, например участие в цикле сон/бодрствование;

переработка и передача сенсорной информации лимбической системе;

защитные рефлексы: глотание, кашель, чихание и т. п.;

жизненно важные рефлексы: дыхательный и сосудодвигательный рефлекс;

двигательная активность.

Рис. 6. Продолговатый мозг

Функции продолговатого мозга:

участвует в реализации вегетативных (слюноотделение), соматических, вкусовых, слуховых, вестибулярных рефлексов;

обеспечивает выполнение сложных рефлексов, требующих последовательного включения разных мышечных групп, например при глотании и дыхании;

дыхательный и сосудодвигательный центр;

центр потоотделения;

рецепторное восприятие сигналов внутренней среды;

центр регуляции сердечной деятельности;

координация движений, позные рефлексы.

варолиев Мост

Мост лежит выше продолговатого мозга. Это утолщенный валик с поперечно расположенными волокнами, которые образуют его белое вещество.

Между волокнами расположены скопления серого вещества, которое образует ядра моста. Продолжаясь до мозжечка, нервные волокна образуют его средние ножки.

Рис. 7. Варолиев мост

Функции Варолиева моста:

передача информации из спинного мозга в отделы головного мозга;

сознательный контроль за движениями тела;

восприятие положения тела в пространстве;

чувствительность языковых сосочков, кожи лица, слизистой носа, конъюнктив глаз;

мимика;

акт принятия пищи.

Мозжечок

Мозжечок лежит на задней поверхности моста и продолговатого мозга в задней черепной ямке. Состоит из двух полушарий и червя, который соединяет полушария между собой. Белое вещество мозжечка покрыто корой из серого вещества. Поверхность мозжечка испещрена бороздами. Нервные ядра лежат внутри полушарий мозжечка, масса которых в основном представлена белым веществом.

Рис. 9. Мозжечок

Функции мозжечка:

координация движений;

поддержание мышечного тонуса.

Средний мозг

Средний мозг соединяет задний мозг с промежуточным.

На крыше среднего мозга находится четверохолмие:

2 зрительных холмика – центры ориентировочных рефлексов на зрительные раздражители;

2 слуховых холмика – центры ориентировочных рефлексов на звуковые раздражители.

Рис. 10. Средний мозг

Функции:

сенсорная функция: проведение зрительной и слуховой информации; ориентировочные рефлексы;

проводниковая функция: через него проходят все восходящие пути к вышележащим таламусу, большим полушариям и мозжечку. Нисходящие пути идут через средний мозг к продолговатому и спинному мозгу;

двигательная функция: например движение глазных яблок.

Передний мозг включает в себя промежуточный мозг и конечный мозг, состоящий из больших полушарий.

Промежуточный мозг

Состав: гипоталамус, таламус, метаталамус, эпиталамус.

Рис. 11. Промежуточный мозг

Метаталамус – подкорковый центр зрения и слуха.

Эпиталамус – надбугорная область промежуточного мозга.

К эпиталамусу относится эпифиз (шишковидная железа). Это эндокринная железа, функционально связанная с гипофизом и надпочечниками.

Рис. 12. Эпифиз

Функции эпифиза:

развитие половых признаков (особенно в детском и пубертатном возрасте);

регуляция гормональной функции надпочечников (управление выведением калия и натрия из организма);

регуляция сна (синтез гормона мелатонина).

Таламус (зрительный бугор)

В таламусе можно выделить четыре основных ядра серого вещества:

ядро, перераспределяющее зрительную информацию;

ядро, перераспределяющее слуховую информацию;

ядро, перераспределяющее тактильную информацию;

ядро, перераспределяющее чувство равновесия и баланса.

После того как информация о каком-либо ощущении поступила в ядро таламуса, там происходит ее первичная обработка, то есть впервые осознается температура, зрительный образ и т. д.

Функции таламуса:

первичная обработка зрительных, слуховых и вкусовых сигналов;

запоминание;

двигательные реакции: сосание, жевание, глотание, смех;

центр организации и реализации инстинктов, влечений, эмоций.

Повреждение таламуса может привести к амнезии, вызвать тремор (непроизвольную дрожь конечностей в состоянии покоя).

С таламусом связано редкое заболевание, называемое фатальная семейная бессонница.

Гипоталамус

Особенности нейронов гипоталамуса:

чувствительны к составу омывающей их крови;

отсутствует гематоэнцефалический барьер между нейронами и кровью;

способны к нейросекреции пептидов, нейромедиаторов и др.

Рис. 13. Гипоталамус

Функции гипоталамуса:

является главным подкорковым центром регуляции вегетативных функций организма;

способен воздействовать на вегетативные функции организма с помощью гормонов и нервных импульсов;

в гипоталамусе располагаются центры гомеостаза, теплорегуляции, голода и насыщения, жажды и ее удовлетворения, полового поведения, страха, ярости;

является также центром регуляции цикла бодрствование – сон. При этом задний гипоталамус активизирует бодрствование; передний – сон. Повреждение заднего гипоталамуса может вызвать так называемый летаргический сон;

регулирует деятельность гипофиза;

в гипоталамусе и гипофизе образуются нейрорегуляторные пептиды – энкефалины и эндорфины, обладающие морфиноподобным действием и способствующие снижению стресса.

Лабораторные исследования функций гипоталамуса

Олдс описал поведение крыс, которым вживляли электроды в ядра гипоталамуса и давали возможность самостоятельно стимулировать эти ядра. Оказалось, что стимуляция некоторых ядер приводила к негативной реакции. Животные после однократной самостимуляции больше не подходили к педали, замыкающей стимулирующий ток. При самостимуляции других ядер животные нажимали на педаль часами, не обращая внимания на пищу, воду и др.

Исследования Дельгадо во время хирургических операций показали, что у человека раздражение аналогичных участков вызывало эйфорию, эротические переживания. В клинике показано также, что патологические процессы в гипоталамусе могут сопровождаться ускорением полового созревания, нарушением менструального цикла, половой функции.

Раздражение передних отделов гипоталамуса может вызывать у животных пассивно-оборонительную реакцию, ярость и страх.

Раздражение заднего гипоталамуса вызывает активную агрессию, расширение зрачков, повышение кровяного давления, сужение просвета артериальных сосудов, сокращение желчного, мочевого пузырей.

Гипофиз

Это нижний придаток мозга, расположенный в нижней части гипоталамуса.

Гипофиз является одной из важнейших эндокринных желез; в функциональном отношении он тесно связан с гипоталамусом.

В гипофизе различают переднюю долю (аденогипофиз), заднюю долю (нейрогипофиз).

Рис. 14. Гипофиз

Функции гипофиза:

рост;

обмен веществ;

репродуктивная функция.

конечный мозг

Конечный мозг составляет 80 % всей массы головного мозга и покрывает сверху все остальные отделы. Конечны?