Образование кровеносных сосудов на коже

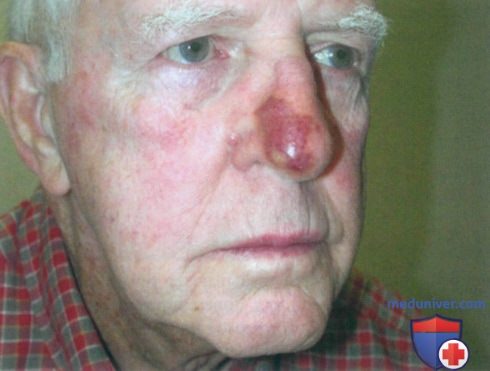

Приобретенные сосудистые образования кожи у взрослыха) История заболевания. 31-летняя женщина обратилась к врачу клиники “Добрый прогноз” dobro-clinic.com по поводу образования на нижней губе. После осмотра был установлен диагноз «венозного озера». Пациентка, обеспокоенная внешним видом образования, согласилась на предложенное лечение методом криотерапии с целью удаления очага. Для крио-пистолета был выбран закрытый зонд, позволяющий получить нужную компрессию при охлаждении жидким азотом. б) Эпидемиология приобретенных сосудистых образования у взрослых: • «Венозные озера» – приобретенные сосудистые очаговые образования на лице и ушных раковинах. • Вишневые ангиомы представляют собой распространенные сосудистые мальформации, нередко возникающие у лиц старше 30 лет, а также во время беременности. • Ангиокератомы, среди которых самая распространенная форма – ангиокератома мошонки (Фордайса), развиваются во взрослом возрасте. В некоторых случаях ангиокератомы наблюдаются на вульве. • Гломангиомы, известные также как гломовенозные мальформации или гломусные опухоли представляют собой редкий вид венозной мальформации. Примерно у 2/3 пациентов с гломангиомами имеется семейный анамнез сходных очаговых образований. • Кожные ангиосаркомы встречаются очень редко и представляют собой злокачественные опухоли сосудов, чаще всего локализованные на голове и шее у пожилых людей.

в) Этиология и патофизиология: г) Клинические признаки:

д) Типичное распределение: е) Лабораторные исследования и биопсия:

ж) Дифференциальная диагностика приобретенных сосудистых образований кожи у взрослых:

з) Лечение приобретенных сосудистых образований кожи у взрослых: 1. Наблюдение: 2. Хирургическое лечение: и) Консультирование: к) Наблюдение. При наличии доброкачественных очаговых образований наблюдения не требуется, исключая случаи возникновения рецидива или при опасениях пациента, касающихся роста или изменений внешнего вида очага. л) Список использованной литературы: – Вернуться в оглавление раздела “Дерматология” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.4.2020 |

Источник

Васкулиты кожи — группа заболеваний мультифакторной природы, при которых ведущим признаком является воспаление кровеносных сосудов дермы и подкожной клетчатки.

Трудность в освещении этой темы заключается в том, что до настоящего времени нет общепринятой классификации и даже согласованной терминологии васкулитов. В настоящее время описано около 50 различных нозологических форм, и разобраться в этом многообразии непросто. Пестрота клинических проявлений и недостаточно изученные патогенетические механизмы привели к тому, что под разными названиями может скрываться лишь вариант основного типа поражения кожи. Также, помимо первичных васкулитов, в основе которых лежит воспалительное поражение сосудов кожи, выделяют и вторичные васкулиты (специфические и неспецифические), развивающиеся на фоне определенного инфекционного (сифилис, туберкулез и др.), токсического, паранеопластического или аутоиммунного (системная красная волчанка, дерматомиозит и др.) процесса. Возможна трансформация васкулита кожи в системный процесс с поражением внутренних органов и развитием тяжелых, иногда опасных для жизни осложнений.

Васкулиты кожи — заболевания полиэтиологические. Наиболее часто наблюдается связь с фокальной инфекцией (стрептококки, стафилококки, микобактерии туберкулеза, дрожжевые грибы, вирусы и др.). Определенное значение имеет повышенная чувствительность к ряду лекарственных веществ, в частности к антибиотикам и сульфаниламидным препаратам. Нередко, несмотря на тщательно собранный анамнез и проведенное обследование, этиологический фактор остается невыясненным. Среди факторов риска при васкулитах следует учитывать: возраст (наиболее уязвимы дети и пожилые люди), переохлаждение, чрезмерную инсоляцию, тяжелые физические и психические нагрузки, травмы, операции, заболевания печени, сахарный диабет, гипертонию. Патогенетическим механизмом развития васкулитов кожи в настоящее время считается образование циркулирующих иммунных комплексов с последующей их фиксацией в эндотелии, хотя окончательно это доказано не для всех заболеваний данной группы.

Васкулиты кожи — это неоднородная группа заболеваний, и клинические проявления их чрезвычайно разнообразны. Однако существует целый ряд общих признаков, объединяющих эти дерматозы:

1) воспалительный характер изменений кожи;

2) симметричность высыпаний;

3) склонность к отеку, кровоизлияниям и некрозу;

4) первичная локализация на нижних конечностях;

5) эволюционный полиморфизм;

6) связь с предшествующими инфекционными заболеваниями, приемом лекарств, переохлаждением, аллергическими или аутоиммунными заболеваниями, с нарушением венозного оттока;

7) острое или обостряющееся течение.

Поражения кожи при васкулитах многообразны. Это могут быть пятна, пурпура, узелки, узлы, некрозы, корки, эрозии, язвы и др., но основным клиническим дифференциальным признаком является пальпируемая пурпура (геморрагическая сыпь, возвышающаяся над поверхностью кожи и ощущаемая при пальпации).

Общепринятой классификации васкулитов не существует. Систематизируют васкулиты по разным принципам: этиологии и патогенезу, гистологической картине, остроте процесса, особенностям клинических проявлений. Большинство клиницистов пользуются преимущественно морфологическими классификациями кожных васкулитов, в основу которых обычно положены клинические изменения кожи, а также глубина расположения (и соответственно калибр) пораженных сосудов. Выделяют поверхностные (поражение сосудов дермы) и глубокие (поражение сосудов на границе кожи и подкожной клетчатки) васкулиты. К поверхностным относят: геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна–Геноха), аллергический артериолит (полиморфный дермальный ангиит), лейкокластический геморрагический микробид Мишера–Шторка, а также хронические капилляриты (гемосидерозы): кольцевидная телеангиэктатическая пурпура Майокки и болезнь Шамберга. К глубоким: кожную форму узелкового периартериита, острые и хронические узловатые эритемы.

Геморрагический васкулит — системное заболевание, поражающее мелкие сосуды дермы и проявляющееся пальпируемой пурпурой, артралгиями, поражением желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и гломерулонефритом. Встречается в любом возрасте, но наибольшему риску подвергаются мальчики в возрасте от 4 до 8 лет. Развивается после инфекционного заболевания, через 10–20 дней. Острое начало заболевания, с повышением температуры и симптомами интоксикации чаще всего наблюдается в детском возрасте. Выделяют следующие формы геморрагического васкулита: кожная, кожно-суставная, кожно-почечная, абдоминально-кожная и смешанная. Течение может быть молниеносным, острым и затяжным. Длительность заболевания различна — от нескольких недель до нескольких лет.

Процесс начинается симметрично на нижних конечностях и ягодицах. Высыпания имеют папулезно-геморрагический характер, нередко с уртикарными элементами, при надавливании не исчезают. Окраска их меняется в зависимости от времени появления. Высыпания возникают волнообразно (1 раз в 6–8 дней), наиболее бурными бывают первые волны сыпи. Суставной синдром появляется либо одновременно с поражением кожи, либо через несколько часов. Чаще всего поражаются крупные суставы (коленные и голеностопные).

Одним из вариантов заболевания является так называемая некротическая пурпура, наблюдаемая при быстром течении процесса, при котором появляются некротические поражения кожи, изъязвления, геморрагические корки.

Наибольшие трудности вызывает диагностика абдоминальной формы геморрагического васкулита, так как высыпания на коже не всегда предшествуют желудочно-кишечным явлениям (рвоте, схваткообразным болям в животе, напряжению и болезненности его при пальпации, кровью в стуле).

Почечная форма проявляется нарушением деятельности почек различной степени выраженности, от кратковременной нестойкой гематурии и альбуминурии до выраженной картины острого гломерулонефрита. Это поздний симптом, он никогда не встречается до поражения кожи.

Молниеносная форма геморрагического васкулита характеризуется крайне тяжелым течением, высокой лихорадкой, распространенными высыпаниями на коже и слизистых, висцерапатиями, может закончиться смертью больного.

Диагностика заболевания базируется на типичных клинических проявлениях, в атипичных случаях проводится биопсия. При абдоминальной форме необходимо наблюдение хирурга. Рекомендуется наблюдение нефролога в течение трех месяцев после разрешения пурпуры.

Термином «аллергический артериолит» Ruiter (1948) предложил называть несколько родственных форм васкулитов, отличающихся клиническими проявлениями, но имеющих ряд общих этиологических, патогенетических и морфологических признаков.

Патогенетическими факторами болезни считают простуду, фокальные инфекции. Высыпания располагаются обычно симметрично и имеют полиморфный характер (пятна, папулы, пузырьки, пустулы, некрозы, изъязвления, телеангиэктазии, волдыри). В зависимости от преобладающих элементов выделяют три формы заболевания: геморрагический тип, полиморфно-узелковый (соответствует трехсимптомной болезни Гужеро–Дюперра) и узелково?некротический (соответствует узелково?некротическому дерматиту Вертера–Дюмлинга). При регрессе сыпи могут оставаться рубцовые атрофии и рубчики. Заболевание склонно к рецидивам. Нередко перед высыпаниями больные жалуются на недомогание, усталость, головную боль, в разгар заболевания — на боли в суставах (которые иногда припухают) и в животе. Диагностика всех типов заболевания сложна из-за отсутствия типичных, характерных симптомов. При гистологическом исследовании выявляется фибриноидное поражение сосудов мелкого калибра с образованием инфильтративных скоплений из нейтрофилов, эозинофилов, лимфоцитов, плазматических клеток и гистиоцитов.

Геморрагический лейкокластический микробид Мишера–Шторка по клиническому течению сходен с другими формами полиморфных дермальных васкулитов. Признаком, позволяющим выделить это заболевание как самостоятельное, является наличие феномена — лейкоклазии (распад ядер зернистых лейкоцитов, приводящий к образованию ядерной пыли) при гистологическом исследовании. Таким образом, геморрагический лейкокластический микробид может трактоваться как дерматоз, обусловленный хронической фокальной инфекцией (внутрикожные тесты со стрептококковым антигеном положительные), протекающий с выраженной лейкоклазией.

Хронические капилляриты (гемосидерозы), в отличие от остро протекающих пурпур, характеризуются доброкачественным течением и являются исключительно кожными заболеваниями.

Болезнь Шамберга — представляет собой лимфоцитарный капиллярит, который характеризуется наличием петехий и коричневых пурпурных пятен, возникающих чаще всего на нижних конечностях. Пациентов беспокоит исключительно как косметический дефект.

Пурпура Майокки характеризуется появлением на нижних конечностях розовых и ливидно-красных пятен (без предшествующей гиперемии, инфильтрации), медленно растущих с образование кольцевидных фигур. В центральной части пятна развивается небольшая атрофия и ахромия, выпадают пушковые волосы. Субъективные ощущения отсутствуют.

Узелковый периартериит характеризуется некротизирующим воспалением мелких и средних артерий мышечного типа с последующим образованием аневризм сосудов и поражением органов и систем. Наиболее часто встречается у мужчин среднего возраста. Из этиологических факторов важнейшими являются непереносимость лекарств (антибиотиков, сульфаниламидов), вакцинация и персистирование HbsAg в сыворотке крови. Заболевание начинается остро или постепенно с симптомов общего характера — повышения температуры тела, быстро нарастающего похудания, боли в суставах, мышцах, животе, кожных высыпаний, признаков поражения ЖКТ, сердца, периферической нервной системы. Со временем развивается полевисцеральная симптоматика. Особенно характерно для узелкового периартериита поражение почек с развитием гипертонии, которая иногда приобретает злокачественный характер с возникновением почечной недостаточности. Выделяют классическую и кожную форму заболевания. Высыпания на коже представлены узелками — одиночными или группами, плотными, подвижными, болезненными. Характерно образование узлов по ходу артерий, иногда образуют тяжи. Локализация на разгибательных поверхностях голеней и предплечий, на кистях, лице (брови, лоб, углы челюсти) и шеи. Нередко не видны на глаз, могут определяться только пальпаторно. В центре может развиваться некроз с образованием длительно незаживающих язв. Периодически язвы могут кровоточить в течение нескольких часов (симптом «кровоточащего подкожного узла»).

Иногда единственным проявлением заболевания может быть сетчатое или ветвистое ливедо (стойкие фиолетово?красные пятна), локализующиеся на дистальных отделах конечностей, преимущественно на разгибательных поверхностях или пояснице. Характерно обнаружение по ходу ливедо узелков.

Диагностика заболевания основывается на сочетании поражения ряда органов и систем с признаками значительного воспаления, с лихорадкой, изменениями прежде всего в почках, в сердце, наличии полиневрита. Специфических для этой болезни лабораторных показателей не существует. Решающее значение для диагноза имеет динамическое клиническое наблюдение за больным.

Острая узловатая эритема — это панникулит, который характеризуется наличием болезненных розовых узлов на разгибательной поверхности нижних конечностей. Сопровождается лихорадкой, недомоганием, диареей, головной болью, конъюнктивитом и кашлем. Среди взрослых узловатая эритема в 5–6 раз чаще встречается у женщин, пиковый возраст — 20–30 лет. В основе заболевания гиперчуствительность к различным антигенам (бактерии, вирусы, грибы, новообразования и заболевания соединительной ткани). Половина случаев является идиопатическими. Диагностика основывается на данных анамнеза и физического осмотра. Необходимо провести полный анализ крови, рентгенограмму легких (выявляется двусторонняя аденопатия в области корней легких), мазок из зева или быстрый тест на стрептококки.

Хроническая узловая эритема — это группа различных видов узловатых дермогиподермитов. Чаще болеют женщины 30–40 лет. На голенях возникают узлы различной величины с покрасневшей над ними кожей, без наклонности к некрозу и изъязвлению. Воспалительные явления в области высыпаний и субъективные ощущения (артралгии, миалгии) мало выражены. Клинические варианты хронической узловатой эритемы имеют свои особенности, например наклонность узлов к миграции (мигрирующая эритема Беферштедта) или асимметрия процесса (гиподермит Вилановы–Пиноля).

Тактика ведения больного васкулитом кожи

- Классифицировать заболевание (характерная клиническая картина, анамнез, гистологическое исследование).

- Поиск этиологического фактора, но в 30% случаев его установить не удается (поиск очагов хронической инфекции, микробиологические, иммунологические, аллергологические и другие исследования).

- Оценка общего состояния и определение степени активности заболевания: общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма, иммунограмма. Степень активности васкулитов: I. Высыпания не обильные, температура тела не выше 37,5, общие явления незначительные, СОЭ не выше 25, С-реактивный белок не более ++, комплемент более 30 ед. II. Высыпания обильные (выходят за пределы голени), температура тела выше 37,5, общие явления — головная боль, слабость, симптомы интоксикации, артралгии; СОЭ выше 25, С-реактивный белок более ++, комплемент менее 30 ед., протеинурия.

- Оценка признаков системности (исследование по показаниям).

- Определение вида и режима лечения в зависимости от степени активности: I ст. — возможно лечение в амбулаторных условиях; II ст. — в стационаре. Во всех случаях обострений васкулитов кожи необходим постельный режим, так как у таких больных обычно резко выражен ортостатизм, который следует соблюдать до перехода в регрессирующую стадию. Рекомендуется диета с исключением раздражающей пищи (алкогольные напитки, острые, копченые, соленые и жареные блюда, консервы, шоколад, крепкий чай и кофе, цитрусовые).

- Этиологическое лечение. Если есть возможность устранить причинный агент (лекарство, химикаты, инфекции), то быстро следует разрешение кожных очагов и другого лечения не требуется. Но надо помнить, что при санации очагов инфекции может наблюдаться усиление сосудистого процесса.

- Патогенетическое лечение.

- Профилактические мероприятия: диспансеризация, предупреждение провоцирующих факторов (инфекции, переохлаждение, инсоляции, стрессы и др.), рациональное использование лекарственных средств, трудоустройство, лечебная физкультура, санаторно-курортное лечение.

Лечение геморрагического васкулита

- Глюкокортикостероиды (преднизалон до 1,5 мг/кг) — облегчают проявление кожно-суставного синдрома, но не укорачивают заболевание и не предотвращают поражение почек. Назначаются в тяжелых случаях и под прикрытием гепарина, т. к. повышают свертываемость крови.

- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) в обычных терапевтических дозировках. Выбор конкретного препарата принципиального значения не имеет (индометацин, диклофенак, ацетилсалициловая кислота).

- Антикоагулянты и антиагреганты. Гепарин при распространенном процессе 300–400 ЕД/кг/сутки. Продолжительность курса должна составлять не менее 3–5 недель. Под контролем коагулограммы.

- Лечебный плазмаферез, когда проявления заболевания не устраняются перечисленными средствами.

- Никотиновая кислота в переносимых дозах в/в капельно.

- Не следует применять: антигистаминные препараты (возможно только в самом начале заболевания), препараты кальция, все витамины.

Лечение васкулитов кожи

1) НПВС (напроксен, диклофенак, Реопирин, индометацин и др.);

2) салицилаты;

3) препараты Са;

4) витамины Р, С, антиоксидантный комплекс;

5) сосудорасширяющие средства (ксантинола никотинат, пентоксифиллин);

6) 2% раствор йодида калия по 1 ст. л. 3 раза в день (узловатая эритема);

7) антикоагулянты и антиагреганты;

8) методы детоксикации в/в капельно;

9) глюкокортикостероиды (ГКС) по 30–35 мг/сутки в течение 8–10 дней;

10) цитостатики;

11) ультравысокочастотная терапия, диатермия, индуктотермия, ультразвук с гидрокортизоном, ультрафиолетовое облучение.

Наружное лечение. При эрозивно-язвенных высыпаниях

1) 1–2% растворы анилиновых красителей;

2) эпителизирующие мази (солкосерил);

3) мази, содержащие глюкокортикоиды, и др.;

4) примочки или мази протеолитическими ферментами (Химопсин, Ируксол);

5) апликации Димексида;

При узлах — сухое тепло.

Лечение не должно заканчиваться с исчезновением клинических проявлений заболевания. Оно продолжается до полной нормализации лабораторных показателей, а в последующие полгода-год больным проводится поддерживающее лечение

Литература

- Адаскевич В. П., Козин В. М. Кожные и венерические болезни. М.: Мед. лит., 2006, с. 237–245.

- Кулага В. В., Романенко И. М., Афонин С. Л. Аллергические болезни кровеносных сосудов кожи. Луганск: «Эталон-2», 2006. 168 с.

- Беренбейн Б. А., Студницин А. А. и др. Дифференциальная диагностика кожных болезней. М. Медицина, 1989. 672 с.

И. Б. Мерцалова, кандидат медицинских наук

РМАПО, Москва

Контактная информация об авторе для переписки: innamb@mail.ru

Источник