Очаговая патология сосудов головного мозга

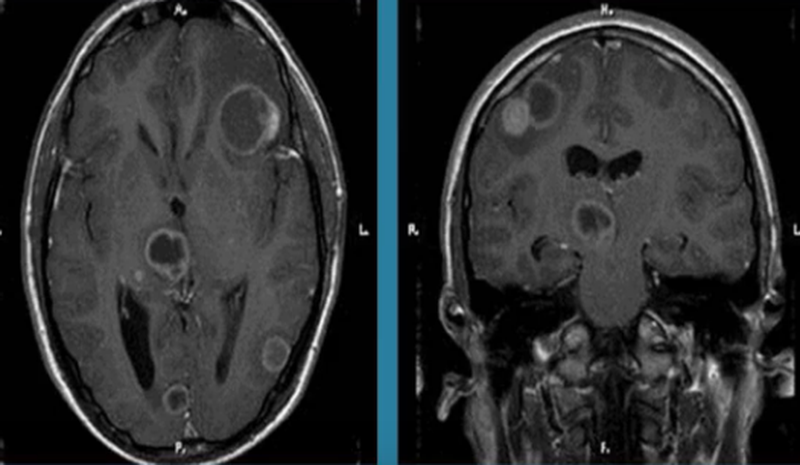

Токсоплазмоз на МРТ головного мозга

Токсоплазмоз на МРТ головного мозгаМагнитно-резонансная томография является безболезненным и информативным способом исследования головного мозга. Послойное МР-сканирование позволяет детально рассмотреть все участки органа, оценить их структуру. С помощью определенных последовательностей можно подробно изучить белое и серое вещество, сосуды, желудочковую систему.

МРТ считают эффективным методом выявления очаговых поражений мозга. К таковым относят ограниченные участки с нарушенной структурой внутри вещества органа. Подобные изменения часто сопровождаются масс-эффектом, отеком, деформацией окружающих областей. Очаги в головном мозге на МРТ выглядят как зоны изменения МР-сигнала. По специфическим признакам, локализации, размерам и степени влияния на окружающие структуры рентгенолог может сделать предположения о характере патологии. Пользуясь перечисленными сведениями, врач ставит диагноз, составляет для пациента прогноз и подбирает лечение.

Очаги на МРТ головного мозга: что значит?

Результатом магнитно-резонансной томографии является серия послойных снимков исследуемой области. На изображениях здоровые ткани выглядят как чередующиеся светлые и темные участки, что зависит от концентрации в них жидкости и применяемой импульсной последовательности. По срезам врач-рентгенолог оценивает:

- развитость и положение отдельных структур;

- соответствие интенсивности МР-сигнала норме;

- состояние извилин и борозд;

- размеры и строение желудочковой системы и подпаутинного пространства;

- параметры слуховых проходов, глазниц, придаточных синусов;

- структуру сосудистого русла;

- строение черепных нервов и церебральных оболочек;

- наличие признаков патологии (очаговые изменения, отек, воспаление, повреждения стенок артерий и вен).

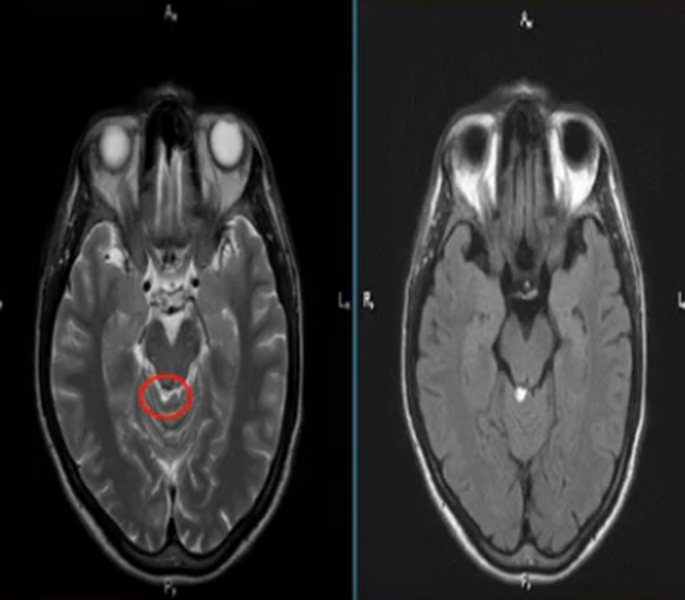

Липома четверохолмной цистерны на МРТ (обведена кругом)

Липома четверохолмной цистерны на МРТ (обведена кругом)

МРТ назначают, если у пациента наблюдаются неврологические отклонения, обусловленные поражением мозговой ткани. Симптомами могут быть:

- головные боли;

- нарушения координации движений;

- дисфункции органов слуха или зрения;

- нарушения концентрации внимания;

- расстройства памяти;

- проблемы со сном;

- психоэмоциональные расстройства;

- парезы/параличи конечностей и/или мышц лица;

- чувствительные нарушения;

- судороги и пр.

Магнитно-резонансная томография головы позволяет врачу точно определить локализацию очаговых изменений и выяснить природу плохого самочувствия у пациента. В ДЦ «Магнит» на вооружении специалистов новейшие аппараты для МР-сканирования, которые позволяют с высокой достоверностью провести исследование.

Виды очагов на МРТ головы

Цвет получаемого изображения нормальных мозговых структур и патологических изменений зависит от используемой программы. При сканировании в ангиорежиме, в том числе с применением контраста, на снимках появляется разветвленная сеть артерий и вен. Очаговые изменения бывают нескольких типов, по их характеристикам врач может предположить природу фокусов.

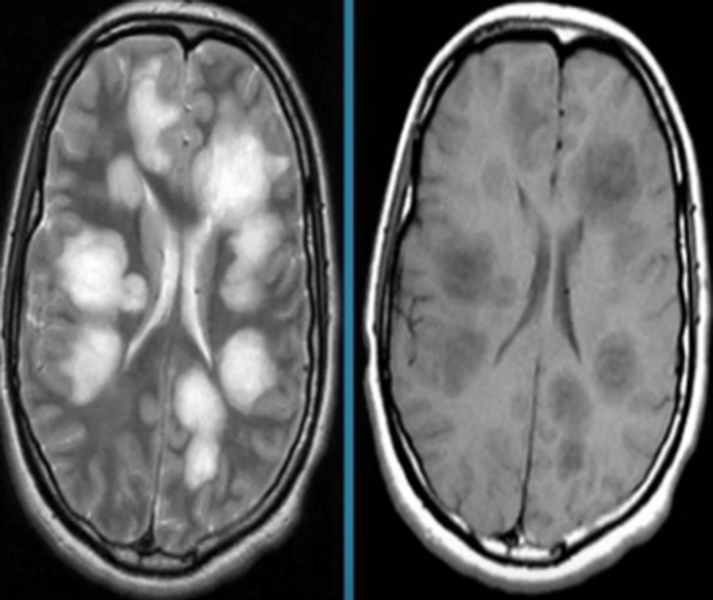

При патологии мозгового вещества нарушаются свойства пораженных фокусов, что проявляется резким изменением МР-сигнала по сравнению со здоровыми областями. Применение определенных последовательностей (диффузионно-взвешенных, FLAIR и пр.) или контрастирования позволяет более четко визуализировать локальные изменения. То есть, если рентгенолог видит на результатах МРТ единичный очаг, для более подробного его изучения будут применены разные режимы сканирования либо контрастирование.

При сравнении изменений со здоровыми участками мозга выделяют гипер-, гипо- и изоинтенсивные зоны (соответственно яркие, темные и такие же по своему цвету, как рядом расположенные структуры).

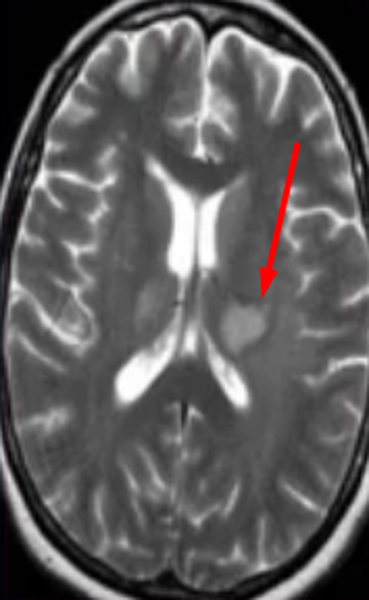

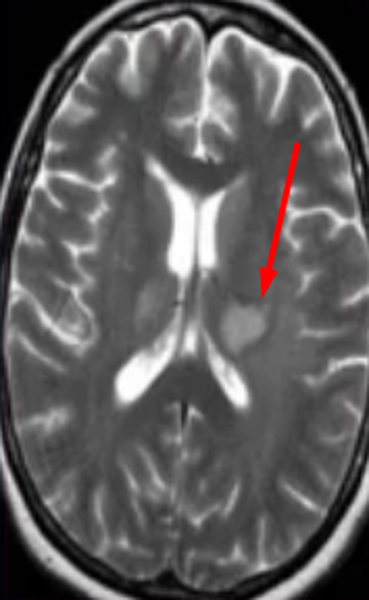

Абсцесс головного мозга на МРТ (указан стрелкой)

Абсцесс головного мозга на МРТ (указан стрелкой)

Гиперинтенсивные очаги

Выявление гиперинтенсивных, т.е. ярко выделяющихся на МР-сканах, очагов заставляет специалиста подозревать опухоль головного мозга, в том числе метастатического происхождения, гематому (в определенный момент от начала кровоизлияния), ишемию, отек, патологии сосудов (каверномы, артерио-венозные мальформации и пр.), абсцессы, обменные нарушения и т.п.

Опухоль головного мозга на МРТ (указана стрелкой)

Опухоль головного мозга на МРТ (указана стрелкой)

Субкортикальные очаги

Поражение белого вещества головного мозга обычно характеризуют, как изменения подкорковых структур. Выявленные при МРТ субкортикальные очаги говорят о локализации повреждения сразу под корой. Если обнаруживают множественные юкстакортикальные зоны поражения, есть смысл подозревать демиелинизирующий процесс (например, рассеянный склероз). При указанной патологии деструктивные изменения происходят в различных участках белого вещества, в том числе прямо под корой головного мозга. Перивентрикулярные и лакунарные очаги обычно выявляют при ишемических процессах.

Очаги глиоза

При повреждении мозговой ткани включаются компенсаторные механизмы. Разрушенные клетки замещаются структурами глии. Последняя обеспечивает передачу нервных импульсов и участвует в метаболических процессах. За счет описываемых структур мозг восстанавливается после травм.

Выявление глиозных очагов указывает на предшествующее разрушение церебрального вещества вследствие:

- родовой травмы;

- гипоксических процессов;

- наследственных патологий;

- гипертонии;

- эпилепсии;

- энцефалита;

- интоксикации организма;

- склеротических изменений и др.

По количеству и размерам измененных участков можно судить о масштабах повреждения мозга. Динамическое наблюдение позволяет оценить скорость прогрессирования патологии. Однако изучая зоны глиоза нельзя точно установить причину разрушения нервных клеток.

Очаги демиелинизации

Некоторые заболевания нервной системы сопровождаются повреждением глиальной оболочки длинных отростков нейронов. В результате патологических изменений нарушается проведение импульсов. Подобное состояние сопровождается неврологической симптоматикой различной степени интенсивности. Демиелинизация нервных волокон может быть вызвана:

- мультифокальной лейкоэнцефалопатией;

- рассеянным склерозом;

- диссимулирующим энцефаломиелитом;

- болезнью Марбурга, Девика и многими другими.

Обычно очаги демиелинизации выглядят как множественные мелкие участки гиперинтенсивного МР-сигнала, расположенные в одном или нескольких отделах головного мозга. По степени их распространенности, давности и одновременности возникновения врач судит о масштабах развития заболевания.

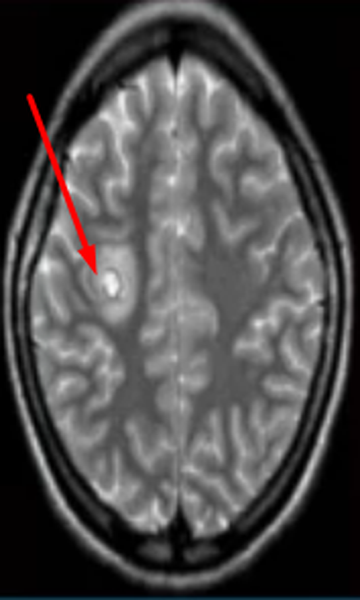

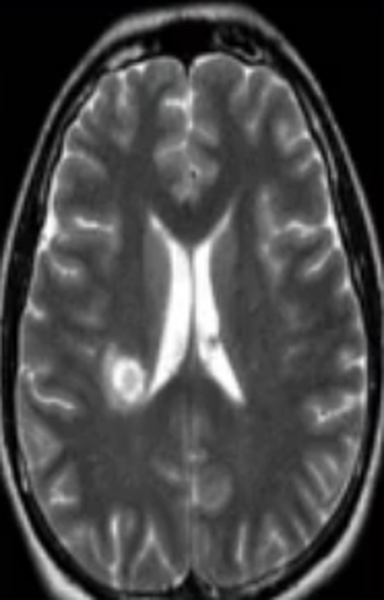

Очаг демиелинизации на МРТ

Очаг демиелинизации на МРТ

Очаг сосудистого генеза

Недостаточность мозгового кровообращения являются причиной ишемии церебрального вещества, что ведет к изменению структуры и потере функций последнего. Ранняя диагностика сосудистых патологий способна предотвратить инсульт. Очаговые изменения дисциркуляторного происхождения обнаруживают у большинства пациентов старше 50 лет. В последующем такие зоны могут стать причиной дистрофических процессов в мозговой ткани.

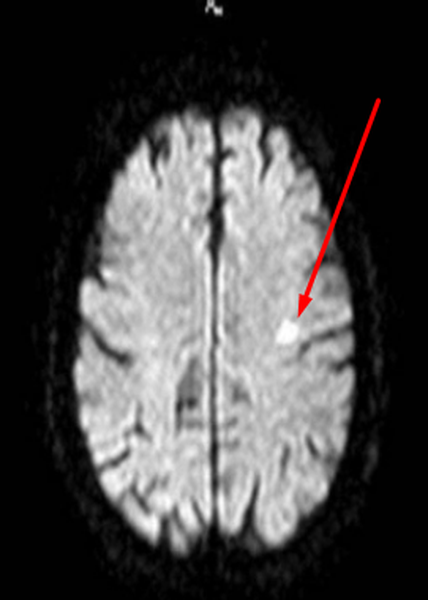

Лакунарный инфаркт головного мозга на МРТ (указан стрелкой)

Лакунарный инфаркт головного мозга на МРТ (указан стрелкой)

Заподозрить нарушения церебрального кровообращения можно по очаговым изменениям периваскулярных пространств Вирхова-Робина. Последние представляет собой небольшие полости вокруг мозговых сосудов, заполненные жидкостью, через которые осуществляется трофика тканей и иммунорегулирующие процессы (гематоэнцефалический барьер). Появление гиперинтенсивного МР-сигнала указывает на расширение периваскулярных пространств, поскольку в норме они не видны.

Иногда при МРТ мозга обнаруживаются множественные очаги в лобной доле или в глубоких отделах полушарий, что может указывать на поражение церебральных сосудов. Ситуацию часто проясняет МР-сканирование в ангиорежиме.

Очаги ишемии на МРТ

Очаги ишемии на МРТ

Очаги ишемии

Нарушения мозгового кровообращения приводят к кислородному голоданию тканей, что может спровоцировать их некроз (инфаркт). Ишемические очаги при Т2 взвешенных последовательностях выглядят как зоны с умеренно гиперинтенсивным сигналом неправильной формы. На более поздних сроках при проведении в Т2 ВИ или FLAIR режиме МРТ единичный очаг приобретает вид светлого пятна, что указывает на усугубление деструктивных процессов.

Что означают белые и черные пятна на снимках МРТ?

Зоны измененного МР-сигнала могут означать:

- ишемию тканей;

- отек;

- некроз;

- гнойное расплавление;

- опухолевую трансформацию;

- метастатическое поражение;

- глиоз;

- демиелинизацию;

- дегенерацию и др.

Врач-рентгенолог описывает интенсивность сигнала, размеры и локализацию очага. С учетом полученных сведений, жалоб пациента и данных предыдущих обследований специалист может предположить природу патологических изменений.

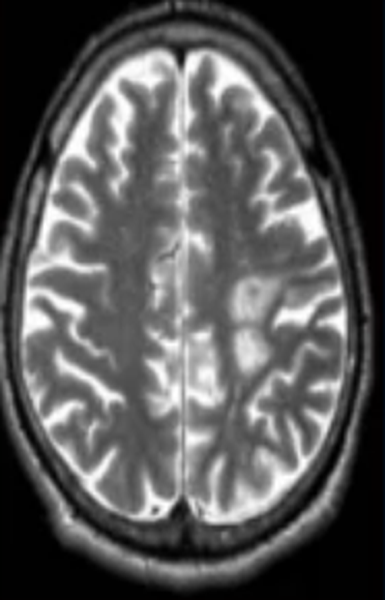

Острый рассеянный энцефаломиелит на МРТ

Острый рассеянный энцефаломиелит на МРТ

Причины возникновения очагов на МРТ головного мозга

Если при МРТ головного мозга выявлены очаги, их расценивают как симптомы патологии органа. Зоны гипер- или гипоинтенсивного МР-сигнала свидетельствуют о нарушении структуры определенного участка церебрального вещества. Очаговые изменения могут быть единичными или множественными, крупными, мелкими, диффузными и т.п.. Подобное наблюдается при:

- атеросклерозе;

- ангиопатии;

- инсультах;

- хронической недостаточности мозгового кровообращения;

- рассеянном склерозе или иных демиелинизирующих заболеваниях;

- болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона и т.п.;

- энцефаломиелите и других заболеваниях.

Очаговые изменения могут быть результатом некроза, гнойных процессов, ишемии, воспаления тканей, разрушения нервных волокон и т.п. Фокальная патология на МР-сканах почти всегда свидетельствует о развитии серьезного заболевания, а в некоторых случаях указывает на опасность для жизни больного.

Источник

Некоторые заболевания и нарушения деятельности органов и систем человека могут быть следствиями «неполадок» в головном мозге, а не в самом органе. Именно головной мозг осуществляет регуляцию деятельности всех органов и систем человека, и патологические изменения в нем провоцируют патологии в тех органах, с которыми связаны соответствующие структуры мозга.

Поэтому в медицине существует такой термин как «очаговые поражения мозга», то есть патология в одном (или нескольких) участках головного мозга, которая оказывает влияние на связанные с этим участком мозга внутренние органы и приводит к развитию неблагоприятных симптомов.

На возможные очаговые поражения головного мозга могут указывать следующие симптомы:

- Головные боли, появляющиеся внезапно, без причин, интенсивные по типу сильной мигрени, опоясывающие одну или обе стороны;

- Повышение артериального давления, которое в данном случае стремится компенсировать недостаток питания вследствие дистрофии сосудов;

- Нарушения зрения, слуха, координации движений;

- Психические нарушения;

- Снижение памяти, работоспособности, повышенная утомляемость, слабость;

- Эпилептические припадки и инсульты прямо указывают на наличие очаговых поражений мозга.

Магнитно-резонансная томография – единственный метод, который позволяет буквально заглянуть под черепную коробку и увидеть все неблагоприятные процессы, которые происходят в структурах мозга, оценить их последствия и дать прогноз относительно развития заболевания. В диагностике очаговых поражений мозга магнитно-резонансная томография является «золотым стандартом», это наилучшее решение – безопасный, неинвазивный, быстрый и высокоинформативный метод диагностики.

Причинами очаговых поражений мозга могут быть:

- Дегенеративно-дисциркулярные изменения в головном мозге, вызванные недостатком питания вещества мозга из-за нарушения кровообращения (ишемическое поражение мозга, инсульт и т.п.)

- Новообразования в головном мозге, как злокачественные, так и доброкачественные, которые оказывают влияние на соседние участки мозга и вызывают в них изменения (снижение питания, отмирание, прорастание в них опухоли и т.п.);

- Черепно-мозговые травмы, характеризуются наличием гематом, отеком вещества мозга, геморрагические очаги накапливают контраст;

- Процессы демиелинизации, то есть утери миелина оболочками нервных волокон, что приводит к развитию такого заболевания как рассеянный склероз.

Магнитно-резонансная томография позволяет во-первых, определить само наличие очага, которое становится очевидным при сравнении снимков больного пациента со снимком здорового мозга. Практически все очаговые изменения выглядят как светлые пятна разного размера и формы в структуре полушарий или других участков.

Во-вторых, МРТ позволяет точно установить количество очагов. Единичные изменения в головном мозге наблюдаются практически у каждого пациента старше 50 лет. Здесь необходимо наблюдение за динамикой развития очага, меры для устранения возможных причин поражения (например, прием препаратов, улучшающих мозговое кровообращение).

Особого внимания и серьезной работы заслуживают пациенты с множественными очагами. Это является признаком наличия серьезной патологии, требует сбора подробного анамнеза, использования дополнительных диагностических методов для определения причин развития заболевания.

Что особенно важно, только МРТ обладает способностью ранней диагностики опасных очаговых поражений, вызванных, например, злокачественным новообразованием. Не стоит пренебрегать возможностями этого современного и эффективного диагностического метода, возможно, это поможет спасти жизнь вам и вашим близким.

Источник

Даже в состоянии покоя головной мозг человека потребляет до 25% поступающего в организм кислорода; для обеспечения его работы требуется около 15% всего объема циркулирующей крови. Заболевания сосудов, сужение их просвета приводит к гипоксии, гибели нейронов.

Люди без специального образования не всегда могут распознать первые симптомы нарушения мозгового кровообращения и пропускают время, когда лечебная или профилактическая помощь наиболее эффективна.

Кровоснабжение головного мозга

За транспорт кислорода и питательных веществ к тканям мозга отвечают 4 крупных артерии: две внутренние сонные и две позвоночные. Позвоночные артерии отвечают за кровоснабжение ствола мозга. В основании мозга они сливаются в базилярную артерию.

Каждая внутренняя сонная артерия делится на переднюю и заднюю. Эти сосуды питают лобные, височные, теменные, затылочные доли.

В основании головного мозга ветви внутренние сонные, базилярная артерия и соединяющее их ветви образуют замкнутый Виллизиев круг. Он назван в честь английского доктора Томаса Уиллиса. Это анатомическое образование обеспечивает перераспределение крови и сохранение питания отделов головного мозга при закупорке сосудов. Отток крови из полости черепа осуществляется через яремные вены.

Заболевания головного мозга возникают при поражении крупных и мелких сосудов. В зависимости от причины симптомы возникают остро и требуют неотложной медицинской помощи или развиваются постепенно, медленно приводя к ухудшению качества жизни человека.

К основным причинам поражения артерий относят атеросклероз и гипертоническую болезнь. В первом случае на внутренней поверхности сосудистой стенки образуются бляшки, сужающие просвет артерий. Они имеют тонкую покрышку, внутри содержатся липиды. При разрыве таких бляшек тромбоциты крови прилипают к поврежденной поверхности, приводя к закупорке просвета (тромбозу). Провоцирующим фактором нередко становится спазм сосудов.

Артериальная гипертония тоже повреждает стенки сосудов: они становятся уплотненными, возникают участки расширения (аневризмы). Наличие таких уязвимых мест может стать причиной разрыва или закупорки артерий.

Состояние, при котором поражаются мелкие церебральные артерии, страдает кровоснабжение мозга, носит название дисциркуляторной энцефалопатии. Нервные клетки не получают достаточного количества кислорода, питательных веществ и отмирают. Развитая сеть артерий не может решить эту проблему. Процесс не ограничивается какой-то одной областью головного мозга, очаги обнаруживают в различных отделах.

Факторы риска сосудистых заболеваний мозга

Оценивая вероятность поражения сосудов, неврологи и кардиологи говорят о том, что часть людей более предрасположена к этой группе заболеваний. Среди факторов риска перечисляют такие состояния, заболевания и особенности образа жизни, как:

низкая физическая активность;

гипертоническая болезнь;

заболевания сердца;

сахарный диабет любого типа;

гиперхолестеринемия;

курение;

регулярные стрессы, психоэмоциональное перенапряжение;

частое употребление алкоголя.

Кроме того, в группу риска входят люди с отягощенным семейным анамнезом – гипертоническая болезнь, инфаркт, инсульт у ближайших родственников.

Симптомы

Первые признаки сосудистого поражения головного мозга могут появиться уже в молодом, трудоспособном возрасте. В таком случае пациенты склонны игнорировать болезненные симптомы и не обращаться к врачу. Да и при посещении терапевта или невролога состояние нередко остается нераспознанным.

Среди ранних признаков:

рассеянность внимания;

снижение памяти;

быструю утомляемость;

снижение работоспособности;

головные боли;

шум в голове;

эпизоды головокружения;

метеочувствительность.

Признаки нарушения кровообращения могут появляться по очереди. Молодые пациенты нередко связывают их с переутомлением, так как считают, что им еще «рано болеть».

С течением времени негативные факторы образа жизни приводят к ухудшению состояния – начинает страдать обычная деятельность, беспокоит выраженная метеочувствительность, «портится» характер человека.

Но порой состояние меняется резко. В таких случаях говорят об острых нарушениях мозгового кровообращения. Как же распознать типичные сосудистые заболевания?

Дисциркуляторная энцефалопатия

Этот диагноз уже стал «притчей во языцех»: им пугают пациентов с гипертонией, его «дарят» старушкам, скандалящим в аптеках, поликлиниках и на улице. И неудивительно. Первыми симптомами заболевания часто становятся заметные поведенческие, эмоционально-волевые нарушения. Так у пациентов наблюдаются:

раздражительность;

эмоциональная лабильность;

нарушения сна;

утомляемость;

депрессивная симптоматика.

Близкие могут замечать, что такой родственник стал гневлив, чувствителен к смене погоды, его личностные черты «заострились». Сентиментальные люди становятся плаксивыми, пунктуальные – педантичными, экономные – откровенно прижимистыми.

С течением времени начинает страдать продуктивность деятельности: ухудшается память, внимание. Человек становится рассеянным, «постоянно записывает, чтобы не забыть», но все равно забывает. Возможны эпизоды неадекватного, грубого поведения.

Дисциркуляторная энцефалопатия прогрессирует, течение может быть равномерным или с резкими эпизодами ухудшения состояния. Вылечить ее нельзя, можно лишь замедлить развитие болезни. Тяжелая степень энцефалопатии характеризуется развитием слабоумия. Такой пациент уже полностью утрачивает навыки самообслуживания, в ряде случаев не может контролировать физиологические отправления, нуждается в постоянном уходе и присмотре.

Остеохондроз нередко провоцирует или усиливает проявления энцефалопатии, так как ухудшает приток крови к головному мозгу за счет сужения просвета позвоночных артерий. Медленные изменения личности за счет поражения сосудов бывают и при системных заболеваниях, сопровождающихся васкулитами.

Инсульт

Инсульт – это одна из самых частых причин смерти людей во всем мире. Фактически это острое нарушение кровообращения в церебральных сосудах, при котором погибает целый очаг головного мозга. По механизму развития выделяют 2 типа инсультов: ишемический и геморрагический.

При ишемическом инсульте перекрывается просвет сосуда. Клетки мозга очень чувствительны к гипоксии. Первое время они пытаются обеспечить себя за счет анаэробного гликолиза, в течение нескольких часов патологические процессы обратимы. Но постепенно накапливаются продукты распада, pH ткани меняется в кислую сторону. Нейроны отекают, Их оболочки перестают выполнять свои функции и разрушаются. Окончательное формирование очага инсульта происходит в течение 2-7 дней, помощь специалиста наиболее эффективна в течение первых 3-6 часов.

При геморрагическом инсульте нарушается целостность сосуда. Кровь изливается под оболочки, в паренхиму (ткань) мозга, прорывается в желудочки. Причиной такой катастрофы становятся изменения в строении сосудистой стенки, колебания артериального давления. Врожденная или приобретенная аневризма сосудов головного мозга может стать причиной внезапной смерти или тяжелой инвалидизации. Пока она не достигла больших размеров, давления на мозг нет, клинические проявления отсутствуют. Состояние может ухудшаться остро, пациента беспокоит:

головная боль;

тошнота;

двоение в глазах;

судороги;

нарушения сознания.

Отдельное место занимают транзиторные ишемические атаки, или как принято говорить – микроинсульты. Название «микроинсульт» ненаучно, оно отражает обратимость происходящего в тканях пациента. Некоторые люди, перенесшие ишемические атаки, не догадываются об этом. Так пациенты с огромным удивлением узнают о них при описании плановой компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. («А я-то думал, это был простой гипертонический криз!»)

Симптомы и прогноз при нарушениях мозгового кровообращения зависят от объема и локализации поражения. Стоит напомнить явные признаки, обнаружение которых требует немедленного обращения за медицинской помощью:

сильные головные боли, нередко – с головокружением, шумом в ушах;

асимметрия лица, не получается поднять руки, улыбнуться, показать зубы;

слабость, онемение в руках и ногах, шаткость походки;

нарушение произношения и восприятия обращенной речи;

тошнота и рвота;

нарушение, потеря сознания.

Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга

Чтобы «заняться здоровьем и обследоваться», не нужно ждать наступления предпенсионного или пенсионного возраста – многие сосудистые нарушения начинают развиваться уже у молодых людей. Что нужно делать? Необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, даже если «ничто не беспокоит», и не стесняться «побеспокоить» врача жалобами на изменение состояния.

Диагностика сосудистой церебральной патологии включает в себя:

Анализ жалоб пациента. Следует озвучить врачу даже такие «незначительные» симптомы, как: колебания артериального давления, головные боли, головокружение, забывчивость, метеочувствительность.

Анамнестические сведения: возраст, наличие факторов риска, скорость развития симптомов, сопутствующие заболевания (гипертоническая болезнь, диабет, системные и ревматические поражения).

Осмотр пациента с анализом неврологической симптоматики, исследование глазного дна. Оценка индекса массы тела.

Данные лабораторных исследований: сахар крови, липидный профиль крови, коагулограмма, оценка количества тромбоцитов. Анализ ликвора для выявления геморрагического инсульта.

Инструментальные методы диагностики: КТ или МРТ головы, сканирование сосудов головы и шеи, ЭКГ.

Профилактика сосудистых заболеваний

Для предотвращения сосудистой катастрофы и защиты ткани мозга от неблагоприятных факторов существует меры первичной и вторичной профилактики.

Первичная профилактика рекомендована лицам, у которых еще не диагностировано само заболевание. Мероприятия направлены на ведение правильного образа жизни. К ним относят:

Переход на рациональное питание: подсчет суточной калорийности, употребление не более 5 г поваренной соли в сутки, ограничение жиров, достаточное количество белка и растительной клетчатки в пище.

Отказ от спиртного и курения, нормализация массы тела.

Достаточная физическая активность (не менее 10000-12000 шагов в сутки), кардиотренировки не менее 30 минут каждая – 3-4 раза в неделю, регулярные прогулки, упражнения на рабочем месте.

Умственная деятельность. Этот род занятий помогает образовывать новые нейронные связи. Так человек укрепляет память и расширяет компенсаторные возможности головного мозга. Рекомендовано: читать, разгадывать кроссворды, изучать иностранные языки, собирать пазлы.

Избегание стрессовых ситуаций, овладение техниками, помогающими снять волнение, тревогу.

Режим дня, ночной сон не менее 7 часов в день.

Регулярные профилактические осмотры.

Меры вторичной профилактики добавляются для тех, кто уже перенес эпизод нарушения мозгового кровообращения или лечится у терапевта по поводу гипертонической болезни, энцефалопатии, диабета. Пациентам этой группы необходимо придерживаться рекомендаций из блока первичной профилактики и более тщательно следить за своим здоровьем:

Контроль артериального давления: регулярное измерение, поддержание целевых значений, при необходимости – прием препаратов.

Контроль состава крови: свертываемость, липидный обмен, глюкоза.

Плановые госпитализации при ухудшении состояния.

Пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом нередко придерживаются мнения, что постоянный прием поддерживающей терапии только вредит печени и почкам. Они могут периодически устраивать себе «отдых от химии», не зная, что такие эпизоды лишь ухудшают их состояние здоровья. Предполагаемая «польза» для печени несравнима с риском смерти от инсульта, прогрессирования энцефалопатии.

Сосудистые заболевания головного мозга могут развиваться даже в молодом возрасте. Исключение или минимизация факторов риска, регулярные профилактические осмотры и внимание к любым непривычным симптомам позволят сохранить здоровье.

Источник