Один кровеносный сосуд отходит от сердца

Кровеносная система позвоночных

построена по тому же принципу, что и

кровеносная система низших хордовых

и даже кольчатых червей. Ее основу

составляют брюшной и спинной сосуды,

соединенные анастомозами в стенках

кишки и в стенках тела. Особенно большое

сходство существует между строением

кровеносной системы бесчерепных и

низших позвоночных (рыб). Это является

доказательством единого происхождения

всего типа хордовых.

У низших хордовых – ланцетник–

кровеносная система замкнутая. Один

круг кровообращения. Сердце отсутствует

и его роль выполняет пульсирующий сосуд

– брюшная аорта. В брюшную аорту поступает

венозная кровь от органов и направляется

в жаберные артерии. От туда уже окисленная

(артериальная) кровь поступает в спинную

аорту, которая многочисленные ветви

всем органам. В органах эти ветви

распадаются на капилляры, где кровь

становится венозной. Из капилляров

кровь собирается в брюшную аорту.

Класс рыбы. Кровеносная система

рыб почти полностью повторяет схему

кровеносной системы ланцетника.

Отличиями прогрессивного характера

являются:

1. Появление специального мышечного

органа – сердца, стоящего из 2-ух камер:

предсердия и желудочка. Сердце рыб

содержит венозную кровь, которая

поступает от органов по венозным сосудам

в предсердие через венозный синус,

затем в желудочек и далее по брюшной

аорте в жаберные артерии, где окисляется.

2. Жаберные артерии рыб, в отличие от

жаберных артерий ланцетника, распадаются

на капилляры в жабрах, что увеличивает

дыхательную поверхность.

3. Благодаря сокращениям сердца кровь

рыб движется по сосудам быстрее, чем у

ланцетника, что обеспечивает (вместе

с жаберными капиллярами) более высокую

скорость обменных процессов.

Класс Амфибии.У представителей

этого класса появляется второй (легочный)

круг кровообращения. Сердце амфибий

состоит из трех камер: двух предсердий

и одного желудочка. В сердце поступает

кроме венозной и артериальная кровь.

От сердца амфибий отходит только один

сосуд – артериальный конус, гомологичный

брюшной аорте рыб. От него начинается

три пары сосудов:

1. Кожно-легочные артерии – несут

венозную кровь в легкие и отдают крупную

ветвь к коже. В легких венозная ветвь

окисляется и возвращается по легочным

венам в левое предсердие. Кожно-легочные

вены и легочные артерии образуют малый

или легочный круг кровообращения.

2. Пара сосудов (самого крупного

диаметра), названных дугами аорты

огибает сердце слева и справа, а затем

соединяется в непарный сосуд – спинную

аорту. Она идет по средней линии тела

назад, отдавая многочисленные артерии

внутренним органам.

3. Пара сосудов – сонные артерии, несущих

кровь к головному мозгу.

В этих трех парах сосудов течет разная

кровь: в кожно-легочных артериях –

венозная, в дугах аорты – смешанная, в

сонных артериях – артериальная.

Для дифференциального распределения

крови по сосудам в сердце амфибий

имеется специальный механизм. В

единственный желудочек амфибий поступает

артериальная кровь из левого предсердия

и венозная – из правого предсердия.

Предсердия сокращаются одновременно

и оба вида крови попадают в желудочек.

Однако полного смешения крови не

происходит поскольку:

1. Стенки желудочка имеют многочисленные

мышечные выросты — гребни (трабекулы),

образующие мягкие пристеночные камеры

и препятствую смешиванию крови в камере

желудочка. В левой половине желудочка

находится артериальная кровь, в правой

– венозная, а по середине смешанная.

2. Сокращение желудочка происходит

очень быстро, что так же уменьшает

смешивание крови в камере желудочка

3. Наличие клапанов закрывающих

лёгочные артерии.

Заканчивается большой круг

кровообращения 2 полыми венами (задняя

полая вена – от задней половины тела и

внутренних органов, передняя полая

вена – от головы). Полые вены впадают в

правое предсердие.

Класс Рептилии.У рептилий

отмечаются прогрессивные изменения,

направленные на разделение артериальной

и венозной крови, связанные как с

изменением сердца, так и основных

сосудов. Сердце рептилий 3-х камерное,

но в желудочке появляется неполная

перегородка, которая препятствует

смешиванию крови. В момент сокращения

желудочка перегородка практически

полностью разделяет его на две камеры

– правую и левую. У крокодила же 4-х

камерное.

У рептилий происходит редукция

артериального конуса и те сосуды,

которые отходили от него (дуги

кожно-легочных и сонных артерий) теперь

отходят от желудочка самостоятельно.

У рептилий в отличие от амфибий от

сердца отходит не один сосуд, а три,

каждый из них берет начало от определенного

отдела желудочка и выносит неодинаковую

по составу кровь. От левой половины

желудочка отходит правая дугааорты, несущая артериальную кровь (она

огибает сердце с правой стороны). От

нее отходят сосуды к голове и передним

конечностям. От середины желудочка

(над перегородкой) начинается левая

дуга аорты (огибает сердце слева) – несет

смешанную кровь к органам задней части

тела. От правой половины желудочка

отходит легочная артерия, несущая

венозную кровь к легким. Правая и левая

дуги аорты соединяются позади сердца

и образуют спинную аорту. Кровь в ней

смешанная, но отличается более высоким

содержанием кислорода по сравнению со

смешанной кровью амфибий.

Класс птицы. Прогрессивные

изменения у представителей класса

заключаются в появлении полной

перегородки в желудочке (сердце 4-х

камерное), что приводит к полному

разделению артериальной и венозной

крови. Этому способствует также редукция

одной из дуг аорты, а именно левой,

несущей у рептилий смешанную кровь. У

птиц остается только правая дуга аорты,

которая начинается от левого желудочка,

огибает сердце справа и переходит в

спинную аорту, несущую артериальную

кровь. Легочная артерия начинается от

правого желудочка и несет венозную

кровь.

Класс млекопитающие.Кровеносная

система млекопитающих принципиально

не отличается от кровеносной системы

птиц. Из сердца выходит два кровеносных

сосуда – дуга аорты и легочная артерия.

Дуга аорты огибает сердце с левой

стороны.

Приведенный материал показывает, что

эволюция кровеносной системы идет по

следующим путям:

1. Увеличение количества камер сердца.

2. Дифференцировка сосудов, отходящих

от сердца.

3. Повышение содержания кислорода в

крови.

У различных классов позвоночных в

эмбриогенезе закладываются гомологичные

или жаберные дуги. Схема закладки этих

сосудов общая. От сердца отходит непарный

сосуд – брюшная аорта и от нее к жаберным

перегородкам направляются 6 пар крупных

сосудов охватывающих глотку и

соединяющихся на спинной ее стороне в

спинной аорте.

У зародышей рыб– две пары из

образовавшихся жаберных дуг быстро

исчезают, т.к. две первые жаберные

перегородки (висцеральные дуги),

включаются в состав черепа. Оставшиеся

4 пары артериальных сосудов функционируют

в качестве жаберных артерий. У

двоякодышащих рыб от последней пары

жаберных артерий обособляется легочная

артерия.

У наземных позвоночных– первые

две пары жаберных дуг также рано

исчезают, а оставшиеся 4 пары, в связи

с переходом к атмосферному дыханию

подвергаются характерным преобразованиям.

Так, третья пара жаберных дуг у всех

наземных теряет 1 связь со следующей

парой артерий и несет кровь только

вперед к головному мозгу, превращаясь

в сонные артерии (а. согоtis).

Четвертая пара сосудов достигает

наибольшего развития и во взрослом

организме становится основным сосудом,

несущим кровь к органам. В соответствии

с этим они получили название «дуги

аорты». У амфибий и рептилий оба сосуда

четвертой пары развиты одинаково (это

две дуги аорты), у птиц развивается

правая дуга аорты, а левая редуцируется;

у млекопитающих же наоборот.

Пятая пара жаберных дуг у наземных

позвоночных редуцируется.

Шестая пара превращается в легочные

артерии.

Таким образом, сонные артерии

гомологичны III паре жаберных дуг; дуги

аорты – IУ паре; легочные артерии – УI

паре.

Проток, соединяющий в эмбриональном

состоянии сонные артерии и дуги аорты,

носит название сонного протока и

сохраняется во взрослом состоянии у

рептилий.

Что касается человека, то у 2-х недельного

эмбриона сердце представлено однокамерной

трубкой, расположенной в передненижней

части шеи, в которую впадает венозный

синус и выходит первичный артериальный

ствол – трункус. На З-ей неделе происходит

закладка первичной перегородки

предсердий которая до конца б-ой недели

имеет первичное межпредсердное отверстие

а затем оно закрывается и вместо него

формируется овальное окно (оно закрывается

ко второму полугодию после рождения).

Образование основных анатомических

структур предсердий заканчивается к

8-ой недели эмбриогенеза. В этот же

период формируются клапаны сердца и

крупных сосудов. Разделение общего

желудочка на правый и левый происходит

также до конца 8-ой недели.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Содержание

- Строение системы кровообращения

- Сердце

- Сосуды

- Кровь

- Круги кровообращения

- Функции

- Особенности системы в разные периоды жизни

Сердечно-сосудистая система человека (кровеносная – устаревшее название) – это комплекс органов, обеспечивающих снабжение всех участков организма (за небольшим исключением) необходимыми веществами и удаляющих продукты жизнедеятельности. Именно сердечно-сосудистая система обеспечивает все участки тела необходимым кислородом, а потому является основой жизни. Нет кровообращения только в некоторых органах: хрусталик глаза, волос, ноготь, эмаль и дентин зуба. В сердечно-сосудистой системе выделяют две составные части: это собственно комплекс органов кровообращения и лимфатическая система. Традиционно они рассматриваются отдельно. Но, несмотря на их разность, они выполняют ряд совместных функций, а также имеют общее происхождение и план строения.

Строение системы кровообращения

Анатомия системы кровообращения подразумевает ее разделение на 3 компонента. Они значительно различаются по строению, но в функциональном отношении представляют собой единое целое. Это следующие органы:

- сердце;

- сосуды;

- кровь.

Сердце

Своеобразный насос, перекачивающий кровь по сосудам. Это мышечно-фиброзный полый орган. Находится в полости грудной клетки. Гистология органа различает несколько тканей. Самая главная и значительная по размерам – мышечная. Внутри и снаружи орган покрыт фиброзной тканью. Полости сердца разделены перегородками на 4 камеры: предсердия и желудочки.

У здорового человека частота сердечных сокращений составляет от 55 до 85 ударов в минуту. Это происходит на протяжении всей жизни. Так, за 70 лет происходит 2,6 млрд сокращений. При этом сердце перекачивает около 155 млн литров крови. Вес органа колеблется от 250 до 350 г. Сокращение камер сердца называется систолой, а расслабление – диастолой.

Сосуды

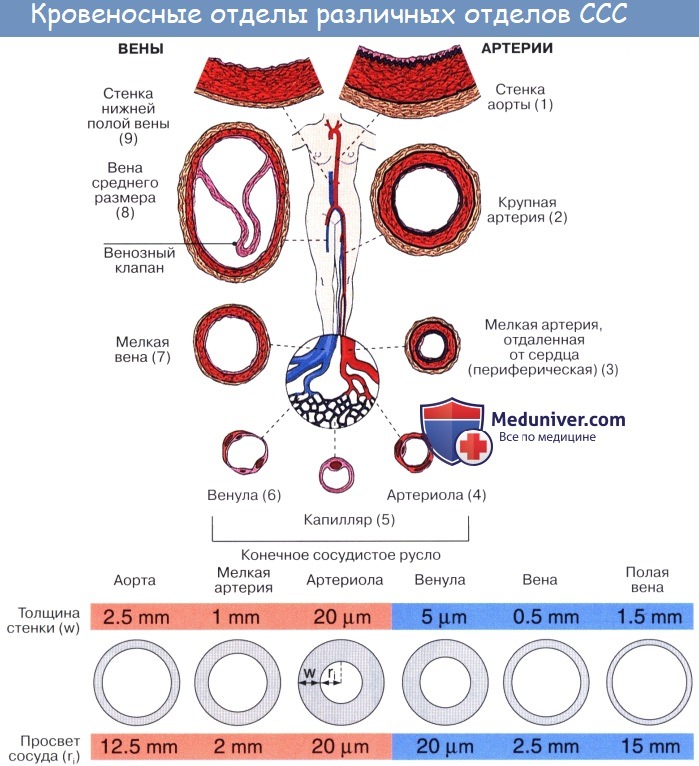

Это длинные полые трубки. Они отходят от сердца и, многократно разветвляясь, идут во все участки организма. Сразу по выходу из его полостей сосуды имеют максимальный диаметр, который по мере удаления становится меньше. Различают несколько типов сосудов:

- Артерии. Они несут кровь от сердца к периферии. Сама крупная из них – аорта. Выходит из левого желудочка и несет кровь ко всем сосудам, кроме легких. Ветви аорты делятся многократно и проникают во все ткани. Легочная артерия несет кровь к легким. Она идет из правого желудочка.

- Сосуды микроциркуляторного русла. Это артериолы, капилляры и венулы – самые маленькие сосуды. Кровь по артериолам идет в толще тканей внутренних органов и кожи. Они ветвятся на капилляры, которые осуществляют обмен газами и другими веществами. После чего кровь собирается в венулы и течет дальше.

- Вены – сосуды, несущие кровь к сердцу. Они образуются при увеличении диаметра венул и их многократном слиянии. Самые крупные сосуды данного типа – нижняя и верхняя полые вены. Именно они непосредственно впадают в сердце.

Кровь

Своеобразная ткань организма, жидкая, состоит из двух главных компонентов:

- плазма;

- форменные элементы.

Плазма – жидкая часть крови, в которой находятся все форменные элементы. Процентное соотношение – 1:1. Плазма представляет собой мутную желтоватую жидкость. В ней содержится большое количество белковых молекул, углеводов, липидов, различных органических соединений и электролитов.

К форменным элементам крови относят: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Они образуются в красном костном мозге и циркулируют по сосудам всю жизнь человека. Только лейкоциты при некоторых обстоятельствах (воспаление, внедрение чужеродного организма или материи) могут проходить через сосудистую стенку в межклеточное пространство.

У взрослого человека содержится 2,5-7,5 (зависит от массы) мл крови. У новорожденного – от 200 до 450 мл. Сосуды и работа сердца обеспечивают важнейший показатель кровеносной системы – артериальное давление. Оно колеблется от 90 мм рт.ст. до 139 мм рт.ст. для систолического и 60-90 – для диастолического.

Круги кровообращения

Все сосуды образуют два замкнутых круга: большой и малый. Это обеспечивает бесперебойное одновременное снабжение кислородом организма, а также газообмен в легких. Каждый круг кровообращения начинается из сердца и там же заканчивается.

Малый идет от правого желудочка по легочной артерии в легкие. Здесь она несколько раз ветвится. Кровеносные сосуды образуют густую капиллярную сеть вокруг всех бронхов и альвеол. Через них происходит газообмен. Кровь, богатая углекислым газом, отдает его в полость альвеол, а взамен получает кислород. После чего капилляры последовательно собираются в две вены и идут в левое предсердие. Малый круг кровообращения заканчивается. Кровь идет в левый желудочек.

Большой круг кровообращения начинается от левого желудочка. Во время систолы кровь идет в аорту, от которой ответвляются множество сосудов (артерий). Они делятся несколько раз, пока не превратятся в капилляры, снабжающие кровью весь организм – от кожи до нервной системы. Здесь происходит обмен газов и питательных веществ. После чего кровь последовательно собирается в две крупные вены, идущие в правое предсердие. Большой круг заканчивается. Кровь из правого предсердия попадает в левый желудочек, и все начинается заново.

Функции

Сердечно-сосудистая система выполняет в организме ряд важнейших функций:

- Питание и снабжение кислородом.

- Поддержание гомеостаза (постоянства условий внутри всего организма).

- Защита.

Снабжение кислородом и питательными веществами заключается в следующем: кровь и ее компоненты (эритроциты, белки и плазма) доставляют кислород, углеводы, жиры, витамины и микроэлементы до любой клетки. При этом из нее они забирают углекислый газ и вредные отходы (продуты жизнедеятельности).

Постоянные условия в организме обеспечиваются самой кровью и ее компонентами (эритроциты, плазма и белки). Они не только выступают переносчиками, но и регулируют важнейшие показатели гомеостаза: ph, температуру тела, уровень влажности, количество воды в клетках и межклеточном пространстве.

Непосредственную защитную функцию играют лимфоциты. Эти клетки способны обезвреживать и уничтожать чужеродную материю (микроорганизмы и органические вещества). Сердечно-сосудистая система обеспечивает их быструю доставку в любой уголок организма.

Особенности системы в разные периоды жизни

Во время внутриутробного развития сердечно-сосудистая система имеет ряд особенностей.

- Установлено сообщение между предсердиями (“овальное окно”). Оно обеспечивает прямой переход крови между ними.

- Малый круг кровообращения не функционирует.

- Кровь из легочной вены переходит в аорту по специальному открытому протоку (Баталов проток).

Кровь обогащается кислородом и питательными веществами в плаценте. Оттуда по пупочной вене она идет в полость живота через одноименное отверстие. Затем сосуд впадает в печеночную вену. Откуда, проходя через орган, кровь поступает в нижнюю полую вену, к оторая впадает в правое предсердие. Оттуда почти вся кровь идет в левое. Только ее малая часть выбрасывается в правый желудочек, а затем в легочную вену. Кровь от органов собирается в пупочные артерии, которые идут к плаценте. Здесь она вновь обогащается кислородом, получает питательные вещества. При этом углекислый газ и продукты обмена малыша переходят в кровь матери, организм который их и выводит.

Сердечно-сосудистая система у детей после рождения претерпевает ряд изменений. Баталов проток и овальное отверстие зарастают. Пупочные сосуды запустевают и превращаются в круглую связку печени. Начинает функционировать малый круг кровообращения. К 5-7 дням (максимум – 14) сердечно-сосудистая система приобретает те черты, которые сохраняются у человека на протяжении всей жизни. Изменяется только количество циркулирующей крови в разные периоды. Вначале оно увеличивается и к 25-27 годам достигает максимума. Только после 40 лет объем крови начинает несколько снижаться, и после 60-65 лет остается в пределах 6-7% от массы тела.

В некоторые периоды жизни количество циркулирующей крови увеличивается или уменьшается временно. Так, при беременности объем плазмы становится больше исходного на 10%. После родов он снижается до нормы за 3-4 недели. Во время голодания и непредвиденных физических нагрузок количество плазмы становится меньше на 5-7%.

Источник

Оглавление темы “Общая ангиология.”:

1. Общая ангиология. Сосудистая система.

2. Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены.

3. Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.

4. Малый круг кровообращения.

5. Большой (телесный) круг кровообращения. Регионарное кровообращение.

Кровеносная система. Артерии. Стенка артерий. Капилляры. Вены

Кровеносная система состоит из центрального органа — сердца — и находящихся в соединении с ним замкнутых трубок различного калибра, называемых кровеносными сосудами (лат. vas, греч. angeion — сосуд; отсюда — ангиология). Сердце своими ритмическими сокращениями приводит в движение всю массу крови, содержащуюся в сосудах.

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аег — воздух, tereo — содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками).

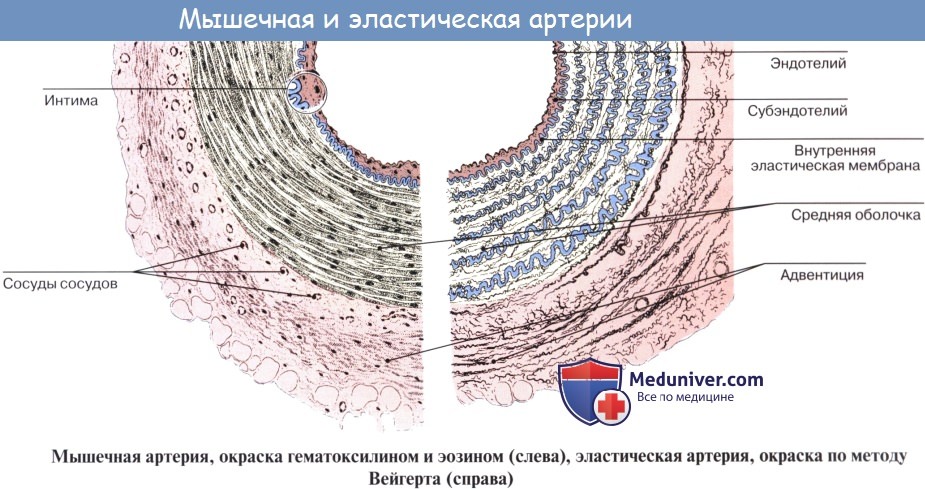

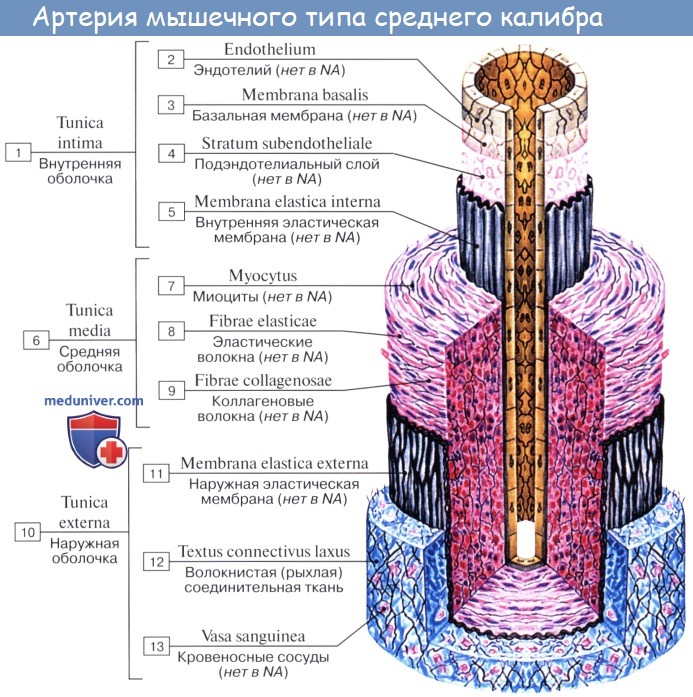

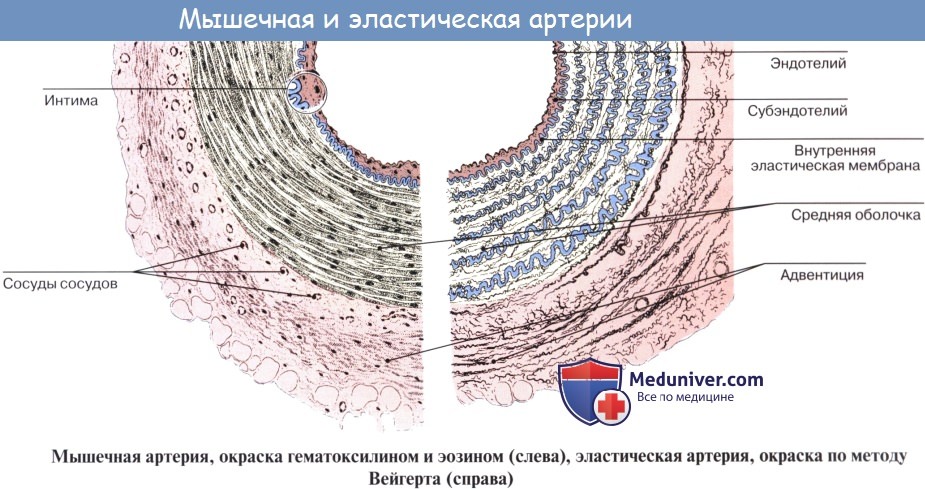

Стенка артерий состоит из трех оболочек. Внутренняя оболочка, tunica intima. выстлана со стороны просвета сосуда эндотелием, под которым лежат субэндотелий и внутренняя эластическая мембрана; средняя, tunica media, построена из волокон неисчерченной мышечной ткани, миоцитов, чередующихся с эластическими волокнами; наружная оболочка, tunica externa, содержит соединительнотканые волокна. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий как пружина и обусловливающий эластичность артерий.

По мере удаления от сердца артерии делятся на ветви и становятся все мельче и мельче. Ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т. е. эластические волокна и мембраны. Такие артерии называются артериями эластического типа. В средних и мелких артериях, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, преобладает сократительная функция.

Она обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке мышечной ткани. Такие артерии называются артериями мышечного типа. Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части.

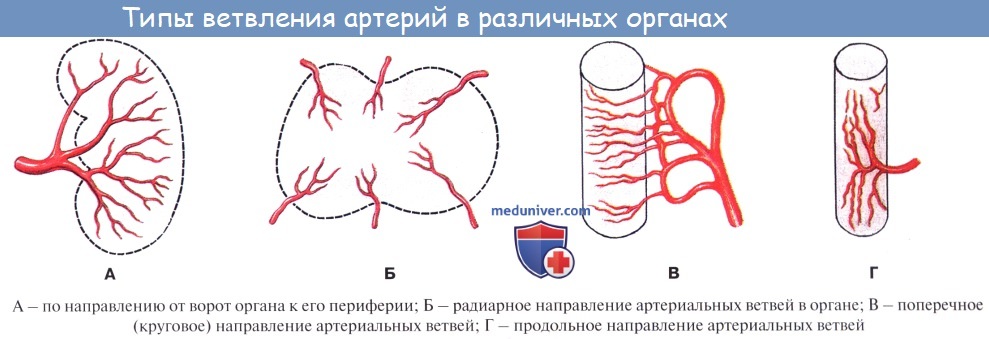

По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него — экстраорганные артерии, и их продолжения, разветвляющиеся внутри него — внутриорганные, или ингпраорганные, артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза, или соустья (stoma — устье). Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство).

Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры (см. ниже), называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местное омертвение органа).

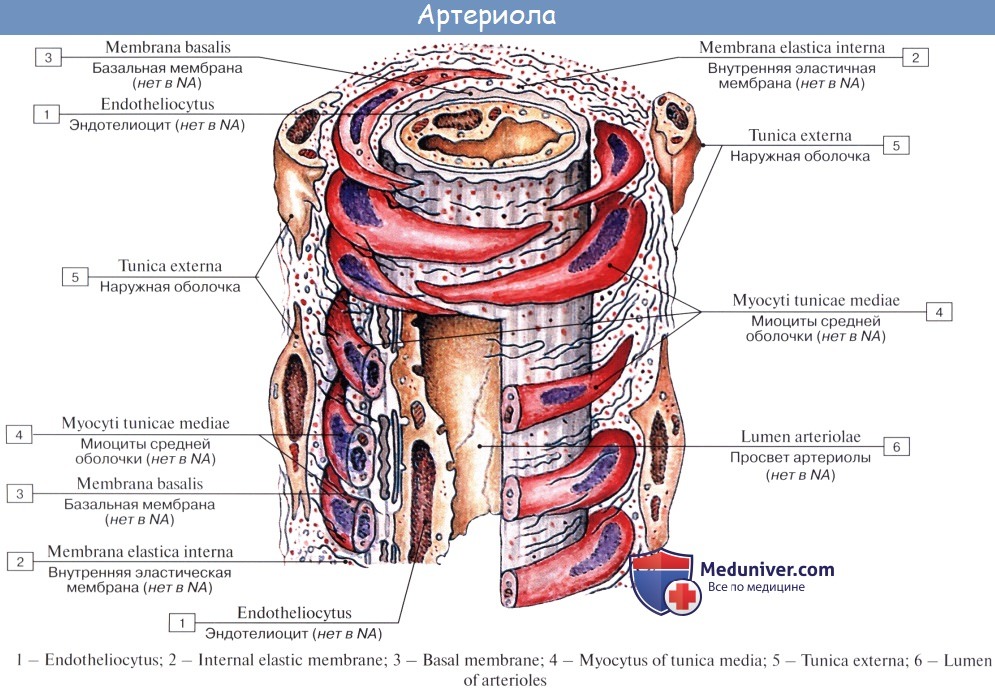

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой мышечных клеток, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой.

От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

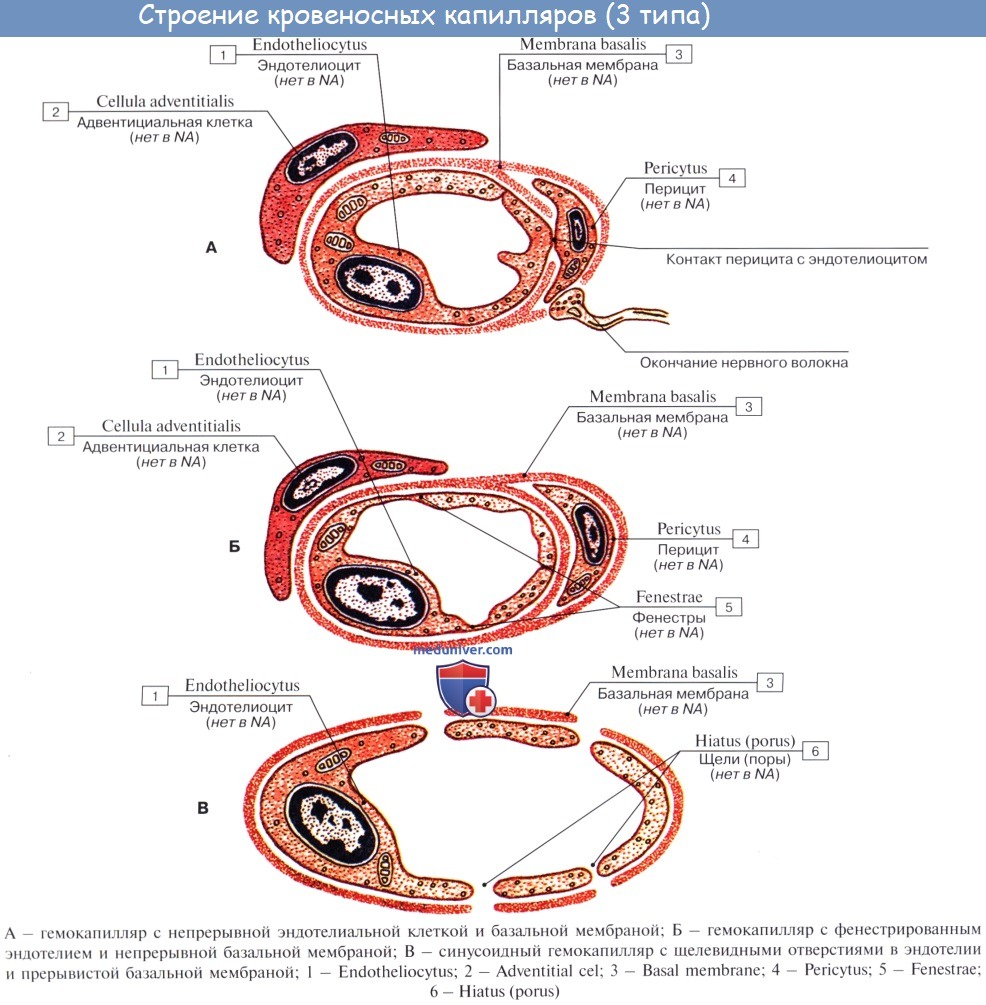

Капилляры представляют собой тончайшие сосуды, выполняющие обменную функцию. В связи с этим стенка их состоит из одного слоя плоских эндотелиальных клеток, проницаемого для растворенных в жидкости веществ и газов. Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), переходящие в посткапилляры, построенные аналогично прекапилляру. Посткапилляр продолжается в венулу, сопровождающую арте-риолу. Венулы образуют тонкие начальные отрезки венозного русла, составляющие корни вен и переходящие в вены.

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

– Дополнительно: Гистология капилляра

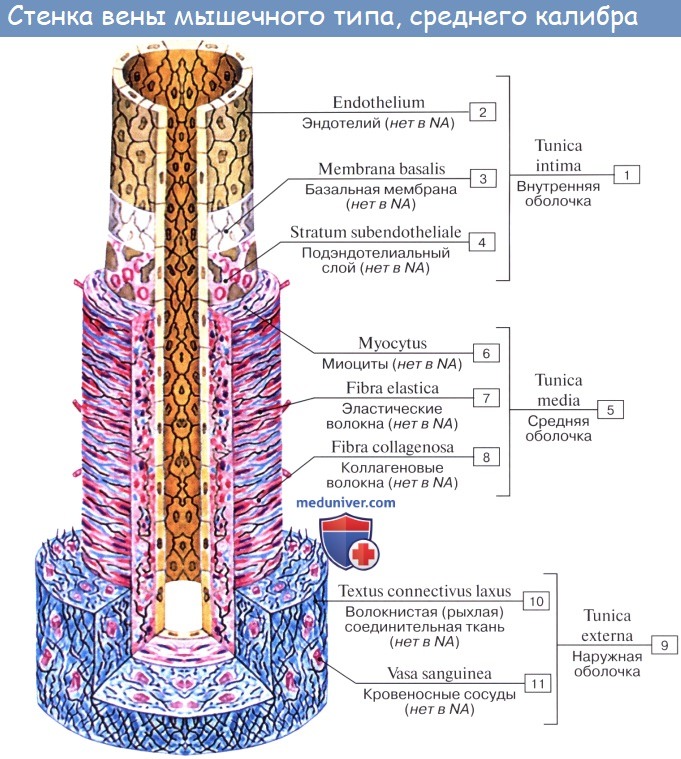

Вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит — воспаление вен) несут кровь в противоположном по отношению к артериям направлении, от органов к сердцу. Стенки их устроены по тому же плану, что и стенки артерий, но они значительно тоньше и в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются, просвет же артерий на поперечном разрезе зияет; вены, сливаясь друг с другом, образуют крупные венозные стволы — вены, впадающие в сердце.

Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения.

Движение крови по венам осуществляется благодаря деятельности и присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление в силу разности давления в полостях, а также благодаря сокращению скелетной и висцеральной мускулатуры органов и другим факторам.

Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока сложнее, развитасильнее, чем в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен — клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные — одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий. Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с их наружной оболочкой; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейро-гуморальной регуляции обмена веществ.

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время слали делить на 3 группы: 1) присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, — аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластического типа), полые и легочные вены; 2) магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это — крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены; 3) органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это — внутриорганные артерии и вены, а также звенья микроциркуляторного русла.

– Также рекомендуем “Схема кровообращения. Микроциркуляция. Микроциркуляторное русло.”

Источник