Огонь в сосуде фото

Если конкретно, я размышляла, почему в современных фильмах все время озвучивают поцелуи. Ну знаете, вот этим звуком, с которым не очень культурный человек ест хурму. Люди целовались в кино весь двадцатый век, но при этом почему-то не чавкали. Даже когда кино перестало быть немым.

Потом я стала думать, что вообще постельные сцены в кино какие-то очень стали обстоятельные и унылые. В реальности же оно как… Нет, как – я описывать не буду, вдруг меня дети читают; но если в общих чертах – то весело, порочно и приятно (это когда ты внутри процесса, конечно, находишься, а не у замочной скважины). А на экране показывают какие-то однообразные возвратно-поступательные движения, ну и звуки тоже, знаете, не забытая мелодия для флейты. Хорошо, целлюлит актерам на попу не приделывают для пущего правдоподобия. Это если кино ширпотребное, конечно; в фестивальном-то еще и не то приделают. В общем, смотришь и на душе как-то нехорошо: это что, я, что ли, в любовном угаре так выгляжу? А порыв страсти, а жаркое пламя вожделения? Раньше смонтируют красивые кадры, наложат страстную музыку – глядишь и приятно волнуешься. А теперь больше стыдно и смешно, будто оказался у той самой замочной скважины.

Причем огорчает именно то, что эта тенденция к натурализму из авторского кино плавно переползла в массовое. То есть раньше это был киноприем, а теперь – часть массового сознания. Там, где раньше заправлял изящный монтаж, тематическое музыкальное сопровождение и прочие изыски – теперь эффект документальной съемки. А ведь музыка, монтаж и прочее были не просто киноусловностью – они создавали настроение. Дело в том, что мы-то изнутри себя не смотрим на мир как на документальную съемку, мы смотрим художественно. В нашем взгляде на мир в идеале всегда есть некоторая поэзия, без которой жизнь какая-то серая. Так вот, эту поэзию сейчас и в кино, и в книгах счищают, как шкурку с картофелины – все равно, мол, мешает. Считается, что без нее все обретает свой настоящий вкус и цену.

Хотя без поэзии, в сущности, эта цена выглядит какой-то не очень высокой. А вкуса у дистиллированной жизни и вовсе нет. Именно за это я и не люблю скандинавский нуар: он натуралистичен и безэмоционален настолько, что существование героев в нем кажется бессмысленным.

А раз поэзия придает смысл, то что она такое? Нет, уже не шкурка, а скорее мякоть в гранате: вроде бы тоненькая кожица и вода, а без нее что остается? Невкусные жесткие косточки. А одушевляется жизнь все-таки чувством. Эмоцией. Поэзией. Почему от этого отказываются творцы, понятно: так проще всего показаться глубоким. Во всем, мол, мне хочется дойти до самой сути, пусть суть эта, в общем, ложная. Но вот почему это нравится потребителю – мне странно. И, судя по всему, не одна я из-за этого волнуюсь. Я тут подумала: а ведь селфи с надутыми губами и инстаграмные фото в вылизанной глянцевой реальности – это попросту попытка противопоставить этой «голой правде» хоть какую-то – пусть жалкую, шаблонную, но поэзию.

Нет. На полюсах жизни нет. Давайте жить в нормальной, субъективной человеческой реальности, где нет розовых пони, но и человек не просто мешок с костями. А поцелуй – не только слюни, микробы и чавканье, но и акт любви. А постельная сцена – это не только нелепо, но еще и чертовски приятно.

Источник

Автор:

27 марта 2020 13:48

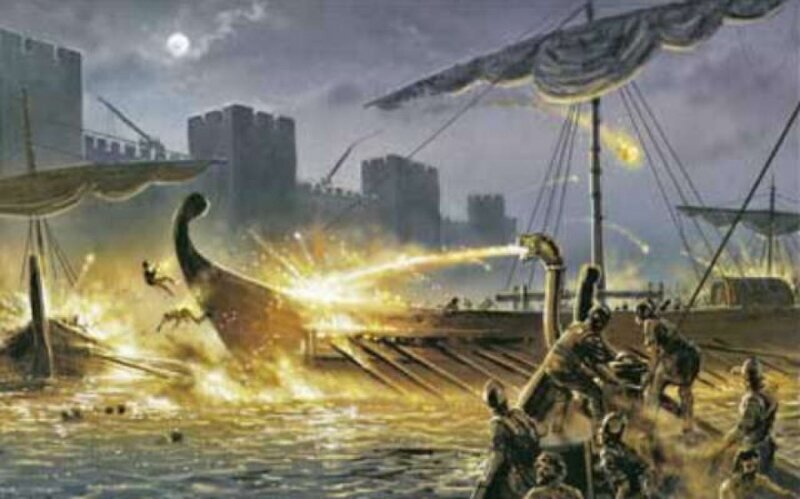

В VII веке могущественной Восточной Римской империи стали досаждать арабские племена. Регулярная армия Византии оказывалась бессильна перед напором конницы пустынных кочевников. Захватив приморские провинции, арабы овладели судоходством и начали нападать на византийские корабли. Всё изменилось, как только на многопалубных византийских дромонах появились устройства, плевавшиеся в арабские корабли неугасимым греческим огнём.

Легковоспламеняющийся состав, который нельзя было погасить водой, знали еще древние греки. «Для сжигания кораблей врага употребляется смесь зажженной смолы, серы, пакли, ладана и опилок смолистого дерева», — писал Эней Тактик в своём сочинении «Об искусстве полководца» в 350 году до нашей эры. В 424 году до нашей эры некое горючее вещество применялось в сухопутном сражении при Делии: греки из полого бревна брызгали огнём в сторону противника. К сожалению, как и многие открытия Античности, секреты этого оружия были утеряны, и жидкий неугасимый огонь пришлось изобретать заново.

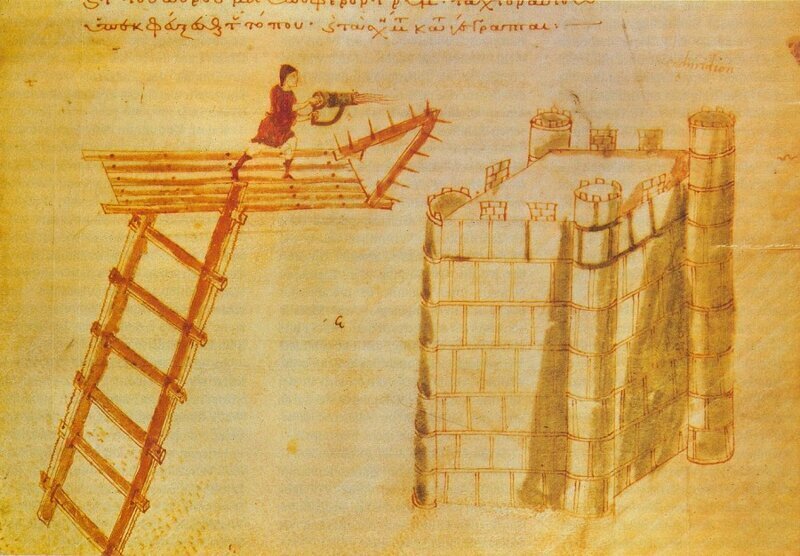

Сделал это в 673 году Каллиник, или Каллиникос, житель захваченного арабами Гелиополя на территории современного Ливана. Этот механик сбежал в Византию и предложил свои услуги и своё изобретение императору Константину IV. Историк Феофан писал, что сосуды с изобретенной Каллиникосом смесью катапультами метали в арабов при осаде теми Константинополя. Жидкость при соприкосновении с воздухом вспыхивала, и погасить огонь никто не мог. Арабы в ужасе бежали от оружия, получившего название «греческий огонь».

Возможно, Каллиникос изобрел и устройство для метания огня, названное сифон, или сифонофор. Эти медные трубы, раскрашенные под драконов устанавливали на высоких палубах дромонов. Под действием сжатого воздуха от кузнечных мехов они с жутким рёвом выбрасывали струю огня во вражеские корабли. Дальнобойность этих огнеметов не превышала тридцати метров, но зато в течение нескольких веков суда противников опасались близко подходить к византийским линкорам. Обращение с греческим огнём требовало чрезвычайной осторожности. В летописях упоминаются множество случаев, когда сами византийцы гибли в неугасимом пламени из-за разбившихся сосудов с секретной смесью.

Вооруженная греческим огнём Византия стала владычицей морей. В 722 году была одержана крупная победа над арабами. В 941-м неугасимое пламя отогнало от Константинополя ладьи русского князя Игоря Рюриковича. Секретное оружие не утратило своего значения и два века спустя, когда оно применялось против венецианских кораблей с участниками четвертого крестового похода на борту.

Ничего удивительного, что тайна изготовления греческого огня строжайше охранялась византийскими императорами. Лез Философ приказал изготавливать смесь только в тайных лабораториях под усиленной стражей. Константин VII Багрянородный писал в наставлениях своему наследнику: «Ты должен более всего заботиться о греческом огне… и если кто осмелится просить его у тебя, как просили часто у нас самих, то отвергай эти просьбы и отвечай, что огонь открыт был Ангелом Константину, первому императору христиан. Великий император, в предостережение для своих наследников, приказал вырезать в храме на престоле проклятие на того, кто осмелится передать это открытие чужеземцам…».

Источник:

Страшные байки не могли заставить конкурентов Византии прекратить попытки открыть тайну. В 1193 году араб Саладан писал: «Греческий огонь — это «керосин» (петролеум), сера, смола и деготь». Рецепт алхимика Винцетиуса (XIII век) более подробен и экзотичен: «Чтобы получить греческий огонь, нужно взять равное количество расплавленной серы, дегтя, одну четвертую часть опопанакса (растительный сок) и голубиного помета; все это, хорошо засушенное, растворить в скипидаре или серной кислоте, после чего поместить в прочный закрытый стеклянный сосуд и подогревать в течение пятнадцати дней в печи. После этого содержимое сосуда перегонять наподобие винного спирта и хранить в готовом виде».

Однако тайна греческого огня стала известной не благодаря научным изысканиям, а из-за банального предательства. В 1210 году император Алексей III Ангел лишился трона и переметнулся к конийскому султану. Тот обласкал перебежчика и сделал его командующим армией. Не удивительно, что всего через восемь лет участник крестового похода Оливер Л’Еколатор свидетельствовал, что арабы применяли греческий огонь против крестоносцев при осаде Дамиеты.

Вскоре греческий огонь перестал быть только греческим. Секрет его изготовления стал известен разным народам. Французский историк Жан де Жуанвиль, участник седьмого крестового похода, лично побывал под огненным обстрелом при штурме сарацинами укреплений крестоносцев: «Природа греческого огня такова: его снаряд огромен, как сосуд для уксуса, и хвост, тянущийся позади, похож на гигантское копьё. Полёт его сопровождался страшным шумом, подобным грому небесному. Греческий огонь в воздухе был подобен дракону, летящему в небе. От него исходил такой яркий свет, что, казалось, над лагерем взошло солнце. Причиной тому были огромная огненная масса и блеск, заключённые в него».

Источник:

Русские летописи упоминают о том, что владимирцы и новгородцы с помощью какого-то огня вражеские крепости «зажгоша и бысть буря и дым велик на сих потяну». Неугасимое пламя применяли половцы, турки и войска Тамерлана. Греческий огонь перестал быть секретным оружием и потерял стратегическое значение. В XIV веке он уже почти не упоминается в летописях и хрониках. Последний раз как оружие греческий огонь применялся в 1453 году при захвате Константинополя. Историк Франциск писал, что его метали друг в друга и осаждающие город турки, и оборонявшиеся византийцы. При этом с обеих сторон применялись и пушки, стрелявшие с помощью обычного пороха. Он был гораздо практичнее и безопаснее капризной жидкости и быстро вытеснил греческий огонь в ратном деле.

Интерес к самовоспламеняющемуся составу не утратили только ученые. В поисках рецепта они внимательно штудировали византийские летописи. Была обнаружена запись, сделанная принцессой Анной Комниной, гласившая, что в состав огня входят всего лишь сера, смола и древесный сок. Судя по всему, несмотря на благородное происхождение, Анна не была посвящена в государственную тайну, и её рецепт мало что дал ученым. В январе 1759 года французский химик и артиллерийский комиссар Андре Дюпре объявил, что после долгих исследований он раскрыл секрет греческого огня. В Гавре, при огромном стечении народа и в присутствии короля, были произведены испытания. Катапульта метнула горшок со смолянистой жидкостью в стоявший на якоре в море шлюп, который мгновенно вспыхнул. Пораженный Людовик XV приказал выкупить у Дюпре все бумаги, касающиеся его открытия, и уничтожить их, надеясь таким способом скрыть следы опасного оружия. Вскоре сам Дюпре погиб при невыясненных обстоятельствах. Рецепт греческого огня опять был утерян.

Источник:

Споры о составе средневекового оружия продолжились в XX веке. В 1937 году немецкий химик Штетбахер в книге «Пороха и взрывчатые вещества» писал, что греческий огонь состоял из «серы, соли, смолы, асфальта и жженой извести». В 1960 году англичанин Партингтон в объемном труде «История греческого огня и пороха» предположил, что в состав секретного оружия византийцев входили легкие фракции перегонки нефти, смола и сера. Яростные споры между ним и его французскими коллегами вызвало возможное наличие в составе огня селитры. Оппоненты Партингтона доказывали присутствие селитры тем, что по свидетельству арабских хронистов погасить греческий огонь можно было только с помощью уксуса.

На сегодня наиболее вероятной версией считается следующий состав греческого огня: неочищенный продукт легкой фракции перегонки нефти, различные смолы, растительные масла и, возможно, селитра или негашеная известь. Этот рецепт отдаленно напоминает примитивную версию современного напалма и огнеметных зарядов. Так что нынешние огнеметчики, метатели коктейля Молотова и персонажи «Игры Престолов», постоянно кидающиеся друг в друга огненными шарами, могут считать своим прародителем средневекового изобретателя Каллиникоса.

Источник:

Ссылки по теме:

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Источник

«Три девочки — три школьницы купили эту вазу.

Искали, выбирали, нашли ее не сразу»

Сергей Михалков «Хрустальная ваза».

У Сергея Михалкова есть шуточно-дидактическое стихотворение о том, как три девочки — Зина, Женя и Тамара приобрели вазу – «овальную, хрустальную, чудесного стекла», но умудрились разбить её по дороге, после чего собравшаяся толпа решила помочь школьницам и купить им новую. Лётчики, спортсмены и шофёры заспорили у витрины — какая ваза роскошнее: «Шоферу ваза нравится — зеленая красавица. / А летчику — прозрачная, как голубой простор». Или же «— Не лучше ли, товарищи, из красного стекла?» Трогательные строчки живо вспоминается на выставке, проходящей в Музее декоративно-прикладного искусства. Тут масса новой информации, хорошо известной лишь профессионалам, а уникальные предметы соседствуют с изделиями массового производства. Мы узнаём фамилии разработчиков и творцов тех самых ваз — овальных и хрустальных, из михалковского стишка. История стеклоделия насчитывает пять с половиной тысяч лет и его родиной именуют Древний Египет, хотя, привычное стекло явилось в античные лета. (Примечательно, что в ряде фирм Италии до сих пор используются древнеримские и средневеково-ренессансные тонкости, что отражается на стоимости результата). Профессия стеклодува или, например, огранщика хрусталя считается престижной во всём мире — особенно сейчас, когда всё завалено дешёвыми штамповками с примесью пластика.

Выставка — многомерна, ибо предлагает не только разглядывание объектов, но и постижение их производства. На специальных стендах — распечатки: что такое хрусталь и зачем ему нужен суровый свинец? Что такое гутная техника? Чем и как расписывают готовые изделия? Даже поверхностное ознакомление даёт возможность понять главное. Это — серьёзный сплав науки, техники, искусства и — полёта.

Экспозиция открывается произведениями Веры Мухиной — доброй волшебницы, сопрягавшей высокое и обыденное в своём творчестве, а статуя, венчающая ВДНХ, не менее важна, чем гранёный стакан, для краткости называемый «мухинским». Перед нами — чашка и вазы для цветов — бытовой фон предвоенных 1930-х. Это могло оказаться в любом доме. Изысканность и шарм, филигранное созвучие разных техник в пределах одной вещи — в этом вся Вера Мухина. Она могла узреть божественное — в обычном, а потому не приходится удивляться, что прославленная дама-скульптор была одним из инициаторов создания цеха по производству художественного стекла на Ленинградской зеркальной фабрике. В пользу этой затеи выступали: писатель Алексей Толстой и химик Николай Качалов — один из теоретиков стеклоделия. Тогда всем хотелось объять необъятное!

Рядом — ваза для фруктов и сосуд (1930-1940) по эскизам графика Алексея Успенского, о котором всё та же Мухина сказала: «Это не талант, а талантище. Он всегда ориентируется на природу стекла, и это его заслуга». И снова мы наблюдаем, как иллюстратор журналов и книг становится магом — стекло невероятно капризная субстанция, требовательная и где-то агрессивная в своей хрупкости. Разгадать характер стекла — целая наука, при том не лишь гуманитарная. Знание химии — вот база для вазы. Опыты, с воодушевлением начатые в 1930-х, прервала война, однако, большая часть разработок уцелела в Блокаду и сразу же после Победы эксперименты продолжились. Цех при зеркальной фабрике в 1948 году вырос до масштабов завода и обрёл самостоятельность.

На витрине — ваза и стакан (1949) Эдуарда Криммера, использовавшего оптические свойства стекла. Глубокая синева, напоминающая восточную лазурь и — на контрасте — прозрачные «ямки». Криммер, как и большинство талантливых «стекольщиков» имел значительный опыт в иных отраслях — ученик Малевича, он работал художником-постановщиком в Ленинграде и Киеве (кстати, именно он оформлял дивную ленту «Строгий юноша»). А вот — вклад инженера-технолога Евгении Ивановой, изобретателя сульфидно-цинкового стекла – «русского чуда» по мнению западных коллег. Советский Союз после войны вырвался в число основных лидеров химпрома и поэтому развитие стеклоделия шло семимильными шагами. Сульфидно-цинковое стекло позволило беспредельно расширить художественные и технологические рамки. История стекла — это ещё и дизайн. Как менялось представление о красоте и гармонии? От благоразумных форм сталинской неоклассики мы переходим к оттепельным линиям, штрихам и порывам.

Центральным экспонатом является «Ветер» (1957) по эскизу всё той же Мухиной – голова девушки с развевающимися волосами Созданная из бесцветного стекла, она не кажется холодной, а будто бы светится изнутри. «Ветер» во многом повторяет знакомую всем Колхозницу, но скульптура не выглядит скучной копией — тут зашифрована уже другая эпоха. Оттепель — эра ветров и открытых пространств и, если Рабочего и Колхозницу овевали бури небесные, под стать громокипящим событиям, то девушку 1957 года волнует земная скорость и высота подъёмных кранов, а ещё — дорога.

На рубеже 1950-х и 1960-х родилась новая эстетическая парадигма. В кинофильме «Взрослые дети» (1961) персонаж Александра Демьяненко — молоденький архитектор Игорь бранит своего тестя за пристрастие стариков к «вазам с русалками». Эти вазы, равно как и бархат штор, и диваны с валиками рассматривались, как «тавро» мещанства. На выставке нет кустарных ваз, на которые намекал Игорёк, но общая канва легко прослеживается. Куда идём? Изумительная «Зимняя» ваза (1964) — это лаконичность облика и стильная «бедность» декорации. Переходы от бледно-серого — к жемчужному, а там и к цвету pervenche — в нём слиты голубой и сероватый, с капелькой сирени — так догорают зимние сумерки. В 1960-х часто писали о влиянии цвета на психику и о том, что колористические сочетания могут излечивать от незначительных патологий: многие вещи 1960-х поражают выверенной цветностью и – любовью к цвету.

Блюдо «Осень» (1963) — скромное очарование модернизма. Бесхитростный лист с прожилками, причём эти прожилки не реалистичны, а будто бы нарисованы мальчиком-студентом в перерывах между занятиями сопроматом. Чёткость и — нарочитая лёгкость. В те годы веточки и листики заменили «барственные» розаны Большого Стиля. Тогда же возникла мода на первобытное искусство, а «модерновые» квартиры шестидесятников стали украшаться псевдо-пещерными статуэтками и якобы-древними сосудами. На экспозиции мы видим ряд вазочек и плошек, сделанных по мотивам доисторической романтики. Спецы, изучавшие барочные виньетки и прихоти Ар Нуво, теперь ваяли кривоватые стенки и расписывали стекло в духе «шнуровой керамики».

Иные вкусы нахлынули в 1970-х. Лапидарность наскучила, да и шестидесятники стали толще. Им было уже тесно в узких креслицах — понадобилась мягкая мебель, гарнитур фасона «стенка» и, разумеется, хрусталь. Ему посвящен крупный раздел, а к драгоценным блюдам и салатницам невозможно подойти близко — то и дело срабатывает сигнализация. В те годы все гонялись за хрусталём — и торгаши, и высокоумная профессура. Одни тупо забивали конфетницами «ладья» и водочными графинами свои кооперативные хоромы, другие — эстетно цитировали Блока: «Хрустальный твой бокал — и буря / За чернотой глухих портьер. / И вся дрожишь, глаза сощуря, / Ты, соплеменница пантер». Неплохо шёл и Северянин: «Ты влилась в мою жизнь, точно струйка Токая / В оскорбляемый водкой хрусталь». Позднесоветская интеллигенция тоже любила «оскорбить» хрусталь водочкой и поспорить о постимпрессионизме. Тут мы переходим к влиянию французских мастеров XIX столетия на художественную атмосферу 1970-х. Декоративные вазы «Южный натюрморт» (1975) — торжество гогеновских красок и жаркой, манящей экзотики. Впрочем, сами фрукты по виду больше напоминают персики Сезанна и лимоны фовистов.

Следом возник интерес к малахиту — для детей срочно переиздали сказы Павла Бажова, а модницы щеголяли волнующе-зелёными перстнями и серьгами. На выставке можно проследить, как это обыгрывалось в стекле — вазы, настенные блюда, сервизы с бажовской тематикой. Если Оттепель была космополитична, то в 1970-х наметился разворот к национальным промыслам. Припоминается телесюжет о региональных стеклодувах, об училище, где готовили мастеров, и руководитель практики жаловался ведущему: некоторые ребятки приходят «заняться модным ремеслом», полагая, что выдувать шедевры так же просто, как лепить из пластилина. На выставке представлены декоративные блюда с этническими узорами и намёками на старину.

Олимпиада-80 внесла свои коррективы — появились спортивно-динамичные линии и формы. В целом же 1980-е — время повторения пройдённого. Тут можно отыскать и цветы, и полосы, и рыбок, и ярчайшие кляксы на прозрачном фоне, и всё, что угодно. Особенное внимание привлекает «Падший ангел» (1980, автор Владимир Касаткин), который попервоначалу кажется цветком ириса и только потом обнаруживается скорбная фигурка.

В 1990-2000-х было много исканий и попыток найти какие-то новые точки опоры. Так, целый зал посвящён оптическому стеклу и абстрактным композициям из него. Символический момент: оптические стёкла — это стратегическая и народнохозяйственная отрасль, но в 1990-х она стала актуальным материалом для занятных штучек. Это случалось и раньше, но фрагментарно и не массово. Красноречиво? Но сильно ругать современность не приходится — в области стеклоделия не произошло печального упадка, и показанные вещи и вещички говорят о расцвете фантазии у молодёжи — допустим, синие стрекозы с призрачными крылышками чудо как хороши.

Когда-то Бродской написал стихотворение «Стекло», где нет ни единой фразы о материале, зато человек изображается как нечто видимое на просвет: «Огонь души в её слепом полёте / не виден был бы здесь давным-давно, / не будь у нас почти прозрачной плоти». Так и в произведениях любого искусства теплится душа художника. Неслучайно большинство экспонатов подсвечены — «огонь, мерцающий в сосуде», как в хрестоматийных строчках Заболоцкого. Вещи из стекла вообще похожи на стихи, не так ли?

двойной клик – редактировать галерею

Источник