Операции на подключичных сосудов

Наиболее частой жалобой пациентов при стенозе подключичной артерии является боль, усиливающаяся при физических нагрузках на стороне пораженной конечности. Стеноз (сужение) подключичной артерии, уменьшающий около 80% просвета сосуда, приводит к уменьшению объёма крови, которая питает и обогащает кислородом ткани и органы. Основной причиной сужения артерий является появление атеросклеротических бляшек, способных полностью перекрыть поток крови и повысить вероятность появления ишемического инсульта. Основными методами лечения стеноза подключичных артерий являются:

- Ангиопластика и стентирование

- Сонно-подключичное шунтирование.

Рентгеноэндоваскулярное стентирование обладает большими преимуществами перед открытым хирургическим вмешательством: операция осуществляется под местным обезболиванием через небольшой (2-3 мм) разрез на коже .

Преимущества нашего центра

В Инновационном сосудистом центре ангиопластика и стентирование подключичных артерий при их сужениях применяется с 2011 года. С того времени мы прооперировали более 100 пациентов без каких либо осложнений. Для лечения используются современные самораскрывающиеся и баллонорасширяемы стенты, дающие длительные хорошие результаты. Вмешательство проводится только под местной анестезией и требует госпитализации на один день.

Показания и противопоказания

Показаниями к проведению ангиопластики и стентирования подключичных артерий: симптоматические стенозы (сужения) более 50% и бессимптомные стенозы более 75%. Симптомами сужений подключичных артерий являются слабость в пораженной руке, иногда некрозы пальцев или гангрена кисти.

Противопоказания:

- тотальная окклюзия сосуда (применительно к внутренней сонной артерии); сосудистые заболевания, препятствующие использованию эндоваскулярных инструментов:

– выраженный атероматоз дуги аорты;

– выраженная извитость и петлеобразование сосудов;

– наличие внутрипросветного тромба в области стеноза

- острый период ишемического инсульта или завершённый инсульт с выраженным неврологическим дефектом; внутричерепное кровоизлияние в сроки до 1 мес.

Предоперационное обследование и подготовка

Перед тем, как приступить к лечению стеноза подключичной артерии, нужно сначала её диагностировать и подтвердить диагноз . Для этого мы используем следующие методы исследования:

- Ультразвуковую диагностику

- Компьютерную томографию с контастированием сосудов ;

- Рентгенографию легких.

Дополнительно проводятся общеклинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови. Необходимо выполнить эндоскопию желудка, чтобы исключить язвы, так как после операции назначаются противотромботические препараты, которые могут спровоцировать желудочное кровотечение при язве.

Обезболивание

Ангиопластика и стентирование подключичной артерии проводятся под местной анестезией.

Как проходит вмешательство

Операция ангиопластики и стентирования выполняется в специализированной рентгеноперационной. Через артерию на руке или на бедре устанавливается интродьюссер, через который в пораженной подключичной артерии устанавливают специальный проводниковый катетер. По проводниковому катетеру под контролем рентгена в подключичную артерию вводят специальное устройство – фильтр, предназначенный для защиты мозга от осложнения эмболией. Затем в зону сужения артерии вводят баллонный катетер и раздувают его, добиваясь расширения просвета сосуда. После расширения баллон приводят в исходное состояние и удаляют. В зоне сужения устанавливают металлическую конструкцию – сетчатый стент, который служит внутренним каркасом для артерии и прижимает к сосудистой стенке рыхлые элементы деформированной атеросклеротической бляшки. После этого осторожно извлекают элементы доставочного устройства и сам фильтр. Довольно часто в ловушке фильтра обнаруживают фрагменты бляшки, небольшие тромбы . В заключение операции выполняется контрольная ангиография, отражающая результат проведенной операции.

Возможные осложнения

Самыми серьезными осложнениями при проведении таких вмешательств могут быть нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу (транзиторная ишемическая атака, малый инсульт, большой инсульт). Но применение внутрисосудистых фильтров-ловушек при стентировании артерий значительно уменьшает риск развития интраоперационных эмболических осложнений. Очень редко возникают осложнения в местах сосудистого доступа (пункции артерии) на руке или в паховой области. Риск кровотечений значительно уменьшился благодаря использованию специальных сшивающих устройств в месте доступа.

Прогноз после ангиопластики и стентирования подключичных артерий

После успешного проведения ангиопластики и стентирования подключичной артерии существенно снижается вероятность повторного стеноза, происходит быстрое восстановление организма, прогнозируются хорошие отдаленные результаты. Огромным плюсом этих вмешательств явлется то, что не требуется вскрытие грудины или разрез на шее, как при проведении шунтирующих и иных открытых операций, а только небольшой прокол (около 2 мм) в месте введения катетера.

Программа наблюдения после ангиопластики и стентирования подключичных артерий

После проведения данного хирургического вмешательства рекомендуется:

- Отказаться от вредных привычек, особенно от курения.

- При необходимости контролировать своё пищевое поведение: исключить жирную,копченую, соленую пищу.

- Снизить вес,если имеется его избыток.

- Выполнять ежедневно дозированную физическую нагрузку.

- По возможности, больше находиться на свежем воздухе.

- Избегать стресса!

- Принимать лекарственные препараты, рекомендованные лечащим врачом.

- Посещать врача через рекомендованные промежутки времени!

- При любых неприятных ощущениях в организме обратиться к врачу.

Источник

Хирургические доступы к подключичной артерии – техникаЧто касается специальных доступов именно к первой зоне шеи, то в литературе существует единая точка зрения, заключающаяся в том, что для всех вариантов повреждений первой зоны и верхней грудной апертуры универсального доступа не существует. В литературе известно около десятка предложений. В частности, вследствие сложной топографии подключичных сосудов (верхнее средостение, затем первая зона шеи, затем подкрыльцовая ямка) доступы к различным их отделам должны быть разными. К. L. Mattox и соавт. при повреждении подключичной артерии справа рекомендуют использовать срединную стернотомию. При повреждении проксимальных отделов артерии слева — переднебоковую торакотомию в третьем межреберье, а при ранениях дистальных отделов — поперечный доступ по верхнему краю ключицы. В ряде случаев достаточно пересечь ключицу, чтобы на протяжении 4-5 см обнажить подключичные сосуды в их средней трети. Естественно, что в ходе операции в этой зоне необходимо соблюдать осторожность, чтобы не травмировать плечевое сплетение. Доступы с резекцией части ключицы или грудины создают удобные условия для хирургической операции [Петровский Б. В., Рихтер Г. А.], но приводят к инвалидизации пациентов. Поэтому некоторые хирурги, стремясь избежать опасностей, связанных с пересечением или резекцией ключицы, находят выход в том, что используют комбинацию из над- и подключичных доступов. Доступ к подключичной артерии выше ключицыПри доступе к подключичной артерии выше ключицы, голову раненого отклоняют в противоположную сторону, под лопатки подкладывают валик, а ключицу и плечо отводят книзу, для чего руку оттягивают вниз. Горизонтальный разрез кожи начинают от яремной вырезки до переднего края трапециевидной мышцы, отступя на 1,5-2 см от верхнего края ключицы. После рассечения платизмы обнажают и пересекают между двумя лигатурами наружную яремную вену. Пройдя через глубокую фасцию шеи и отодвинув латерально и вверх лопаточно-подъязычную мышцу (при необходимости ее можно и пересечь), тупым путем проходят в более глубокие слои и пальпаторно обнаруживают бугорок Лисфранка — место прикрепления передней лестничной мышцы к первому ребру. Рядом, латеральнее бугорка расположена подключичная артерия. Пересекающая операционное поле и служащая помехой поперечная вена лопатки может быть пересечена после лигирования.

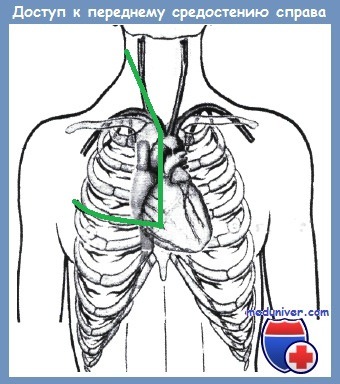

Доступ к подключичной артерии ниже ключицыДоступ к подключичной артерии ниже ключицы более сложен, так как артерия залегает здесь гораздо глубже. В отличие от доступа к проксимальным отделам артерии, пострадавшего укладывают так, чтобы плечо сместилось вверх, для чего валик подкладывают непосредственно под плечевой сустав. Разрез кожи производят от середины ключицы до клювовидного отростка, отступя 1,5-2 см от нижнего ее края. При рассечении кожи и поверхностной фасции необходимо сохранять латерально расположенную v. cephalica. Разрез кожи можно продлить вниз, по латеральному краю большой грудной мышцы, при необходимости надсекая ее в поперечном направлении. После рассечения клювовидно-плечевой фасции тупым путем проникают между дельтовидной, подключичной и большой грудной мышцей, обнажая сосуди-сто-нервный пучок. Подключичная артерия расположена здесь между нервным сплетением и подключичной веной (медиально от нервного сплетения). В других случаях хирурги вместо пересечения ключицы используют ее вычленение в грудино-ключичном сочленении, с пересечением хрящей ребер до уровня третьего межреберья и переходом на переднюю торакотомию на этом уровне, в результате чего открывается доступ в плевральную полость, к подключичным сосудам снизу и к переднему средостению на стороне доступа. Однако осмотр медиальных отделов подключичных сосудов и плечеголовного ствола требует выполнения стернотомии: или полной продольной стернотомии, или частичной продольной стернотомии с переходом по третьему межреберыо в сторону ранения. Полная продольная стернотомия, получившая широкое распространение как универсальный доступ в плановой кардиохирургии, обладает тем не менее рядом существенных недостатков. Частота осложнений при ней, по данным литературы, достигает 11-13% [Cohen М. и др.], а при возникновении остеомиелита и гнойного медиастинита летальность (по источникам, относящимся к последней четверти XX в.) колеблется от 25 до 50% [Serry С. et al.]. Высокая частота осложнений, с нашей точки зрения, связана прежде всего с недостаточно прочной фиксацией краев стернотомической раны, что приводит к их дигисценции (отхождения друг от друга и патологической подвижности) с резким замедлением или невозможностью консолидации. Патологическая подвижность в условиях нарушенного кровоснабжения тела грудины и наличие множества инородных тел в виде металлических проволок, скрепляющих грудину, способствуют развитию воспалительного процесса, а при присоединении микрофлоры — гнойного остеомиелита грудины. При распространении гнойного процесса за пределы внутренней пластины грудины возникает гнойный медиастинит. У рассматриваемого нами контингента пациентов ситуация усугубляется тем, что перечисленные выше процессы протекают на фоне массивной кровопотери и первичного инфицирования тканей в результате ранения.

Частичная стернотомия до некоторой степени лишена перечисленных выше недостатков полной продольной стернотомии и нашла достаточно широкое применение как составная часть сложных комбинированных доступов к структурам верхнего средостения. В англоязычной литературе они именуются «Trap-door access», в отечественной — лоскутными доступами. С учетом перечисленных выше аспектов, заслуживает внимания модификация поперечной стернотомии с пересечением первых ребер и ключиц, разработанная в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского В. В. Иофиком. Суть её состоит в создании бокового лоскута с сохранением кровоснабжения за счет мышечных ветвей верхних межреберных артерий, а также внутренней грудной и боковой грудной артерии. Осуществляется она следующим образом. В положении пострадавшего на спине производят строго горизонтальный разрез кожи в поперечном направлении, начиная от границы латеральной и средней трети левой ключицы до медиальной трети правой ключицы, затем продолжая его вертикально вниз до уровня второго межреберья, после чего ведут разрез кожи поперек грудины, наклоняя его на 2°-3° каудальнее, до левой среднеключичной линии. Послойно рассекают подкожную жировую клетчатку, грудную фасцию, пучки правой большой грудной мышцы. Левую ключицу пересекают в середине ее наружной трети, правую ключицу — в середине медиальной трети. Необходимо подчеркнуть, что при выполнении этого этапа следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить подключичные вены. Затем проволочной пилой пересекают правое I ребро у места его прикрепления к рукоятке грудины. Далее поперечно перепиливают грудину таким образом, чтобы линия ее пересечения проходила по сочленению рукоятки и тела грудины Затем тупым путем разделяют ткани позади грудины. Хрящевую часть левого I ребра легко переламывают в месте соединения с костной частью при отведении рукоятки грудины проведенной под нее ладонью. При этом образуется хорошо кровоснабжаемый лоскут на широкой кожно-мышечной ножке. После препаровки, не встречающей затруднений в условиях раны размером 25-15 см, хирургическому действию становится доступным все верхнее средостение. Из этого доступа при необходимости, не используя добавочной препаровки или дополнительных разрезов, можно выполнить вмешательство на сосудах от дуги аорты до бифуркаций общих сонных артерий, оперировать на трахее, пищеводе, телах шейных позвонков. Дополнительно увеличить площадь вмешательства можно, отведя крючком верхний край раны.

Угол операционного действия превышает 90° для всех магистральных сосудов и приближается к 90° при работе на трахее и пищевода. Легко достижимы проксимальные отделы обеих позвоночных артерий — ситуация, невозможная при использовании других видов оперативных подходов. Питание тела грудины при этом не нарушается, так как обеспечивается двумя межреберными артериями, а внутренняя грудная артерия, располагаясь на глубине от 0,6 до 1,5 см от заднего края рукоятки грудины, при выполнении доступа не может быть повреждена. Обязательными условиями хорошего заживления раны являются полное сопоставление и надежная иммобилизация обеих пересеченных ключиц и рукоятки грудины. Наиболее просто и доступно для хирурга в экстренной ситуации выполнение металлоостеосинтеза спицами Киршнера, обеспечивающего удержание отломков без их угловых смещений, а также смещений по длине и ширине. Больной Б., 29 лет. Доставлен в НИИ скорой помощи им. И. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии, с клинической картиной геморрагического шока. За 1,5 ч до поступления от неизвестного лица получил колото-резаное ранение шеи. Над медиальной головкой правой ключицы, в первой зоне шеи, имеется прикрытая тромбом рана размером 4×1,5 см, пересекающаяся нижнюю треть правой грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Выявлено интенсивное венозное кровотечение из глубины средостения, заподозрено ранение плечего-ловного ствола. Под эндотрахеальным наркозом выполнена лоскутная поперечная стернотомия. При ревизии обнаружено прохождение раневого канала из правой надключичной области, косо сверху вниз, справа — палево, спереди — назад, сквозь верхнее средостение с поперечным пересечением левой плечего-ловной вены на 2/3 диаметра и с проникновением раневого канала в левую плевральную полость. Левосторонний гемоторакс 2,5 л. Кровь из плевральной полости собрана для реинфузии. Рана левой плечеголовной вены ушита боковым непрерывным швом (пролен 5/0) на атравматической игле. Операция закончена дренированием левой плевральной полости по Бюлау, металлоостео-синтезом спицами ключиц и рукоятки грудины. Плевральный дренаж удален на 6-й день. На 7-е сутки, при нарушении режима у пациента произошла миграция кнаружи спицы, фиксировавшей отломки правой ключицы. Спица удалена, правая рука иммобилизована повязкой Дезо. На 9-й день после операции по поводу левостороннего гидроторакса выполнена плевральная пункция: эвакуировано 600 мл лизированной крови. При повторном ультразвуковом и рентгенологическом контроле выявлено минимальное количество жидкости в левом плевральном синусе без тенденции к увеличению, проходимость левой плечеголовной вены сохранена. Рана зажила первичным натяжением. В удовлетворительном состоянии пациент выписан на 20-й день после ранения. Таким образом, при глубоких ранениях шеи следует использовать стандартный доступ — переднюю продольную коллотомию. Необходимость ревизии таких крупных артерий, как подключичная и позвоночная, требует применения специальных доступов. Во всех доступах ограниченность и травматичность сочетаются в разной степени. Кроме того, следует учитывать и время, затрачиваемое на выполнение доступа. – Также рекомендуем “Техника операции при ранении сосудов шеи – хирургическая тактика” Оглавление темы “Хирургическая тактика при ранениях”:

|

Источник

Атеросклероз подключичной артерии развивается чаще всего в начальном отделе этой артерии и может сопровождаться развитием симптомов нарушения кровообращения в руке или к недостаточности мозгового кровообращения из-за феномена позвоночно-подключичного обкрадывания.

Атеросклероз подключичной артерии развивается чаще всего в начальном отделе этой артерии и может сопровождаться развитием симптомов нарушения кровообращения в руке или к недостаточности мозгового кровообращения из-за феномена позвоночно-подключичного обкрадывания.

Лечение закупорки (окклюзии) подключичной артерии только хирургическое, однако возможен как открытый, так и эндоваскулярный подход. Необходимость лечения определяется развитием хронической недостаточности кровообращения в руке и признаки нарушений мозгового кровообращения.

Хирурги нашего центра имеют большой опыт успешного лечения пациентов с поражением подключичных артерий. В большинстве случаев это были эндоваскулярные операции стентирования подключичной артерии. В нашей клинике возможен выбор оптимального метода лечения, так как мы располагаем возможностями как открытых, так и эндоваскулярных вмешательств. В последние годы методом выбора в нашем центре стал эндоваскулярный метод – ангиопластика и стентирование подключичной артерии, как более безопасный для пациентов и дающий хорошие непосредственные и отдаленные результаты.

Причины возникновения и факторы риска

Причины развития атеросклероза подключичной артерии такие же как и других атеросклеротических бляшек. Чаще всего это высокий уровень холестерина, сахарный диабет, ожирение, курение. Поражения чаще всего встречаются в начальном отделе (проксимально) подключичной артерии, однако могут быть и в других сегментах.

Поражение подключичной артерии может быть связано с сдавлением ее между I ребром и ключицей (синдром сдавления на выходе из грудной клетки). Проксимальные поражения подключичной артерии могут протекать скрытно и обнаруживаются при измерении артериального давления на разных руках или пульсации. Однако нередко развиваются осложнения, связанные с кровообращением в руке или головном мозге.

Течение болезни

Атеросклеротическая окклюзия постепенно приводит к усугублению симптомов хронической артериальной недостаточности руки. Наступает постепенная атрофия мышц, возможно развитие нарушений мозгового кровообращения.

В целом окклюзия подключичной артерии мало угрожает продолжительности жизни, однако серьезно влияет на ее качество, поэтому лечение показано при наличии симптомов.

Заболевание можно разделить на несколько стадий:

I (компенсация). Изредка пациент жалуется на повышенную чувствительность к холоду, чувство онемения, слабость при физической нагрузке.

II (частичная компенсация). “Перемежающаяся хромота руки”. Характеризуется симптомами недостаточности кровотока – слабостью, болью, онемением, похолоданием в пальцах, кисти, мышцах предплечья при физической нагрузке. Возможны преходящие нарушения мозгового кровообращения.

III – (декомпенсация). Постоянная артериальная недостаточность руки. Пациент жалуется на постоянное онемение руки, уменьшение объема плеча и предплечья по сравнению с другой стороной, снижением мышечной силы, невозможностью выполнения пальцами рук тонких движений.

IV – (трофические язвы и гангрена). Появляется синюшность кисти, отечность фаланг, трещины, трофические язвы, некрозы и гангрена пальцев рук.

К счастью, такие крайние проявления встречаются довольно редко.

Осложнения

Самое частое осложнение – это феномен позвоночно-подключичного обкрадывания (steal syndrome). Для компенсации кровообращения в руке используется мозговой кровоток, который по позвоночной артерии движется в обратном направлении из мозга в руку. При этом физическая работа рукой может вызвать нарушение мозгового кровообращения, вплоть до потери сознания.

Самое частое осложнение – это феномен позвоночно-подключичного обкрадывания (steal syndrome). Для компенсации кровообращения в руке используется мозговой кровоток, который по позвоночной артерии движется в обратном направлении из мозга в руку. При этом физическая работа рукой может вызвать нарушение мозгового кровообращения, вплоть до потери сознания.

Иногда могут возникать атероэмболические осложнения. Кусочки атеросклеротической бляшки могут переносится вниз по течению кровотока в руку. Это проявляется резким ухудшением кровообращения в кисти, посинением и болью в пальцах. При несвоевременной помощи может развиться омертвение пальца, что потребует его ампутации.

Прогноз

Без лечения атеросклеротическая окклюзия подключичной артерии приводит к постепенному снижению трудоспособности, увеличивается вероятность ишемического инсульта, гангрены кисти.

После восстановления кровообращения любым методом проблема полностью устраняется. Нормальный кровоток способствует нормальной деятельности руки и исключает синдром обкрадывания головного мозга.

Рецидивы после стентирования подключичной артерии возникают примерно в 10% случаев, за счет развития новых бляшек внутри стента (рестеноз). Если выполнялась операция сонно-подключичного шунтирования, то вероятность рецидива не более 2% случаев.

Источник