Операция на проходимость сосудов

Сегодня существует несколько неинвазивных методик, эффективно используемых при сужении сосудов.

К самым популярным в современной эндоваскулярной (сосудистой) хирургии методам относятся ангиопластика и стентирование.

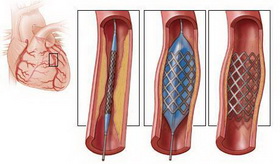

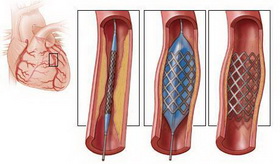

Малоинвазивные операции на сосудах производятся через небольшой прокол или разрез на коже пациента. В сделанное  отверстие хирург вводит сначала иглу со специальной сердцевиной – стилетом, а затем катетер – тонкую полую трубочку. Ход процедуры контролируется с помощью рентгеновского монитора. Продвигая катетер вверх по руслу сосуда, его подводят к локализованному заранее посредством ангиографии месту сужения артерии. В зависимости от специфики процедуры, на конце катетера прикреплен стент или баллон.

отверстие хирург вводит сначала иглу со специальной сердцевиной – стилетом, а затем катетер – тонкую полую трубочку. Ход процедуры контролируется с помощью рентгеновского монитора. Продвигая катетер вверх по руслу сосуда, его подводят к локализованному заранее посредством ангиографии месту сужения артерии. В зависимости от специфики процедуры, на конце катетера прикреплен стент или баллон.

Просвет здоровой артерии равномерно широкий, а стенки гладкие. Возраст и атеросклероз провоцируют появление на стенках сосудов отложений, состоящих из фиброзной ткани, кальция и холестерина. Это так называемые атеросклеротические бляшки. Чем больше на стенках артерий таких бляшек, тем сильнее сужается просвет сосуда и ухудшается кровоток. В конечном итоге сужение достигает критической степени, и нормальный кровоток становится невозможен. Развивается ишемия (недостаточное кровоснабжение) и, как следствие, боль и даже некроз (омертвение) тканей.

Ангиопластика (балонная) чаще всего используется для лечения заболеваний периферических сосудов, иногда – для восстановления функциональной проходимости вен. Кроме того, она бывает единственной медицинской альтернативой коронарного шунтирования, в частности, потому что не требует разреза для проведения манипуляций, выполняется под местной анестезией, а период реабилитации после операции достаточно короткий.

Стентирование применяется в случае, если нужно не просто расширить просвет сосуда, но и армировать его постановкой стента – миниатюрного проволочного каркаса.

Показания к операции

Традиционно операция на сосудах показана всем пациентам с умеренным или тяжелым сужением сосудов.

Противопоказанием может служить значительная закупорка сосуда (кончик катетера не проходит через место сужения).

Осложнения, возникающие после стентирования

Нельзя исключать возможность возникновения осложнения после стентирования:

- кровотечение в точке введения катетера;

- образование канала между веной и артерией;

- высокий риск образования тромбов вокруг стента (в первые месяцы после операции);

- возникновение рестеноза;

- закупорка просвета артерии ниже места сужения;

- образование тромба в артерии;

- почечная недостаточность;

- ослабление или разрыв стенки сосуда;

- аллергия на контраст;

- расслоение стенки артерии

Операция по коронарной ангиопластике

Предоперационная подготовка к коронарной ангиопластике (транслюминальной реконструкции) заключается в полном обследовании пациента, в ходе которого обязательно проводятся:

- рентгенографическое исследования грудной клетки;

- электрокардиограмма;

- лабораторные анализы мочи и крови;

- тест на переносимость рентгеноконтраста (в случае, если перед операцией назначено ангиографическое исследование сосудов сердца)

Перед операцией рекомендовано воздерживаться от приема пищи. Касательно приема лекарств (особенно, противодиабетических препаратов) необходимо проконсультироваться у кардиолога.

Специфика процедуры

Через бедренную артерию пациента вводится катетер и проводится к суженному участку артерии для интраоперационной коронарографии, в ходе которой выявляется место и стадия сужения артериального просвета.

На основании полученных данных, кардиохирург выбирает баллон соответствующего размера и подходящий катетер-проводник. Для того чтобы предупредить тромбообразование и дополнительно разжижить кровь, пациенту назначается гепарин.

Катетер-проводник – это тончайшая проволока, имеющая рентгеноконтрастный наконечник, которая вводится в пораженную коронарную артерию пациента. Получив полную картину, кардиохирург направляет проводник в нужное место.

Наконечник выводится за место сужения просвета артерии.

После этого через проводник вводится баллонный катетер, который доставляет баллон на место сужения. После надувания, баллон расширяет просвет артерии, расплющивая бляшку. Если целью операции является постановка стента, то он при раздувании баллона вдавливается в стенку сосуда, армируя пораженный участок и не давая ему сужаться.

Эффект и реабилитация

Как правило, в результате успешно проведенной операции по коронарной ангиопластике значительно улучшается кровоток в коронарных сосудах и значительно сокращается вероятность проведения аортокоронарного шунтирования.

Чтобы минимизировать проявления основного заболевания, следует придерживаться предписанной врачом диеты, воздерживаться от курения и исключить стрессовые моменты.

Уже через шесть часов после успешной операции пациенту разрешают вставать и ходить, но первые два дня он проводит в стационаре кардиоцентра.

Реабилитационный период длится в среднем неделю.

Источник

Идеалом хирургического вмешательства при повреждении крупных сосудов должна быть операция, восстанавливающая нарушенный кровоток, с помощью наложения специальных швов. Основной проблемой в данном разделе хирургии была и остается проблема сосудистого шва. Поэтому уровень квалификации современного хирурга находится в прямой зависимости от овладения техникой сосудистого шва.

История шва сосуда началась в 1759 году, когда английский хирург Холлуел впервые ушил, случайно поврежденную им во время операции, плечевую артерию. Однако вплоть до начала XX столетия проблема оставалась нерешенной. И только в 1904 году Каррель разработал методику сосудистого шва, но широкое практическое применение его началось лишь в 30-40 годы, когда были открыты антикоагулянты.

Во время Великой Отечественной войны операцией выбора при ранениях сосудов оставалась перевязка сосуда в ране или на протяжении и только в 1,4-2,6% случаев был применен сосудистый шов. Использованию сосудистого шва в военно-полевой обстановке препятствует, с одной стороны, наличие раневой инфекции и массового потока раненных, с другой – отсутствие надлежащих условий для выполнения сравнительно сложной операции (время для оказания помощи, высокая квалификация хирурга, специальный инструментарий и шовный материал). Вместе с тем, понятно стремление военных хирургов (особенно в современный период при локальных конфликтах) к сохранению конечностей пострадавших, по крайней мере, до момента поступления раненого в специализированный госпиталь.

Для восстановления кровотока на относительно короткий промежуток времени используется метод временного протезирования. Его используют при ранении бедренной, подколенной или других крупных магистральных артерий (не менее 6мм). Временное протезирование выполняется с помощью пластмассовой трубки (полихлорвинил, силикон, полиэтилен и др.) или специальной Т-образной канюли. Промытую раствором гепарина пластмассовую трубку вводят в дистальный и проксимальный концы поврежденной артерии, закрепляя ее турникетом. Пострадавшего с временным протезом можно транспортировать в лечебное учреждение для оказания ему специализированной медицинской помощи. Временный протез позволяет восстановить и, в течение некоторого времени (не более 72 часов), поддерживать кровоток в конечности, однако возникает возможность повреждения интимы при введении протеза в просвет сосуда и тромбирование его в последующем. Тем не менее, способ временного протезирования позволяет сохранить жизнеспособность конечности до момента доставки раненого в специализированное учреждение, где может быть осуществлено восстановление непрерывности сосуда с помощью сосудистого шва.

Операция сосудистого шва является громадным прогрессом хирургической техники. Если оценивать все операции с физиологической точки зрения, то операции с наложением сосудистого шва в реконструктивной хирургии принадлежит одно из первых мест. Операция, восстанавливающая целостность сосуда, а, следовательно, и нормальную циркуляцию крови и питание органа (конечности), с физиологической точки зрения идеальна.

Показаниями к применению сосудистого шва в экстренной хирургии в настоящее время считается: повреждение крупных магистральных артерий (сонной, подключичной, подмышечной, бедренной, подколенной); некомпенсированная ишемия конечностей, проявляющаяся отсутствием адекватных движений и потерей чувствительности, при повреждении более мелких артерий (на плече, предплечье, голени); отрывы конечности с возможностью реплантации.

Противопоказаниями к наложению сосудистого шва при ранениях сосудов являются нагноение в ране, обширные дефекты поврежденной артерии. Кроме того, не считаются показаниями к наложению сосудистого шва ранения одной из парных артерий конечности (артерии предплечья, голени), принимая во внимание относительную достаточность анастомозов.

Учитывая, что при значительном натяжении краев сшиваемой артерии наступает прорезывание швов, считается допустимым диастаз между разошедшимися концами артерии не более 3-4см. Уменьшить натяжение линии швов между концами артерии можно двумя приемами: мобилизацией концов артерии на протяжении 8-10см, а также сгибанием конечности в ближайших суставах и иммобилизации ее в заданном положении.

В мирное время сосудистый шов следует считать операцией выбора для остановки кровотечения, к которой должен стремиться каждый хирург, владеющий соответствующей техникой.

Сосудистый шов по окружности, накладываемый при полном разрыве или нарушении окружности более чем на 1/3 ее длины, называется циркулярным.

Сосудистый шов, накладываемый на края раны сосуда, не превышающей 1/3 длины окружности, называется боковым.

В настоящее время известны более 90 различных способов наложения сосудистого шва. Принципиально все способы наложения сосудистого шва делятся на две группы: ручной и механический.

Существуют требования к наложению сосудистого шва, это – герметичность, отсутствие сужения, минимальная травматичность, предупреждение тромбообразования, техническая доступность.

Для успешного выполнения сосудистого шва необходимо соблюдение некоторых правил и условий:

– широкий доступ к месту поврежденного сосуда;

– сохранение кровоснабжения и иннервации сшиваемого сосуда;

– бережное, щадящее обращение со стенкой сосуда (накладывать только специальные мягкие сосудистые зажимы и на концы инструмента надевают мягкую резину);

– экономное иссечение («освежение») концов поврежденного сосуда (иссекают только размозженные концы сосуда);

– нельзя допускать высыхания раны и стенки сосуда;

– для предупреждения тромбообразования концы сосудов при сшивании немного выворачивают, чтобы интима соприкасалась с интимой (лишнюю адвентицию иссекают);

– шовный материал не должен вызывать оседания форменных элементов и свертывания крови (используется супрамид, полиамид, сутрален и т.д.);

– перед затягиванием швов необходимо удалить кровяные сгустки из просвета сосуда и промыть раствором гепарина;

– для предотвращения сужения сосуда, швы должны накладываться, отступая от его края не далее 1мм;

– тщательная герметичность по линии соприкосновения краев стенки и в местах прохождения шовного материала достигается атравматической иглой с очень тонкой нитью (стежки шва проводятся на расстоянии 1мм друг от друга).

В основе большинства современных способов ручного сосудистого шва лежит техника классического шва сосуда по А. Каррелю (рис. 20). После наложения на сосуд мягких зажимов и освежения его концов окружность их делиться на три равные части. По границам третей атравматическими иглами накладываются три шва – держалки, натягивание которых превращает окружность в равносторонний треугольник. Сшить три прямых участка, после соединения соответствующих держалок, не представляет большой технической трудности. Используют, как правило, непрерывный шов, следя за тем, чтобы при его затягивании хорошо сопоставлялась и прилегала интима концов сосуда.

Рис. 20 Сосудистый шов по Каррелю.

Принцип механического шва заключается в том, что концы сосуда проводятся через специальные втулки, внутренний диаметр которых соответствует наружному диаметру сосуда. Затем концы сосуда выворачиваются (развальцовываются) на этих втулках. Концы сосуда сближаются, и нажатием на рычаг аппарата, развальцованные участки сосуда прошиваются металлическими скрепками на подобие того, как соединяются листы школьной тетради. После этого остается только освободить сосуд от зажимов и втулок.

Применение механического сосудистого шва обеспечивает хорошее прилегание интимы к интиме, хорошую герметизацию линии швов, а также быстроту сшивания сосуда. Однако аппарат для сшивания сосудов может работать только на достаточно эластичных сосудах (атеросклеротические изменения сосудистой стенки затрудняют его использование), а также работа аппарата требует сравнительно большого операционного доступа и выделение сосуда на значительном протяжении.

При обширной травме и большом диастазе между проксимальным и дистальным концами сосуда прибегают к его пластике. Пластика сосуда представляет собой восстановление кровеносного сосуда, путем замещения его дефекта сосудистым трансплантатом. Кстати, в 1912 году Алексис Каррель получил Нобелевскую премию за разработку пластики боковых дефектов сосудов. Чаще всего прибегают к аутопластике, т.е. замещению дефекта сосуда собственной веной или собственной артерией. Аутопластика крупного дефекта артерий может быть проведена за счет менее важных артерий (например, при дефекте бедренной артерии используется сегмент глубокой артерии бедра). При пластике артерий аутовенозные трансплантаты должны быть реверсированы, чтобы венозные клапаны не препятствовали кровотоку. Аутоартериальные трансплантаты часто используют в микрохирургии при реплантации пальцев кисти. Преимущество использования артерий, взятых из собственных ладонных неповрежденных пальцев, -примерное соответствие диаметров и толщины стенок сосудов.

Однако на крупных артериях, где артериальное давление высокое, лучше использовать синтетический материал, т.е. протезирование сосудов. Протезирование сосуда представляет собой операцию замещения циркулярного дефекта кровеносного сосуда сосудистым протезом (рис. 21).

Рис. 21. Протезирование сосуда.

Эта операция предусматривает замену пораженного участка артерии искусственным пластмассовым, тканым или плетеным сосудом соответствующей формы и диаметра. Используемые синтетические (тефлоновые или дакроновые) заменители характеризуются хорошими физическими и биологическими свойствами, а также прочностью. В синтетическом, лучше гофрированном, протезе порозность стенки должна обеспечивать врастание в нее соединительной ткани. Слишком большие поры ведут к кровотечению через них, слишком малые – мешают прорастанию протеза соединительной тканью. Ткань протеза должна обеспечивать его эластичность, обладая вместе с тем определенной ригидностью, так как протез функционирует и при согнутом положении конечности. Сосудистые протезы широко используются в настоящее время, поскольку таким протезом можно добиться замещения целого комплекса сосудов (например, при синдроме Такаяси – облитерация ветвей дуги аорты или синдроме Лериша – окклюзия бифрукации брюшной аорты).

В арсенале хирургов, кроме методов пластического замещения сосудов при помощи трансплантатов и синтетических протезов, существуют способы образования обходных путей, так называемое шунтирование. Шунтирование сосуда представляет собой операцию формирования обходного пути при выключении из кровообращения участка магистрального сосуда. При этом шунт обходит пораженный участок сосуда, остающийся нетронутым на своем месте. При помощи шунта открывается новый кровоток, не соответствующий прежнему анатомическому кровеносному руслу, однако в гемодинамическом и функциональном отношении он вполне приемлем (например, аортокоронарное шунтирование).

Одним из самых современных методов восстановления проходимости сосудов является стентирование. Маленькая стальная трубочка, состоящая из проволочных ячеек и называемая стентом, устанавливается в пораженный участок артерии. Стент, закрепленный на баллонном катетере, вводится в артерию, затем баллон раздувается, стент расширяется и плотно вжимается в артериальную стенку. С помощью рентгена врач может убедиться в том, что стент установлен правильно. Стент остается в сосуде постоянно, поддерживая артерию в открытом состоянии (рис. 22).

Рис. 22. Стентирование сосуда.

Таким образом, проблема остановки кровотечения из крупных артерий является актуальной. Остановка кровотечения путем наложения лигатур является относительно простым и эффективным методом, имеющим, однако, существенный недостаток – нарушение кровообращения в периферической части конечности. Более перспективным является остановка кровотечения путем восстановления непрерывности сосуда и кровотока. Однако этот метод, в основе которого лежит шов сосуда, требует высокой квалификации хирурга, безупречного владения хирургическим инструментарием, а так же разработки на основе современных технологий новых инструментов, аппаратов, шовного материала.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Лечение пациентов с гангреной ног и рук без ампутации – приоритетная задача Инновационного сосудистого центра. Развитие методов сохранения конечности в нашем центре происходит с 2000 года и сейчас наши технологии и подход по праву считаются самыми эффективными. За 20 лет нашим хирургам удалось достигнуть отличных результатов.

Лечение пациентов с гангреной ног и рук без ампутации – приоритетная задача Инновационного сосудистого центра. Развитие методов сохранения конечности в нашем центре происходит с 2000 года и сейчас наши технологии и подход по праву считаются самыми эффективными. За 20 лет нашим хирургам удалось достигнуть отличных результатов.

Инновационный сосудистый центр был создан как клиника по внедрению современных технологий сосудистой хирургии для лечения тяжёлых сосудистых поражений. За время работы клиники нам удалость внедрить в отечественную медицинскую практику несколько уникальных технологий восстановления сосудов.

Прогресс медицины привёл к появлению технологий, которые позволяют восстанавливать и поддерживать проходимость сосудов столько времени, сколько необходимо. Большинства случаев смерти и ампутации от сердечно-сосудистых заболеваний можно избежать, если своевременно восстановить проходимость сосудов.

Статистика за последние 10 лет

- Оперировано более 7000 пациентов с критической ишемией и гангреной конечности.

- Средний возраст прооперированных пациентов – 73 года

- Процент сохраненных конечностей при гангрене – 92%

- Летальность при хирургическом лечении – 1,8%

Уникальные методы нашей клиники

- Микрохирургические операции при поражении самых мелких сосудов. Наша клиника перенесла микрохирургические технологии в сосудистую хирургию. 90% наших операций проводятся под операционным микроскопом с увеличением в 10 – 25 раз. Такой подход открыл замечательные перспективы в лечении ранее не излечимых заболеваний, когда только ампутация являлась возможным методом решения проблемы с гангреной.

- Гибридные сосудистые операции подразумевают сочетание рентгеноэндоваскулярных методов с открытой сосудистой хирургией. Именно гибридные технологии позволяют снизить риск хирургических вмешательств у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

- Рентгенэндоваскулярные операции не подразумевают разрезов. С помощью специальных одноразовых инструментов проходимость артерий восстанавливается через кожный прокол. Преимуществом таких вмешательств является минимальный риск и хорошие непосредственные результаты. Это метод выбора у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией.

- Реконструктивно-пластические операции при обширных дефектах тканей. В нашей клинике получила развитие реконструктивная микрохирургия у больных с ишемической гангреной. Трофические язвы и пролежни, которые ранее считались неизлечимыми теперь с успехом закрываются с помощью пересадки кровоснабжаемых кожных и мышечных лоскутов. Эти операции – высший пилотаж сосудистой хирургии!

Организация сосудистой хирургии в нашем центре

В нашем центре организована передовая клиника сосудистой хирургии, перенявшая лучший опыт лечения артериальных и венозных заболеваний в ведущих сосудистых центрах Европы. Наша клиника – одна из немногих, где используется оптимальное сочетание как открытых микрохирургических вмешательств на сосудах с эндоваскулярными технологиями ангиопластики и стентирования, так и микрохирургические пластические операции, позволяющие решить проблему закрытия обширных дефектов тканей у больных после гангрены.

Сосудистая хирургия в нашей клинике представлена отделением сосудистой хирургии, отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, отделением послеоперационной реабилитации. В стационарных отделениях работает 8 сердечно-сосудистых хирургов с большим опытом работы по всем современным направлениям сосудистой хирургии.

Ежегодно в нашей клинике выполняется более 800 открытых и эндоваскулярных сосудистых операций при тяжёлой сосудистой патологии конечностей с критической ишемией и гангреной. Нам удаётся достичь успешного восстановления кровообращения у более чем 95% больных с критической ишемией. В последние годы мы внедрили в нашу практику реконструктивно-пластические микрохирургические операции у больных с обширными трофическими язвами после перенесенной гангрены.

Инновационный сосудистый центр принимает на лечение пациентов с гангреной, которым отказали в сохранении конечности в других учреждениях.

Источник