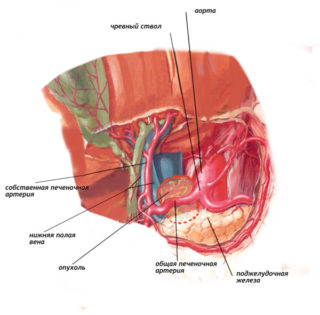

Опухоль в сосуде подвздошной вене

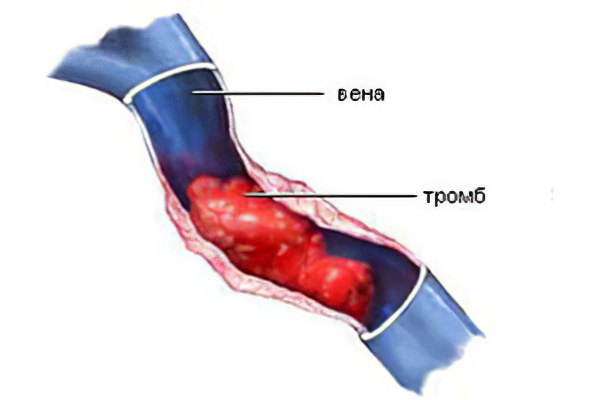

Тромбоз подвздошной вены – это формирование кровяного сгустка в системе полой вены, который создает препятствие для нормального тока крови. В практике клиницистов тромбоз полой вены встречается чаще, чем тромбозы, локализованные в иных частях тела. Патология характеризуется болями, имеющими распирающий характер, посинением кожных покровов, отчетностью кожи, набуханием вен нижних конечностей.

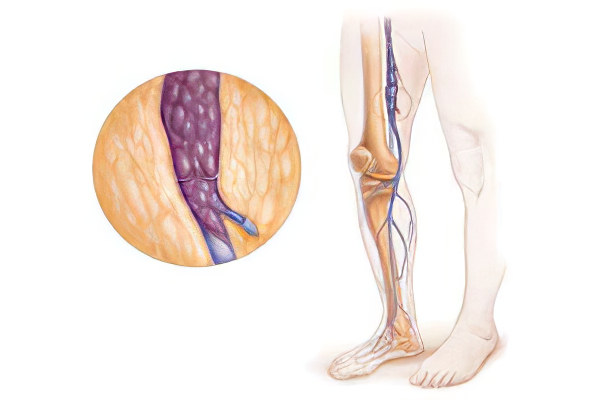

Общая подвздошная вена – это крупный сосуд, в котором отсутствую клапаны. Она берет свое начало в области крестцово-подвздошного сустава, где сливаются наружная и внутренняя подвздошные вены. Сперва общая правая подвздошная вена проходит сзади, а затем сбоку подвздошной артерии. Левая подвздошная вена проходит медиальнее. Внутренняя подвздошная вена также не содержит клапанов и располагается на боковой стенке малого таза.

Тромбоз подвздошной вены встречается в 10-15% случаев от всех тромбозов. Это серьезное состояние, которое требует неотложной медицинской помощи, так как несет прямую угрозу жизни человека. Тромбоз не следует путать с тромбофлебитом.

Содержание:

- Симптомы тромбоза подвздошной вены

- Причины тромбоза подвздошной вены

- Осложнения тромбоза подвздошной вены

- Диагностика тромбоза подвздошной вены

- Лечение тромбоза подвздошной вены

- Профилактика рецидива тромбоза подвздошной вены

Симптомы тромбоза подвздошной вены

Симптомы, указывающие на тромбоз подвздошной вены, имеют ряд особенностей:

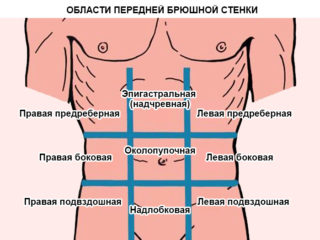

Боль локализуется чаще всего в паховой области, в районе внутренней поверхности бедра.

Боль может отдавать в икроножную мышцу.

Характер боли: распирающий, тянущий, тупой. При тромбозе подвздошной вены острая боль никогда не возникает.

Боль сперва беспокоит человека только во время физической нагрузки, а затем начинает появляться и в состоянии покоя.

Боли связаны с рядом факторов:

Развитие перифлебита в подвздошной области (воспаление клетчатки, окружающей подвздошную вену);

Растяжение стенок пораженной вены сформировавшимися сгустками крови;

Растяжение стенок притоков вены из-за усиления кровообращения;

Повышение венозного давления;

Усиление кровообращения в артериях, которые связаны с подвздошной веной, подвергшейся тромбозу;

Перенапряжение конечностей.

Отечность ноги со стороны поражения. Характерной особенностью тромбоза подвздошной вены является то, что отечность тканей распространяется не только на бедро и ногу, но также на половые органы и на ягодицу. Сильнее всего отекает, безусловно, именно бедро. При нажатии на пораженные ткани не остается ямки. Причина ее отсутствия сводится к тому, что вены при тромбозе переполнены кровью, поэтому вода содержится не только в подкожно жировом слое, но и в мягких тканях. Отек возникает всегда, но степень его выраженности у всех больных различается.

Выделяют следующие степени отека при тромбозе полой вены:

Если бедренная часть конечности увеличивается в размерах менее чем на 3 см, то отек считается небольшим.

Если бедренная часть ноги увеличивается в размерах на 3-5 см, то отек считается средним.

Если бедренная часть ноги увеличивается в размерах на 5 см и более, то отек считается резким.

Посинение кожных покровов той конечности, со стороны которой наблюдается тромбоз. Верхняя часть бедра и полости малого таза также могут приобретать багрово-красный оттенок, либо молочно-белый оттенок (белая флегмазия). При синюшном окрасе конечности боли будут распирающими, «рвущими» вену изнутри. Если вена перенаполняется кровью, то на коже могут появиться пузыри, содержащие геморрагическую жидкость, а сама она приобретет черный окрас. Если происходит полная закупорка вены, развивается венозная гангрена. При белой флегмазии нога становится холодной, теряется ее чувствительность, снижается подвижность.

На поверхности кожи бедра часто образуются мелкие точки коричневого цвета.

Происходит увеличение в размерах подкожных вен бедра. Сильнее всего это заметно над лобком и на передней стенке брюшины.

Реже у больных формируются язвенные поражения нижних конечностей. Язвенные дефекты чаще всего развиваются при множественных тромбозах вен нижних конечностей.

Язвы на голенях при изолированном тромбозе подвздошной вены не формируются.

При воспалении вены и окружающих ее тканей возможно увеличение температуры тела.

Частым симптомом тромбоза подвздошной вены являются увеличенные в размерах паховые лимфатические узлы.

Заболевание никогда не развивается молниеносно. Процесс формирования тромба происходит постепенно, с плавным нарастанием интенсивности симптомов.

Врачи выделяют несколько стадий развития болезни:

Продромальная стадия, которая всегда сопровождается болями. Они возникают в области верхней трети бедра, отдают в пах, поясницу, живот, нижнюю конечность со стороны поражения вены. Боль тупая, ноющая. На этой стадии возможно увеличение температуры тела. Зачастую именно необъяснимая лихорадка является единственным признаком начинающегося тромбоза подвздошной вены. Особенно этот симптом актуален в том случае, когда он возникает у определенной категории больных: в послеродовом или послеоперационном периоде, у людей обездвиженных после полученной травмы и пр.

Стадия выраженных проявлений болезни. Боль усиливается, разливается, захватывая все большие области, формируется отек бедра и конечности. Возможно онемение ноги со стороны поражения.

Сочетание симптомов может быть разнообразными. Иногда заболевание вовсе протекает без каких-либо внешних проявлений.

Причины тромбоза подвздошной вены

Тромбоз подвздошной вены развивается при условии, что случается сочетание нескольких факторов:

Стенка вены получила повреждения. Причиной может стать химическая, аллергическая, инфекционная или механическая травматизация.

Нарушения в процессе свертываемости крови.

Замедление тока крови.

Вязкость крови способна увеличиваться по разным причинам. Если на стенках вены имеются повреждения, то это приведет к тому, что на них начнут формироваться тромбы. Небольшой сгусток крови провоцирует воспалительную реакцию, что влечет за собой дальнейшее повреждение стенки сосуда. Это становится предрасполагающим фактором для формирования новых тромбов.

Застой крови и лимфы в венах нижних конечностей – это еще одна причина, которая приводит к формированию тромбов. Застой случается у тех людей, которые долгое время проводят в обездвиженном состоянии, либо ведут малоподвижный образ жизни.

Механизмами, которые способны запустить процесс формирования тромбов в подвздошной вене, являются:

Перенесенные операции. Если человек находится без движения, застойные явления крови в венах будут приводить к формированию тромбов.

Перенесенные инфекции.

Пребывание в обездвиженном положении после хирургического вмешательства, либо по причине болезни.

Послеродовой период.

Прием гормональных препаратов для предупреждения развития нежелательной беременности. Тромбы формируются по причине сгущения крови.

Наличие злокачественной опухоли в организме. В плане формирования тромбоза особую опасность представляет рак легких, желудка и поджелудочной железы. Тромбы образуются на фоне того, что данные заболевания приводят к сгущению крови.

Тромбогеморрагический синдром.

Осложнения тромбоза подвздошной вены

Самым грозным осложнением заболевания является отрыв тромба с тромбоэмболией легочной артерии. Это может произойти при любой физической нагрузке, которая всегда сопровождается усилением кровообращения. Части тромба по венам продвигаются вместе с током крови в легкие, попадают в легочную артерию и закупоривают ее. Это становится причиной острой сердечной и дыхательной недостаточности, которые часто приводят к летальному исходу. Если тромб попадает в небольшую легочную артерию, то это влечет за собой инфаркт легкого.

Еще одно осложнение заболевания – это хроническая венозная недостаточность. Оно опасно нарушением питания нижних конечностей, формированием экземы, трофических язв, развитием липодерматосклероза. Поэтому лечение заболевания должно быть безотлагательным.

Диагностика тромбоза подвздошной вены

Диагностикой заболевания занимается флеболог.

Врач на вооружении имеет множество методов, которые позволяют выявить имеющуюся проблему, среди которых:

Проведение радионуклидного исследования с меченным фибриногеном.

Дуплексное сканирование вен, которое направлено на оценку гемодинамики.

Рентген сосудов с применением контрастного вещества. Это позволяет качественно оценить состояние подвздошной вены и визуализировать тромб.

Из лабораторных методов диагностики наиболее информативным является определение уровня D-димера в плазме крови. Также могут быть использованные современные экспресс тесты на определение уровня фибрин-мономера в крови, фибриногена в плазме.

Как правило, этих исследований достаточно для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Лечение тромбоза подвздошной вены

Все больные, у которых обнаруживают тромбоз подвздошной вены, должны быть госпитализированы. Это связано с тем, что у таких пациентов сохраняется высокий риск развития серьезных осложнений, которые несут прямую угрозу жизни.

Задачи проводимой террарии должны быть следующими:

Не допустить дальнейшего распространения тромбоза.

Предупредить развитие тромбоэмболии легочной артерии.

Остановить распространение отека, что позволит избежать формирования гангрены и сохранить пораженную конечность.

Провести лечебные мероприятия, направленные на восстановление проходимости подвздошной вены.

Предупредить рецидив заболевания.

На протяжении недели пациент должен принимать гепарин. Затем его переводят на мягкие коагулянты, типа Варфарина. Его больной должен принимать на протяжении полугода. Если пациент злоупотребляет спиртными напитками, у него имеется цирроз печени, либо его возраст превышает 75 лет, ему назначают препараты-дезагреганты. Также оральные коагулянты не назначают женщинам в положении, так как это может привести к самым разнообразным осложнениям беременности.

Рецидивы тромбоза случаются в первые 3-6 месяцев, но иногда это период растягивается на год и более. Поэтому части пациентов антикоагулянтная терапия может быть назначена пожизненно.

Местное лечение сводится к локальной гемотремии. В дальнейшем на область поражения накладывают мази с гепарином и нестероидным противовоспалительным компонентом, например, Фастум-гель или Лиотон-гель. Их тонким слоем наносят на медиальную поверхность бедра.

Пациент на протяжении 7-10 дней должен соблюдать строгий постельный режим. Обездвиживание на более продолжительный период является бессмысленным (если тромб не представляет опасность эмболии). В дальнейшем больным показана дозированная ходьба, выполнение специальных гимнастических упражнений.

На то время, пока человек находится в обездвиженном положении, ему накладывают на конечность шину Белера и приподнимают ту часть кровати, где располагаются ноги.

Если имеется риск отрыва тромба, показано оперативное вмешательство – тромбэктомия.

Профилактика рецидива тромбоза подвздошной вены

Чтобы не допустить повторного формирования тромбоза подвздошной вены, необходимо выполнять следующие профилактические мероприятия:

Исключить все факторы риска, среди которых: малоподвижный образ жизни, недостаточное употребление чистой питьевой воды, длительное времяпрепровождение в положении сидя и пр.

Ношение эластичных чулок.

По показаниям врача, больные на протяжении длительного времени принимают Гепарин и Аспирин, которые препятствуют чрезмерной свертываемости крови.

После операции пациент должен быть приведен в движение в ранние сроки.

Больной должен регулярно наблюдаться у врача по поводу своей патологии.

Ведение здорового образа жизни – непременное условие для пациентов, перенесших тромбоз.

Автор статьи: Волков Дмитрий Сергеевич | к. м. н. врач-хирург, флеболог

Образование:

Московский государственный медико-стоматологический университет (1996 г.). В 2003 году получил диплом учебно-научного медицинского центра управления делами президента Российской Федерации.

Наши авторы

Источник

К опухолям подвздошного типа относятся все новообразования доброкачественного и злокачественного характера, располагающихся в забрюшинной области. Для патологического синдрома свойственно длительное отсутствие клинических признаков. При крупногабаритных новообразованиях отмечаются расстройства диспепсического типа, отекают нижние конечности. Диагноз устанавливается врачом на основе ряда процедур: ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная терапия и другие. Код по МКБ — C 17.2.

Причины возникновения заболевания

Были выявлены провоцирующие факторы, значительно повышающие риск прогрессирования доброкачественной или злокачественной опухоли.

Были выявлены провоцирующие факторы, значительно повышающие риск прогрессирования доброкачественной или злокачественной опухоли.

- Нарушения в генетике, которые ассоциируются с новообразованиями подвздошного типа, условно разделяются на специфические и неспецифические. К первой категории относят мутации KIT, ко второй относятся мутации p53.

- Излучение ионизирующего характера также повышает риск образования рака в подвздошном пространстве. У многих пациентов после прохождения лучевой терапии диагностировалось новообразование. Молекулярные изменения в ходе ионизирующего облучения врачами изучены не были. Важным моментом является то, что опухоли прогрессируют в тканях, находящихся на границе облучения.

- Медицинские исследования подтверждают, что риск возникновения сарком, в том числе и в подвздошной области, увеличивается под влиянием пестицидов, которые используются в области сельского хозяйства. Некоторые объясняют это имунносупрессией, развивающейся под влиянием вышеописанных химических препаратов.

Существует несколько предположений, которые не имеют под собой исследовательской базы, например, повышение вероятности прогрессирования опухоли после ушиба. Точные причины возникновения новообразований в подвздошной области пока неизвестны.

Клинические признаки забрюшинных опухолей

Проявления заболевания не зависят от стороны расположения опухоли, слева или справа в подвздошной области. Патологический синдром характеризуется длительным отсутствием симптомов. К признакам прогрессирования новообразования в подвздошной области следует отнести поражения органов и сосудистых каналов, которые участвуют в патологическом процессе во второстепенной роли. Широкое разнообразие симптомов заболевания объясняется возможностью расположения злокачественного или доброкачественного новообразования. Патология может развиваться в области малого таза или диафрагмы. От расположения опухоли зависят клинические признаки, а также ее объемные показатели. В некоторых случаях симптоматика напоминает аппендицит.

Клинические признаки отсутствуют на первых стадиях развития заболевания по причине рыхлости забрюшинной области. Симптомы развиваются либо из-за опухоли, либо из-за повышенного давления на органы, располагающихся вблизи.

У 4 из 5 пациентов с диагностированной забрюшинной опухолью в правой подвздошной области отмечается пальпируемый характер. У 2 из 5 больных в процессе прощупывания параколярной и других разновидностей новообразования имеются болезненные ощущения в области левого подреберья и других участков ЖКТ, локализация определяется месторасположением опухоли. Гематома подвздошной области характеризуется малой степенью подвижности. Консистенция зависит от множества факторов. Многие пациенты жалуются на болезненные и дискомфортные ощущения в области живота, возникает чувство тяжести. Больной быстро наедается, процесс дефекации затрудняется. Это объясняется сдавливанием отделов желудочно-кишечного тракта.

Если новообразование располагается в нижней части живота, возникают проблемы с мочеиспускательным процессом. Компрессия венозных каналов провоцирует отечность нижних конечностей. При высоком расположении опухоли создается давление на диафрагму, что провоцирует развитие одышки.

На заключительных этапах прогрессирования патологического синдрома отмечается повышенная температура тела, больной худеет, развивается хроническая усталость. Это результат интоксикации организма в результате распада новообразования, начавшегося процесса метастазирования.

Клинические признаки неврологического характера объясняются сдавливанием нервных стволов, отмечаются у 3 из 10 пациентов. Отличием патологического синдрома в подвздошной области считается высокая вероятность рецидива. После радикальной методики лечения заболевание развивается снова более чем в половине всех случаев. Кистозное объемное образование справа в подвздошной области характеризуется метастазированием лишь в 15%. Клинические признаки одинаковы у детей, женщин и мужчин.

Чаще процесс распространения метастазов затрагивает систему печени или легких, редко поражаются лимфоузлы.

Диагностирование патологического синдрома

Диагноз устанавливается на основе сбора анамнеза, жалоб пациента, а также дополнительных процедур. При наличии подозрений на прогрессирование новообразования подвздошного характера пациента направляют на ультразвуковое исследование, компьютерную томографию забрюшинной области. Также используется магнитно-резонансная томография.

Диагноз устанавливается на основе сбора анамнеза, жалоб пациента, а также дополнительных процедур. При наличии подозрений на прогрессирование новообразования подвздошного характера пациента направляют на ультразвуковое исследование, компьютерную томографию забрюшинной области. Также используется магнитно-резонансная томография.

Диагностические процедуры дают возможность определить расположение опухоли, её структуру, влияние на близкорасполагающиеся органы, наличие или отсутствие метастазирования. В зависимости от плотности, гомогенности, формы новообразования удается определить характер заболевания.

Для определения функционирования работы системы желудочно-кишечного и мочеиспускательного тракта используются рентгеноконтрастные методики исследования. Для обнаружения герминогенной разновидности патологического синдрома используются тесты на альфа-фетопротеин. Биопсия используется в редких случаях, что объясняется высокой вероятностью обсеменения. К исключениям относятся ситуации, когда материал требуется для определения характера заболевания или для дальнейшего планирования хирургической методики лечения.

Лечение и прогноз опухоли подвздошного типа

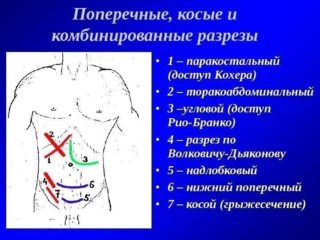

Единственным эффективным способом терапии считается резекция новообразования. Согласно статистическим данным это повышает пятилетнюю выживаемость до 50%. В качестве оперативного вмешательства чаще других используется лапаратомия. Доступ сбоку считается менее приемлемым вариантом, что объясняется затруднениями в процессе удаления новообразования. Становится сложнее контролировать сосуды, снабжающие опухоль кровеносными тельцами.

При верхней локализации патологического синдрома, используется торакоабдоминальный доступ. Изначально проводится лапаратомия, позволяющая определить возможность удаления новообразования, наличие метастазов. Нередко после разреза проводится биопсия клиновидного характера, если имеются подозрения на прогрессирование лимфатических кист в подвздошной области.

При верхней локализации патологического синдрома, используется торакоабдоминальный доступ. Изначально проводится лапаратомия, позволяющая определить возможность удаления новообразования, наличие метастазов. Нередко после разреза проводится биопсия клиновидного характера, если имеются подозрения на прогрессирование лимфатических кист в подвздошной области.

Одним из положительных факторов для дальнейшего прогноза считается отсутствие признаков объемного образования в правой подвздошной области по краям удаления. Однако процесс резекции анэхогенного новообразования довольно затруднителен, что объясняется солидными габаритами патологии, а также сложностью строения подвздошной области.

Степень резектабельности, по статистическим данным, имеет широкий диапазон, от 25 до 95%. Причиной низкой операбельности является распространение отсевов в сосудистые каналы магистрального типа, отдаленное метастазирование. После хирургического вмешательства не исключается возможность рецидивов в течение первых 5 лет жизни после операции. Повторное уплотнение диагностируется у каждого 2 больного.

Нерадикальные методики хирургического вмешательства считаются оптимальным вариантом при клинических признаках непроходимости желудочно-кишечного тракта. Подобные мероприятия позволяют увеличить выживаемость только при липосаркоме на начальных этапах её развития.

Злокачественные и доброкачественные опухоли, расположенные в подвздошной области, отличаются неутешающим прогнозом. Пятилетняя выживаемость пациентов при обнаружении патологического синдрома на поздней стадии развития составляет около 25%. Рецидивный характер является главной причиной высокой смертности. С каждым повторным возникновением опухоли вероятность проведения радикальной хирургической терапии уменьшается. После оперативной методики лечения назначают лучевую или химиотерапию.

Чтобы улучшить прогноз, больному требуется обратиться в медицинское учреждение при первых признаках кисты подвздошных сосудов.

Источник