Орнаменты и рисунки на сосудах

В предыдущей статье я писала о том, какой была живопись в Древней Греции. Однако, рассуждать об этом сегодня можно лишь теоретически, т.к., собственно, образцы этого искусства не сохранились. Тем не менее, некоторое представление о древнегреческой живописи донесли до нас рисунки, украшавшие гончарные изделия древних греков. Этот вид искусства принято называть вазописью. Безусловно, она играла иную, чем живопись или скульптура, роль в жизни греков, и, соответственно, выработала свой собственный, яркий, узнаваемый художественный язык.

Древнегреческая вазопись

Этот язык и технические приёмы вазописи были неразрывно связаны с самим производством керамики. Нужно отметить, что это производство имело весьма важное значение в экономике Эллады. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки на очень широком ареале государств Средиземноморья, куда приходили греческие товары. Огромное количество сосудов различных форм и предназначения обнаруживаются там.

Древнегреческие сосуды, найденные археологами в Тамани.

Одним из центров гончарного производства были Афины, где сформировался целый квартал с лавками и мастерскими по производству посуды. Он так и назывался – Гончарный.

Керамические изделия греческих мастеров поражали своим разнообразием и стоили недорого. В каждом доме были такие предметы, предназначавшиеся для самых разных целей – и сосуды для хранения продовольственных запасов, и повседневная посуда, и в качестве декора домашней обстановки.

Виды древнегреческих сосудов

Их предназначение определяло их форму, а значит и роспись, украшавшую сосуд. Особенно разнообразными были вазы и кубки, наиболее часто использовавшиеся в домашнем обиходе.

Примеры росписи различных керамических ваз

О значимости этих изделий в жизни жителей Древней Греции, о достаточно высоком статусе мастеров-ремесленников и вазописцев, говорит тот факт, что и те, и другие оставляли подписи на своей работе. Так же как это делали и представители других профессий – живописцы, скульптуры, поэты и т.п. Имена некоторых художников-вазописцев известны нам и сегодня – это Экзе́кий, Евфро́ний, Евфими́д, Псиах, Дурис и др.

Разница в работе художников и мастеров-вазописцев была, пожалуй, лишь в том, какой аудитории их работа предназначалась. И если первые должны были воспитывать граждан полиса, и потому выбирали самые возвышенные сюжеты. То вторые допускали больше бытовизма, юмора в своё творчество.

Краснофигурная вазопись с изображением пира.

Если сюжеты для росписей черпались из мифологии, то, зачастую, художников – вазописцев интересовали не драматические или дидактические моменты, а бытовые и шутливые.

Чернофигурная роспись. “Ахилл и Аякс, играющие в кости”. Экзекий.

Чернофигурная роспись. “Геракл, приводит к Эврисфею Цербера”.

Кроме того, на чашах мы можем увидеть сцены из повседневной жизни – -спортивные состязания и тренировки;

– сцены военных походов и сражений;

– изображения музыкантов и танцоров;

– колесничих и моряков,

– пирующих и скорбящих,

– стариков и детей, прекрасных дев, и мускулистых мужей, и многое, многое другое.

Краснофигурная роспись. “Поцелуй”

Художник по керамике должен был следовать форме и размеру сосуда, который расписывал. И в этом греческие вазописцы достигли совершенства.

Краснофигурная роспись. “Геракл в саду Гесперид”

Они научились замечательно выстраивать композицию, распределяя фигуры персонажей и их позы, так, что они идеально “вписывались” в силуэт сосуда.

Краснофигурная роспись

Прекрасное чувство ритма, плавности и связанности линий и всех компонентов росписи, лёгкость и внимание к деталям – всё это присутствует в лучших образцах вазописи.

Чернофигруная роспись. “Ахиллес и Ипполита”. Экзекий.

Форма и фактура керамических изделий диктовали и своеобразный подход к цвету, сообщая определённый лаконизм росписям. Все изображения были плоскостными (т. е. отсутствовали объём и перспектива) и, чаще всего, монохромными.

Чернофигурный килик. «Дионис в ладье». Эксекий.

Широкое распространение в Элладе получили два основных вида вазописи:

– чёрнофигурная – чёрным лаком рисовались фигуры, фоном же служила подкрашенная охрой глина, из которой изготовлялся сосуд. Мелкие детали на чёрных фигурах процарапывались специальным инструментом.

Есть легенда, что такая роспись появилась благодаря случайности – влюблённая девушка, обвела тень, которую отбрасывала фигура её возлюбленного.

Такая техника появилась ещё в VII в. до н.э. И секрет этой технологии до конца не разгадан до сих пор.

Чернофигурная роспись.

Чернофигурная роспись.

– краснофигурная роспись известна с конца VI в до н.э. В этой технике фоном служит залитая чёрным лаком поверхность посуды, а сами фигуры сохраняют красный цвет обожжённой глины. Детали же прорисовывались кистью, что позволяло сделать рисунок более лёгким, гибким и живописным, а фигуры приобретали большую пластичность и естественность.

Краснофигурное изображение на амфоре Андокида. “Геракл и Афина”.

Краснофигурная роспись. “Полёт ласточки”. Евфроний.

Вследствие изменения технологий, повышается и мастерство художников. Росписью керамики начинают заниматься не просто ремесленники, а настоящие мастера. Их изделия сегодня рассматриваются как произведения искусства, которые занимают почётное место в самых значительных музейных коллекциях.

Что ещё почитать о древнегреческой культуре? Ссылки на мои статьи по этой теме смотрите ниже:

Культура Древней Греции. В чём секрет успеха?

Во что верили древние греки?

Что нужно знать о Гомере и его поэмах?

Этапы развития великой культуры.

Древнегреческая скульптура. Путь к совершенству.

Ордерная система – основа классической архитектуры.

Как строились храмы Древней Греции.

Ансамбль Афинского Акрополя.

Древнегреческая живопись.

Древнегреческая вазопись.

Что мы знаем о древнегреческой музыке?

Древнегреческий театр. Почему греки любили трагедию?

Источник

Делали на мастер-классе с девочками часы с темой Греции, подбирали орнаменты, ну и конечно же, решили покапаться в истории, пополнить пробелы в знаниях или освежить память 🙂

Чем и хотим поделиться с вами, если кому интересно.

Древнегреческое искусство, до сих пор удивляющее своим совершенством, гармонично во всём. Даже детали были продуманы до мелочей. Как пример — греческий орнамент, знакомый без преувеличения всем: его гравируют на украшениях и посуде, украшают им вазы, одежду и постройки. А современные греки, не забывшие корни, с гордостью наносят орнамент на сувениры в качестве элемента национальной культуры. Какие примеры орнаментального искусства наиболее известны и что же все эти символы означают?

Меандр

![]() Пожалуй, самым знаменитым и узнаваемым греческим орнаментом является меандр — непрерывная лента, состоящая из прямых углов. Его находили ещё на предметах времён палеолита и неустанно думали над версиями происхождения этого символа. Считается, что название дали по ассоциации с одноимённой извилистой рекой в Малой Азии, рекой Меандр, ведь её извилистые берега и течения повторяют цикличный орнамент с прямоугольными элементами.

Пожалуй, самым знаменитым и узнаваемым греческим орнаментом является меандр — непрерывная лента, состоящая из прямых углов. Его находили ещё на предметах времён палеолита и неустанно думали над версиями происхождения этого символа. Считается, что название дали по ассоциации с одноимённой извилистой рекой в Малой Азии, рекой Меандр, ведь её извилистые берега и течения повторяют цикличный орнамент с прямоугольными элементами.

Что касается трактовок орнамента, то меандр вызывал у древних множество ассоциаций. Согласно одной теории, он символизировал вечность, постоянное движение, течение жизни, а прямые линии и углы — добродетель. А по другим версиям меандром и вовсе задабривали богов. Для многих меандр стал символом божественного поражения, того, что смертный все-таки может противостоять богам и даже победить их. Меандр — символ того, что можно совершить невозможное!

Меандр веками остаётся самым распространённым и одновременно самым таинственным греческим орнаментом. В древности ремесленники украшали им изделия, постепенно усложняя и придумывая новые вариации. Постепенно орнамент приобрёл двойные и даже тройные волны. Судя по количеству видов меандра, древние художники негласно соревновались — кто же сочинит более совершенный орнамент?

И сейчас меандр сопровождает человечество: постепенно из украшений на вазах и постройках он перебрался на одежду европейских модниц, а сейчас красуется на логотипе Versace и нередко встречается как украшение интерьера. Чтобы увидеть древние примеры использования меандра, далеко ходить не придётся. Оказавшись в Греции, достаточно заглянуть в любой археологический музей, где хранится найденная археологами посуда, камни с высеченным на них меандром, фрагменты зданий.

Спираль

![]() На многих греческих изделиях и памятниках изображена спираль — один из ярких примеров древнего орнамента. Но это не просто замысловатый рисунок, а символ с особым смыслом, которым греки наделяли, кажется, абсолютно всё. Спираль у них ассоциировалась с развитием и движением, она была символом жизни. Интересно, что древние греки воспринимали орнамент спирали как атрибут Афины (если она раскручивалась по часовой стрелке) или Посейдона (против часовой стрелки). А в некоторых трактовках в раковине спирали виделся образ Вселенной, в её центре — пуп Земли.

На многих греческих изделиях и памятниках изображена спираль — один из ярких примеров древнего орнамента. Но это не просто замысловатый рисунок, а символ с особым смыслом, которым греки наделяли, кажется, абсолютно всё. Спираль у них ассоциировалась с развитием и движением, она была символом жизни. Интересно, что древние греки воспринимали орнамент спирали как атрибут Афины (если она раскручивалась по часовой стрелке) или Посейдона (против часовой стрелки). А в некоторых трактовках в раковине спирали виделся образ Вселенной, в её центре — пуп Земли.

В качестве примера использования спиралевидных орнаментов в архитектуре можно взять фрагменты ионических колонн, например, Эрехтейона. В античности их воспринимали как образец изысканности. В ионических капителях и можно увидеть те самые спиральные орнаменты — такие завитки называют «волютами». Но в древнегреческой архитектуре существовали также обегающие и S-образные спирали.

![]()

Акант

Для античности характерен ещё один любопытный орнамент — акант. Своё название он получил по аналогии со средиземноморским растением акантом (Acanthus mollis), и необычная форма его листьев лежит в основе орнамента, заимствованного у самой природы. Акант можно встретить на капителях, карнизах, фризах. Для Коринфского ордера украшение капители листьями аканта было характерной чертой.

Кому пришло в голову использование аканта как орнамента? Оказывается, за этим стоит легенда из жизни архитектора Каллимаха. Прогуливаясь по кладбищу, он заприметил могилу девушки, а на ней — корзину с личными вещами, которую оставила здесь кормилица. Буйный акант обвил корзину, и Каллимах перенёс увиденное на капители Коринфского ордера. Впоследствии ордер получил название «девичьего» и отличался от Ионического, более «мужского». По иным версиям акант вырастал на могилах героев, символизируя собой жизнелюбие и силу.

Кроются ли истоки в легенде или просто в красивой и изящной форме аканта, но растение стало любимым для античных архитекторов. Сейчас примеры использования этого орнамента можно увидеть в афинском Храме Зевса, на капителях афинской Агоры, оставшихся от колонн, и на библиотеке Адриана.

Греческий орнамент акант (нижние ряды)

![]()

Пальметта

Ещё одним растительным орнаментом в греческом искусстве позже становится пальметта — веерообразное изображение пальмового листа. Она появляется под влиянием Востока — впервые такой мотив рождается в Египте, откуда распространяется на Крит. Пальметта позволила грекам разнообразить привычные орнаменты и даже заменила меандр. Обладая богатством декоративных возможностей, она придала выразительность, но изначально не таила в себе особого смысла. Орнамент часто использовали в оформлении надгробий, декорировании карнизов и колонн.

Конечно, греки не бездумно скопировали пальметту. Считая пальмовый лист слишком громоздким, они стилизуют орнамент и добавляют завитки, напоминающие виноградные усики. В результате восточная пальметта в Греции принимает грациозный вид и занимает почётное место среди прочих традиционных орнаментов.

![]()

![]()

Буду рада, если данная информация кому-то пригодится 🙂

Ну и немного орнаментов и картинок для декупажа всем желающим 🙂

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() Всем спасибо за внимание и творческих успехов!

Всем спасибо за внимание и творческих успехов!

С уважением, Светлана.

Источник

Меандр (греч. μαίανδρος) – популярный орнамент, дошедший до нашего времени из Древней Греции. Основа классического меандра— непрерывная линия, ломаная под прямым углом. Однако, существуют и более сложные виды меандра, образующие собой солярные символы, изгибающиеся под разными углами, и даже скругленные. Мы рассмотрим их в этой статье и представим схемы, которые помогут разобраться с рисованием греческих орнаментов.

История

Само слово «меандр» произошло от названия реки Большой Мендерес (с турецкого menderes — «излучина, изгиб»), расположенной в западной части Малой Азии. В древние времена река имела название Меандр, а примечательна она тем, что её русло имеет большое количество изгибов.

Однако, древние греки не были бы древними греками, если бы и на этот случай у них не нашёлся хороший миф 🙂

Опуская сложные родственные связи, эта история такова. Древнее пророчество гласило, что от брака Зевса с богиней Фетидой должен был родиться сын, который обретет невиданную силу и свергнет отца. Но так случилось, что в эту прекрасную морскую нимфу влюбился царь Пилеас, простой смертный. Боги рассудили, что отдадут ему в жёны Фетиду, если он сможет удержать её в борьбе и тем самым победить. Пилеас подстерег богиню в гроте, бросился на неё и обхватил своими могучими руками с помощью хитроумного захвата. То львицей, то змеёй оборачивалась нимфа, но Пилеас не отпустил её, победил и она стала его женой.

В археологическом музее Берлина хранится древний сосуд, найденный при раскопках, на котором явно виден меандр в форме захвата рук греческого героя вокруг стана богини:

Символика, применение и виды орнамента

В Греции меандры украшали архитектурные сооружения, глиняные сосуды и чаши, элементы одежды и другие предметы быта. Этот популярный греческий орнамент переходами одного элемента в другой символизирует собой вечность, бесконечное течение жизни, смену поколений.

Самый простой меандр — это единая, бесконечная лента, изгибающаяся под прямыми углами.

Двойной меандр — усложнённый вид орнамента. В узоре, образованном из двойных меандров, наблюдается вплетение свастики, символа солнца. Это является отражением связи человеческого и божественного начал, влияния сверхъестественных сил на течение жизни.

Иногда орнамент усложняется ещё сильнее, когда между линиями меандра появляются другие декоративные элементы: прямоугольники или квадраты.

В конце XVIII —начале XIX века античные греческие узоры и орнаменты приобрели большую популярность в Западной Европе и оказали большое влияние на становление классицизма. В современное время устойчивая геометрическая конструкция меандра также навевает мысли о классике. Очень популярен этот орнамент в интерьерах, особенно в качестве окантовки и декоративного бордюра.

Встречаются меандры и в качестве интересных дизайнерских решений для предметов мебели.

Не обошла использование греческих орнаментов и мода: в ювелирных украшениях, одежде и обуви нередко можно встретить знакомые переплетения лент.

Схемы рисования меандров

1-7. Простейшие формы. Основой настоящего меандра является изменение направления. Линия поворачивает сперва внутрь, а затем выходит наружу. Но в самых примитивных виды меандра, в них ещё незамкнутые линии, формы «крючков».

8-13. Также виды «ложных» меандр, так как они только тоже ведут лишь в одну сторону.

14-16. Примеры истинных меандр с закрытыми извилинами.

17-18. Истинные меандры замкнутого типа.

С первого взгляда на этот греческий орнамент, кажется, что всё очень просто. Однако, при попытках нарисовать несколько элементов подряд без должной подготовки, можно легко сбиться. Рассмотрим отдельный элемент простого меандра.

1. Рисуем прямой угол, образованный двумя одинаковыми по длине линиями.

2. Спускаемся вниз. Следующая линия, образующая прямой угол по длине составляет 2/3 от предыдущей линии.

3. Следующие три линии, уводящие меандр внутрь, снова относятся к предыдущей как два к трём.

4. Линия, выводящая узор наружу, соответствует длине линии в пункте 2.

5. Последняя линия, завершающая элемент, равна по длине линии в пункте 1.

6. Затем повторяем элемент необходимое количество раз!

Попробуйте использовать античные орнаменты в своём творчестве! Будет ли это рисование, или роспись, повторяющиеся элементы могут выгодно подчеркнуть края изделия и придать изделию классический строгий вид. Начните с простых узоров, затем пробуйте усложнять декор.

Удачи вам в творчестве!

Автор — Чингиз Абашев.

Другие материалы по теме: Живопись и роспись | Декорирование предметов интерьера

Источник

К содержанию 57-го выпуска Кратких сообщений Института истории материальной культуры

ШНУРОВОЙ И ЗУБЧАТЫЙ ОРНАМЕНТЫ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ КАРЕЛИИ

Керамика принадлежит к ряду важнейших археологических материалов и является предметом разносторонних исследований. Типологическое изучение сосудов по их форме, составу глины, характеру поливы, окраски, орнаменту, способу формовки ставит основной целью выделение особенностей материальной культуры древних племен, а также установление возраста археологических памятников. Изучение технологии древнего гончарного производства при помощи типологического подхода вряд ли может дать полноценные результаты. При помощи обычного осмотра и сопоставления различных серий керамических фрагментов можно с достоверностью отличить сосуд, сделанный ручным способом или на станке, реставрировать его по фрагментам, грубо определить состав глины и описать орнамент, отнести к типологической группе. Значительно больше трудностей возникает при таком подходе, когда требуется различать своеобразные способы формовки, технологию синтетического построения массы, типа и температуры обжига, приемы обработки поверхности тиснением, чернением и лощением, последовательность различных операций в производственном процессе, а также и хозяйственное назначение каждого типа сосудов в разных условиях жизни, у различных племен, способы варки пищи и т. д.

Немалый интерес представляют и сохранившиеся на поверхности сосудов всевозможные отпечатки: пальцев, формовочных инструментов, тканей, плетенок, штампов, печатей, растительного и животного волокна, зерен и т. п. Отпечатки хлебных зерен на керамических изделиях нередко служили для археологов документальным свидетельством существования определенного вида земледелия некоторых стоянок и целых областей. Однако изучение отпечатков на древних керамических изделиях носило случайный характер, производилось оно к тому же очень немногими археологами и без каких-либо методических предпосылок. Примером такого случайного исследования может служить статья А. С. Сидорова «О витье волокнистых веществ» 1, в которой автор пытался показать технику витья веревок по отпечаткам на керамике северо-востока Европы. Дело фактически свелось к весьма скупым описаниям двух типов витья (справа налево и слева направо), существовавших с неолитического времени.

Значительный интерес представляет работа М. В. Воеводского «К изучению гончарной техники первобытно-коммунистического общества на территории лесной зоны Европейской части РСФСР» 2. В работе, построенной на этнографическом и археологическом материале, древнее производство керамики рассмотрено всесторонне. Правильно освещены способы обработки поверхности, отмечено, например, что пучок травы, тряпка или кожа и зубчатый гладильник широко применялись в качестве инструментов. Удачно сделано автором сопоставление орнамента на сосудах с оттисками на пластилине зубчатых штампов, найденных на стоянках.

Следы на керамических изделиях представляют несомненно более обширный источник знаний, чем до сих пор было принято думать. Для использования его необходим функционально-аналитический подход к материалу.

Исследование многочисленных отпечатков — оттисков на древних глиняных сосудах позволяет нам изучить способы формовки, обработки поверхности сосудов и восстановить вид орудий, служивших для этой цели.

Необходимо указать, что применение микроскопического анализа к изучению отпечатков на изделиях из глины весьма ограничено. Относительно грубая, пористая структура керамики допускает небольшие увеличения, лежащие в пределах возможностей бинокулярной лупы. Лишь определение состава глиняной массы, когда ведется наблюдение по шлифам, требует более крупных увеличений. Когда дело касается исследования отпечатков или пустот, образовавшихся от животных или растительных волокон, возникает надобность и в бинокулярном микроскопе. Нередко, впрочем, такие оттиски бывают достаточно велики, хорошо выражены и при изучении их можно обойтись без применения оптики.

Изучение техники обработки поверхности и нанесения орнамента производилось нами на материалах различных эпох и областей.

[adsense]

Первая работа в этом направлении была проведена над фрагментами глиняной посуды из раскопанной Н. Н. Гуриной в 1949 г. неолитической стоянки Курмойла на Сямозере в Карелии. Это была типичная для севера Восточной Европы керамика с текстильным и ямочно-гребенчатым орнаментом, достаточно грубая по качеству и составу теста. Однако оттиски веревочного и зубчатого штампов на поверхности создавали впечатление нарядности. Орнамент, по сочетанию элементов — ямок, оттисков веревки, гребенки, — был разнообразен, и казалось, что здесь мы имеем дело с относительно сложной техникой украшения сосудов. Задача заключалась в выяснении конкретных технических средств, которыми был нанесен орнамент.

Наблюдение велось при помощи бинокулярной лупы (12,5 X 1,3). Затем были сделаны пластилиновые слепки с основных орнаментальных деталей, которые показали очень простые приемы работы веревочным и зубчатым штампами. На основе наблюдений и слепков было нетрудно воссоздать эти штампы и при их помощи воспроизвести аналогичные узоры на пластилине.

Наиболее простым штампом служил обрывок шнурка, толщиной в 3—4 мм, которым надавливали на наружную поверхность сосуда. Мы приводим изображение фрагмента сосуда с орнаментом из круглых ямок, выдавленных деревянной палочкой на венчике, а под ним горизонтальные оттиски двухпрядного шнурка в несколько рядов (рис. 52—1). Шнурок был свит из двух прядей растительного волокна движением пальцев слева направо. Скручен он сравнительно слабо, так как отпечатки витков не смыкались друг с другом (рис. 52—3).

Вторым типом шнурового штампа служил жгутик, сделанный из шнурка. Несколько плотнее скрученная прядь волокон была намотана на тот же шнурок, в результате чего получился жгутик с семью витками. Зажимая жгутик пальцами, гончар надавливал этим несложным штампом на сырую поверхность сосуда (рис. 52—8). Доказательством того, что шнурок не был намотан на палочку, а употреблялся в виде мягкого жгутика, может служить пластилиновый слепок с этого типа орнамента (рис. 52—6). По слепку можно видеть, во-первых, что крайние витки здесь плохо отпечатались, — а это может быть лишь в том случае, если ось штампа изогнута дугообразно; во-вторых, витки смялись и слегка разрознились от надавливания, чего не получилось бы, если бы шнурок был намотан на палочку.

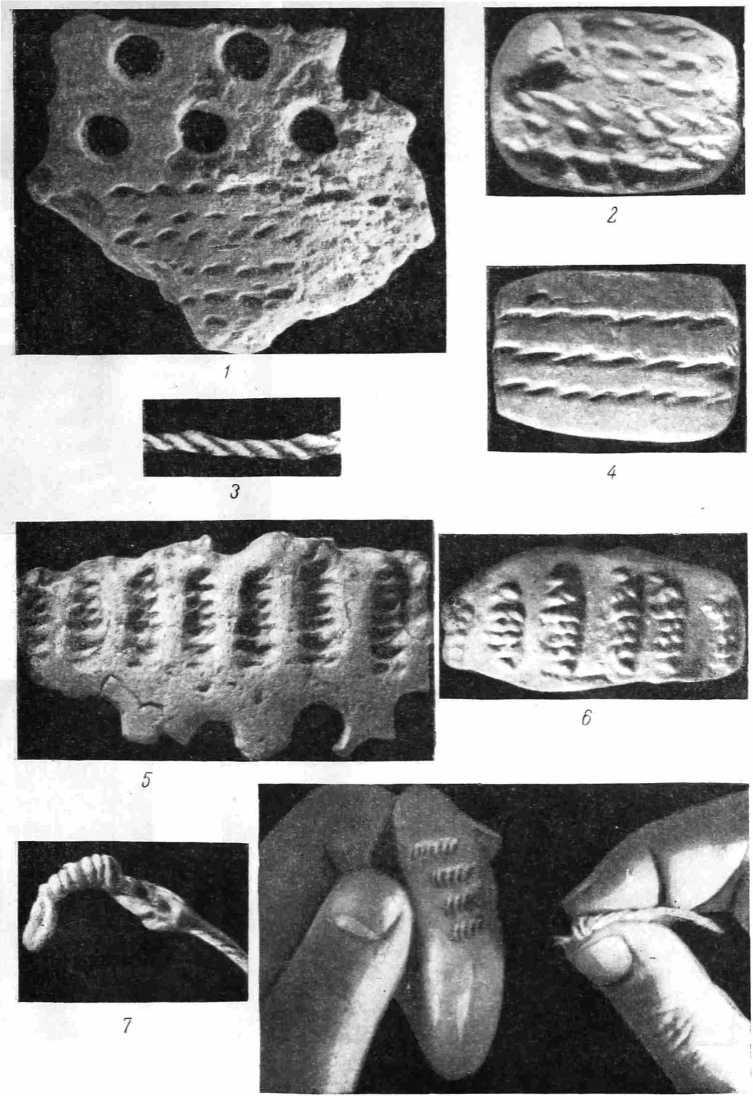

Рис. 52. Техника нанесения шнурового орнамента: 1 — фрагмент сосуда ямочно-шнуровой керамики (неолит Карелии); 2 — пластилиновый слепок со шнурового орнамента; 3 — шнурок из пеньки в две пряди; 4 — оттиск шнурка на пластилине; 5 — фрагмент «сосуда ямочно-шнуровой керамики; 6 — пластилиновый слепок с орнамента; 7 — штамп в форме жгутика, свитого из шнурка; 8 — способ нанесения орнамента жгутовым штампом.

Рис. 53. Техника нанесения орнамента: 1 — фрагмент сосуда с орнаментом, напоминающим плетенку; 2 — пластилиновый слепок с орнамента; 3 — штамп в виде палочки, обмотанной шнурком из хлопкового волокна; 4 — оттиск штампа на пластилине; 5 — фрагмент сосуда, украшенного орнаментом; 6 — пластилиновый слепок со шнурового орнамента; 7 — штамп из шнурка, намотанного на палочку; 8 — оттиск шнурового штампа на пластилине; 9 — имитация «текстнльного» орнамента на пластилине при помощи шнурового штампа.

Третьим типом веревочного штампа, имеющим ряд вариантов, является шнурок, намотанный на круглую в сечении палочку. Отпечатки витков, нанесенные таким штампом, располагаются в ряд в виде углублений, форма которых зависит от характера шнурка и способа намотки. В некоторых случаях на палочку наматывается слегка скрученная прядь волокон с малым или большим интервалом между витками. Если расстояния между витками значительны, то оттиски на сосуде иногда создают ложное впечатление следов от «корзинки» (рис. 53 — 2). Нередко оттиски этого типа сочетаются с рядами ямок. Штампы из туго скрученного в две пряди шнурка, с витками, тесно расположенными друг возле друга на палочке (рис. 53—3), дают оттиски более сложного рисунка, напоминающие орнамент, нанесенный «жгутиком», но более четкой и более правильной формы. Число витков, намотанных на палочку, бывает от 4 до 10. Этот тип штампа интересен тем, что при его помощи очень легко создать видимость оттиска грубой ткани путем равномерного надавливания штампом в ряд с таким расчетом, чтобы между каждым оттиском не оставалось интервала. Для сравнения приводим снимок «текстильной» фактуры от оттиска нашего веревочного штампа на пластилине (рис. 53 — 9). Весьма вероятно, что многие образцы неолитической керамики северо-востока Европы, на которых до сих пор археологи усматривали отпечатки тканей, носят на себе оттиски веревочного штампа, полученного указанным способом.

Таким образом, изучение веревочного орнамента на глиняных сосудах позволяет, помимо точного восстановления техники нанесения, дать некоторое освещение такому важному вопросу, как происхождение ткачества. Когда и как оно возникает на севере Европы? Ведь факт прядения ниток, витья шнуров и веревок, о котором мы с достоверностью говорим, еще не означает существования хотя бы даже зачатков ткацкого дела. Не следует ткачество смешивать с плетением, которое возникло очень рано, возможно еще в палеолите.

Простейшее веревочное производство вполне оправдывается на севере рыболовческим хозяйством, потребностью в сетях, в лесках для удочек и т. д. Но население этой области в эпоху неолита и даже позже продолжало в массе одеваться в звериные шкуры, в кожаные и плетеные изделия.

Заслуживает внимания и тот факт, что витье ниток, шнурков и веревок, если судить по оттискам исследованной керамики, производилось из волокна не животного, а, вероятнее, растительного происхождения. Отпечатки крупных волокон, прядей и витков показывают, что волокно не было упругим, витки легко сминались и сдвигались, принимали разрозненный вид. Такие признаки особенно характерны для растительных волокон, впитавших в себя влагу.

Нанесение на сосуды зубчатых орнаментов (ямочно-гребенчатого) было делом весьма элементарным, может быть более простым, чем украшение посуды при помощи шнурового штампа.

При беглом взгляде на ямочно-гребенчатую керамику кажется многое непонятным, так как инструменты (штампы) отражены здесь в негативной форме. Кроме того, некоторая симметрия расположения орнаментальных деталей на поверхности сосуда создает впечатление сложной работы. Но после того как с вдавленного орнамента были сняты пластилиновые слепки, очень четко выступила форма штампа, по крайней мере его рабочей части, которая для нас и имеет наибольшее значение. На некоторых примерах (рис. 54) можно видеть, что для получения зубчатых изображений не требуется даже костяного или каменного штампа, подобного тем, которые представлены в работе М. В. Воеводского. Кусочек дерева, щепка с легкими надпилами или надрезами по торцу (что может быть делом одной-двух минут) легко превращаются в штамп, дающий очень ясные и четкие оттиски на пластическом материале. Нет сомнения в том, что деревянные штампы применялись широко, но сохранились только каменные и костяные, по которым мы и составляем суждение о технике нанесения орнамента.

Рис. 54. Техника нанесения орнамента: 1 — фрагмент сосуда, украшенного гребенчатым орнаментом; 2 — пластилиновый оттиск с этого орнамента; 3 — оттиск штампа на пластилине; 4 — трезубчатый штамп из дерева.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗУБЧАТОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВЫГЛАЖИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И НАНЕСЕНИЯ ОРНАМЕНТА НА СОСУДАХ ИЗ ИЛУРАТА И ОЛЬВИИ

Очень часто при изготовлении простых сосудов охотники и рыболовы неолита и гончары относительно развитых обществ, далеко ушедших вперед от неолитической стадии, производили обработку поверхности сосудов и наносили орнамент лишь одним инструментом. Гладильник в их руках служил одновременно и штампом, что при обычном наблюдении ускользает от внимания археолога, который считает, что в данном случае могли быть применены два или даже несколько инструментов.

Рис. 55. Техника нанесения орнамента: 1— наружная поверхность сосуда из Ольвии, обработанная мелкозубчатым шпателем, служившим одновременно штампом; 2 — та же поверхность при увеличении; 3 — следы обработки на венчике сосуда с наружной стороны (вертикальные); 4 — то же с внутренней стороны (горизонтальные); 5 — оттиски по краю венчика торцовым и угловым давлением мелкозубчатого штампа; 6 — оттиск на тулове сосуда угловым давлением того же штампа; 7 — реконструкция формы шпателя по следам работы.

Такие примеры весьма многочисленны. Мы ограничимся рассмотрением сначала наиболее простого случая, пользуясь керамикой из неолитического поселения, открытого Н. Н. Гуриной возле г. Нарвы в 1951 г. Здесь обнаружены фрагменты сосудов, покрытых частыми мелкими ямками с наружной стороны и изборожденные столь же частыми канавками с внутренней. Вначале кажется, что наружная поверхность несет следы грубой ткани или плетения. Но при внимательном изучении можно убедиться, что она просто «натыкана» пучком коротких прутиков, при помощи которых производилось выглаживание внутренней поверхности сосуда. Ширина следов-борозд и диаметр ямок (оттиск прутиков в торце) вполне совпадают, как совпадают и очертания всего пучка, форма которого здесь изображена под разными углами зрения. Пучок тонких прутиков был вполне годен в качестве гладилки или шпателя, п