Основные сосуды тела животного

ОСНОВНЫЕ СОСУДЫ Артерии туловища. Аорта. Грудная аорта. Формирует плече-головной ствол, пищеводнобронхиальную артерию и 13 пар межреберных артерий. От плече-головного ствола отходит левая подключичная артерия, которая после отдачи ряда сосудов называется плече-головной артерией. Левая подключичная артерия отдает следующие сосуды: 1) реберно-шейную артерию, 2) глубокую шейную артерию, 3) позвоночную артерию для питания холки и шеи, 4) внутреннюю грудную артерию, 5)лопаточно-шейную артерию и 6) наружную грудную артерию для питания грудной клетки и шеи. После этого продолжение левой подключичной артерии называется уже левой подмышечной артерией, она питает всю грудную конечность. От плече-головной артерии отделяются: 1) правая реберно -шейная артерия, 2) правая глубокая шейная артерия, 3) правая позвоночная артерия и 4) общий ствол сонных артерий для питания шеи и головы. После этого продолжение ее называется правой подключичной артерией. От правой подключичной артерии в свою очередь отходят: 1) правая внутренняя грудная артерия, 2) правая лопаточно-шейная артерия и 3) правая наружная грудная артерия. Продолжение ее носит название правой подмышечной артерии. Брюшная аорта. Отдает на своем пути, от диафрагмы до конца поясницы, три непарные артерии: 1) чревную для питания селезенки, желудка и печени, 2) переднюю и 3) заднюю брыжеечные артерии, питающие весь кишечник, и семь парных артерий – почечные для питания почек, внутренние яичниковые (у самок), внутренние семенные (у самцов) и поясничные (пять пар) для питания мускулатуры живота. Против 5-6-го поясничных позвонков брюшная аорта дает две тазовые и две наружные подвздошные артерии, а сама переходит в среднюю крестцовую артерию. Тазовая артерия питает половые органы, поясничную мускулатуру, а также мускулатуру ягодицы и хвоста.

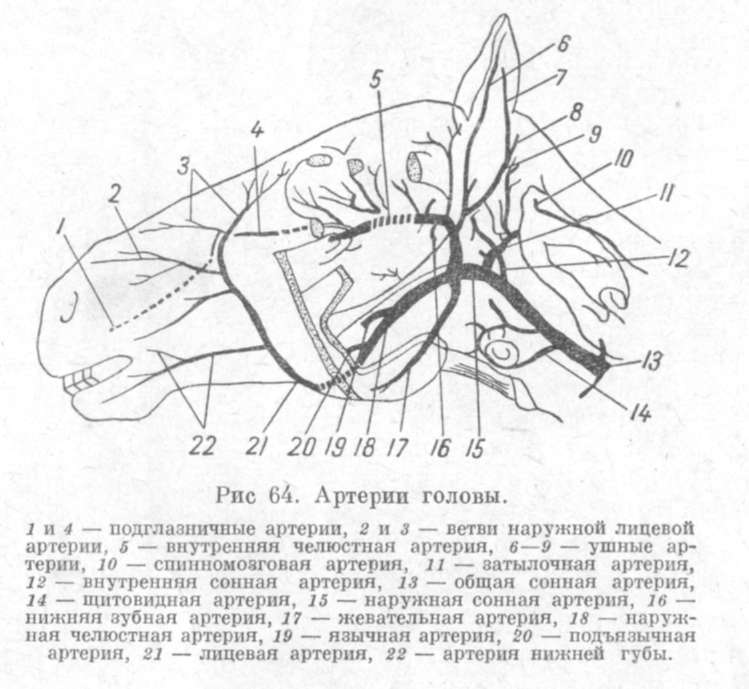

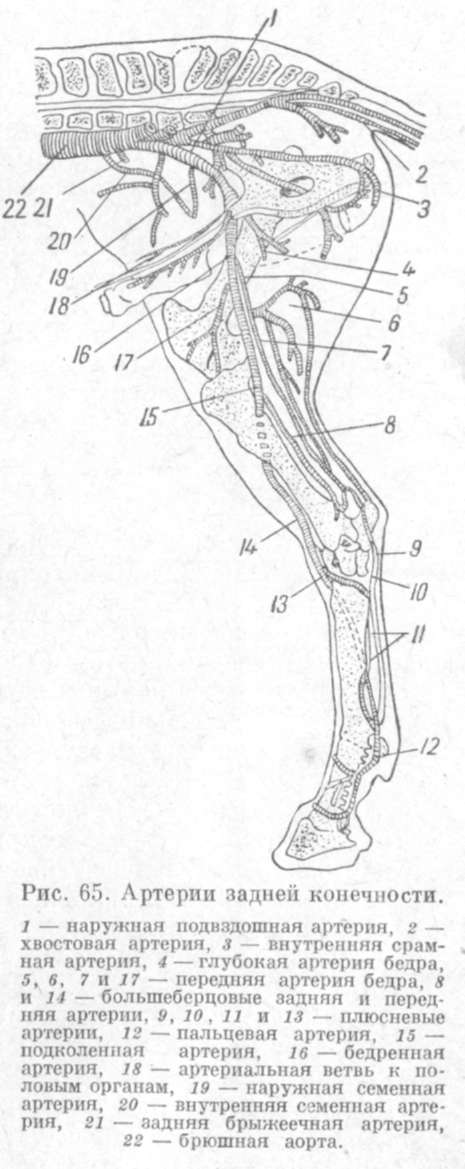

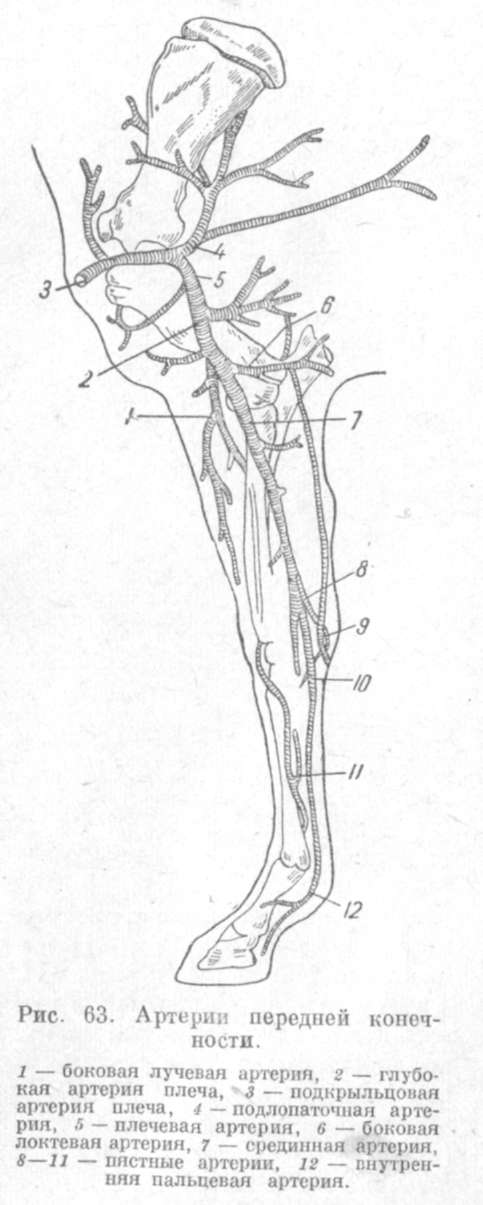

Артерии передней конечности. Подмышечная артерия располагается на внутренней поверхности плечевого сустава и разделяется на подлопаточную и плечевую артерии (рис. 63). Подлопаточная артерия питает мышцы плечевого сустава. Плечевая артерия питает своими ветвями мускулатуру плеча и предплечья, а сама переходит в срединную артерию, которая ниже запястья дает три пястные артерии, а они переходят в пальцевые артерии. Артерии головы. Общая сонная артерия (рис. 64) у атланта дает: 1) затылочную артерию для питания области затылка, 2) внутреннюю сонную артерию для питания головного мозга. Сама она получает название наружной сонной артерии. От наружной сонной артерии отходят два крупных сосуда: 1) наружная челюстная артерия и 2) внутренняя челюстная артерия. Наружная челюстная артерия дает ветви для языка и переходит по сосудистой вырезке в лицевую артерию для питания щек, губ и носа. Внутренняя челюстная артерия дает много ветвей, снабжающих кровью жевательную мускулатуру, ухо, зубы верхней и нижней челюстей, глаза и слезные железы, а также дает ветви к ротовой и носовой полостям. Артерии задней конечности. Наружная подвздошная артерия (рис. 65) дает наружную семенную и глубокую бедренную артерии, а сама становится бедренной артерией. От бедренной артерии отделяются ветви для питания мышц бедра и колена, а сама она переходит в подколенную артерию. От подколенной артерии отходят передняя и задняя большеберцовые артерии, питающие мышцы голени. Ниже скакательного сустава они дают пять плюсневых артерий, которые около путового сустава все соединяются в общую пальцевую артерию. Вены большого круга кровообращения. Вены лежат рядом с артериями и носят те же названия, что и артерии. Однако есть и такие вены, которые не имеют одноименных артерий, например передняя полая вена, задняя полая вена, яремная и воротная вены. Передняя полая вена формируется от соединения яремных вен и подмышечных вен в области первого грудного позвонка. По ней кровь от головы, шеи, грудной клетки и передних конечностей собирается в правое предсердие. Задняя полая вена формируется около 5-го поясничного позвонка из тазовых и подвздошных вен, которые собирают кровь из таза и тазовых конечностей. Задняя полая вена тянется вперед, проходит через диафрагму и впадает в правое предсердие. На своем пути она собирает кровь от органов брюшной полости. Яремная вена образуется около угла нижней челюсти от слияния наружной и внутренней челюстных вен, которые собирают кровь от головы. Яремная вена тянется в яремном желобе вдоль шеи до 7-го шейного позвонка. Здесь правая и левая яремные вены соединяются в общий ствол, который и переходит в переднюю полую вену. Воротная вена формируется из всех вен желудка и кишечника. Она вступает в печень и там разветвляется до капилляров. Венозная кровь, влившаяся в воротную вену с внутренностей, проходит через печень, где нейтрализуются всосавшиеся в кишечнике вредные вещества, и собирается в печеночные вены, которые и впадают в заднюю полую вену. Похожий материал по теме:

|

Источник

Кровеносная система у животных появилась не сразу.

Это был многовековой исторический процесс развития и совершенствования строения тканей и органов.

В процессе зародышевого развития всех животных кровеносная система происходит из среднего зародышевого листка- мезодермы.

У губок, кишечнополостных и плоских червей перемещение питательных веществ и кислорода по организму осуществляется путем диффузного тока тканевой жидкости.

В процессе исторического развития животных появляются специальные пути, по которым идет циркуляция жидкости, – сосуды.

Дальнейшая эволюция кровеносной системы связана с развитием в стенках сосудов мышечной ткани: они начинают сокращаться.

Позже жидкость, заполняющая сосуды, превращается в особую ткань- кровь, в которой образуются различные кровяные клетки.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Закрыть

А знаете ли вы, почему кровь красного цвета?

Красной ее делает атом железа в составе белка эритроцитов- гемоглобина.

Но многие животные имеют зеленую, голубую и даже фиолетовую кровь!

Например, у некоторых моллюсков атомов железа в белке крови гемэритрине в 5 раз больше, чем у человека.

Поэтому кровь при насыщении кислородом приобретает фиолетовый цвет.

А кольчатые черви, пиявки и морские беспозвоночные имеют в крови белок хлорокруорин, который придает крови зеленый цвет.

Конечно, красная кровь встречается среди членистоногих и моллюсков, но истинными носителями красной крови стали лишь позвоночные животные.

Кровеносная система бывает замкнутая и незамкнутая.

В замкнутой кровеносной системе кровь циркулирует только по сосудам, не проникая в полости тела.

Если сосуды открываются в полость тела или в специальные пространства (синусы и лакуны), то такую кровеносную систему считают незамкнутой.

Впервые замкнутая кровеносная система появилась у кольчатых червей.

У кольчатых червей имеется 2 сосуда: спинной и брюшной, которые связаны между собой кольцевыми сосудами, идущими вокруг пищевода.

Движение крови происходит по кругу: на спинной стороне кровь направляется к головному концу, на брюшной – назад, благодаря сокращению главных сосудов.

У членистоногих незамкнутая кровеносная система.

На спинной стороне членистоногих имеется крупный пульсирующий сосуд, разделенный на отдельные камеры, так называемые сердца, между ними имеются клапаны.

При последовательном сокращении сердец кровь поступает в сосуды, а затем изливается в щелевидные пространства между органами.

Отдав питательные вещества, кровь медленно стекает в околосердечную сумку, а потом через парные отверстия обратно в сердца.

Моллюски также имеют незамкнутую кровеносную систему. Их сердце состоит из нескольких предсердий и одного достаточно развитого желудочка. В предсердие впадают вены, а от желудочка отходят артерии.

У меня есть дополнительная информация к этой части урока!

Закрыть

Самые высокоразвитые моллюски- головоногие (осьминоги, кальмары, каракатицы) имеют местами замкнутую кровеносную систему.

А кровь у них отличается голубым цветом!

Это происходит за счет наличия в крови атома меди.

Поэтому белок, переносящий кровь, называется гемоцианин.

Также гемоцианин был обнаружен у паукообразных и ракообразных

Все хордовые имеют замкнутую кровеносную систему, но отличаются особенностями строения.

В частности у ланцетника, низшего хордового животного, нет сердца.

Роль сердца выполняет брюшная аорта, от которой отходят 100-150 пар жаберных артерий, несущих венозную кровь.

Проходя через жабры, кровь в артериях успевает окислиться. Через выносящие парные жаберные артерии артериальная кровь поступает в спинную аорту, затем в непарную спинную аорту, а после по сосудам ко всем частям тела.

У круглоротых (миноги, миксины) и рыб появляется двухкамерное сердце, которое имеет одно предсердие и один желудочек.

В сердце течет только венозная кровь.

Рыбы имеют один круг кровообращения, в котором не происходит смешения артериальной и венозной крови.

От сердца венозная кровь идет к жабрам, где насыщается кислородом и становится артериальной.

От жабр кровь разносится по всему телу.

В органах и мышцах кровь отдает кислород тканям и превращается в венозную, насыщенную углекислым газом, и вновь течет к сердцу.

Появлению второго круга кровообращения способствовал выход животных на сушу, где они начали использовать орган дыхания- легкие.

Сердце начинает перекачивать не только венозную, но и артериальную кровь.

Поэтому дальнейшая эволюция кровеносной системы происходит по пути разделения на два круга кровообращения и сердце разделяется перегородкой на отдельные камеры.

У взрослых земноводных сердце трехкамерное, которое не обеспечивает полного разделения двух кругов кровообращения.

Происходит смешение артериальной и венозной крови, за счет чего к органам течет смешанная кровь, насыщенная кислородом и углекислым газом.

Однако в мозг земноводных поступает чистая артериальная кровь.

А у головастиков строение кровеносной системы аналогично рыбам.

У рептилий желудочек уже разделен неполной перегородкой, и смешение артериальной и венозной крови наблюдается в меньшей степени, чем у земноводных.

У крокодила сердце имеет полную перегородку в желудочке и четыре камеры.

У птиц и млекопитающих сердце полностью разделено на четыре камеры: два предсердия и два желудочка.

Два круга кровообращения, артериальная и венозная кровь не смешиваются.

У всех эмбрионов позвоночных животных впереди от сердца закладывается непарная брюшная аорта, от которой отходят жаберные дуги артерий.

Они гомологичны артериальным дугам в кровеносной системе ланцетника.

Но у них число артериальных дуг небольшое и равняется числу висцеральных дуг.

У рыб их шесть.

Первые две пары дуг у всех позвоночных атрофируются.

Оставшиеся четыре дуги у рыб разделяются на приносящие к жабрам и выносящие из жабер жаберные артерии.

Третья артериальная дуга у всех позвоночных, начиная с хвостатых амфибий, превращается в сонные артерии и несет кровь к голове.

Четвертая артериальная дуга достигает значительного развития. Из нее у всех позвоночных животных, начиная с хвостатых амфибий, образуются дуги аорты.

У амфибий и рептилий парные, у птиц правая дуга (левая атрофируется), а у млекопитающих левая дуга аорты (правая атрофируется).

Пятая пара артериальных дуг у всех позвоночных, за исключением хвостатых амфибий, атрофируется.

Шестая пара артериальных дуг теряет связь со спинной аортой, из нее образуются легочные артерии.

Сосуд, связывающий во время зародышевого развития легочную артерию со спинной аортой, называется боталловым протоком.

Во взрослом состоянии он сохраняется лишь у хвостатых амфибий и некоторых рептилий. В результате нарушения нормального развития сосудов этот проток может сохранятся у других позвоночных, в том числе и у человека. В этом случае говорят о врожденном пороке сердца, для исправления которого необходимо оперативное вмешательство.

Источник

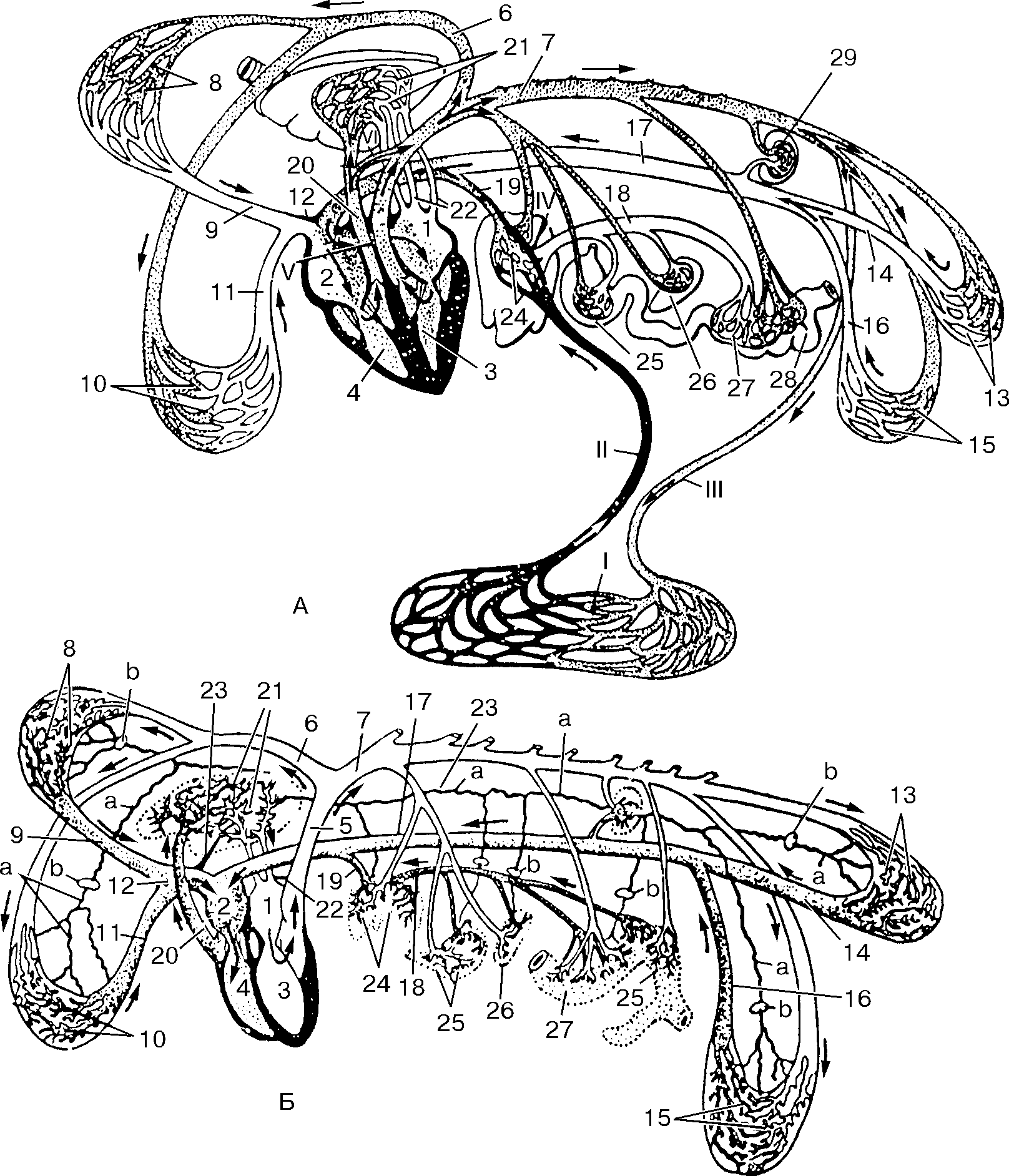

у взрослого животного, имеющего четырехкамерное сердце, принято различать три круга кровообращения – большой, малый и сердечный (рис. 85 Б).

Большой, или системный,кругкровообращенияберет начало от левого желудочка, от ко- торого артериальная кровь при его сокращении поступает в аорту, а затем во все ее разветвле- ния вплоть до капилляров. артериальные сосуды большого круга кровообращения доставляют кровь ко всем органам тела животного.

Капиллярные сосуды, объединяясь, образуют венулы, дающие начало венозным сосудам. Вся венозная кровь по краниальной и каудальной полым венам поступает в правое предсердие. таким образом, большой, или системный, круг кровообращения начинается от левого желу- дочка, а заканчивается в правом предсердии, откуда поступает в правый желудочек.

Малый, или легочный,кругкровообращенияначинается от правого желудочка, из которого венозная кровь по легочному стволу и легочным артериям направляется в кровеносные сосуды легких. В легких легочные артерии (правая и левая) разветвляются до капиллярных сосудов, которые, окружая легочные альвеолы, обеспечивают освобождение крови от углекислого газа и насыщение ее кислородом. артериальная кровь по легочным венам возвращается в левое предсердие. таким образом, малый круг кровообращения берет начало от правого желудочка, а заканчивается в левом предсердии, откуда затем поступает в левый желудочек.

Сердечный круг кровообращения. Сердце, выполняющее большую физическую работу, нуждается в особом режиме питания и поэтому имеет собственный круг кровообращения. Этот круг берет свое начало непосредственно от луковицы аорты двумя венечными артериями, по которым кровь достигает всех слоев и участков сердца. Венозная кровь от сердца по большой и малым сердечным венам возвращается в правое предсердие и частично даже непосредственно в полость правого желудочка.

Сердце располагается в грудной полости на уровне центра тяжести тела в средостении между правым и левым легкими и впереди от диафрагмы. Его основание находится на уров- не середины 1-го ребра, а верхушка – в области 5 – 6(7)-го межреберья близ грудной кости (рис. 86). Передний контур сердца проходит в плоскости 3-го ребра, а задний – в плоскости 6-го ребра; от медианной плоскости сердце смещено на 3/5 влево. Масса сердца по отноше- нию к массе тела имеет значительные колебания, что зависит от вида животного, его возрас- та, пола, породы и упитанности. так, у лошади она составляет 0,6 – 1,4%, крупных жвачных – 0,38 – 0,59%, мелких жвачных – 0,55 – 0,65%, свиньи – 0,21 – 0,39%, собаки – 0,64 – 0,78 (до

1,4%), кошки – 0,51 – 0,55%, кролика – 0,28%.

На сердце различают основание (basiscordis), направленное дорсокраниально, верхушку (apexcordis), обращенную каудовентрально, две поверхности – ушковую и предсердную (facies auricularis et atrmalis) и два края – правый и левый желудочковые (margo ventricularis dexteret sinister). Продольными межпредсердной и межжелудочковой перегородками (septum interatriale et interventriculare) сердце делится на правую и левую половины, каждая из которых поперечной (предсердно-желудочковой) перегородкой (septumatrioventriculare) подразделяется на пред- сердие (atriumcordis) и желудочек (ventriculuscordis), сообщающихся между собой обширными предсердно-желудочковыми отверстиями (ostiumatrioventricularedextrumetsinistrum).

С наружной поверхности сердца хорошо заметны венечная борозда (sulcus coronarius), про- ходящая по границе между предсердиями и желудочками, и две продольных борозды, проходя- щих между желудочками, из которых с правой стороны сердца называется подсинусной (sulcus interventricularissubsinuosus), а с левой – околоконусной (sulcusinterventricularisparaconalis).

Рисунок 85 – Схема кровообращения у плода (а) и взрослого животного (Б):

1 – левое и 2 – правое предсердия; 3 – левый и 4 – правый желудочки сердца; 5 – дуга аорты; 6 – плечего ловной ствол; 7 – аорта; 8 – капилляры сосудов шеи и головы; 9 – яремная вена; 10 – капилляры сосудов грудной конечности; 11 – подмышечная вена; 12 – краниальная полая вена; 13 – капилляры органов таза; 14 – внутренняя подвздошная вена; 15 – капилляры тазовой конечности; 16 – наружная подвздошная вена; 17 – каудальная полая вена; 18 – воротная вена печени; 19 – печеночная вена; 20 – легочный ствол; 21 – капилляры сосудов легких; 22 – легочные вены; 23 – грудной лимфатический проток: а – лимфатические сосуды; b – лимфоузлы: 24-29 – капилляры сосудов органов: 24 – печени; 25 – желудка; 26 – селезенки; 27 – тонкой кишки; 28 – толстой кишки; 29 – почек. I – капилляры сосудов плаценты плода; II – пупочная вена; III – пупочная артерия; IV – венозный проток печени; V – овальное отверстие межпредсердной перегородки; VI – артериальный проток между легочным стволом и дугой аорты

Обе продольных борозды, не достигая верхушки сердца, сходятся на его краниальной поверх- ности, образуя четко выраженную вырезку (incisuraapiciscordis).

В бороздах сердца проходят кровеносные сосуды, обеспечивающие васкуляризацию его стенок. Верхушка сердца принадлежит левому желудочку.

Источник