От чего возникает ишемия сосудов

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – органическое и функциональное поражение миокарда, вызванное недостатком или прекращением кровоснабжения сердечной мышца (ишемией). ИБС может проявляться острыми (инфаркт миокарда, остановка сердца) и хроническими (стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность) состояниями. Клинические признаки ИБС определяются конкретной формой заболевания. ИБС является самой распространенной в мире причиной внезапной смерти, в том числе лиц трудоспособного возраста.

Общие сведения

Ишемическая болезнь сердца является серьезнейшей проблемой современной кардиологии и медицины в целом. В России ежегодно фиксируется около 700 тыс. смертей, вызванных различными формами ИБС, в мире смертность от ИБС составляет около 70%. Ишемическая болезнь сердца в большей степени поражает мужчин активного возраста (от 55 до 64 лет), приводя к инвалидности или внезапной смерти. В группу ИБС входят остро развивающиеся и хронически протекающие состояния ишемии миокарда, сопровождающиеся последующими его изменениями: дистрофией, некрозом, склерозом. Эти состояния рассматриваются, в том числе, и в качестве самостоятельных нозологических единиц.

Ишемическая болезнь сердца

Причины

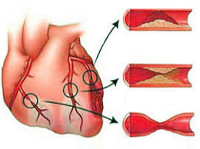

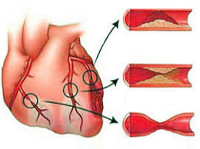

Подавляющее большинство (97-98%) клинических случаев ИБС обусловлено атеросклерозом коронарных артерий различной степени выраженности: от незначительного сужения просвета атеросклеротической бляшкой до полной сосудистой окклюзии. При 75%-ном коронаростенозе клетки сердечной мышцы реагируют на недостаток кислорода, и у пациентов развивается стенокардия напряжения.

Другими причинами, вызывающими ИБС, служат тромбоэмболия или спазм венечных артерий, развивающиеся обычно на фоне уже имеющегося атеросклеротического поражения. Кардиоспазм усугубляет обструкцию коронарных сосудов и вызывает проявления ишемической болезни сердца.

К факторам, способствующим возникновению ИБС, относятся:

- гиперлипедемия

Способствует развитию атеросклероза и увеличивает риск ишемической болезни сердца в 2-5 раз. Наиболее опасными в плане риска ИБС являются гиперлипидемии типов IIа, IIб, III, IV, а также уменьшение содержания альфа-липопротеинов.

- артериальная гипертония

Артериальная гипертония увеличивает вероятность развития ИБС в 2-6 раз. У пациентов с систолическим АД = 180 мм рт. ст. и выше ишемическая болезнь сердца встречается до 8 раз чаще, чем у гипотоников и людей с нормальным уровнем артериального давления.

- курение

По различным данным, курение сигарет увеличивает заболеваемость ИБС в 1,5-6 раз. Летальность от ишемической болезни сердца среди мужчин 35-64 лет, выкуривающих 20-30 сигарет ежедневно, в 2 раза выше, чем среди некурящих той же возрастной категории.

- гиподинамия и ожирение

Физически малоактивные люди рискуют заболеть ИБС в 3 раза больше, чем лица, ведущие активный образ жизни. При сочетании гиподинамии с избыточной массой тела этот риск возрастает в разы.

- нарушение толерантности к углеводам

При сахарном диабете, в т. ч. латентном, риск заболеваемости ишемической болезнью сердца увеличивается в 2-4 раза.

К факторам, создающим угрозу развития ИБС следует также отнести отягощенную наследственность, мужской пол и пожилой возраст пациентов. При сочетании нескольких предрасполагающих факторов, степень риска в развитии ишемической болезни сердца существенно возрастает.

Причины и скорость развития ишемии, ее длительность и выраженность, исходное состояние сердечно-сосудистой системы индивидуума определяют возникновение той или иной формы ишемической болезни сердца.

Патогенез

В основе развития ИБС лежит дисбаланс между потребностью сердечной мышцы в кровоснабжении и фактическим коронарным кровотоком. Этот дисбаланс может развиваться в связи с резко возросшей потребностью миокарда в кровоснабжении, но недостаточном его осуществлении, либо при обычной потребности, но резком снижении коронарного кровообращения. Дефицит кровоснабжения миокарда особенно выражен в случаях, когда коронарный кровоток снижен, а потребность сердечной мышцы в притоке крови резко возрастает. Недостаточное кровоснабжение тканей сердца, их кислородное голодание проявляется различными формами ишемической болезни сердца.

Классификация

В качестве рабочей классификации, по рекомендации ВОЗ (1979 г.) и ВКНЦ АМН СССР (1984 г.), кардиологами-клиницистами используется следующая систематизация форм ИБС:

1. Внезапная коронарная смерть (или первичная остановка сердца) – внезапно развившееся, непредвиденное состояние, в основе которого предположительно лежит электрическая нестабильность миокарда. Под внезапной коронарной смертью понимается мгновенная или наступившая не позднее 6 часов после сердечного приступа смерть в присутствии свидетелей. Выделяют внезапную коронарную смерть с успешной реанимацией и с летальным исходом.

2. Стенокардия:

- стенокардия напряжения (нагрузки):

- стабильная (с определением функционального класса I, II, III или IV);

- нестабильная: впервые возникшая, прогрессирующая, ранняя послеоперационная или постинфарктная стенокардия;

- спонтанная стенокардия (син. особая, вариантная, вазоспастическая, стенокардия Принцметала)

3. Безболевая форма ишемии миокарда.

4. Инфаркт миокарда:

- крупноочаговый (трансмуральный, Q-инфаркт);

- мелкоочаговый (не Q-инфаркт);

5. Постинфарктный кардиосклероз.

6. Нарушения сердечной проводимости и ритма (форма).

7. Сердечная недостаточность (форма и стадии).

В кардиологии существует понятие «острого коронарного синдрома», объединяющего различные формы ишемической болезни сердца: нестабильную стенокардию, инфаркт миокарда (с Q-зубцом и без Q-зубца). Иногда в эту же группу включают и внезапную коронарную смерть, вызванную ИБС.

Симптомы ИБС

Клинические проявления ИБС определяются конкретной формой заболевания (смотри инфаркт миокарда, стенокардия). В целом ишемическая болезнь сердца имеет волнообразное течение: периоды стабильно нормального самочувствия чередуются с эпизодами обострения ишемии. Около 1/3 пациентов, особенно с безболевой ишемией миокарда, совсем не ощущают наличия ИБС. Прогрессирование ишемической болезни сердца может развиваться медленно, десятилетиями; при этом могут изменяться формы заболевания, а стало быть, и симптомы.

К общим проявлениям ИБС относятся загрудинные боли, связанные с физическими нагрузками или стрессами, боли в спине, руке, нижней челюсти; одышка, усиленное сердцебиение или ощущение перебоев; слабость, тошнота, головокружение, помутнение сознания и обмороки, чрезмерная потливость. Нередко ИБС выявляется уже на стадии развития хронической сердечной недостаточности при появлении отеков на нижних конечностях, выраженной одышке, заставляющей пациента принимать вынужденное сидячее положение.

Перечисленные симптомы ишемической болезни сердца обычно не встречаются одновременно, при определенной форме заболевания наблюдается преобладание тех или иных проявлений ишемии.

Предвестниками первичной остановки сердца при ишемической болезни сердца могут служить приступообразно возникающие ощущения дискомфорта за грудиной, страх смерти, психоэмоциональная лабильность. При внезапной коронарной смерти пациент теряет сознание, происходит остановка дыхания, отсутствует пульс на магистральных артериях (бедренных, сонных), не прослушиваются тоны сердца, расширяются зрачки, кожные покровы становятся бледно-сероватого оттенка. Случаи первичной остановки сердца составляют до 60% летальных исходов ИБС, преимущественно на догоспитальном этапе.

Осложнения

Гемодинамические нарушения в сердечной мышце и ее ишемические повреждения вызывают многочисленные морфо-функциональные изменения, определяющие формы и прогноз ИБС. Результатом ишемии миокарда являются следующие механизмы декомпенсации:

- недостаточность энергетического метаболизма клеток миокарда – кардиомиоцитов;

- «оглушенный» и «спящий» (или гибернирующий) миокард – формы нарушения сократимости левого желудочка у пациентов с ИБС, имеющие преходящий характер;

- развитие диффузного атеросклеротического и очагового постинфарктного кардиосклероза – уменьшение количества функционирующих кардиомиоцитов и развитие на их месте соединительной ткани;

- нарушение систолической и диастолической функций миокарда;

- расстройство функций возбудимости, проводимости, автоматизма и сократимости миокарда.

Перечисленные морфо-функциональные изменения миокарда при ИБС приводят к развитию стойкого снижения коронарного кровообращения, т. е. сердечной недостаточности.

Диагностика

Диагностику ИБС осуществляют кардиологи в условиях кардиологического стационара или диспансера с использованием специфических инструментальных методик. При опросе пациента выясняются жалобы и наличие характерных для ишемической болезни сердца симптомов. При осмотре определяются наличие отеков, цианоза кожных покровов, шумов в сердце, нарушений ритма.

Лабораторно-диагностические анализы предполагают исследование специфических ферментов, повышающихся при нестабильной стенокардии и инфаркте (креатинфосфокиназы (в течение первых 4—8 часов), тропонина-I (на 7—10 сутки), тропонина-Т (на 10—14 сутки), аминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, миоглобина (в первые сутки)). Эти внутриклеточные белковые ферменты при разрушении кардиомиоцитов высвобождаются в кровь (резорбционно-некротический синдром). Также проводится исследование уровня общего холестерина, липопротеидов низкой (атерогенных) и высокой (антиатерогенных) плотности, триглицеридов, сахара крови, АЛТ и АСТ (неспецифических маркеров цитолиза).

Важнейшим методом диагностики кардиологических заболеваний, в т. ч. ишемической болезни сердца, является ЭКГ – регистрация электрической активности сердца, позволяющая обнаружить нарушения нормального режима работы миокарда. ЭхоКГ – метод УЗИ сердца позволяет визуализировать размеры сердца, состояние полостей и клапанов, оценить сократимость миокарда, акустические шумы. В некоторых случаях при ИБС проводят стресс эхокардиографию – ультразвуковую диагностику с применением дозированной физической нагрузки, регистрирующую ишемию миокарда.

В диагностике ишемической болезни сердца широко используются функциональные пробы с нагрузкой. Они применяются для выявления ранних стадий ИБС, когда нарушения еще невозможно определить в состоянии покоя. В качестве нагрузочных тестов используются ходьба, подъем по лестнице, нагрузки на тренажерах (велотренажере, беговой дорожке), сопровождающиеся ЭКГ-фиксацией показателей работы сердца. Ограниченность применения функциональных проб в ряде случаев вызвана невозможностью выполнения пациентами требуемого объема нагрузки.

Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ предполагает регистрацию ЭКГ, выполняемую в течение суток и выявляющую периодически возникающие нарушения в работе сердца. Для исследования используется портативный аппарат (холтеровский монитор), фиксируемый на плече или поясе пациента и снимающий показания, а также дневник самонаблюдения, в котором пациент отмечает по часам свои действия и происходящие изменения в самочувствии. Полученные в ходе мониторирования данные обрабатываются на компьютере. ЭКГ-мониторирование позволяет не только выявить проявления ишемической болезни сердца, но также причины и условия их возникновения, что особенно важно в диагностике стенокардии.

Чрезпищеводная электрокардиография (ЧПЭКГ) позволяет детально оценить электрическую возбудимость и проводимость миокарда. Суть метода состоит во введении датчика в пищевод и регистрации показателей работы сердца, минуя помехи, создаваемые кожными покровами, подкожно-жировой клетчаткой, грудной клеткой.

Проведение коронарографии в диагностике ишемической болезни сердца позволяет контрастировать сосуды миокарда и определять нарушения их проходимости, степень стеноза или окклюзии. Коронарография используется для решения вопроса об операции на сосудах сердца. При введении контрастного вещества возможны аллергические явления, в т. ч. анафилаксия.

Лечение ИБС

Тактика лечения различных клинических форм ишемической болезни сердца имеет свои особенности. Тем не менее, можно обозначить основные направления, применяемые для лечения ИБС:

- немедикаментозная терапия;

- лекарственная терапия;

- проведение хирургической реваскуляризации миокарда (аорто-коронарного шунтирования);

- применение эндоваскулярных методик (коронарной ангиопластики).

К немедикаментозной терапии относятся мероприятия по коррекции образа жизни и питания. При различных проявлениях ИБС показано ограничение режима активности, т. к. при физической нагрузке происходит увеличение потребности миокарда в кровоснабжении и кислороде. Неудовлетворенность этой потребности сердечной мышцы фактически и вызывает проявления ИБС. Поэтому при любых формах ишемической болезни сердца ограничивается режим активности пациента с последующим постепенным расширением его во время реабилитации.

Диета при ИБС предусматривает ограничение приема воды и соли с пищей для снижения нагрузки на сердечную мышцу. С целью замедления прогрессирования атеросклероза и борьбы с ожирением также назначается низкожировая диета. Ограничиваются, а по возможности, исключаются следующие группы продуктов: жиры животного происхождения (сливочное масло, сало, жирное мясо), копченая и жареная пища, быстро всасывающиеся углеводы (сдобная выпечка, шоколад, торты, конфеты). Для поддержания нормального веса необходимо соблюдать баланс между потребляемой и расходуемой энергией. При необходимости снижения веса дефицит между потребляемыми и расходуемыми энергозапасами должен составлять минимум 300 кКл ежедневно, с учетом, что за сутки при обычной физической активности человек тратит около 2000—2500 кКл.

Лекарственная терапия при ИБС назначается по формуле «A-B-C»: антиагреганты, β-адреноблокаторы и гипохолестеринемические препараты. При отсутствии противопоказаний возможно назначение нитратов, диуретиков, антиаритмических препаратов и др. Отсутствие эффекта от проводимой лекарственной терапии ишемической болезни сердца и угроза развития инфаркта миокарда являются показанием к консультации кардиохирурга для решения вопроса об оперативном лечении.

К хирургической реваскуляризации миокарда (аортокоронарное шунтирование – АКШ) прибегают с целью восстановления кровоснабжения участка ишемии (реваскуляризации) при резистентности к проводимой фармакологической терапии (например, при стабильной стенокардии напряжения III и IV ФК). Суть метода АКШ заключается в наложении аутовенозного анастомоза между аортой и пораженной артерией сердца ниже участка ее сужения или окклюзии. Тем самым создается обходное сосудистое русло, доставляющее кровь к участку ишемии миокарда. Операции АКШ могут проводиться с использованием искусственного кровообращения или на работающем сердце. К малоинвазивным хирургическим методикам при ИБС относится чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика (ЧТКА) – баллонное «расширение» стенозированного сосуда с последующей имплантацией каркас-стента, удерживающего достаточный для кровотока просвет сосуда.

Прогноз и профилактика

Определение прогноза при ИБС зависит от взаимосвязи различных факторов. Так неблагоприятно сказывается на прогнозе сочетание ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии, тяжелых расстройств липидного обмена и сахарного диабета. Лечение может лишь замедлить неуклонное прогрессирование ИБС, но не остановить ее развитие.

Самой эффективной профилактикой ИБС является снижение неблагоприятного воздействия факторов угрозы: исключение алкоголя и табакокурения, психоэмоциональных перегрузок, поддержание оптимальной массы тела, занятия физкультурой, контроль АД, здоровое питание.

Источник

Головной мозг – один из самых активных потребителей крови в организме человека. Если нервные клетки перестают получать кровь, богатую кислородом и питательными веществами, они могут погибнуть в течение 5-7 минут. Острое нарушение мозгового кровотока при инсульте – серьезное состояние, которое угрожает жизни человека, может сделать из него инвалида.

Наш эксперт в этой сфере:

Заведующий стационаром, врач-терапевт

Позвонить врачу

Но недостаточный приток крови к мозгу может носить и хронический характер. Такое состояние называется хронической ишемией головного мозга, еще его называют хронической цереброваскулярной недостаточностью, дисциркуляторной энцефалопатией.

- Чаще всего заболевание встречается после 40-50-ти лет.

- В настоящее время его распространенность растет, так как население развитых стран стареет, растет распространенность основных причин дисциркуляторной энцефалопатии – артериальной гипертензии, атеросклероза.

- Поначалу заболевание приводит к относительно легким симптомам, но со временем нарушает работоспособность, превращает человека в инвалида, приводит к инсультам.

- Чаще всего страдает сонная артерия, которая кровоснабжает большую часть головного мозга.

Чтобы снизить риск серьезных последствий, лечение ишемии нужно начинать как можно раньше. При первых симптомах – головные боли, шаткая походка, утомляемость, снижение памяти, ухудшение сна – нужно сразу посетить врача. Запишитесь на прием к неврологу в медицинском центре «Медицина 24/7».

Лечение ишемии сосудов головного мозга

Основное лечение ишемии головного мозга направлено на борьбу с её причинами – атеросклерозом и повышенным артериальным давлением. Врач-невролог может назначить следующие препараты:

- Препараты, снижающие уровень артериального давления. Существуют разные их группы, они действуют по-разному. Правильное лечение – такое, которое помогает стабильно удерживать артериальное давление на оптимальных цифрах. Подбирать комбинацию препаратов должен врач, индивидуально для каждого пациента.

- Антилипидемические средства. Помогают снизить концентрацию «плохих» жиров в крови и предотвратить рост атеросклеротических бляшек.

- Антиагреганты – препараты, которые предотвращают слипание тромбоцитов и образование тромбов. Один из популярных антиагрегантов, который врачи часто назначают пациентам – аспирин.

- Антиоксиданты – аскорбиновая кислота, токоферол, эйконол.

Также лечение хронической ишемии сосудов головного мозга включает борьбу с симптомами заболевания. При повышенной утомляемости применяют адаптогены, витамины группы B. При тревожности, повышенной возбудимости, нарушениях сна врач прописывает транквилизаторы, анксиолитики, успокоительные средства. При нарушении памяти, мышления помогают ноотропные препараты (пирацетам, актовегин и др.).

Важен и образ жизни. При дисциркуляторной энцефалопатии нельзя переутомляться, нужен полноценный сон, физические нагрузки должны быть строго дозированными.

Многие люди знают о том, что такое инсульт, и чем опасно это состояние. Нервные клетки очень плохо переносят недостаток кислорода и быстро погибают. Хроническая ишемия головного мозга – менее «знаменитое», но не менее опасное состояние. При нем в головном мозге происходят примерно те же процессы, но есть существенные отличия:

- Процесс растянут во времени. Кровоток в мозговых сосудах не нарушается внезапно. Активность нервных клеток снижается постепенно. Поначалу человека беспокоят относительно легкие симптомы, со временем они нарастают, развиваются тяжелые осложнения.

- В отличие от инсульта, при хронической ишемии в головном мозге нет одного очага, в котором погибло сразу много нервных клеток. Процесс носит диффузный характер, то есть он происходит не в одном, а во многих сосудах, страдает весь головной мозг.

В течении ишемии головного мозга выделяют три стадии, каждая из которых характеризуется определенными признаками.

Симптомы ишемии головного мозга у взрослых на первой стадии заболевания

Обычно в начале заболевания пациенты предъявляют следующие жалобы:

- Головные боли и головокружения.

- Повышенная утомляемость.

- Чувство неустойчивости во время ходьбы.

- Слабость, тяжесть в голове.

- Нарушения сна.

- Частые беспричинные смены настроения.

- Ухудшение памяти, внимания.

Во время осмотра и обследования врач может выявить легкие нарушения.

Лечение лучше всего начинать на этой стадии. Правильная терапия помогает сильно уменьшить симптомы или избавиться от них полностью. Запишитесь на прием к неврологу и обследование в медицинском центре «Медицина 24/7».

Симптомы хронической ишемии головного мозга на второй стадии

Если на первой стадии болезни не начато правильное лечение, со временем ситуация ухудшается:

- Еще сильнее ухудшается память.

- Снижается трудоспособность.

- Все симптомы, которые были на первой стадии, нарастают.

- Присоединяются такие признаки, как: скованность во время ходьбы, дрожание, нарушение координации движений, депрессия.

Заболевание начинает сильно мешать не только работе, но и повседневной жизни.

Признаки ишемии головного мозга на третьей стадии

Со временем болезнь превращает человека в инвалида:

- Нарушаются интеллектуальные функции: абстрактное мышление, чтение, счет, запоминание и воспроизведение информации и др.

- Мимика становится вялой.

- Замедляется ходьба.

- Походка становится неуверенной, существенно нарушается координация движений.

- Отмечаются падения, обмороки.

Многие пациенты, страдающие ишемией головного мозга на третьей стадии, уже успевают перенести инсульт или приступ транзиторной ишемической атаки (иногда не один раз).

Как протекает заболевание?

Со временем, если не проводится правильное лечение, признаки ишемии сосудов головного мозга нарастают. Темпы прогрессирования заболевания могут быть разными – иногда медленными, а иногда стремительными. Быстрое нарастание симптомов характерно в случаях, когда заболевание началось в молодости, особенно если при этом человек страдает повышенным давлением.

Иногда, если болезнь удается «поймать» на первой стадии, её можно полностью вылечить. В других случаях благодаря лечению удается существенно замедлить нарастание симптомов, сохранить трудоспособность, возможность жить активной жизнью.

Мы вам перезвоним

Оставьте свой номер телефона

К развитию хронической ишемии головного мозга приводят две основные причины:

- Атеросклероз – состояние, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Они сужают просвет сосуда и приводят к нарушению кровотока.

- Артериальная гипертензия – болезнь, при которой отмечается устойчивое повышение артериального давления больше 140/90 мм. рт. ст. В большинстве случаев (более 90%) выявляется эссенциальная гипертензия, которая возникает как самостоятельное заболевание. Менее чем у 10% пациентов повышение давления вызвано патологиями других органов, например, почек.

Что происходит в головном мозге при хронической ишемии?

При ишемии в клетках головного мозга развивается оксидантный стресс, в них накапливаются свободные радикалы, которые становятся причиной их повреждения и гибели. Нарушается обмен веществ в мозговой ткани, снижается функция нейронов – этот процесс происходит не неожиданно, за пару минут, а постепенно, он растянут во времени.

Возникает явление, которое можно назвать «порочным кругом». Нарушение кровотока приводит к повреждению нервной ткани, а из-за этого, в свою очередь, ухудшается нервная регуляция кровотока.

В начале болезни кровоток может быть нарушен только в одном-двух мозговых сосудах, но постепенно патологический процесс охватывает все больше артерий головного мозга. Сосудистая сеть у разных людей развита по-разному. У одних сосуды головного мозга имеют много «запасных обходных путей» – они могут определенное время компенсировать нарушения кровотока, болезнь в этом случае прогрессирует медленнее. Если таких обходных путей мало – симптомы нарастают быстрее.

Какие факторы риска повышают вероятность возникновения заболевания?

Причины ишемии головного мозга – атеросклероз и повышенное артериальное давление. Риск этих состояний повышен, если в жизни человека присутствуют следующие условия:

- Малоподвижный образ жизни.

- Наследственность: если аналогичные патологии были диагностированы у близких родственников.

- Нездоровое питание: избыток в рационе животных жиров, сахара.

- Избыточная масса тела, ожирение.

- Курение, неумеренное употребление алкоголя.

- Возраст старше 45-55 лет.

- Мужчины болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще, чем женщины.

Даже если вы здоровы, но в вашей жизни присутствуют некоторые из этих факторов риска – не лишним будет посетить терапевта или невролога. Врач осмотрит вас, назначит обследование и порекомендует регулярные скрининговые программы, которые помогут вовремя диагностировать заболевание.

Чтобы лечение хронической ишемии головного мозга было эффективным, оно должно быть начато как можно раньше. Важно вовремя установить правильный диагноз, а это не всегда бывает просто.

В начале приема невролог задаст вам некоторые вопросы:

- Какие симптомы вас беспокоят? Когда они появились?

- Страдаете ли вы артериальной гипертензией, атеросклерозом, другими хроническими заболеваниями?

- Как менялись симптомы со временем? Они усиливались?

- Что обычно приводит к ухудшению вашего состояния?

- Мешают ли ваши симптомы вам работать, справляться с повседневными делами?

Затем будет проведен полный неврологический осмотр. Врач проверит силу и тонус ваших мышц, рефлексы, чувствительность кожи, движения мимических мышц лица, глазных яблок. Вас направят к окулисту для осмотра глазного дна.

На начальной стадии болезни невролог может вообще не выявить никаких нарушений, либо они будут очень слабыми.

Современные методы диагностики хронической ишемии головного мозга

При подозрении на ишемию головного мозга врач-невролог может назначить вам следующие методы диагностики:

- Осмотр глазного дна. Проводится окулистом. Уже на ранней стадии болезни можно выявить поражение сосудов сетчатки (что указывает на аналогичное поражение мозговых сосудов),со временем оно усиливается.

- Измерение артериального давления. Как правило, оно оказывается повышенным.

- Электрокардиография (ЭКГ). Выявляются изменения, характерные для артериальной гипертензии.

- Допплерография мозговых сосудов. Выявляет нарушение оттока венозной крови из головного мозга, сужение просвета сосудов, признаки склероза.

- Электроэнцефалография (ЭЭГ). Отмечаются те или иные нарушения в активности головного мозга.

- Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. На снимках можно обнаружить расширение мозговых желудочков (признак гидроцефалии),участки пониженной плотности в мозговой ткани. Эти методы не всегда обнаруживают патологические изменения при ишемии, поэтому их результаты нельзя считать на 100% достоверными.

- Биохимический анализ крови. Позволяет выявить повышенный уровень «вредного» холестерина.

При необходимости врач может назначить вам другие методы диагностики.

Дифференциальная диагностика хронической ишемии головного мозга

Симптомы, которые возникают при хронической ишемии мозга, могут быть вызваны и некоторыми другими заболеваниями:

- хронические инфекции;

- аллергические состояния;

- неврозы;

- онкологические заболевания и др.

Материал подготовлен врачом-терапевтом, заведующим стационаром клиники «Медицина 24/7» Тафинцевой Екатериной Анатольевной.

Источник