От левого желудочка отходят сосуды

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

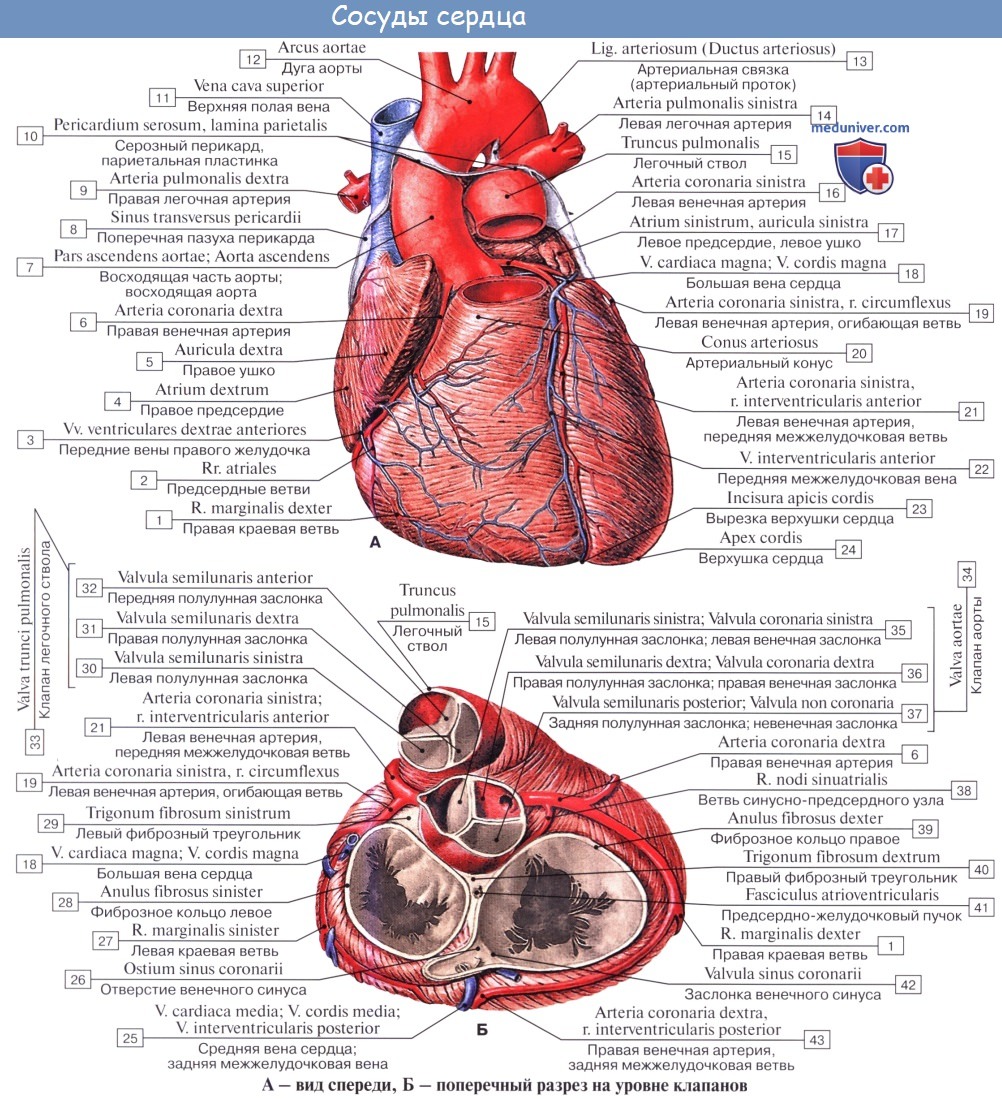

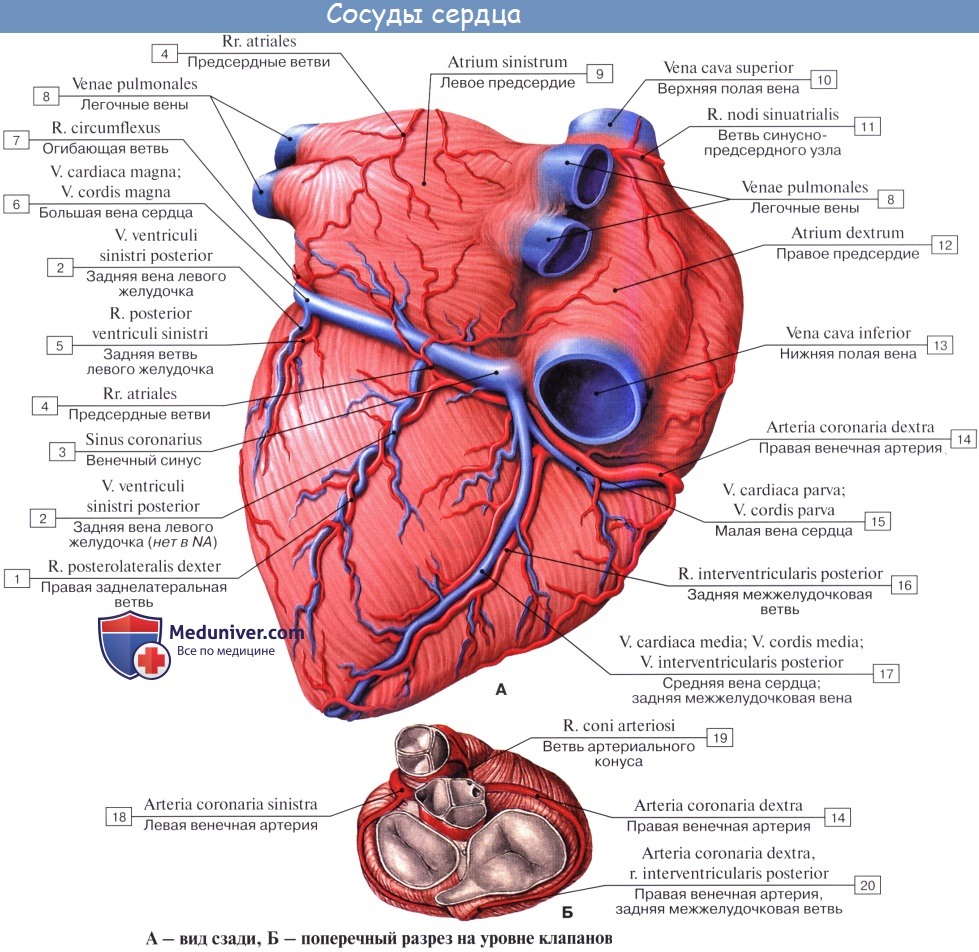

Кровоснабжение сердца. Питание сердца. Венечные артерии сердца.Артерии сердца — аа. coronariae dextra et sinistra, венечные артерии, правая и левая, начинаются от bulbus aortae ниже верхних краев полулунных клапанов. Поэтому во время систолы вход в венечные артерии прикрывается клапанами, а сами артерии сжимаются сокращенной мышцей сердца. Вследствие этого во время систолы кровоснабжение сердца уменьшается: кровь в венечные артерии поступает во время диастолы, когда входные отверстия этих артерий, находящиеся в устье аорты, не закрываются полулунными клапанами.

Правая венечная артерия, a. coronaria dextraПравая венечная артерия, a. coronaria dextra, выходит из аорты соответственно правой полулунной заслонке и ложится между аортой и ушком правого предсердия, кнаружи от которого она огибает правый край сердца по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в межжелудочковую ветвь, r. interventricularis posterior. Последняя спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии. Ветви правой венечной артерии васкуляризируют: правое предсердие, часть передней стенки и всю заднюю стенку правого желудочка, небольшой участок задней стенки левого желудочка, межпредсердную перегородку, заднюю треть межжелудочковой перегородки, сосочковые мышцы правого желудочка и заднюю сосочковую мышцу левого желудочка. ,

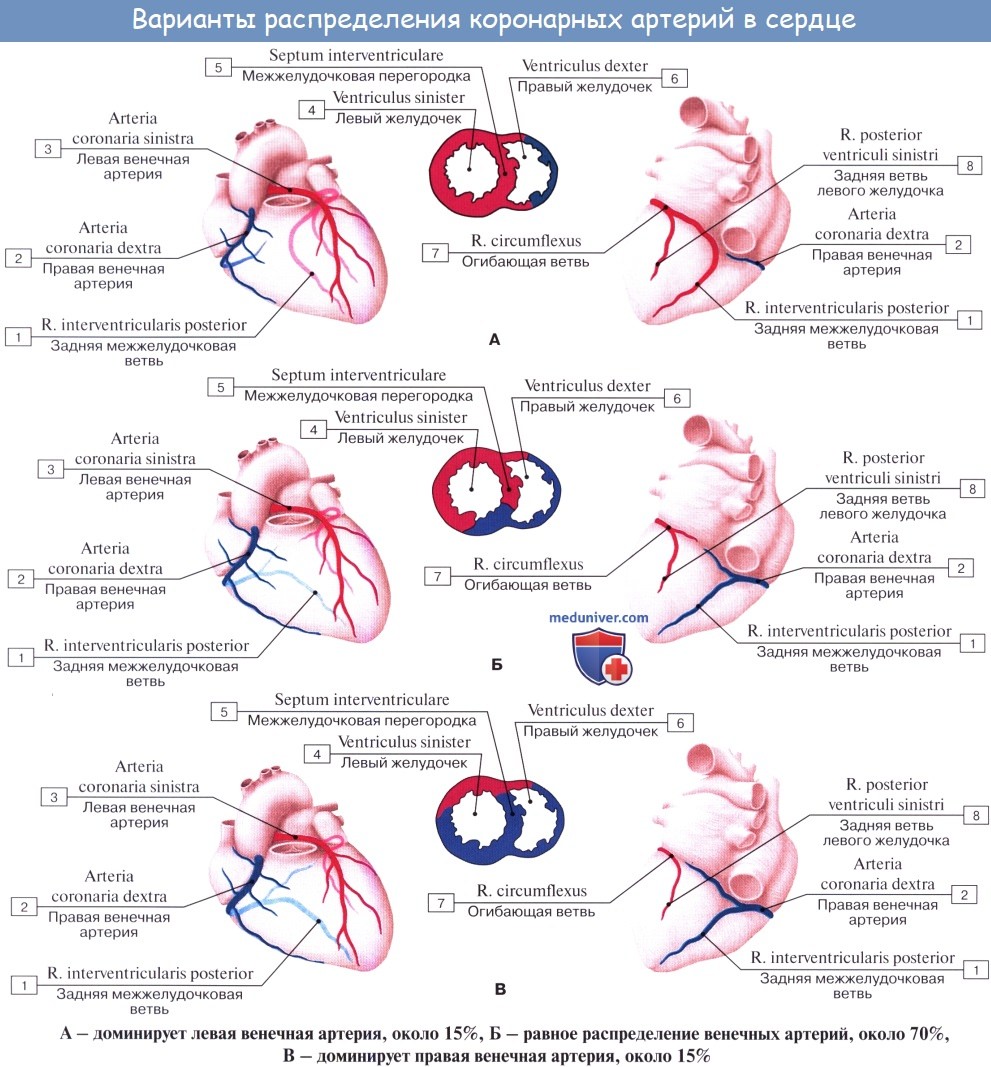

Левая венечная артерия, a. coronaria sinistraЛевая венечная артерия, a. coronaria sinistra, выйдя из аорты у левой полулунной заслонки ее, также ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между легочным стволом и левым ушком она дает две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую, ramus interventricularis anterior, и более крупную левую, огибающую, ramus circumflexus. Первая спускается по передней межжелудочковой борозде до верхушки сердца, где она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Вторая, продолжая основной ствол левой венечной артерии, огибает по венечной борозде сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией. В результате по всей венечной борозде образуется артериальное кольцо, расположенное в горизонтальной плоскости, от которого перпендикулярно отходят ветви к сердцу. Кольцо является функциональным приспособлением для коллатерального кровообращения сердца. Ветви левой венечной артерии васкуляризируют левое, предсердие, всю переднюю стенку и большую часть задней стенки левого желудочка, часть передней стенки правого желудочка, передние 2/3 межжелудочковой перегородки и переднюю сосочко-вую мышцу левого желудочка. Наблюдаются различные варианты развития венечных артерий, вследствие чего имеются различные соотношения бассейнов кровоснабжения. С этой точки зрения различают три формы кровоснабжения сердца: равномерную с одинаковым развитием обеих венечных артерий, левовенечную и правовенеч-ную. Кроме венечных артерий, к сердцу подходят «дополнительные» артерии от бронхиальных артерий, от нижней поверхности дуги аорты вблизи артериальной связки, что важно учитывать, чтобы не повредить их при операциях на легких и пищеводе и этим не ухудшить кровоснабжение сердца.

Внутриорганные артерии сердцаВнутриорганные артерии сердца: от стволов венечных артерий и их крупных ветвей соответственно 4 камерам сердца отходят ветви предсердий (rr. atriales) и их ушек (rr. auriculares), ветви желудочков (rr. ventriculares), перегородочные ветви (rr. septales anteriores et posteriores). Проникнув в толщу миокарда, они разветвляются соответственно числу, расположению и устройству слоев его: сначала в наружном слое, затем в среднем (в желудочках) и, наконец, во внутреннем, после чего проникают в сосочковые мышцы (аа. papillares) и даже в предсердно-желудоч-ковые клапаны. Внутримышечные артерии в каждом слое следуют ‘ходу мышечных пучков и анастомозируют во всех слоях и отделах сердца. Некоторые из этих артерий имеют в своей стенке сильно развитый слой непроизвольных мышц, при сокращении которых происходит полное замыкание просвета сосуда, отчего эти артерии называют «замыкающими». Временный спазм «замыкающих» артерий может повлечь за собой прекращение тока крови к данному участку сердечной мышцы и вызвать инфаркт миокарда. Учебное видео кровоснабжения сердца (анатомии артерий и вен)Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь – Также рекомендуем “Вены сердца. Лимфатическая система сердца.” |

Источник

Первые описания случаев двойного отхождения магистральных сосудов (ДОМС) от левого желудочка принадлежат S. Sakakibara и соавт. (1967), М. Paul и соавт. (1970), а в отечественной литературе — А. В. Иваницкому и соавт. (1985). Порок встречается редко, по данным О. Е. Soto и соавт. (1979), он составляет 0,23% среди всех ВПС. К 1981 г. D. A. Murphy и соавт. нашли в литературе описания всего 84 случаев этой патологии.

Анатомия. Анатомические критерии ДОМС от левого желудочка до настоящего времени точно не установлены. М. Н. Paul и соавт. (1970) и A. R. Kerr и соавт. (1971) относят к данному пороку случаи отсутствия подаортального и подлегочного мышечного конусов с наличием фиброзного продолжения или контакта между митральным и полулунным клапанами. При этом они считают, что аорта и легочный ствол должны располагаться бок о бок, полностью отходить от левого желудочка, их клапаны находятся на одном уровне и единственным выходом из правого желудочка должен быть дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) (рис. 57).

Рис. 57. Схема отхождения магистральных сосудов от левого желудочка

В других работах ДОМС от левого желудочка рассматривается как одна из форм желудочково-артериальной связи, при которой обе магистральные артерии полностью или одна из них целиком, а другая более чем на 50 % находится над левым желудочком. Наличию или отсутствию фиброзного митрально-полулунного продолжения или контакта не придается существенного значения. В 5 наблюдениях ИССХ им. А. Н. Бакулева выявлены только мит- рально-аортальные контакты, тогда как митрально-легочные отсутствовали [Подзолков В. П. и др., 1986J. Именно наличие митрально-аортального контакта определяло диагноз, так как во всех случаях «верхом сидящим» сосудом на ДМЖП была аорта, которая в четырех случаях на 75 %, а в одном — на 90 % отходила от левого желудочка.

В других работах ДОМС от левого желудочка рассматривается как одна из форм желудочково-артериальной связи, при которой обе магистральные артерии полностью или одна из них целиком, а другая более чем на 50 % находится над левым желудочком. Наличию или отсутствию фиброзного митрально-полулунного продолжения или контакта не придается существенного значения. В 5 наблюдениях ИССХ им. А. Н. Бакулева выявлены только мит- рально-аортальные контакты, тогда как митрально-легочные отсутствовали [Подзолков В. П. и др., 1986J. Именно наличие митрально-аортального контакта определяло диагноз, так как во всех случаях «верхом сидящим» сосудом на ДМЖП была аорта, которая в четырех случаях на 75 %, а в одном — на 90 % отходила от левого желудочка.

ДМЖП, положение которого влияет на условия гемодинамики, может быть подаортальным (встречается чаще), подлегочным или располагаться под обоими магистральными сосудами. Взаимоотношения магистральных сосудов также могут быть различными. Наиболее часто встречается декстропозиция аорты, которая располагается бок о бок, спереди или сзади ствола легочной артерии. Реже наблюдается левопозиция аорты, причем при данном типе взаимоотношения она, как правило, располагается спереди от легочного ствола. Наиболее частым сопутствующим пороком является легочный стеноз, который может носить клапанный, подклапан- ный и комбинированный характер. При отсутствии легочного стеноза, что встречается исключительно редко, у больных с рождения отмечается высокая легочная гипертензия.

Среди аномалий трикуспидального клапана, довольно часто встречающихся при ДОМС от левого желудочка, можно отметить его стеноз, гипоплазию или атрезию, «верхом сидящий» над межжелудочковой перегородкой трикуспидальный клапан и др.

Гемодинамика. Нарушения гемодинамики определяются в ос

новном размером и локализацией ДМЖП, наличием или отсутствием легочного стеноза. При ДОМС от левого желудочка значительно чаше встречается подаортальная локализация ДМЖП. Это приводит к тому, что венозная кровь из правого желудочка поступает через ДМЖП преимущественно в восходящую аорту и возникающие нарушения гемодинамики аналогичны наблюдающимся при полной транспозиции магистральных сосудов (ТМС).

При подлегочном расположении ДМЖП венозная кровь из правого желудочка поступает через дефект преимущественно в легочный ствол. Поскольку данным условиям часто сопутствует легочный стеноз, то нарушения гемодинамики аналогичны встречающимся при тетраде Фалло. Величина легочного кровотока определяется сопротивлением легочного стеноза и артериальных сосудов малого круга кровообращения. При отсутствии стеноза имеется высокая легочная гипертензия. Первоначально кровоток в малом круге кровообращения резко увеличен; по мере развития склеротических изменений в легочных сосудах общелегочное сопротивление возрастает, кровоток уменьшается. При небольшом размере ДМЖП независимо от его локализации наблюдается различной выраженности препятствие оттоку крови из правого желудочка с соответствующим повышением давления, которое будет превышать давление в левом желудочке.

Клиника, диагностика. Специфических клинических признаков этого порока, имеющих абсолютное диагностическое значение, нет. В редких случаях отсутствия легочного стеноза у больных с рождения имеются явления легочной гипертензии, которые и обусловливают соответствующее клиническое течение.

Значительно чаше при ДОМС от левого желудочка имеется легочный стеноз. Симптоматика заболевания у пациентов с восходящей аортой, располагающейся справа от легочного ствола, по клиническому течению напоминает тетраду Фалло, а больным с восходящей аортой, лежащей слева от легочного ствола, нередко ставят ошибочный диагноз полной ТМС с ДМЖП и легочным стенозом.

В клинической картине преобладают признаки хронической кислородной недостаточности в виде цианоза с рождения, положительных симптомов «барабанных палочек» и «часовых стекол», в анализах крови — увеличение числа эритроцитов и уровня гемоглобина. Над областью сердца выслушивается систолический шум с максимумом вдоль левого края грудины, II тон на основании сердца ослаблен. В ряде случаев громкий II тон связан с хорошим проведением на грудную клетку тона закрытия аортальных клапанов.

На ЭКГ обычно определяются отклонение электрической оси сердца вправо, признаки гипертрофии правого желудочка. Данные рентгенологического исследования не имеют характерных для этой патологии признаков и в основном отражают состояние легочного кровотока.

Важную информацию дает эхокардиография. При исследова

нии в продольной оси удается выявить параллельный ход магистральных сосудов, расположение их над полостью левого желудочка, установить наличие или отсутствие митрально-полулунного и септально-полулунного контактов, а также локализацию ДМЖП.

Решающее значение в диагностике порока принадлежит катетеризации сердца и ангиокардиографии. У большинства больных давление в правом и левом желудочке равное. Если давление в правом желудочке выше, чем в левом, то это признак затрудненного выброса крови из правого желудочка, обусловленного небольшим размером ДМЖП. Давление в легочной артерии зависит от наличия или отсутствия сопутствующего легочного стеноза. Как правило, наблюдается в разной степени выраженная артериальная гипоксемия, причем в большей степени она выражена у больных с легочным стенозом.

Программа ангиокардиографического исследования включает правую и левую вентрикулографию, аортографию и по возможности легочную артериографию При контрастировании правого желудочка отмечается симпгом отсутствия прямого выхода в легочную артерию и поступление контрастного вещества через ДМЖП в левый желудочек и далее в магистральные сосуды. Левая вентрикулография подтверждает расположение обоих магистральных сосудов над левым желудочком, позволяет получить более четкое представление об их взаимоотношении, наличии или отсутствии легочного стеноза и в ряде случаев — о состоянии митральнополулунного контакта.

Течение, лечение. Если не проводится хирургическая коррекция порока, то прогноз заболевания неблагоприятный. Наличие с рождния высокой легочной гипертензии рано приводит к структурным изменениям в легочно-артериальном русле, а у больных с сопутствующим легочным стенозом летальность связана с дефицитом легочного кровотока и прогрессирующей артериальной гипо- ксемией.

Показания к операции определяются имеющимися нарушениями гемодинамики и возрастом больных. У новорожденных детей раннего возраста предпочтение отдается паллиативным вмешательствам, тип которых зависит от характера легочного кровотока. При отсутствии легочного стеноза в связи с увеличенным легочным кровотоком и высокой легочной гипертензией показано сужение легочной артерии, которое будет способствовать предотвращению обструктивных изменений в сосудах легких и уменьшению сердечной недостаточности. Больным с выраженным легочным стенозом и артериальной гипоксемией рекомендуется наложение системно-легочного анастомоза.

Первое сообщение о радикальной операции при ДОМС от левого желудочка представлено S. Sakakibara и соавт. в 1967 г. В нашей стране первая успешная радикальная коррекция выполнена В П. Подзол ков ым в 1983 г.

Радикальная операция показана больным в возрасте старше

- 6 лет. Это связано с тем, что в большинстве случаев для выполнения операции необходимо применение клапансодержащего протеза. В настоящее время радикальная коррекция, основным элементом которой является создание путей оттока из правого желудочка в легочный ствол, может быть осуществлена по двум различным методикам: первая — внутрижелудочковая — посредством создания с помощью заплаты туннеля, ведущего правого желудочка в легочный ствол, вторая — экстракардиальная — посредством соединения правого желудочка с легочным стволом с помощью бесклапанного или клапансодержащего протеза.

Использование метода внутрижелудочковой коррекции, предложенного D. С. McGoon (1972) для полной ТМС с ДМЖП, позволяет выполнить внутрижелудочковую коррекцию у ряда больных с ДОМС от левого желудочка при подаортальной локализации ДМЖП. Однако в клинической практике значительно чаще встречается ДОМС с подаортальным ДМЖП и легочным стенозом, что требует экстракардиального соединения правого желудочка и легочного ствола при помощи бесклапанного или клапансодержащего протеза.

По данным J. Kirklin, В. Baratt-Boyes (1986), из 22 радикальных операций 5 кончились летальным исходом. Наибольшая смертность была отмечена в группе больных с большим объемом операции (внутрижелудочковая коррекция в сочетании с экстра- кардиальным кондуитом) и у больных в возрасте до 4 лет. В отдаленные сроки после операции возникают проблемы, связанные с обструкцией клапансодержащего протеза или необходимостью его замены на протез большего диаметра, если он был имплантирован в раннем детском возрасте. В нашей стране о первых двух успешных операциях сообщают В. П. Подзолков и соавт. (1986), причем у обоих больных операция заключалась во внутрижелудочковой коррекции и подшивании между первым желудочком и легочным стволом бесклапанного кондуита.

Отдаленные послеоперационные результаты, как правило, хорошие и определяются сроками оптимальной функции кондуита. При стенозировании последнего показана повторная операция по его замене.

Источник

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

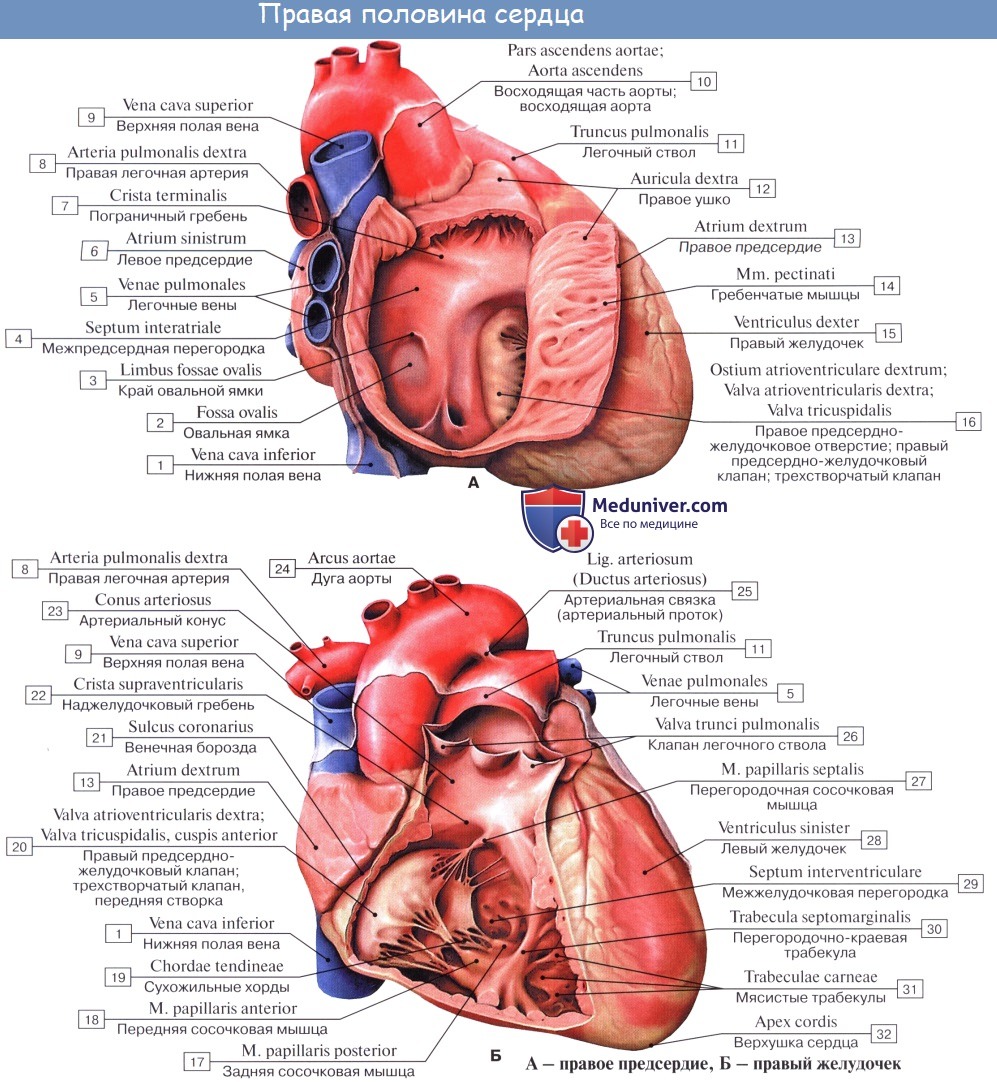

Правый желудочек. Левый желудочек сердца

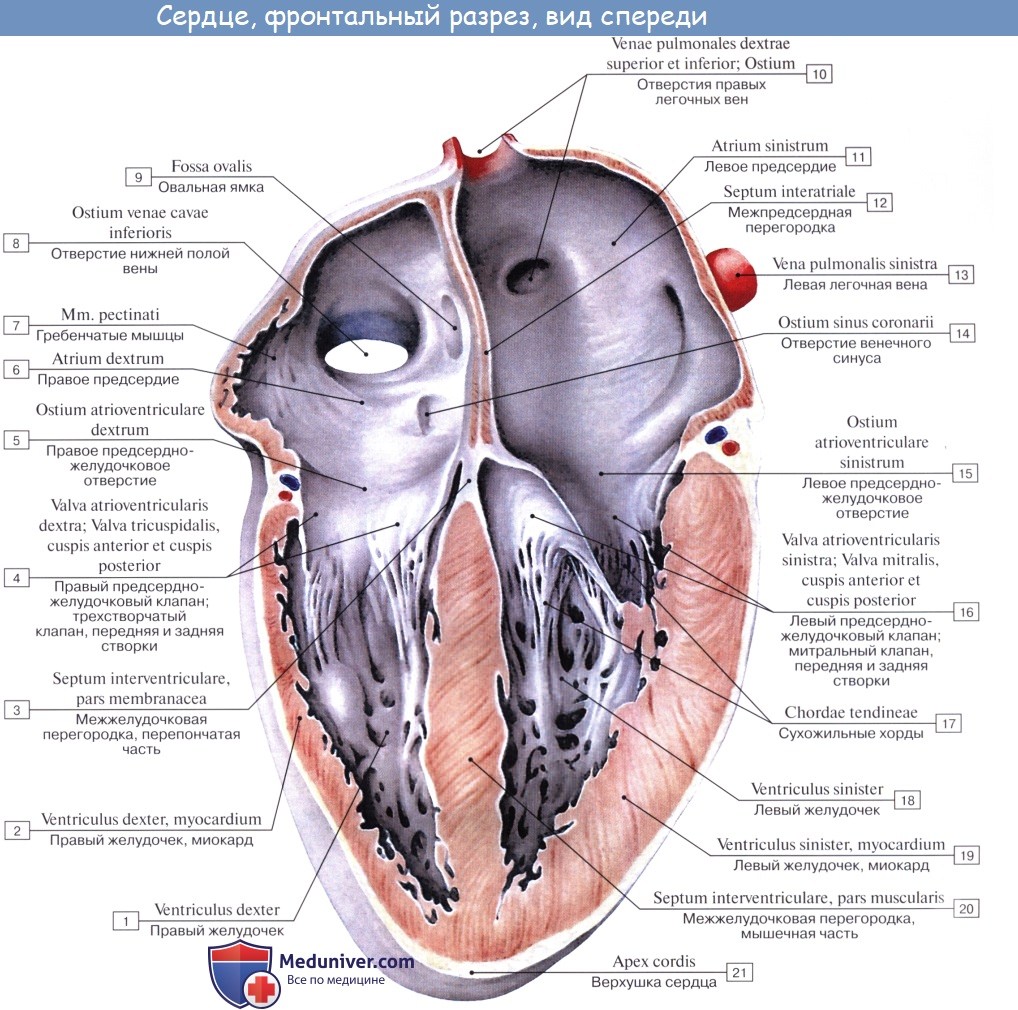

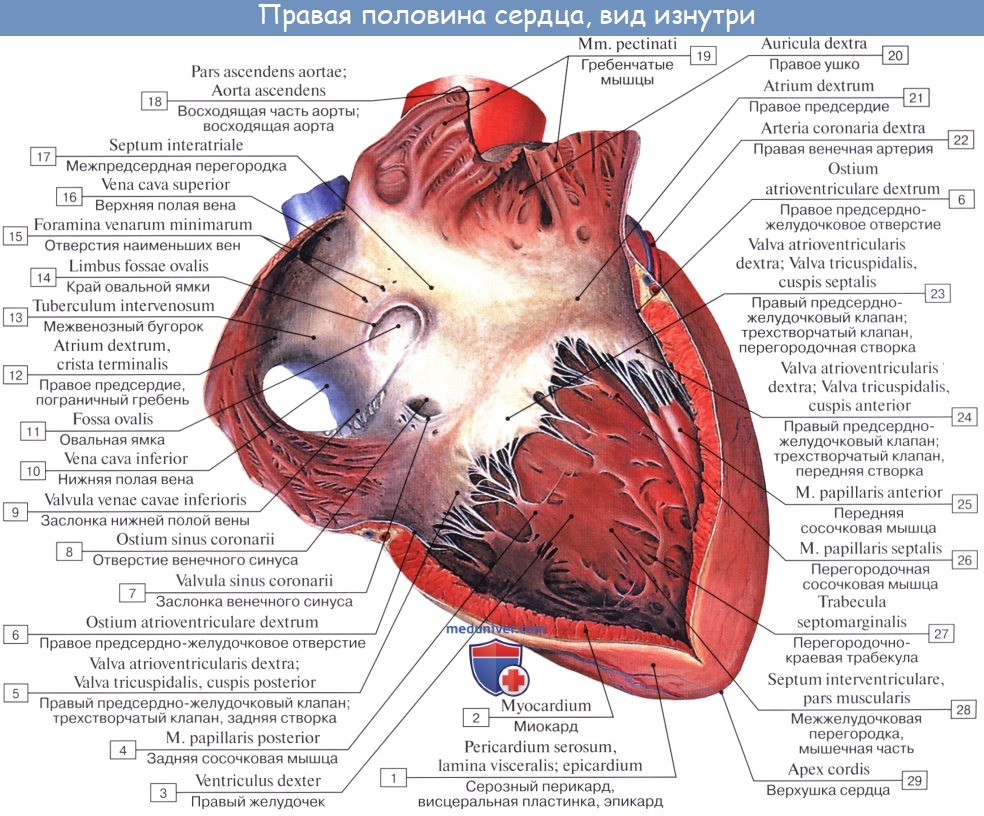

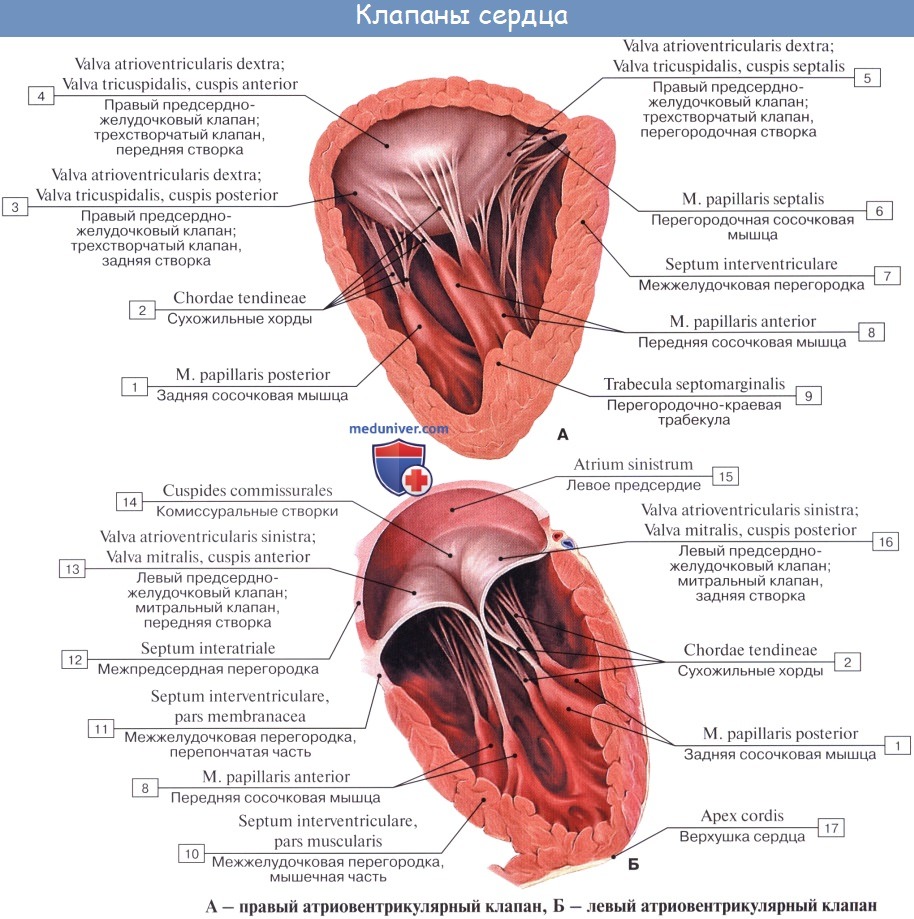

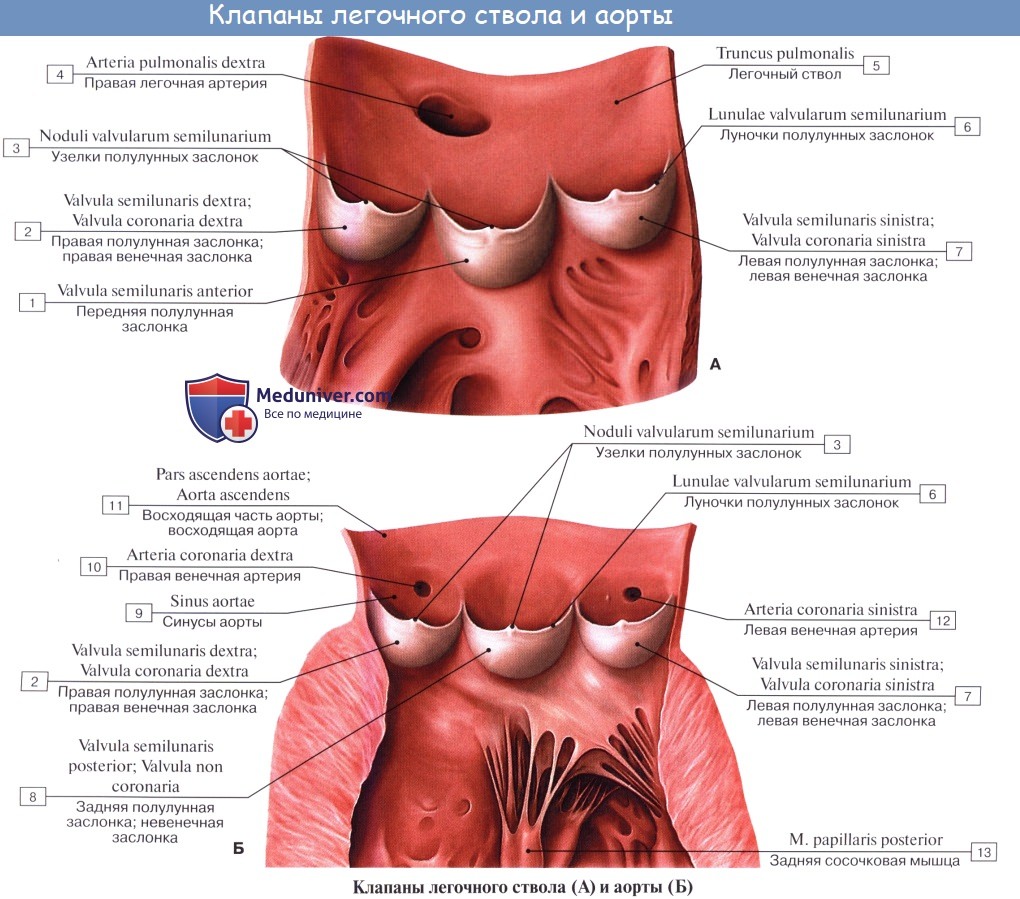

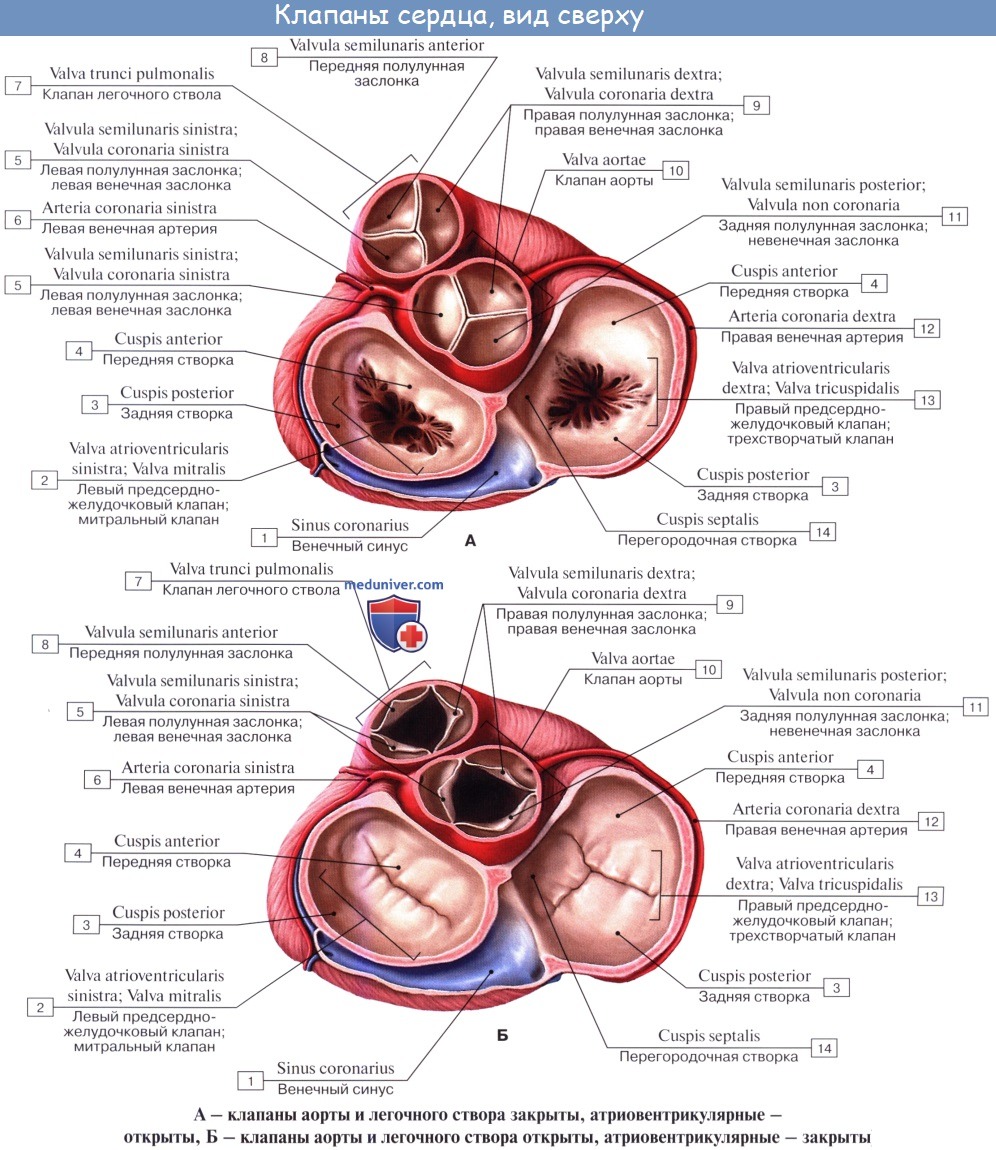

Правый желудочек, ventriculus dexter, имеет форму треугольной пирамиды, основание которой, обращенное кверху, занято правым предсердием, за исключением левого верхнего угла, где из правого желудочка выходит легочный ствол, truncus pulmonalis. Полость желудочка подразделяется на два отдела: ближайший к ostium atrioventriculare отдел и передневерхний отдел, ближайший к ostium trunci pulmonalis, — conus arteriosus, который продолжается в легочный ствол. Ostium atrioventriculare dextrum, ведущее из полости правого предсердия в полость правого желудочка, снабжено трехстворчатым клапаном, valva atrioventricularis dextra s. valva tricuspidalis, который не дает возможности крови во время систолы желудочка возвращаться в предсердие; кровь направляется в легочный ствол. Три створки клапана обозначаются по месту их расположения как cuspis anterior, cuspis posterior и cuspis septalis. Свободными краями створки обращены в желудочек. К ним прикрепляются тонкие сухожильные нити, chordae tendineae, которые своими противоположными концами прикреплены к верхушкам сосочковых мышц, musculi papillares. Сосочковые мышцы представляют собой конусовидные мышечные возвышения, верхушками своими выступающие в полость желудочка, а основаниями переходящие в его стенки. В правом желудочке обычно бывают три сосочковые мышцы: передняя, наибольшая по своей величине, дает начало сухожильным нитям к передней и задней створкам трехстворчатого клапана; задняя, меньших размеров, посылает сухожильные нити к задней и перегородочной створкам и, наконец, m. papillaris septalis, не всегда имеющаяся мышца, дает сухожильные нити обыкновенно к передней створке. В случае ее отсутствия нити возникают непосредственно из стенки желудочка. В области conus arteriosus стенка правого желудочка гладкая, на остальном протяжении внутрь вдаются мясистые трабекулы, trabeculae carneae. Кровь из правого желудочка поступает в легочный ствол через отверстие, ostium trunci pulmonalis, снабженное клапаном, valva trunci pulmonalis, который препятствует возвращению крови из легочного ствола обратно в правый желудочек во время диастолы. Клапан состоит из трех полу лунных заслонок. Из них одна прикрепляется к передней трети окружности легочного ствола (valvula semilunaris anterior) и две — сзади (valvulae semilunares dextra et sinistra). На внутреннем свободном краю каждой заслонки имеется посередине маленький узелок, nodulus valvulae semilunaris, по сторонам от узелка тонкие краевые сегменты заслонки носят название lunulae valvulae semilunaris. Узелки способствуют более плотному смыканию заслонок.

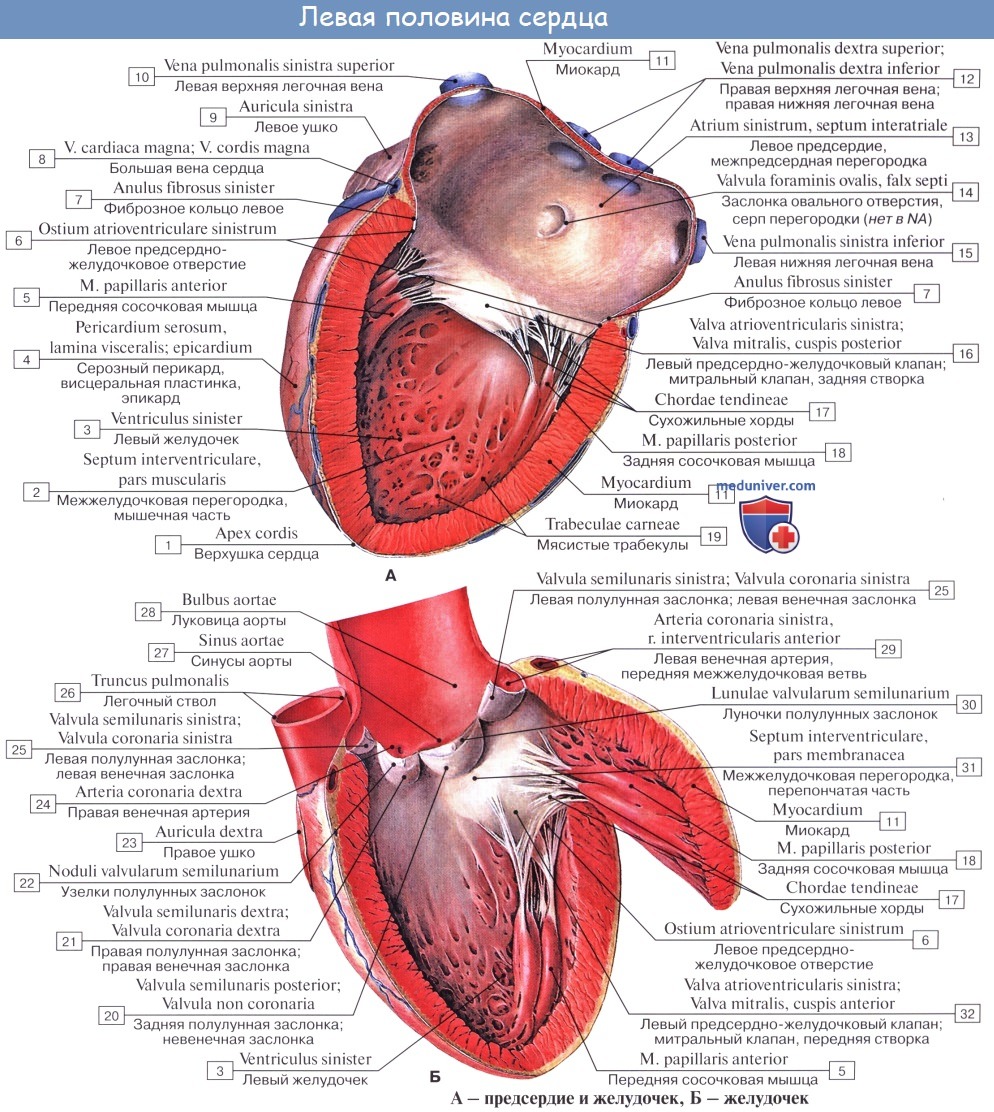

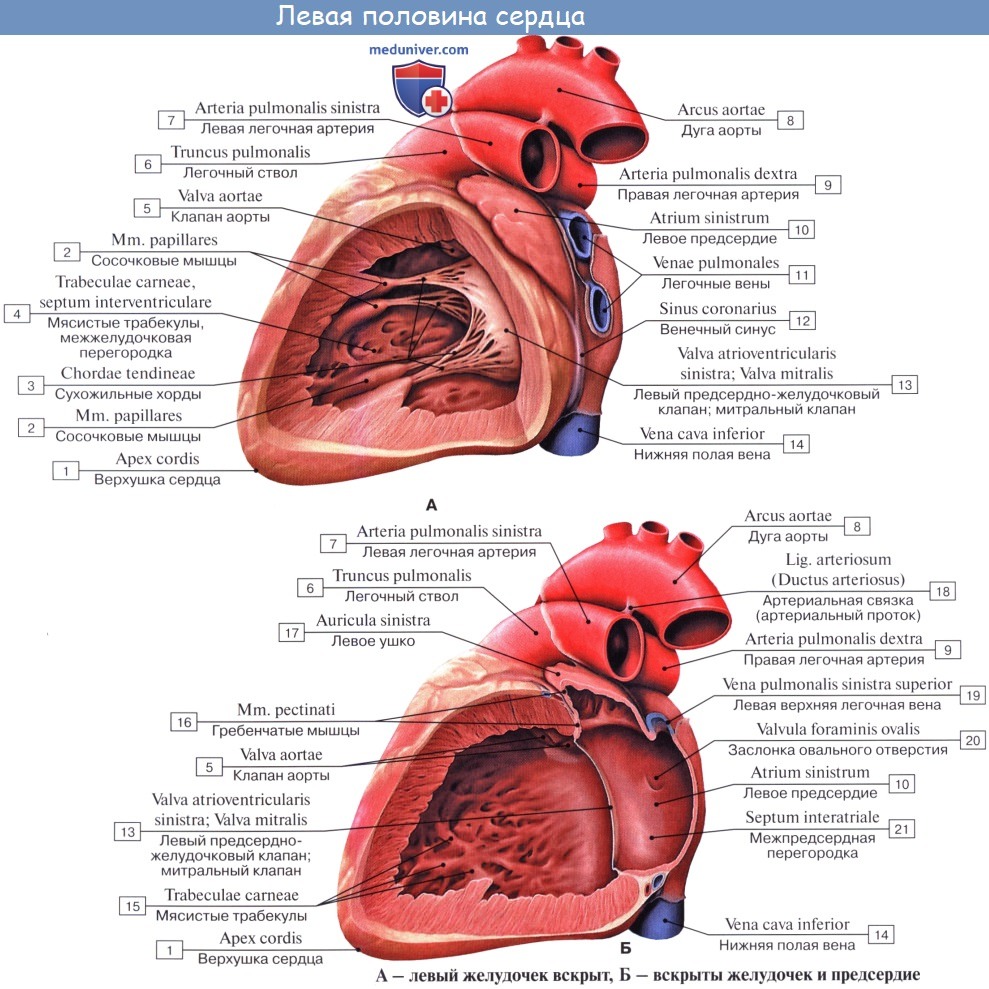

Левый желудочек, ventriculus sinister, имеет форму конуса, стенки которого по толщине в 2 — 3 раза превосходят стенки правого желудочка (10—15 мм против 5 — 8 мм). Эта разница происходит за счет мышечного слоя и объясняется большей работой, производимой левым желудочком (большой круг кровообращения) в сравнении с правым (малый круг). Толщина стенок предсердий соответственно их функции еще менее значительна (2 — 3 мм). Отверстие, ведущее из полости левого предсердия в левый желудочек, ostium atrioventriculare sinistrum, овальной формы, снабжено левым предсердно-желудочковым (митральным) клапаном, valva atrioventricularis sinistra (mitralis), из двух створок которого меньшая расположена слева и сзади (cuspis posterior), большая — справа и спереди (cuspis anterior). Свободными краями створки обращены в полость желудочка, к ним прикрепляются chordae tendineae. Musculi papillares имеются в левом желудочке в числе двух — передняя и задняя; каждая сосочковая мышца дает сухожильные нити как одной, так и другой створке valvae mitralis. Отверстие аорты называется ostium aortae, а ближайший к нему отдел желудочка — conus arteriosus. Клапан аорты, valva aortae, имеет такое же строение, как и клапан легочного ствола. Одна из заслонок, valvula semilunaris posterior, занимает заднюю треть окружности аорты; другие две, valvulae semilunares dextra et sinistra, — правую и левую сторону отверстия. Узелки на их свободных краях, noduli valvularum semilunarium aortae, выражены заметнее, чем на клапанах легочного ствола; имеются также lunulae valvularum semilunarium aortae. Перегородка между желудочками, septum interventriculare, представлена главным образом мышечной тканью, pars muscularis, за исключением самого верхнего участка, где имеется лишь фиброзная ткань, покрытая с обеих сторон эндокардом, pars membranасеa. Pars membranacea соответствует участку неполного развития межжелудочковой перегородки животных. Здесь нередко встречаются аномалии в виде дефектов в перегородке.

Видео анатомия сердца от А.А. СтрелковаДругие видео уроки по данной теме находятся: Здесь. – Также рекомендуем “Строение стенок сердца. Миокард.” |

Источник