Папоротники имеют ли они сосуды

Папоротники относятся к наиболее древним споровым растениям. Обитают в самых разнообразных экологических условиях: в заболоченных местах и водоемах,

лесах тропического и умеренного климата. Наиболее известные представители – щитовник мужской, орляк, страусник. В жизненном цикле папоротников,

хвощей, плаунов

доминирует спорофит.

Расцвет папоротников произошел около 358 млн лет назад и длился примерно 65 млн лет, в честь папоротников назван период палеозойской эры – карбон, или каменноугольный период, который длился указанный промежуток времени. Именно папоротникам принадлежит активная роль в углеобразовании: в карбоне леса заселяли древовидные папоротники, достигавшие 40 и более метров в высоту.

Древесные формы папоротников сохранились до наших дней, однако большинство представителей – травянистые растения, у которых отсутствует камбий, а значит, нет и

вторичной древесины.

Папоротники относятся к группе сосудистых растений, так как имеют жилки – сосудисто-волокнистые пучки, в отличие от мхов, которые не имеют жилок и не являются сосудистыми растениями. Механическая прочность обеспечивается отложением склеренхимы вокруг проводящих пучков (жилок).

В отличие от мхов, папоротники имеют проводящую ткань в стеблях и корнях, состоящую из ксилемы и флоэмы. Заметьте, я написал “корень” – у мхов не было и корней,

вместо них были ризоиды, выполняющие аналогичную корням функцию. Корни папоротников, хвощей и плаунов всегда придаточные и растут от видоизмененного

побега – корневища.

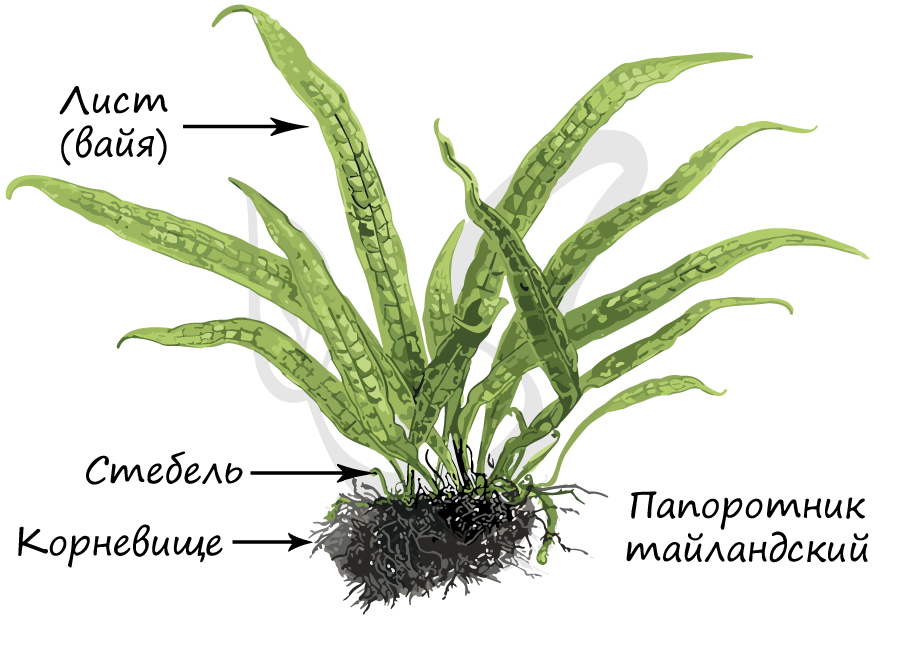

Строение

Рассмотрим строение папоротников на примере типичного представителя – щитовника мужского. Это широко распространенный папоротник, типичный для климата

умеренных широт. Представляет собой многолетнее травянистое корневищное растение.

Образован пучком сильно расчлененных листьев, отходящих от корневища. Нарастают листья верхушкой, образуя завитки – “улитки”.

Отметьте, что лист папоротника

называется вайя (от греч. baion – пальмовая ветвь). В отличие от настоящих листьев, вайя имеет недетерминированный верхушечный рост. Листья имеют черешок, прикрепляющийся к стеблю, который может продолжаться в рахис – главную ось сложного листа,

соответствующую центральной жилке.

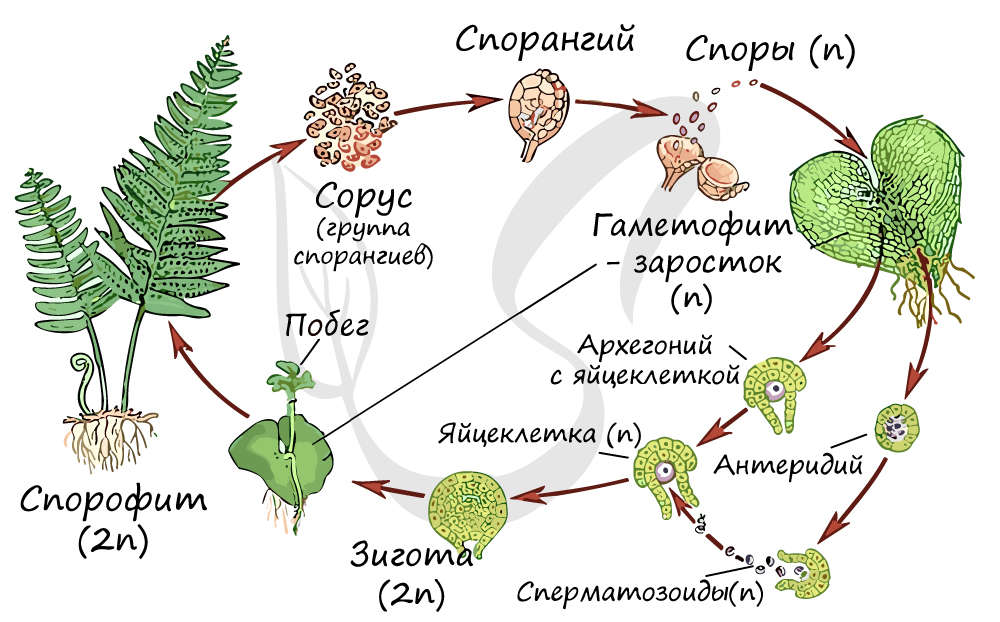

Жизненный цикл папоротниковидных

Листостебельное растение папоротника, изображенное выше – спорофит (2n). Спорофит доминирует в жизненном цикле папоротниковидных, в отличие от цикла мха, где

спорофит, по сути, является придатком гаметофита (редуцирован). На нижней стороне вайи располагаются спорангии, собирающиеся в сорусы – группы близкорасположенных

спорангиев. На спорофите (2n) в спорангии после мейоза образуются споры (n).

В 2012 году группа ученых под руководством Ксавьера Нобли из Университета Ниццы выяснили, что спорангий имеет специальный механизм “катапульты”,

споры из него вылетают со скоростью около 10 м/с.

Гаплоидные споры (n) прорастают в заросток (n), небольшую пластинку (несколько мм) сердцевидной формы.

Заросток зеленого цвета, способен фотосинтезировать и прикрепляется к почве ризоидами. На нем образуются мужские и женские половые органы –

соответственно антеридии и архегонии. Сперматозоид (n), образовавшийся в антеридии, благодаря воде (во время дождя) попадает в архегоний, где сливается с яйцеклеткой (n) и образуется зигота (2n).

Из зиготы развивается зародыш, который проникает в ткани архегонии с помощью особого приспособления – гаустории (от лат. haustor – черпающий, пьющий).

Гаустория представляет собой ножку, внедряющуюся в ткани заростка и поглощающую из него питательные вещества. Начинается бурный рост зародыша, образуется побег, а

затем взрослое растение – спорофит (2n). Цикл замыкается.

Значение папоротников

Папоротники являются главным компонентом многих лесных сообществ, звеном в цепи питания – продуцентами (производителями органических веществ). Человек

использует папоротник в декоративных целях. Молодые побеги некоторых папоротников съедобны и употребляются в пищу: побеги орляка, листья страусника

обыкновенного.

Щитовник мужской имеет медицинское значение: из его корневищ изготавливают противогельминтный препарат.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Папоротникови́дные, или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Гигантские растения из группы древовидных папоротников во многом определяли облик планеты в конце палеозойской — начале мезозойской эры.

Современные папоротники — одни из немногих древнейших растений, сохранивших значительное разнообразие, сопоставимое с тем, что было в прошлом. Папоротники сильно различаются по размерам, жизненным формам, жизненным циклам, особенностям строения и другим особенностям. Внешний облик их настолько характерен, что люди обычно называют всех их одинаково — «папоротники», не подозревая, что это самая большая группа споровых растений: существует 48 семейств, 587 родов и 10 620 видов папоротниковидных[1]. Разнообразие форм листьев, удивительная экологическая пластичность, устойчивость к переувлажнению, громадное количество производимых спор обусловили широкое распространение папоротников по земному шару[2]. Папоротники встречаются в лесах — в нижнем и верхнем ярусах, на ветвях и стволах крупных деревьев — как эпифиты, в расщелинах скал, на болотах, в реках и озёрах, на стенах городских домов, на сельскохозяйственных землях как сорняки, по обочинам дорог. Папоротники — вездесущи, хотя и не всегда привлекают внимание. Самое большое их разнообразие — там, где тепло и сыро: тропики и субтропики.

У папоротников ещё нет настоящих листьев, но они сделали в их направлении первые шаги. То, что у папоротника напоминает лист — вовсе не лист, а по своей природе — целая система ветвей, да ещё расположенных в одной плоскости. Так это и называется — плосковетка, или вайя, или, ещё одно название, — предпобег. Несмотря на отсутствие листа, у папоротников есть листовая пластинка. Этот парадокс объясняется просто: их плосковетки, предпобеги претерпели уплощение, в результате которого появилась пластинка будущего листа — почти не отличимая от такой же пластинки настоящего листа, однако папоротники эволюционно ещё не успели разделить свои вайи на стебель и лист. Глядя на вайю, трудно понять, где — на каком уровне ветвления — заканчивается «стебель», и где начинается «лист», но листовая пластинка уже есть. Не появились лишь те контуры, в пределах которых листовые пластинки объединились так, что их можно было бы назвать листом. Первыми растениями, сделавшими этот шаг, являются голосеменные[3][страница не указана 48 дней][4][страница не указана 48 дней].

Папоротники размножаются спорами и вегетативно (вайями, корневищами, почками, афлебиями и так далее). Кроме этого, для папоротников характерно и половое размножение как часть их жизненного цикла.

Строение[править | править код]

Среди папоротников встречаются как травянистые, так и древесные формы жизни.

Тело папоротника состоит из листовых пластинок, черешка, видоизменённого побега и корней (вегетативного и придаточного). Листовидные органы папоротника называются вайями.

В лесах умеренной зоны обычно папоротники имеют короткий стебель, представляющий собой корневище, находящееся в почве. В стебле хорошо развита проводящая ткань, между пучками которой располагаются клетки основной — паренхимной ткани.

Вайи развёртываются над поверхностью почвы, вырастая из почек корневища. Эти органы обладают верхушечным ростом и могут достигать больших размеров; обычно они служат для выполнения двух функций — фотосинтеза и спорообразования. Спорангии размещаются на нижней поверхности вайи, в них развиваются гаплоидные споры.

Жизненный цикл[править | править код]

В жизненном цикле папоротника чередуется бесполое и половое поколение — спорофит и гаметофит. Преобладает фаза спорофита.

На нижней части листа раскрывается спорангий, споры оседают на земле, прорастает спора, появляется заросток с гаметами, происходит оплодотворение, появляется молодое растение.

У самых примитивных папоротников (ужовниковые) спорангии имеют многослойную стенку и не несут особых приспособлений для раскрывания. У более продвинутых — спорангий имеет однослойную стенку и приспособления к активному раскрыванию. Это приспособление имеет вид кольца. Уже среди примитивных папоротников прослеживается разноспоровость. У современных — небольшое число равноспоровых видов. Гаметофит равноспоровых обычно обоеполый. У примитивных он подземный и обязательно в симбиозе с грибами. У продвинутых гаметофиты надземные, зелёные и быстро созревающие. Они обычно имеют вид зелёной пластинки сердцевидной формы. Гаметофиты разноспоровых папоротников отличаются от равноспоровых (помимо своей раздельнополости) сильной редукцией, особенно мужского гаметофита. Женский гаметофит, потребляющий запасные питательные вещества у мегаспор, развит сильнее и имеет питательную ткань для будущего зародыша спорофита. При этом развитие таких гаметофитов происходит внутри оболочек мега- и микроспор.

Филогенез[править | править код]

По некоторым данным, папоротники произошли от плаунов, однако часть учёных считает, что хвощи, плауны, мхи и этот отдел произошли от псилофитов. В девонском периоде от споровых папоротников произошли семенные. Они относились к первым голосеменным растениям. От них произошли все остальные голосеменные и, вероятно, цветковые растения.

Классификация[править | править код]

Для классификации папоротников в разное время были предложены схемы, и они зачастую плохо согласовывались друг с другом. Современные исследования поддерживают более ранние идеи, основанные на морфологических данных. В то же время, в 2006 году Аланом Смитом (англ. Alan R. Smith), ботаником-исследователем Калифорнийского университета в Беркли, и другими[5] была предложена новая классификация, основанная, в дополнение к морфологическим данным, на недавних молекулярных систематических исследованиях. Эта схема делит папоротники на четыре класса:

- Psilotopsida

- Equisetopsida

- Marattiopsida

- Polypodiopsida

Последняя группа включает большинство растений, известных нам как папоротники.

Полная схема классификации, предложенная Смитом и другими в 2006 году, с учётом исправлений в части Cyatheaceae, предложенных в 2007 году группой Петры Корелл (англ. Petra Korall) и других[6]:

Классификация 2006/2007 года

Классификация 2014 года отличается преимущественно укрупнением семейств[7]:

Классификация 2014 года

- Подкласс Equisetidae Warm.

- Порядок Equisetales DC.

- Семейство Equisetaceae Michx.

- Порядок Equisetales DC.

- Подкласс Ophioglossidae Klinge

- Порядок Ophioglossales Link

- Семейство Ophioglossaceae Martinov

- Порядок Psilotales Prantl

- Семейство Psilotaceae J.W.Griff. & Henfr.

- Порядок Ophioglossales Link

- Подкласс Marattiidae Klinge

- Порядок Marattiales Link

- Семейство Marattiaceae Kaulf., подсемейства Danaeoideae, Marattioideae

- Порядок Marattiales Link

- Подкласс Polypodiidae Cronquist, Takht. & Zimmerm.

- Порядок Osmundales Link

- Семейство Osmundaceae Martinov

- Порядок Hymenophyllales A.B.Frank

- Семейство Hymenophyllaceae Mart.

- Порядок Gleicheniales Schimp.

- Семейство Gleicheniaceae C.Presl

- Семейство Dipteridaceae Seward & E.Dale

- Семейство Matoniaceae C.Presl

- Порядок Schizaeales Schimp.

- Семейство Schizaeaceae Kaulf., подсемейства Lygodioideae, Schizaeoideae, Anemioideae

- Порядок Salviniales Bartl.

- Семейство Marsileaceae Mirb.

- Семейство Salviniaceae Martinov

- Порядок Cyatheales A.B.Frank

- Семейство Cyatheaceae Kaulf., подсемейства Thyrsopteridoideae, Loxsomatoideae, Culcitoideae, Plagiogyrioideae, Cibotioideae, Cyatheoideae, Dicksonioideae, Metaxyoideae

- Порядок Polypodiales Link

- Семейство Cystodiaceae J.R.Croft

- Семейство Lonchitidaceae C.Presl

- Семейство Lindsaeaceae C.Presl

- Семейство Saccolomataceae Doweld

- Семейство Dennstaedtiaceae Lotsy

- Семейство Pteridaceae E.D.M.Kirschn., подсемейства Cryptogrammoideae, Ceratopteridoideae, Pteridoideae, Cheilanthoideae, Vittarioideae

- Семейство Aspleniaceae Newman, подсемейства Cystopteridoideae, Rhachidosoroideae, Diplaziopsidoideae, Asplenioideae, Thelypteridoideae, Woodsioideae, Athyrioideae, Blechnoideae

- Семейство Polypodiaceae J.Presl & C.Presl, подсемейства Didymochlaenoideae, Hypodematioideae, Dryopteridoideae, Lomariopsidoideae, Tectarioideae, Oleandroideae, Davallioideae, Polypodioideae (трибы Loxogrammeae, Drynarieae, Platycerieae, Microsoreae, Polypodieae)

- Порядок Osmundales Link

В 2016 году международной группой ботаников-систематиков (Pteridophyte Phylogeny Group) предложена консенсусная классификация ныне существующих таксонов[8]:

Классификация PPG I (2016)

Класс Lycopodiopsida Bartl.

- Порядок Lycopodiales DC. ex Bercht. & J.Presl

- Семейство Lycopodiaceae P.Beauv., подсемейства Lycopodielloideae, Lycopodioideae, Huperzioideae

- Порядок Isoetales Prantl

- Семейство Isoetaceae Dumort.

- Порядок Selaginellales Prantl

- Семейство Selaginellaceae Willk.

Класс Polypodiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm.

- Подкласс Equisetidae Warm.

- Порядок Equisetales DC. ex Bercht. & J.Presl

- Семейство Equisetaceae Michx. ex DC.

- Порядок Equisetales DC. ex Bercht. & J.Presl

- Подкласс Ophioglossidae Klinge

- Порядок Psilotales Prantl

- Семейство Psilotaceae J.W.Griff. & Henfr.

- Порядок Ophioglossales Link

- Семейство Ophioglossaceae Martinov, подсемейства Helminthostachyoideae, Mankyuoideae, Ophioglossoideae, Botrychioideae

- Порядок Psilotales Prantl

- Подкласс Marattiidae Klinge

- Порядок Marattiales Link

- Семейство Marattiaceae Kaulf.

- Порядок Marattiales Link

- Подкласс Polypodiidae Cronquist, Takht. & W.Zimm.

- Порядок Osmundales Link

- Семейство Osmundaceae Martinov

- Порядок Hymenophyllales A.B.Frank

- Семейство Hymenophyllaceae Mart., подсемейства Trichomanoideae, Hymenophylloideae

- Порядок Gleicheniales Schimp.

- Семейство Matoniaceae C.Presl

- Семейство Dipteridaceae Seward & E.Dale

- Семейство Gleicheniaceae C.Presl

- Порядок Schizaeales Schimp.

- Семейство Lygodiaceae M.Roem.

- Семейство Schizaeaceae Kaulf.

- Семейство Anemiaceae Link

- Порядок Salviniales Link

- Семейство Salviniaceae Martinov

- Семейство Marsileaceae Mirb.

- Порядок Cyatheales A.B.Frank

- Семейство Thyrsopteridaceae C.Presl

- Семейство Loxsomataceae C.Presl

- Семейство Culcitaceae Pic.Serm.

- Семейство Plagiogyriaceae Bower

- Семейство Cibotiaceae Korall

- Семейство Metaxyaceae Pic.Serm.

- Семейство Dicksoniaceae M.R.Schomb.

- Семейство Cyatheaceae Kaulf.

- Порядок Polypodiales Link

- Подпорядок Saccolomatineae Hovenkamp

- Семейство Saccolomataceae Doweld

- Подпорядок Lindsaeineae Lehtonen & Tuomisto

- Семейство Cystodiaceae J.R.Croft

- Семейство Lonchitidaceae C.Presl

- Семейство Lindsaeaceae C.Presl ex M.R.Schomb.

- Подпорядок Pteridineae J.Prado & Schuettp.

- Семейство Pteridaceae E.D.M.Kirschn., подсемейства Parkerioideae, Cryptogrammoideae, Pteridoideae, Vittarioideae, Cheilanthoideae

- Подпорядок Dennstaedtiineae Schwartsb. & Hovenkamp

- Семейство Dennstaedtiaceae Lotsy

- Подпорядок Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf.

- Семейство Cystopteridaceae Shmakov

- Семейство Rhachidosoraceae X.C.Zhang

- Семейство Diplaziopsidaceae X.C.Zhang & Christenh.

- Семейство Desmophlebiaceae Mynssen, A.Vasco, Sylvestre, R.C.Moran & Rouhan

- Семейство Hemidictyaceae Christenh. & H.Schneid.

- Семейство Aspleniaceae Newman

- Семейство Woodsiaceae Herter

- Семейство Onocleaceae Pic.Serm.

- Семейство Blechnaceae Newman, подсемейства Stenochlaenoideae, Woodwardioideae, Blechnoideae

- Семейство Athyriaceae Alston

- Семейство Thelypteridaceae Ching ex Pic.Serm., подсемейства Phegopteridoideae, Thelypteridoideae

- Подпорядок Polypodiineae Dumort.

- Семейство Didymochlaenaceae Ching ex Li Bing Zhang & Liang Zhang

- Семейство Hypodematiaceae Ching

- Семейство Dryopteridaceae Herter, подсемейства Polybotryoideae, Elaphoglossoideae, Dryopteridoideae

- Семейство Nephrolepidaceae Pic.Serm.

- Семейство Lomariopsidaceae Alston

- Семейство Tectariaceae Panigrahi

- Семейство Oleandraceae Ching ex Pic.Serm.

- Семейство Davalliaceae M.R.Schomb.

- Семейство Polypodiaceae J.Presl & C.Presl, подсемейства Loxogrammoideae, Platycerioideae, Drynarioideae, Microsoroideae, Polypodioideae

- Подпорядок Saccolomatineae Hovenkamp

- Порядок Osmundales Link

Хозяйственное значение[править | править код]

Экономическое значение папоротников не так велико по сравнению с семенными растениями.

Пищевое применение имеют такие виды, как Орляк обыкновенный (Pteridium aquilinum), Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris), Осмунда коричная (Osmunda cinnamomea) и другие.

Некоторые виды ядовиты. Наиболее токсичными из произрастающих в России папоротников являются представители рода Щитовник (Dryopteris), корневища которого содержат производные флороглюцина[9]. Экстракты из щитовника обладают антигельминтным действием и используются в медицине. Ядовитыми являются и некоторые представители родов Кочедыжник (Athyrium) и Страусник (Matteuccia).

Некоторые папоротники (нефролепис, костенец, птерис и другие) с XIX века используются как комнатные растения.

Вайи некоторых щитовников (например, Dryopteris intermedia) широко используются как зелёный компонент флористических композиций. Орхидеи часто выращивают в особом «торфе» из густо переплетённых тонких корней чистоуста.

Стволы древовидных папоротников служат в тропиках строительным материалом, а на Гавайях их крахмалистую сердцевину используют в пищу. Корневища папоротника рарауфе[en] были основой пищи маори, которые употребляли также корневища и побеги других папоротников.[источник не указан 1758 дней]

Папоротник в геологии[править | править код]

Предположительно, папоротники могли принимать широкое участие в образовании ископаемых углей, — при их погребении наносами и отсутствии доступа кислорода. Отпечатки древних папоротников нередки в угольных пластах. Таким образом, папоротники включены в глобальный кругооборот органики и, в частности, в кругооборот углерода планеты Земля. Горные породы, слагаемые папоротниками, носят название биолитов («камни биологического происхождения»), они же — горючие ископаемые.

Папоротник в культуре[править | править код]

В мифологии[править | править код]

В славянской мифологии цветок папоротника наделялся магическими свойствами, хотя на самом деле папоротники не цветут[10][11].

В кинематографе[править | править код]

Существует телесериал российского производства «Пока цветёт папоротник».

В изобразительном искусстве и фотографии[править | править код]

«Алиса Лидделл и папоротник» — постановочная фотография Льюиса Кэрролла 1860 года.

См. также[править | править код]

- Семейства сосудистых споровых

- Роды сосудистых споровых

- Список угрожаемых видов папоротников

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Д. А. Каменский. Папоротники // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1897. — Т. XXIIa.

- Папоротники // Отоми — Пластырь. — М. : Советская энциклопедия, 1975. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 19).

- Папоротниковидные // Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд. исправл. — М. : Сов. энциклопедия, 1989. — 864 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-85270-002-9.

- Шмаков, А. И. Конспект папоротников России // Turczaninowia : журнал. — 2001. — № 4 (1—2). — С. 36—72.

- Папоротниковидные / А. К. Тимонин // П — Пертурбационная функция. — М. : Большая российская энциклопедия, 2014. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 25). — ISBN 978-5-85270-362-0.

- Charles T. Druery. British ferns and their varieties. — L.: E. P. Dutton and Co., 1912. — 459 p.

Ссылки[править | править код]

- Папоротники на сайте Энциклопедия декоративных садовых растений

Источник

Папоротники (Polypodiоphyta) — это самый многочисленный отдел бессемянных сосудистых растений, примерно с 11 000 ныне живущими видами. Недавние исследования доказали, что они могут быть самыми близкими родственниками семенных растений. Сегодня — это процветающая, широко распространённая группа, 75% видов которой обитает в тропиках. Дождевые леса, в состав которых входят в том числе и древовидные папоротники, существуют в тропиках и субтропиках Австралии, Америки и Азии.

Также как хвощи и плауны, папоротники — древнейшая группа растений. Появились они в конце палеозоя — начале мезозоя. Древовидные виды папоротников, входившие в состав лесов каменноугольного периода, сыграли наибольшую роль в сложении растительного покрова Земли.

Лес каменноугольного периода. Источник: https://lib.nspu.ru/umk/

Лес каменноугольного периода. Источник: https://lib.nspu.ru/umk/

Жизненные формы папоротников

Сегодня папоротники растут на всех материках кроме Антарктиды и в различных экологических условиях. Но наибольшее разнообразие их видов и жизненных форм представлено во влажных тропических и субтропических лесах. В умеренных широтах все папоротники, за исключением сальвинии плавающей, — это травянистые растения с короткими или длинными подземными корневищами.

У длиннокорневищных папоротников (голокучника Линнея, орляка и др.) листья находятся на большом расстоянии друг от друга из-за наличия междоузлий в несколько сантиметров длиной. У большей части папоротников листья образуют розетку на коротких корневищах. Розетка их чаще отмирает осенью, а основание остаётся на тонком (до 1 см) стебле.

В субтропических и тропических лесах жизненные формы папоротников более разнообразны. В тени там растут наземные стелющиеся формы, реже встречаются виды с прямостоячими короткими побегами.

Самые мелкие наземные папоротники из рода Трихоманес (Trichomanes) имеют длину от 3-4 мм до 2-4 см, а самые крупные виды рода Ангиоптерис семейства Мараттиевых (Marattiaceae), образующие часто густые заросли, имеют клубневидные стебли диаметром до 1 м. На них растут листья длиной 5-6 м с длинными крепкими черешками и сильно расчленёнными листовыми пластинками.

Angiopteris evecta.

Angiopteris evecta.

Автор: Not tirt, CC BY-SA 4.0

Многие приземные эпифиты, в основном из семейства Гименофилловые (Hymenophyllaceae), находятся в условиях избыточного увлажнения; их нижние прозрачные листья толщиной в 1-3 слоя клеток лишены устьиц и поглощают атмосферную влагу всей поверхностью тела. Эпифиты, живущие в кронах и на стволах деревьев, находятся в условиях дефицита влаги, в связи с чем имеют плотные, кожистые или сильно опушённые листья.

Папоротники-эпифиты

Папоротники-эпифиты

Один из замечательных папоротников-эпифитов, придающий своеобразный облик лесам Старого Света, — асплениум гнездовый, или птичье гнездо, издали создаёт впечатление огромных птичьих гнёзд. Его короткие толстые побеги прочно закрепляются на стволах и ветвях деревьев с помощью многочисленных переплетающихся и сильно опушённых корней. На вершинах побегов формируются изумительной красоты розетки кожистых листьев, достигающих иногда 2 м длины. Вся масса листьев и корней способна накапливать перегной и поглощать влагу из атмосферы, обеспечивая себе и питание, и водоснабжение.

Асплениум гнездовой (asplenium nidus).

Асплениум гнездовой (asplenium nidus).

Автор: Колин Трейнор, CC BY-SA 3.0

Во всех тропических лесах широко распространены виды рода платицериума, или оленьего рога. Их короткие стебли также прикрепляются к коре деревьев многочисленными корнями. Вегетативные листья имеют вид плоских округлых пластинок, которые своими основаниями плотно прижаты к стволу, а их вершины отстают от стебля, образуя нишу в виде кармана. В нише скапливаются отстающая кора деревьев и опадающие листья самого растения, т. е. они сами формируют себе почву.

У платицериума большого в такой нише, глубиной более 1 м, может скапливаться до 100 кг почвы; под их тяжестью деревья –носители иногда выворачиваются с корнями. Несколько позднее возникают вегетативные или спороносные листья, дихотомически или пальчато-ветвящиеся, за что папоротник и получил название олений рог.

Платицериум на картине Марианны Норт.

Платицериум на картине Марианны Норт.

Общественное достояние

Наряду с высокоспециализированными описанными выше формами существует много мелких эпифитов и эпифиллов, относящихся к родам трихоманес и схизея. Листья одних видов покрыты гигроскопическими волосками, поглощающими влагу из атмосферы и снижающими испарение. У других они не содержат волосков, но в сухой период способны переходить в анабиоз.

Папоротники в форме лиан встречаются намного реже. Одни из них просто опираются на стволы деревьев, другие снабжены придаточными корнями, шипами на листьях или тонкими черешками.

Наибольший интерес представляет род лигодиум, имеющий уникальную жизненную форму листовой лианы. Вдоль его длинного стелющегося побега с нижней стороны отходят корни, а на верхней стороне двумя рядами располагаются очень своеобразные многократно перисторассечённые листья; их черешки способны к весьма длительному нарастанию, достигая иногда длины 30 м. Обвиваясь вокруг стволов деревьев, они выносят вверх доли листа ближе к свету.

Папоротник лигодиум — листовая лиана.

Папоротник лигодиум — листовая лиана.

Автор: Марк Марафон, CC BY-SA 3.0 Lygodium japonicum.

Lygodium japonicum.

Автор: David J. Stang, CC BY-SA 4.0 Lygodium scandens.

Lygodium scandens.

Автор: Kembangraps, CC BY 3.0

Весьма своеобразны древовидные папоротники, входящие в состав 8 родов. Многие из них, например, циатея (Cyathea) и диксония (Dicksonia) приурочены к горным районам тропической и субтропической зон, где они образуют изящные рощи. Большинство древовидных папоротников достигают от 5-6 до 10 м, редкие экземпляры имеют максимальные размеры 20-25 м при диаметре 50 см. Стволы их, как правило, не ветвятся и образуют на вершине раскидистую ажурную крону из перистых листьев длиной 2-3 м (у циатеи до 5-6 м).

Под каждым листом формируются корни, одни из которых достигают поверхности земли, а другие остаются воздушными. Стеблевые корни также пронизаны склеренхимными пучками, что придаёт им большую прочность. Черешки, направленные вверх, и корни, направленные вниз, переплетаясь, образуют вокруг стебля прочный цилиндр наподобие панцирной сетки, выполняющее опорную функцию. Но по существу древовидные папоротники представляют собой гигантские травы.

Cyathea microdonta.

Cyathea microdonta.

Автор: Алехандро Байер Тамайо, CC BY-SA 2.0

Поскольку у папоротников отсутствует камбий, у них нет и вторичной древесины, механическая прочность достигается за счёт склеренхимной обкладки вокруг проводящих пучков; лишь иногда внешняя кора состоит из механической ткани. Поэтому внешний листо-корневой цилиндр выполняет основную опорную функцию. По мере старения растения основание его ствола отмирает и разрушается, однако ствол не падает, так как он как на ходулях удерживается свисающими корнями.

Провести чёткую границу между травами и древовидными формами невозможно. В пределах одного вида размеры папоротников могут варьировать от нескольких дециметров до нескольких метров, что в значительной степени определяется почвенными и температурными условиями.

К водным папоротникам относят всего несколько родов трав, обитающих в воде или на болотах.

Azolla filiculoides — папоротник, Salvinia natans (папоротник), Ricciocarpos natans (моховидное).

Azolla filiculoides — папоротник, Salvinia natans (папоротник), Ricciocarpos natans (моховидное).

Автор: Christian Fischer, CC BY-SA 3.0

Даже такой короткий перечень жизненных форм говорит о большом морфологическом разнообразии папоротников, это касается листьев, стеблей и побегов в целом.

Строение папоротника

Спорофит папоротников структурно устроен более сложно, чем у мхов. Он имеет сосудистые ткани и хорошо дифференцированное на стебли, корни и листья тело. Как и хвощи они содержат горизонтальные подземные видоизменённые побеги — корневища. В умеренном климате у травянистых папоротников в начале вегетационного периода из почек на корневище образуются листья, свёрнутые улиткой. Туго скрученные, они легко преодолевают препятствия и выходят на поверхность почвы, где уже могут спокойно раскрываться без повреждений.

Главнейшие особенности папоротников:

- отсутствие камбия;

- макрофилия (крупнолистность);

- отсутствие стробилов.

Корневище папоротника

Морфологическая характеристика папоротников часто сталкивается с терминологическими трудностями, так как термины и понятия, разработанные для цветковых, не всегда приемлемы для папоротников. Это прежде всего относится к понятию корневища папоротников, которое в ходе развития может менять свою природу.

У изученных видов корневищных папоротников зигота при делении образует четыре клетки; из одной возникает гаустория, из второй — корень, из третьей — лист, из четвёртой — стебель, т.е. стебель, корень и лист — это равноценные гомологичные органы. Чаще всего зародышевый корень и лист опережают в своём развитии стебель, поэтому происходит формирование листа с корнем у основания. В основании черешка первого листа закладывается меристематический бугорок, формирующий новый лист с корнем у основания.

Следующий лист возникает из бугорка, расположенного в основании черешка предыдущего листа. Основания всех вновь возникающих листьев и корней в совокупности формируют корневище, уникальное для всех ныне живущих высших растений. Его иногда называют филлогенным, т.е. развивающимся из листьев. Однако в ходе онтогенеза филлогенное корневище сменяется обычным; при этом меристематический бугорок (точка роста) начинает формировать стебель с зачатками листьев.

У длиннокорневищных папоротников на вершине, в непосредственной близости от верхушечной (апикальной) инициальной клетки, вычленяется бугорок из меристематических клеток. Из него может развиваться либо боковое корневище, либо лист, что также указывает на гомологичность этих органов. Вершина корневища длиннокорневищных папоротников может быть покрытой многочисленными чешуйками или оставаться совсем голой.

У короткокорневищных форм на самой вершине закладываются особые листья с недоразвитой листовой пластинкой и хорошо развитым основанием — лиддоподием, они обеспечивают дополнительную защиту зимующей почки. Ветвление растения может осуществляться не только за счёт стеблевых почек, но и почками, возникающими на черешках листьев или на листовых пластинках. Часто такие листовые почки сразу формируют молодые розетки, которые опадают и осуществляют вегетативное размножение; такие растения называют живородящими.

У некоторых папоротников, например у нефролеписа клубненосного, из стеблевых почек развиваются тонкие столонообразные корневища, лишённые листьев и покрытые кожистыми чешуйками. Выходя на поверхность земли, они формируют новую розетку. Кроме того на столонах возникают клубневидные боковые ответвления, осуществляющие вегетативное размножение.

На корневищах папоротников образуются придаточные корни. От настоящих корней придаточные корни папоротников, так же как и у плаунов и хвощей, отличаются тем, что не могут закладываться на уже сформированных частях побегов. Корни папоротников живут 3-4 года.

Стебель папоротников

Стволы (у травянистых форм корневища) в молодости имеют чаще всего центральную протостелу, которая в более старых частях переходит в структуру типа сифоно- и полистелы самых разнообразных форм чаще всего с центральной ксилемой и периферической флоэмой. Изредка даже образуются сосуды (как у Pteridium aquilinum).

Проводящий пучок окружен экзодермой. Вторичного утолщения нет, а прочность стволов достигается иначе, чем у Lycopodiopsidaи Equisetopsida: многочисленные пучки листовых следов проходят чаще всего на большом расстоянии в коре и вместе со склеренхимными пластинками укрепляют стебель. У некоторых древовидных папоротников прочность ствола повышается также благодаря мантии из жестких придаточных корней. Иногда такой покров может быть чрезвычайно толстым (до нескольких дециметров).

Листоподобные органы папоротников

Специфические листовые органы папоротников — вайи. Для них характерен длительный рост вершины, проявляющийся в образовании улитки (исключение — ужовниковые) и густая сеть обильно ветвящихся жилок. Развитие листьев под землёй часто длится несколько лет, а над землёй — завершается в течение 1-1,5 недель. У некоторых папоротников, например, у адиантума, комптосоруса, листья проявляют стеблевую природу — их рахисы вытягиваются в стеблевидную плеть и, достигнув поверхности земли, укореняются с образованием новой розетки. У лигодиума рахис листа своим поведением тоже напоминает стебель.

По гистологическому строению (наличию палисадной и губчатой паренхимы) эти листья в значительной мере напоминают листья высших наземных растений, однако клетки эпидермы у папоротников чаще всего содержат хлоропласты.

Основания листьев, черешки и листовые пластинки у многих видов покрыты чешуйками, которые иногда рассматриваются как микрофиллы (маленькие листья) — листья энационного происхождения. Разнообразие их форм, разм?