Парасимпатическая нервная система сосуды

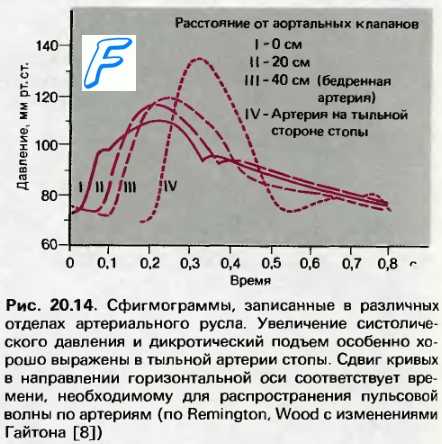

Оглавление темы “Сосудистый тонус. Эндотелий сосудов. Кровоснабжение головного мозга. Кровоснабжение сердца ( миокарда ).”: Нервная регуляция тонуса сосудов. Парасимпатические воздействия на сосуды. Влияние симпатической нервной системы на сосуды.Нейрогенное сужение сосудов осуществляется путем возбуждения адренергических волокон, которые действуют на гладкие мышцы сосудов путем высвобождения в области нервных окончаний медиатора адреналина. Торможение импульсов в симпатических нервных волокнах влияет на гладкие мышцы сосудов путем снижения их тонуса. Парасимпатические вазодилататорные волокна холинергической природы доказаны для группы волокон сакрального отдела, идущих в составе п. pelvicus. В блуждающих нервах отсутствуют сосудорасширяющие волокна для органов брюшной полости. В скелетных мышцах доказано наличие симпатических вазодилататорных нервных волокон, которые являются холинергическими. Внутрицен-тральный путь этих волокон начинается в моторной зоне коры мозга. Тот факт, что эти волокна могут возбуждаться при стимуляции двигательной области коры мозга, позволяет предположить, что они вовлекаются в системную реакцию, способствующую увеличению кровотока в скелетных мышцах в начале их работы. Гипоталамическое представительство этой системы волокон указывает на их участие в эмоциональных реакциях организма.

У теплокровных отсутствует «дилататорный» центр с особой системой «дилататорных» волокон. Вазомоторные сдвиги бульбоспинального уровня осуществляются исключительно путем изменения числа возбужденных констрикторных волокон и частоты их разрядов, т. е. сосудодвигательные эффекты возникают только путем возбуждения или торможения констрикторных волокон симпатических нервов. Адренергические волокна при электрической стимуляции могут передавать импульсацию с частотой 80—100 в 1 с. Однако в физиологическом покое частота импульсов в них составляет 1—3 в 1 с и может увеличиваться при прессорном рефлексе только до 12—15 имп/с. Из сказанного ясно, что практически весь диапазон величин сосудистых реакций, которые можно получить при электрической стимуляции нервов, соответствует увеличению частоты импульсов всего лишь на 1—12 в 1 мин, что вегетативная нервная система в норме функционирует при частоте разрядов значительно меньшей 10 имп/с. Электрическая стимуляция соответствующих симпатических волокон приводит к достаточно сильному повышению сопротивления сосудов скелетных мышц, кишечника, селезенки, кожи, печени, почки, жира; эффект выражен слабее в сосудах мозга, сердца. В сердце и почке этой вазоконстрикции противостоят местные вазодилататорные влияния, опосредованные активацией функций основных или специальных клеток ткани, одновременно запускаемые нейрогенным адренергическим механизмом. В результате такой суперпозиции двух механизмов выявление адренергической нейрогенной вазоконстрикции в сердце и почке составляет более сложную, чем для других органов, задачу. Общая закономерность все же состоит в том, что во всех органах стимуляция симпатических волокон вызывает активацию гладких мышц сосудов, иногда маскируемую одновременными или вторичными тормозными эффектами. При рефлекторном возбуждении симпатических нервных волокон, как правило, имеет место повышение сопротивления сосудов всех изученных областей (рис. 9.22). При торможении симпатической нервной системы (рефлексы с полостей сердца, депрессорный синокаротидный рефлекс) наблюдается обратный эффект. Различия между рефлекторными вазомоторными реакциями органов в основном количественные, качественные — обнаруживаются значительно реже. Одновременная параллельная регистрация сопротивления в различных сосудистых областях свидетельствует о качественно однозначном характере активных реакций сосудов при нервных влияниях. Учитывая небольшую величину рефлекторных констрикторных реакций сосудов сердца и мозга, можно полагать, что в естественных условиях кровоснабжения этих органов симпатические вазоконстрикторные влияния наних нивелируются метаболическими и общими гемодинамическими факторами, в результате чего конечным эффектом может быть расширение сосудов сердца и мозга. Этот суммарный дилататорный эффект обусловлен сложным комплексом влияний на указанные сосуды, а не только нейро-генных. Кроме того, эти отделы сосудистой системы обеспечивают обмен веществ в жизненно важных органах, поэтому слабость вазоконстриктор-ных рефлексов в этих органах обычно интерпретируют тем, что выраженные симпатические констрикторные влияния на сосуды мозга и сердца биологически нецелесообразно, так как это значительно уменьшало бы их кровоснабжение. – Также рекомендуем “Влияние простогландинов на сосуды. Воздействие кининов на стенку сосуда.” |

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 июня 2017; проверки требуют 7 правок.

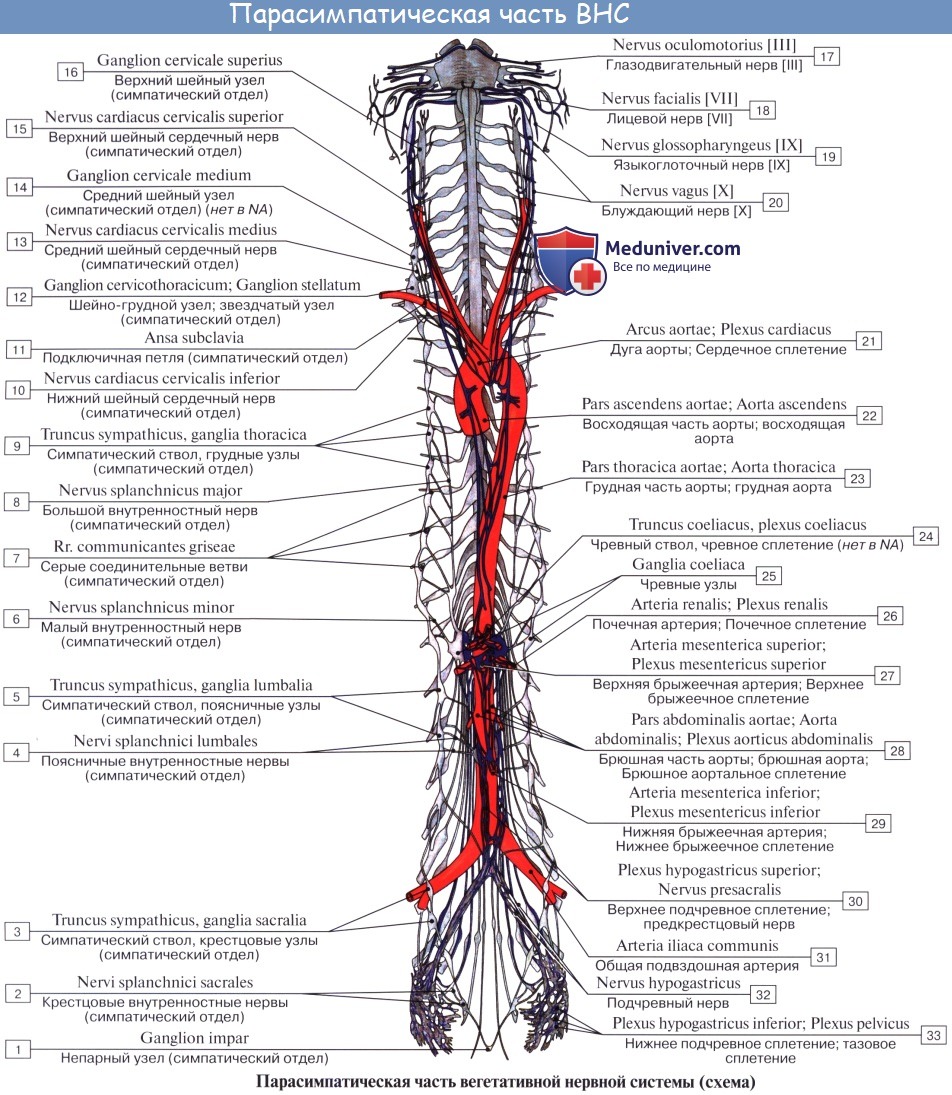

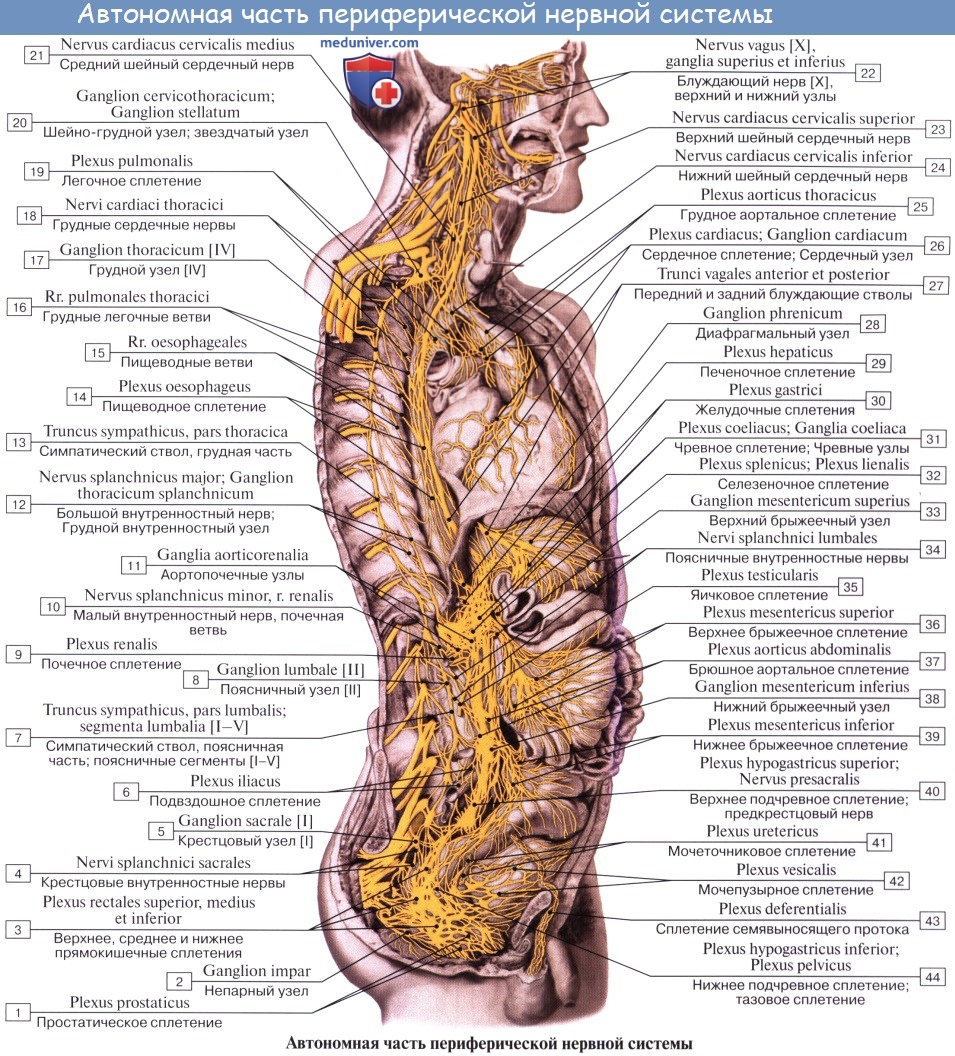

Анатомия иннервации вегетативной нервной системы. Системы: симпатическая (красным) и парасимпатическая (синим)

Парасимпатическая нервная система — часть вегетативной нервной системы, связанная с симпатической нервной системой и функционально ей противопоставляемая, поддерживает гомеостаз. В парасимпатической нервной системе находятся ганглии (нервные узлы).

Эмбриология[править | править код]

Эмбриональным источником для парасимпатической системы является ганглиозная пластинка. Парасимпатические узлы головы образуются путём миграции клеток из среднего и продолговатого мозга. Периферические парасимпатические ганглии пищеварительного канала происходят из двух участков ганглиозной пластинки — «вагусного» и пояснично-крестцового.

Анатомия и морфология[править | править код]

У млекопитающих в парасимпатической нервной системе выделяют центральный и периферический отдел. Центральный включает ядра головного мозга, ядра крестцового отдела спинного мозга, по результатам недавних исследований, более не относятся к центральному отделу.[1]

Основную массу парасимпатических узлов составляют мелкие ганглии, диффузно разбросанные в толще или на поверхности внутренних органов. Для парасимпатической системы характерно наличие длинных отростков у преганглионарных нейронов и чрезвычайно коротких — у постганглионарных.

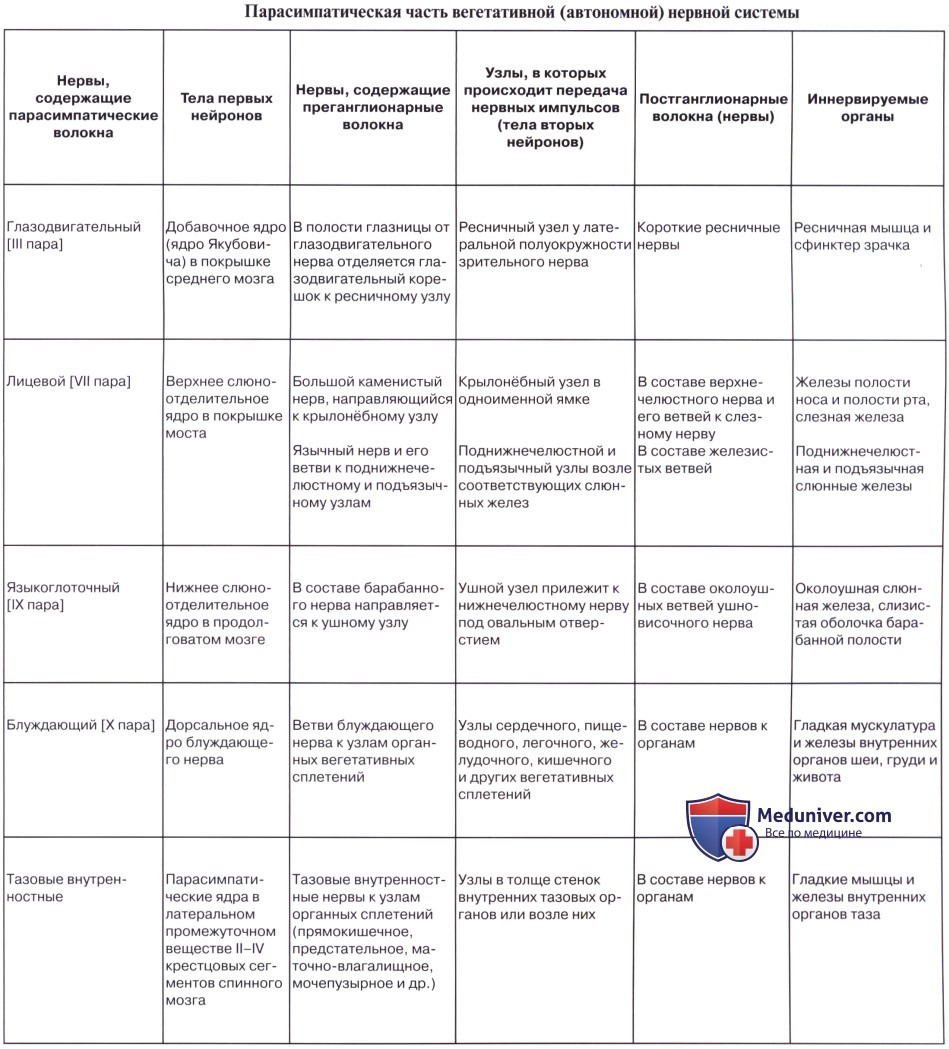

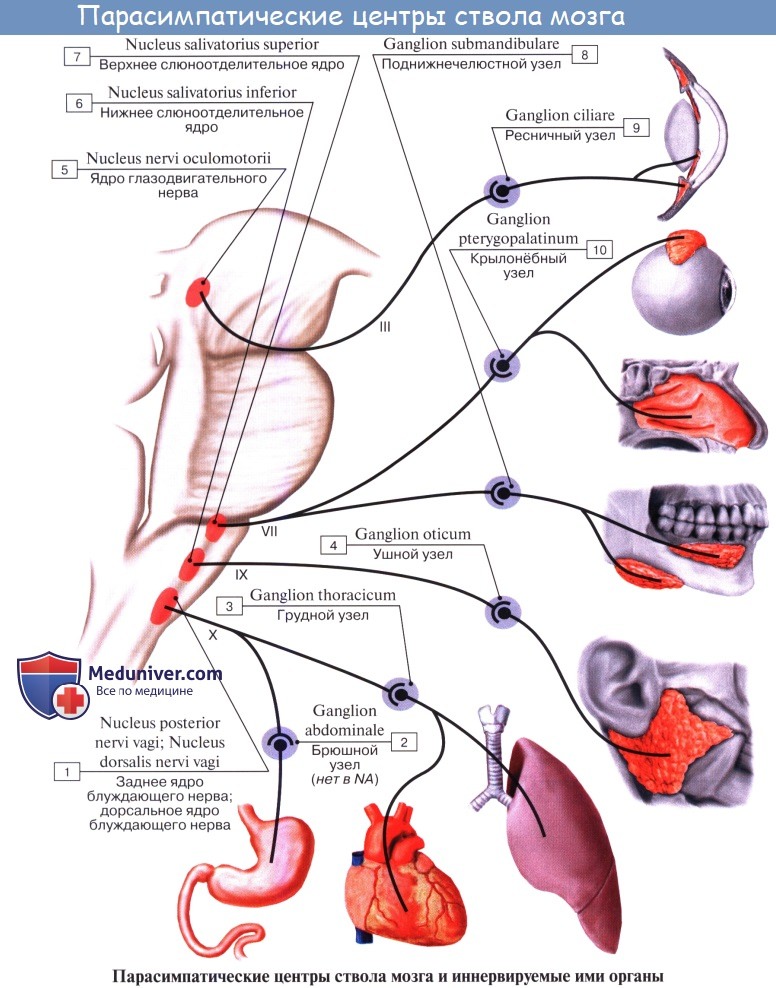

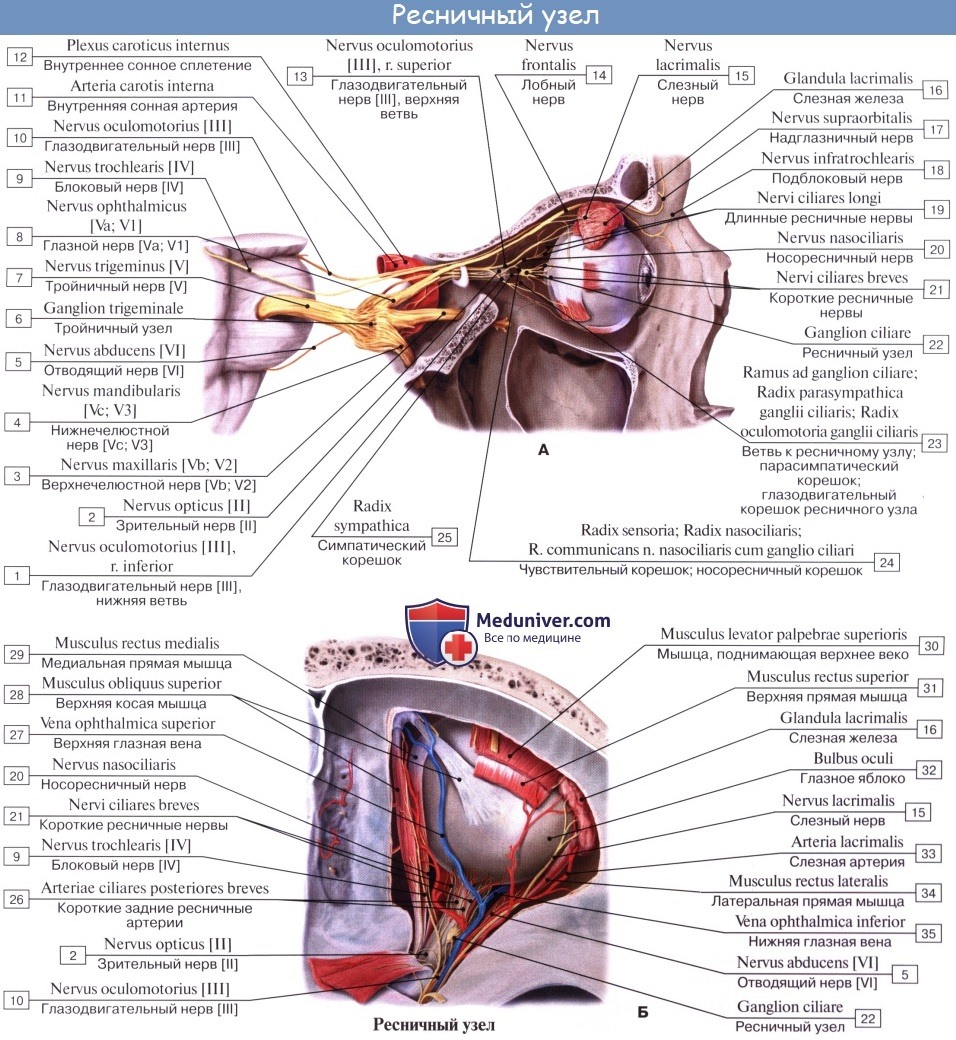

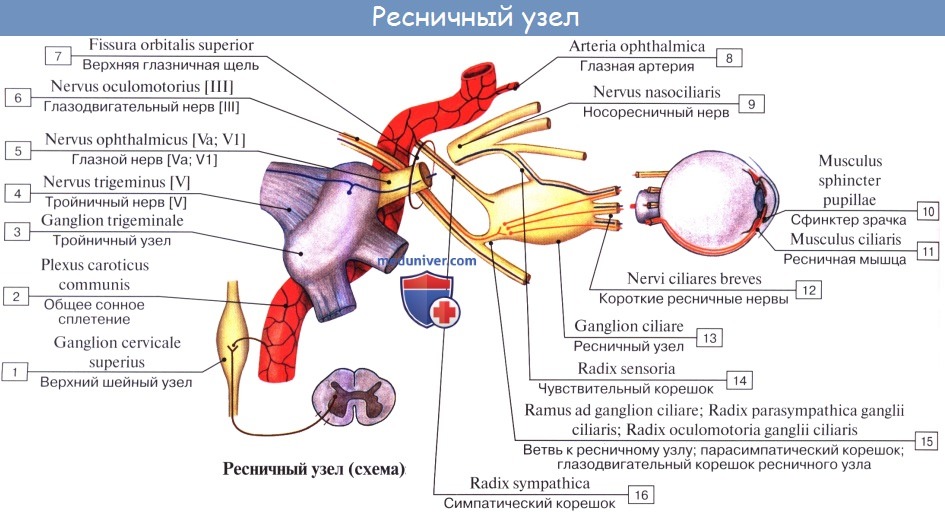

Головной отдел подразделяют на среднемозговую и продолговатомозговую части. Среднемозговая часть представлена ядром Эдингера-Вестфаля, расположенным вблизи передлазодвигательного нерва, и заканчиваются на эффекторных клетках ресничного ганглия (gangl. ciliare). Постганлионарные волокна вступают в глазное яблоко и идут к аккомодационной мышце и сфинктеру зрачка.

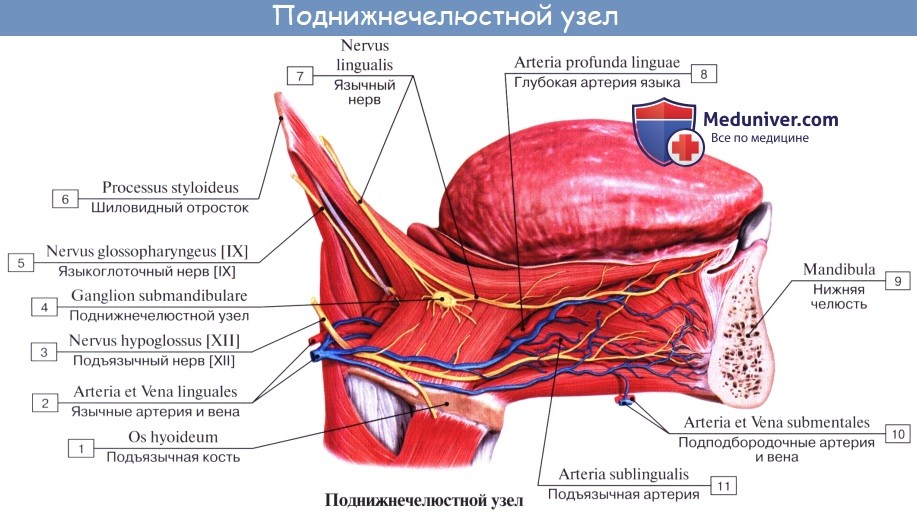

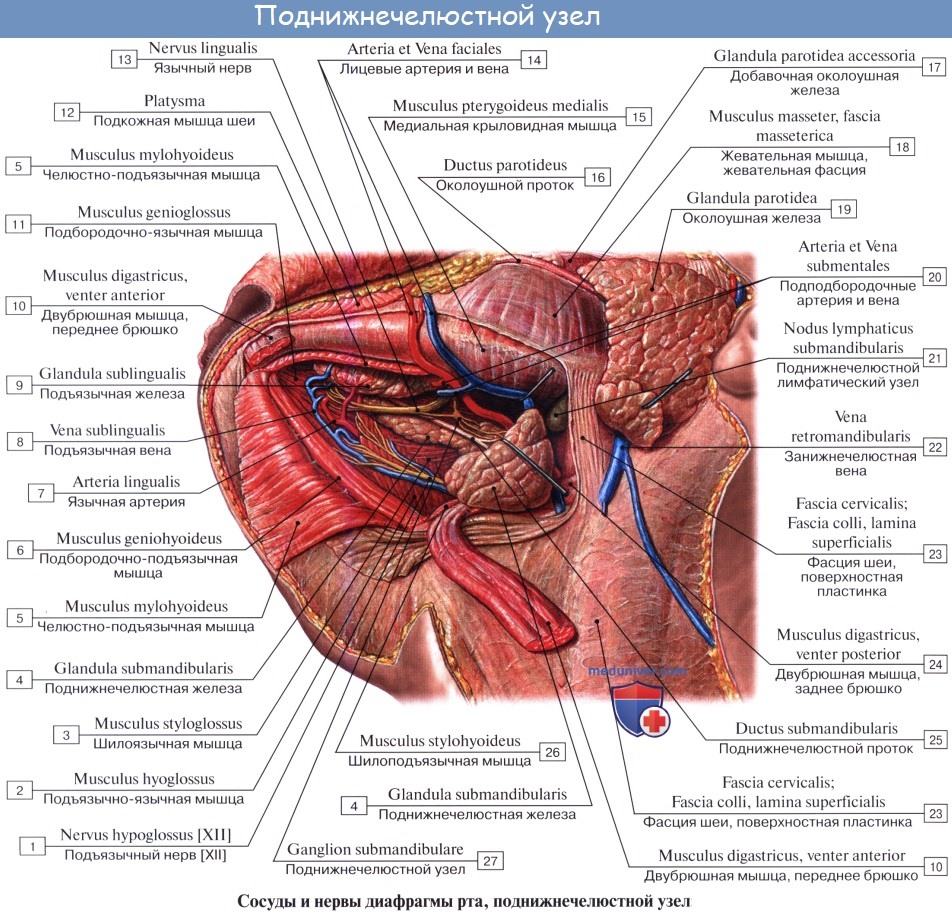

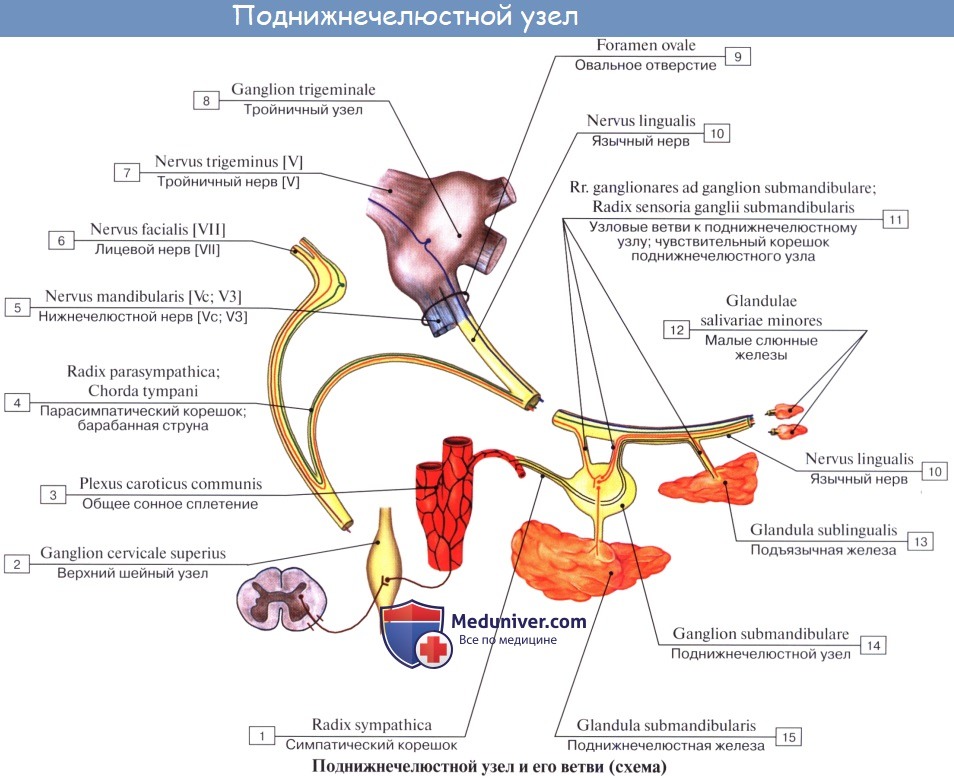

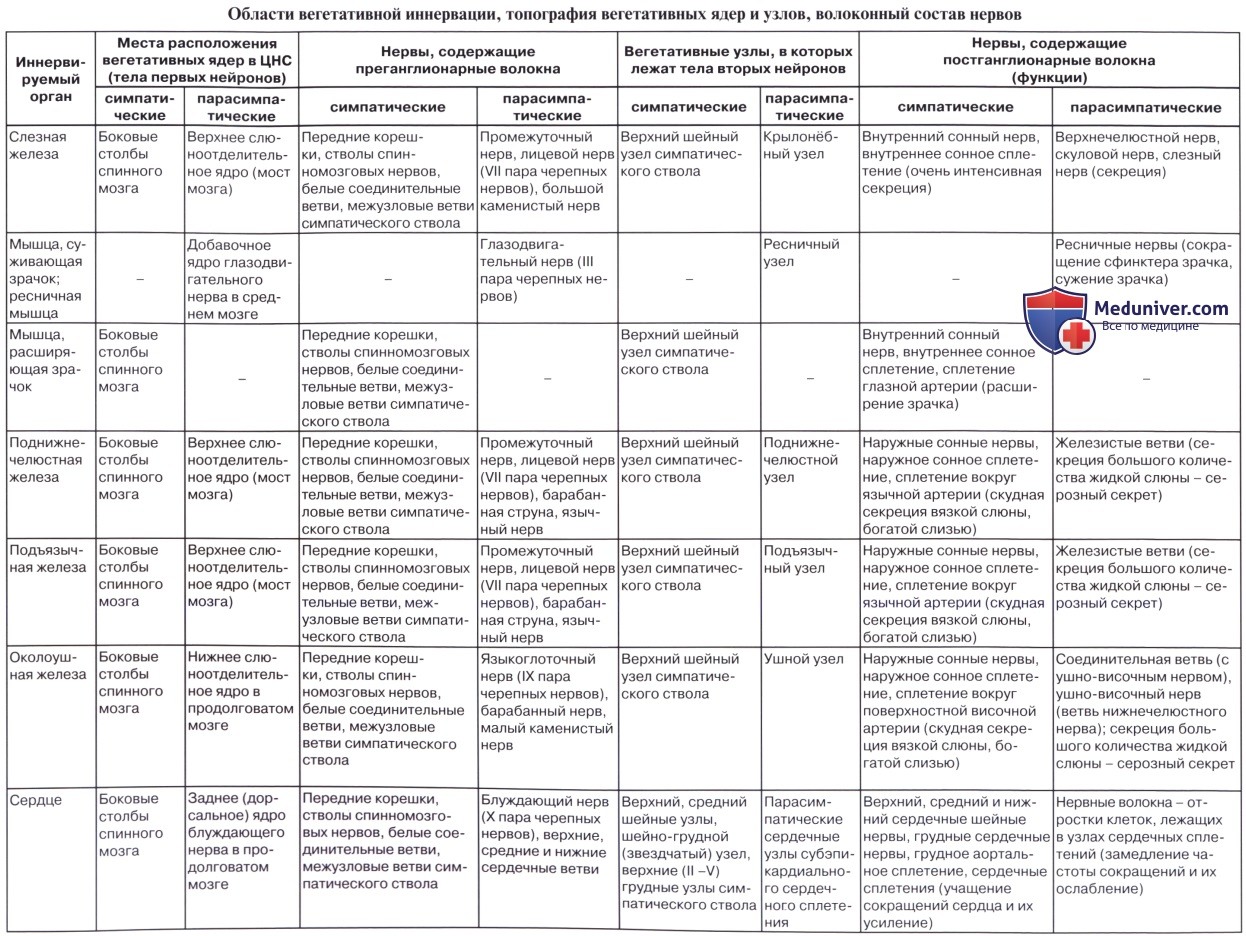

VII (лицевой) нерв тоже несет парасимпатическую компоненту. Через поднижнечелюстной ганглий он иннервирует подчелюстную и подъязычную слюнные железы, а переключаясь в крылонебном ганглии — слезные железы и слизистую носа.

Волокна парасимпатической системы также входят в состав IX (языкоглоточного) нерва. Через околоушной ганглий он иннервирует околоушные слюнные железы.

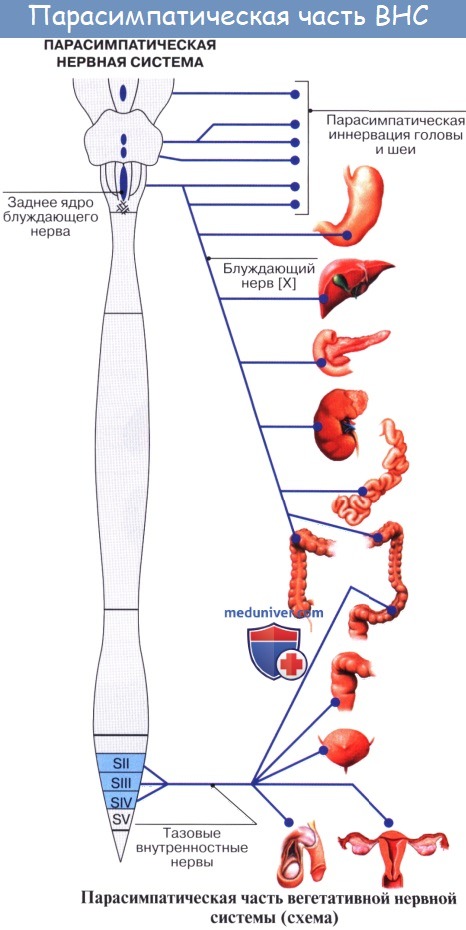

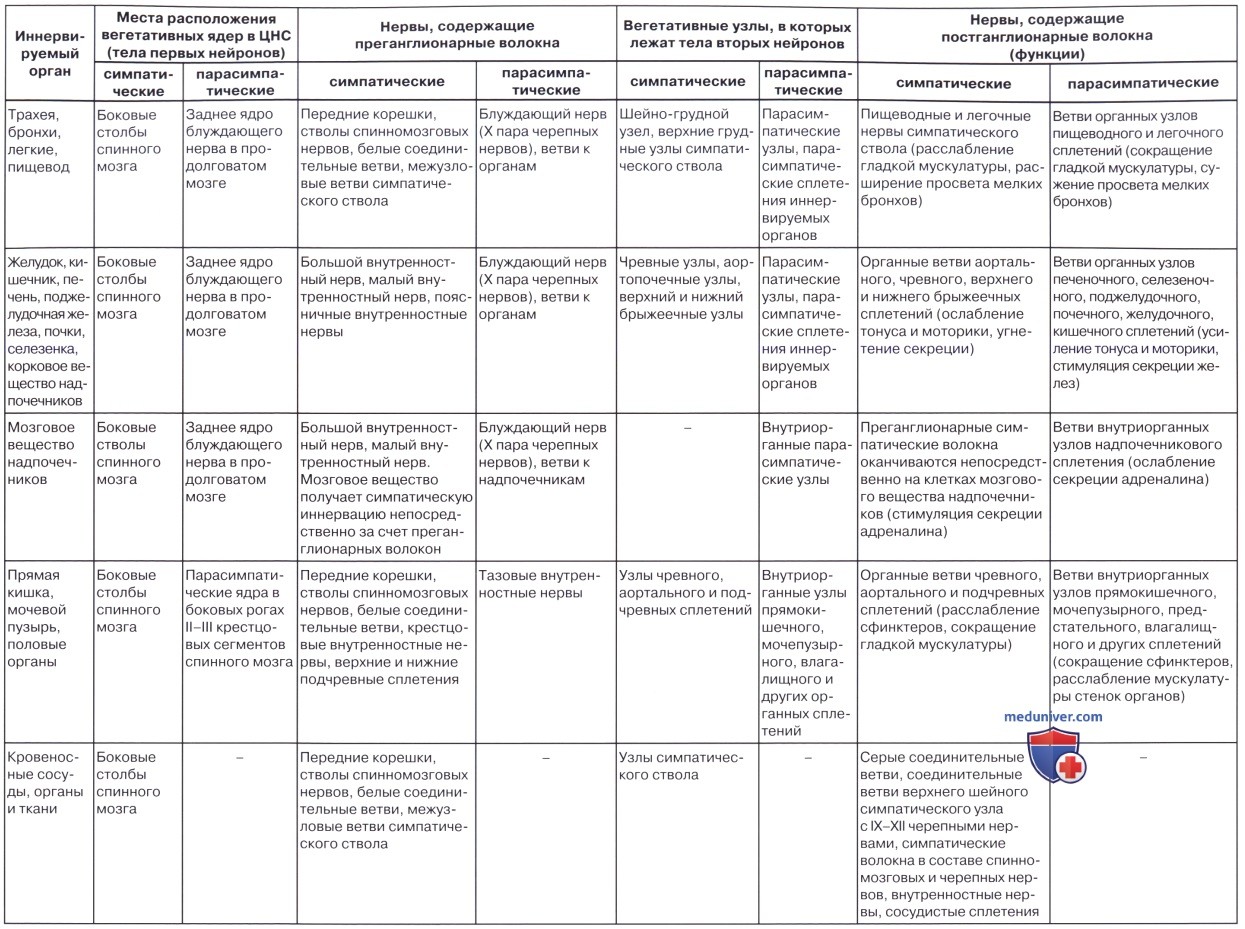

Основным парасимпатическим нервом является блуждающий нерв (N. vagus), который наряду с афферентными и эфферентными парасимпатическими волокнами включает чувствительные и двигательные соматические, и эфферентные симпатические волокна. Он иннервирует практически все внутренние органы до ободочной кишки.

Ядра спинномозгового центра располагаются в области II—IV крестцовых сегментов, в боковых рогах серого вещества спинного мозга. Они отвечают за иннервацию ободочной кишки и органов малого таза.

Физиология[править | править код]

Преимущественно нейроны парасимпатической нервной системы являются холинергическими. Хотя известно, что наряду с основным медиатором постганглионарные аксоны одновременно выделяют пептиды (например, вазоактивный интестинальный пептид (VIP)). Кроме того, у птиц в ресничном ганглии наряду с химической передачей присутствует и электрическая.

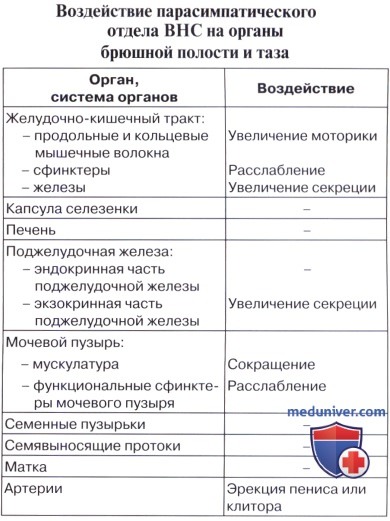

Известно, что парасимпатическая стимуляция в одних органах вызывает тормозное действие, в других — возбуждающий ответ. В любом случае действие парасимпатической системы противоположно симпатической (исключение — действие на слюнные железы, где и симпатическая, и парасимпатическая нервная система вызывают активацию желез).

Парасимпатическая нервная система иннервирует радужную оболочку, слезную железу, подчелюстную и подъязычную железу, околоушную железу, легкие и бронхи, сердце (уменьшение частоты и силы сердечных сокращений), пищевод, желудок, толстую и тонкую кишку (усиление секреции железистых клеток). Сужает зрачок, усиливает секрецию сальных и других желез, сужает коронарные сосуды, улучшает перистальтику.

Парасимпатическая нервная система не иннервирует потовые железы и сосуды конечностей.

См. также[править | править код]

- Симпатическая нервная система

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Биологический энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — С. 450

- Ноздрачев А. Д. Физиология вегетативной нервной системы. — Л-д: Медицина, 1983

- Физиология вегетативной нервной системы. — Л-д: Наука, 1981. — С. 181—211

Источник

Оглавление темы “Вегетативная ( автономная ) нервная система.”:

- Вегетативная (автономная) нервная система. Функции вегетативной нервной системы.

- Рефлекторная дуга вегетативной нервной системы.

- Развитие вегетативной нервной системы.

- Cимпатическая нервная система. Центральный и переферический отдел симпатической нервной системы.

- Симпатический ствол. Шейный и грудной отделы симпатического ствола.

- Поясничный и крестцовый ( тазовый ) отделы симпатического ствола.

- Парасимпатическая нервная система. Центральная часть ( отдел ) парасимпатической нервной системы.

- Периферический отдел парасимпатической нервной системы.

- Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Парасимпатическая нервная система

Парасимпатическая часть исторически развивается как надсегментарный отдел, и поэтому центры ее располагаются не только в спинном мозге, но и в головном.

Центры парасимпатической части

Центральная часть парасимпатического отдела состоит из головного, или краниального, отдела и спинномозгового, или сакрального, отдела.

Некоторые авторы считают, что парасимпатические центры располагаются в спинном мозге не только в области крестцовых сегментов, но и в других отделах его, в частности в пояснично-грудном отделе между передним и задним рогом, в так называемой интермедиарной зоне. Центры дают начало эфферентным волокнам передних корешков, вызывающих расширение сосудов, задержку потоотделения и торможение сокращения непроизвольных мышц волос в области -туловища и конечностей.

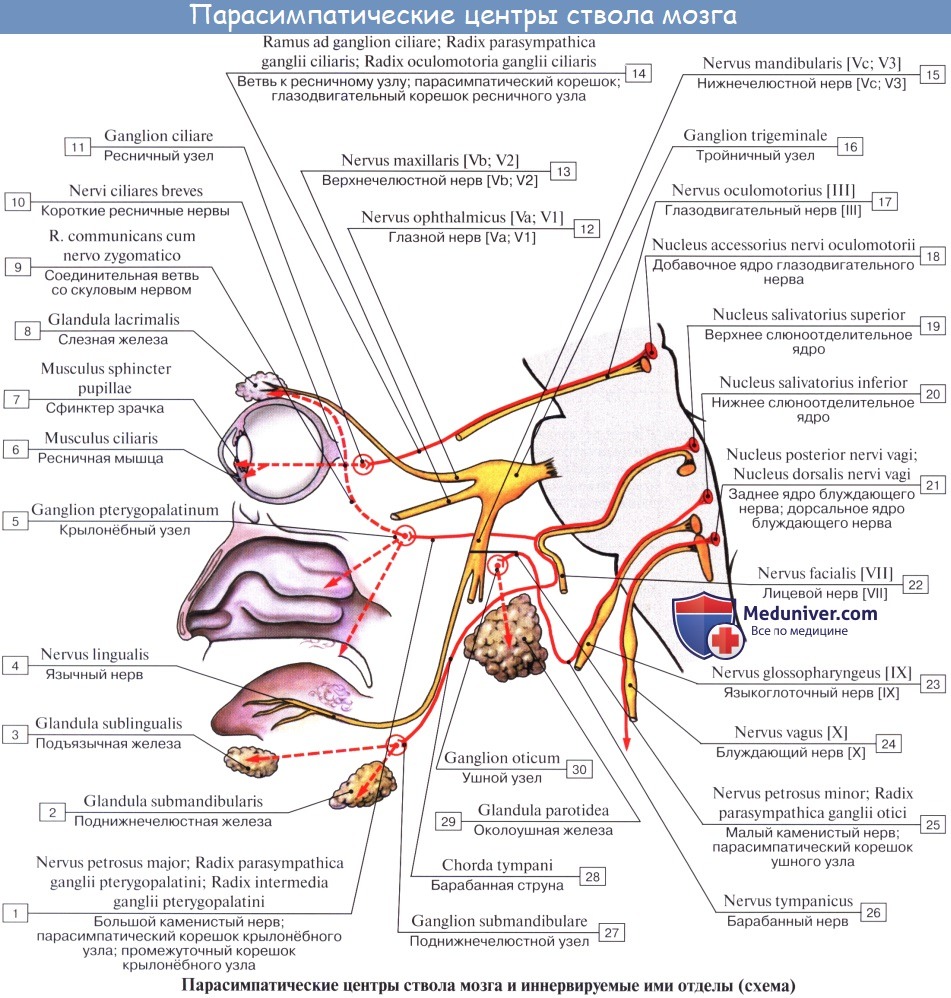

Краниальный отдел в свою очередь состоит из центров, заложенных в среднем мозге (мезэнцефалическая часть), и в ромбовидном мозге — в мосту и продолговатом мозге (бульбарная часть).

1. Мезэнцефалическая часть представлена nucleus accessorius n. oculomotorii и срединным непарным ядром, за счет которых иннервируется мускулатура глаза — m. sphincter pupillae и m. ciliaris.

2. Бульварная часть представлена nucleus saliva tonus superior n. facialis (точнее, n. intermedius), nucleus salivatorius inferior n. glossopharyngei и nucleus dorsalis n. vagi (см. соответствующие нервы).

Сакральный отдел. Парасимпатические центры лежат в спинном мозге, в substantia itermedialateralis бокового рога на уровне II — IV крестцовых сегментов.

Периферический отдел парасимпатической нервной системы.

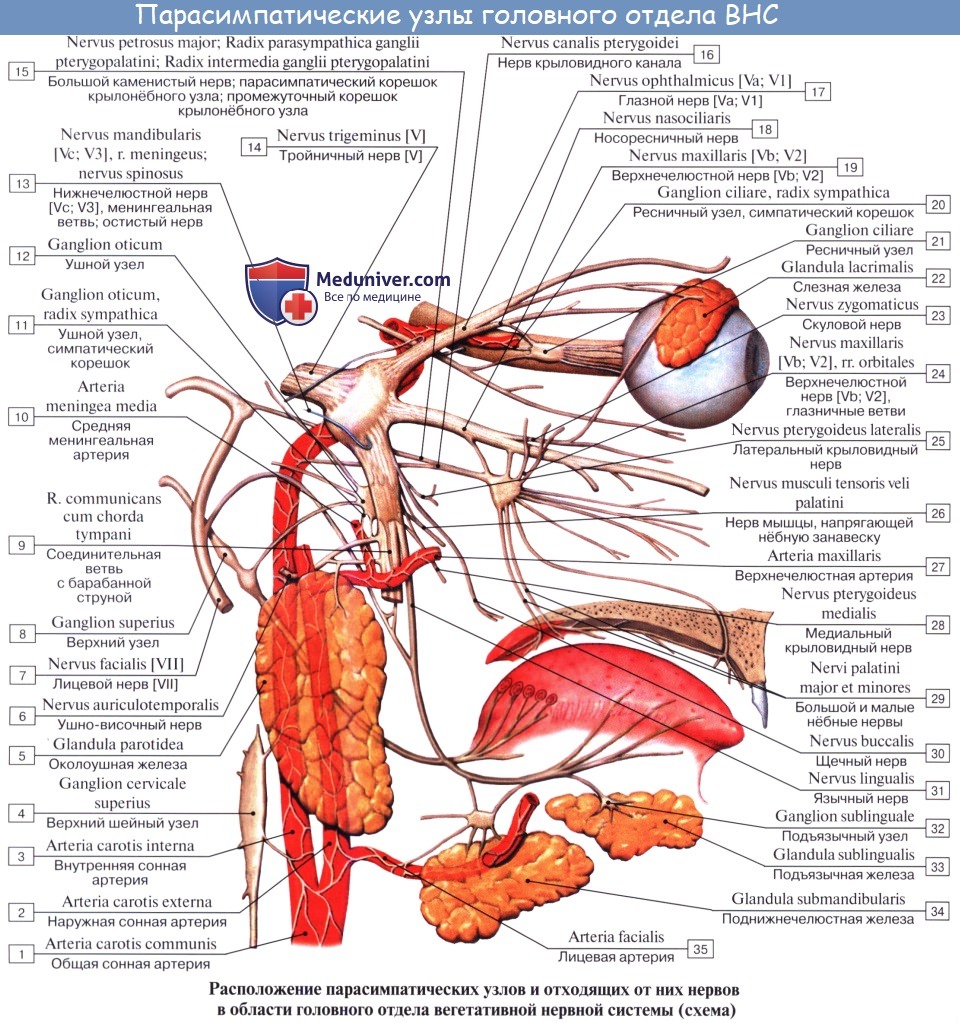

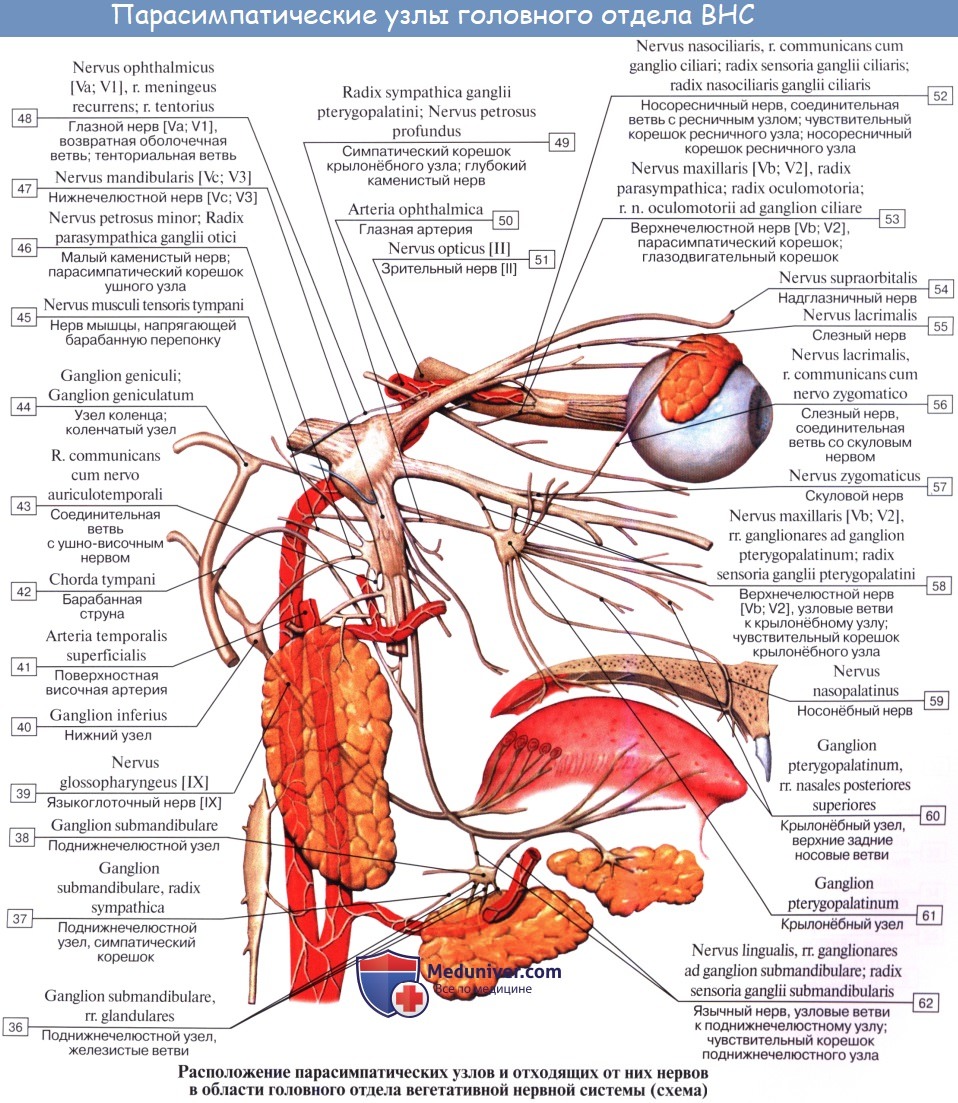

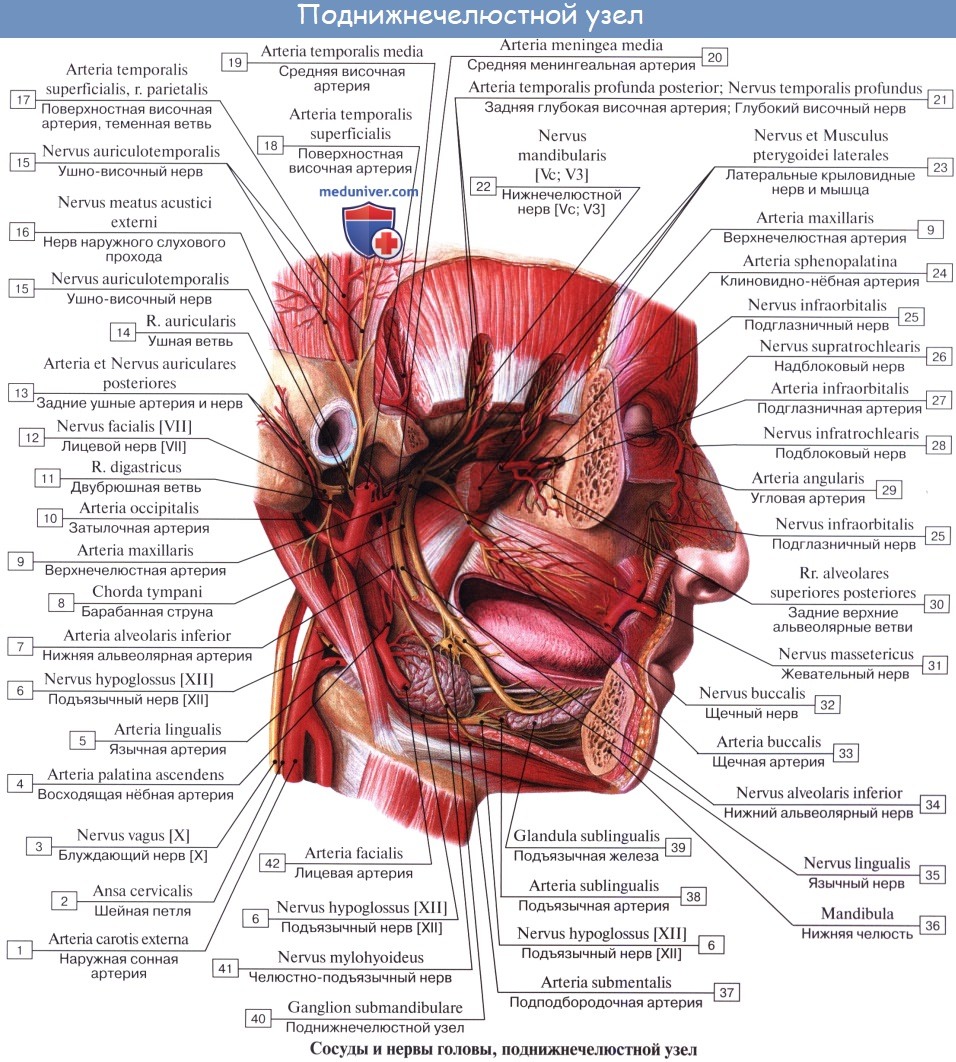

Периферическая часть краниального отдела парасимпатической системы представлена: 1) преганглионарными волокнами, идущими в составе III, VII, IX и X пар черепных нервов (возможно, и в составе I и XI); 2) терминальными узлами, расположенными вблизи органов, а именно: ganglia ciliare, pterygopalatinum, submandibulare, oticum, и З) постганглионарными волокнами; постганглионарные волокна имеют или самостоятельный ход, как, например, nn. ciliares breves, отходящие от ganglion ciliare, или идут в составе каких-либо нервов, как, например, постганглионарные волокна, отходящие от ganglion oticum и идущие в составе n. auriculotemporalis. Некоторые авторы указывают, что парасимпатические волокна выходят также и из других сегментов спинного мозга и идут через передние корешки, направляясь к стенкам туловища и конечностей.

Периферическая часть сакрального отдела парасимпатической системы представлена волокнами, которые в составе передних корешков II —IV крестцовых нервов и далее в составе их передних ветвей, образующих plexus sacralis (анимальное сплетение), входят в малый таз. Здесь они отделяются от сплетения и в виде nn. splanchnici pelvini направляются к plexus hypogastricus inferior, иннервируя вместе с последним тазовые внутренности: прямую кишку с colon sigmoideum, мочевой пузырь, наружные и внутренние половые органы. Раздражение nn. splanchnici pelvini вызывает сокращение прямой кишки и мочевого пузыря (m. detrusor vesicae) с ослаблением их сфинктеров. Волокна симпатического подчревного сплетения задерживают опорожнение этих органов; они же возбуждают сокращение матки, тогда как nn. splanchnici pelvini его тормозят. Nn. splanchnici pelvini содержат в себе еще сосудорасширяющие волокна (nn. erigentes) для corpora cavernosa penis et clitoridis, обусловливающие эрекцию.

Парасимпатические волокна, отходящие от сакрального отдела спинного мозга, идут в тазовые сплетения не только в составе nn. erigentes и nn. splanchnici pelvini, но и в составе nervus pudendus (преганглионарные волокна). Половой нерв является сложным нервом, содержащим в своем составе, кроме анимальных волокон, также и вегетативные (симпатические и парасимпатические), входящие в нижнее подчревное сплетение.

Симпатические волокна, отходящие от узлов крестцового отдела симпатического ствола в качестве постганглионарных, присоединяются к половому нерву в “полости малого таза и проходят через нижнее подчревное сплетение к тазовым органам.

К парасимпатической нервной системе относится также так называемая интрамуральная нервная система.

В стенках ряда полостных органов находятся нервные сплетения, содержащие мелкие узлы (терминальные) с ганглиозными клетками и безмиелиновыми волокнами, — ганглиозно-сетевидная, или интрамуральная, система.

Интрамуральная система особенно выражена в пищеварительном тракте, где она представлена несколькими сплетениями.

1. Мышечно-кишечное сплетение, plexus mysentericus — между продольной и кольцевой мускулатурой пищеварительной трубки.

2. Подслизистое сплетение, plexus submucosus, находящееся в подслизистой основе. Последнее переходит в сплетение желез и ворсинок.

К периферии от названных сплетений располагается диффузная нервная сеть. К сплетениям подходят нервные волокна от симпатической и парасимпатической систем. В интрамуральных сплетениях происходит переключение предузловых волокон парасимпатической системы на послеузловые.

Итрамуральные сплетения, как и экстраорганные сплетения полостей туловища, являются по своему составу смешанными. В последнее время в интрамуральных сплетениях пищеварительного тракта обнаружены и клетки симпатической природы.

Учебное видео анатомии вегетативной нервной системы (ВНС)

Резюме

Центры парасимпатической части вегетативной нервной системы расположены в стволе головного мозга (вегетативные ядра III, VII, IX и X черепных нервов) и в крестцовых сегментах (SII-SIV) спинного мозга, где залегают парасимпатические ядра.

Преганглионарные волокна выносящего (эфферентного) пути парасимпатической части заканчиваются в вегетативных узлах, расположенных возле внутренних органов или в толще этих органов. В этих парасимпатических узлах залегают тела клеток вторых эфферентных парасимпатических нейронов. Аксоны вторых нейронов идут к рабочим внутренним органам, расположенным в области головы, шеи, в грудной и брюшной полостях и в полости таза.

Парасимпатическая иннервация органов брюшной полости и таза состоит из двух топографически разных систем – черепной и крестцовой частей. Эта иннервация отличается от симпатической тем, что синапс преганглионар-ного (первого) нейрона со вторым (постганглионарным) расположен в узле в стенках органа.

• Черепная часть. Преганглионарный нейрон находится в дорзальном ядре блуждающего нерва в продолговатом мозге. Аксоны (преганглионарные нервные волокна) идут вместе с блуждающим нервом к висцеральным или внутристеночным узлам, где они образуют синапсы с постганглионарным нейроном. Парасимпатические волокна блуждающего нерва иннервируют желудок, печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, почки, надпочечники, тонкую и толстую кишку до сигмовидной ободочной кишки.

• Крестцовая часть. Начинается от латеральных рогов спинного мозга SII-SIV сегментов (крестцовое латеральное промежуточное ядро). Аксоны (синаптические нервные волокна) преодолевают очень короткое расстояние в составе спинных нервов SII-SIV, затем они отделяются и идут как тазовые внутренностные нервы к клеткам узла в нижние подчревные нервные пучки или стенки органов, где образуют синапсы с постганглионарными нейронами. Крестцовая часть иннервирует оставшуюся часть толстой кишки, анус, мочевой пузырь, мочеточник, а также внутренние и наружные половые органы.

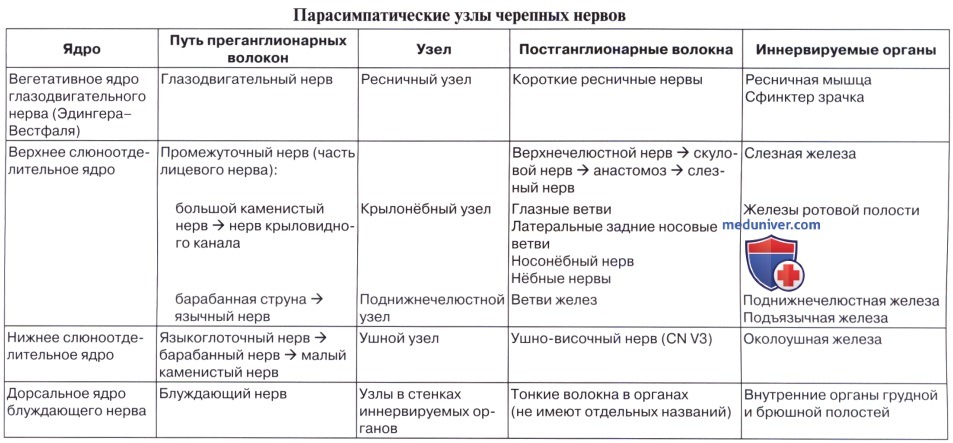

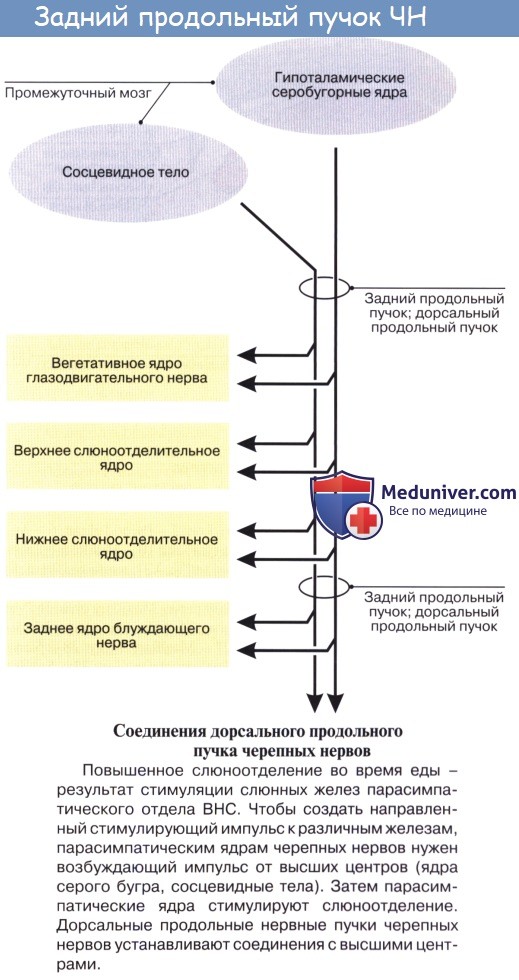

а) Парасимпатический отдел BHC (черепная часть). Четыре из двенадцати черепных нервов имеют вегетативные (парасимпатические) ядра:

• вегетативное ядро (Эдингера-Вестфаля) глазодвигательного нерва [CN III];

• верхнее слюноотделительное ядро лицевого нерва [CN VII];

• нижнее слюноотделительное ядро языкоглоточного нерва [CN IX];

• дорсальное ядро блуждающего нерва (CN X).

б) Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (пояснично-крестцовая часть). Эфферентные волокна выходят из переднего крестцового отверстия в вентральных корнях сегментов SII-SIV. Волокна собираются в пучки и формируют тазовые внутренностные нервы, объединяясь с симпатическими волокнами.

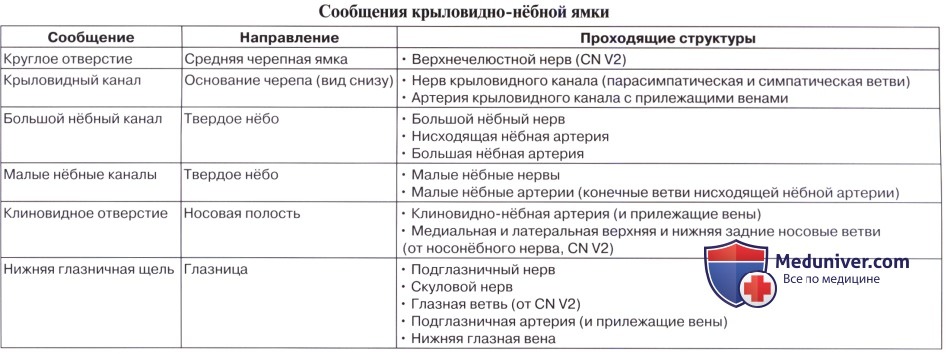

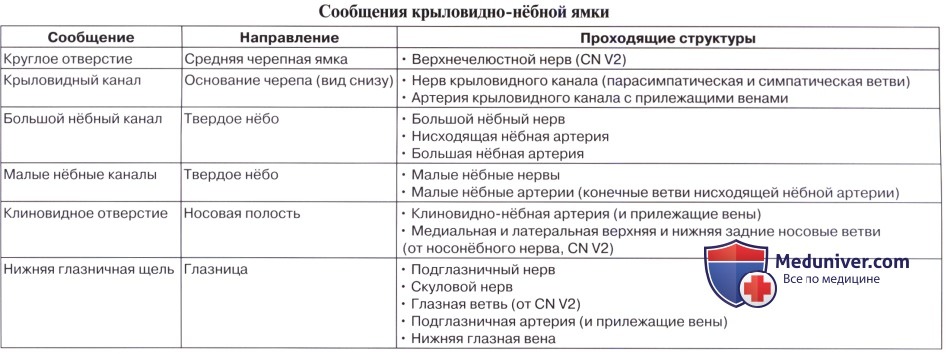

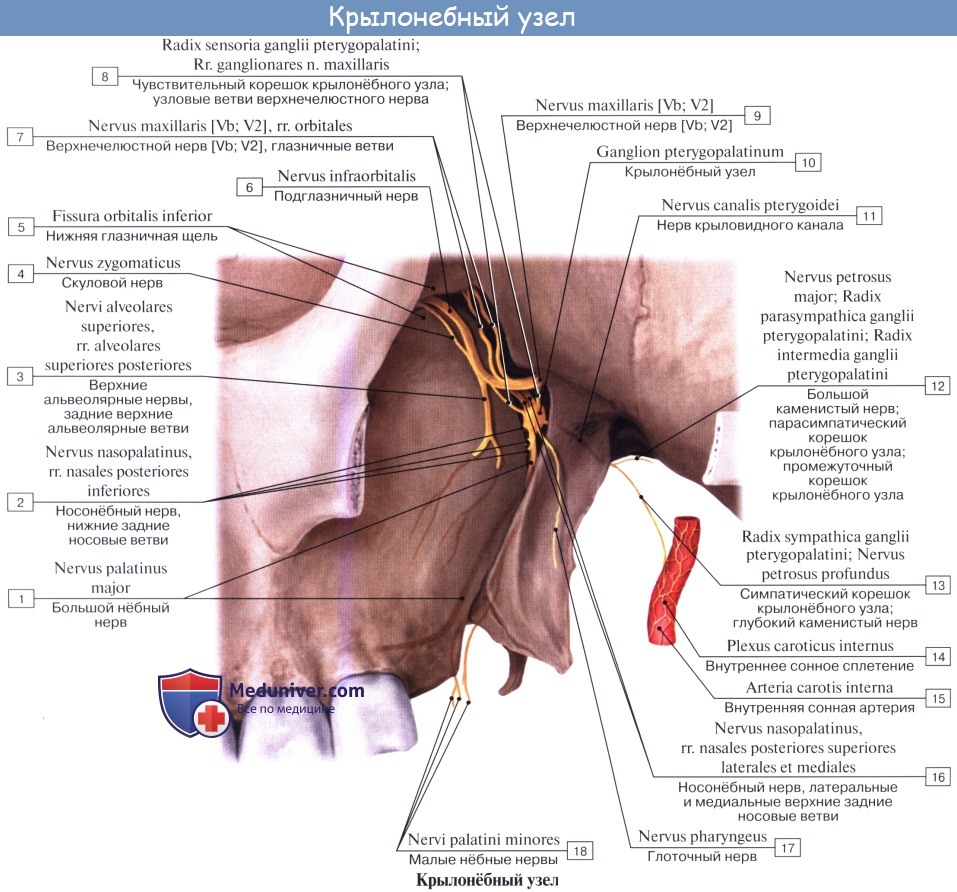

в) Распространение нервов из крыловидно-нёбной ямки. Верхнечелюстной нерв идет из средней черепной ямки через круглое отверстие в крыловидно-нёбную ямку. Близко к верхнечелюстному нерву расположен парасимпатический крылонёбный узел, где предузловые волокна образуют синапсы с клетками узла, которые, в свою очередь, иннервируют слезные, малые носовые и нёбные железы. Крылонёбный узел получает преганглионарные волокна из большего каменистого нерва, который является ветвью лицевого нерва. Симпатические волокна глубокого каменистого нерва, как и чувствительные волокна верхнечелюстного нерва, проходят через этот узел, не образуя синапсов.

Вернуться в оглавление раздела “Анатомия нервной системы человека”.

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 27.8.2020

Источник