Патология сосудов головы у детей

Инсульт принято считать заболеванием взрослых. Однако сегодня специалистам все чаще приходится сталкиваться с тем, что от инсульта страдают совсем маленькие пациенты. К каким проблемам могут привести нарушения мозгового кровообращения у детей, когда родителям стоит бить тревогу и как решить эти проблемы, расскажет наша статья.

Функционирование головного мозга требует значительных затрат энергии, источники которой он получает через сеть кровоснабжения. Во время напряженной физической и умственной работы, а также при психоэмоциональном возбуждении энергетические потребности мозга значительно возрастают.

Снабжение мозга кровью обеспечивается тремя крупными артериями: двумя внутренними сонными артериями (a. carotis interna) и основной артерией (a. basilaris). Полная остановка кровотока в головной мозг в течение 5-6 мин. приводит к необратимой гибели клеток мозга. При недостатке кровоснабжения мозга (ишемия) возникает зона инфаркта мозга с необратимыми изменениями в ней.

К нарушению мозгового кровообращения приводят различные патологические состояния мозговых сосудов, возникающие как внутри них, так и при воздействии на сосуды извне. Иногда патология сосудов имеет врожденный характер. Специалисты утверждают, что одной из основных причин острых и хронических нарушений мозгового кровообращения в детском возрасте являются врожденные патологические извитости внутренних сонных артерий, изолированные или в сочетании с другими аномалиями магистральных сосудов головы.

Нормальное кровоснабжение клеток мозга важно в любом возрасте. Но нельзя забывать о том, что ребенок практически каждый день учится чему-то новому, открывает для себя окружающий мир. А это требует от него максимальных затрат энергии, концентрации внимания и памяти. Поэтому нарушение мозгового кровообращения может иметь фатальные последствия для умственного и физического развития ребенка. Понять, что у ребенка есть какие-то проблемы мозгового кровообращения, очень сложно. Однако серьезным поводом для беспокойства родителей может быть один или несколько следующих симптомов:

1.Мигренеподобные головные боли:

- двусторонние, различной интенсивности и продолжительности;

- высокой частоты (от 1-3 приступов в неделю до ежедневных);

- без или с вегетативными симптомами, свето-, звукобоязнью.

2.Головокружения системного и несистемного характера.

3.Астенические состояния и когнитивные нарушения:

- быстрая утомляемость;

- снижение успеваемости в школе;

- расстройства сна

- снижение концентрации внимания, памяти.

Один или несколько перечисленных выше признаков – повод для обращения к специалисту, который подберет необходимое лечение. В таких случаях в комплексную медикаментозную терапию, как правило, включают лекарственные средства следующих групп: вазоактивные препараты, улучшающие микроциркуляцию; пластичность эритроцитов; нейрометаболические средства различных фармакологических групп; антиоксиданты.

Из ноотропных препаратов, применяемых для лечения и профилактики сосудистых заболеваний головного мозга, можно выделить D-гопантеновую кислоту. Это ноотроп смешанного типа действия с широким спектром клинического применения. Он улучшает обменные процессы и кровообращение в головном мозгу, повышает утилизацию глюкозы. D-гопантеновая кислота оптимизирует биоэнергетические процессы в нервной клетке, способствует улучшению работы нейронов в условиях гипоксии, защищает мозг от ее повреждающих воздействий. Препарат оказывает положительное влияние на метаболические процессы и микроциркуляцию в ишемизированных тканях. D-гопантеновая кислота обладает противосудорожным действием, нейровегетотропным эффектом, проявляет нейропротективное и нейротрофическое действие. Препарат улучшает когнитивные функции (память, внимание, восприятие), повышает объем познавательной деятельности. Благодаря седативному эффекту он не вызывает нарушений сна, а мягкий стимулирующий эффект не вызывает гиперактивности. D-гопантеновая кислота обладает высоким профилем безопасности, поэтому ее препараты разрешены к использованию у детей с первых дней жизни.

Мнение специалиста:

Михаил ЛОБОВ, докт. мед. наук, проф., руководитель клиники детской неврологии МОНИКИ, главный детский невролог Минздрава Московской области

Марина БОРИСОВА, канд. мед. наук, старший научный сотрудник клиники детской неврологии МОНИКИ.

На сегодняшний день нарушения мозгового кровообращения в структуре детской неврологической патологии не редкость. Эпидемиологические исследования последних лет показали, что они составляют 8-10%. По данным национальных регистров частота инсультов у детей от 2-3 до 13 случаев на 100 тыс. детей. Смертность от инсульта у детей – 7-36%.

Спектр патологических состояний, приводящих к ишемическим поражениям головного мозга в детском возрасте, достаточно широк. К ним относят врожденные пороки сердца, инфекционно-аллергические васкулиты, токсические поражения сосудов головного мозга, заболевания, проявляющиеся симптоматической артериальной гипертензией, гематологические расстройства, генетические нарушения, вазомоторные дистонии, мигрень и др.

Одной из основных причин острой и хронической церебральной ишемии у детей служат врожденные аномалии прецеребральных и церебральных сосудов, и прежде всего патологические извитости внутренней сонной артерии (ПИ ВСА), изолированные либо сочетающиеся с другими пороками сердечно-сосудистой системы. Распространенность ПИ ВСА достаточно высока и составляет, по данным скрининга, проведенного в Московской области, с использованием метода цветового дуплексного сканирования в общей детской популяции 26%; в отобранной группе пациентов, страдающих мигренью и мигренеподобными головными болями, – 29,5%. Почти в половине наблюдений ПИ ВСА двусторонние; у 30% больных ПИ ВСА сочетаются с аномалиями позвоночных артерий (гипоплазия, аномалии положения, патологические извитости). Гемодинамически значимая ПИ ВСА снижает перфузию мозга и может служить причиной как хронической, так и острой церебральной ишемии уже в детском возрасте. При двусторонних ПИ ВСА и сочетанных аномалиях степень нарушения мозгового кровотока возрастает, равно как и риск развития транзиторных ишемических атак и инфарктов мозга.

В последнее время среди причин формирования ПИ ВСА называется врожденная неполноценность соединительной ткани. В результате экспериментальных исследований предложена одна из наиболее вероятных гипотез патогенеза конфигурационных сосудистых аномалий: появление дефектов в структуре эластина и коллагена вследствие эндогенного (возможно, генетически детерминированного) усиления активности деградативных энзимов (коллагеназы и эластазы). В наших наблюдениях наследственные формы синдромальной патологии (СЭД, недифференцированная дисплазия соединительной ткани) диагностированы у 60% детей с ПИ ВСА.

Наследственность – еще одна причина ПИ ВСА. Частота семейных случаев составляет 50%.

ПИ ВСА, не сопровождающиеся нарушением церебральной гемодинамики, как правило, асимптомны. Нами показано, что в процессе роста ребенка возможно полное нивелирование ПИ ВСА либо «выпрямление» артерии, что сопровождается восстановлением или улучшением кровотока и регрессом неврологических нарушений.

Комплексная лекарственная терапия служит надежным средством профилактики острых ишемических поражений мозга. Препаратами выбора являются вазоактивные препараты, ноотропы, антиоксиданты, психотропные препараты, нейротропные витаминные комплексы. Надо сказать, что проведение последовательных курсов медикаментозной терапии позволяет добиться регресса основных клинических проявлений цереброваскулярной недостаточности: интенсивности и частоты приступов головной боли (70% больных), когнитивных расстройств (50%), астенических проявлений (70%), психовегетативных расстройств (60%) – и, как следствие, улучшить качество жизни детей, посещаемость школьных занятий и показатели успеваемости.

Источник

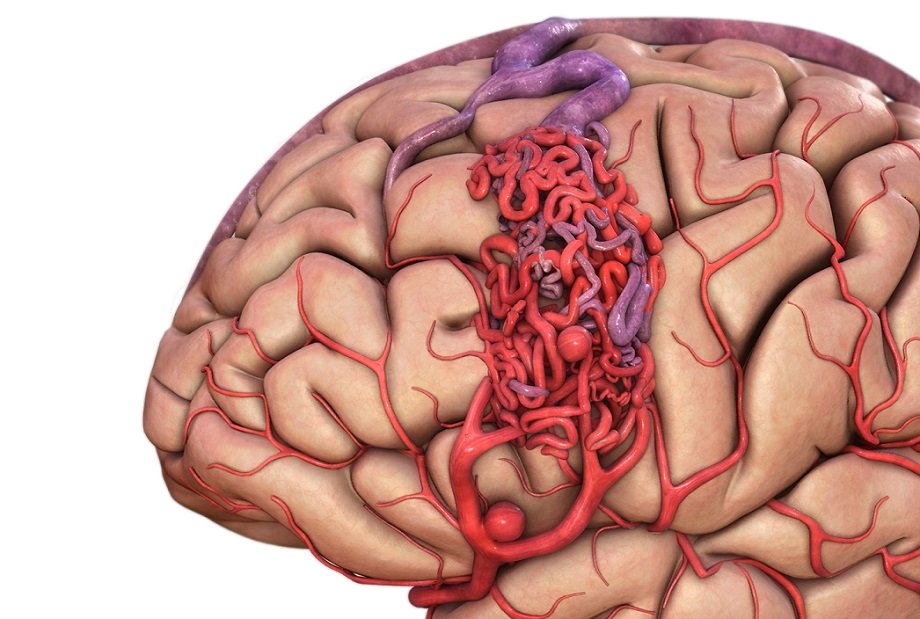

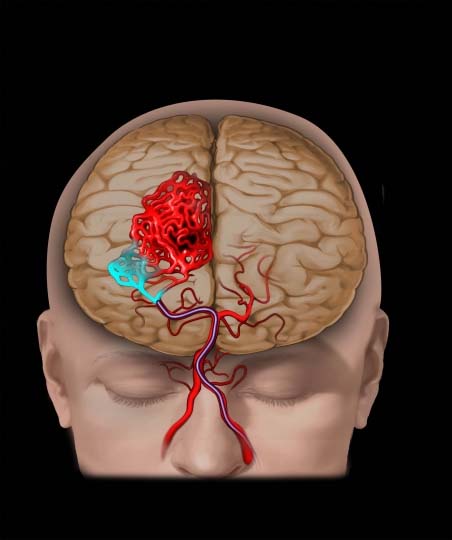

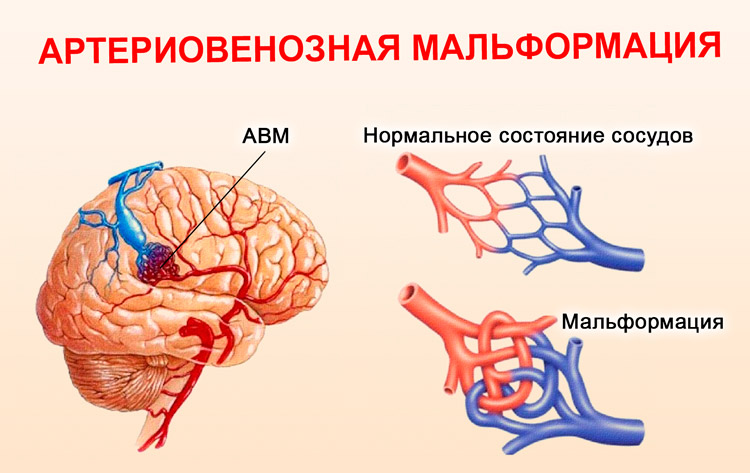

Сосудистая мальформация – это патология развития сосудов, формирование которой начинается еще во время эмбриогенеза плода. В основе патологии лежит образование сосудистого клубка из неправильно переплетенных между собой вен и артерий. Заболевание никак не проявляет себя, и первые симптомы появляются после 20-40 лет, но по причине гормонального всплеска признаки развиваются и у ребенка пубертатного периода. Возникают сильные головные боли, мигрени. В более тяжелых случаях у ребенка развиваются судороги и эпилептические припадки.

Характерным для заболевания является тонкая сосудистая стенка и слабо развитый мышечный слой, в результате чего существует высокий риск разрыва кровеносных сосудов с дальнейшим кровоизлиянием в мозг.

Этиология мальформации

Причины развития заболевания малоизучены. Но к числу факторов относят:

- врожденные патологии, заложенные еще в период развития эмбриона;

- антенатальные и родовые травмы;

- склеротические и атеросклеротические поражения кровеносных сосудов.

Способствующими факторами выступают внутриутробные инфекции, воздействие радиации, а также вредные привычки матери. Также была установлена половая и генетическая предрасположенность.

Как проявляется сосудистая мальформация

По клиническому течению все мальформации делятся на геморрагические и торпидные. Геморрагическое течение – это наиболее часто встречаемая патология (приблизительно 70% всех случаев). Для неё характерно резко повышенное давление и образование сосудистого клубка небольшого диаметра.

Торпидное течение характеризуется образованием патологического узла средних и больших размеров. Излюбленное место расположения – структурные единицы коры головного мозга. Свое кровоснабжение образование получает благодаря ветвям мозговых артерий, а клиническая симптоматика напоминает течение заболевания у больных с органическим поражением мозга.

На начальных стадиях недуг себя практически не проявляет и бывает обнаружен совершенно случайно – во время обследования пациента по поводу другой патологии. Лишь у 12% всех пациентов возникает характерная неврологическая симптоматика, которая может послужить поводом обращения к врачу. Проявляет себя она по-разному – в зависимости от места локализации патологического сплетения. К основным симптомам относят:

- слабость в мышцах и во всем теле;

- головокружение;

- дизартрию, а также нарушение координации и снижение зрения;

- снижение способности запоминать информацию и нарушение сознания.

У ряда пациентов возникает судорожный синдром, который может носить как частичный, так и тотальный характер. Сопровождается он различными формами нарушения сознания. Возникают также головные боли, разные по своей интенсивности и периодичности. Очень часто локализация болевой точки не соответствует локализации сосудистого клубка.

По статистике, примерно 2-4% всех случаев сосудистой мальформации сопровождается кровоизлиянием в мозг. В плане разрыва стенки гораздо опаснее мелкие кровеносные сосуды. Чем глубже будет расположен сосудистый клубок, тем сильнее будет выражена неврологическая симптоматика.

Характерным для детей является непропорциональные телу размеры головы, а также развитие на фоне сосудистой патологии застойной сердечной и острой дыхательной патологий.

Методы диагностики

Помимо общих клинических анализов, больному также назначается:

компьютерная томография (КТ);

магнитно-резонансная томография (МРТ);

ангиограмма.

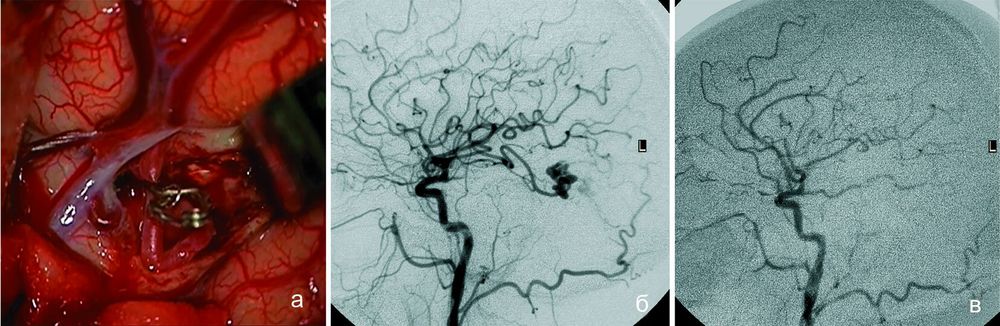

Одним из наиболее информативных методов сосудистой мальформации является ангиография. Это один из рентгенологических методов, подразумевающих внутривенное введение контрастного вещества с дальнейшей визуализацией результата на снимке. Популярность метода также заключается в его простоте и общедоступности.

В чем заключаются особенности лечения недуга

Выбор методики лечения сосудистой патологии зависит от следующих факторов:

- вида образования;

- места расположения сплетения;

- диаметра образования;

- были ли ранее зафиксированы разрывы сосудов с дальнейшим их кровоизлиянием.

В зависимости от показаний, используют открытые хирургические операции, эндоваскулярную эмболизацию и неинвазивную радиохирургию.

Хирургические операции предрасполагают полное иссечение патологического участка сосудистого русла. Прибегают к данному методу в случае поверхностного расположения мальформации небольшого размера. При глубоком расположении узла хирургическое вмешательство категорически противопоказано – существует большой риск повреждения важных мозговых структур.

Вместо этого успешно используется метод эндоваскулярной эмболизации, который предрасполагает закупорку просвета аномальных сосудов и выключение патологического клубка с кровеносного русла.

Проведение радиохирургии предрасполагает использование на патологическом очаге радиоактивных лучей под разными углами. Точность направления лучей позволяет не только разрушить сосудистый пучок, но и уберечь здоровые ткани от радиоактивного воздействия.

Чем опасны мальформации

Чаще всего мальформации сосудов головного мозга являются причиной субарахноидального кровоизлияния.

Для него характерно:

- внезапная, острая головная боль;

- чувство пульсации в затылочной области;

- рвота, не приносящая облегчения;

- нарушение сознания;

- положительные менингеальные симптомы;

- судороги.

Без своевременно оказанной медицинской помощи состояние больного может заметно ухудшиться вплоть до летального исхода.

Также может возникнуть инфаркт мозга и паралич.

Профилактика осложнений

С профилактической целью родителям рекомендуется:

оберегать ребенка от тяжелой физической работы и стрессовых ситуаций;

постоянно контролировать давление;

включить в рацион продукты, содержащие натрий – масло, квашенную капусту, морепродукты, сыр, орехи.

Также рекомендуется регулярно проходит обследование у соответствующего специалиста.

Источник

Классификация:

Острые нарушения мозгового кровообращения:

Преходящие нарушения мозгового кровообращния

Инсульты – геморрагический и ишемический.

Острая гипертоническая энцефалопатия

2. Хронические нарушения мозгового кровообращения:

2.1. Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения

2.2. Дисциркулаторная энцефалопатия.

Мозговые инсульты у детей встречаются очень редко, лишь в 5-7 процентах случаев среди всех сосудистых заболеваний. Причины их возникновения весьма разнообразны. Даже у новорожденных могут быть нарушения мозгового кровообращения – кровоизлияния, ишемические нарушения в результате родовой и черепно-мозговой травмы, а также родовой травмы позвоночника, преимущественно его шейного отдела, что ведет к повреждению и позвоночных артерий.

Кровообращение в мозге ухудшается в результате гипоксических состояний, часто встречающихся у новорожденных, реже – в результате закупорки (тромбоза) синусов и вен. Для недоношенных детей очень характерны внутрижелудочковые кровоизлияния. В первые три года жизни ребенка ишемический инсульт возможен при наследственном заболевании – лактатацидозе. В основе его лежит нарушение обмена и накопление в крови пировиноградной и молочной кислот. Если лечение не проводится, то возможны повторения инсультов.

В Японии описано заболевание «моя-моя», что в переводе означает «дым сигареты», при котором поражаются сосуды системы внутренней сонной артерии. Они становятся истонченными, сама внутренняя сонная артерия резко сужается. Это сосудистое заболевание, характерное для детского возраста, проявляется повторными ишемическим инсультами, особенностями которых являются грубые речевые нарушения.

У детей более старшего возраста причинами нарушения мозгового кровообращения являются разрывы аневризм, артериовенозных мальформаций, болезни крови, сердца, васкулиты, отдаленные последствия родовых травм. Признаки болезни, то есть клинические проявления инсультов, очень разнообразны. Могут возникать двигательные нарушения в виде внезапно появившейся слабости в руке и ноге или же в отдельных конечностях, расстройства координации движений, разнообразные нарушения чувствительности, утрата памяти, навыков, речевых способностей, зрительные и поведенческие нарушения. Характер проявления заболевания, выпадение функций определенных отделов мозга зависят от повреждения определенного сосуда, обеспечивающего кровью эти отделы мозга. Большинство нервных волокон от левого полушария уходят на противоположную, то есть в правую, а от правого полушария – в левую сторону. В случае сосудистой катастрофы в левом полушарии снижение мышечной силы или полное ее отсутствие – парез или паралич – возникает в правой руке и ноге. В этих же конечностях, а также во всей правой половине тела и лица нарушается чувствительность. Также может возникнуть и «выпадение» поля зрения справа, то есть больной не видит предметы справа. В случае поражения доминирующего полушария (у правшей – левого) выявляются нарушения речи, чтения, письма, счета.

К счастью, по частоте возникновения случаи более легкого, ишемического инсульта преобладают над более тяжелым, геморрагическим. Это соотношение составляет 4:1-5:1. Однако бывают и смешанные инсульты. Анализируя признаки инсультов, можно выделить особенности, характерные для проявлений геморрагического и ишемического инсультов. Это очень важно как для больного, так и для врача, так как точная их диагностика позволяет назначить наиболее правильное и эффективное лечение и составить верный прогноз.

Источник

УЗИ аппарат HM70A

Экспертный класс по доступной цене. Монокристальные датчики, полноэкранный режим отображения, эластография, 3D/4D в корпусе ноутбука. Гибкая трансформация в стационарный сканер при наличии тележки.

Введение

Головная боль у детей – самый ранний симптом цереброваскулярных заболеваний, в случаях же начальных проявлений недостаточности мозгового кровоснабжения она представляется ведущим симптомом. Головная боль – это одна из самых частых причин обращения к врачу. Так, по данным Е.С. Бондаренко с соавт. [1,2], ею страдают от 24 до 48% школьников. Причем авторы, подчеркивая, что основной механизм головной боли у детей – сосудистый, отмечают достаточное количество и других причин. Так, цефалгия сопутствует сердечной и почечной патологии, нарушениям обмена веществ, инфекционным заболеваниям. В связи с этим важно выявление этиологии головной боли в каждом конкретном случае, так как от этого зависит эффективность проводимого лечения.

Одним из методов изучения сосудов мозга является допплерография, позволяющая оценивать характеристики кровотока и косвенно судить о состоянии тонуса обследуемых сосудов. Метод подразделяется на две основные методики – транскраниальное (непрерывно-волновой допплер) и дуплексное исследования (ипульсно-волновой допплер). С помощью последнего оценивается состояние кровотока по сосудам шеи (внутренним сонным и позвоночным артериям, яремным венам), что позволяет косвенно судить о притоке крови в мозг и ее оттоке. Эта методика и была использована в нашем исследовании с целью оценки состояния мозгового кровотока у детей с головными болями различного генеза.

Материалы и методы

Было обследовано 100 детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые предъявляли жалобы на головную боль. На основании данных анамнеза, клинического и неврологического обследований все дети были разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошли 46 детей с психогенной головной болью, во 2-ю группу – 35 детей с сосудистой головной болью, 26 из которых были с мигренью, а 9 – с вертеброгенной цефалгией, в 3-ю группу – 19 детей с головной болью неясного генеза.

Всем детям проведено допплеровское исследование кровотока по внутренним сонным и позвоночным артериям по общепринятой методике. При этом определяли скорости кровотока, объем кровотока и индекс резистентности. Кровоток по яремным венам оценивали при расположении датчика сразу ниже сосцевидного отростка, что позволило исключить приток крови из лицевой вены. При оценке венозного кровотока учитывали его скорость, объем и качественный характер допплеровской кривой. У здоровых детей последняя имела волнообразную форму, зависимую от сердечного цикла – в диастолу скорость кровотока падала.

Данные, полученные при исследовании левых и правых сосудов шеи до и после курса лечения (обычно через 2-3 мес) сравнивались одни с другими.

Результаты исследований

Анализ полученных данных при сравнении показателей кровотока по контрлатеральным сосудам шеи у детей с психогенной головной болью не продемонстрировал их достоверного различия. Максимальная асимметрия наблюдалась в величине объемного кровотока по яремным венам, но ее показатель не превышал 16%, что находилось в пределах нормы. Это позволило использовать средние данные характеристик кровотока по одноименным сосудам (табл. 1).

Таблица 1. Показатели церебральной гемодинамики у детей с психогенной головной болью до и после лечения.

| Сосуд | Здоровые | До лечения | После лечения |

|---|---|---|---|

| Внутренняя сонная артерия: ИР Q, л/мин | 0,71±0,03 0,35±0,01 | 0,68±0,02 0,33±0,02 | 0,69±0,05 0,34±0,01 |

| Позвоночная артерия: ИР Q, л/мин | 0,70±0,05 0,04±0,002 | 0,69±0,03 0,033±0,004 | 0,69±0,04 0,037±0,003 |

| Яремная вена: Форма Q, л/мин | Волнообразная 0,30±0,05 | Волнообразная 0,27±0,02 | Волнообразная 0,29±0,02 |

Примечание. ИР – индекс резистентности, Q – показатель объемного кровотока.

Как видно из табл. 1, средние показатели гемодинамики у детей с психогенной головной болью практически не отличались от таковых же у здоровых детей. Однако индивидуальный анализ демонстрировал достоверные отклонения в показателях внутренней сонной артерии и яремной вены, которые наблюдались у 83% детей, причем у 36% данные индекса резистентности превышали норму, а объемный кровоток по внутренненй сонной артерии был ниже ее; у остальных 47% детей зти показатели носили обратный характер. У детей с повышенным объемным кровотоком по внутренней сонной артерии имело место снижение оттока по яремным венам, тогда как у детей с пониженным объемным кровотоком венозный отток был в пределах нормы. В результате такой разнонаправленности показателей средние величины оказались недостоверными.

Лечение детей с психогенной головной болью заключалось в психотерапии, общеукрепляющей и витаминотерапии, массаже, иглотерапии, физиолечении. Патогенетически обоснованное лечение назначалось с учетом данных допплерографии в зависимости от состояния сосудистого тонуса.

Повторное исследование гемодинамики после курса лечения (см. табл.1) и сравнение показателей с полученными до него не продемонстрировало каких-либо четких изменений, тогда как индивидуальный анализ выявил тенденцию к их нормализации. Последнее подтверждалось и клиническими данными: улучшением самочувствия детей, уменьшением частоты и длительности головных болей.

Как видно из табл. 2, у детей с мигренью до лечения было отмечено снижение индекса резистентности и показателя объемного кровотока по обеим артериям. У трети детей имела место лентовидная форма кривой кровотока по яремным венам. Сопоставление формы кривых, полученных при исследовании контралатеральных яремных вен, показало, что симметричными они были только у 13% детей, объемный же кровоток был различен у всех детей. Последнее было связано с различным просветом сосудов: так у 14% детей плошадь поперечного среза одной вены была в 1,5 раза больше другой. Разность же в показателях артериальных сосудов не превышала 17%, что находится в пределах нормы. Анализ результатов, полученных до и после лечения у детей с мигренью, показал их достоверное изменение в сторону нормализации.

Таблица 2. Показатели церебральной гемодинамики у детей с сосудистой головной болью до и после лечения.

| Сосуд | Мигрень | Вертеброгенная цефалгия | ||

|---|---|---|---|---|

| до лечения | после лечения | до лечения | после лечения | |

| Внутренняя сонная артерия: ИР Q, л/мин | 0,58±0,03* 0,20±0,01 | 0,63±0,02* 0,26±0,03 | 0,68±0,02 0,38±0,02 | 0,70±0,02 0,37±0,03 |

| Позвоночная артерия: ИР Q, л/мин | 0,58±0,03* 0,03±0,007 | 0,64±0,02* 0,64±0,004 | 0,64±0,08* 0,02±0,001 | 0,68±0,073 0,03±0,001 |

| Яремная вена: волнообразная форма лентовидная форма Q, л/мин | 64% 34% 0,25±0,02 | 77% 23% 0,28±0,02 | 53% 47% 0,3±0,02 | 51% 49% 0,03±0,02 |

Примечание. ИР – индекс резистентности, Q – показатель объемного кровотока, * – достоверность с нормой (р

У детей с вертеброгенной болью были отмечены изменения только со стороны кровотока по позвоночным артериям, особенно отчетливо проявлявшиеся при индивидуальном анализе. У всех детей определялась значительная асимметрия в скорости и объеме кровотока, причем у 61% детей скорость была повышена по одному сосуду и понижена по другому, у 34% – показатели кровотока по одному сосуду находились в пределах нормы, а у остальных они были повышены по обоим, но скорости отличались 2,5 раза. Было отмечено, что более высокая скорость наблюдалась в сосуде, имеющем меньший просвет.

Качественный анализ кривых кровотока по яремным венам показал, что почти у половины детей они носили лентовидный характер, причем по сосуду, находящемуся с той же стороны, где находили суженную позвоночную артерию. Для выяснения возможной причины асимметрии кровотока по позвоночным артериям у этих детей было проведено рентегеновское исследование шейного отдела позвоночника в двух проекциях. В результате у всех детей диагностированы такие отклонения, как асимметричное расположение зубовидного отростка С2 позвонка по отношению к боковым массам атланта, симптом подвывиха первого позвонка в виде расширения суставной щели между передней суставной поверхностью зубовидного отростка и суставной ямкой на задней поверхности передней дуги атланта, нестабильность (псевдоспондилез) III и(или) IV позвонков. Достоверного положительного эффекта от лечения по данным гемодинамики получено не было, впрочем, как и по результатам клинического обследования.

Из табл. 3 видно, что у детей 3-й группы с головными болями неясного генеза имело место увеличение индекса резистентности и объемного кровотока по внутренним сонным артериям, а также снижение последнего показателя в яремной вене. Кроме того, у детей преобладал лентовидный характер кривой кровотока по яремным венам. Кровоток по позвоночным артериям не страдал. Показатели церебральной гемодинамики после лечения имели лишь тенденцию к нормализации, хотя, по данным клинического обследования, у детей было отмечено некоторое улучшение состояния, вместе с тем неврологическая симптоматика оставалась без изменений.

Таблица 3. Показатели церебральной гемодинамики у детей с головной болью неясного генеза.

| Сосуд | До лечения | После лечения |

|---|---|---|

| Внутренняя сонная артерия: ИР Q, л/мин | 0,79+0,02* 0,45+0,01* | 0,77+0,03 0,44+0,01 |

| Позвоночная артерия: ИР Q, л/мин | 0,68+0,03 0,036+0,003 | 0,69+0,02 0,039+0,001 |

| Яремная вена: волнообразная форма лентовидная форма Q, л/мин | 85% 15% 0,21+0,02* | 71% 29% 0,25+0,01 |

Примечание. ИР – индекс резистентности, Q – показатель объемного кровотока, * – достоверность с нормой (р

Обсуждение

Проблему головной боли, являющейся во многих случаях предвестником сосудистых заболеваний нервной системы, необходимо изучать с раннего детского возраста, так как при несвоевременной и недостаточно эффективной медицинской помощи детям заболевания будут прогрессировать и становиться причиной нетрудоспособности взрослых [3,4]. Одним из основных условий своевременности терапии является установление правильного диагноза, что в настоящее время отчасти решается с помощью методов допплерографии.

Были обследованы 3 группы детей, страдающих головными болями психогенного и сосудистого происхождения. Психогенная головная боль – наиболее часто встречаемый вид головной боли у детей. О такой причине болей можно думать, когда при полном обследовании не найдено каких-либо патологических отклонений [5].

У детей с психогенной головной болью средние показатели церебральной гемодинамики практически не отличались от возрастных норм. Однако индивидуальный анализ демонстрировал разнонаправленность изменений. Практически у половины больных имело место повышение объемного кровотока по внутренней сонной артерии и его снижение по яремной вене, т.е. приток превалировал над оттоком. У другой половины детей имело место снижение объемного кровотока по этой артерии, а по вене отток оставался близким к норме. Такая закономерность позволяла говорить о наличии венозного застоя в головном мозге и дефиците мозгового кровотока. В результате общеукрепляющего и патогенетически обоснованного лечения показатели церебральной гемодинамики (индивидуальный анализ) практически нормализовались, что и было подтверждено клинически. Выявленные изменения позволяют утверждать, что при психогенных головных болях имеют место сосудистые нарушения, связанные прежде всего с застойными явлениями в мозге.

Мигрень – это приступы различных по интенсивности и продолжительности повторных головных болей, чаще односторонней локализации, сопровождающиеся вегетативными расстройствами. Все дети были обследованы в межприступный период, поскольку в доступной литературе отсутствуют данные о состоянии церебральной гемодинамики в этот период, хотя знание их важно для проведения соответствующей целенаправленной терапии и определения ее эффективности.

Для детей с мигренью было характерным снижение тонуса артериальных сосудов и уменьшение объемного кровотока по внутренним сонным артериям. Изменения кровотока по яремным венам были связаны с его выраженной асимметрией и значительным увеличением тонуса сосудов. В данном случае о наличии гипертонуса можно было говорить при регистрации лентовидной формы допплеровской кривой, не зависящей ни от сердечного цикла, ни от дыхания, что резко отличало ее от волнообразной формы. Признаки венозной дисциркуляции при мигрени у взрослых отмечали А.Р.Шахнович, В.А.Шахнович [6,7], находя асимметричный ретроградный венозный кровоток по глазным венам. У всех детей с мигренью после курса лечения вазоактивными и вазотропными препаратами имела место нормализация церебрального кровотока.

Цереброваскулярные заболевания часто развиваются в детском возрасте, при этом нарушения локализуются в вертебробазилярном бассейне. Патологические изменения шейного отдела позвоночника приводят к дисциркуляции в позвоночных сосудах. Все это нашло свое подтверждение у обследованных детей с вертеброгенным генезом головных болей, поскольку было отмечено резкое нарушение кровотока по позвоночным артериям, связанное с патологическими нарушениями в костно-связочном аппарате шейного отдела позвоночника. Кроме того, у 50% детей наблюдались и нарушения венозного кровотока. Несмотря на интенсивное и направленное лечение, в показателях гемодинамики сохранялся устойчивый характер асимметрии, косвенно подтверждая врожденный генез изменений в позвоночных артериях. Своевременное установление причин головных болей вертеброгенного характера дает возможность начала раннего целенаправленного лечения, служащего реальной мерой профилактики развития с возрастом более грубых нарушений.

Пациенты с головной болью неясного генеза составили 3-ю группу. Согласно международной классификации головных болей 1988 г., эти боли характеризуются как неклассифицируемые. Провоцирующими факторами для развития такого вида головных болей могут быть кашель, чиханье, тугой воротничок, длительное напряжение зрения, метеозависимость. Характерной особенностью головной боли оказалось ее усиление после длительного пребывания в горизонтальном положении.

Все показатели кровотока у детей 3-й группы по артериальным сосудам были повышены, тогда как по яремным венам снижены, причем в последних у большинства детей был отмечен выраженный гипертонус, т.е. данные допплерографии указывали на венозный застой в мозге. Клиническим подтверждением этому была положительная реакция детей на все тесты, способствующие задержке венозного оттока и, в частности, головные боли после сна. Использование в лечении сосудистых препаратов, физиотерапии способствовало некоторой нормализации кровотока, что клинически выражалось уменьшением головных болей.

Таким образом, подводя итог проведенной работе, можно говорить об информативности метода допплерографии, используемого при головных болях у детей для уточнения их генеза. Анализ данных, получаемых в процессе допплеровского исследования, позволяет предположить причину цефалгий, что дает возможность уточнить характер терапии. Вместе с тем оказалось, что допплеровские показатели кровотока, полученные при динамическом исследовании в процессе терапии, менее чувствительны, чем клинические признаки, так как практически во всех случаях имели лишь тенденцию к нормализации, хотя клинический эффект от лечения был очевиден. Возможно, это расхождение связано с первичным воздействием терапии на более мелкие сосуды, а также со сравнительно коротким сроком наблюдения.

Литература

- Бондаренко Е.С., Фрейдков В.И., Ширетрова Д.Ч. Головная боль у детей. – М.: Медицина. – 1977. – С.30.

- Бондаренко Е.С., Соломатина О.Г., Ширетрова Д.Ч. Вегето-сосудистая дистония. – М.: Медицина. – 1989. – С.37.

- Акимов Г.А. Начальные проявления сосудистых заболеваний головного мозга. – Л.: Медицина. – 1988. – С.222.

- Линьков В.В., Андреев А.В. О клинике мозговых инсультов у детей // Детская неврология. 1995. – N 2. – С 64-67.

- Бадалян Л.О., Берестов А.И., Дворников А.В. Головные боли у детей и подростков. – М.: МП “Papor”. – 1991. – С.60.

- Шахнович А.Р., Шахнович В.А. Диагностика нарушений мозгового кровообращения (транскраниальная допплерография). – М.: Медицина. – 1996. – С. 365.

- Шахнович В.А. Нарушение венозного кровообращения головного мозга по данным транскраниальной допплерографии // Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний / Под ред. Ю.М. Никитина, А.И. Труханова. – М.: Видар. – 1998. – С.240-260.

УЗИ аппарат HM70A

Экспертный класс по доступной цене. Монокристальные датчики, полноэкранный режим отображения, эластография, 3D/4D в корпусе ноутбука. Гибкая трансформация в стационарный сканер при наличии тележки.

Источник