Перевернутым вверх дном сосудом можно собрать

Meri

Мудрец

(10807)

12 лет назад

Какое вещество можно налить в пробирку, перевёрнутую вверх дном? – водород, гелий, аммиак, метан… .

*************

Опыт с газами можно ставить только при хорошей вентиляции, а если ее нет, то на свежем воздухе. Мы будем получать резко пахнущий диоксид серы (сернистый газ) SO2.

Налейте в бутылку разбавленную уксусную кислоту и добавьте немного завернутого в промокательную бумагу сульфита натрия Na2SO3 (это вещество продают в фотомагазинах) . Закройте бутылку пробкой, свободный конец газоотводной трубки опустите в стакан с приготовленным заранее разбавленным раствором перманганата калия КМnО4 (это вещество известно в быту под названием марганцовки) . Раствор должен быть бледно-розовым.

Когда бумага размокнет, из бутылки начнет выделяться диоксид серы. Он вступает в реакцию с раствором перманганата калия и обесцвечивает его.

Если вам не удастся купить сульфит натрия, то замените его содержимым большого патрона обычного фотопроявителя. Правда, в этом случае в диоксиде серы будет примесь диоксида углерода, но опыту это не помешает.

**********

Приготовьте известковую воду, залив горячей водой (1/2 стакана) половину чайной ложки измельченной гашеной извести, размешайте смесь и дайте отстояться. Прозрачный осадок над отстоявшимся раствором и есть известковая вода. Осторожно слейте жидкость с осадка; этот лабораторный прием, как вы помните, называют декантацией.

Если у вас нет гашеной извести Са (ОН) 2, то известковую воду можно приготовить из двух растворов, продающихся в аптеке: хлорида кальция СаСl2 и нашатырного спирта NH3 . H2O (водного раствора аммиака) . При их смешивании также получается прозрачная известковая вода.

Возьмите охлажденную бутылку с минеральной водой или лимонадом. Откройте пробку, быстро вставьте в горлышко пробку с газоотводной трубкой, а другой ее конец опустите в стакан с известковой водой. Поставьте бутылку в теплую воду. Из нее будут выделяться пузырьки газа. Это диоксид углерода СО2 (он же двуокись углерода, углекислый газ) . Его добавляют в воду, чтобы она была вкуснее.

По трубке газ поступает в стакан, он проходит через известковую воду и она на глазах мутнеет, потому что содержащийся в ней гидроксид кальция превращается в карбонат кальция СаСО3, а он плохо растворяется в воде и образует белую муть.

Берг Антонина

Просветленный

(40606)

12 лет назад

Любой газ или нагретый газ легче воздуха можно собрать таким образом, при одинаковой температуре, определить какой газ легче воздуха можно по молекулярной массе газа. Средняя молекулярная масса воздуха 28. Это значит 22, 4 литра воздуха весят 28 грамм. Для NH3 этот вес будет равен 17 грамм, для водорода 2 грамма, а СО2 – 44 грамм или SO3 – 80 грамм т. е и углекислый газ и серный ангидрит можно собрать в не в перевернутых пробирках

ФинЪ

Гуру

(4895)

12 лет назад

Таким образом можно собирать газы, плотность которых меньше плотности воздуха. При обычных условиях многие газы можно считать близкими к идеальным, поэтому критерием сравнения может служить молекулярная масса газа. Для воздуха 29кг/кмоль, для аммиака 17кг/кмоль. Как видно молекулярная масса аммиака меньше, значит он легче.

Источник

Цели урока:

- Обучающие: Актуализировать и систематизировать знания учащихся о газообразных веществах, способах их получения и применении.

- Развивающие: Способствовать формированию информационной культуры.

- Воспитательные: Способствовать формированию коммуникативной культуры.

Вид используемых на уроке средств ИКТ: Презентация.

Единая коллекция ЦОР:

- Получение водорода https://files.school-collection.edu.ru

- Взрыв водорода https://files.school-collection.edu.ru

- Получение этилена https://files.school-collection.edu.ru

- Получение углекислого газа https://files.school-collection.edu.ru

- Получение аммиака https://files.school-collection.edu.ru

Конспект урока

1. Организационный этап

Постановка целей.

2. Этап актуализации знаний

Учитель: Большинство веществ в зависимости от условий могут находиться в одном из трех агрегатных состояниях: газообразном, жидком, твердом. В газовой фазе расстояние между молекулами или атомами во много раз превышает размеры самих частиц. Газы не имеют собственного объёма и формы. Газы легко сжимаются. Если взять: 1 моль азота N2 (28 г), 1 моль кислорода О2 (32 г), 1 моль углекислого газа СO2 (44 г), 1 моль водяных паров Н2О (18 г) при одинаковых условиях, например нормальных (0º С и давление 760 мм рт. ст., или 101,3 кПа), то окажется, что один моль любого из газов займет один и тот же объем, равный 22,4 л.

Вспомните, какой закон выполняется для газов? Сколько молекул содержит один моль любого газа при нормальных условиях?

Ученик: Закон Авогадро: в равных объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул.

Учитель: Давайте, вспомним задачи с использованием молярного объёма. Какой объём при нормальных условиях занимают 2 моль любого газа?

Ученик: 2 моль любого газа при н.у. занимают объём 44,8 л

Учитель: Какой объём при нормальных условиях занимают 7г азота N2?

Учащийся решает задачу.

Ученик: 7 г азота при нормальных условиях занимают объём 5,6 л.

Учитель: Благодаря большому расстоянию между молекулами любые газы смешиваются друг с другом в любых соотношениях. Назовите важнейшие природные смеси газов. Каков их состав?

Ученик: Воздух (21% кислорода, 78% азота, благородные газы, углекислый газ), природный газ (90% метана и другие углеводороды).

Учитель: При изучении химии, вы познакомились со свойствами некоторых газов, узнали способы их получения, собирания и распознавания. На сегодняшнем уроке вам предстоит вспомнить, как в лабораторных условиях получают водород, кислород, углекислый газ, аммиак и этилен; как собирают и распознают эти газы. По ходу изучения материала вы должны заполнить таблицу:

Признаки сравнения | Водород | Кислород | Аммиак | Углекислый газ | Этилен |

Формула | |||||

Физические свойства | |||||

Получение | |||||

Качественная реакция | |||||

Применение |

Учитель: Водород. Охарактеризуйте его физические свойства. Как можно его получить?

Ученик: Это самый легкий газ, не имеет цвета, запаха и вкуса.

Учитель: В лаборатории его получают чаще всего в аппарате Киппа взаимодействием цинка с соляной кислотой.

Учащиеся записывают уравнения химических реакций получения водорода:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑

С + Н2О = СО + Н2

Демонстрация получения водорода (используются ресурсы Единой коллекции ЦОР): https://files.school-collection.edu.ru

Учитель: Водород собирают в перевернутый вверх дном сосуд. Распознают его так: к отверстию перевернутого вверх дном сосуда подносят зажженную лучину. Раздается глухой хлопок, если водород чистый или «лающий» звук, если водород содержит примеси. Водород с воздухом образует взрывчатую смесь – «гремучий газ».

Демонстрация взрыва водорода (используются ресурсы Единой коллекции ЦОР): https://files.school-collection.edu.ru

Используя слайд 9, учащиеся описывают области применения водорода.

Учитель: Кислород – газ, содержание которого в атмосфере составляет 21%. Какими физическими свойствами он обладает?

Ученик: Бесцветный, не имеющий запаха газ, который плохо растворяется в воде.

Учитель: В лаборатории кислород получают разложением перманганата калия KMnO4 или пероксида водорода H2O2 .

Демонстрация опытов получения кислорода разложением перманганата калия (видеоролик, слайд 13).

Учащиеся записывают уравнения химических реакций получения кислорода:

2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + О2 ↑;

2H2O2 = 2Н2О + О2 ↑ .

Учитель: Как можно собрать кислород и доказать его наличие?

Ученик: Кислород собирают в сосуд вытеснением воздуха, потому что он тяжелее воздуха. Кислород собирают методом вытеснения воды, так как он малорастворим в воде. Распознают кислород по вспыхиванию, внесенной в сосуд с этим газом, тлеющей лучинки.

Используя слайд 11, учащиеся описывают области применения кислорода.

Учитель: Перечислите физические свойства углекислого газа, как его получить и распознать?

Ученик: Углекислый газ или оксид углерода (IV) СО2 – бесцветный, не имеющий запах газ. Он тяжелее воздуха. Растворим в воде. В лаборатории углекислый газ получают действием соляной кислоты на карбонат кальция: СаСО3+2НСL=CaCl2+H2O+CO2↑

Углекислый газ можно распознать по помутнению известковой воды или с помощью горящей лучинки.

CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O

CaCO3+CO2+H2O=Ca(HCO3)2

Демонстрация видеоопыта «Получение углекислого газа» (используются ресурсы Единой коллекции ЦОР): https://files.school-collection.edu.ru

Учитель: В промышленности углекислый газ получают обжигом известняка:

CaCO3 = СаО + СО2↑

Используя слайд 14, учащиеся описывают области применения углекислого газа.

Учитель: Давайте вспомним, как получают аммиак, какими физическими свойствами он обладает и как его распознать.

Демонстрация видеоопыта «Получения аммиака»: https://files.school-collection.edu.ru

Ученик:Аммиак NH3 – газ с резким запахом, бесцветный, хорошо растворим в воде.

В лаборатории аммиак получают взаимодействием щелочей с солями аммония:

NH4Cl + NaOH = NaCl + H2O + NH3↑

Еще аммиак можно распознать по изменению окраски влажной лакмусовой бумажки.

Учитель: Запишите уравнение реакции получения аммиака в промышленности, укажите, что реакция обратимая и условия, при которых она протекает: катализатор, высокие температура и давление.

3H2 + N2 = 2NH3

Так как аммиак легче воздуха, то его следует собирать, так же как и водород – в перевернутую вверх дном пробирку.

Используя слайд16, учащиеся описывают области применения аммиака.

Учитель: На уроках органической химии вы познакомились с газом этиленом С2Н4. Этилен – газ без цвета и запаха. В промышленности его получают дегидрированием этана:

СН3−СН3 → СН2=СН2 + Н2.

Реакция протекает в присутствии катализатора и при высокой температуре.

В лаборатории этилен получают двумя способами: деполимеризацией полиэтилена или каталитической дегидратацией этилового спирта:

(–СН2–СН2–)n → nСН2 = СН2

С2Н5ОН → С2Н4 + Н2О.

Как можно собрать этилен? Как доказать его наличие?

Ученик: Этилен тяжелее воздуха, поэтому его можно собрать вытеснением воздуха. Распознают этилен по обесцвечиванию подкисленного раствора перманганата калия или бромной воды.

Демонстрация видеоопыта получения этилена реакцией дегидрирования этилового спирта и распознавание этилена обесцвечиванием подкисленного раствора перманганата калия. (используются ресурсы Единой коллекции ЦОР): https://files.school-collection.edu.ru

СН3–СН3 → СН2=СН2+Н2

С2Н5ОН → С2Н4+Н2О

С2Н4+Вr2 → C2H2Br2

Учащиеся записывают уравнения реакций.

Используя слайд 18, учащиеся описывают области применения этилена.

Итогом работы учащихся на уроке является заполненная таблица (слайд 20).

Для закрепления:

- Осуществите превращения: перманганат калия → кислород → вода → водород → аммиак → водород → этилен → углекислый газ

Учащиеся выполняют задание в тетради.

4. Этап информации о домашнем задании § 8 «Химия-11» упр. №3, 4.

5. Этап рефлексии

Источник

#хакнем_физика ???? рубрика, содержащая интересный, познавательный контент по физике как для школьников, так и для взрослых ????

Если решая математические задачи, следует руководствоваться только условиями, в том числе и неявно заданными (например: находя градусную меру одного из смежных углов в случаях, когда известна градусная мера другого, непременной частью условия является значение суммы градусных мер смежных углов, равной 180 град.), то при решении физических задач следует учитывать ВСЕ физические явления и процессы, влияющие на результат рассматриваемой в задаче ситуации.

Вот для примера известная и часто встречающаяся во многих учебниках и сборниках задач, в том числе и олимпиадных (и не только для семиклассников) по физике.

ЗАДАЧА

В стакане с водой плавает кусок льда. Изменится ли уровень воды, когда лёд растает?

Прежде чем продолжить чтение, предлагаю читателю дать (хотя бы для себя) обоснованный ответ на вопрос задачи…

В «Сборнике вопросов и задач по физике» [Н.И. Гольдфарб, изд. 2, «Высшая школа», М.: 1969] эта задача, помещённая как часть № 10.7 на стр. 48, на стр.193 приводится ответ:

«Лёд вытесняет воду, вес которой равен весу льда. Когда лёд растает, образуется такое же количество воды, поэтому уровень не изменится».

Такой же ответ приводится и во многих других сборниках…

А вот в популярнейшем и по сей день, выдержавшим множество изданий трёхтомнике «Элементарный учебник физики» под редакцией академика Г.С. Ландсберга [т. I, изд. 7, стереотипное, «Наука», М.: 1971] ответа на эту задачу (№ 162.2, стр. 351) не приводится. И это не случайно!

Что же не учтено в вышеприведённом ответе? Правильно! Не учтено, что при таянии льда вода в стакане охлаждается — именно поэтому мы и бросаем туда кусочек льда!

Вот как должен выглядеть правильный ответ:

«При таянии льда вода в стакане охлаждается. При охлаждении все вещества уменьшаются в объёме. Однако вода, единственная из всех известных веществ, имеет наибольшую плотность при температуре +4 град. С, а это значит, что при дальнейшем охлаждении данная масса воды увеличивается в объёме, что, как мне это было известно из курса природоведения в 5 классе (1961/1962 учебный год), является условием сохранения жизни на Земле, поскольку позволяет достаточно глубоким водоёмам не промерзать до самого дна!).

При этом возможно три варианта развития ситуации:

I. Если температура воды до начала таяния льда была выше 4 град. С и, хотя и понизилась после таяния льда, но осталась выше этой температуры, то уровень воды в стакане уменьшится.

II. Если температура воды до начала таяния льда была ниже 4 град. С, а после таяния льда ещё и уменьшилась, то уровень воды в стакане увеличится.

III. В случае, когда начальная температура воды была выше 4 град. С, а после того как лёд растаял, оказалась ниже этой температуры, то об уровне ничего определённого сказать нельзя — нужны конкретные данные о температуре и массе воды и льда, чтобы дать точный ответ на вопрос задачи!».

С этой задачей связана для меня одна интересная история.

Лет 15 назад во дворе дома, в котором я живу, ко мне с грустным выражением лица подошёл паренёк по имени Серёжа и попросил помочь подготовиться к предстоящей ему завтра апелляции по физике в нашем Политехническом институте (ныне Технический университет).

Поскольку времени было слишком мало, то я ограничился советом: если, по его мнению, апелляция пройдёт не очень удачно, и надежды исправить тройку на вступительном экзамене не будет, то попросить экзаменатора ответить на вопрос этой задачи и заставил его дословно вызубрить приведённый выше ответ и даже отработал с ним интонацию изложения этого ответа. На следующий вечер он подошёл ко мне с достаточно счастливым видом.

Вот его рассказ, каким я его запомнил:

«Всё получилось так, как Вы и хотели. Апелляцию проводили два человека: профессор и ассистент кафедры общей физики института. Мне выпало общаться с ассистентом, а профессор в это время общался с другим абитуриентом.

В ответ на мою просьбу ответить на мой вопрос ассистент слегка улыбнувшись сказал: «Пожалуйста…».

«После того, как я проговорил условие задачи, ассистент, широко улыбнувшись, произнёс: «Ну, это известная задача. Уровень воды не изменится — это следует из закона Архимеда: плавающий лёд вытесняет массу воды, равную массе льда. Образовавшаяся при таянии льда вода заполнит тот объём, который занимал в воде плавающий лёд…».

«Позвольте с Вами не согласиться», — начал я и затем совершенно спокойно слово в слово пересказал заготовленный нами ответ…

В это время профессор жестом остановил своего абитуриента и стал внимательно меня слушать…

Когда я закончил, возникла небольшая пауза…Профессор, обращаясь к ассистенту спросил: «Что скажешь?».

«Кажется, всё верно», — неуверенно ответил тот, на что профессор сказал, что никогда ещё не слышал столь аргументированного ответа, после чего, уже обращаясь ко мне, добавил: «Молодой человек, мы, к сожалению, не можем поднять Вам оценку сразу на два балла, но четвёрку Вы очевидно заслужили!»».

Мне остаётся лишь добавить, что Серёжа был зачислен студентом!…

Наши читатели могут поделиться своим мнением по поводу решения задачи. Если вам было интересно, не забудьте подписаться на наш канал и хэштег #хакнем_физика

Автор: #себихов_александр 71 год, много лет проработал конструктором-технологом микроэлектронных приборов и узлов в одном из НИИ г. Саратова, затем преподавателем математики и физики.

Другие статьи автора:

Вы читаете контент канала “Хакнем Школа”. Подпишитесь на наш канал, чтобы не терять его из виду.

Источник

КОНКУРС “Я ИДУ НА

УРОК”

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА (1 ч) 8 КЛАСС

Работа проводится учащимися

самостоятельно под контролем учителя.

Предлагаю результат моей многолетней работы по

подготовке и проведению практических работ в

общеобразовательной школе на уроках химии в 8–9-х

классах:

- «Получение и свойства

кислорода», - «Приготовление

растворов солей с определенной массовой долей

растворенного вещества», - «Обобщение сведений о

важнейших классах неорганических соединений», - «Электролитическая

диссоциация», - «Подгруппа кислорода»

(см. след. номера газеты «Химия»).

Все они апробированы мною на занятиях. Их

можно использовать при изучении школьного курса

химии как по новой программе О.С.Габриеляна, так и

по программе Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана.

Ученический эксперимент – это вид

самостоятельной работы. Эксперимент не только

обогащает учащихся новыми понятиями, умениями,

навыками, но и является способом проверки

истинности приобретенных ими знаний,

способствует более глубокому пониманию

материала, усвоению знаний. Он позволяет более

полно осуществлять принцип вариативности

восприятия окружающего мира, т. к. главная

сущность этого принципа – связь с жизнью, с

будущей практической деятельностью учащихся.

Цели. Уметь получать кислород в

лаборатории и собирать его двумя методами:

вытеснением воздуха и вытеснением воды;

подтвердить опытным путем свойства кислорода;

знать правила техники безопасности.

Оборудование. Металлический штатив с

лапкой, спиртовка, спички, пробирка с

газоотводной трубкой, пробирка, комочек ваты,

пипетка, химический стакан, лучинка,

препаровальная игла (или проволока),

кристаллизатор с водой, две конические колбы с

пробками.

Реактивы. KMnO4 кристаллический (5–6

г), известковая вода Сa(OH)2, древесный уголь,

Fe (стальная проволока или скрепка).

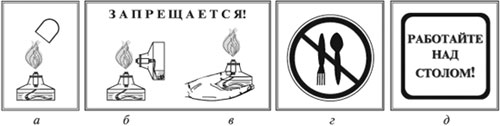

Правила техники безопасности.

Осторожно обращайтесь с химическим

оборудованием!

Помните! Пробирку прогревают, держа ее в

наклонном положении, по всей длине двумя-тремя

движениями в пламени спиртовки. При нагревании

направляйте отверстие пробирки в сторону от себя

и соседей.

|

Тушите спиртовку только колпачком (а). |

Предварительно учащиеся получают

домашнее задание, связанное с изучением

содержания предстоящей работы по инструкции,

одновременно используя материалы учебников 8-го

класса авторов О.С.Габриеляна (§ 14, 40) или

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана (§ 19, 20). В тетрадях для

практических работ записывают название темы,

цель, перечисляют оборудование и реактивы,

оформляют таблицу для отчета.

ХОД УРОКА

Один опыт я ставлю выше,

чем тысячу мнений,

рожденных только

воображением.

М.В.Ломоносов

1. Перманганат калия (КMnO4) поместите в

сухую пробирку. У отверстия пробирки положите

рыхлый комочек ваты.

2. Закройте пробирку пробкой с газоотводной

трубкой, проверьте на герметичность (рис. 1).

Рис. 1. |

(Пояснения учителя, как проверить

прибор на герметичность.) Укрепите прибор в лапке

штатива.

3. Газоотводную трубку опустите в стакан, не

касаясь дна, на расстоянии 2–3 мм (рис. 2).

Рис. 2. |

4. Подогрейте вещество в пробирке.

(Помните правила техники безопасности.)

5. Проверьте наличие газа тлеющей лучинкой

(угольком). Что наблюдаете? Почему кислород можно

собирать методом вытеснения воздуха?

6. Соберите полученный кислород в две колбы для

проведения следующих опытов. Колбы закройте

пробками.

7. Оформите отчет, пользуясь табл. 1, которую

разместите на развороте тетради.

1. Пробирку заполните водой. Закройте пробирку

большим пальцем и переверните ее вверх дном. В

таком положении опустите руку с пробиркой в

кристаллизатор с водой. Подведите к концу

газоотводной трубки пробирку, не вынимая ее из

воды (рис. 3).

Рис. 3. |

2. Когда кислород вытеснит воду из

пробирки, закройте ее большим пальцем и выньте из

воды. Почему кислород можно собирать способом

вытеснения воды?

Внимание! Выньте газоотводную трубку из

кристаллизатора, не прекращая нагревать

пробирку с КMnО4. Если этого не сделать, то

воду перебросит в горячую пробирку. Почему?

1. Закрепите уголек на металлической проволоке

(препаровальной игле) и внесите в пламя

спиртовки.

2. Раскаленный уголек опустите в колбу с

кислородом. Что наблюдаете? Дайте объяснение

(рис. 4).

Рис. 4. |

3. После извлечения несгоревшего угля

из колбы, прилейте в нее 5–6 капель известковой

воды

Са(ОН)2. Что наблюдаете? Дайте объяснение.

4. Оформите отчет о работе в табл. 1.

1. Прикрепите к одному концу стальной проволоки

кусочек спички. Зажгите спичку. Проволоку с

горящей спичкой опустите в колбу с кислородом.

Что наблюдаете? Дайте объяснение (рис. 5).

Рис. 5. |

2. Оформите отчет о работе в табл. 1.

Таблица 1

| Выполняемые операции (что делали) | Рисунки с обозначениями исходных и полученных веществ | Наблюдения. Условия проведения реакций. Уравнения реакций | Объяснения наблюдений. Выводы |

|---|---|---|---|

| Сборка прибора для получения кислорода. Проверка прибора на герметичность | |||

| Получение кислорода из KMnО4 при нагревании | |||

| Доказательство получения кислорода c помощью тлеющей лучинки | |||

| Характеристика физических свойств О2. Собирание О2 двумя методами: вытеснением воздуха, вытеснением воды | |||

| Характеристика химических свойств О2. Взаимодействие с простыми веществами: горение угля, горение железа (стальная проволока, скрепка) |

Сделайте

письменный общий вывод о проделанной работе (5

мин).

ВЫВОД. Один из способов получения

кислорода в лаборатории – разложение КMnO4.

Кислород – газ без цвета и запаха, тяжелее

воздуха в 1,103 раза (Mr(O2) = 32, Mr(возд.)

= 29, из чего следует 32/29 1,103),

малорастворим в воде. Вступает в реакции с

простыми веществами, образуя оксиды.

Приведите рабочее место

в порядок (3 мин): разберите прибор, расставьте

посуду и принадлежности на свои места.

Сдайте тетради на

проверку.

Домашнее задание.

Задача. Определите, какое из соединений

железа – Fe2О3 или Fe3О4 –

богаче железом?

| Дано: | Найти: |

| Fe2O3, Fe3O4. | (Fe) в Fe2O3, ‘(Fe) в Fe3O4 |

Решение

(Х) = n•Ar(X)/Mr,

где n – число атомов элемента Х в формуле

вещества.

Mr(Fe2O3) = 56•2 + 16•3 = 160,

(Fe) = 56•2/160 = 0,7,

(Fe) = 70%,

Mr (Fe3O4) = 56•3 + 16•4 = 232,

‘(Fe)

= 56•3/232 = 0,724,

‘(Fe) = 72,4%.

Ответ. Fe3O4 богаче железом, чем Fe2O3.

Учитель во время практической работы наблюдает

за правильностью выполнения приемов и операций

учащимися и отмечает в карточке учета умений

(табл. 2).

Таблица 2

Карточка учета умений

| Операции практической работы | Фамилии учащихся | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| А | Б | В | Г | Д | Е | |

| Сборка прибора для получения кислорода | ||||||

| Проверка прибора на герметичность | ||||||

| Укрепление пробирки в лапке штатива | ||||||

| Обращение со спиртовкой | ||||||

| Нагревание пробирки с KМnО4 | ||||||

| Проверка выделения О2 | ||||||

| Собирание О2 в сосуд двумя методами: вытеснением воздуха, вытеснением воды | ||||||

| Сжигание угля | ||||||

| Сжигание Fe (стальной проволоки) | ||||||

| Kультура выполнения опытов | ||||||

| Оформление работы в тетради | ||||||

Образец отчета о проделанной практической

работе (табл. 1)

| Выполняемые операции (что делали) | Рисунки с обозначениями исходных и полученных веществ | Наблюдения. Условия проведения реакций. Уравнения реакций | Объяснения наблюдений. Выводы |

|---|---|---|---|

| Сборка прибора для получения кислорода. Проверка прибора на герметичность | Выделяются пузырьки воздуха | Прибор собран герметично | |

| Получение кислорода из KMnO4 при нагревании | При нагревании KMnO4 происходит реакция: | О2 получают в лаборатории разложением KMnO4 при нагревании | |

| Доказательство получения кислорода при помощи тлеющей лучинки | Тлеющая лучинка (уголь) ярко загорается в О2 | Полученный газ О2 поддерживает горение | |

| Характеристика физических свойств О2. Собирание О2 двумя методами: вытеснением воздуха (а), вытеснением воды (б) | Kислород вытесняет воздух и воду из сосудов | Kислород – газ без цвета и запаха, немного тяжелее воздуха, поэтому его собирают в сосуд, поставленный на дно. Kислород малорастворим в воде | |

| Характеристика химических свойств О2. Взаимодействие с простыми веществами: горение угля (a), горение железа (стальная проволока, скрепка, стружка) (б) | Раскаленный уголек ярко горит в О2: Известковая вода мутнеет, т. к. | О2 взаимодействует с простыми веществами – металлами и неметаллами. Образование осадка белого цвета подтверждает наличие в колбе СО2 |

О.М.БЫКОВА,

учитель химии

Красноярской средней школы № 2

(с. Красный Яр, Астраханская обл.)

Источник