Перевязка подвздошных сосудов при кровотечении

(a. Iliaca interna)

К числу экстренных показаний к перевязке артерии в акушерстве и гинекологии относятся:

1. Массивное кровотечение при разрыве матки, особенно в нижнем ее сегменте;

2. Сильное непрекращающееся послеродовое маточное кровотечение, не поддающееся контролю;

3. Непрекращающееся кровотечение после аборта.

Различают два вида доступов к внутренней подвздошной артерии:

1. Внутрибрюшинный (обычно нижняя срединная или поперечная надлобковая лапаротомия);

2. Внебрюшинный (боковой дугообразный разрез).

Внутрибрюшинный. Если предварительно была произведена лапаротомия, перевязка внутренних подвздошных артерий технически не сложна. Коллатеральное кровообращение является достаточным, особенно во время беременности, и перевязка артерий с обеих сторон безопасна (рис.65,66).

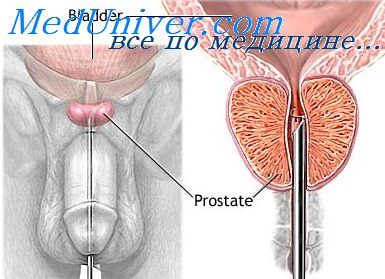

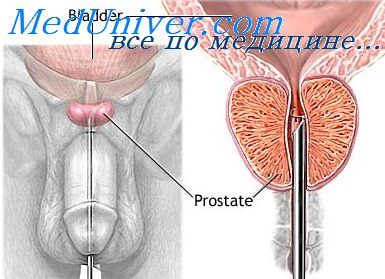

Петли кишок отодвигаются кверху, и обследуется вход в полость малого таза. Находят место деления общей подвздошной артерии на наружную и внутреннюю, обращают внимание на мочеточник (ureter), пересекающий сверху вниз это место. Далее рассекается задний листок париетальной брюшины по ходу сосудов и мочеточник вместе с брюшиной отодвигаются в сторону. С помощью кровоостанавливающего зажима ствол артерии осторожно выделяют из окружающей клетчатки и подлежащей одноименной вены. Кровоостанавливающим зажимом или иглой Дешана под ствол внутренней подвздошной артерии (a.iliaca interna) подводится лигатура и завязывается. Аналогичным образом перевязывается артерия и на протовоположной стороне.

Рис. 65. Кровоснабжение малого таза. (Кованов В.В.).

Рис.66.Бифуркация общей подвздошной артерии. (Акрамов Э.Х.).

Не следует одновременно перевязывать внутреннюю подвздошную вену (v.iliaca interna), так как это приводит к увеличению венозного давления и усилению кровотечения из матки. Необходимо перевязывать анастомоз между маточной и яичниковой артериями в толще широкой связки матки на уровне рогов матки (М.П.Бурых, 2005).

Рис.67. Сосуды таза. (Акрамов Э.Х.).

Внебрюшинный

Техника перевязки внутренней подвздошной артерии боковым доступом заключается в следующем: дугообразный разрез кожи длиной 12,0-15,0 см проводится от конца XI ребра по направлению к передней верхней подвздошной ости – вниз и медиально – до наружного края влагалища прямой мышцы живота.

Разрез проводят до париетальной брюшины. Париетальная брюшина отслаивается и в глубине раны в забрюшинной клетчатке обнаруживается подвздошная артерия и вена (a.et v. Iliaca communis). Затем обнажается место ее бифуркации на наружную и внутренню (рис. 66, 67), выделяется внутренняя подвздошная артерия (a. liaca interna). Вена относительно артерии лежит кзади, проводится лигатура под артерию (направление проведения лигатуры от вены к артерии во избежание ее ранения и последующего смертельного кровотечения), артерия перевязывается (рис. 68). Необходимо щадить мочеточник от повреждения и захвата его в лигатуру (М.П.Бурых, 2005).

Рис.68. Подведение лигатуры и перевязка внутренней подвздошнойартерии.(Акрамов Э.Х.).

Рис.69. Места расположения лигатур при маточном кровотечении.

(Netter F).

Общие вопросы ятрогенных повреждений (ранений) органов таза у женщины.

Date: 2016-01-20; view: 5774; Нарушение авторских прав

Источник

Перевязка подвздошных артерий при аденомэктомии. Снижение кровопотери при аденомэктомии

Из других способов гемостаза при аденомэктомии следует отметить перевязку внутренних подвздошных артерий. Эту манипуляцию выполнял Bier (1893) с целью максимального уменьшения кровопотери при операциях на органах малого таза. Schmidt (1958) с предварительной перевязкой внутренних подвздошных артерий выполнил 121 одномоментную аденомэктомию с глухим швом мочевого пузыря.

К. Т. Овнатанян и П. С. Серляк (1963) применили эту методику при трансвезикальной аденомэктомии. При этом энуклеация аденомы происходила бескровно. Благодаря хорошему коллатеральному кровообращению перевязка внутренних подвздошных артерий не вызывает некротических процессов в органах малого таза. Хороший гемостаз при двусторонней перевязке внутренних подвздошных артерий и наложении последующих швов на ложе аденомы, получила К. 3. Глухова (1969). Однако Л. Д. Цискаришвили (1967) отмечает, что перевязка внутренних подвздошных артерий не избавила от кровотечения после энуклеации аденомы.

Анализ собственного материала показал, что перевязка внутренних подвздошных артерий (даже в сочетании с наложением съемных гемостатических лигатур на капсулу предстательной железы до энуклеации аденомы) не гарантирует прекращения кровотечения в первые дни после операции. Правда, кровопотеря в период операции в большинстве случаев минимальна — 80— 120 мл. Однако иногда наблюдается и более обильное кровотечение.

При аденомэктомии применяются и общие способы остановки кровотечения. Jienlinske (1968) использовал внутримышечные инъекции дицинона или циклонамина. Удалось снизить кровопотерю во время операции на 2/з. Учитывая то, что после аденомэктомии могут быть фибринолитические кровотечения в результате действия тканевых активаторов фибринолиза ткани предстательной железы, урокиназы мочи, а при наличии инфекции — стафилокиназ и стрептокиназ.

В. М. Близнюк и Т. Н.. Третьякова (1970), И. М. Быков и Ю. В. Васильев (1973), В. Д. Бабухадия (1976) и другие авторы рекомендуют перед удалением аденомы ввести внутривенно в качестве ингибитора фибринолиза 5 % раствор аминокапроновой кислоты. Н. М. Дибобао (1969) при обильном кровотечении тоже применяла аминокапроновую кислоту. Через 20—30 мин после введения отмечалось значительное или полное прекращение кровотечения. Применение аминокапроновой кислоты не увеличивает частоты тромбоэмболических осложнений.

С целью остановки кровотечения Geist и Haglund (1962) внутривенно вводили эстрогены, но ожидаемого эффекта не получили. Nezze и соавторы (1961) больным после аденомэктомии внутривенно в течение 4 ч вводили жировую эмульсию в виде моно-, ди- и триглицеридов, а также фосфолипиды в дозе от 500 до 1000 мл. Это способствовало гиперкоагуляции крови, кровотечение прекращалось через 6 ч после применения препаратов.

Одним из способов снижения кровопотери при аденомэктомии является метод управляемой гипотонии с помощью ганглионарной блокады (Е. Б. Мазо, 1964; Е. М. Палагин и М. Е. Руссник, 1965; А. Н. Зильбер, 1969; П. С. Серняк и соавт., 1974; Bodman, 1962, и др.). Важной особенностью искусственной гипотонии, вызванной ганглионарной блокадой, являгется сохранение объема циркулирующей крови в расширенном кровеносном русле.

Такая гипотония носит еще название нормоволемической. Для достижения ганглионарной блокады используют препараты группы метония (пентамин, бензагексоний) и арфонад.

Более широко применяется арфонад. Благодаря быстроте, силе и кратковременности гипотензивного действия он позволяет получить искусственную гипотонию легко обратимым и более надежным методом. Около 30 % этого препарата выделяется почками в неизмененном виде (Bertner и соавт., 1955). Искусственная гипотония влечет за собой ряд патофизиологических сдвигов, степень которых зависит от глубины и длительности этого состояния. Рациональный уровень гипотонии и компенсация физиологических нарушений приобретают первостепенное значение.

– Также рекомендуем “Осложнения управляемой гипотонии. Препараты для управляемой гипотонии в урологии”

Оглавление темы “Аденомэктомия. Техника и осложнения аденомэктомии”:

1. Подготовка к неотложной аденомэктомии. Отросроченная аденомэктомия

2. Отличие отсроченной аденомэктомии от плановой. Гемостаз при аденомэктомии

3. Кровотечение при аденомэктомии. Катетеры для остановки кровотечения из простаты

4. Тампонирование при аденомэктомии. Ушивание ложа после аденомэктомии

5. Виды швов при аденомэктомии. Перевязка сосудов во время аденомэктомии

6. Перевязка подвздошных артерий при аденомэктомии. Снижение кровопотери при аденомэктомии

7. Осложнения управляемой гипотонии. Препараты для управляемой гипотонии в урологии

8. Ганглионарная блокада при аденомэктомии. Эффективность гемостаза после аденомэктомии

9. Одномоментная чреспузырная аденомэктомия. Гипотермия при аденомэктомии

10. Эффективность гипотермии при аденомэктомии. Кровоток при гипотермии

Источник

Главная/Перевязка внутренних подвздошных артерий

26.12.2014

Перевязка внутренних подвздошных артерий

Случай из медицинской практики врача акушера-гинеоколога в начале 90-х годов…

Начало врачебной карьеры совпало с началом девяностых, когда красивая медицинская одежда и богатый выбор лекарств и инструментов нам и не снились… Подрабатывал врачом акушером–гинекологом в отделении экстренной и плановой консультативной помощи (санавиации по-простому). Область большая – где самолетом, где паровозом, где машиной добирались до районов и оказывали помощь.

Оперировать приходилось в различных ситуациях. У населения денег мало, экономят на всем, в том числе, и на медицине. Были районы, в которых не было врачей, а был только главный врач. Больницы – бывшие конюшни до революции, переделанные в больницы (кстати, в некоторых местах так и осталось). Естественно санавиация мало занималась в этих условиях «плановой консультативной помощью», а в основном экстренной. Запоздалая специализированная помощь часто приводила к жутким кровотечениям.

В таких условиях владение техникой перевязки внутренних подвздошных сосудов акушером-гинекологом не блажь и понты, а жизненная необходимость. Жизненная для моих пациенток. У сосудистых хирургов научился этой технике, потренировался в морге, ну и начал внедрять. Руки тряслись в первых случаях – а все случаи не учебно – тренировочные, а этап борьбы с массивным кровотечением. Пришел опыт, а вместе с ним – и спокойствие и некоторая «молодецкая удаль». Вязал, как научили иглой Дюшана. Далеко не всегда были в наличии правые –левые иглы, но не проблема. Но у данной операции есть скрытые «подводные камни», о которых лучше знать тем, кто приходит к нам на смену.

Первый звонок прозвенел, когда в одной районной больнице ждали 4 часа сбор операционной бригады, женщина уже практически «истекла» от множества абразий – реабразий по поводу выкидыша на самых мерзких сроках 16-18 недель. Ждали моего прилета, думали, вот сейчас заберу женщину и увезу, а я не рискнул, а решил оперировать на месте. Вот и собиралась бригада целую вечность…

Входим в живот, сразу зажимы на углы матки, матка выводится в рану и приступаю к перевязке внутренних подвздошных. Тороплюсь, конечно, мадам уже час как «зевала». Доноров еще ищут, и лишний грамм потеряной крови дороже жизни, ибо жизнь и есть. Перевязал одну, перешел на вторую, прохожу иглой Дюшана под внутренней подвздошной, и «вдруг» начинается кровотечение ну очень венозной кровью. Рана тут же наполнилась кровью, а давление у женщины тут же упало. Быстро завязываю артерию и накладываю зетку глубже в области кровотечения. Смотрю – все нормально, не кровит, далее операция экстирпация, дренирование, ушивание операционной раны. Ничего интересного. Инцидент помню, но не проанализировал, опытных врачей не спросил, умные книги не почитал, выводов не сделал.

Второй случай уже не звонок, а «хук» по моей проф. деятельности. Вызвали в операционную. Проведено кесарево. В связи с клинической ситуацией необходимо перевязать внутренние подвздошные. Помылся, встал к операционному столу. Вскрыл париетальную брюшину над бифуркацией подвздошной, визуализирую внутреннюю подвздошную, и иглой Дюшана под ней провожу и… вновь та же история – обильно венозная кровь, промокаем, она течет. Так можно промокнуть все пять литров. Понимаю, что это внутренняя подвздошная вена, зажимаю ее дистальнее, меняю свою руку на руку ассистента, заканчиваю с артерией, выделю её уже из фасций и вижу дырку во внутренней подвздошной вене. А с ней, как с артерией не поступишь. Вызываю сосудистого хирурга, профессора. И уже он, потихоньку, с использованием горячих салфеток (буквально из кипятка!), сварив окружающие ткани, остановил кровотечение из вены. Дополнительное «шитьё» только добавляло дырок в ней.

После операции сели, разобрали случай. Перешел на десекторы, или, при их отсутствии на зажимы, уж какие есть. Самый главный вывод: выделяй артерию. Очень тщательно, тупым инструментом, но выделяй! Понял, осознал, более таких проблем не возникало. Как-то забывать начал, там уже появилась в продаже хорошая одежда для медиков в ассортименте, новые инструменты и оборудование – жизнь стала налаживаться. Вскоре наши соотечественники начали ездить в Израиль, Швейцарию – на лечение и обследования, стало пользоваться популярностью лечение в Даляне, где работает многопрофильный медицинский центр. В нем рабтают специалисты из Китая и Кореи, имеющие огромный опыт и высокую квалификацию в лечении, в частности, гинекологических заболеваний.

Но был потом еще другой случай. Перевязывая артерию, столкнулся с тем, что кетгута нет. Дают шелк. Подумал, что не принципиально. Так то кетгут нормально – зачем прекращать кровоток навсегда, достаточно на некоторое время. Но кетгут плохо держит узел, и пульсирующая артерия его всегда расслабляет. Но это не принципиально – главная цель перевязки – не полное прекращение кровотока, а именно прекратить пульсацию крови. Процессы коагуляции завершат всё остальное. Поэтому с перевязки внутренних подвздошных надо начинать операцию по поводу маточного кровотечения, а не заканчивать. И это было мной осознанно далеко до ныне действующих приказов и рекомендаций.

Так вот шелк. Хорошо держит узел, но обладает мощным пилящим эффектом, что мною не было учтено (знал, но не применил знания к текущей ситуации: «и опыт сын ошибок трудных…»). Проталкиваю под артерию зажим с ниткой , пинцетом захватываю нить, продергиваю и… перепиливаю артерию. Что тут было, сами понимаете. Кровит проксимальный конец – артериальное мощное кровотечение. Кровит дистальный конец – не пульсирующее кровотечение, но тоже сильное. Размышлять некогда, палец ассистента на брюшную аорту, выделяется общая подвздошная, берется на турникету от перчаточной резины. Далее уже спокойно ищется проксимальный конец внутренней подвздошной, провязывается. Затем дистальный – тут пришлось повозится из- за того, что сосуд сократился. Но выделили, провязали. Уффф… Кстати, хирурги лучше учитывают особенности шовного материала, чем акушеры-гинекологи. Специфика специальности.

В последующей практике множество раз перевязывал внутренние подвздошные артерии, что спасало жизнь пациенткам однозначно. Но всегда аккуратно, бережно, с любовью, нежно. Боюсь!!!

Во всех описанных случаях все остались живы.

Автор – акушер-гинеколог, кмн Седов В.Ю.

Источник

16.11.2011 26507 3.0 2

В случаях безуспешного применения всего комплекса средств для остановки тяжелого атонического кровотечения еще до наступления декомпенсированных гемодинамических расстройств необходимо произвести перевязку основных сосудов, питающих матку.

Матка, как вне беременности, так и во время последней, снабжается кровью за счет маточных артерий (аа. uterinae), которые у ребра матки делятся на две основные ветви – маточную, идущую по ребру матки в направлении ее дна, и шеечно-влагалищную, идущую книзу. Между маточными сосудами одной и другой стороны имеется большое число анастомозов, количество которых во время беременности значительно увеличивается. Наличие большого числа анастомозов подтверждается тем, что выключение артерий из кровообращения на одной стороне (яичниковой, маточной и артерии круглой связки) при удалении фиброматозных узлов всегда сопровождается обильным кровотечением на этой же стороне.

От восходящей ветви маточной артерии отходит большое число веточек в клетчатку параметрия и в широкие связки. Эти сосуды идут в направлении стенок таза и образуют анастомозы с пристеночными сосудами. Сосуд, идущий в толщу круглых связок, – ветвь a. epigastrica int.– анастомозирует в области дна матки с ветвями сосудов маточной и яичниковой артерий.

Нижняя ветвь маточной артерии анастомозирует с непарной артерией влагалища, с артериями, питающими мочевой пузырь, и через крестцово-маточные связки с ветвями a. mesenterica inf.

Опыт, накопленный отечественными акушерами по перевязке основных сосудов, снабжающих матку кровью, свидетельствует о наличии в матке большого числа коллатералей, благодаря которым сравнительно быстро компенсируется выключение из кровообращения основных маточных сосудов. Быстрая компенсация кровообращения находится также в прямой зависимости от регенерации сосудистой системы матки, которая стимулируется, по-видимому, нейро-гуморальными влияниями организма беременной женщины. Есть основание полагать, что артерии круглых связок берут на себя роль основного источника кровоснабжения матки после перевязки маточных и яичниковых сосудов.

Метод перевязки маточных сосудов для остановки кровотечения при атонии матки впервые применил Woters (1952), хотя перевязку обеих подчревных артерий при некоторых патологических состояниях (рак матки) и обеих маточных производили еще в конце прошлого и в начале этого столетия.

Однако, как показала практика, перевязки одних маточных или подчревных артерий часто недостаточно для остановки кровотечения, оно может возобновляться через некоторые, иногда даже небольшие, промежутки времени после операции.

Woters сообщил о 7 случаях перевязки маточных артерий с целью остановки кровотечения при атонии матки. Автор указывает, что перевязка артерий приводит к быстрой остановке кровотечения и выраженному сокращению матки в результате остро наступившей гипоксии. Быстрая остановка кровотечения, надо полагать, произошла не только потому, что уменьшился приток крови, но и вследствие восстановления моторной функции матки. Техника операции, описанная автором, проста и может быть выполнена в любых условиях за сравнительно короткое время (10–15 мин). Автор предупреждает, что перевязывать следует только артерии; перевязка вместе с артериями вен может привести к продолжению кровотечения в результате венозного застоя крови в мышце матки.

Это мнение автора, по-видимому, не имеет оснований, так как продолжение кровотечения у родильниц с атонией матки при перевязке основных маточных сосудов имеет место в тех случаях, когда снижена свертываемость крови. При нормальной свертываемости крови перевязка вен и артерий не приводит к появлению кровотечений, так как матка очень богата венозными анастомозами. Даже перевязка внутренних подвздошных вен не вызывает нарушения кровообращения в ней.

Большое исследование в эксперименте и клинике по изучению состояния внутренних половых органов при перевязке основных сосудов матки (маточных и внутренних семенных) провел Д. Р. Цицишвили (1961).

Автор установил, что спустя 24–28 ч после перевязки главных магистральных сосудов матки в слизистой оболочке матки, реже в подслизистом и мышечном слоях, отмечаются диффузные кровоизлияния и геморрагические инфаркты, на месте которых к 3–4-му дню возникают очаги некроза. К 5–6-му дню от начала эксперимента в слизистой оболочке обнаруживаются обширные некротические участки. В дальнейшем, наряду с разрастанием соединительной ткани, начинается регенерация трубчатых желез, количество которых значительно увеличивается с 8-го дня от момента перевязки сосудов; через 20 дней структура слизистой оболочки мало чем отличается от нормальной. Д. Р. Цицишвили отмечает, что двусторонняя перевязка маточных и яичниковых сосудов приводит к развитию огромного, числа анастомозов, соединяющих систему маточных артерии с сосудами околопочечной клетчатки, мочеточников, мочевого пузыря, влагалища и прямой кишки. Эти данные автор получил на основании исследований методом рентгеновазографии после заполнения сосудов взвесью свинцового сурика в скипидаре.

Уже через месяц с момента перевязки сосудов у животных отмечали выраженное развитие прямых анастомозов между концами рассеченных и перевязанных маточных артерий. В более поздние сроки через 2 и 3 мес сеть прямых коллатералей видна особенно четко.

Значительный интерес представляют также исследования по определению морфологических и физиологических изменений в тканях матки после перевязки маточных и яичниковых сосудов.

Исследования Д. Р. Цицишвили, Д. Ю. Мировича (1972) показывают, что изменения в яичниках и матке, возникающие после перевязки питающих их артерий, в основном обратимы. Сохраняется также и функция внутренних половых органов.

Техника перевязки маточных и яичниковых сосудов

Под эфирно-кислородным наркозом (можно и под местной анестезией) продольным разрезом длиной 12–13 см вскрывают брюшную полость. Зеркалами раскрывают рану и больную переводят в положение по Тренделенбургу. Матку выводят в просвет раны (можно производить перевязку и не выводя матки из брюшной полости). Левую руку хирург подводит под матку и несколько смещает кпереди листок широкой связки у места вхождения маточной артерии в матку. Сосудистый пучок хорошо виден через брюшину; пульсирующую артерию легко определяют и перевязывают кетгутом чуть выше внутреннего зева матки.

При правильном наложении лигатуры прекращается пульсация в дистальном конце маточной артерии. Перевязку сосуда производят без его отсепаровки и рассечения листков брюшины путем прокола тканей иглой. То же делают с другой стороны. Перевязка вены вместе с артерией не влияет на исход операции; перевязка только одних вен усиливает кровотечение. Яичниковые артерии перевязывают у основания собственных связок яичников. Перевязка сосудистого пучка у основания собственной связки не нарушает кровоснабжения яичников, что весьма важно для сохранения его функции. Сохранение трубных ветвей яичниковых артерий обеспечивает кровоснабжение яичников.

После перевязки основных сосудов матки сравнительно быстро развивается коллатеральное кровообращение за счет мелких трубных ветвей обеих яичниковых артерий, наружных семенных артерий, расположенных в круглых связках, через сосуды крестцово-маточных связок, влагалищной части шейки матки и влагалища, околоматочную и предпузырную клетчатку.

Быстро наступающая вследствие перевязки основных сосудов ишемия матки приводит к ее резко выраженному сокращению. Матка становится вначале синюшной, а затем бледной.

Д. Р. Цицишвили произвел у 4 женщин с атоническим маточным кровотечением перевязку сосудов и у всех наблюдал благоприятный исход. Послеоперационный период протекал без осложнений. Дальнейшее наблюдение за состоянием этих женщин свидетельствовало о полном восстановлении функции половых органов. Менструальная функция протекала нормально, у 2 из них в течение первого года наблюдения наступила беременность. Мы считаем этот метод остановки атонического кровотечения наиболее эффективным и безопасным.

Анализ историй родов оперированных этим методом женщин показывает, что перевязка сосудов может быть произведена за очень короткий промежуток времени. Кроме того, во время операции можно произвести внутриартериальное нагнетание крови через a. hypogastrica. Мы согласны с мнением Д. Р. Цицишвили о том, что перевязка артерий и вен не влечет за собой появления кровотечения: оставшаяся в венах кровь при сократившейся матке легко выдавливается в ее полость. Поэтому не может быть венозного полнокровия, связанного с нарушением оттока крови.

Перевязка основных сосудов матки не только сохраняет жизнь больной, но и не нарушает функции половых органов, в том числе и генеративной, что нередко является одной из причин позднего решения вопроса о надвлагалищной ампутации матки, особенно у молодых женщин.

Порядок вывода комментариев: | |

Источник