Пережатие сосудов гепатодуоденальной связки

Чтобы по ходу операции уменьшить кровопотерю из поврежденной печени, используют различные способы временной остановки кровотечения. Они дают возможность без излишней спешки расширить доступ, осуществить сбор крови для реинфузии, ревизовать другие органы брюшной полости, осмотреть печеночную рану в глубине, определить источник профузно-го кровотечения и избрать оптимальный способ окончательного гемостаза.

Для временной остановки кровотечения чаще всего прибегают к тампонаде раны марлевыми салфетками или сдавливанию печеночной ткани в окружности раны руками. Для этой же цели разработаны различные гепа-токлеммы, которые накладывают на печеночную ткань проксимальнее места ранения. Но такими способами не всегда удается достичь желаемого результата. К тому же салфетка, прижатая к ране, не дает полноценно ее осмотреть, а руки ассистента, сдавливающие печень, значительно уменьшают оперативный простор.

Кровотечение из ран печени нередко бывает настолько интенсивным, что не позволяет ревизовать рану, отыскать в ней кровоточащие сосуды. В таких случаях более эффективно временное пережатие печеночно-двенадцатиперстной связки с проходящими в ней печеночной артерией и воротной веной. Связку сдавливают большим и указательным пальцами, для чего указательный палец вводят в винслово отверстие. Пережатие сосудов требует значительного усилия и пальцы быстро устают. Поэтому с той же целью может быть использован какой-либо мягкий зажим, например, кишечный жом, а лучше — турникет из эластичной трубки, которой обводят гепатодуоденальную связку.

Многочисленными исследованиями было показано, что временное прекращение афферентного кровотока во многом облегчает операции на печени, но в то же время методика небезопасна. Наиболее существенным недостатком ее является ишемическое повреждение гепатоцитов при выключении печени из кровообращения более чем на 15—20 минут. Кроме того, длительное пережатие ствола воротной вены приводит к массивному депонированию крови в сосудах портальной системы, что значительно снижает возврат ее к сердцу, уменьшает количество циркулирующей крови и сердечный выброс. Следствием этого могут быть падение артериального и центрального венозного давления, тахикардия, нарушение микроциркуляции, нарастание явлений гипоксии гемиче-ского и циркуляторного характера вплоть до ишемических повреждений мозга, миокарда и остановки деятельности сердца. Критическое снижение ЦВД предрасполагает к воздушной эмболии через зияющие просветы поврежденных печеночных вен.

В тех случаях, когда печеночный кровоток прерывается на фоне уже имеющегося дефицита ОЦК, гипотонии, тканевой гипоксии, что в той или иной степени свойственно всем травмам печени с кровотечением, особенно сочетанным травмам, необратимые ишемические повреждения печеночных клеток возникают намного раньше. Чем длительнее был период гипотонии до операции, чем массивнее общая кровопотеря, чем тяжелее расстройства дыхания, тем меньшим будет безопасное время пережатия печеночных сосудов. По мнению А.И. Мариева и АД. Ревского (1993), продолжительность сдавливания сосудов гепатодуоденальной связки при тяжелых травмах печени не должна превышать 2—3 мин., а использование такого приема допустимо при угрожающих жизни кровотечениях из ран печени как крайняя мера. Если этого времени не хватает для обнаружения и устранения источника профузного кровотечения, сдавление связки следует прекратить, тем временем туго прижав салфеткой саму рану. Спустя 3—5 мин. пережатие печеночных сосудов можно повторить.

Местная гипотермия, создаваемая обкладыванием печени мешочками со льдом, вливанием в брюшную полость охлажденного (1 —5°С) физиологического раствора, снижает остроту реакций печени на гипоксию и позволяет увеличить безопасный период выключения органа из кровотока в плановой хирургии до 30—40 мин. [Шапкин В.С и ГриненкоЖ-А., 1977]. На фоне кровопотери, шока это время, несомненно, будет намного меньшим. Гипотермия не устраняет гемодинамических расстройств, возникающих из-за пережатия сосудов гепатодуоденальной связки.

Различные варианты временного портокавального шунтирования крови, предложенные для предотвращения ее застоя в портальной системе при сдавлении воротной вены, трудоемки, сопряжены с существенными затратами времени и, главное, не решают основной задачи из-за малой пропускной способности шунтов. Поэтому распространения в ургентной хирургической практике они не получили. Вероятно, по тем же причинам не нашли поддержки предложения пережимать одновременно с воротной веной чревный ствол и верхнюю брыжеечную артерию.

После пережатия афферентных сосудов кровотечение из печеночных ран значительно уменьшается, но полностью не прекращается из-за наличия ретроградного кровотока по печеночным венам, не имеющим клапанов. Особенно обильна венозная геморрагия при повреждениях основных стволов печеночных вен. Наиболее сложными для хирурга являются кровотечения из области кавальных ворот печени вследствие отрыва печеночных вен, их ранений вблизи устьев, ранений самой нижней полой вены (НПВ) в этой зоне. Для остановки кровотечения здесь недостаточно сда-вления печени или пережатия печеночно-двенадцатиперстной связки, необходимо временно выключить из кровообращения и позадипеченочный сегмент НПВ. Проще всего это осуществляется наложением турникетов на НПВ. Первый турникет располагают под печенью выше уровня впадения почечных вен, второй — интраперикардиально вблизи впадения НПВ в предсердие. Установить турникет на полой вене тотчас под диафрагмой не удается из-за очень ограниченного доступа на этом участке.

Блокада центрального отдела НПВ в сочетании с пережатием сосудов гепатодуоденальной связки влечет еще более выраженные расстройства общей гемодинамики и допустима лишь на короткое время, за которое надо успеть обнаружить поврежденные сосуды и, по возможности, захватить их зажимами, чтобы окончательный гемостаз производить после восстановления кровотока. Поэтому доступ к дорсальным отделам печени (мобилизация печени, при необходимости — торакотомия) желательно обеспечить до затягивания сосудистых турникетов. Во время выключения печени и НПВ из кровообращения необходимо контролировать давление в верхней полой вене и поддерживать его внутривенным струйным введением кри-сталлоидных растворов.

Для уменьшения нарушений гемодинамики, вызываемых пережатием НПВ, предложены различные способы баллонной окклюзии ее просвета с помощью специальных толстых катетеров с манжетками и боковыми отверстиями. Их вводят через ушко правого предсердия, бедренную вену или через разрез стенки НПВ. Раздувание манжеток, устанавливаемых выше и ниже устьев печеночных вен, выключает из кровообращения печеночный сегмент НПВ, сохраняя венозный отток из периферического отдела через просвет катетера. Однако в хирургии травм печени катетерные вмешательства на НПВ применялись лишь немногими хирургами.

Источник

Оглавление темы “Топографическая анатомия печени”:

- Печень. Топография печени. Скелетотопия печени. Границы печени. Проекции печени. Анатомия печени.

- Ворота печени. Границы ворот печени. Синтопия печени.

- Брюшинный покров печени. Связки печени. Венечная связка печени. Круглая связка печени. Серповидная связка печени.

- Печеночно-дуоденальная связка. Состав печеночно-дуоденальной связки. Кровоснабжение печени. Собственная печеночная артерия.

- Воротная вена. Топография воротной вены. Формирование воротной вены. Портокавальные анастомозы. Печеночные вены.

- Сегменты печени. Сегментарное строение печени. Сегменты печени по Куино. Иннервация печени. Лимфоотток от печени.

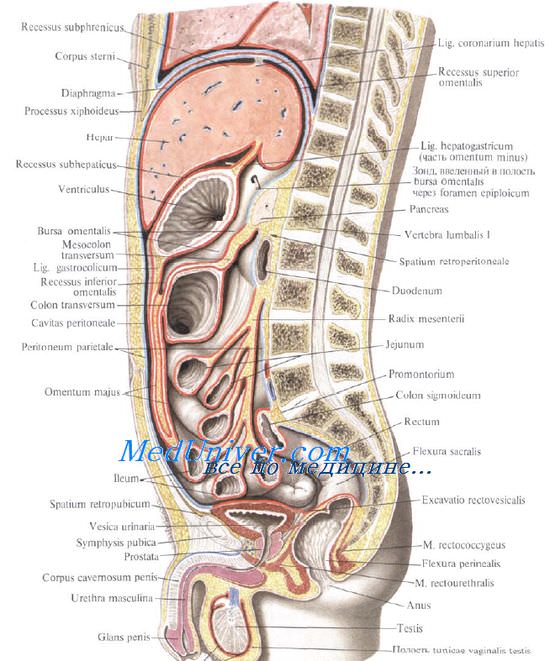

Печень. Топография печени. Скелетотопия печени. Границы печени. Проекции печени. Анатомия печени.

Большая часть печени располагается в нижнем отделе правой стороны грудной клетки (правое подреберье), ее часть выходит в собственно эпигастральную область, и небольшой участок лежит позади ребер грудной клетки слева.

Скелетотопия печени. Границы печени. Проекции печени

Относительно постоянна лишь верхняя граница печени. Верхняя и нижняя границы печени представлены ниже и на рисунке.

Граница нижнего края печени может сильно меняться, особенно при патологических состояниях органа. В норме нижний край печени справа по средней подмышечной линии соответствует десятому межреберью, затем проходит по краю реберной дуги, у правой среднеключичнои линии выходит из-под нее и идет косо влево и вверх, проецируясь по срединной линии тела на середине расстояния между пупком и основанием мечевидного отростка.

Левую часть реберной дуги нижний край печени пересекает примерно на уровне хряща VI ребра.

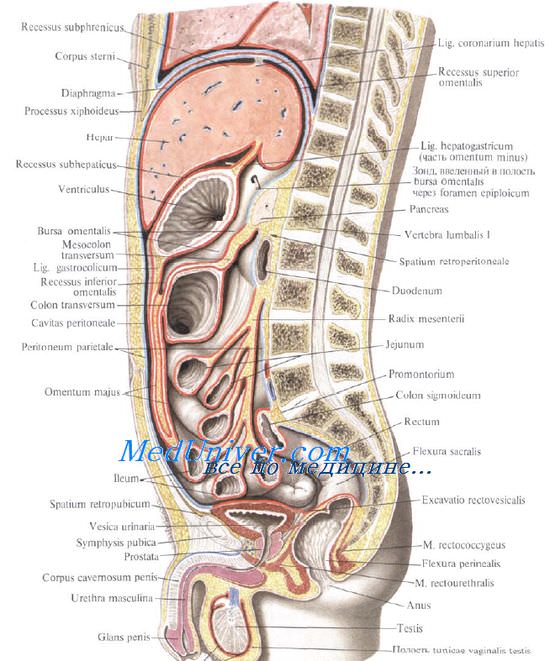

На печени различают две поверхности: диафрагмальную, facies diaphragmatica, выпуклую и гладкую, обращенную к диафрагме и соприкасающуюся с ее нижней поверхностью, и висцеральную, facies visceralis, обращенную вниз и назад и соприкасающуюся с рядом органов брюшной полости. Верхняя и нижняя поверхности спереди отделены друг от друга острым краем, margo inferior, на котором имеется вырезка круглой связки, incisura lig. teretis. По бокам обе поверхности сходятся под острым углом.

На висцеральной поверхности печени имеются две продольные (идущих спереди назад) и одна поперечная борозды, расположением напоминающие букву Н. Левая продольная борозда служит границей между правой (большей) и левой долями печени на ее нижней поверхности. Передняя часть левой борозды, занятая круглой связкой печени, называется fissura lig. teretis.

Задняя часть, fissura lig. venosi, содержит фиброзный тяж, являющийся продолжением круглой связки и представляющий остаток заросшего венозного протока (lig. venosum |Arantius]), соединяющего во внутриутробном периоде развития пупочную вену с нижней полой веной.

Параллельно левой продольной борозде на нижней поверхности печени проходит правая борозда. В ее передней части лежит желчный пузырь, поэтому эту часть борозды называют fossa vesicae biliaris (felleae). Задняя, более глубокая часть, sulcus v. cavae, занята нижней полой веной. Задние концы fissura lig. teretis и fossa vesicae biliaris (felleae) соединены поперечной бороздой.

Продольными углублениями и поперечной бороздой на нижней поверхности правой доли печени выделяются еще две доли: спереди квадратная, lobus quadratus, а сзади хвостатая, lobus caudatus [Spiegel].

Ворота печени. Границы ворот печени. Синтопия печени.

Поперечная борозда соответствует воротам печени, porta hepatis. Переднюю границу ворот печени образует задний край квадратной доли, правую — правая доля, заднюю — хвостатая доля и частично правая, слева — левая доля. Поперечный размер ворот — 3—6 см, переднезадний — 1—3 см. К воротам печени подходят спереди и сзади листки висцеральной брюшины, образующие дупликатуру — печеночно-дуоденальную связку.

Внутри этой связки располагаются входящие в печень через ворота правая и левая ветви собственной печеночной артерии и правая и левая ветви воротной вены. Из ворот печени выходят правый и левый печеночные протоки, внутри связки соединяющиеся в общий печеночный проток.

Паренхима печени покрыта фиброзной оболочкой, tunica fibrosa, глиссоновой капсулой [Glisson], которая особенно развита в воротах печени, где образует влагалища сосудов и нервов и проникает вместе с ними в толщу паренхимы.

Синтопия печени

Вверху печень граничит с диафрагмой.

Сзади печени прилегает к X и XI грудным позвонкам, ножкам диафрагмы, аорте, нижней полой вене, для которой на задней поверхности печени есть ямка, правому надпочечнику, брюшному отделу пищевода. Часть задней поверхности печени, не покрытая брюшиной (внебрюшинное поле печени), связана с задней брюшной стенкой, что является главным фактором фиксации печени.

Передняя поверхность печени прилежит к диафрагме и передней брюшной стенке.

Нижняя поверхность печени располагается над малой кривизной желудка и начальным отделом двенадцатиперстной кишки. К нижней поверхности печени справа прилегает печеночный изгиб ободочной кишки, а кзади от него — верхний конец правой почки с надпочечником. Непосредственно к нижней поверхности печени прилегает желчный пузырь. От органов на поверхности печени имеются вдавления (impressio) с соответствующими названиями.

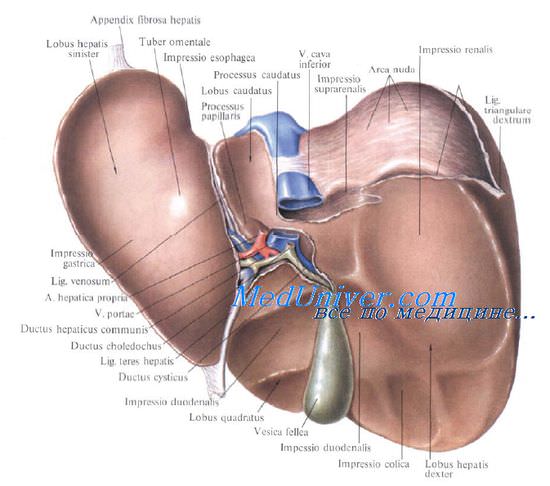

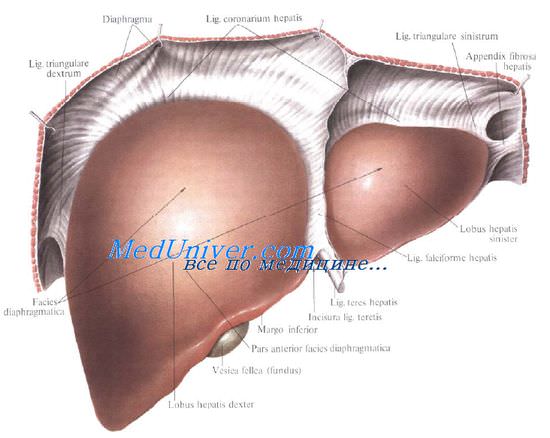

Брюшинный покров печени. Связки печени. Венечная связка печени. Круглая связка печени. Серповидная связка печени.

Брюшинный покров печени. Печень с ее фиброзной капсулой брюшина покрывает со всех сторон, за исключением ворот и дорсальной поверхности, прилежащей к диафрагме (area nuda). При переходе с диафрагмы на печень и с печени на окружающие органы листки брюшины образуют связочный аппарат печени.

Венечная связка печени, fig. coronariumhepatis, образована париетальной брюшиной, переходящей с диафрагмы к задней поверхности печени. Связка состоит из двух листков, верхнего и нижнего. В верхний листок, который обычно и называют венечной связкой печени, упирается рука при ее проведении по диафрагмальной поверхности печени спереди назад.

Нижний листок располагается на несколько сантиметров ниже, в результате чего между обоими листками образуется внебрюшинное поле печени, area nuda, на дорсальной (задней) поверхности печени.

Такой же участок, лишенный брюшинного покрова, имеется на задней стенке полости живота.

Нижний листок для пальцевого обследования недоступен. Оба листка сходятся вместе, образуя обычные брюшинные связки в виде дупликатуры лишь у правого и левого краев печени, и здесь называются треугольными связками, ligg. triangularia dextrum et sinistrum.

Круглая связка печени, lig. teres hepatis, идет от пупка до одноименной борозды и далее до ворот печени. В ней располагаются частично облитерированная v. umbilicalis и w. paraumbilicales. Последние впадают в воротную вену и связывают ее с поверхностными венами передней брюшной стенки. С круглой связкой сливается передняя часть серповидной связки печени.

Серповидная связка печени, lig. falciforme hepatis, имеет сагиттальное направление. Она связывает диафрагму и верхнюю выпуклую поверхность печени, а сзади вправо и влево переходит в венечную связку. Серповидная связка проходит по границе между правой и левой долями печени.

Связки верхней поверхности печени участвуют в фиксации такого крупного и тяжелого органа, как печень. Однако главную роль в этом играет сращение печени с диафрагмой в том месте, где орган не покрыт брюшиной, а также сращение с нижней полой веной, в которую впадают vv. hepaticae. Кроме того, удержанию печени на месте способствует давление брюшного пресса.

С нижней поверхности печени брюшина переходит на малую кривизну желудка и верхнюю часть двенадцатиперстной кишки в виде непрерывной дупликатуры, правый край которой называют печеночно-дуоденальной связкой, lig. hepatoduodenale, а левый — печеночно-желудочной связкой, lig. hepatogastricum.

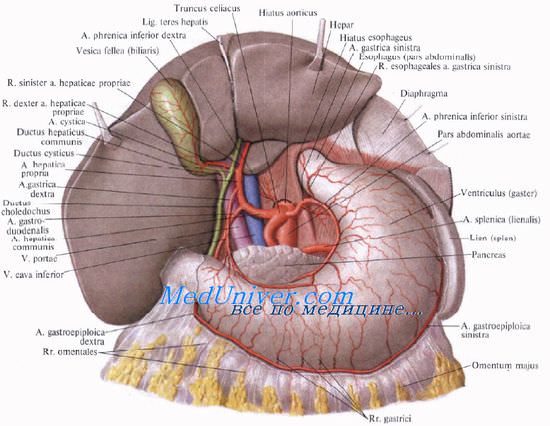

Печеночно-дуоденальная связка. Состав печеночно-дуоденальной связки. Кровоснабжение печени. Собственная печеночная артерия.

Печеночно-дуоденальная связка является правым краем малого сальника. Ее свободный правый край образует переднюю стенку сальникового отверстия. Между листками брюшины в связке справа проходит общий желчный проток, ductus choledochus, и формирующие его общий печеночный и пузырный протоки, слева и глубже лежит воротная вена, еще далее слева проходит печеночная артерия и ее ветви (для запоминания: Дуктус, Вена, Артерия — ДВА).

В самом нижнем отделе печеночно-дуоденальной связки проходят правые желудочные артерия и вена, a. et v. gastricae dextrae, и гастродуоденальные артерия и вена, a. et v. gastroduodenales. Вдоль артерий идут цепочки лимфатических узлов.

При кровотечении из печени можно, введя указательный палец в сальниковое отверстие, а большой палец положив на переднюю поверхность связки, временно сдавить кровеносные сосуды, проходящие в печеночно-дуоденальной связке.

Особенность кровоснабжения печени состоит в том, что кровь в нее приносится двумя сосудами: печеночной артерией и воротной веной.

Собственная печеночная артерия, a. hepatica propria, длиной от 0,5 до 3 см, является продолжением общей печеночной артерии, а. hepatica communis, которая, в свою очередь, отходит от чревного ствола, truncus coeliacus.

У ворот печени a. hepatica propria делится на ветви: ramus dexter и ramus sinister. В некоторых случаях отходит и третья ветвь, промежуточная, ramus intermedius, направляющаяся к квадратной доле.

Правая ветвь крупнее левой. Длина правой ветви — 2—4 см, диаметр — 2—4 мм. Она снабжает правую долю печени и частично хвостатую, а до этого отдает артерию к желчному пузырю — а. cystica. Левая ветвь снабжает кровью левую, квадратную и частично хвостатую доли печени. Длина левой ветви — 2—3 см, диаметр — 2—3 мм.

Учебное видео по анатомии печени

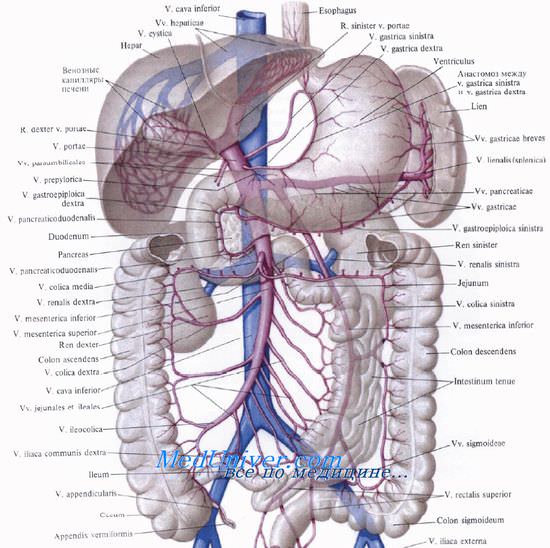

Воротная вена. Топография воротной вены. Формирование воротной вены. Портокавальные анастомозы. Печеночные вены.

Воротная вена, v. portae, также приносит кровь в печень. Она собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости. Воротная вена образуется из слияния верхней брыжеечной, v. mesenterica superior, и селезеночной, v. splenica (lienalis), вен. Место их слияния, то есть место формирования v. portae. находится позади головки поджелудочной железы.

В воротную вену впадают v. pancreaticoduodenalis superior, v. prepylorica и правая и левая желудочные вены, vv. gastricae dextra et sinistra. Последняя нередко впадает в селезеночную вену. Нижняя брыжеечная вена, v. mesenterica inferior, как правило, впадает в селезеночную, реже — в верхнюю брыжеечную вену.

Из-под головки поджелудочной железы воротная вена идет кверху позади двенадцатиперстной кишки и входит в промежуток между листками печеночно-дуоденальной связки. Там она располагается позади печеночной артерии и общего желчного протока. Длина воротной вены колеблется от 2 до 8 см.

На расстоянии 1,0—1,5 см от ворот печени или в воротах она разделяется на правую и левую ветви, r. dexter et r. sinister.

Опухоли поджелудочной железы, особенно ее головки, могут сдавливать лежащую кзади от головки воротную вену, в результате чего возникает портальная гипертензия, то есть повышение венозного давления в системе воротной вены.

Отток по воротной вене нарушается и при циррозах печени. Компенсаторным механизмом при нарушенном оттоке становится коллатеральный кровоток по анастомозам с ветвями полых вен (портокавальные анастомозы).

Портокавальными анастомозами являются:

1) анастомозы между венами желудка (система v. portae) и венами пищевода (система v. cava superior);

2) анастомозы между верхней (v. portae) и средней (v. cava inferior) венами прямой кишки;

3) между околопупочными венами (v. portae) и венами передней брюшной стенки (v. cava superior и inferior);

4) анастомозы верхней и нижней брыжеечных, селезеночной вен (v. portae) с венами забрюшинного пространства (почечные, надпочечные, вены яичка или яичника и другие, впадающие в v. cava inferior).

Печеночные вены

Печеночные вены, vv. hepaticae, отводят кровь из печени. В большинстве случаев имеются три постоянно встречающихся венозных ствола: правая, промежуточная и левая печеночные вены. Они впадают в нижнюю полую вену тотчас ниже foramen v. cavae в сухожильной части диафрагмы. На pars nuda задней поверхности печени образуется борозда нижней полой вены, sulcus venae cavae.

Видео анатомии портокавальных анастомозов

Учебное видео по анатомии воротной вены и ее ветвей – притоков

Сегменты печени. Сегментарное строение печени. Сегменты печени по Куино. Иннервация печени. Лимфоотток от печени.

Печень подразделяется на большую правую и меньшую левую доли. Кроме того, выделяют квадратную и хвостатую доли печени. Однако такого деления с позиций современной хирургии уже недостаточно.

Анатомическими исследованиями было установлено, что определенные участки печени имеют относительно обособленное кровоснабжение и желчный отток, где ход внутриорганных ветвей воротной вены, печеночной артерии и желчных протоков относительно совпадает. Такие участки печени стали выделять как сегменты печени.

Сначала Куино [Couinaud, 1957], а теперь и официальная анатомическая номенклатура выделяют 8 таких сегментов печени. Доли, участки и сегменты печени разделяют малососудистые борозды.

От сегментов печени желчь по сегментарным желчным протокам направляется к воротам печени. Слияние протоков II, III и IV сегментов образует левый печеночный проток. Слияние протоков V, VI и VII сегментов образует правый печеночный проток. Желчные протоки I и VIII сегментов могут впадать как в правый, так и в левый печеночный проток.

Доли и сегменты печени имеют соответствующие ветви воротной вены, печеночной артерии и печеночного протока, которые объединяются в «ножку», окруженную соединительнотканной оболочкой. Благодаря этому стали возможны не только долевые, но и сегментарные резекции печени без осложнений в виде кровотечения и желчеистечения.

Иннервация печени

Иннервация печени осуществляется печеночным сплетением, plexus hepaticus, расположенным между листками печеночно-дуоденальной связки печени вокруг печеночной артерии. В его состав входят ветви чревного сплетения и блуждающих нервов. В иннервации печени принимают участие также ветви диафрагмальных узлов и правого диафрагмального нерва.

Ветви правого диафрагмального нерва проходят вдоль нижней полой вены и проникают в печень через area nuda между листками венечной связки печени. Ветви n. phrenicus обеспечивают афферентную иннервацию желчного пузыря и печени.

Лимфоотток от печени

Главный путь оттока лимфы от печени — через печеночные узлы, расположенные по ходу сначала собственной, а затем общей печеночной артерии. Из них лимфа оттекает в чревные узлы, а затем в грудной проток. Поверхностные сосуды от фиброзной капсулы несут лимфу преимущественно в лимфатические узлы грудной полости.

Учебное видео сегментарное строение печени на схеме

Видео урок топографической анатомии и оперативной хирургии печени

– Вернуться в оглавление раздела “Топографическая анатомия и оперативная хирургия живота”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 11.9.2020

Источник