Поглотительные сосуды для отбора проб воздуха

Существует две группы методов отбора проб воздуха для ручного определения загрязняющих веществ.

1. Аспирационные способы отбора проб.

2. Способы отбора проб в сосуды ограниченной емкости.

3. Седиментационный метод (для исследования запыленности воздуха).

Основу аспирационного метода составляет аспирация, т. е. протягивание исследуемого воздуха через специальные вещества, способные поглощать из проходящего воздуха подлежащий определению ингредиент. Такие вещества называются поглотительными средами. Для протягивания воздуха через поглотительную среду используются водяные аспираторы, электроаспираторы, пылесосы или воздухоотборники. Простейшим прибором для отбора проб воздуха является водяной аспиратор, работающий по принципу сообщающихся сосудов. Объем вытекаемой воды соответствует количеству воздуха, протянутого через поглотительный прибор.

Рис.1. Электроаспиратор для отбора проб воздуха

Для отбора проб воздуха широко применяют электроаспираторы (рис.1). Они снабжены несколькими реометрами для определения скорости просасывания воздуха. С помощью электроаспиратора можно отобрать несколько проб со скоростью от 0,1 до 1 л/мин и 10-20 л/мин.

Выбор поглотительной среды зависит от агрегатного состояния искомого вещества и его химических свойств. В качестве поглотительной среды могут служить растворы, твердые сорбенты, фильтры.

Для поглощения веществ, находящихся в воздухе в газообразном (парообразном) состоянии, используются жидкие поглотительные среды – поглотительные растворы. Однако могут быть использованы и твердые сорбенты (силикагель, уголь активированный), которые для отбора проб при низких температурах используют в виде «кипящего слоя».

Аэрозоли конденсации и дезинтеграции (пыли, туманы, дымы) задерживаются различными фильтрующими материалами – бумажными, стеклянными, перхлорвиниловыми и др. Для аспирации (протягивания) воздуха используются следующие аспирационные устройства.

При отборе проб на короткую изогнутую трубку широкой части поглотителя надевают резиновую трубку (шланг) и конец этого шланга присоединяют к аспиратору. Таким образом, исследуемый воздух, проходя через длинный отрезок трубки, попадает в поглотительный раствор, улавливающий искомое вещество, и выходит через аспиратор.

Для улавливания веществ, находящихся в воздухе в виде пыли и аэрозолей дезинтеграции или конденсации, используются металлические или пластмассовые патроны, в которые закладываются фильтры АФА или беззольные бумажные (рис.2).

Рис. 2. Поглотитель Рыхтера и патроны для отбора проб пыли на фильтры

Фильтры АФА изготавливаются в виде дисков с опрессованными краями, вложенных в защитные кольца. Рабочая площадь фильтров 10 и 20 см3, они обладают высокой фильтрующей активностью и малым аэродинамическим сопротивлением, что позволяет аспирировать воздух с большой скоростью, сокращая этим время отбора проб.

Фильтры АФА-ВП гидрофобные, т. е. водоотталкивающие, и при весовом анализе не требуется их высушивать.

Для химического анализа применяют следующие фильтры: АФА-ХП, АФА-ХМ, АФА-ХС. Фильтры АФАС-У способны задерживать не только аэрозоли, но и газы.

Для отбора проб воздуха используют также специальные сорбционные трубки, в которых в качестве улавливателя токсичных веществ применяется стеклянный порошок, пропитанный соответствующими растворами и помещенный между двумя перфорированными перегородками. Этот метод отбора повышает селективность и чувствительность анализа, что позволяет использовать трубки и для исследования атмосферного воздуха.

Рис.3. Сорбционные трубки

Сорбционные трубки являются устройствами многоразового использования и компактными, что особенно удобно в экспедиционных условиях (рис.3). В этом заключается их преимущество перед поглотительными приборами.

Для улавливания веществ, находящихся в воздухе в виде паров и газов, применяются стеклянные сосуды различной конструкции, например: поглотители с пористой пластинкой, Зайцева, Рыхтера, Петри и др. (рис. 2, 4, 5).

Они представляют собой стеклянные цилиндры, в верхнюю расширенную часть которых впаяны две стеклянные трубки. Конец одной из них доходит почти до дна и заканчивается иногда полым шариком с несколькими отверстиями.

Рис. 4. Поглотитель с пористой пластинкой, поглотитель Зайцева

Верхний конец этой трубки загнут под прямым углом. Вторая, короткая, трубка, тоже изогнутая под прямым углом, впаяна в верхнюю расширенную часть поглотителя и служит для выхода воздуха из него.

За счет сужения нижней части прибора повышается высота столба налитой в прибор жидкости (поглотительного раствора), что обеспечивает максимальный контакт исследуемого воздуха (который входит в прибор через длинную трубку) с поглотительным раствором при соблюдении необходимой в каждом конкретном случае скорости аспирации.

В поглотительных приборах с пористой пластинкой в нижнюю часть поглотителя впаяна стеклянная пористая пластинка, проходя через которую воздух разбивается на тонкие струи, что увеличивает его соприкосновение с поглотительным раствором.

Верхняя, расширенная часть поглотителя за счет уменьшения скорости движения воздуха предупреждает выброс жидкости при больших скоростях аспирации. Поглотительный раствор вводят в поглотитель через длинную трубку, а выводят через короткую.

Рис. 5. Поглотитель Полежаева

В качестве поглотительного раствора могут быть использованы дистиллированная вода или специальные растворы, вступая в контакт с которыми содержащиеся в воздухе токсичные вещества растворяются в них или взаимодействуют с ними с образованием новых веществ. Применяются также различные твердые хемосорбенты, силикагель, активированный уголь и другие, позволяющие увеличивать скорость аспирации до 30 дм3/мин.

В том случае, когда искомое вещество находится в воздухе одновременно в виде паров и аэрозолей, а метод отбора проб предусматривает его определение только в парообразном состоянии, следует перед поглотительными приборами помещать патрон с фильтром для задержания аэрозоля.

Для определения количества вещества, содержащегося в воздухе в виде аэрозоля, рекомендуется одновременно с пробой на «пары» в течение такого же времени произвести отбор пробы на фильтры со скоростью не менее 5 дм3/мин.

Аспирационный метод имеет ряд недостатков: во-первых, он трудоемок и, во-вторых, требует длительного времени аспирации (до 30 мин), что может привести к усреднению концентрации токсичных веществ, в то время как концентрация веществ в воздухе меняется довольно быстро.

Кроме аспирационного метода, применяются одномоментные методы отбора проб воздуха в сосуды различной емкости. Эти методы удобны тем, что позволяют быстро отобрать пробу.

Они применяются в тех случаях, когда благодаря наличию чувствительного метода исследования можно ограничиться небольшими объемами исследуемого воздуха и нет необходимости концентрировать (накапливать) в пробе искомое вещество.

Рис. 6. Отбор проб воздуха с помощью газовых пипеток

Для отбора проб в сосуды используются различные емкости: газовые пипетки, бутыли, резиновые камеры, шприцы и др.

Источник

Аспирация (обеспыливающей вентиляции) предназначена для удаления запыленного воздуха из-под укрытий транспортно-технологического оборудования и рабочей зоны. Для устранения пылевыделений используются системы аспирации с разветвленной сетью воздуховодов и газоочистным оборудованием. Монтаж и наладка аспирационных установок производится на предприятиях по хранению и переработке зерновых продуктов, кирпичных заводах, карьерах.

Аспирационный метод

Отбор проб воздуха для определения в нем концентрации химических соединений чаще всего производится аспирационным методом. Метод основан на аспирации, т.е. протягивании, известного объема воздуха через поглотительную среду, способную задерживать подлежащие определению вещества. Этот способ применяют при необходимости сконцентрировать микропримеси в поглотителе и для повышения чувствительности метода анализа.

Конструкция аспираторов зависит:

- – от продолжительности отбора проб (разовых или среднесуточных);

- – от расхода воздуха (малорасходные, средне- и высокорасходные);

- – от источника энергии (сетевые, аккумуляторные, универсальные);

- – от способа управления (автоматические и неавтоматические);

- – по способу использования (лабораторные, переносные, автономные, устанавливаемые на транспортные средства);

- – одно- и многоканальные (рис. 1, 2 ).

Рис. 1 Аспиратор стеклянный для отбора и хранения проб газа: 1. Пипетка; 2. Уравнительная склянка с тубусом для отбора и вытеснения газа; 3. Распределительная гребенка; 4. Футляр; 5. Резиновая трубка

При отборе проб поглотительный прибор присоединяют к концу стеклянной трубки верхней бутыли и анализируемый воздух засасывается в поглотительный прибор, верхний кран открыт. Скорость аспирации (равная отношению объема протянутого воздуха к времени аспирации), зависит от разности уровней бутылей, диаметра соединительных трубок и регулируется винтовым зажимом, надетым на трубку, соединяющую бутыли.

При прохождении воздуха через поглотитель должно быть достигнуто максимальное перемешивание и не должно быть выбрасывания жидкости.

Электроаспиратор (модель 822) (рис. 2) предназначен для отбора проб воздуха с целью определения содержания примесей, отделяемых фильтрацией через специальные фильтры.

Рис. 2. Устройство электроаспиратора: 1 – колодка для включения прибора в сеть; 2 – тумблер для включения и выключения прибора; 3 – предохранители; 4 – предохранительный клапан; 5 – ручки вентилей ротаметров; 6 – ротаметры; 7 – штуцеры для присоединения резиновых трубок к фильтрам или поглотительным приборам; 8 – клемма для заземления

Он позволяет проводить отбор проб одновременно по 4 каналам с регулировкой скорости в каждом канале (два со скоростью 0,1-1 и два со скоростью 1-20).

Аспирация через поглотительные среды производится аспираторами “Малыш”, ПРУ-4, МК-1, УЛМК-3, ЛК-1 и др.

При отборе проб воздуха со скоростью, превышающей 20 , рекомендуется использовать пылесос. С этой целью из пылесоса удаляют внутренний мешок, а во всасывающее отверстие вставляют резиновую пробку с отверстием, в которое вставлена стеклянная трубка. На трубку надевают резиновый шланг, соединенный с реометром. Скорость просасывания регулируют винтовым зажимом.

С помощью пылесоса можно одновременно отбирать несколько проб. Можно использовать вакуум-насосы, воздуходувки.

Эжекторный аспиратор “Аэра” используют в случае, если источник тока отсутствует или его нельзя применять по условиям взрывоопасности, например в шахтах. Это устройство позволяет отбирать пробы одновременно по 4 каналам со скоростью 0,1-20. Индивидуальные пробоотборники закрепляются на спецодежде или каске работающего. Они питаются от батареек, поэтому их можно носить целую смену. Эти приборы позволяют непрерывно регистрировать наличие вредных веществ в зоне дыхания.

Расходомерные устройства. Для определения скорости аспирации используют реометры. Они бывают жидкостные и сухие. Последние называют ротаметрами или пневмометрами.

Жидкостной реометр (рис. 3). состоит из U-образной трубки с двумя расширениями (1, 2).

Рис. 3. Жидкостной реометр. 1,2- расширения; 3- диафрагма; 4 – штатив; 5 – шкала

Верхние концы обоих колен спаяны горизонтальной трубкой с узким отверстием (диафрагмой 3) посредине. Реометр укрепляют в штативе (4) со шкалой (5). На шкале имеется калибровка, показывающая скорость движения воздуха в . U-образную трубку заполняют окрашенной жидкостью (обычно керосином) до метки “0” на шкале. Воздух, входя слева по горизонтальной трубке, встречает препятствие в виде диафрагмы, в результате чего в левом колене трубки создается повышенное давление и уровень жидкости понижается, а в правом повышается. С изменением скорости движения воздуха меняется разность уровней в обоих коленах.

Сухие реометры (ротаметры) представляют собой градуированную стеклянную трубку с отводами в верхней и нижней частях. В трубку помещен поплавок, который поднимается потоком воздуха. Шкала ротаметра градуирована в рисунке 4.

Рис. 4. Ротаметр.1- вертикальная трубка; 2- поплавок (волчок).

Поглотительные приборы.

В практике для улавливания веществ, находящихся в воздухе в виде газов и паров, применяются стеклянные поглотительные сосуды различной конструкции, например, поглотители Полежаева, Зайцева, Рыхтера, Петри, поглотители с пористой пластиной. (Рис. 5).

Рис. 5. Поглотительные приборы: а. Поглотитель Полежаева; б. Поглотитель Зайцева; в. Поглотитель Рыхтера; г. Поглотитель Петри; д. Поглотитель с пористой пластиной

Они состоят из стеклянного цилиндра, в верхнюю расширенную часть которого впаяны две стеклянные трубки. Конец длинной трубки доходит почти до дна и заканчивается иногда полым шариком с несколькими отверстиями. Верхний конец этой трубки загнут под прямым углом. Короткая трубка, тоже загнутая под прямым углом, впаяна в верхнюю расширенную часть поглотителя. Она служит для выхода воздуха и соединяется резиновым шлангом с аспиратором. Поглотительную жидкость наливают в поглотитель через длинную трубку, а выливают через короткую.

В поглотительных приборах с пористой пластинкой в нижнюю часть поглотителя впаяна пористая пластинка, проходя через которую воздух разбивается на тонкие струи, что увеличивает его соприкосновение с поглотительным раствором. Верхняя расширенная часть поглотителя за счет уменьшения скорости движения воздуха предупреждает выброс жидкости при больших скоростях аспирации.

В качестве поглотительного раствора используются дистиллированная вода или специальные жидкости, растворяющие токсичные вещества или взаимодействующие с ними. Применяются также поглотители с твердыми сорбентами: силикагелем, активированным углем и т.п.. Они имеют другую конструкцию. В них твердые сорбенты могут находиться в неподвижном состоянии или приводятся в движение током воздуха, образуя “кипящий слой”, способствующий большему контакту сорбентов с воздухом и улучающий поглощение искомого вещества. Пыль и аэрозоли улавливают с помощью фильтров АФА или бумажных беззольных фильтров, закрепленных в металлические или пластмассовые патроны. Для химического анализа используют фильтры АФА-ХП, АФА-ХМ, АФА-ХС. Фильтры АФА-ВП гидрофобны, т.е. водоотталкивающие, их не требуется высушивать при весовом анализе. Фильтры АФАС-У задерживают не только аэрозоли, но и газы.

Рис. 6. Сорбционные трубки

Для отбора и анализа проб воздуха используют также сорбционные трубки. Их заполняют стеклянным порошком, пропитанным специальными растворами для улавливания токсичных веществ.

Монтаж установки для отбора проб воздуха. При отборе проб короткую изогнутую трубку широкой части поглотителя соединяют резиновой трубкой с аспиратором. Исследуемый воздух, проходя через длинную трубку поглотителя, попадает в поглотительный раствор, улавливающий искомое вещество, и выходит через аспиратор (и реометр).

Требования к пробам.

Для получения достоверного результата оценки загрязненности атмосферного воздуха необходимо чтобы проба была репрезентативной, представительской, статистически верной, для этого необходимо в процессе отбора пробы:

- 1) Правильно выбирать материал пробоотборника, лучше чтобы было стекло, а если в методике указана полимерная посуда (пластик) то необходимо проверить гладкость ее внутренних стенок , шероховатость поверхности может привести к адсорбции компонентов поглотительного раствора или искомого вещества. Кроме того, посуда должна быть идеально чистой, т.е. многократно промытой и при необходимости прокипяченной в дистиллированной воде во избежание искажения результата анализа за счет остатков предыдущей пробы.

- 2) Реактивы – сорбенты должны быть класса “химически чистый” ибо даже допустимые примеси могут исказить конечные результаты.

- 3) Если нет возможности выполнить анализ в день отбора пробы, то ее необходимо консервировать, т.е. стабилизировать, обеспечить сохранность на максимально возможные 3 дня. Консервантами могут служить вещества типа кислот, органических добавок и других веществ указанных в конкретной методике. Консерванты препятствуют химической реакции искомого вещества с поглотительным раствором, материалом посуды под воздействием света и т.д.

- 4) Если концентрация вещества в отобранной пробе предполагается низкой значительно меньшей ПДК, то пробу концентрируют различными методами – вымораживанием, выпариванием, кристаллизации на специальном отобранном твердом сорбенте.

Проведение метеонаблюдений в процессе отбора проб воздуха.

Одновременно с отбором проб воздуха определяют:

- – направление и скорость ветра,

- – температура воздуха,

- – состояние погоды,

- – подстилающие поверхности.

В период неблагоприятных метеорологических условиях штиль, температурные инверсии и значительная концентрация загрязняющих веществ наблюдения проводят каждые 3 часа.

Оформление протоколов отборов проб воздуха.

В протоколе следует фиксировать дату, время (часы, минуты начала и конца отбора), способ отбора, номер поглотительного прибора, скорость аспирации, температуру и влажность окружающего воздуха, место отбора, технологический процесс, расстояние от пола и источника выделения вредного вещества и условия отбора (работу вентиляции ,открыты или закрыты окна, двери в помещении, процент работающего в этот момент оборудования, число находящихся в помещении людей и т.д.), Ф.И.О. отборщика проб, врача СЭС и представителя предприятия.

Все данные вносятся в лабораторный журнал, составленный в соответствии с ГОСТ или по форме, утвержденной Минздравом РФ.

Источник

Проверка качества воздуха – необходимая процедура для контроля производственных процессов, жизненно важная операция на участках, где работают и живут люди. Но исследовать воздух непросто и трудоемко, прежде всего, из-за сложности качественно и объективно отобрать пробу на исследование. Для данных целей используют сорбционные трубки СТ 112, 212 и 412.

Сорбционные трубки – для чего используются

Одним из самых доступных и эффективных способов получения образца воздуха считается пропускание газовой смеси через стеклянные трубки с крошкой, покрытой специальной пленкой. Эта пленка состоит из адсорбентов (для каждого исследуемого вещества нужны свои поглотительные покрытия), с которым и взаимодействуют исследуемые составляющие воздуха. Площадь поверхности стеклянной крошки большая, это позволяет находить низкие концентрации соединений при небольших габаритах устройств улавливания.

Трубка СТ представляет собой полую стеклянную полость, с открытыми краями. Внутри размещен стеклянный наполнитель (гранулы диаметром 1-2 мм). Чтобы крошка не высыпалась, она с обеих сторон ограничена пористыми пластинами. Габариты трубки, количество наполнителя, строение ограничительных пластин зависит от марки СТ.

Сорбционные трубки отличаются своими размерами (длина, диаметр), количеством и размером стеклянных гранул в роли основы для поглотительной пленки. Наиболее популярными являются модели СТ-112, 212 и 412. Они являются универсальными, недорогими и удобными в эксплуатации.

При помощи трубок СТ (112, 212 или 412) отбираются пробы воздушных смесей для анализа на такие соединения:

SO2;

NO2;

H2S;

CS2;

Другие.

Для отбора и анализа серосодержащих веществ сорбционные трубки следует защищать от света.

Трубки реализуются поштучно, наборами, иногда комплектуются силиконовым шлангом для присоединения. Каждая марка имеет свой шифр:

Модель СТ | Шифр | Габариты (диаметр, длина трубки, толщина слоя стеклогранул), мм | Характеристики пластин (кол-во дырок) |

112 | 1323 | 11,170,26 | 9 |

212 | 1472 | 12,170,35 | 9±1 |

412 | 1471 | 12,170,68 | 11±1 |

Существуют таблицы сорбентов, позволяющие подобрать размеры частиц, учитывая их физико-химические свойства и характеристики проскока. Или же выбрать аналоги с подходящими характеристиками. Наиболее часто применяют сорбенты с размером частиц (0,18-0,25 мм/60-80 меш).

Принцип действия

Через трубки прокачивается воздух, который проходит сквозь пластины, через крошку, покрытую специальным слоем. Нужное вещество реагирует с тонкой пленкой уловителя, остальной газ уходит через отверстие с обратной стороны.

Используя корректные сорбенты, удается полностью собрать нужные составляющие из пропускаемого через трубку воздуха. Далее производится десорбция нагревом и пропусканием полученного пара в газовый хроматограф. В других методиках вещества переводят в раствор, а далее исследуют на жидкостном хроматографе.

Особенности улавливания летучих органических соединений (ЛОС) при помощи СТ:

для сильнополярных соединений иногда используют дериватизацию (промежуточное получение производных соединений);

низкокипящие вещества полностью адсорбировать не получается, поэтому анализ проводится качественно;

соединения со средней степенью летучести удается собрать полностью, но десорбция проходит не 100%, поэтому их анализ также качественный;

для проверки качества исследования устанавливают контрольную СТ с более эффективным поглотителем.

Отработанные трубки определенным образом обрабатывают (согласно методу для каждого отдельного вещества), получая исследуемое соединение в виде раствора. Полученный образец исследуют при помощи хроматографических методов (ГХ, ВЭЖХ или на пластинках). После этого СТ моют, очищают и повторно используют для улавливания тех же компонентов воздуха или газовых смесей.

Все аспекты работы и обслуживания сорбционных трубок описаны в соответствующей нормативной документации, чаще всего в методах исследования воздуха рабочих зон, в атмосфере или замкнутых помещениях. Наиболее используемые НД с указанием особенностей работы с СТ: РД 52.04.186, ГОСТы 16017-1, 12.1.005, 17.2.402, 12.1.0016, РД 51-85-84.

Подготовка трубок

Все подготовительные работы с трубками выполняют в чистом помещении (под вытяжным шкафом или в обработанном помещении перед проведением других анализов).

Перед использованием трубки готовят, 2-3 раза кипятя в дистиллированной воде. Далее их трижды промывают, и сушат при 110±10°С. Аналогично поступают после каждого применения. Каждую неделю или по необходимости (остаются несмываемые частицы на стенках) раствор для кипячения делают из соды (5%).

Гранулы быстро покрывают адсорбентом в виде раствора, остатки утилизируют. Раствор сорбента нельзя хранить более 15 мин.

Нанесение раствора сорбента возможно 2 способами:

Конец трубки опускают в раствор сорбента на 3-5 мм. Смесь очень осторожно засасывают при помощи груши, так чтобы жидкость только покрыла гранулы и верхнюю перегородку, но не выше. Достав СТ из стакана, остатки жидкости выдувают грушей. На всех этапах нужно следить, чтобы реактив не попал внутри груши.

Раствор сорбента наливают в трубку, далее при помощи груши перемещают по гранулам. Хватает 0,2-0,3 см³ на 1 см слой стеклянной крошки. Все участки должны быть хорошо смочены. Остатки выдувают грушей.

Трубку снаружи вытирают сухой беззольной бумагой досуха. Края закрывают заглушками (пробками, колпачками с пленки). При пленочном закрытии срок хранения СТ несколько суток, с пробками – 2 недели без доступа света. Одни трубки и заглушки должны применяться только для одного метода и типа веществ.

Каждую партию подготовленных и заполненных СТ сопровождают «нулевыми» трубками, из которых 3 остаются в лаборатории и 3 идут как сопровождающие.

Перед тем, как поместить сорбент в трубки, его выдерживают в атмосфере подогретого инертного газа около 15 часов. Температуру подбирают с учетом максимальных рабочих параметров конкретного сорбента – она должна быть на 25 или более градусов ниже. Охлаждают, хранят и загружают сорбент в чистом воздухе, это позволит исключить загрязнения. Условия десорбции должны быть более щадящими, чем при подготовке.

Трубки, которые производят серийно, не нужны дополнительные операции кроме подготовки.

Все трубки маркируют (дата подготовки, какая концентрация, сорбент, холостая или калибровочная).

Кратко об отборе проб

Отбор проб воздуха проводят при помощи нескольких СТ, соединенных последовательно, ставят их вертикально (сорбент в нижней части). Если концентрация вещества низкая, можно использовать 1 трубку. Тип сорбента подбирают в зависимости от анализируемого соединения при помощи справочных таблиц из НД или рекомендаций производителя. Иногда в начале помещают защитный патрон с фильтром, для удаления механических примесей (пыли, мусора).

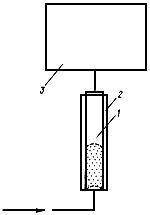

Схематическое изображение подсоединение трубки (1) с сорбентом (2) к прибору (3):

Через сорбционные трубки пропускают 1-10 дм³ исследуемого воздуха, при этом исследуемого вещества должно быть не более 1 мг. Если собрано больше, чтобы исключить перегрузку сорбента, потеря вещества, следует уменьшить объем пропускаемого воздуха. Если сорбент поменялся (цвет, другие признаки), газовую смесь перестают пропускать через СТ. Трубки герметизируют при помощи тех же пробок, маркируют (условия и дата отбора пробы). Хранятся СТ с образцами не более недели без доступа света и при охлаждении, и несколько суток без холодильника.

Условия точности полученных результатов

Прибор-анализатор калибруют, градуируют при помощи введения серии известных концентраций нужных веществ в сорбционные трубки. Все этапы проводят максимально приближено к методике исследования (десорбция, определение концентрации при помощи прибора). Поэтому, желательно пропускать газовую смесь с известной концентрацией нужных веществ.

Если невозможно приблизить к реальным условиям, смесь для калибровки (в газовом или жидком виде) вкалывают непосредственно в трубку. Желательно при этом применять образцы сравнения, контроли или пробы с известными значениями веществ. Условия проведения градуировки указаны в методах исследования, а приготовления газовых смесей описано в соответствующих НД (например, ИСО 6141, 6145, 6349).

Также во время анализа используют холостые трубки – они полностью идентичны тем, которые используют для сбора образцов, но воздух через них не пропускают.

Для удаления примесей перед десорбцией из трубок выдавливают остатки газовой смеси (объем газа должен быть в 10 раз больше объема емкости). Для десорбции инертный газ пропускают в обратном направлении, тому, как пропускали воздух.

Купить трубку сорбционную СТ

У нас Вы всегда можете приборести сорбционные трубки в ассортименте.

Источник