Показатель функционального состояния сосудов

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы применяются следующие характеристики:

– показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и после нагрузки;

– показатель артериального давления (АД) в состоянии покоя и после нагрузки;

– показатель двойного произведения;

– типы реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку (проба Летунова);

– показатель качества реакции (ПКР) по Кушелевскому и Зискину;

– проба с натуживанием по Флэку;

– проба с натуживанием по Бюргеру;

– проба Руффье;

– показатели электрокардиографии;

– показатели телерентгенографии;

– показатели эхокардиографии.

Показатель частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и после нагрузки. В норме ЧСС в покое у здоровых людей находится в пределах 60–80 уд./мин, у спортсменов – 60-70 уд./мин. По мере роста тренированности ЧСС в покое у спортсменов характеризуется относительно стабильным ее снижением (в среднем 46-55 уд./мин, нижняя граница в норме – 40 уд./мин) и увеличением синусовой аритмии (максимальная величина аритмии в норме равна 0,3 с). Эти изменения особенно проявляется у атлетов, направленность тренировки которых связана с преимущественным развитием выносливости.

ЧСС в покое менее 60 уд./мин называется брадикардией, а более 80 уд./мин – тахикардией. Обе характеристики могут быть физиологическими, то есть встречаться в норме (синусовая брадикардия – у спортсменов высокой квалификации, синусовая тахикардия – ЧСС перед очередной тренировкой у спортсмена в состоянии неполного восстановления после предыдущей тренировки), и патологическими («брадикардия» – при полной поперечной блокаде сердца, тахикардия – при экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии).

По величине ЧСС после нагрузки можно судить об уровне нагрузки для испытуемого, о соответствии уровня нагрузки подготовленности спортсмена, а также о механизмах энергообеспечения конкретной нагрузки (табл. 1).

Показатель артериального давления (АД) в состоянии покоя и после нагрузки. В норме у здорового человека АД находится в пределах 100/60 – 140/90 мм рт. ст. (АД систолическое – 100–140 мм рт. ст., АД диастолическое – 60–90 мм рт. ст.).

Таблица 1

Критерии оценки характера энергообеспечения тренировочных нагрузок по физиологическим и биохимическим показателям (Решение Всесоюзного совещания «Унификация методов и биохимического контроля в спорте», 1976)

| Энергетический характер нагрузки | ЧСС, уд./мин | Потребление кислорода, л/мин | Содержание молочной кислоты в крови, (ммоль/л) | рН крови | Излишек буферных оснований в крови BE, мг-экв/л |

| Преимущественно | До 170 | До 2,5 | до 4 | 7,42-7,30 | Выше 3 |

| аэробные | |||||

| Смешанные | От 170 | От 2,5 | от 4-13 | 7,30-7,20 | От 3 до 15 |

| аэробно- | до макс. | до макс. | |||

| анаэробные | значений | значений | |||

| Анаэробные | Макс. | Околомакс. | Более 17 | Ниже 7,20 | От 15 до 30 |

| гликолитические | значения | значения | |||

| Анаэробные | 150-170 | От 2,5 до 4,0 | 4-13 | 7,30-7,20 | От 5 до 10 |

| алактатные |

Уточненная градация нормального АД у взрослых людей представлена в табл. 2

Таблица 2

Градация артериального давления у взрослых людей

(ВОЗ/МОГ, 1999; ОНК VI, 1997)

| Градации | Систол. АД, мм рт. ст. | Диастол. АД, мм рт.ст. |

| Оптимальное АД | <120 | <80 |

| Нормальное АД | <130 | <85 |

| Повышенное нормальное АД | 130-139 | 85-89 |

Состояние, при котором АД меньше нижних границ нормы, называется гипотонией, а больше верхних границ нормы – гипертонией. У спортсменов отмечается некоторое уменьшение АД к нижним границам нормы и ниже (гипотония), что расценивается как более экономичное функционирование сердечно-сосудистой системы.

Во время и сразу после нагрузки показатели АД систолического увеличиваются, а АД диастолического уменьшаются.

Так как показатели ЧСС и АД в организме взаимосвязаны, в различных функциональных пробах они и оцениваются во взаимосвязи, в комплексе друг с другом.

Показатель «двойного произведения» (ПДП) – показатель функционального состояния сердечно-сосудистой системы и у лиц взрослого возраста определяется по формуле:

ПДП = ЧСС × АДс / 100,

где ЧСС – частота сердечных сокращений; АДс – артериальное давление систолическое.

Оценка результатов ПДП:

– от 76 до 89 – среднее;

– 75 и меньше – выше среднего;

– 90 и выше – ниже среднего.

Проба Летунова.Эта проба предназначена для определения типа сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку на основе оценки степени выраженности сдвигов базовых гемодинамических показателей (ЧСС и АД) под влиянием различных по направленности физических нагрузок (три нагрузки), а также скорости их послерабочего восстановления.

Три стандартные нагрузки:

1-я нагрузка – 20 приседаний за 30 с;

2-я нагрузка – 15-секундный бег на месте в максимальном темпе с высоким подниманием бедра;

3-я нагрузка – 3-миннутный бег на месте в темпе 180 шагов в 1 мин.

Фиксированное время послерабочего восстановления (интервал отдыха) после 1-й нагрузки – 3 мин, после 2-й нагрузки – 4 мин и после 3-й нагрузки – 5 мин.

Методика проведения пробы: у обследуемого в состоянии покоя (после 5 мин пребывания в положении сидя в расслабленном состоянии) измеряют ЧСС в течение минуты дискретно по 10-секундным интервалам и АД. Затем ему предлагают выполнить (не снимая тонометрической манжеты) две или одну нагрузку с соответствующими интервалами отдыха. Две нагрузки предлагаются для впервые обследуемых спортсменов или при подозрении на нарушение в сердечно-сосудистой системе. В этом случае всегда выполняется 1-я нагрузка и в зависимости от преимущественной тренировочной направленности (быстрота, выносливость) – 2-я или 3-я нагрузка. Одна нагрузка (2-я или 3-я) выполняется спортсменами при динамических наблюдениях (повторных обследованиях).

В указанные интервалы отдыха ежеминутно у обследуемого в положении сидя определяют ЧСС (первые и последние 10 с каждой минуты) и АД (с 10 по 50 с каждой минуты). Полученные при этом значения сравнивают с исходными, которые принимают за 100%.

Оценка результатов. В зависимости от направленности и степени выраженности сдвигов величин ЧСС и АД, а также от скорости их восстановления различают пять типов реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку:

1) нормотонический;

2) дистонический;

3) гипертонический;

4) со ступенчатым подъемом максимального АД;

5) гипотонический.

Нормотонический тип характеризуется:

– адекватным возрастанием ЧСС на предъявляемую нагрузку (на 60-120% по отношению к исходной ЧСС), то есть ЧСС в пределах 125-140 уд./мин;

– адекватным повышением систолического АД (в пределах 120-150 мм рт. ст.) и небольшого снижения диастолического АД (в пределах 50-60 мм рт. ст.);

– быстрым восстановлением ЧСС и АД до исходных величин, т.е. укладывающихся в заданные интервалы отдыха после соответствующих нагрузок.

Нормотонический тип реакции является наиболее благоприятным и отражает хорошую приспособляемость организма к физической нагрузке, остальные типы реакции называются атипическими, так как могут расцениваться как вариант нормы или как неблагоприятный признак.

Дистонический тип характеризуется сходными показателями с нормотоническим типом, за исключением диастолического АД, значение которого при измерении равно нулю (феномен «бесконечного тона»).

При возвращении диастолического АД к исходным величинам на 1-3-й минутах восстановления данный тип реакции расценивается как вариант нормы; при сохранении «феномена бесконечного тона» более длительное время – как неблагоприятный признак.

Гипертонический тип характеризуется:

– неадекватным нагрузке возрастанием ЧСС;

– неадекватным нагрузке возрастанием систолического АД (до 160-200 мм рт. ст.) и некоторым повышением диастолического давления;

– замедленным восстановлением обоих показателей.

Гипертонический тип реакции свидетельствует о нарушении регуляторных механизмов, обусловливающем снижение экономичности функционирования сердца. Он наблюдается при хроническом перенапряжении ЦНС (нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу), хроническом перенапряжении сердечно-сосудистой системы (гипертонический вариант), у пред- и гипертоников.

Тип реакции со ступенчатым подъемом систолического АД характеризуется:

– продолжающимся повышением систолического АД в начале 2-й мин отдыха;

– возможно замедленное восстановление ЧСС и АД.

Данный тип реакции отражает инерционность регуляторных систем и регистрируется, как правило, после кратковременных нагрузок, а при замедленном восстановлении расценивается как неблагоприятный.

Гипотонический тип характеризуется:

– резким, неадекватным нагрузке возрастанием ЧСС (до 170-190 уд. в 1 мин;

– отсутствием значимых изменений АД; АД=120-150 / 50-60 мм рт. ст.

– замедленным восстановлением ЧСС.

Гипотонический тип реакции является наиболее неблагоприятным.

Показатель качества реакции (ПКР) по Кушелевскому и Зискину предложен для определения качества реакции сердечно-сосудистой системы на любую нагрузку и рассчитывается по формуле:

ПКР = (АДп2 –АДп1)/(Р2 – Р1),

где АДп1 и АДп2 – пульсовое давление в состоянии оперативного покоя до нагрузки и после нагрузки соответственно. Пульсовое давление (АДп) является косвенным критерием ударного объема крови и рассчитывается как разница между АДс (систолическим) и АДд (диастолическим).

Оценка результатов.ПКР в пределах от 0,5 до 1,0 свидетельствует о хорошем функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы. Отклонения в ту или иную сторону расцениваются как признак его ухудшения.

Проба с натуживанием по Флэку. Испытуемый делает глубокий вдох с последующим выдохом в мундштук, соединенный с манометром, и удержанием в нем давления (натуживанием), на уровне 40 мм рт. ст. Во время натуживания регистрируют ЧСС каждые 5 с и общее время натуживания «до отказа», то есть время, в течение которого испытуемый в состоянии задержать дыхание.

Оценка результатов пробы:

– отличная реакция – максимальное увеличение ЧСС не более 7 ударов за 5 с по отношению к исходным данным. Длительность натуживания составляет 45-55 с. В конце пробы ЧСС, как правило, стабилизируется;

– хорошая реакция – максимальное ускорение ЧСС составляет 9 ударов за 5 с;

– посредственная реакция – ускорение ЧСС составляет 10 и более ударов за 5 с.

Проба с натуживанием по Бюргеру. У испытуемого в состоянии покоя измеряют АД. Затем он выполняет 10 глубоких вдохов за 20 с, после которых выполняет выдох в мундштук, повысив давление в манометре в пределах 40-60 мм рт. ст. и удерживая его в течение 20 с. АД измеряют также в начале натуживания и после его окончания.

Оценка результатов пробы: отрицательная реакция – значительное падение АД во время натуживания и устойчивое его удержание на низких цифрах более 30 с.

Проба Руффье.После 5 мин пребывания в положении сидя у испытуемого за 15 с подсчитывают ЧСС (Р0). Затем он выполняет 30 приседаний за 45 с, после чего в положении сидя у него в течение первых 15 с восстановления вновь регистрируют ЧСС (Р1). Третье измерение производят аналогичным образом в конце первой минуты восстановления (Р2).

Расчет индекса Руффье (ИР) производят по формуле:

ИР =[4(Р0+ Р1 + Р2) – 200]/10.

Оценку результатов пробы осуществляют по следующей схеме:

– < 0 – отлично;

– от 0 до 5 – хорошо;

– от 6 до 10 – посредственно;

– от 11 до 15 – слабо;

– > 15 – неудовлетворительно.

Показатели электрокардиограммы.Оценка электрокардиограммыосуществляется прежде всего с позиции исключения дистрофии миокарда в результате хронического физического перенапряжения. В этом случае ЭКГ регистрируется в состоянии относительного покоя. Изменения зубца Т играют основную роль в диагностике; изменения сегмента ST – вспомогательную; изменения зубца U имеют факультативный характер (см. табл. 28).

Показатели телерентгенографии позволяют судить о размерах сердца. Средние величины объема сердца у спортсменов по данным телерентгенографии и их балльная оценка приведены в приложении 1 и 2.

Показатели эхокардиографии отражают степень увеличения его полостей и толщины стенок, в основном задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки.

Количественные значения основных показателей эхокардиографии у представителей различных спортивных специализаций приведены в приложении 3.

Увеличение размеров сердца, его полостей и толщины стенок, не соответствующее специфике вида спорта, характеру и объемам тренировочных нагрузок, а также спортивному стажу, является неблагоприятным признаком.

Необходимо иметь в виду, что гипертрофия левого желудочка никогда не должна достигать у спортсменов цифр, характерных для патологической гипертрофии миокарда, которая начинается с толщины межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка, равной 12 мм.

Читайте также:

Рекомендуемые страницы:

©2015-2021 poisk-ru.ru

Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.

Дата создания страницы: 2017-03-31

Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных

Источник

Понятие «функциональная диагностика»объединяет различные методы исследования и оценки функций органов и систем организма, которые могут проводиться как в покое (электрокардиография, электроэнцефалография, эхокардиография), так и при нагрузке (велоэргометрия и тредмилл-тест, чрезпищеводная электрокардиостимуляция, дыхательный тест при электроэнцефалографии и другие). Нагрузка подразумевает под собой искусственное создание условий, при которых исследуемый орган или система функционируют в «экстремальных» условиях, позволяющих выявить скрытые патологические изменения. В некоторых ситуациях используют нагрузочные пробы с различными лекарственными средствами, где провоцирующим фактором являются химические вещества. Самый распространенный пример – проба с лекарственными препаратами, расширяющими бронхи, при исследовании функции дыхательной системы. Отдельным классом следует выделить продолжительные по времени исследования (суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру, суточное мониторирование артериального давления и др.).

Основными методами функциональной диагностики в амбулаторной практике являются стандартные исследования функций сердечно-сосудистой системы, одинаково необходимые как для первичной диагностики, так и для дальнейшего отслеживания состояния сердца и сосудов. К этим методам относятся:

- Электрокардиография (ЭКГ);

- Эхокардиография (ЭХО-КГ);

- Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (СМЭКГ);

- Суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

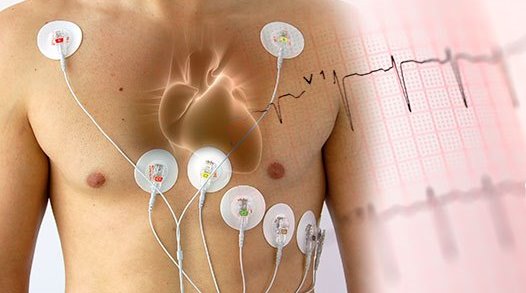

Электрокардиография (ЭКГ)

Первичным, самым распространенным и часто назначаемым методом исследования функции сердца является электрокардиография (ЭКГ).

ЭКГ – это запись электрической активности сердца в покое, в данный момент времени, на бумагу или электронный носитель.

ЭКГ является основным методом диагностики патологии сердца в амбулаторно-поликлинической практике и позволяет диагностировать:

- нарушения ритма сердца и внутрисердечной проводимости;

- наличие гипертрофии сердечной мышцы и перегрузки различных отделов сердца, например, при пороках сердца, гипертонической болезни, сердечной недостаточности;

- изменения миокарда при кардиомиопатиях, миокардите, ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда.

Следует отметить, что электрокардиография даже в норме отличается вариабельностью, что зависит от возраста, пола, анатомических и конституциональных особенностей человека и других факторов. И именно правильная интерпретация графического отображения деятельности сердца, проводимая врачом функциональной диагностики, анализ зубцов, интервалов ЭКГ, позволяет проводить правильную клиническую оценку и дифференциальную диагностику.

ЭКГ часто используется и при неотложных клинических ситуациях, требующих экстренного лечения:

- жалобах на боли в грудной клетке, под левой лопаткой, боли в левой руке, боли в эпигастральной области;

- ощущении «неправильности» работы сердца (перебои в работе сердца, сердцебиение, ощущение «остановок» сердца);

- внезапно возникшей одышке, ощущении нехватки воздуха;

- эпизодах головокружения, потери сознания, «потемнения» в глазах для исключения кардиальной причины этих жалоб.

ЭКГ включена практически во все терапевтические программы диспансерного наблюдения, предварительные, периодические и профилактические медицинские осмотры.

С ЭКГ начинается обследование всех пациентов, предъявляющих жалобы на повышение артериального давления, имеющих указание в истории жизни (анамнезе) на наличие хронического или перенесенного острого заболевания сердца.

ЭХО-кардиографию (ЭХО-КГ)

При выявлении у пациента в ходе осмотра повышенных цифр артериального давления, расширения границ сердца, шумов при выслушивании сердца, выявлении на ЭКГ патологических изменений, а также, если на рентгенограмме органов грудной клетки видны изменения размера и формы сердца, нетипичное его расположение, или же определяются видоизмененные аорта и легочная артерия, врач назначает ультразвуковое исследование сердца: трансторакальную ЭХО-кардиографию.

ЭХО-кардиография (ЭХО-КГ, УЗИ сердца) это ультразвуковой метод исследования строения и функции сердца. Метод основан на улавливании датчиком отраженных от структур сердца ультразвуковых сигналов и преобразовании их в изображение на экране монитора. При выполнении ЭХО-КГ врач оценивает:

- размеры сердца и его камер, а также давление в них,

- состояние предсердий и желудочков (камер сердца) и клапанов сердца,

- толщину стенок сердца, их структуру и целостность,

- сократительную функцию миокарда (работу сердечной мышцы),

- особенности движения крови внутри сердца через клапаны

- состояние внешней оболочки сердца – перикарда

- состояние легочной артерии и аорты, давление в них.

ЭХО-КГ является основным методом диагностики острых и хронических заболеваний сердца: пороков, воспалительных заболеваний клапанного аппарата сердца и его оболочек (эндокардит, перикардит). При данном исследовании также проводится оценка и уточняется степень гипертрофии миокарда, наличие дисфункции работы сердечной мышцы при ее поражении (инфаркт, миокардит), наличие тромбов в полостях сердца. Врач-кардиолог или терапевт, соотнося данные, полученные при ЭХО-КГ с клинической картиной, решают вопрос о тактике дальнейшего ведения пациента.

Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру

В зависимости от характера течения патологического процесса, клиническая картина в текущий момент времени может не давать четких критериев для установки клинического диагноза. В этом случае врач назначает диагностические исследования, проводимые в более широком временном диапазоне, в режиме повседневной деятельности пациента, позволяющие не только провести мониторинг деятельности сердечно сосудистой системы, но и выявить те триггерные факторы, которые приводят к патологическим сдвигам. К данной группе исследований, применяемых в амбулаторной практике, относятся суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (СМЭКГ по Холтеру) и суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Система суточного мониторирования ЭКГ состоит из регистратора ЭКГ (который пациент обычно носит на поясе в предлагающемся футляре) и системы электродов (проводов), присоединяющихся к телу пациента. По окончании исследования врач переносит ЭКГ данные в компьютерную программу, и после выполнения цифрового анализа, интерпретирует результаты и составляет врачебное заключение.

Показаниями для проведения суточного мониторирования ЭКГ являются:

- подозрение на нарушение сердечного ритма и проводимости;

- подозрение на ишемическую болезнь сердца;

- оценка правильности работы искусственного водителя ритма (кардиостимулятора);

- обмороки, приступы головокружения и внезапной слабости в анамнезе.

Для проведения исследования важна правильная подготовка кожи к постановке электродов: волосы в местах присоединения проводов сбриваются, кожа обезжиривается. Пациенту желательно надеть свободную удобную одежду на время обследования. Водные процедуры (принятие ванны, душа) на время СМЭКГ исключаются.

Во время исследования пациент ведет обычный образ жизни (работает, занимается спортом, гуляет), записывая все возникающие в процессе мониторинга жалобы в специальный дневник. Кроме того, в дневнике указывается возможный прием лекарств, смена видов физической активности.

Суточное мониторирование артериального давления (СМАД)

Помимо суточного мониторирования ЭКГ в амбулаторной практике часто используется суточное мониторирование артериального давления (СМАД).

Этот вид исследования первично назначается пациентам, у которых были выявлены повышенные цифры артериального давления (самостоятельно пациентом или на приеме у врача). Исследование позволяет исключить феномен «белого халата», когда повышение давления происходит только во время приема врача. При СМАД уточняется:

- степень повышения артериального давления в течение суток;

- преимущественное время повышения артериального давления в течение суток;

- скорость утреннего повышения артериального давления;

- зависимость гипертонии от физической активности пациента.

Все эти факторы влияют на прогноз риска развития сердечно-сосудистых осложнений у пациента с гипертонией (инфаркт миокарда, инсульт и др.).

Пациентам, с уже установленным диагнозом и принимающим лекарственные препараты, суточное мониторирование АД назначается для оценки эффективности проводимой терапии.

Исследование проводится в течение 24 часов. Пациенту на руку одевают манжету, сравнимую с манжетой стандартного тонометра, к которой присоединяется регистратор (принцип тот же, что и при мониторировании ЭКГ). Один раз в 15 минут в дневное время и один раз в 30 минут в ночные часы аппарат надувает манжету, проводит измерение артериального давления пациенту и записывает данные на электронный носитель внутри прибора. Пациент так же, как и при мониторировании ЭКГ, ведет дневник жалоб, приема медикаментов и физической активности. По истечении 24 часов врач переносит данные исследования в компьютер, интерпретирует результаты и выдает заключение.

Часто суточное мониторирование ЭКГ и АД проводят одновременно. Существуют современные приборы бифункционального мониторирования ЭКГ и АД, позволяющие вести одновременную запись АД и ЭКГ на один аппарат. В практическом смысле это оправдано тем, что чаще всего у пациентов нарушения деятельности сердца совпадают по времени с патологией артериального давления (например, ишемические приступы на фоне повышения АД).

Исследование СМАД не требует специфической подготовки. Для удобства пациенту рекомендуется приходить на исследование в свободной одежде. Во время мониторирования пациент ведет привычный для себя образ жизни.

В заключении следует отметить, что приведенные методы функциональных исследований являются рутинными, используемыми в амбулаторной практике для первичной диагностики патологии сердечно сосудистой системы. Дальнейшее ведение пациента определяется индивидуально, в соответствии с характером выявленных нарушений.

Консультации и приемы в клинике “Семейный доктор” проводятся по предварительной записи. Мы работаем в выходные и праздничные дни. Запись на прием по телефону контакт-центра +7 (495) 775 75 66, через форму on-line записи и в регистратуре клиники.

Информацию для Вас подготовила:

Конюхова Мария Юрьевна, терапевт, врач функциональной диагностики. Ведет прием в корпусе клиники на Бауманской.

Источник