Покровные ткани представлены сосудами

«Откуда эта уверенность, что растения избавлены от страданий?» – Вислава Шимборская

Все самое ценное в организме растения спрятано от агрессивной окружающей среды под покровными тканями, и тем не менее растения часто травмируются животными, в результате чего возникают раны, на месте которых появляется раневая меристема, в дальнейшем – рубцы. Более того, во многих растениях заложен естественный физиологический процесс – листопад, приводящий к образованию листовых рубцов на стебле после опавшего листа.

Покровные ткани, о которых пойдет речь далее, призваны сохранить целостность растения и структуру его органов и тканей. Защитить от механических повреждений, или в случае возникновения таковых, ограничить зону повреждения от окружающей среды. Защитить внутреннюю среду растения от болезнетворных микроорганизмов, предотвратить излишнее испарение воды с поверхности листа (защита от высыхания). Для создания барьера клетки этой ткани плотно примыкают друг к другу, не имеют межклетников.

Запомните, что классификации призваны не усложнить, а упростить жизнь. Вы чувствуете уверенность в знаниях именно тогда, когда отлично помните классификации – без них в голове “каша”, а с ними знания раскладываются “по полочкам”. Всегда уделяйте им должное внимание 😉

Эпидерма (эпидермис, кожица)

Расположена на поверхности листьев, травянистых стеблей, плодов и цветков. По происхождению является первичной покровной тканью, образована из верхушечных меристем. По строению полифункциональна и сложна: в нее входят самые разные клетки, из которых особо отметим:

- Замыкающие клетки устьиц

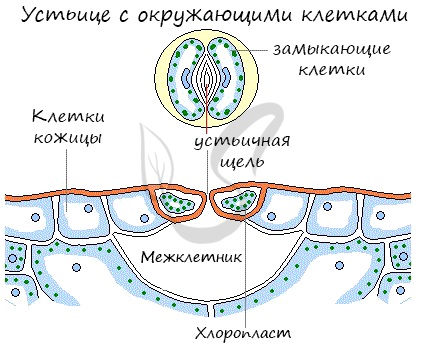

Эти клетки вместе с прилежащими к ним побочными клетками образуют устьичный аппарат. Сами замыкающие клетки бобововидной формы, между ними имеется устьичная щель.

Устьице (лат. stoma, от греч. στόμα – «рот, уста») – представляет собой пору, то есть межклетник, по обе стороны от которого лежат замыкающие клетки. Замыкающие клетки могут увеличиваться и уменьшаться в объеме в зависимости от концентрации в них клеточного сока.

Во время интенсивного фотосинтеза, к примеру, днем, замыкающая клетка насыщается сахарами и крахмалом – продуктами фотосинтеза, среда клетки становится гипертонична, что притягивает воду из побочных клеток, тургор замыкающей клетки повышается, и она приобретает бобововидную форму, вызывая открытие устьичной щели.

К ночи падает интенсивность фотосинтеза, среда клетки становится более гипотонична, вода уходит из замыкающих клеток в побочные, тургор замыкающих клеток снижается, и они распластываются, закрывая устьичную щель.

У листьев, плавающих на поверхности воды, устьица находятся только на верхней стороне листа: к примеру у кувшинки (500 устьиц на 1 мм2), у надводных (воздушных) листьев устьица обычно расположены на нижней стороне листа. У подводных растений устьтица отсутствуют.

Устьичная щель способна расширяться и сужаться, регулируя поток воздуха в тканях листа, что обеспечивает транспирацию – испарение воды, и газообмен. Через устьица удаляется побочный продукт фотосинтеза – кислород, который растению совершенно не нужен. В межклетник поступает углекислый газ, превращающийся в ходе темновой фазы фотосинтеза в глюкозу.

- Собственноэпидермальные клетки

Это клетки покровной ткани: они плотно прилежат друг к другу, практически лишены межклеточного вещества. Основная их функция – создание барьера между внутренней средой растения и агрессивной окружающей средой. Хлоропласты в этих клетках обычно отсутствуют, вместо них имеются лейкопласты.

Снаружи эпидерма покрыта кутикулой – особым слоем воскоподобного вещества, кутина. Это вещество очень устойчиво к действию гидролитических агентов, микроорганизмов. Это также защита от излишней транспирации, при недостатке воды кутин компенсаторно утолщается для того чтобы сохранить как можно больше воды.

- Трихомы – выросты клеток эпидермы

Трихомы это разнообразные по строению, форме и выполняемым функциям выросты клеток эпидермы – щетинки, волоски, чешуйки. Чаще трихомы располагаются с той же стороны, где и устьица.

Трихомы подразделяются на: кроющие, физиологически защищающие ткани листа от перегрева и уменьшающие испарение воды, и железистые, наиболее ярким примером которых являются жгучие волоски на стебле крапивы, знакомые каждому не понаслышке)) В железистых волосках скапливается секрет. При соприкосновении с волоском его головка легко отламывается, и жидкость изливается в кожу, вызывая местное воспаление.

Перидерма

Слово перидерма происходит от греч. περι – около и греч. δερμα – кожа. Век эпидермы, расположенной на корнях, стеблях и корневищах, недолог. Многолетние растения увеличиваются в размере, и на смену эпидерме, которая слущивается и отпадает, приходит перидерма, вторичная покровная ткань, развивающаяся из феллогена (вторичной меристемы).

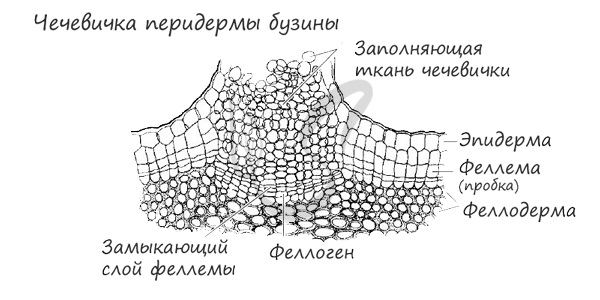

При делении клеток феллогена наблюдается закономерность: клетки пробки (феллемы) откладываются наружу, а клетки феллодермы, состоящей из живых клеток с запасными питательными веществами, внутрь.

Несомненно, следует подчеркнуть особое значение пробки. Она представляет собой скопление мертвых клеток, главная ценность которых – клеточная стенка, пропитанная жироподобным веществом – суберином.

Пробка вовсе не герметична, конечно же, в ней имеется сообщение с окружающей средой для газообмена – чечевички, через них, подобно устьицам в эпидерме, перемещается воздух. Чечевички можно заметить визуально, особенно хорошо они видны на поверхности молодых ветвей, побегов, кустарников. На срезе пробки мы увидим клетки прямоугольной формы, плотно прилежащие друг к другу.

Перидерма, в частности – пробка, выполняет ряд жизненно важных функций в организме растения:

- Защита внутренних тканей от высыхания

- Водо- и газонепроницаемость (с одной стороны, барьерная функция)

- Газообмен, осуществляемый через чечевички (с другой стороны сообщение с окружающей средой)

- Теплоизоляция

Корка

Корка или ритидом (лат. rhytidoma) – наружная трещиноватая часть коры, представляет собой комплекс чередующихся участков перидермы и коры с флоэмой (проводящая ткань).

Является третичной покровной тканью, которая образуется у многолетних растений в корневище, стебле и корне. Корка ежегодно наращивается, за счет сезонного образования феллогеном нового слоя перидермы, который оттесняет старый наружный слой флоэмы и перидермы на периферию, что приводит к изоляции данных тканей, и они отмирают. Получается, что корка это и есть совокупность многочисленных отслоенных и погибших элементов перидермы и вторичных флоэм.

Эпиблема (ризодерма)

Слово эпиблема происходит от греч. ἐπίβλημα – покрывало, покрытие от греч. ἐπί – на, над и греч. βλημα – бросаю, кладу. Это первичная покровная ткань молодых растений. Происхождение эпиблемы связано с делением клеток дерматогена. Эта ткань уникальна, именно она формирует корневые волоски в зоне всасывания корня.

Эпиблема охватывает все до зоны проведения корня, ее длина может составлять несколько сантиметров. Пика своего развития эпиблема достигает в зоне всасывания, где из нее формируются корневые волоски, всасывающие воду вместе с растворенными в ней минеральными солями. Активное всасывание веществ энергетически затратный процесс, в связи с этим эпиблема богата митохондриями.

По мере роста корня эпиблема постепенно разрушается, передавая свои функции к этому времени опробковевшим участкам корня – экзодерме (гр.exo снаружи, вне). Еще раз подчеркнем, что эпиблема – первая барьерная ткань корня, избирательно поглощающая вещества почвы.

Экзодермой называются клетки первичной коры корня, которые располагаются под эпиблемой. В зоне проведения после слущивания эпиблемы экзодерма может опробковевать и выполнять защитную функцию.

Источник

В многоклеточном организме клетки со сходными функциональными возможностями и строением объединены в группы и образуют растительные ткани.

Растительные ткани – это группа клеток, с общим происхождением, структурой, предназначенные для выполнения конкретных функций.

Существуют следующие типы растительных тканей:

- Образовательные;

- покровные;

- основные;

- механические;

- проводящие.

Есть ткани простые, в которые входят однородные группы клеток (паренхима), и сложные, где встречаются клетки, отличающиеся по виду, размеру и функциям, но имеют одних предшественников (ксилема).

Образовательная

Клетки образовательной ткани тесно связаны между собой, с минимальным количеством межклеточного вещества, имеют тонкие мембраны. Цитоплазма вязкая, в ней находится генетическая информация. Клетки способны к длительному митотическому делению, служат основой для формирования всех тканей растения.

Образовательные ткани расположены в верхушечной части побегов, на кончике корня. Участки меристемы сохраняются также у основы черешков листьев и междоузлий. Есть латеральные или боковые меристемы, которые отвечают за увеличение размера стебля в поперечной плоскости. К ним относят прокамбий и камбий.

Раневая образовательная ткань формируется в месте повреждения, при этом пограничные клетки вступают в процесс деления и видоизменяются в плотную защитную ткань – каллюс.

Покровная

Отдельные части растения со всех сторон покрыты шаром плоских клеток – эпидермой. Основная их функция – защита глубже расположенных клеток от пересыхания или чрезмерной влаги, перегрева или заморозков, механических воздействий, проникновения инородных агентов.

Покровные ткани также отвечают за взаимодействие растения с внешней средой. Обмен газов, водяных паров осуществляется через мелкие поры в покровной ткани – устьица. Строение устьица простое: две замыкающие клетки и устьичная щель.

Замыкающие клетки реагируют на перемены факторов окружающей среды, при этом они смыкаются или размыкаются. Например, в светлое время суток, когда интенсивно идут фотосинтезирующие процессы, замыкающие клетки расходятся и пропускают максимальное количество углекислого газа. На ночь они закрываются. Смыкание происходит и при повышении температуры, для защиты от потери влаги.

Многолетние растения нуждаются в более прочной защите, поэтому под эпидермой в них развивается плотная защитная ткань – пробка, которая построена из отмерших клеток.

Вместо устьиц в пробке находятся чечевички, которые необходимы для газообмена.

На замену пробке у многих деревьев формируется корка – очень прочный и грубый слой мертвых клеток.

Проводящая

Строение проводящей ткани растений

Строение проводящей ткани растений

Проводящая ткань отвечает за перенос питательных веществ в растительном организме. Известны 2 разновидности проводящих тканей – луб и древесина.

По восходящим путям идет транспорт воды и минералов от корневой системы к вышерасположенным органам растения – через сосуды и трахеиды древесины (ксилема). По нисходящим путям переносятся синтезированные органические соединения к корневой системе с помощью ситовидных трубок луба (флоэма).

Луб представляет собой совокупность безъядерных длинных клеток, вертикально идущих друг за другом. Стенки, которыми клетки соприкасаются, имеют множество выходов, поэтому жидкость может свободно передвигаться. На всем протяжение ситовидные трубки сопровождают вспомогательные клетки спутницы, они продуцируют ферментативные соединения необходимые для эффективного транспорта.

Древесина осуществляет ток жидкости с помощью трахеид и сосудов. Трахеиды – это отмершие клетки с отвердевшими стенками. Сосуды – это последовательный ряд клеток, идущих друг за другом цепочкой. Перегородки между смежными клетками разрушены, поэтому ничего не препятствует току жидкости.

Основная

Промежутки в растительных тканях заполнены основной тканью, которая построена из паренхиматозных клеток. Они образуются из верхушечной меристемы. Основная ткань играет важную роль: в паренхиме зеленых органов растения идут фотосинтезирующие процессы, в корневище накапливаются углеводы.

Воздухоносная паренхима включает множество полостей наполненных воздухом. Характерна для растений, населяющих поверхность водоемов, помогает им удерживаться наплаву. Отдельно выделяют водоносную паренхиму, которая долго может поддерживать стабильный уровень влаги, (развита у растений из семейства кактусовые).

Механическая

Механическая ткань придает стеблям и листьям прочность и гибкость. Так они могут выдерживать нагрузку, сгибания, сжатия. Клетки данной растительной ткани имеют утолщенную оболочку, иногда отвердевшую. Выделяют 2 подвида механической ткани: колленхиму и склеренхиму.

Колленхима построена из жизнеспособных клеток, что также содержат хлорофилл. Поэтому колленхима обеспечивает опору в листьях и стеблях.

Склеренхима – это группа клеток с твердой мембраной, продольно вытянутых и названых волокнами. Терминальные части клеток острые, а на срезе имеют многоугольную форму. Выделяют лубяные волокна, которые находятся в лубе и древесные, расположенные ближе к центральной оси.

Сводная таблица растительных тканей

| Вид ткани | Клетки | Функции | Расположение |

|---|---|---|---|

| Покровная | Большие, плоские клетки | Защита от механических влияний, чужеродных организмов | Покрывает листья, корни, входит в состав коры |

| Проводящая | Удлиненные, отмершие клетки, объединённые в ряды | Передвижение жидкости по восходящим и нисходящим путям | Древесина и луб |

| Основная | Клетки с толстыми стенками, плотно прижаты друг к другу | Фотосинтез, запасание воды, накопление воздуха | Листья, стебли, корень |

| Образовательная | Не утрачивают митотическую активность, имеют тонкую оболочку | Служит основой для развития других растительных тканей, восстанавливает утраченные части при повреждениях | Апикальная часть стебля, кончики корней |

| Механическая | Крупные, отличаются по форме, стенка прочная, часто одревесневшая | Придает прочность и гибкость | Древесина и луб |

| Запасающая | Тонкостенные мелкие клетки с большим ядром | Запасает питательные вещества | Корни, стебли |

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (47 оценок, среднее: 4,26 из 5)

Загрузка…

Источник

Покровная ткань у растений находится на поверхности всех органов, граничит с окружающей средой и защищает растение от вредоносных воздействий.

Первичные покровы растения построены только из жизнеспособных клеток. Вторичные и третичные покровы – это совокупность отмерших клеток с утолщенными стенками.

Особенности строения покровной ткани растений

Первичная покровная ткань

Первичная покровная ткань – эпидерма – построена из живых клеток. Формирование эпидермального покрытия идет из верхушечных меристем. Она укрывает новообразованные, еще растущие побеги.

Ризодерма – также относится к первичным тканям, которая укрывает корневище. Главная задача ризодермы это абсорбирование воды из почвы и растворенных в ней минеральных веществ. Ризодерма состоит из клеток с тонкими стенками и густой цитоплазмой, где сосредоточено множество митохондрий.

Эпидермис сформировался у растений в период перехода от водной жизни к наземной. На суше необходимо было удерживать влагу, что и обеспечили покровные ткани. Клетки в эпидермисе близко расположены друг к другу и плотно связаны между собой. Только небольшие участки – устьица остаются открытыми для связи с окружающей средой.

Стенки клеток, обращенные внутрь органов тонкие, а те, что выступают наружу – толстые. Снаружи поверхность их укрыта шаром кутина и воска (кожица). Его нет на развивающихся корнях и частях растения, которые находятся под водой. Во время засухи кожица становится практически непроницаемой.

Эпидерма также содержит волосковидные образования, которые могут состоять из одной или нескольких клеток. Они необходимы для увеличения площади эпидермиса. К примеру, волоски в области роста корня обеспечивают защитную функцию, помогают закрепиться в почве, уменьшают потерю влаги. Некоторые растения используют волоски для защиты от вредителей, так крапива выделяет жалящие вещества, которые вызывают ожоги.

Лишь наземные виды растений в наружных покровах имеют устьица, необходимые для регуляции обменных процессов. Устьица – это совокупность клеток, что формируют устьичный аппарат. Он построен из пары замыкающих клеток и окружен эпидермиоцитами, которые имеют отличительные черты строения.

Замыкатели имеет много хлоропластов, чем отличаются от других клеток, здесь идет активный фотосинтез. Здесь содержатся также питательные вещества. Между двумя замыкающими клетками формируется щель, которая сообщена с подустьичным пространством. Количество устьиц, их размер сильно отличаются у представителей разных видов растений, число колеблется от сотен до тысячи.

У большинства растений устьица сосредоточены на дорсальной (нижней) стороне листьев. К исключениям относятся водоплавающие виды, где устьица находится на вентральной (верхней) поверхности.

Вторичная покровная ткань

Вторичная покровная ткань или перидерма заменяет со временем эпидермис. Так происходит замена молодых ветвей на многолетние, окрашенные в темные тона. Перидерма имеет несколько слоев, одним из них является камбий или феллоген. Во время деления клетки феллогена, отошедшие к наружному слою, формируют феллему, те, которые откладываются внутрь, образуют феллодерму.

Феллема вначале построена из живых клеток с тонкими мембранами. С течением времени стенки огрубевают, и заполняются воздухом.

Слой перидермы постоянно меняется, здесь возникают межклетники – пространства, образующиеся при разделении или отмирании соседних клеток. Межклетники объединяются между собой и формируют систему ходов внутри растения. Они сообщаются с окружающей средой через специальные образования – чечевички. Так через межклетники, устьица и чечевички происходит газообмен. Чечевички в зимний период закрываются тонкой пленкой, которая по весне разрушается и процессы жизнедеятельности возобновляются.

Третичная покровная ткань

Третичная покровная ткань или корка свойственна только многолетним древесным растениям.

Корка дерева – третичная покровная ткань

Корка дерева – третичная покровная ткань

Возникновение корки связано с неоднократным заложением перидермы в глубокие слои тканей дерева. Жизнеспособные клетки, оказавшись в окружении перидермальных клеток, погибают и формируют корку. Отмершие клетки не могут расти и растягиваться, но внутренние слои постоянно размножаются и растут, что ведет к увеличению диаметра столба. Таким образом, корка трескается и огрубевает. Место перехода корки в перидерму становится легко заметным, особенно у березы, где белая перидерма чередуется с темной коркой.

Функции покровной ткани растения

- Предотвращение пересыхания;

- служит барьером для вредных микроорганизмов;

- предотвращает проникновение радиации;

- предохраняет от травматических воздействий;

- регулирует метаболические процессы;

- реагирует на раздражители.

Краткая таблица покровных тканей растения

| Вид ткани | Характеристика | Функции |

|---|---|---|

| Эпидермис | Эпидермальный слой клеток, который снаружи укрыт кутикулой. На всей поверхности хаотично расположены устьица, состоящие из пары замыкающих клеток, которые регулируют поток воздуха. Трихомы – особые клетки эпидермы, могут находиться на всех наземных органах растения, состоят из одной клетки или нескольких, бывают живыми и мертвыми. | Эпидерма регулирует обменные процессы, обеспечивает связь с окружающей средой. Трихомы предотвращают чрезмерное испарение влаги (пустынные растения имеют обильное опушение для защиты от солнечной радиации). |

| Перидерма | В составе ткани выделяют три части: наружный шар – феллема, центральный – феллоген, клетки которого постоянно делятся и образуют другие два шара, внутренний – феллодерма. Перидерма имеет систему внутренних ходов, заполненных воздухом и чечевички, через которые идет газообмен. | Основная функция – защита от проникновения вредителей |

| Корка | В состав входят огрубевшие отмершие клетки. Со временем, когда диаметр дерева увеличивается, корка трескается, так как утрачивает эластические свойства. | Предохраняет от травм, пожаров, грубых механических воздействий. |

Оцените, пожалуйста, статью. Мы старались:) (5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

Загрузка…

Источник