Повреждение мягких тканей плеча мышц сосудов нервов

Травма плеча подразумевает обширную категорию заболеваний, при которых может присутствовать повреждение целостности сустава или нарушение его функции. Плечевой сустав имеет сложное строение, считается наиболее подвижной структурой костной системы, поэтому если говорить о его повреждении, прежде всего, нужно узнать характер травмы плеча, степень повреждения окружающих тканей и только потом проводить соответствующее лечение с последующей реабилитацией.

Причины ушибов плеча

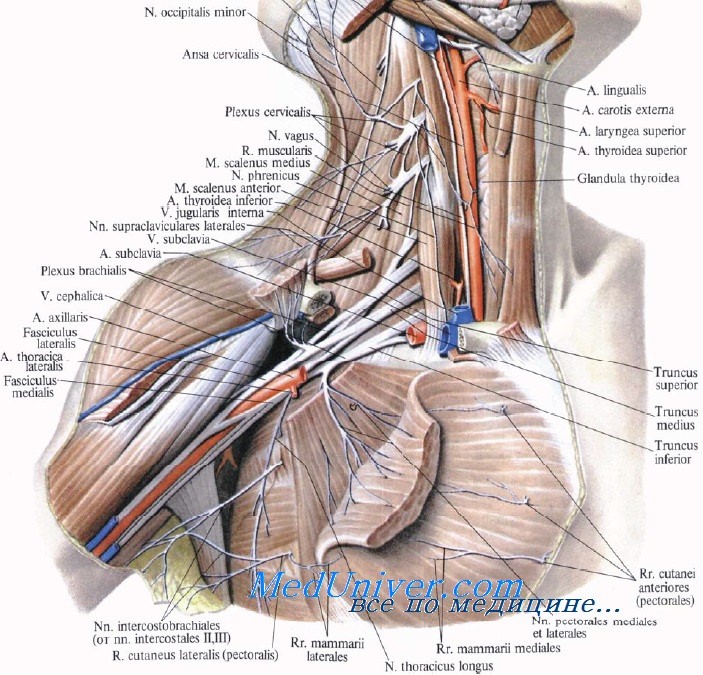

Плечевой сустав состоит из двух мышечных групп, находится между плечевым и локтевым суставами руки. Первая группа мышц состоит из клювовидной, плечевой и двуглавой мышцы, а вторая — локтевого, трехглавого и суставно-локтевого сочленения. Любая из мышц отвечает за нормальную работу предплечья, позволяет ему выполнять нужные движения. Под мышечными тканями находится длинная кость, которая крепится к лопатке и формирует сустав плеча. Помимо этого в области плеча находятся нервное сплетение, артерии и множественные сосуды. При получении травмы плеча повреждению может поддаваться любой из участков сустава, поэтому очень важно определить характер и степень тяжести повреждения.

Получить травму плечевого сустава можно по нескольким причинам. В основном она вызывается падением на руку, случайным ударом или резким движением. В группе риска к ее получению находятся спортсмены, люди пожилого возраста или те, чья профессиональная деятельность связана с тяжелым трудом. Нередко травмы связанные с анатомическими особенностями строения плечевого отдела или же хроническими заболеваниями опорно – двигательного аппарата.

Симптомы

Клинические признаки травмы плечевого сустава напрямую зависят от локализации, характера и степени повреждения. После полученной травмы порой сложно определить ее вид, поскольку закрытый перелом легко спутать с вывихом или сильным ушибом. Поэтому после повреждения плечевого сустава нужно обратиться за медицинской помощью, пройти рентген, который определит тяжесть и характер повреждения.

Как показывает практика, в независимости от вида травмы, человек после ее получения ощущает сильную и острую боль, которая усиливается при любом движении руки. Невозможность согнуть или разогнуть руку – еще один признак травмы плеча.

К типичным симптомам также относят:

- Отек и припухлость в области плеча.

- Кровоподтеки, гематомы.

- Хруст в суставе.

- Снижение чувствительности руки.

При открытых травмах присутствует нарушение целостности кожи, кровотечение, возможно болевой шок с потерей сознания. Когда присутствует разрыв мышц, появляется сильный отек и западение ткани в сустав.

Важно! После полученной травмы, нужно уметь отличить ушиб от перелома или вывиха. Так при переломе плечевого сустава присутствует полное ограничение подвижности сустава, хруст в кости. При ушибе такие симптомы отсутствуют.

Степени травмы

Травмы плеча при падении могут быть незначительными или крайне тяжелыми. Все зависит от характера и структур, которые пострадали в процессе внешнего воздействия. В практике врачей травматологов чаще всего встречаются:

- перелом плечевого сустава;

- вывихи;

- растяжения связок;

- разрывы мышечных волокон;

- ушибы.

Часто вместе с повреждением самого сустава нарушаются околосуставные структуры: мышцы, сухожилия, костные ткани, сосуды и артерии, нервные окончания. Их повреждение существенно ухудшает клинику, увеличивает длительность лечения.

Травмы сустава плеча в основном разделяют на 4 стадии и классификации:

- По течению — острые и хронические.

- По характеру — механические, химические, термические, комбинированные, баротравмы, спортивные.

- По тяжести — открытые и закрытые.

- По объёму — единичные, множественные и сочетанные.

Распознать травму плеча, ее тяжесть и характер повреждения без результатов обследования достаточно сложно, поэтому врачи рекомендуют при первых признаках обращаться в стационар.

Первая помощь

При получении травмы плечевого сустава, важно оказать потерпевшему первую доврачебную помощь, от которой зависит общее состояние человека и прогноз на выздоровление. При незначительном повреждении, человек сможет самостоятельно облегчить свое состояние, выпить обезболивающий препарат, зафиксировать конечность в том положении, при котором боли уменьшатся, обратится к врачу. Однако при серьезном повреждении сустава, оказывать первую помощь должен человек, который находится рядом.

Алгоритм действий при получении травмы плеча состоит из следующего:

- Осмотр руки и оценка характера травмы.

- При подозрении на перелом или вывих — иммобилизация конечности при помощи косынки или бинта. Больную руку нужно прибинтовать к телу в полусогнутом состоянии.

- Если на коже присутствуют наружные повреждения, рану нужно обработать антисептиком, наложить стерильную повязку.

- На место ушиба можно положить холодный компресс, но не более чем на 10 минут.

- Дать обезболивающий препарат: Кетанов, Анальгин, Темпалгин.

При переломах, вывихах или сильном растяжении нужно как можно быстрее обратиться в отделение травматологии или вызвать бригаду Скорой помощи.

Важно! При получении травмы плеча категорически запрещено самостоятельно вправлять или вытягивать сустав. Такие действия могут нанести непоправимый вред здоровью, привести к инвалидности в будущем.

Диагностика

После получения травмы плеча, нужно обратиться к травматологу или хирургу – ортопеду. Врач после осмотра, оценивает степень нарушения функции плеча, в экстренном порядке назначит рентгенографию, которая позволит оценить локализацию и характер повреждения плеча. Если картина после рентгена не ясна или при подозрении на обширное повреждение околосуставных тканей, назначается МРТ или КТ, позволяющие получить полную информацию о больной конечности. После получения результатов диагностики, врач назначает необходимое лечение.

Лечение ушиба плеча

Терапия при травме плеча зависит от вида и степени повреждения. Восстановить работу сустава можно консервативными методами или при помощи хирургического вмешательства. В основном лечение состоит из 4 этапов:

- Обезболивание – прием анальгетиков в форме таблеток или уколов, которые помогут купировать болевой синдром.

- Вправление при вывихе или переломе – проводится только врачом травматологом или ортопедом.

- Иммобилизация – обездвиживание конечности гипсовой повязкой или эластичным бинтом.

- Реабилитация – комплекс мероприятий позволяющих быстрее восстановится суставу после травмы.

Если нет нарушений целостности кости, а причиной боли в плече является ушиб или растяжение связок, врач назначает консервативную терапию. Она включает использование лекарственных препаратов местного действия, также показано обездвижение конечности на несколько дней.

Иммобилизация

Важным пунктом при оказании первой помощи и лечении травмы плеча считается иммобилизация, которая позволяет предупредить смещение обломков кости при переломе или повреждение мягких тканей. Показанием к ее проведению выступают переломы, вывихи, повреждение мышц, сосудов или нервов. Различают два основных вида обездвижения плечевого сустава после получения травмы:

- Транспортная – проводится сразу после получения травмы при оказании первой помощи и сохраняется до момента поступления в стационар.

- Лечебная – накладывается врачом в медицинском учреждении на длительный период времени.

Иммобилизация конечности проводится несколькими способами:

- косыночная повязка;

- бинтование;

- кольца Дельбе:

- лестничная шина Крамера;

- повязка Дезо.

При оказании первой доврачебной помощи в качестве шины можно использовать любые подручные материалы – доска, книга, планка, при этом фиксировать их к поврежденной конечности можно при помощи ремня, шнурка или любой ткани.

После поступления в стационар, больному проводят ряд диагностических и лечебных мероприятий и только потом проводится иммобилизация. При переломах или вывихах накладывается гипсовая повязка. Для хорошей фиксации конечности часто применяют лестничную шину Крамера.

Алгоритм ее применения следующий:

- На шине отмеряют расстояние от пальца до локтевого сустава.

- Сгибают под углом 90 градусов.

- Шине нужно придать форму, которая не будет сдавливать руку.

- Придают форму желоба.

- Начиная с середины плеча шина должна отклоняться вперед, обхватывать плече спереди и сверху, направляться вниз.

- В подмышечную впадину ставят комок ваты.

- Накладывать шину нужно на целую руку.

- Фиксируют ее широкими бинтами.

- Конечность подвешивают на повязку – косынку.

Данный метод иммобилизации чаще используется при переломах плеча. Если травма плеча сопровождается ушибом или растяжением связок, использовать фиксаторы не обязательно, но все же нужно на несколько дней ограничить движение сустава. Здесь можно обойтись эластичным бинтом.

Применение препаратов

Медикаментозное лечение ушиба плеча проводится с целью уменьшить боль, снять воспаление, улучшить кровообращение или убрать синяк. Заключается в использовании препаратов для внутреннего и наружного приема. Назначают лекарства с первого дня получения травмы и до периода, когда уменьшиться или исчезнет характерная симптоматика. Терапия чаще включает следующие лекарства:

- Анальгетики – устраняют боль, снимают воспалительные процессы: Кетанов, Кеталорак, Нимесил. При сильной и острой боли врачом могут назначаться наркотические анальгетики: Трамадол, Морфий, Промедол. Выпускаются в разных формах выпуска: таблетки, уколы, порошки для перорального приема. Доза любого обезболивающего средства назначается врачом индивидуально для каждого пациента.

- Мази и гели с обезболивающим и противовоспалительным действием: Найз гель, Фастум гель, Финалгон, Апизартрон и другие. Наносятся на сустав после снятия гипсовой повязки или используются при растяжении связок, ушибах.

- Препараты кальция – Глюконат кальция, Кальцемин, Кальций Д3 никомед и другие, которые помогают укрепить костную ткань, ускорить заживление.

Если травма плеча вызвала ушиб, врач может назначить мази для рассасывания гематом и улучшения кровообращения: Индовазин, Троксевазин, Синяк ОФ, Лиотон. При тяжелых переломах, вывихах назначаются препараты из группы хондропротекторов, которые защищают хрящевую ткань от разрушения, способствуют выработке синовиальной жидкости для нормальной функции сустава.

Период реабилитации

Важным этапом в лечении травмы плеча считается реабилитация, которая проводится с момента снятия гипсовой повязки или при устранении симптомов на этапе выздоровления. От качества восстановительной терапии зависит, как быстро сустав вернет свою функциональность.

Период реабилитации может длиться от нескольких дней до пару месяцев. Состоит из:

- физиотерапии;

- лечебной гимнастики;

- массажа;

- приема препаратов кальция, витаминных комплексов или хондропротекторов;

- диетотерапии.

Реабилитация очень важна, поскольку она помогает вернуть поврежденному суставу его функциональность, снизить риск возможных осложнений, ускорить период выздоровления. Все мероприятия по восстановлению назначаются врачом реабилитологом. Больному нужно соблюдать все врачебные предписания, только тогда можно ждать положительной динамики.

Физиотерапия при травме плечевого сустава

Физиотерапевтическое воздействие может назначаться врачом сразу после получения травмы или спустя 2 – 4 недель. Помогают уменьшить воспаление, боль, улучшить кровообращение. Пользу при травме плеча принесет:

- УВЧ-терапия;

- парафиновые аппликации;

- электрофорез с йодистым калием и новокаином;

- магнитотерапия.

Для одного курса врач рекомендует проходить 5 – 10 сеансов физиотерапии, но если есть необходимость, назначают больше курсов.

Пользу принесет массаж, позволяющий укрепить связки и мышцы, улучшить кровообращение, исключить застойные процессы. Проводить массаж рекомендуется после прохождения одного из метода физиотерапии. Должен выполняться профессиональным массажистом. После нескольких процедур, человек может изучить технику и проводить самомассаж самостоятельно в домашних условиях.

Лечебная физкультура

Неотъемлемой частью восстановления при травмах плечевого сустава считается лечебная физкультура (ЛФК), которая возвращает плечу прежнюю функциональность. Начинать упражнения для плечевого сустава после травмы нужно под присмотром врача, начиная с минимальных движений, постепенно увеличивая нагрузки.

Программа тренировок включает следующие движения:

- Движение пальцами рук, сгибание, разгибание.

- Поворачивание кисти вправо, влево, подъем и опускание больной руки.

- Приседания со стулом за спиной, обе руки должны находиться на спинке стула.

- Поврежденную руку нужно вытянуть вперед и держать до ощущения усталости.

- Передавать мяч из одной руки в другую вокруг своей оси.

- Вращение плечевым суставом.

Выполнять каждое упражнение при травме плеча нужно не меньше чем 5 – 10 раз. В процессе человек не должен чувствовать боли или дискомфорта, но если все же появились неприятные ощущения, тренировки нужно прекратить. После полного восстановления плеча, можно висеть на перекладине, посещать бассейн, скакать на скакалке и посещать тренажерный зал.

Интенсивность тренировок при повреждении плечевого сустава зависит от характера травмы и ее сложности, поэтому, когда можно приступить к тренировочному процессу, подскажет лечащий врач.

Осложнения и последствия

Если вовремя не проводить лечение травмы плеча, увеличивается риск развития различных осложнений, которые не только способны нарушить функциональность сустава, но и привести к инвалидности и даже смерти человека. К распространенным последствиям травмы относят:

- гемартроз (скопления крови);

- травматический бурсит;

- обширные гематомы;

- артроз плечевого сустава;

- снижение чувствительности конечности;

- инфицирование раны при открытых переломах.

Чтобы исключить осложнения, после получения травмы нужно правильно оказать медицинскую помощь больному, провести правильное лечение и соблюдать все рекомендации врача по реабилитации.

Травмы плеча встречаются очень часто, занимают 10% от всех случаев. При своевременном и правильном лечении, прогноз на выздоровление всегда благоприятный, спустя время человек может вернуться к привычному образу жизни.

Источник

Повреждения плечевого сплетения. Диагностика, лечениеЗакрытая травма плечевого сплетения у взрослых чаще всего встречается среди молодых активных мужчин, увлекающихся экстремальными видами спорта или пострадавших в результате высокоскоростной автоаварии. Это тяжелейшее повреждение часто ведет к ограничению физических возможностей, вызывает психологические и социально-экономические проблемы. Нередко при первом осмотре пострадавшего с политравмой повреждение плечевого сплетения не распознается на фоне других жизнеугрожающих повреждений, фиксирующих на себе внимание врача. Но даже в случаях выявления травмы лечение в прошлом откладывалось на более поздний период в надежде на спонтанное восстановление каких-либо функций. Сегодня такую задержку нельзя признать обоснованной, так как установлено, что она может серьезно ограничить возможности дальнейшего реконструктивного вмешательства. Каждый хирург, оперирующий в области плечевого сплетения, должен четко знать его анатомо-топографические особенности. Непонимание анатомического строения тех отделов шеи, передней поверхности грудной клетки и подмышечной впадины, где расположено сплетение, может усугубить исходную травму или вызвать любое другое тяжелое повреждение. Плечевое сплетение в большинстве случаев образуется соединением передних ветвей четырех нижних шейных спинномозговых нервов (С5-С8) и первого грудного нерва (Т1). Спинномозговые нервы берут начало от дорсальных и вентральных корешков, отходящих от спинного мозга. Дорсальные корешки образованы чувствительными нитями, исходящими из спинномозгового узла дорсального корешка, который расположен в межпозвоночном отверстии или тотчас кнаружи от него. Вентральные корешки содержат двигательные нити. Дорсальный и вентральный корешки соединяются один с другим кнаружи от узла дорсального корешка, образуя спинномозговой нерв. Твердая и паутинная мозговые оболочки простираются от спинного мозга на вентральный и дорсальный корешки на выходе из спинного мозга. Помимо этого на уровне С4-С7 спинномозговые нервы фиксированы к поперечным отросткам позвонков прочными соединительнотканными связками, которые отсутствуют на уровне С8 и Т1, что объясняет большую частоту отрывов двух нижних корешков, принимающих участие в формировании плечевого сплетения. Передние ветви спинномозговых нервов объединяются в три ствола: верхний (С5 и С6), средний (С7) и нижний (С8 и Т1). Каждый ствол подразделяется на переднюю и заднюю ветви. Тотчас дистальнее ключицы передние разделения верхнего и среднего стволов соединяются в латеральный пучок, а переднее разделение нижнего ствола продолжается в медиальный пучок. Задние ветви всех трех стволов формируют задний пучок, который располагается позади подкрыльцовой артерии. Для описания травмы плечевого сплетения обычно используют следующие термины: разрыв корешка, отрыв корешка, преганглионарный, постганглионарный, надключичный и подключичный. Термином «надключичное повреждение» определяют поражение спинномозговых нервов, стволов или их разделений. Определение «подключичное повреждение» употребляется для обозначения поражения пучков и их конечных ветвей. Если повреждение сопровождается отрывом корешка от спинного мозга проксимальнее узла заднего корешка, то повреждение классифицируется как «преганглионарное» или отрыв корешка. С практической точки важно дифференцировать пре- или постганглионарные повреждения. На сегодняшний день прямое оперативное устранение преганглионарных повреждений неэффективно, поэтому должны рассматриваться другие методы восстановления функций. Напротив, коррекция постганглионарных повреждений возможна за счет имплантации нерва-трансплантата.

Существуют характерные особенности анамнеза и клинической картины, которые помогают отличить преганглионарное повреждение от постганглионарного. Синдром Горнера, включающий птоз, миоз, ангидроз щечной области и энофтальм, предполагает преганглионарный отрыв С8 и Т1 корешков. На преганглионарный отрыв С6 корешка указывает симптом крыловидной лопатки, так как передняя зубчатая мышца иннервируется преимущественно длинным грудным нервом, который начинается от переднего разделения С6 около межпозвоночного отверстия. Невозможность приведения лопатки к позвоночнику свидетельствует о дисфункции ромбовидных мышц вследствие отрыва С5 корешка и выпадения функции дорсального нерва лопатки. Способность приведения лопатки можно проверить, попросив пациента положить кисти рук на бедра и попытаться свести локти вместе за спиной. Постганглионарные разрывы происходят в тех местах, где элементы плечевого сплетения фиксированы окружающими образованиями. Хрестоматийным местом локализации постганглионарного повреждения является точка Эрба, где надлопаточный нерв отходит от верхнего ствола плечевого сплетения. Разрыв С5 спинномозгового нерва обычно происходит на участке расположения вышеописанных соединительнотканных связок, фиксирующих нерв к поперечным отросткам позвонков. На этом уровне связка особенно прочная, и данная анатомическая особенность создает предпосылки для возможного использования С5 корешка в качестве невротизатора при отрыве других корешков. Другой точкой фиксации надлопаточного нерва является вырезка лопатки, где нерв может повреждаться при травмах, вызывающих смещение лопатки кверху. Травма ключицы может сопровождаться повреждением плечевого сплетения на уровне сравнительно малоподвижных в этом месте разделений. Подкрыльцовый нерв фиксирован как в месте своего отхождения от заднего пучка, так и в месте прохождения через четырехстороннее отверстие, и легко повреждается на любом из этих уровней. С усовершенствованием вспомогательных методов диагностики появилась возможность выполнения операций в раннем посттравматическом периоде. При правильной интерпретации такие методы исследования как электродиагностика, КТ миелография и, при необходимости, МРТ, увязанные с клиническими данными, определяют необходимость оперативного лечения для приемлемого восстановления функций. Исследование проводимости нерва и электромиография (ЭМГ) являются основными методами, которые дополняют данные клинического обследования больного с повреждением плечевого сплетения. Любая травма нерва, кроме нейропраксии, инициирует через 48-72 часа развитие валлеровской дегенерации дистального участка аксона с потерей его проводимости. К недостаткам ЭМГ относится то обстоятельство, что только через 4-6 недель после травмы начинают регистрироваться потенциалы фибрилляции, указывающие на денервацию мышц. Исследование нервной проводимости позволяет идентифицировать уровень повреждения (пре- или постганглионарный), который определяется на основании анализа потенциалов действия чувствительного нерва. Такую возможность предоставляет локализация узла заднего корешка вне спинного мозга. При отрыве корешка регистрируется нормальный потенциал действия, тогда как разрыв нерва дистальнее спинномозгового узла приводит к исчезновению сенсорного потенциала. Эта информация может быть одинаково важна как перед оперативным вмешательством, так и в процессе выполнения операции, когда решается вопрос о пригодности корешка в целях трансплантации. На практике, электродиагностика должна начинаться через 4-6 недель после травмы. При оценке повреждений плечевого сплетения применяются и такие методы исследования, как КТ и МРТ. Но, если речь идет о травме, то «золотым стандартом» диагностики отрыва корешка остается КТ-миелография. При компрессионных повреждениях или других нетравматических плексопатиях предпочтение отдается МРТ, хотя метод по-прежнему страдает изобилием двигательных артефактов, генерируемых ритмическими колебаниями спинномозговой жидкости, поэтому отрыв корешка выявляется не во всех случаях. Из этого следует, что, опираясь на данные МРТ, не всегда удается спланировать хирургическую тактику. Ранняя КТ-миелография, приуроченная ко времени проведения первичной электродиагностики, способствует скорейшему проведению операции в промежутке от двух до трех месяцев после травмы, и даже раньше. Если данные предварительных исследований согласуются с клинической симптоматикой, то в дальнейшем электродиагностику можно повторить через шесть недель с целью оценки признаков реиннервации. Это повторное исследование также укладывается в рамки трехмесячного срока, в пределах которого необходимо выполнить оперативное вмешательство в тех случаях, когда оно показано. Повреждения плечевого сплетения продолжают оставаться тяжелой по своим последствиям травмой. Тем не менее, достигнутые за последние 20 лет успехи существенно оптимизировали прогноз в отношении полноты функциональных исходов. Из оперативных техник применяют невролиз, пластику нерва и невротизацию. Невролиз представляет собой оперативное освобождение нервов от рубцовых сращений. Как самостоятельное вмешательство редко бывает окончательным способом лечения при травме плечевого сплетения. Чаще всего процедура проводится параллельно с реконструктивной пластикой или невротизацией. Прежде чем приступить к пластической реконструкции или невротизации, необходимо выбрать наиболее функционально значимые денервированные мышцы. Безусловно, наиболее важно восстановление функции сгибания в локтевом суставе. Другими приоритетными задачами являются реиннервация мышц, принимающих участие в формировании вращательной манжеты плечевого сустава, и стабилизация лопатки. Имеются положительные результаты невротизации лучевого нерва для восстановления функций трехглавой мышцы плеча. Для восстановления функций путем трансплантации нерва необходимы подходящие источники, среди которых С5 и С6 являются наиболее доступными даже при тотальном повреждении плечевого сплетения. Трансплантация из этих источников проводится при нарушении проводимости надлопаточного нерва и заднего разделения верхнего ствола с целью устранения мышечного дисбаланса плечевого сустава, стабилизация которого входит в одну из вышеперечисленных приоритетных задач. При дефиците подходящих начальных нервов восстановление сгибания в локтевом суставе потребует дальнейшего вмешательства посредством перемещения. Классическим вариантом является перемещение межреберного нерва для реиннервации мышечно-кожного нерва. За счет перемещения межреберного нерва достигались вполне удовлетворительные функциональные результаты. Тем не менее, этот классический подход следует соотносить с возможностями новейших методик. К ним относятся нейропластика в комбинации с более агрессивными методиками невротизации, когда в качестве нервов-невротизаторов используют конечную ветвь спинномозговой части добавочного нерва и диафрагмальный нерв, а также нейропластика в сочетании со свободной трансплантацией функционально сохраненных одной или обеих тонких мышц бедра, реваскуляризированных и реиннервированных с использованием микрохирургической техники. Данный обзор был посвящен закрытой травме плечевого сплетения, тем не менее, нельзя не затронуть тему проникающих ранений, частота которых составляет около 10-20% от всех травм сплетения. Повреждения чаще локализуются в подключичной области, и отличаются более избирательной потерей функций. Острые проникающие травмы нередко сочетаются с повреждением сосудов, поэтому в идеале первичное обследование и лечение должны быть доверено специалисту, владеющему вопросами сосудистой и нейрохирургии. При отсутствии последнего конкретную помощь при травме сосудов следует оказывать предельно осторожно во избежание травмирования близлежащих нервов. При первой возможности должна быть проведена ревизия плечевого сплетения специалистом в области повреждений периферических нервов. Более сложной представляется проблема огнестрельных ранений. Если сосуд не поврежден, можно выбрать выжидательную тактику с периодическим обследованием и проведением электродиагностики через 6 и 12 недель после травмы. Через 12 недель оцениваются признаки восстановления функций. Если они не прослеживаются, то, возможно, целесообразно решить вопрос в пользу хирургического вмешательства. В тех случаях, когда предполагается оперативное лечение поврежденного сосуда, одновременно следует оценить состояние структур сплетения и исключить любые повреждения другой локализации. В связи с тем, что зона нарушенной иннервации будет нечеткой, вероятно, не стоит заниматься реконструкцией нерва в срочном порядке, так как это может привести к неадекватному уровню отсечения поврежденного участка и несостоятельности нейропластики. Рекомендуется проводить реконструктивное вмешательство через 6 недель после травмы, когда подтвержден разрыв нерва и шансы на спонтанную реиннервацию отсутствуют. Учебное видео анатомии плечевого сплетения и его нервов

– Вернуться в раздел “травматология” Оглавление темы “Травмы верхней конечности”:

|

Источник