Повышенное периферическое сопротивление сосудов у ребенка

УЗИ сканер HS70

Точная и уверенная диагностика. Многофункциональная ультразвуковая система для проведения исследований с экспертной диагностической точностью.

Введение

Головная боль у детей – самый ранний симптом цереброваскулярных заболеваний, в случаях же начальных проявлений недостаточности мозгового кровоснабжения она представляется ведущим симптомом. Головная боль – это одна из самых частых причин обращения к врачу. Так, по данным Е.С. Бондаренко с соавт. [1,2], ею страдают от 24 до 48% школьников. Причем авторы, подчеркивая, что основной механизм головной боли у детей – сосудистый, отмечают достаточное количество и других причин. Так, цефалгия сопутствует сердечной и почечной патологии, нарушениям обмена веществ, инфекционным заболеваниям. В связи с этим важно выявление этиологии головной боли в каждом конкретном случае, так как от этого зависит эффективность проводимого лечения.

Одним из методов изучения сосудов мозга является допплерография, позволяющая оценивать характеристики кровотока и косвенно судить о состоянии тонуса обследуемых сосудов. Метод подразделяется на две основные методики – транскраниальное (непрерывно-волновой допплер) и дуплексное исследования (ипульсно-волновой допплер). С помощью последнего оценивается состояние кровотока по сосудам шеи (внутренним сонным и позвоночным артериям, яремным венам), что позволяет косвенно судить о притоке крови в мозг и ее оттоке. Эта методика и была использована в нашем исследовании с целью оценки состояния мозгового кровотока у детей с головными болями различного генеза.

Материалы и методы

Было обследовано 100 детей в возрасте от 7 до 14 лет, которые предъявляли жалобы на головную боль. На основании данных анамнеза, клинического и неврологического обследований все дети были разделены на 3 группы. В 1-ю группу вошли 46 детей с психогенной головной болью, во 2-ю группу – 35 детей с сосудистой головной болью, 26 из которых были с мигренью, а 9 – с вертеброгенной цефалгией, в 3-ю группу – 19 детей с головной болью неясного генеза.

Всем детям проведено допплеровское исследование кровотока по внутренним сонным и позвоночным артериям по общепринятой методике. При этом определяли скорости кровотока, объем кровотока и индекс резистентности. Кровоток по яремным венам оценивали при расположении датчика сразу ниже сосцевидного отростка, что позволило исключить приток крови из лицевой вены. При оценке венозного кровотока учитывали его скорость, объем и качественный характер допплеровской кривой. У здоровых детей последняя имела волнообразную форму, зависимую от сердечного цикла – в диастолу скорость кровотока падала.

Данные, полученные при исследовании левых и правых сосудов шеи до и после курса лечения (обычно через 2-3 мес) сравнивались одни с другими.

Результаты исследований

Анализ полученных данных при сравнении показателей кровотока по контрлатеральным сосудам шеи у детей с психогенной головной болью не продемонстрировал их достоверного различия. Максимальная асимметрия наблюдалась в величине объемного кровотока по яремным венам, но ее показатель не превышал 16%, что находилось в пределах нормы. Это позволило использовать средние данные характеристик кровотока по одноименным сосудам (табл. 1).

Таблица 1. Показатели церебральной гемодинамики у детей с психогенной головной болью до и после лечения.

| Сосуд | Здоровые | До лечения | После лечения |

|---|---|---|---|

| Внутренняя сонная артерия: ИР Q, л/мин | 0,71±0,03 0,35±0,01 | 0,68±0,02 0,33±0,02 | 0,69±0,05 0,34±0,01 |

| Позвоночная артерия: ИР Q, л/мин | 0,70±0,05 0,04±0,002 | 0,69±0,03 0,033±0,004 | 0,69±0,04 0,037±0,003 |

| Яремная вена: Форма Q, л/мин | Волнообразная 0,30±0,05 | Волнообразная 0,27±0,02 | Волнообразная 0,29±0,02 |

Примечание. ИР – индекс резистентности, Q – показатель объемного кровотока.

Как видно из табл. 1, средние показатели гемодинамики у детей с психогенной головной болью практически не отличались от таковых же у здоровых детей. Однако индивидуальный анализ демонстрировал достоверные отклонения в показателях внутренней сонной артерии и яремной вены, которые наблюдались у 83% детей, причем у 36% данные индекса резистентности превышали норму, а объемный кровоток по внутренненй сонной артерии был ниже ее; у остальных 47% детей зти показатели носили обратный характер. У детей с повышенным объемным кровотоком по внутренней сонной артерии имело место снижение оттока по яремным венам, тогда как у детей с пониженным объемным кровотоком венозный отток был в пределах нормы. В результате такой разнонаправленности показателей средние величины оказались недостоверными.

Лечение детей с психогенной головной болью заключалось в психотерапии, общеукрепляющей и витаминотерапии, массаже, иглотерапии, физиолечении. Патогенетически обоснованное лечение назначалось с учетом данных допплерографии в зависимости от состояния сосудистого тонуса.

Повторное исследование гемодинамики после курса лечения (см. табл.1) и сравнение показателей с полученными до него не продемонстрировало каких-либо четких изменений, тогда как индивидуальный анализ выявил тенденцию к их нормализации. Последнее подтверждалось и клиническими данными: улучшением самочувствия детей, уменьшением частоты и длительности головных болей.

Как видно из табл. 2, у детей с мигренью до лечения было отмечено снижение индекса резистентности и показателя объемного кровотока по обеим артериям. У трети детей имела место лентовидная форма кривой кровотока по яремным венам. Сопоставление формы кривых, полученных при исследовании контралатеральных яремных вен, показало, что симметричными они были только у 13% детей, объемный же кровоток был различен у всех детей. Последнее было связано с различным просветом сосудов: так у 14% детей плошадь поперечного среза одной вены была в 1,5 раза больше другой. Разность же в показателях артериальных сосудов не превышала 17%, что находится в пределах нормы. Анализ результатов, полученных до и после лечения у детей с мигренью, показал их достоверное изменение в сторону нормализации.

Таблица 2. Показатели церебральной гемодинамики у детей с сосудистой головной болью до и после лечения.

| Сосуд | Мигрень | Вертеброгенная цефалгия | ||

|---|---|---|---|---|

| до лечения | после лечения | до лечения | после лечения | |

| Внутренняя сонная артерия: ИР Q, л/мин | 0,58±0,03* 0,20±0,01 | 0,63±0,02* 0,26±0,03 | 0,68±0,02 0,38±0,02 | 0,70±0,02 0,37±0,03 |

| Позвоночная артерия: ИР Q, л/мин | 0,58±0,03* 0,03±0,007 | 0,64±0,02* 0,64±0,004 | 0,64±0,08* 0,02±0,001 | 0,68±0,073 0,03±0,001 |

| Яремная вена: волнообразная форма лентовидная форма Q, л/мин | 64% 34% 0,25±0,02 | 77% 23% 0,28±0,02 | 53% 47% 0,3±0,02 | 51% 49% 0,03±0,02 |

Примечание. ИР – индекс резистентности, Q – показатель объемного кровотока, * – достоверность с нормой (р

У детей с вертеброгенной болью были отмечены изменения только со стороны кровотока по позвоночным артериям, особенно отчетливо проявлявшиеся при индивидуальном анализе. У всех детей определялась значительная асимметрия в скорости и объеме кровотока, причем у 61% детей скорость была повышена по одному сосуду и понижена по другому, у 34% – показатели кровотока по одному сосуду находились в пределах нормы, а у остальных они были повышены по обоим, но скорости отличались 2,5 раза. Было отмечено, что более высокая скорость наблюдалась в сосуде, имеющем меньший просвет.

Качественный анализ кривых кровотока по яремным венам показал, что почти у половины детей они носили лентовидный характер, причем по сосуду, находящемуся с той же стороны, где находили суженную позвоночную артерию. Для выяснения возможной причины асимметрии кровотока по позвоночным артериям у этих детей было проведено рентегеновское исследование шейного отдела позвоночника в двух проекциях. В результате у всех детей диагностированы такие отклонения, как асимметричное расположение зубовидного отростка С2 позвонка по отношению к боковым массам атланта, симптом подвывиха первого позвонка в виде расширения суставной щели между передней суставной поверхностью зубовидного отростка и суставной ямкой на задней поверхности передней дуги атланта, нестабильность (псевдоспондилез) III и(или) IV позвонков. Достоверного положительного эффекта от лечения по данным гемодинамики получено не было, впрочем, как и по результатам клинического обследования.

Из табл. 3 видно, что у детей 3-й группы с головными болями неясного генеза имело место увеличение индекса резистентности и объемного кровотока по внутренним сонным артериям, а также снижение последнего показателя в яремной вене. Кроме того, у детей преобладал лентовидный характер кривой кровотока по яремным венам. Кровоток по позвоночным артериям не страдал. Показатели церебральной гемодинамики после лечения имели лишь тенденцию к нормализации, хотя, по данным клинического обследования, у детей было отмечено некоторое улучшение состояния, вместе с тем неврологическая симптоматика оставалась без изменений.

Таблица 3. Показатели церебральной гемодинамики у детей с головной болью неясного генеза.

| Сосуд | До лечения | После лечения |

|---|---|---|

| Внутренняя сонная артерия: ИР Q, л/мин | 0,79+0,02* 0,45+0,01* | 0,77+0,03 0,44+0,01 |

| Позвоночная артерия: ИР Q, л/мин | 0,68+0,03 0,036+0,003 | 0,69+0,02 0,039+0,001 |

| Яремная вена: волнообразная форма лентовидная форма Q, л/мин | 85% 15% 0,21+0,02* | 71% 29% 0,25+0,01 |

Примечание. ИР – индекс резистентности, Q – показатель объемного кровотока, * – достоверность с нормой (р

Обсуждение

Проблему головной боли, являющейся во многих случаях предвестником сосудистых заболеваний нервной системы, необходимо изучать с раннего детского возраста, так как при несвоевременной и недостаточно эффективной медицинской помощи детям заболевания будут прогрессировать и становиться причиной нетрудоспособности взрослых [3,4]. Одним из основных условий своевременности терапии является установление правильного диагноза, что в настоящее время отчасти решается с помощью методов допплерографии.

Были обследованы 3 группы детей, страдающих головными болями психогенного и сосудистого происхождения. Психогенная головная боль – наиболее часто встречаемый вид головной боли у детей. О такой причине болей можно думать, когда при полном обследовании не найдено каких-либо патологических отклонений [5].

У детей с психогенной головной болью средние показатели церебральной гемодинамики практически не отличались от возрастных норм. Однако индивидуальный анализ демонстрировал разнонаправленность изменений. Практически у половины больных имело место повышение объемного кровотока по внутренней сонной артерии и его снижение по яремной вене, т.е. приток превалировал над оттоком. У другой половины детей имело место снижение объемного кровотока по этой артерии, а по вене отток оставался близким к норме. Такая закономерность позволяла говорить о наличии венозного застоя в головном мозге и дефиците мозгового кровотока. В результате общеукрепляющего и патогенетически обоснованного лечения показатели церебральной гемодинамики (индивидуальный анализ) практически нормализовались, что и было подтверждено клинически. Выявленные изменения позволяют утверждать, что при психогенных головных болях имеют место сосудистые нарушения, связанные прежде всего с застойными явлениями в мозге.

Мигрень – это приступы различных по интенсивности и продолжительности повторных головных болей, чаще односторонней локализации, сопровождающиеся вегетативными расстройствами. Все дети были обследованы в межприступный период, поскольку в доступной литературе отсутствуют данные о состоянии церебральной гемодинамики в этот период, хотя знание их важно для проведения соответствующей целенаправленной терапии и определения ее эффективности.

Для детей с мигренью было характерным снижение тонуса артериальных сосудов и уменьшение объемного кровотока по внутренним сонным артериям. Изменения кровотока по яремным венам были связаны с его выраженной асимметрией и значительным увеличением тонуса сосудов. В данном случае о наличии гипертонуса можно было говорить при регистрации лентовидной формы допплеровской кривой, не зависящей ни от сердечного цикла, ни от дыхания, что резко отличало ее от волнообразной формы. Признаки венозной дисциркуляции при мигрени у взрослых отмечали А.Р.Шахнович, В.А.Шахнович [6,7], находя асимметричный ретроградный венозный кровоток по глазным венам. У всех детей с мигренью после курса лечения вазоактивными и вазотропными препаратами имела место нормализация церебрального кровотока.

Цереброваскулярные заболевания часто развиваются в детском возрасте, при этом нарушения локализуются в вертебробазилярном бассейне. Патологические изменения шейного отдела позвоночника приводят к дисциркуляции в позвоночных сосудах. Все это нашло свое подтверждение у обследованных детей с вертеброгенным генезом головных болей, поскольку было отмечено резкое нарушение кровотока по позвоночным артериям, связанное с патологическими нарушениями в костно-связочном аппарате шейного отдела позвоночника. Кроме того, у 50% детей наблюдались и нарушения венозного кровотока. Несмотря на интенсивное и направленное лечение, в показателях гемодинамики сохранялся устойчивый характер асимметрии, косвенно подтверждая врожденный генез изменений в позвоночных артериях. Своевременное установление причин головных болей вертеброгенного характера дает возможность начала раннего целенаправленного лечения, служащего реальной мерой профилактики развития с возрастом более грубых нарушений.

Пациенты с головной болью неясного генеза составили 3-ю группу. Согласно международной классификации головных болей 1988 г., эти боли характеризуются как неклассифицируемые. Провоцирующими факторами для развития такого вида головных болей могут быть кашель, чиханье, тугой воротничок, длительное напряжение зрения, метеозависимость. Характерной особенностью головной боли оказалось ее усиление после длительного пребывания в горизонтальном положении.

Все показатели кровотока у детей 3-й группы по артериальным сосудам были повышены, тогда как по яремным венам снижены, причем в последних у большинства детей был отмечен выраженный гипертонус, т.е. данные допплерографии указывали на венозный застой в мозге. Клиническим подтверждением этому была положительная реакция детей на все тесты, способствующие задержке венозного оттока и, в частности, головные боли после сна. Использование в лечении сосудистых препаратов, физиотерапии способствовало некоторой нормализации кровотока, что клинически выражалось уменьшением головных болей.

Таким образом, подводя итог проведенной работе, можно говорить об информативности метода допплерографии, используемого при головных болях у детей для уточнения их генеза. Анализ данных, получаемых в процессе допплеровского исследования, позволяет предположить причину цефалгий, что дает возможность уточнить характер терапии. Вместе с тем оказалось, что допплеровские показатели кровотока, полученные при динамическом исследовании в процессе терапии, менее чувствительны, чем клинические признаки, так как практически во всех случаях имели лишь тенденцию к нормализации, хотя клинический эффект от лечения был очевиден. Возможно, это расхождение связано с первичным воздействием терапии на более мелкие сосуды, а также со сравнительно коротким сроком наблюдения.

Литература

- Бондаренко Е.С., Фрейдков В.И., Ширетрова Д.Ч. Головная боль у детей. – М.: Медицина. – 1977. – С.30.

- Бондаренко Е.С., Соломатина О.Г., Ширетрова Д.Ч. Вегето-сосудистая дистония. – М.: Медицина. – 1989. – С.37.

- Акимов Г.А. Начальные проявления сосудистых заболеваний головного мозга. – Л.: Медицина. – 1988. – С.222.

- Линьков В.В., Андреев А.В. О клинике мозговых инсультов у детей // Детская неврология. 1995. – N 2. – С 64-67.

- Бадалян Л.О., Берестов А.И., Дворников А.В. Головные боли у детей и подростков. – М.: МП “Papor”. – 1991. – С.60.

- Шахнович А.Р., Шахнович В.А. Диагностика нарушений мозгового кровообращения (транскраниальная допплерография). – М.: Медицина. – 1996. – С. 365.

- Шахнович В.А. Нарушение венозного кровообращения головного мозга по данным транскраниальной допплерографии // Ультразвуковая допплеровская диагностика сосудистых заболеваний / Под ред. Ю.М. Никитина, А.И. Труханова. – М.: Видар. – 1998. – С.240-260.

УЗИ сканер HS70

Точная и уверенная диагностика. Многофункциональная ультразвуковая система для проведения исследований с экспертной диагностической точностью.

Источник

Сужение сосудов головного мозга – это не заболевание, а симптом, который сопровождает сразу несколько патологий. Чаще всего на начальных стадиях он проявляется головными болями и снижением памяти. Многие пациенты принимают эти признаки за переутомление и не обращаются к врачу. Однако прогрессирование патологий может привести к инсульту или слабоумию. При наличии проявлений сужения сосудов головного мозга обязательно обращайтесь к врачу! Чем раньше начать лечение, тем благоприятнее прогноз.

Запишитесь на прием в Поликлинике Отрадное в удобное для вас время! Опытные врачи направят вас на исследования и по их результатам определят причины сужения сосудов головного мозга в вашем случае. Далее будет разработан индивидуальный план лечения, благодаря которому вы сможете избежать осложнений и повысите качество жизни.

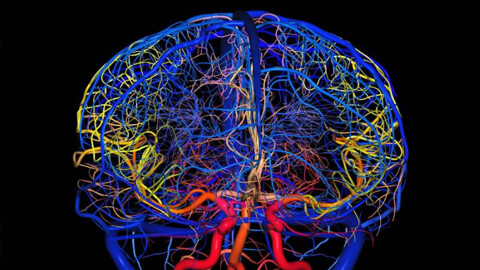

Сосуды головного мозга

Наш мозг ежедневно справляется с огромными нагрузками. Для нормального функционирования ему необходимо много питательных веществ и кислорода. Они доставляются в мозг с кровотоком через 4 магистральные артерии: 2 сонные и 2 позвоночные. Ответвления магистральных сосудов образуют у основания мозга своеобразный круг. Он называется виллизиевым – в честь ученого Томаса Уиллиса, который в 17 веке впервые представил его описание. Этот круг позволяет компенсировать кровообращение при поражении одного или нескольких магистральных сосудов. Компенсаторная способность этого сплетения очень высока. В некоторых случаях даже при патологических процессах в 3 из 4 магистральных артерий человек может ощущать лишь незначительный дискомфорт.

Однако компенсаторные возможности все же не бесконечны. Поэтому рано или поздно поражения сосудов головного мозга будут проявляться заметными нарушениями.

В состоянии покоя головному мозгу для нормального функционирования требуется около 15% объема крови, циркулирующей во всем организме. К нему поступает около 25% кислорода, вдыхаемого человеком. Сосуды головного мозга ежедневно подвержены огромным нагрузкам. При этом в здоровом состоянии они невероятно эластичны. Однако при регулярном воздействии неблагоприятных факторов они способны сузиться, что приведет к недостатку кислорода и питательных веществ в тканях мозга, что негативно скажется на его работе.

Справка! Недостаточность кровоснабжения головного мозга называют дисциркуляторной энцефалопатией.

Классификация стеноза сосудов головного мозга

По форме сужение бывает:

- Острым – такое состояние способно повлечь за собой инсульт или летальный исход.

- Хроническим – развивается постепенно, медленно, человек может длительное время ничего не подозревать о патологических процессах.

Хроническое сужение сосудов имеет 3 стадии развития:

- При первой пациент испытывает незначительные головные боли, сонливость, хроническую усталость, наблюдает у себя рассеянность и небольшую забывчивость.

- На второй проявляются сильные головные боли, расстройства походки, значительное снижение трудоспособности, перепады настроения, сбои функционирования мочевыделительной системы.

- На третьей стадии развивается деменция (слабоумие) – пациент теряет самостоятельность и способность бытового самообслуживания, наблюдаются явные проблемы с координацией движений, непроизвольные мочеиспускания.

Почему возникает стеноз сосудов головного мозга

Главными причинами сужения сосудов головного мозга являются:

- Атеросклероз.

- Гипертоническая болезнь.

- Шейный остеохондроз.

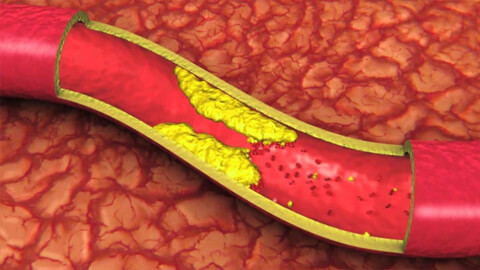

Атеросклероз сосудов головного мозга – патологический процесс, при котором из-за нарушения липидного обмена на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Бляшки, разрастаясь, со временем замещаются соединительной тканью. Это сужает просвет сосуда и уменьшает его проходимость. Наиболее подвержены атеросклерозу сонные артерии. Бляшка может полностью закупорить просвет сосуда.

Гипертоническая болезнь – это хроническая патология, при которой наблюдается артериальная гипертензия (повышение давления), в большинстве случаев по неустановленным причинам. Этим заболеванием страдают до 40% людей. Регулярные перепады давления сказываются на эластичности сосудов. Их ткань патологически изменяется, стенки уплотняются, появляются локальные сужения. Со временем просвет сосуда способен полностью закрыться.

Остеохондроз шейного отдела проявляется деформацией межпозвонковых дисков. Они способны зажимать позвоночные артерии, по которым к мозгу поступает кровь.

Сужение сосудов головного мозга может наблюдаться у пациентов любого возраста, включая детей. В группе риска находятся люди, страдающие такими заболеваниями, как:

- Сахарный диабет.

- Сердечно-сосудистые патологии (сбои сердечного ритма, ишемическая болезнь и т.д.).

- Гиперхолестеринемия (повышенный холестерин).

Также возможность сужения сосудов головного мозга повышают:

- Курение.

- Злоупотребление спиртным.

- Малоподвижный образ жизни.

- Частые стрессы и эмоциональные перенапряжения.

- Умственные перегрузки.

- Редкое пребывание на свежем воздухе – при недостатке кислорода может повыситься артериальное давление.

- Лишний вес.

- Генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Симптомы сужения сосудов головного мозга

На начальных стадиях сужение проявляется следующими признаками:

- Снижением памяти (особенно часто в таких ситуациях люди забывают события, которые происходили с ними совсем недавно).

- Ухудшением обучаемости и трудоспособности.

- Головокружениями.

- Хронической усталостью.

- Потерей интереса к происходящему.

- Депрессивными состояниями.

- Перепадами настроения.

- Эмоциональной неустойчивостью.

- Проблемами с концентрацией внимания.

- Расстройствами сна: бессонницей, тревожным сном.

Если лечение провести на данном этапе, то нарушения можно устранить и восстановить качество жизни пациента.

При прогрессировании патологии наблюдаются:

- Нарушения речи.

- Шум в голове.

- Снижение слуха.

- Дрожание рук.

- Неловкость движений.

- Изменение походки.

Осложнения

Длительно суженные сосуды головного мозга способны стать причиной развития:

- Слабоумия.

- Геморрагического инсульта – проявляется разрывом сосуда с последующим кровоизлиянием в головной мозг.

- Ишемического инсульта – нарушения кровоснабжения отделов мозга из-за закупорки сосудов.

Диагностика

Диагностику сужения сосудов головного мозга осуществляет невролог. Для оценки состояния сосудов и кровотока в них назначаются:

- Ультразвуковая допплерография – позволяет изучить скорость кровотока и выявить сужения сосудов.

- Ангиография – дает возможность оценить состояние нервных стволов сосудов.

- Дуплексное сканирование – для определения состояния стенок сосудов, выявления сужений, атеросклеротических бляшек и тромбов.

- ЭКГ.

- Оценка состояния глазного дна – клетки глазного дна связаны с нейронами мозга, и сосудистые нарушения и изменение нервных клеток в области глазного дна могут говорить о патологиях головного мозга.

Лечение

Необходимо устранить причину сужения сосудов, так как если этого не сделать, патология будет прогрессировать. Проводится лечение гипертонической болезни, атеросклероза или шейного остеохондроза. При гипертонии назначают:

- Гипотензивные препараты (снижающие давление).

- Антиагреганты – медикаменты, предупреждающие возникновение тромбов.

- Витаминные комплексы с содержанием витаминов С, PP и B6.

- Диету с ограничением употребления соли.

Лечение атеросклероза подразумевает:

- Статины – снижающие уровень холестерина в крови.

- Диету с ограничением животных жиров.

При шейном остеохондрозе назначают:

- Ношение корсета для поддержания правильного положения спины и шеи.

- Болеутоляющие.

- Противовоспалительные препараты.

- Физиотерапевтические процедуры.

- Массаж.

- Лечебная физкультура.

Также проводится симптоматическая терапия. В зависимости от нарушений, вызванных сужением сосудов, могут быть назначены:

- Препараты, улучшающие обменные процессы в мозге – при потере памяти.

- Лекарства, укрепляющие сосуды – при головокружениях.

- Массаж и лечебная физкультура – при расстройствах двигательных функций.

- Антидепрессанты и успокоительные – при эмоциональных расстройствах и депрессии.

Для профилактики мультиинфарктных состояний мозга пациенты принимают антикоагулянты – препараты, снижающие свертываемость крови.

При нарушении кровотока более чем на 50% может быть назначено хирургическое лечение – стентирование. Это расширение с помощью стента – каркаса, который устанавливают в просвет сосуда. Операция позволяет расширить сосуд и восстановить в нем кровоток.

Профилактика сужения сосудов головного мозга

Полностью избежать вероятности сужения сосудов головного мозга достаточно сложно. Однако некоторые профилактические мероприятия позволят значительно снизить риск развития патологии. Необходимо:

- Пересмотреть рацион.

- Уделять внимание умеренным физическим нагрузкам, чтобы не допускать застойных процессов.

- Избавиться от лишнего веса, если он есть.

- Отказаться от вредных привычек.

- Стараться чаще бывать на свежем воздухе, организовывая активный досуг.

- Тренировать стрессоустойчивость.

Пересмотр рациона подразумевает:

- Включение в него максимально богатых полезными веществами продуктов: свежих овощей и фруктов, нежирного мяса, рыбы, зелени.

- Сокращение употребления вредной еды: копченостей, жирной, соленой пищи.

Профилактикой сужения сосудов головного мозга также является регулярное прохождение медицинских профилактических осмотров. Если это делать ежегодно, то изменения можно будет выявить на ранних стадиях, когда они достаточно легко корректируются.

Источник