При вскрытии сосуды сердца

В связи с высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний и важностью изучения, в частности, атеросклероза и гипертонической болезни все большее значение приобретает унификация методов качественной и количественной оценки патологических процессов. Наш опыт позволяет рекомендовать методику комбинированного исследования сердца, используемую в Центральной патологоанатомической лаборатории Института морфологии человека.

При вскрытии перикарда отмечают состояние полости его. Измеряют длину сердца от основания аорты до верхушки, ширину и толщину (высоту) на уровне основания желудочков. Одновременно визуально определяют форму сердца.

Для выявления функционального состояния клапанов можно использовать пробу Фингерланда: после изъятия невскрытого сердца в полость левого желудочка через аорту или в полость правого через легочную артерию вводят 100—120 мл воды. При заполнении полости паруса клапанов всплывают и смыкаются. После вскрытия соответствующего предсердия устанавливают полное или неполное смыкание клапанов и степень их недостаточности.

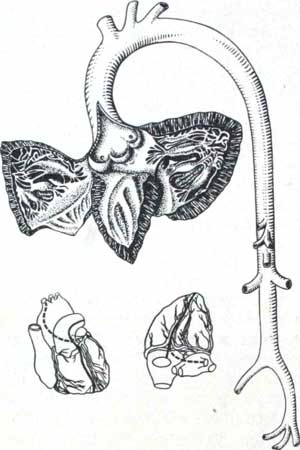

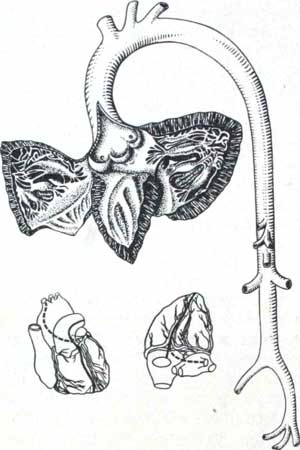

Сердце можно вскрыть классическим методом (А.И. Абрикосов, 1939) по направлению тока крови. Однако нам кажется более целесообразным следующий метод (см. рисунок) комплексного исследования сердца и аорты (Г.Г. Автандилов, 1962), позволяющий, не нарушая обычного хода вскрытия, изучить венечные артерии сердца, измерить приносящий и выносящий тракты и раздельно взвесить отделы сердца по упрощенной методике. Сердце вскрывают «по току крови», не пересекая венечных артерий. Верхушку откидывают кверху так, чтобы задняя поверхность сердца была обращена к прозектору. Вскрывают правое предсердие, затем вводят браншу ножниц в полость правого желудочка. Прижав браншу к межжелудочковой перегородке и сильно отклонив вторую браншу вправо, разрезают заднюю стенку правого желудочка (до верхушки) по линии, идущей вдоль хорошо заметной средней вены сердца и задней продольной борозды, пересекая стенку желудочка над межжелудочковой перегородкой примерно под углом 45°. Затем сердце поворачивают передней поверхностью к себе и продолжают разрез по передней стенке правого желудочка на 0,5 см левее передней продольной борозды и заканчивают введением бранши в легочную артерию и вскрытием ее. После осмотра правой половины сердце снова поворачивают задней поверхностью к себе. Вскрыв левое предсердие горизонтально по направлению к межпредсердной перегородке, вводят браншу в полость левого желудочка и, плотно прижимая к межжелудочковой перегородке (наклонив верхнюю браншу несколько влево), разрезают заднюю стенку сердца до верхушки точно по первому разрезу, сделанному при вскрытии правого желудочка. После этого сердце кладут верхушкой к себе и продолжают вскрытие по его передней стенке точно по первому разрезу, для чего верхнюю браншу наклоняют влево. Вскрытие аорты продолжают через устья безымянной и левой общей сонной артерий до первого разреза. Осматривают левую половину сердца и целиком выделенную благодаря описанным разрезам межжелудочковую перегородку. Венечные артерии можно вскрывать поперечными разрезами через каждые 5 мм, после чего каждый сегмент вскрывают продольно. Однако удобнее продольно вскрыть артерии от устьев тупоконечными глазными ножницами. Сначала вскрывают правую венечную артерию. Огибающую ветвь левой венечной артерии вскрывают так же, вводя браншу в устье левой венечной артерии и слегка отклоняя ее влево, далее вскрывают нисходящую ветвь на всем протяжении. Все 3 отрезка можно отсепаровать и удалить вместе с аортой, для чего ее отсекают на уровне краев полулунных клапанов.

При вскрытии венечных артерий отмечают характер кровоснабжения сердца: преимущественно левый, правый, средний, средне-правый, средне-левый (А.В. Смольянников и Т.А. Наддачина, 1963). После вскрытия сосудов определяют атеросклеротическое поражение интимы.

Согласно рекомендации экспертов ВОЗ, под атеросклерозом понимают различные комбинации изменений внутренней оболочки артерий, проявляющиеся очаговым накоплением жиров, сложных углеводов, крови и ее составных частей, развитием фиброзной ткани, отложения солей кальция, которые сочетаются с перестройкой средней оболочки сосудов. Общую площадь атеросклеротических поражений аорты в процентах устанавливают визуально с помощью таблиц или же планиметрически (Г.Г. Автандилов, 1960; Г.Г. Автандилов и В.И. Коленова, 1970). Регистрируют каждый из 4 видов атеросклеротических изменений. Липоидоз (I стадия) — «липоидные пятна и полоски» — поверхностные желтоватые или желтовато-серые участки интимы (избирательно окрашивающиеся жировыми красителями). Фиброзные бляшки (II стадия) — ограниченные выпуклые сероватые или белесоватые утолщения интимы (если бляшка имеет изъязвления, тромботические наложения или кровоизлияния, то она относится к следующей стадии). Осложненные поражения (III стадия) — участки, где имеются изъязвления, кровоизлияния, тромбы (учитывается площадь язвы, кровоизлияния, тромботические наложения). Кальциноз (IV стадия) — участки стенки сосуда, содержащие соли кальция (выявляются визуально и пальпаторно). Указанные 4 вида изменений для простоты условно называют стадиями атеросклеротического процесса (Г.Г. Автандилов, 1970).

Общий вид комплекса сердца и аорты.

После вскрытия сердца отмечают состояние сосочковых мышц левого желудочка и трабекулярных мышц правого. Измеряют толщину боковых стенок желудочков на уровне середины расстояния от клапанов до верхушки. Отмечают аневризмы сердца, дилятацию различных его отделов. Подробно описывают вид, форму и размеры инфаркта миокарда, характер разрыва и тампонады. Отмечают локализацию и степень выраженности фиброэластоза эндокарда.

Сопоставляют над клапанами периметры аорты и легочной артерии, последний в норме приблизительно на 1 см больше, что имеет значение для оценки нормального соотношения количества крови, циркулирующей в большом и малом круге. Затем измеряют приносящий и выносящий тракты желудочков. Длину приносящего тракта определяют, измеряя расстояние от фиброзного кольца митрального клапана до верхушки левого желудочка и от фиброзного кольца трехстворчатого клапана до верхушки правого желудочка, выносящий тракт измеряют от верхушки левого или правого желудочка до основания клапанов аорты или легочной артерии. Сопоставление длины приносящих и выносящих трактов с учетом формы полостей желудочков сердца позволяет более определенно судить о наличии тоногенной или миогенной дилятации отделов сердца. Сердце взвешивают после вскрытия и освобождения от крови и свертков.

После исследования по указанной методике сердце без венечных артерий освобождают от жира и клапанов. Стенки желудочков отсекают точно по венечным бороздкам, а межжелудочковую перегородку — на уровне прикрепления клапанов. Эти отделы взвешивают по отдельности. На основании полученных данных можно вычислить ряд показателей, отражающих функциональное состояние сердца. Вычисляют «желудочковый индекс», т. е. отношение чистого веса правого желудочка к весу левого, «сердечный индекс» — отношение веса сердца к общему весу тела (этот индекс не всегда достоверен). Средние показатели у здоровых взрослых людей: вес левого желудочка — 150 г, правого — 70 г, процентный показатель веса левого желудочка — 59, правого — 26, «желудочковый индекс» — 0,4—0,6, «сердечный индекс» — 0,004—0,006. Если желудочковый индекс больше 0,6, имеется сдвиг, характеризующий гипертрофию правого желудочка, менее 0,4 — гипертрофию левого желудочка (Г.И. Ильин, 1956; Г.С. Крючкова и X. М. Одина, 1967, и др.).

Выполнение указанных рекомендаций дает более полное представление об изменениях при различных видах сердечно-сосудистой патологии и облегчает сопоставление данных, полученных различными исследователями. Это также способствует точной патолого-анатомической диагностике и обоснованности судебно-медицинского заключения.

Источник

Для вскрытия сердца препарат должен находиться в следующем положении: весь органокомплекс лежит на столике задней поверхностью книзу, передней — кверху, языком — от прозектора, диафрагмальными поверхностями легких — к прозектору. Если легкие были вскрыты, как указано, то по окончании их вскрытия препарат и оказывается именно в таком положении. Органокомплекс переворачивался только один раз.

Для более свободного доступа к сердцу обеими руками, положенными на наружные края легких, одновременно подворачивают легкие, несколько сближая руки, отчего передние поверхности легких расходятся и сердце становится легко доступным для осмотра,

Осматривают эпикард: снимают, поглаживая ножом, жидкость, его покрывающую, и отмечают блеск, тусклость, наложения, кровоизлияния, содержание жира под эпикардом, состояние подэпикардиальной клетчатки — ее ослизнение, отечность и пр.; отмечают состояние сосудов, их извилистость.

Еще раз осматривают сердечную сорочку. Определяют размеры сердца на взгляд.

Величина нормального сердца приблизительно соответствует величине кулака обладателя этого сердца. Это сравнение дает основание для приблизительного суждения об увеличении или уменьшении сердца.

Сердце (задняя поверхность) расположено верхушкой в сторону от прозектора. Сплошная линия—направление разреза для вскрытия прал вого предсердия. Пунктирная линия-направление разреза для вскрытия левого предсердия.

Измерительной линейкой определяют длину сердца от места отхождения аорты до верхушки, ширину на уровне его поперечной борозды и толщину в наиболее возвышающемся месте. Само собой понятно, что сердце при этом должно лежать непосредственно на столе.

Вскрытие сердца, как правило, нужно производить по току крови в следующем порядке: правое предсердие, правый желудочек, легочная артерия; затем левое предсердие, левый желудочек и аорта.

Для вскрытия правой половины сердца левой рукой осторожно отклоняют сердце верхушкой от себя, к языку, а задней поверхностью кверху (рис. 35).

Правой рукой вводят тупую браншу сердечных ножниц1 (рис. 36) в отверстие нижней и верхней полых вен, перерезанных при извлечении органов из грудной клетки, и, продвинув браншу ножниц через атрио-вентрикулярное отверстие в правый желудочек, делают разрез задней стенки сердца параллельно сердечной перегородке, отступя от нее приблизительно на 0,5 см.

Раздвинув края разреза, осматривают полости предсердия, его ушка и желудочка.

Затем осторожно отклоняют сердце верхушкой к себе, передней поверхностью кверху, вводят тупую

Рис. 36. Сердечные ножницы.

браншу сердечных ножниц через сделанный только что разрез в полость правого желудочка и далее в легочную артерию и продолжают разрез передней стенки правого желудочка также параллельно перегородке сердца, отступя от нее на 0,5 см, далее вскрывают легочную артерию до бифуркации.

При вскрытии легочной артерии нужно верхнюю браншу ножниц достаточно сильно отклонить вправо от прозектора, чтобы разрез прошел около небольшой жировой дольки, всегда имеющейся на наружной поверхности легочной артерии, в начале ее. При таком направлении разрез пройдет между передним и левым клапаном легочной артерии и все клапаны ее окажутся целыми.

Разведя края разреза, осматривают воронку — conus arteriosus и легочную артерию с ее клапанами.

Вскрытие левой половины сердца. Слегка и осторожно левой рукой приподнимают сердце верхушкой кверху, осматривают натянувшиеся при этом 4 легочные вены и перерезают левую пару их ножом в поперечном направлении, а сердце кладут верхушкой от себя и задней поверхностью кверху (см. рис. 35). Через сделанное в левой паре легочных вен отверстие вводят тупую браншу сердечных ножниц в левое предсердие, пропускают ее через левое атрио-вентрикулярное отверстие в левый желудочек и производят разрез стенки до верхушки его параллельно сердечной перегородке, отступя от нее на 0,5 см.

Раздвинув края разреза, осматривают левое предсердие с его ушком и левый желудочек. Теперь отклоняют сердце ве р х ушкой к себе, передней поверхностью кверху. Вводят браншу ножниц в левый желудочек через только что сделанный разрез и продолжают его по передней стенке от верхушки до аорты, параллельно перегородке, отступя от нее на 0,5 см.

Далее, продвинув браншу ножниц в аорту, рассекают ее до дуги. Теперь приподнимают левой рукой весь препарат за шейные органы и продолжают вскрытие дуги аорты и грудной части ее. При этом неизбежно пересекают легочную артерию вследствие того, что она анатомически перекрещивается с аортой.

Для того чтобы избежать ненужного, но вынужденного рассечения легочной артерии, в случае необходимости ее отсепаровывают от аорты и отклоняют в сторону.

Кроме того, при таком вскрытии происходит рассечение левого клапана аорты. Если же клапаны ее хотят сохранить, то нужно, отсепаровав от аорты начало легочной артерии, оттянуть легочную артерию влево от прозектора и разрез аорты вести, сильно отклонив верхнюю браншу ножниц также влево от обдуцента.

При таком методе вскрытия сердца все его полости оказываются широко раскрытыми и удобными для исследования; паруса трехстворчатого и двухстворчатого клапанов хорошо демонстрируются при отклонении верхушки сердца от себя и положении его задней поверхностью кверху; все изменения перегородки также хорошо видны (рис. 37).

До вскрытия правого и левого отделов сердца можно пальцами измерить атриовентрикулярные отверстия, но нужно помнить, что нежные, свежие бородавки на клапанах при эндокардитах этим грубым методом могут быть сняты и остаться незамеченными.

Обычно правое венозное отверстие пропускает три пальца, а левое два.

Однако отверстия сердца небольшого субъекта пропустят меньше пальцев прозектора-мужчины, чем отверстия сердца крупного субъекта пальцев прозектора-женщины. Поэтому более правильно, объективно и безопасно в отношении повреждения или снятия бородавок с клапанов измерять окружность атриовентрикулярных отверстий (периметр) измерительной линейкой по линии прикрепления оснований парусовидных клапанов после вскрытия сердца, положив его верхушкой от себя задней поверхностью кверху и разведя в стороны края радреза.

Рис. 37. Вскрытое сердце. Разрыв перегородки. .

Далее вскрывают безымянную артерию и ее ветви — правую общую сонную артерию и правую подключичную, 136

потом левую общую сонную артерию и левую подключичную. Наконец, вскрывают венечные артерии сердца маленькими тупоконечными ножницами со стороны аорты.

При незаращении боталлова протока рассекают лишь начало аорты. Миновав место отхождения боталлова протока, надсекают скальпелем аорту и ножницами вскрывают ее на всём ее протяжении.

Теперь производят подробный осмотр полостей сердца также по току крови и в том же порядке, как вскрывали сердце.

Попутно при вскрытии отмечают состояние, количество и цвет крови, свертков ее — красных и белых, их консистенцию. При лейкемии, например, они расплывающиеся, зеленовато-желтого или шоколодного цвета; при отравлении бертолетовой солью — грязно-бурого и пр.

Пенистая кровь наблюдается при воздушной эмболии, при поступлении воздуха через перерезанные вены во время вскрытия трупа, при бактериальном трупном разложении крови.

Жидкую кровь смывают легкой струей воды, свертки осторожно удаляют руками или пинцетом. Отмечают величину полостей каждого предсердия, ушка и желудочка. Осматривают эндокард и отмечают его прозрачность или тусклость, утолщения, цвет, кровоизлияния, тромбы и пр.

Особенно внимательно осматривают трабекулы сердца, их промежутки и ушко, особенно правое, где часто образуются пристеночные тромбы. Отличают свертки от тромбов по виду и консистенции, по прочности связи с эндокардом, по состоянию эндокарда под ними.

Далее осматривают паруса клапанов: трехстворки, легочной артерии, двухстворки и аорты, отмечают их тонкость и прозрачность, белесоватость, сращения, наложения, определяют, как снимаются наложения — легко (свежие) или с трудом (старые, организованные) и пр. Осматривают сухожильные нити атриовентрикулярных клапанов и папиллярные мышцы.

Затем исследуют мышцу сердца, измеряют линейкой толщину стенки предсердий и желудочков, отмечают толщину трабекул, консистенцию мышцы сердца, которая может быть плотной, мягкой, дряблой и пр.

Производят плоскостной разрез мышцы сердца из сделанного разреза при вскрытии, разделяя мышцу желудочка на две части — внутреннюю и наружную, разрезают папиллярные мышцы от верхушки до основания и, наконец, рассекают перегородку посередине на правую и левую части.

Осматривают мышцы сердца на сделанных разрезах и отмечают цвет миокарда: желто-красный, слегка блестящий (нормальный) или бледный, буроватый, сероватый, желтоватый, тусклый и пр.; равномерная ли окраска или неравномерная, пестрая, тигровая, как при жировом перерождении. Далее отмечают кровоизлияния, некрозы, развитие соединительной ткани и пр., если они есть. Необходимо также осмотреть область нервно-мышечного пучка Гиса — Тавара (проводящую систему сердца) .

Начальная его часть утолщена и называется а т р и о-вентрикулярным узлом Ашофа — Тавара. Он находится в нижнем отделе перегородки между, предсердиями, у переднего края венечной вены, открывающейся в правое предсердие, выше основания среднего паруса трехстворки, под эндокардом правого предсердия. Мышечный тяж, отходящий от узла Ашофа — Тавара, проходит через фиброзное кольцо, располагающееся между предсердиями и желудочками; в межжелудочковой перегородке он разветвляется на правое и левое колена.

Правое колено располагается под эндокардом правого желудочка, идет позади верхней части медиальной папиллярной мышцы и в виде тяжа около 2 мм шириной прилежит к основанию передней сосочковой мышцы, где и разветвляется.

Левое колено, более широкое, располагается под эндокардом левого желудочка, идет вниз под правым клапаном аорты, далее оно веерообразно распадается на ветви, направляющиеся к передней и задней сосочковым мышцам и к верхушке желудочка.

Синусовый узел Китса — Флакка (Keith — Flack) лежит в стенке правого предсердия на границе между ушком и полыми венами, в борозде у переднего края ушка (рис. 38).

1 См. также: В. И. Витушинский. Техника вскрытия некоторых областей человеческого тела. Сталинград, 1961.

Знание топографии пучка Гиса — Тавара имеет значение при эндокардите, опухолях, гумме и пр., которые могут распространяться на пучок и повреждать его.

Невооруженным глазом пучок не виден, разве лишь иногда просвечивают через эндокард его колена в виде белесоватых тяжей. Состояние пучка можно выяснить только при микроскопическом исследовании его.

Экстракардиальный нервный аппарат сердца (ветви блуждающего нерва, возвратного и симпатического) отпрепаровыва-ют и затем исследуют микроскопически.

Рис. 38. Схема проводящей системы в сердце (по В. П. Воробьеву).

1 — синусный узел Китса—Флакка; 2 — атрио вентрикулярный узел Гиса—Тавара; 3 — левое колено пучка Гиса; 4 — правое колено пучка Гиса; 5 — сеть волокон Пуркинье; 6 — верхняя полая вена; 7 — венечный синус; 8 — нижняя полая вена; 9 — перегородка между желудочками; 10 — правый желудочек; // — левый желудочек; 12 — правое предсердие; 13 — левое предсердие; 14 — атриовентикулярный клапан.

Иногда имеет большое значение исследование блуждающих нервов и их центров в продолговатом мозгу и шейного отдела симпатической нервной системы.

Для исследования венечных артерий их вскрывают маленькими тупоконечными, неколющими

ножницами из аорты, осматривают на поперечных разрезах и отмечают бляшки, петрификации, тромбы и пр.

Легочную артерию исследуют попутно при исследовании правого отдела сердца, а аорту — при исследовании левого отдела сердца. Измеряют линейкой окружность их по линии замыкания клапанов; отмечают состояние интимы — гладкая ли она и блестящая (нормальная) или же на ней видны бляшки, изъязвления, тромбы, морщинистость и пр.

Нужно иметь в виду, что на внутреннем свободном крае каждого клапана легочной артерии и аорты у взрослых имеется маленький плотный узелок (nodulus val-vulae semilunaris Arantii), не представляющий патологии.

Над линией замыкания полулунных клапанов и в них у пожилых субъектов часто наблюдаются небольшие отверстия с гладкими краями как результат атрофии. Такие клапаны получили название «окончатых» (valvula fe-nistrata). Они также не представляют патологии. Располагаясь над линией замыкания, эти отверстия не нарушают кровообращения. По неопытности они ошибочно могут быть восприняты как порок — недостаточность клапанов.

Далее осматривают безымянную и левые сонную и подключичную артерии.

При необходимости также исследуют и периферические сосуды, вскрывая их от центра к периферии.

При смерти от сепсиса и при значительном трупном разложении происходит имбибиция растворенным гемоглобином, и интима сосудов, как и эндокард, окрашивается в красно-бурый цвет.

Источник