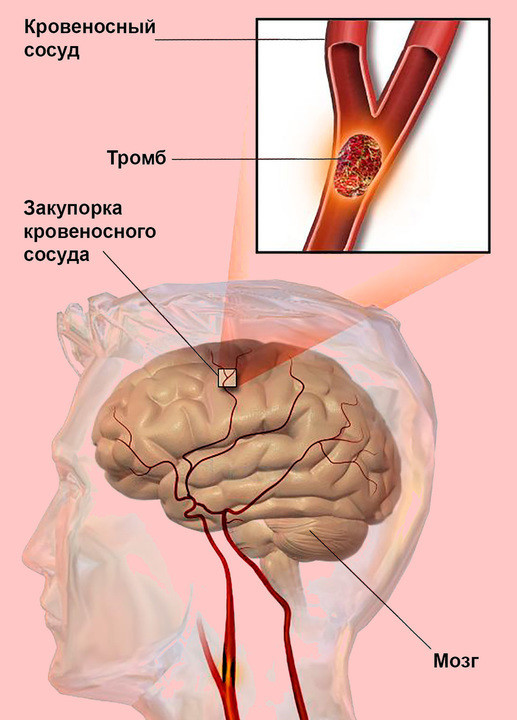

Признаки тромбоэмболии сосудов головного мозга

Тромбоэмболия сосудов головного мозга

Чаще отмечается артериальная тромбоэмболия сосудов головного мозга, преимущественно у пожилых на фоне атеросклероза, гипертонической болезни, но может быть и у молодых на фоне пороков сердца, васкулитов, облитерирующих эндартериитов и др.

Тромбоз может возникнуть в любое время суток, но чаще отмечается во сне или сразу после сна. Общемозговые симптомы выражены нерезко или отсутствуют сознание в большинстве случаев сохранено, наблюдается некоторая оглушенность, повышенная сонливость, дезориентация. Очаговая неврологическая симптоматика развивается медленно в течение нескольких часов, а то и суток. Проявления ее зависят от бассейна пораженного сосуда, обширности инсульта, состояния коллатерального кровообращения. Но во всех случаях имеет место формирование менингеального синдрома или мостомозжечкового синдрома. Такую же картину дают и опухоли головного мозга, поэтому пациенты должны быть госпитализированы в нейрохирургические отделения. Может развиваться тромбоз синусов твердой мозговой оболочки, чаще при гнойных отитах, мастоидитах, заболеваниях глаз, мягких тканей лица, сепсисе. В данном случае на фоне выраженного местного гнойного процесса, синдрома интоксикации развивается клиника менингеального синдрома.

Тактика: пациентов, у которых есть тромбоэмболия сосудов головного мозга, госпитализируют в отделения в соответствии с первичной патологией для лечения основной причины, но ведут их в отделении реанимации, с привлечением к лечению в послеоперационном периоде невропатолога.

Тромбоэмболия легочных артерий

Тромбоэмболия легочных артерий – острая окклюзия легочного ствола или ветвей артериальной системы лёгких тромбом, образовавшимся в венах большого или малого круга кровообращения.

Первичное образование тромба в легочных артериях встречается крайне редко, в 75-95% Случаев источником тромбов является система нижней полой вены (преимущественно илеокавального сегмента), в 5-25% случаев тромбы поступают из полостей сердца и в 0,5-2% случаев из системы верхней полой вены. Особую угрозу представляют обтекаемые флотирующие тромбы, рыхло соединенные одним концом с венозной стенкой. Отрыв их происходит при натуживании, кашле, физической нагрузке и др. Клиника развивается внезапно и стремительно. Если не наступает молниеносная смерть, что бывает при тромбоэмболии крупных ветвей или двусторонней тромбоэмболии легочной артерии, клиника вариабельна; зависит от распространенности эмболии и состояния больного до тромбоэмболии, но во всех случаях в различных вариациях и по доминирующим проявлениям имеют место: синдром дыхательной недостаточности, гипоксия, гипертензия малого круга кровообращения, нарушение сознания по типу гипоксической комы.

Более или менее динамично протекает тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии, когда процесс развивается в течение нескольких часов, а то и суток. Начинается заболевание с возникновения болей за грудиной по типу стенокардии, но они не имеют, характерной иррадиации и связаны с дыханием (усиливаются на вдохе). Одновременно развивается одышка до 30-60 дыханий в минуту, но, в отличие от легочного сердца, она не вызывает необходимости принять вертикальное или полусидячее положение. Часто имеет место кровохарканье. Тахипноэ приводит к гипервентиляции легких с развитием гипоксемии (напряжение кислорода в артериальной крови на уровне 70 мм рт. ст., но при этом за счет вымывания углекислого газа образуется дыхательный алкалоз, только в последующем развивается ацидоз. Артериальное давление стойко снижено; тахикардия, нарушение сердечного ритма. При выраженной гипотонии может быть олигурия, протеинурия, микрогематурия. При развитии инфаркта легкого часто образуется гемоплеврит.

У этих больных имеется возможность проведения инструментальных и лабораторных исследований. Характерной особенностью является наличие гиперкоагуляции. На рентгенограммах выявляют расширение и, деформацию корня легкого, высокое стояние купола диафрагмы и ограничение его подвижности, обеднение легочного рисунка и повышение прозрачности в зоне, выключенной из кровотока (симптом олигемии). По мере формирования инфаркта легкого отмечается снижение пневматизации участка легкого, возникновение очагов инфильтрации, возможны интенсивные затемнения округлой, треугольной, конусовидной формы с вершиной, обращенной к корню легкого. При радионуклидном исследовании с помощью альбумината йода-131 на сцинтиграммах выявляют зоны выпадения накопления препарата в капиллярах. Большую диагностическую возможность имеет ангиопульмонография, но она не всегда возможна.

Тактика: экстренная помощь пациентам, у которых есть тромбоэмболия легочных артерий, заключается в госпитализации или переводе в отделение реанимации с привлечением к лечению торакального хирурга или кардиохирурга.

Тромбоэмболия артерий конечностей

Тромбоэмболия образуется при смещении кровяного сгустка или иного субстрата (кусочек клапана, потерянный катетер и др.) в периферическую артерию из проксимальных участков артериальной системы – полости левых отделов сердца, аорта, подвздошная артерия. Наиболее частой причиной являются пороки сердца, особенно митральный стеноз. Чаще всего тромб формируется в зоне бифуркаций аорты и артерий (бедренной и подколенной). Попадание первичного эмбола, порой достаточно малого, приводит к дистальному и проксимальному спазму сосуда и нарастанию на него восходящего и нисходящего тромба, так называемых «хвостов».

Клиническая картина зависит от уровня окклюзии сосуда и состояния кровотока в конечности. Тромбоэмболия на уровне аорты сопровождается двусторонним поражением конечностей и протекают по типу синдрома Лериша. Тромбоэмболия на уровне подвздошной артерии сопровождается односторонним поражением конечности, при этом ишемия и отсутствие пульсации отмечаются по всей конечности, включая и общую бедренную артерию с этой стороны. При более низких тромбоэмболиях определяют уровень по отсутствию пульсации в сегментах конечности, но. при «наличии ее на общей бедренной артерии. В зависимости от состояния кровоснабжения конечности различают 3 степени нарушения кровоснабжения и ишемии конечности.

- 1 степень – относительной компенсации кровоснабжения – характеризуется довольно быстрым исчезновением болей, восстановлением чувствительности и функции конечности, обычного цвета кожных покровов, капиллярной пульсации (определяется методом капилляроскопии).

- 2 степень – субкомпенсации кровоснабжения – обеспечивается предельным напряжением коллатерального кровотока, который поддерживает жизнеобеспечение мягких тканей на критическом уровне; сопровождается выраженным болевым синдромом, отеком конечности, бледностью кожных покровов, снижением их температуры, чувствительности, капиллярной пульсации, но активные и пассивные движения сохранены. Любое нарушение коллатерального кровотока в любой момент может привести к декомпенсации кровоснабжения.

- 3 степень – декомпенсации кровоснабжения – исход зависит от продолжительности ишемии. Различают 3 фазы течения абсолютной ишемии:

- обратимых изменений (ближайшие 2-3 часа) – проявляется резкими болями в дистальных отделах конечности, которые быстро исчезают, выраженной восковой бледностью кожных покровов, отсутствием всех видов чувствительности и активных движений при сохраненных пассивных, отсутствием капиллярной и магистральной пульсации;

- нарастания необратимых изменений мягких тканей (до 6 часов от момента окклюзии) – к вышеописанной клинической картине присоединяется тугоподвижность суставов;

- необратимых изменений, т.е. биологической смерти мягких тканей – дополняется мышечная контрактура конечности, на коже появляются коричневые пятна, свидетельствующие о начале гангрены.

Тактика: идеальный вариант – немедленная госпитализация в центр сосудистой хирургии, но из-за ограниченности времени это удается редко; госпитализация в отделение реанимации и интенсивной терапии для проведения антикоагулянтной и дезагрегантной терапии с вызовом сосудистого хирурга «на себя» для решения вопроса о тромбэктомии.

Тромбоэмболия брыжеечных артерий

Встречается редко, диагностируется до операции тоже, очень редко, так как клинически сопровождается внезапно развившимися резкими болями в животе и наличием периетальной симптоматики, такие больные, как правило, поступают с диагнозами перитонит, прободная язва желудка и экстренно оперируются, тромбоэмболия является операционной находкой.

Источник

Что такое тромбоэмболия

О характере патологии говорит само его название. Тромб – это сгусток свернувшейся крови. Если этот сгусток образуется в просвете сосуда и затрудняет кровоток, то развивается тромбоз. Эмболия – это патологический процесс циркуляции в крови или в лимфе частиц, не являющихся естественными составляющими этих физиологических жидкостей. Соответственно, тромбоэмболия – это попадание в сосуды и их закупорка кусочками тромбов, оторвавшимися от места их образования.

Появление тромбов – естественный защитный механизм организма, связанный с физико-химическими свойствами элементов крови. Главные его участники – тромбоциты. Их называют клетками-ремонтниками, потому что при любой травме они немедленно активизируются и направляются к месту кровоизлияния.

Тромбоциты склеиваются между собой и связываются с фибрином – нерастворимым в воде белком. Получившийся сгусток надежно предохраняет сосуд от значительной кровопотери. После восстановления тканей тромб полностью рассасывается, не оказывая влияния на качество крови.

Но при изменениях свойств крови под влиянием различных негативных факторов тромбы, образующиеся на стенках поврежденных сосудов, отрываются и начинают свободную миграцию по сосудистым руслам. В любой момент их частицы могут полностью перекрыть кровоток, что грозит человеку серьезными осложнениями, вплоть до летального исхода.

Причины

Основные причины развития тромбоэмболии связаны с патологиями сердца и сосудов и с изменениями показателей свертываемости крови. Чаще всего образование тромбов происходит на фоне следующих заболеваний:

- тромбоз глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, который часто сочетается с воспалением внутренней поверхности вен и отложением на ней тромботических масс – тромбофлебитом (рис. 1);

- закупорка самого крупного сосуда кровеносной системы – нижней полой вены и ее притоков;

- гипертония, ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, миокардит неревматической этиологии, ревматизм в фазе обострения и другие болезни сердца и сосудов;

- общее заражение крови;

- злокачественные новообразования в органах пищеварительной системы или рак легких;

- нарушение процесса свертываемости крови и изменение ее вязкости, ведущие к образованию тромбов внутри сосудов (тромбофилия);

- аутоиммунная патология, связанная с образованием антител к особым жирам, отвечающим за регенерацию тканей, – антифосфолипидный синдром.

Причина тромбоэмболии влияет на локализацию патологического процесса: при сепсисе и ревматизме чаще поражаются сосуды, снабжающие кровью почки и селезенку, а при заболеваниях сердца – сосуды головного мозга.

Рисунок 1. Образование тромбов и эмболия. Источник: Marina113 / Depositphotos

Рисунок 1. Образование тромбов и эмболия. Источник: Marina113 / Depositphotos

Факторы риска

В медицине определены факторы риска развития тромбоэмболии наследственного и приобретенного характера. Однозначно утверждать, что именно эти особенности организма приводят к образованию тромбов, нельзя, но людям с подобными проблемами необходимо уделять повышенное внимание своему здоровью.

Наследственные факторы риска:

- Мутация Лейдена – наследственные изменения в гене, влияющие на свертываемость крови. Обнаруживается только у представителей европейской расы. Это самая частая причина не только тромбоэмболических событий, но и осложнений во время беременности и родов – отслойки плаценты, преэклампсии, неудачных попыток ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

- Изменение свойств гена протромбина – главного фактора свертываемости крови.

- Недостаточность протеинов, синтезируемых при участии витамина К в печени (S, C), а также антитромбина III.

- Дисфункция фибриногена.

Приобретенные факторы риска:

- переломы бедренной кости, эндопротезирование крупных суставов,

- полостные хирургические операции,

- травмы, связанные с повреждением спинного мозга,

- онкологические заболевания и химиотерапия,

- парентеральное питание и другие случаи применения венозных катетеров,

- ушибы мягких тканей, травмы конечностей,

- лишний вес и ожирение,

- малоподвижный образ жизни, длительный постельный режим,

- нарушение мозгового кровообращения,

- сахарный диабет,

- применение гормональных противозачаточных средств, особенно это касается курящих женщин,

- длительные авиаперелеты или многочасовое вождение автомобиля,

- беременность и роды,

- варикозное расширение вен.

В настоящее время установлено, что высокий риск тромбоза определяется у пациентов с ассоциированной с COVID-19 пневмонией. По мнению экспертов, этот вид пневмонии связан с повышенной свертываемостью крови, и в этом случае наблюдается большая тенденция к образованию тромбов, чем при пневмонии, вызванной другими факторами.

Механизм развития

Основной механизм развития тромбоэмболии сформулирован немецким врачом Рудольфом Вирховым и носит название «триады Вирхова». Ее слагаемые:

- ухудшение состояния внутреннего слоя стенок сосудов,

- изменение скорости кровообращения,

- изменение степени вязкости крови.

Повреждение внутренней оболочки сосудистой стенки (эндотелия) – начальный этап образования тромба. Здоровый эндотелий производит вещества, положительно влияющие на коагуляционные процессы и предупреждающие спазм сосудов и образование тромбов.

В ответ на травмирование сосудистой стенки защитное влияние эндотелия на свертывание крови значительно снижается, и в общий кровоток начинают поступать вещества, ускоряющие сгущение крови. Обнаженный слой, находящийся под эндотелием, становится стимулятором процесса прилипания тромбоцитов к поврежденному участку и постепенному увеличению этого нароста. Таким образом на стенке сосуда образуется тромб.

Размеры тромбов зависят от того, в каких сосудах они образуются. В небольших венах тромб может фиксироваться в отдаленных участках, а его тело располагаться по всей протяженности вены, не связываясь со стенками. Такие тромбы могут достигать 20 см в длину и распространяться в самые крупные вены, вплоть до нижней полой.

Оторвавшись от сосудистой стенки, часть тромба попадает в общий кровоток и начинает мигрировать по всей кровеносной системе. В какой-то момент этот сгусток может попасть в сосуд меньшего диаметра и происходит эмболия – полная закупорка просвета сосуда.

Симптомы в зависимости от локализации

Опасность тромбоэмболии связана с трудностью диагностики из-за отсутствия характерных симптомов. Все признаки патологии только косвенно указывают на возможность закупорки сосуда и отмечаются при многих других заболеваниях различной этиологии. При этом летальный исход может очень быстро наступить при полном отсутствии симптомов, а тяжелое состояние далеко не всегда означает реальную опасность для жизни.

Наиболее общие симптомы при любой локализации тромбоэмболии включают:

- затрудненное дыхание, одышку,

- влажный кашель с большим количеством отделяемой мокроты,

- тахикардию,

- снижение артериального давления,

- холодный и липкий пот,

- временную потерю сознания,

- бледность кожных покровов,

- небольшое повышение температуры.

Несмотря на неопределенность симптоматики, существуют признаки тромбоэмболии, указывающие на место закупорки сосуда.

Поражение брюшных артерий

Выраженность симптомов тромбоэмболии брюшных артерий зависит от степени поражения стенок сосудов. На начальном этапе развития патологии основные жалобы связаны с:

- постоянным чувством холода,

- онемением конечностей, чувством жжения, покалывания, ощущением мурашек,

- изменением цвета кожи на ногах – она становится значительно бледнее, чем на других частях тела.

С развитием патологии появляются трудности при ходьбе: больные жалуются на боли и судороги в икроножных мышцах, у них изменяется походка. В медицине этот признак считается определяющим для диагностики ишемических расстройств сосудов брюшины и носит название симптома перемежающейся хромоты.

В некоторых случаях у больных появляются жалобы на боль в животе при физической нагрузке, исчезающей в состоянии покоя. Болезненные ощущения сопровождаются непроизвольным отделением газов и проблемами со сдерживанием позывов к дефекации.

Более чем у половины больных ишемия брюшной аорты проявляется импотенцией, связанной с затрудненным кровотоком в ветвях внутренней подвздошной артерии.

Еще один важный признак тромбоэмболии брюшной аорты – систолический шум над пораженным сосудом, который определяется при прослушивании фонендоскопом. При этом пульс в артерии над паховой складкой не прослушивается или выражен очень слабо.

В зависимости от степени перекрытия кровотока различают острую и хроническую форму патологии. Острая форма – это полное закупоривание просвета, которое может спровоцировать отмирание тканей части кишечника и инфаркт почки или печени.

Острая форма характеризуется:

- внезапной острой болью в животе,

- ухудшением общего самочувствия,

- резким падением артериального давления и тахикардией,

- непроизвольным выходом жидких каловых масс,

- невозможностью напрячь мышцы брюшного пресса.

Боли в левом подреберье могут быть симптомом инфаркта селезенки, в правом – инфаркта печени. Проблемы с почечными сосудами проявляются болью в нижней части спины и небольшим количеством выделяемой мочи с примесью крови.

Для хронической формы характерны боли в желудке после еды, периодическая тошнота, рвота, расстройство стула, повышение артериального давления.

Закупорка артерий головного мозга

Тромбоэмболия сосудов головного мозга – опасное для жизни осложнение, и в большинстве случаев вероятность спасения человека напрямую зависит от внимательного отношения к симптомам и времени оказания медицинской помощи (рис. 2).

Изменения состояния, на которые нужно обратить внимание:

- сильная головная боль,

- раскоординированность движений, нарушение равновесия,

- жалобы на нечеткое видение предметов, туман в глазах,

- периодическая потеря сознания,

- отсутствие реакции на внешние раздражители,

- сонливость или нервное возбуждение,

- кома.

В тяжелых случаях наблюдается паралич половины тела или лица. Заметив невнятность речи, искривление линии рта и неподвижность конечностей, близким больного необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

Рисунок 2. Закупорка сосудов головного мозга. Источник: Blausen Medical Communications, Inc. / Wikipedia

Рисунок 2. Закупорка сосудов головного мозга. Источник: Blausen Medical Communications, Inc. / Wikipedia

Вовлечение в процесс артерий конечностей

Клиническая картина при попадании сгустка в сосуды нижних конечностей зависит от степени закрытия просвета и состояния кровотока:

- 1 степень – частичная закупорка сосуда в достаточной мере компенсируется другими сосудами, боль проходит через короткий промежуток времени, восстанавливается чувствительность и нормальный цвет конечности;

- 2 степень – кровь проходит по сосуду с максимальным напряжением, снабжение мягких тканей находится на критическом уровне, больной жалуется на сильную боль в ноге, отек, ощущение холода в конечности и ее онемение;

- 3 степень характеризуется остановкой кровотока.

Исход третьей степени ишемии сосудов нижних конечностей и обратимость изменений зависит от времени оказания хирургической помощи или интенсивной антикоагулянтной терапии в условиях реанимационного отделения больницы.

Поражение легочной артерии

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – вторая по частоте причина внезапной смерти после остановки кровообращения из-за проблем с сердцем. Ежегодно в мире фиксируется более 3 миллионов случаев смертей от этой патологии.

В большинстве случаев в легочные артерии попадают только мелкие эмболы, и заболевание проходит бессимптомно. При значительных размерах сгустка и уменьшении просвета сосуда отмечаются:

- затруднение дыхания, одышка,

- боли в груди, усиливающиеся при глубоком вдохе,

- кашель с отделением мокроты с примесью крови,

- значительное падение давления,

- тахикардия со слабым наполнением пульса,

- бледность кожных покровов,

- потливость,

- повышение температуры,

- обмороки.

Наиболее частый симптом ТЭЛА – это одышка. Она характерна как для центральной легочной эмболизации, так и для периферической. Встречается в 40-60% случаев. Кровохарканье – неспецифический симптом, его можно наблюдать в 15-20% случаев. Часто оно сопровождается явлениями шока. Шок и сильное снижение давления, в свою очередь, говорят о высоких рисках патологии и ее массивном характере. Врач анестезиолог Гречухина Анастасия Васильевна.

Симптомы легочной тромбоэмболии можно спутать с пневмонией и инфарктом. При несвоевременном оказании врачебной помощи высока вероятность летального исхода.

Поражение почечных артерий

Клинические признаки тромбоэмболии почечных артерий объединяют три симптомокомплекса:

- болевой – резкая внезапная боль в нижней части спины или в животе, иногда сопровождающаяся расстройством кишечника, тошнотой и рвотой;

- стойкое повышение артериального давления на фоне явлений острой сердечной недостаточности, вплоть до сердечной астмы;

- мочевой – высокое содержание в моче белка, небольшие примеси крови.

Объем мочи при тромбоэмболии значительно снижается вплоть до анурии.

Вовлечение в процесс вен брюшины

В редких случаях эмболы попадают в вены, по которым кровь идет от кишечника. При остром течении патологии отмечаются следующие симптомы:

- сильные и резкие боли в области живота, особенно после еды,

- жидкий стул с частыми позывами к дефекации,

- метеоризм,

- частый пульс при сниженном артериальном давлении.

- Длительное течение заболевания может привести к язве желудка и двенадцатиперстной кишки и снижению работоспособности.

Когда обратиться к врачу?

Немедленной медицинской помощи требуют следующие состояния:

- потеря сознания,

- сильная одышка,

- появление крови в мокроте при кашле,

- потеря чувствительности конечностей,

- сильные резкие боли в животе или в области груди.

Диагностика

Диагноз ставится на основании комплекса диагностических мероприятий, включающего:

- подробный сбор анамнеза,

- общий и биохимический анализы крови с обязательным тестом на D-димер (информативный показатель тромбообразования),

- рентгенографию легких,

- ангиограмму сосудов (рентгенография с введением контрастного вещества),

- УЗИ вен нижних конечностей (рис. 3),

- МРТ,

- ЭКГ в динамике.

- Правильная оценка результатов исследования позволяет определить адекватную схему терапии.

Рисунок 3. УЗИ вен нижних конечностей. Источник: alexei171 / Depositphotos

Рисунок 3. УЗИ вен нижних конечностей. Источник: alexei171 / Depositphotos

Лечение

Принцип лечения тромбоэмболии зависит от локализации тромба, тяжести состояния больного, степени закупорки сосуда и наличия хронических патологий.

В тяжелых случаях, когда существует реальная угроза жизни пациента и существует высокий риск глубокого венозного тромбоза и развития ТЭЛА, показано хирургическое вмешательство. Оно может проводиться разными методами:

- радикальная флебэктомия – удаление всех пораженных варикозом вен с перевязкой сосудов, в которых нарушена циркуляция крови;

- ограниченная флебэктомия вен в области голени;

- кроссэктомия – перевязка подкожных вен;

- удаление тромба из магистральных вен.

Консервативное лечение включает:

- назначение препаратов для разжижения крови (антикоагулянтов),

- эластическую компрессию нижних конечностей,

- процедуры местного действия – холодовые компрессы, мази и гели на основе нестероидных противовоспалительных препаратов.

Лечение проводится под строгим контролем врача с постоянным отслеживанием показателей крови.

Лечение тромбоэмболии часто включает удаление вен, где нарушена циркуляция крови. Фото: SKINovative / YouTube

Лечение тромбоэмболии часто включает удаление вен, где нарушена циркуляция крови. Фото: SKINovative / YouTube

Прогноз и последствия

При своевременном обращении к врачу и адекватном лечении прогноз благоприятный. Однако, если тромбоэмболия возникает на фоне тяжелых сердечно-сосудистых и дыхательных патологий, существует реальная опасность для жизни. , Например, при обширной ТЭЛА смертность превышает 30%.

Рецидивы болезни возникают при отказе от антикоагулянтных препаратов и несоблюдении врачебных рекомендаций.

У людей, не имеющих в анамнезе системных патологий и с хорошими показателями свертываемости крови, в половине случаев тромб рассасывается сам. Но даже если он полностью рассосался, рекомендуется регулярно сдавать анализ крови и следить за состоянием здоровья.

Профилактика

Избежать опасности тромбообразования и закупорки сосудов помогут простые рекомендации:

- уделять достаточно внимания физической активности, больше ходить пешком, заниматься в спортзале;

- правильно питаться: жирная пища способствует отложению холестерина на стенках сосудов и сужению их просвета;

- пить больше чистой воды для снижения вязкости крови;

- стараться избегать травм, беречься от инфекций;

- не пренебрегать регулярными профилактическими осмотрами и стараться хотя бы один раз в год сдавать анализ крови;

- следить за весом;

- не принимать без рекомендации врача гормональные препараты.

Если у кого-то из близких родственников имеются проблемы с венами (варикозное расширение, тромбозы), рекомендуется пройти углубленное обследование на тромбофилию.

Заключение

Несмотря на высокую опасность тромбоэмболии, современная медицина обладает широкими возможностями по раннему выявлению проблемы и ее эффективному купированию. Нельзя пренебрегать первыми признаками заболевания – обращение к врачу на ранней стадии болезни поможет избежать серьезных осложнений.

Источники

1. Никулина Н.Н., Тереховская Ю.В. Эпидемиология тромбоэмболии легочной артерии в современном мире: анализ заболеваемости, смертности и проблем их изучения. Российский кардиологический журнал. 2019;(6):103-108.

2. Medline Plus. Pulmonary embolus. -2013

3. Mayo Clinic. Pulmonary Embolism.

Источник