Пульсовые волны в кровеносных сосудах

Пульсовая волна — распространяющаяся по артериям волна повышенного давления, вызванная выбросом крови из левого желудочка сердца в период систолы. Распространяясь от аорты до капилляров, пульсовая волна затухает.

Поскольку аорта является главным кровеносным сосудом, то аортальная скорость пульсовой волны представляет наибольший интерес с медицинской точки зрения при обследовании пациентов.

Возникновение и распространение пульсовой волны по стенкам сосудов обусловлено упругостью аортальной стенки. Дело в том, что во время систолы левого желудочка сила, возникающая при растяжении аорты кровью, направлена не строго перпендикулярно к оси сосуда и может быть разложена на нормальную и тангенциальную составляющие. Непрерывность кровотока обеспечивается первой из них, тогда как вторая является источником артериального импульса, под которым понимают упругие колебания артериальной стенки.

Для людей молодого и среднего возраста скорость распространения пульсовой волны в аорте равна 5,5-8,0 м/с. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость пульсовой волны увеличивается.

Скорость распространения пульсовой волны[1] в аорте является достоверным методом определения жесткости сосудов. В стандартном её определении используется методика, основанная на измерении пульсовых волн датчиками, установленными в области сонной и бедренной артерий. Определение скорости распространения пульсовой волны и других параметров жесткости сосудов позволяет выявить начало развития тяжелых нарушений сердечно-сосудистой системы и правильно подобрать индивидуальную терапию.

СРПВ увеличивается при атеросклерозе аорты, гипертонической болезни, симптоматических гипертониях и при всех патологических состояниях, когда происходит уплотнение сосудистой стенки. Уменьшение СРПВ наблюдается при аортальной недостаточности, при открытом артериальном (боталловом) протоке.

Для регистрации пульсовых колебаний применяют оптические сфигмографы, механически воспринимающие и оптически записывающие колебания сосудистой стенки. К таким приборам относится мсханокардиограф с записью кривой на специальной фотобумаге Фоторегистрация дает неискаженные колебания, однако она трудоемка и требует применения дорогостоящих фотоматериалов. Большое распространение получили электросфигмографы, при которых применяются пьезокристаллы, конденсаторы, фотоэлементы, угольные датчики, тензометры и другие устройства. Для записи колебаний пользуются электрокардиографом с чернильно-перьевой, струйной или тепловой регистрацией колебаний. Сфигмограмма имеет разный рисунок в зависимости от применяемых датчиков, что затрудняет их сравнение и расшифровку. Более информативным является полиграфическая одновременная запись пульсации сонных, лучевых и других артерий, а также ЭКГ, баллистограммы и других функциональных изменений сердечно-сосудистой деятельности.

Для определения тонуса сосудов, эластичности стенок сосудов определяют скорость распространения пульсовой волны. Увеличение жесткости сосудов ведет к увеличению СРПВ. Для этой цели определяют разницу во времени появления пульсовых волн, так называемое запаздывание. Проводят одновременную запись сфигмограмм, располагая два датчика над поверхностными сосудами, расположенными проксимально (над аортой) и дистально по отношению к сердцу (на сонной, бедренной, лучевой, поверхностной височной, лобной, глазничной и других артериях). Определив время запаздывания и длину между двумя исследуемыми точками, определяют СРПВ (V) по формуле:

v=S[2]/T[3],

Основные современные способы методы определения СРПВ, важность оценки жесткости артериальной стенки в клинической практике были отражены в 2016 году в Согласованном мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике. [4]

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

- Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов: Пер. с англ. — М.: Мир, 1983. — 400 с.,

- Савицкий Н. Н. Некоторые методы исследования и функциональной оценки системы кровообращения. — Л.: Медицина, 1956. — 329 с.,

- Эман А. А. Биофизические основы измерения артериального давления.- Л.: Медицина, 1983. — 128 с

- Физиология человека / под редакцией профессора В. М. Смирнова — 1-е издание. — М.: Медицина, 2002. — 608 с. — ISBN 5-225-04175-2

- Согласованное мнение российских экспертов по оценке артериальной жесткости в клинической практике- 2016 https://cardiovascular.elpub.ru/jour/article/view/342

См. также[править | править код]

Амбулаторное мониторирование пульсовых волн

Источник

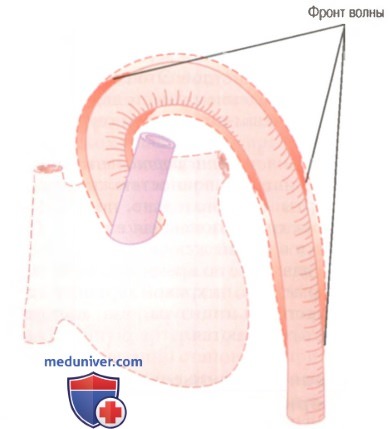

Пульсовая волна. Аускультативный метод измерения давленияКогда сердце во время систолы перекачивает кровь в аорту, в первый момент растягивается только начальная часть аорты, т.к. инерция крови, находящейся в аорте, предупреждает немедленный отток крови на периферию. Однако возросшее давление в начальной части аорты преодолевает инерцию, и фронт волны, растягивающей стенку сосуда, распространяется дальше вдоль аорты. Это явление называют распространением пульсовой волны в артериях.

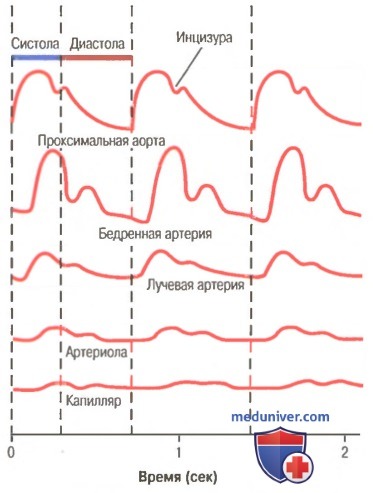

Скорость распространения пульсовой волны в аорте в норме составляет от 3 до 5 м/сек, в крупных артериальных ветвях — от 7 до 10 м/сек, а в мелких артериях — от 15 до 35 м/сек. В целом, чем больше емкость того или иного участка сосудистой системы, тем меньше скорость распространения пульсовой волны, поэтому скорость распространения пульсовой волны в аорте гораздо ниже, чем в дистальных отделах артериальной системы, где мелкие артерии отличаются меньшей податливостью сосудистой стенки и меньшей резервной емкостью. В аорте скорость распространения пульсовой волны в 15 раз меньше, чем скорость кровотока, т.к. распространение пульсовой волны представляет собой особый процесс, лишь незначительно влияющий на продвижение всей массы крови вдоль сосуда. Сглаживание пульсовых колебаний давления в мелких артериях, артериолах и капиллярах. На рисунке показаны типичные изменения рисунка пульсового колебания по мере того, как пульсовая волна проходит по периферическим сосудам. Особое внимание следует обратить на три нижние кривые, где интенсивность пульсаций становится все меньше в мелких артериях, артериолах и, наконец, в капиллярах. В действительности, пульсовые колебания стенки капилляров наблюдаются, если резко увеличены пульсации в аорте или предельно расслаблены артериолы.

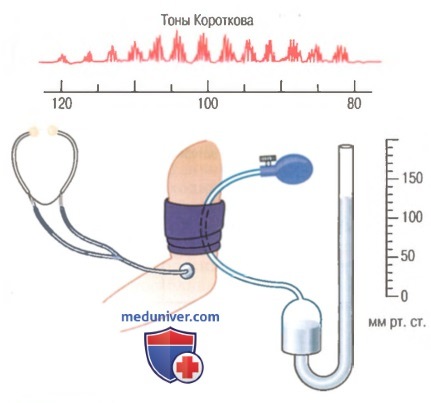

Снижение амплитуды пульсаций в периферических сосудах называют сглаживанием (или демпфированием) пульсовых колебаний. К этому приводят две основные причины: (1) сосудистое сопротивление кровотоку; (2) податливость сосудистой стенки. Сосудистое сопротивление способствует сглаживанию пульсовых колебаний стенки сосудов, потому что все меньший объем крови продвигается вслед за фронтом пульсовой волны. Чем больше сосудистое сопротивление, тем больше препятствий для объемного кровотока (и меньше его величина). Податливость сосудистой стенки также способствует сглаживанию пульсовых колебаний: чем больше резервная емкость сосуда, тем больший объем крови необходим, чтобы вызвать пульсацию во время прохождения фронта пульсовой волны. Таким образом, можно сказать, что степень сглаживания пульсовых колебаний прямо пропорциональна произведению сопротивления сосуда на его резервную емкость (или податливость сосудистой стенки). Аускультативный метод измерения давленияСовсем не обязательно вводить иглу в артерию пациента для измерения артериального давления при обычном клиническом обследовании, хотя в ряде случаев применяют прямые методы измерения давления. Вместо этого используют непрямые методы, чаще всего аускультативный метод определения величины систолического и диастолического давления. Аускультативный метод. На рисунке представлен аускультативный метод определения величины систолического и диастолического давления. Стетоскоп располагается в области локтевого сгиба над лучевой артерией. На плечо накладывается резиновая манжетка для нагнетания воздуха. Все время, пока давление в манжетке остается ниже, чем в плечевой артерии, стетоскоп не улавливает никаких звуков. Однако когда давление в манжетке увеличивается до уровня, достаточного для перекрытия кровотока в плечевой артерии, но только во время диастолического снижения давления в ней, можно услышать звуки, сопровождающие каждую пульсацию. Эти звуки известны как тоны Короткова.

Истинную причину тонов Короткова все еще обсуждают, однако главной причиной их появления, бесспорно, является то, что отдельным порциям крови приходится прорываться через частично перекрытый сосуд. При этом в сосуде, расположенном ниже места наложения манжетки, ток крови становится турбулентным и вызывает вибрацию, что является причиной появления звуков, слышимых при помощи стетоскопа. Для измерения артериального давления аускультативным методом давление в манжетке сначала поднимают выше уровня систолического давления. Плечевая артерия при этом пережата таким образом, что кровоток в ней полностью отсутствует и тоны Короткова не слышны. Затем давление в манжетке постепенно понижают. Как только давление в манжетке становится ниже систолического уровня, кровь начинает прорываться через сдавленный участок артерии во время систолического подъема давления. В это время в стетоскопе слышны звуки, похожие на стук, возникающие синхронно с сердцебиениями. Давление в манжетке во время появления первого звука принято считать равным систолическому давлению в артерии. По мере того, как давление в манжетке продолжает снижаться, характер тонов Короткова меняется: они становятся более грубыми и громкими. Наконец, когда давление в манжетке падает до уровня диастолического, артерия под манжеткой во время диастолы остается непережатой. Условия, необходимые для формирования звуков (прорыв отдельных порций крови через суженную артерию), исчезают. В связи с этим звуки внезапно становятся приглушенными, и после снижения давления в манжетке еще на 5-10 мм рт. ст. полностью прекращаются. Давление в манжетке во время изменения характера звука принято считать равным диастоличе-скому давлению в артерии. Аускультативный метод измерения систолического и диастолического давления не является абсолютно точным. Ошибка может составить 10% по сравнению с прямым измерением давления в артерии с помощью катетера.

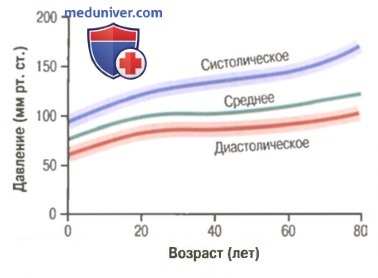

Нормальный уровень артериального давления, измеренный аускультативным методом. На рисунке показаны нормальные уровни систолического и диастолического артериального давления в зависимости от возраста. Постепенное увеличение давления с возрастом объясняют возрастными изменениями регуляторных механизмов, контролирующих кровяное давление. В первую очередь почки ответственны за долговременную регуляцию артериального давления. Как известно, функция почек заметно меняется с возрастом, особенно у людей старше 50 лет. Заметное повышение систолического давления происходит у людей старше 60 лет. Дело в том, что артерии к этому времени становятся жесткими в результате развития атеросклероза. Кроме того, повышение систолического давления при атеросклерозе сочетается с увеличением пульсового давления, как объяснялось ранее. – Также рекомендуем “Среднее артериальное давление. Вены и венозное давление” Оглавление темы “Давление крови. Венозный кровоток”: |

Источник

Рис. 9.17. Деформация сосуда при возникновении пульсовой волны: а — в начальный момент выброса систолического объема крови в аорту; б, в — распространение деформации по длине сосуда

При выбросе крови в аорту во время систолы часть кинетической энергии систолического объема крови переходит в потенциальную энергию упругой деформации стенок аорты (рис. 9.17, а) [37]. Образуется некоторый временный «резервуар», где запасается часть вытолкнутой желудочком крови. В диастолу проходит обратный процесс: потенциальная энергия деформированной стенки крупного кровеносного сосуда переходит в кинетическую энергию порции крови, создавая дополнительный фактор, способствующий ее движению. В каком-то смысле эластичный сосуд как бы «дорабатывает» усилие сердца.

Таким образом, выброс крови в аорту сопровождается упругими деформациями ее стенок и периодическими изменениями (колебаниями) давления крови на эти стенки. Их источником является периодический выброс крови в аорту при сокращении желудочка сердца. Распространяющиеся далее по сосудистой системе колебания давления крови, сопровождающиеся деформацией стенок сосудов, называют пульсовой волной. Амплитуда пульсаций уменьшается при распространении волны от аорты к периферии (рис. 9.17, б, в).

Давление Р на стенки кровеносных сосудов в некоторой точке сосудистой системы зависит от ряда параметров: времени t, расстояния от сердца до данной точки х, частоты сердечных сокращений v, скорости распространения пульсовой волны v: Р – f(x, t, со, и, а). Это давление можно представить в виде двух слагаемых:

где Рср — давление, обусловленное постоянным средним уровнем кровенаполнения (постоянная составляющая); P(t) — слагаемое, определяемое пульсовыми колебаниями кровотока.

Рис. 9.18. Зависимость давления крови от времени в плечевой артерии

Колебания давления вызывают и изменения объема кровенаполнения. Считая кровеносный сосуд упругим резервуаром, связь между объемом крови V в данном участке сосуда в любой момент времени и давлением можно записать в виде уравнения

где V0 — объем полости сосуда при среднем давлении Рср; k — коэффициент пропорциональности, характеризующий эластичность сосуда.

Типичная зависимость давления крови от времени в норме в крупном кровеносном сосуде (плечевой артерии) показана на рис. 9.18, где отмечены значения пульсового (1), минимального, или диастолического (2), среднего (3) и максимального, или систолического (4) давления.

Следует подчеркнуть, что среднее давление Рср определяется не средним значением ординаты графика, а более сложным образом:

где Т — период пульсовых колебаний; t — текущее время.

Из рис. 9.18 видно, что пульсовые колебания давления имеют довольно сложную форму и аналитическая запись зависимости Р(х, t, со, и, а) затруднена. Однако, как и всякий сложный периодический процесс, они могут быть представлены в виде набора гармонических составляющих (разложение в ряд Фурье). Гармонический анализ пульсовых колебаний кровотока является одним из важных методов его изучения. Тогда для первой гармонической составляющей давления (Рг) пульсовой волны можно записать достаточно простое выражение:

где Р0 — амплитуда пульсовых колебаний.

Подчеркнем, что коэффициент а зависит от свойств кровеносных сосудов и в формуле (9.26) под этой величиной можно понимать некоторое его эффективное значение. Реально эластичность сосуда уменьшается с увеличением расстояния от сердца к периферии. Морфологически это обусловлено изменением относительного содержания эластина и коллагена в сосудистой ткани. Так, в общей сонной артерии отношение эластина к коллагену 2:1, а в бедренной артерии 1:2. С удалением от сердца увеличивается доля гладких мышечных волокон, которые в артериолах являются уже основной составляющей сосудистой ткани.

Рассмотрим теперь скорость распространения пульсовой волны. В крупных кровеносных сосудах она определяется по формуле Моенса — Кортевега

где Е — модуль упругости стенки сосуда; h — толщина стенки; d — диаметр сосуда. Величину р можно считать плотностью вещества сосуда.

Как видно из формулы (9.27), с увеличением жесткости сосуда и увеличением толщины его стенки скорость пульсовой волны возрастает. Так, в аорте она равна 4-6 м/с, в артериях мышечного типа — 8-12 м/с. В венах, которые обладают большей эластичностью, скорость пульсовой волны меньше, и, например, в полой вене составляет около 1 м/с. Из этих данных следует, что скорость распространения пульсовой волны намного больше линейной скорости кровотока, в покое не превышающей даже в аорте значения 0,5 м/с.

С возрастом эластичность сосудов человека снижается (модуль упругости растет), а скорость пульсовой волны возрастает. Она растет и с увеличением давления. При повышенном давлении сосуд несколько растягивается, становится более «напряженным» и для его дальнейшего растяжения требуется большее усилие.

Форма пульсовых колебаний и их характеристики являются отражением работы сердца и состояния сосудистой системы. Поэтому их регистрация в различных участках сосудистой системы и последующий анализ имеют диагностическое значение. Некоторые методы регистрации этих процессов будут изучаться при рассмотрении механизмов прохождения электрического тока через живую ткань. Здесь отметим только принцип определения скорости распространения пульсовой волны на некотором участке сосудистой системы, который представлен на рис. 9.19. Верхняя кривая на этом рисунке — электрокардиограмма (ЭКГ), т.е. зависимость биопотенциалов, вызванных работой сердца, от времени. Каждый участок ЭКГ соответствует определенной фазе сокращения сердца. Нижняя кривая — пульсовые колебания, характеризующие изменение давления (а следовательно, и степень кровенаполнения) со временем в определенном участке сосудистой системы.

Рис. 9.19. Синхронная запись пульсовой волны и ЭКГ

Начало систолы происходит раньше, чем начало увеличения прилива крови к исследуемому участку сосуда. Для распространения волны давления по сосудистой системе требуется некоторое время Ait, которое может быть определено из сравнения верхней и нижней кривых. Зная из анатомических соображений расстояние по сосуду от сердца до исследуемого участка L, можно определить среднюю скорость пульсовой волны: v = Ь/At.

При подобных исследованиях регистрируют еще и первую производную от нижней кривой (см. рис. 9.19). Если сама эта кривая отображает изменение объема кровенаполнения в данном участке сосудистой системы, то ее первая производная показывает, как изменяется во времени скорость кровенаполнения.

Источник