Разговорившиеся сосуды на выставке в эрмитаже

Цикл «Европа без границ» был начат выставками «Эпоха Меровингов» (2007), посвященной раннему Средневековью, и «Бронзовый век» (2013), представившей древности IV–I тысячелетия до н.э. Безграничность особенно ярко выражена именно «Железным веком», объединившим искусство от Урала до Андалусии в попытке сложить мозаику из артефактов гальштатской культуры, искусства кельтов, испытавших влияние греков и этрусков, искусства скифов, сарматов и существовавших одновременно с ними лесных культур Восточной Европы.

Все три выставки — итог совместной исследовательской работы российских и немецких специалистов. Они демонстрируют возможности сотрудничества на столь сложном поле, каким является так называемое перемещенное, или трофейное, искусство — произведения, вывезенные из Германии после окончания Второй мировой войны (в данном случае — из Музея преистории и древней истории Государственных музеев Берлина — Фонда прусского культурного наследия), а затем распределенные советскими чиновниками в основном между Историческим музеем, ГМИИ и Эрмитажем.

Основной принцип показа «Железного века» — хронологический, выставка состоит из пяти крупных разделов. Первый называется «Эпоха Гальштата. Культурный ландшафт в Южной и Центральной Европе». В 1846 году горных дел мастер Иоганн Георг Рамзауэр нашел в горах Верхней Австрии недалеко от города Гальштат семь древних захоронений. Потом было много находок от Болоньи до берегов Балтийского моря, относящихся к первой половине I тысячелетия до н.э.

Большие удила свидетельствуют, что люди приручили крупных лошадей. Якореобразные застежки повозочной упряжи — что животных использовали в дальних походах. Набор из четырех гривен показывает, что представители гальштатской культуры научились обрабатывать железо не хуже, чем мягкие благородные металлы. Особый интерес представляют лицевые и домовидные урны — сосуды, в которых находился прах умерших. Первые, возможно, изображали усопшего, они позволяют определить его социальный статус. Домовидные урны совсем не обязательно отражают вид жилища той территории, на которой было открыто погребение. Исследователи обратили внимание: погребений с такими урнами много вблизи рек, которые служили основными торговыми путями. По ним могли перемещаться идеи о форме урны. Иногда урны перекрывали реальными металлическими шлемами.

Второй раздел — «Эпоха Латена. Мир кельтов». В середине XIX века в местечке Ла-Тен в Швейцарии на берегу озера Невшатель было обнаружено кельтское святилище. Эта и другие находки позволили археологам говорить о латенской культуре, существовавшей во второй половине I тысячелетия до н.э. по всей Западной Европе. Среди ярких произведений этой культуры — поясная пряжка с маской, найденная в Баварии, бронзовые накладки с волнообразным декором из Комаккьо недалеко от Феррары, фибула с масками бородатых мужчин, найденная вне основного ареала кельтов. Сосуды, гривны и браслеты IV века до н.э. были обнаружены Гансом Ниггеманом в окопе, вырытом на полях Первой мировой войны. Это было в Санси на берегу Эны. Любопытно, что новые успешные раскопки проводились там же в 1970–1994 годах.

Российские разделы выставки называются «Скифы и греки в Северном Причерноморье», «Народы между Европой и Азией», «Племена многолюдные и особые. Лесные культуры Восточной Европы». Это еще один повод для посетителей Эрмитажа насладиться совершенным скифским золотом, инкрустированными железом бронзовыми пряжками и наконечниками культовых жезлов с динамичными сценами боевых действий кобанской культуры, а также каменными зернотерками, костяными гарпунами и железными кинжалами лесных людей.

Во вступлении к каталогу директора музеев — участников выставки отмечают, что человечество и сейчас продолжает жить в эпоху железа, а значит, необходимо продолжать исследовать ее истоки, а также придумывать новые совместные проекты. Ближайший уже анонсирован — «Античная вазопись».

Государственный Эрмитаж

Железный век. Европа без границ. Первое тысячелетие до н.э.

10 ноября – 28 февраля 2021

Источник

В Эрмитаже в рамках Года Германии в России открывается выставка “Железный век. Европа без границ. I тысячелетие до н.э.”. Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, рассказывает об уникальном проекте, благодаря которому можно увидеть более 1600 экспонатов из археологических собраний Эрмитажа, ГИМа, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина).

В 2007 году, когда была показана первая выставка из совместного проекта музеев России и Германии “Эпоха Меровингов – Европа без границ”, слова “Европа без границ” звучали многообещающе. В эпоху COVID-19 они похожи на горькую иронию. Как удалось, несмотря на закрытые границы, открыть выставку, на которую привезли раритеты из Государственных музеев Берлина?

Михаил Пиотровский: Вещи через границу по-прежнему ездят. Люди – нет. Поэтому экспонаты из Берлинских музеев приехали, их хранители наблюдали, как они разгружались, дистанционно – через камеры видеонаблюдения. Это свидетельствует об очень высоком уровне доверия Эрмитажу, поскольку мы вместе с музеями Берлина работаем очень давно. На открытии наши немецкие коллеги тоже присутствовали удаленно – вместе с нами по видеосвязи выставку открывал Герман Парцингер, который возглавляет Фонд Прусского культурного наследия.

Дистанционно приветствовали открытие выставки и Ольга Любимова, министр культуры России, и г-жа Мишель Мюнтеферинг, министр по вопросам международной культурной политики МИД ФРГ, и Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, и Геза Андреас фон Гайр, посол Германии в России, и Сергей Нечаев, посол России в Германии.

Открытие выставки – в стиле “коронавирус”, но главное, что она открылась.

Это правда, что в Манеж Малого Эрмитажа, где расположилась выставка, будет бесплатный вход?

Михаил Пиотровский: Да. Нам бы очень хотелось, чтобы на нее смогли прийти не только археологи, историки, люди, которых интересуют древние культуры, но и школьники. Лучшего учебника классической археологии Европы представить нельзя.

Здесь есть потрясающей красоты и редкости вещи, как, например, бронзовая фигурка копьеметателя рубежа VI-V веков до н.э., найденная в Северной Италии, где-то в Умбрии. Копьеметатель, который выглядит словно предок скульптур Джакометти, прибыл из берлинского Музея преистории и древней истории. Или бронзовая пластина на пояс рубежа VI-V вв. до н.э., тоже приехавшая из музеев Берлина! Среди персонажей процессии, изображенной на ней, – человек в шапке с бычьими рогами, копьеносец и мужчина с топором, хищная птица с длинным изогнутым клювом и человек, простирающей руку к присевшему перед ним волку. Перед нами явно изображение какого-то ритуала.

Копьеметатель. VI—V в. до н.э. МПДИ, Берлин. Фото: © Staatliche Museen Zu Berlin / Museum F R Vor-Und Fr Hgeschichte

Такие поясные пластины этой эпохи находили обычно в богатых захоронениях около нынешней Болоньи, в Тироле, Словении… А рядом на выставке – секира рубежа VII – начала VI в. до н.э.из нашего Исторического музея, найденная где-то на берегах Пинеги. Но, заметьте, ее тоже украшает голова хищной птицы, а сбоку – стилизованное изображение профиля головы волка с оскаленной пастью, острыми клыками. Тут же – гривны и серебряные сосуды скифов, коринфский шлем, украшения боевых колесниц кельтов, которые в середине V в. до н.э. хоронили своих воинов вместе с двухколесными колесницами и конской упряжью.

Каждый из археологических комплексов, будь то Гальштатский могильник, давший название древней культуре VIII-V веков до н.э. в Центральной Европе, которая выросла на торговле солью, или наши скифские курганы, или могильники VIII-VII веков до н.э. в Баксанском районе около села Заюково, где научные экспедиции работают с 2014 года, открывает огромный пласт культуры.

Каждый из этих комплексов может быть представлен на отдельной выставке. А здесь они все вместе – и вещи из кургана Солоха, и из Гальштатского могильника, с берегов Дуная и Пинеги… Увидеть их всех вместе – это редчайший шанс. Это все равно как с высоты птичьего полета увидеть всю Европу, но – три тысячи лет назад.

А каковы, кстати, границы Европы три тысячи лет назад? Что под ней подразумевается?

Михаил Пиотровский: Границы определяются находками археологов. Это вещи, найденные на территории нынешней Италии, Германии, Балканских стран, на Кавказе, Ставрополье и Урале… На западе – это находки древней иберийской и кельтоиберийской культур в Андалузии, а на востоке – это Урал, открытие древних захоронений финно-угорских культур.

Но это тогда была окраина античного мира? Что их могло объединять, если уж речь о Европе без границ?

Михаил Пиотровский: Да, с точки зрения древних греков и римлян, это была окраина. Но эпоха греческой колонизации уже шла вовсю. Была эпоха греко-персидских войн, походов Александра Македонского, война Рима и Карфагена… Это все, что проходят в школе.

Но это не значит, что за пределами этого мира ничего не происходило. Главное, что объединяло племена от Атлантики до Урала, – это то, что они в это время все учились работать с железом. Учились добывать руду, плавить железо, ковать его… Это стимулировало и развитие землепашества, и торговлю, и военные набеги, конечно. Мы напоминаем, что Европа в смысле культурном всегда была без границ. Ее жизнь пронизывали токи самых разных влияний, взаимодействий…

Кузнечное дело тогда было как нанотехнологии сегодня?

Михаил Пиотровский: Мне трудно сравнивать. Но все, что крестьяне использовали еще в XIX веке, от железного плуга до серпа и железного топора, было придумано в железный век три тысячи лет назад. Именно с этого времени активно развивается земледелие, появляются железные мечи, дротики, кинжалы… Строго говоря, наш сегодняшний мир без железа тоже не представим. Мы наследники железного века.

Трудности этого проекта связаны не только с проблемами пандемии, но и с перемещенными ценностями – археологическими экспонатами Берлинских музеев, которые были привезены в СССР после Второй мировой войны.

Михаил Пиотровский: Как вы знаете, в 1956-1958 годах в Берлин из СССР вернулось большинство музейных сокровищ. В 1963-м они стали основой Музея древнейшей и ранней истории в Восточном Берлине. Не были возвращены три “золотых ящика” с сокровищами Шлимана и некоторыми другими находками. К слову, первые совместные проекты музеев России и Германии начались, когда “Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана” были показаны в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1996 году, а выставка “Шлиман – Петербург – Троя” была уже в Эрмитаже в 1998-м.

Более 1600 экспонатов из самых известных археологических комплексов Европы делают эту выставку уникальным событием

Это сотрудничество, которое продолжают выставки проекта “Европа без границ” (нынешняя выставка “Железный век…” – уже третья в этой серии), трудно переоценить. Несмотря на политические разногласия, ученые получают возможность работать вместе, экспонаты из числа “перемещенных ценностей” участвуют в глобальных выставочных проектах, выпускаются каталоги совместных выставок. Для науки и культуры это чрезвычайно важно. В сущности, это тот мост между культурами и народами, который музеи, ученые должны сохранять, несмотря на политические сложности и спорные вопросы.

Я очень благодарен нашим немецким коллегам, что они смогли привезти уникальные экспонаты из музеев Берлина вопреки пандемии, закрытым границам и политической турбулентности. Более 1600 экспонатов, представляющих культуру железного века, из самых известных археологических комплексов Европы делают эту выставку уникальным событием.

В Берлине выставка будет показана?

Михаил Пиотровский: Мы обеспечиваем показ выставки онлайн. Издан основательный каталог на русском и немецком языках. Весной и летом планируется показ в Москве, в Историческом музее.

Фото: © Государственный Эрмитаж

Источник

23 декабря 2019История, Искусство

Библиотека Ашшурбанипала, таблички с «Эпосом о Гильгамеше», письма разведчиков, гигантские статуи крылатых людей-быков. В Эрмитаже открылась первая в истории России выставка искусства Древней Ассирии из собрания Британского музея

Подготовила Екатерина Маркина

Ассирийский царь небезосновательно называл себя царем вселенной: в VII веке до нашей эры, когда империя достигла своего наивысшего расцвета, ее территория простиралась от берегов Нила до Западного Ирана и от Персидского залива до Центральной Турции. В 612 году до нашей эры империя перестала существовать: о ней помнили только благодаря Библии и некоторым античным источникам. В 1842 году Поль-Эмиль Ботта, работавший французским консулом в иракском городе Мосул, обнаружил руины роскошного дворца Саргона II (по-аккадски он назывался крепость Саргона). Вдохновившись этим открытием, британский археолог-энтузиаст Генри Остин Лейард спустя три года начал раскопки на городище Нимруд. В первый же день его взору предстали целых два дворца, принадлежавших Ашшурнацирапалу II и его сыну Салманасару III. Позже стало понятно, что Нимруд, который в древности назывался Кальху, и библейский Калах — один и тот же город. В 1847 году Лейард нашел Ниневию и руины дворца Синаххериба, огромной резиденции, которую сам царь назвал «дворцом, которому нет равных».

Настенные рельефы необыкновенно искусной работы, гигантские скульптуры крылатых быков-андрокефалов и сфинксов, резные миниатюры из слоновой кости, изделия из бронзы, обнаруженные Ботта и Лейардом, произвели в Европе сенсацию. С 1881 года раскопки стал финансировать Британский музей — с тех пор он владеет крупнейшей в мире коллекцией предметов месопотамского искусства и клинописных текстов. На выставку в Эрмитаж приехали рельефы из дворцов шести ассирийских царей, предметы из слоновой кости и бронзы, редчайшие фрагменты стенных росписей и глиняные таблички из библиотеки Ашшурбанипала — первой в мире библиотеки, в которой было собрано огромное количество литературных и научных текстов на шумерском и аккадском языках.

Первая в мире библиотека

1 / 5

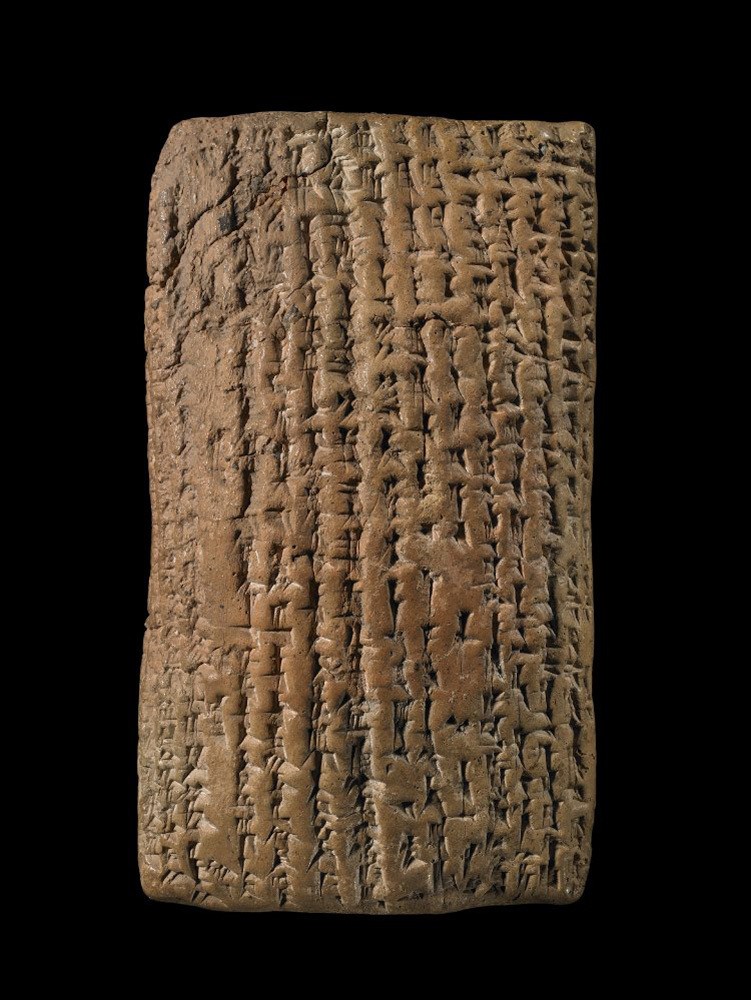

Глиняные клинописные таблички из библиотеки Ашшурбанипала. VII век до нашей эрыThe British Museum

2 / 5

Табличка с гимном, посвященным Ашшурбанипалу, из библиотеки Ашшурбанипала. Период Новоассирийского царстваThe British Museum

3 / 5

Табличка со списком синонимов из библиотеки Ашшурбанипала. 934–608 годы до нашей эрыThe British Museum

4 / 5

Так называемая табличка Венеры, содержащая астрологический прогноз, из библиотеки Ашшурбанипала. Период Новоассирийского царстваThe British Museum

5 / 5

Клинописная табличка из библиотеки Ашшурбанипала с описанием медицинских и магических способов исцеления детских болезней, а также инструкция по изготовлению глиняного защитного амулета. Около 650 года до нашей эрыThe British Museum

Более 30 тысяч табличек и их фрагментов обнаружил ассистент Лейарда Ормузд Рассам во время раскопок Ниневии. Многие из них были подписаны: «(Имущество) дворца Ашшурбанипала, царя вселенной, царя Ассирии». Коллекцию текстов, найденных с 1850 по 1930 год, стали называть библиотекой Ашшурбанипала, а его самого — царем-библиотекарем. В клинописных надписях на табличках Ашшурбанипал отмечает, что в совершенстве изучил писцовое искусство, овладел аккадским и к тому моменту уже мертвым шумерским языком, а также математикой, астрономией и искусством предсказаний. Это единственный ассирийский царь, изображенный на рельефах со стилосом — инструментом для письма — за поясом: это означает, что сам Ашшурбанипал придавал большое значение своей образованности. По текстам из библиотеки востоковеды стали учить аккадский язык. Они до сих пор считаются главным источником знаний о месопотамской литературной и научной традиции.

Самый древний эпос

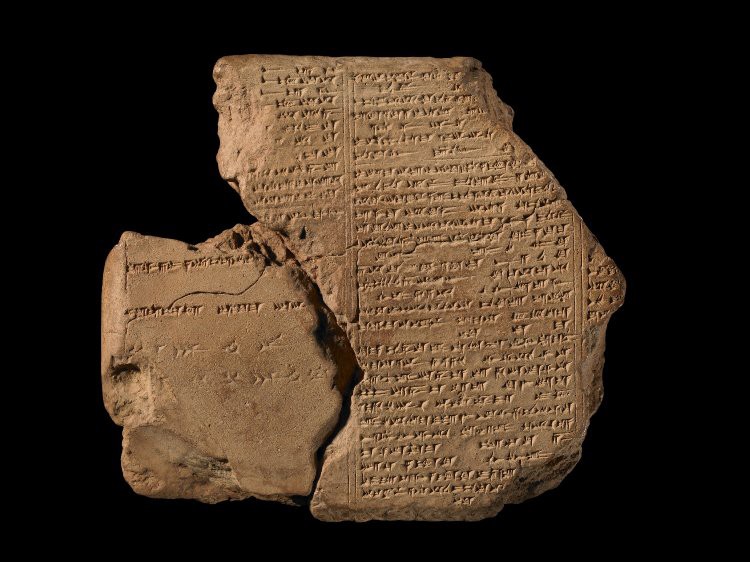

Шестая таблица «Эпоса о Гильгамеше». VII век до нашей эрыThe British Museum

Шестая таблица «Эпоса о Гильгамеше». VII век до нашей эрыThe British Museum

На выставке, в центре экспозиции, посвященной библиотеке, можно увидеть шестую таблицу «Эпоса о Гильгамеше» — самого древнего эпоса из известных нам сегодня. В ней идет речь о том, как Гильгамеш отверг любовь богини Иштар, а она в отместку попросила своего отца наслать на землю чудовище — ужасного небесного быка, которого Гильгамеш, впрочем, смог одолеть в поединке.

Предсказания оракулов

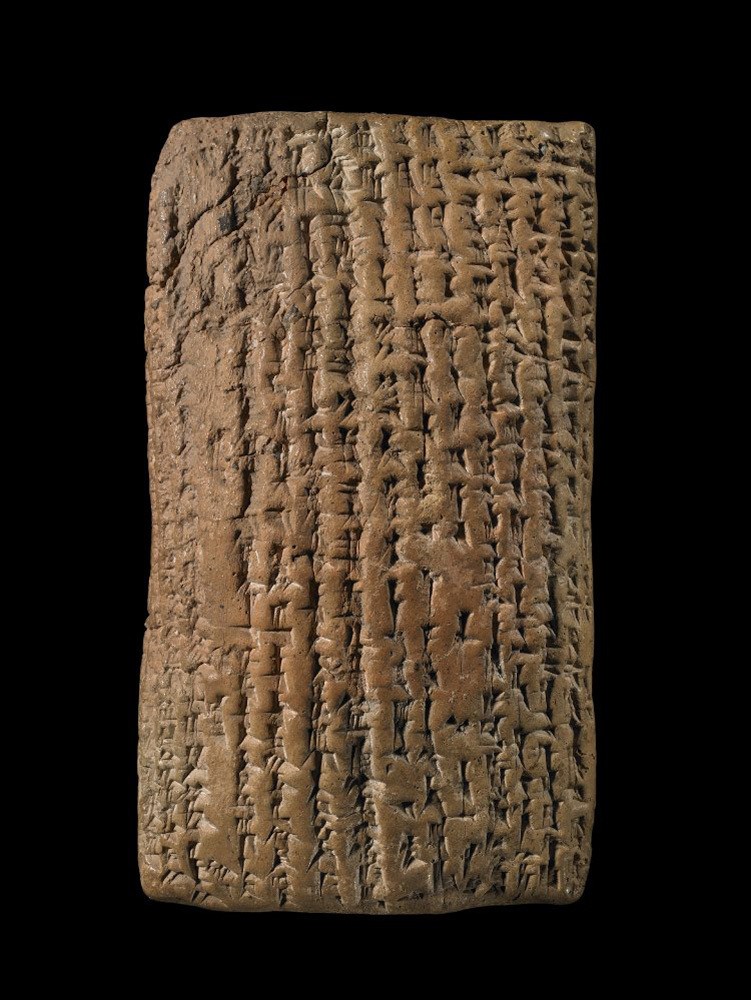

Глиняная табличка из библиотеки Ашшурбанипала с вопросом Асархаддона к оракулу, назначить ли сына Сина-надин-апли наследным принцем. VII век до нашей эры The British Museum

Глиняная табличка из библиотеки Ашшурбанипала с вопросом Асархаддона к оракулу, назначить ли сына Сина-надин-апли наследным принцем. VII век до нашей эры The British Museum

Среди научных текстов — множество предсказаний оракулов, основанных на интерпретации различных событий и явлений, позволяющих понять волю божеств. В Месопотамии практиковалось множество гадательных техник: предсказания по полету птиц, по очертаниям масляного пятна на воде, по дыму от воскурений и так далее. Самой популярной была экстиспиция — гадание по внутренним органам жертвенного животного. Принимая важное решение, ассирийский царь обязательно запрашивал предсказание, чтобы понять, как боги относятся к его плану.

Письма разведчиков

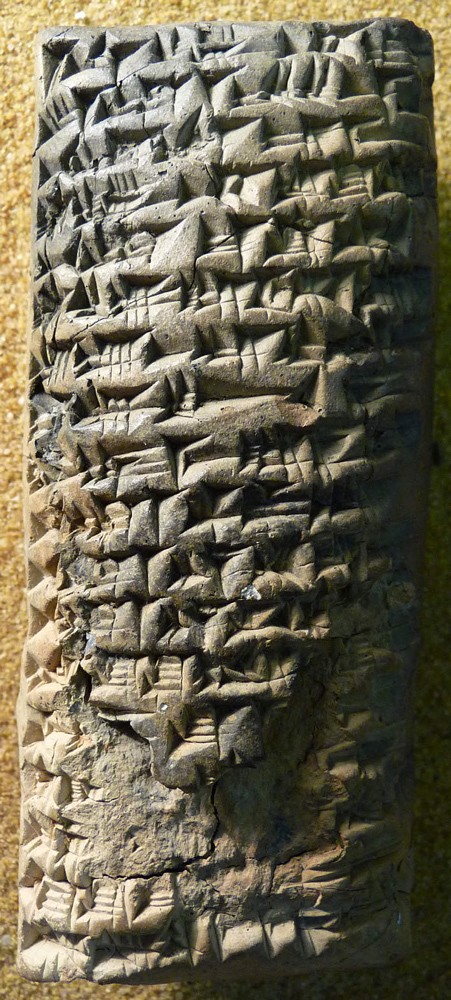

Письмо Габбу-ана-Ашшура к его царю Саргону с отчетом о наблюдении за царем Урарту. VIII век до нашей эрыThe British Museum

Письмо Габбу-ана-Ашшура к его царю Саргону с отчетом о наблюдении за царем Урарту. VIII век до нашей эрыThe British Museum

Ассирия вела активную внешнюю политику и внимательно следила за тем, что происходит у соседей. Со всех концов страны стекались донесения, адресованные наследному принцу, главе службы разведки. Таким образом преемник получал опыт, необходимый для управления государством. В одном из писем говорится о перемещениях царя страны Урарту, давнего врага Ассирии, о раскрытии заговора против царя и расправе над его участниками.

Царские дворцы: рельефы и статуи

1 / 6

Рельеф с изображением царя Ашшурнацирапала II, дважды появляющимся перед древом жизни. Кальху, 865–860 годы до нашей эрыThe British Museum

2 / 6

Рельеф с изображением схватки Ашшурбанапала со львом. 645–635 годы до нашей эрыThe British Museum

3 / 6

Фрагмент настенного рельефа c изображением умирающего льва. Северный дворец Ашшурбанипала в Ниневии. VII век до нашей эрыThe British Museum

4 / 6

Настенный рельеф с изображением военных сцен. Северный дворец Ашшурбанипала в Ниневии. 645–635 годы до нашей эрыThe British Museum

5 / 6

Настенный рельеф с символическим изображением победы царя Ашшурнацирапала II в битве. Северный дворец Ашшурбанипала в Ниневии. 865–860 годы до нашей эрыThe British Museum

6 / 6

Скульптура крылатого быка с человеческой головой, украшавшая ворота цитадели в Дур-Шаррукине. 710–705 годы до нашей эрыThe British Museum

Дворцы ассирийских царей в Кальху, Дур-Шаррукине и Ниневии по своей культурной значимости не уступают египетским пирамидам. Это были грандиозные, монументальные сооружения со сложной планировкой. Бесконечные анфилады комнат обрамляли серию открытых дворов. В каждом дворце внутренние помещения располагались по-разному, но в центре всегда был главный внутренний двор, соединенный с залом для аудиенций и тронным залом. Официальные помещения изнутри были украшены каменными рельефами (ортостатами) и настенными росписями. В дверных проемах стояли гигантские скульптуры крылатых человекобыков и сфинксов. В своей книге о раскопках в Ниневии Лейард писал о трех километрах барельефов и двадцати семи дверных проемах, обрамленных колоссальными быками и сфинксами, — все это ему посчастливилось найти.

Рельефы и скульптуры, как правило, делали из серо-белого гипса: его добывали в каменоломнях, находившихся на некотором расстоянии от столиц. Процесс изготовления и транспортировки статуи крылатого быка в деталях изображен на серии плит из ниневийского дворца Синаххериба — ее везли на полозьях по деревянным рельсам. Царь лично следил за строительством и украшением дворцов. Из переписки между Саргоном II и начальником стройки в Дур-Шаррукине мы знаем, как трудно было доставить скульптуры, весившие 40–50 тонн, к месту их установки: корабль, на который погрузили статуи, затонул — пришлось поднимать их со дна.

Известно, что в древности рельефы раскрашивали с помощью растительных и минеральных пигментов, однако мы не знаем, насколько широко была распространена эта практика. Скорее всего, цветом выделялись ключевые фигуры и некоторые детали. Анализ сохранившихся пигментов говорит о том, что самыми популярными цветами были черный, красный и желтый. А вот синий, или египетская лазурь, засвидетельствован только в Дур-Шаррукине.

Фрагменты мебели и лошадиной сбруи

1 / 4

Плакетка из слоновой кости с изображением льва, терзающего африканца. Ассирия, IX–VIII века до нашей эрыThe British Museum

2 / 4

Панель из слоновой кости с изображением крылатого сфинкса. Ассирия, IX–VIII века до нашей эрыThe British Museum

3 / 4

Плакетка из слоновой кости. Новоассирийское царствоThe British Museum

4 / 4

Шора из слоновой кости. Ассирия, IX–VIII века до нашей эрыThe British Museum

Месопотамский климат не способствовал сохранности деревянных предметов, а драгоценная утварь исчезла еще в древности, когда мидийские и вавилонские воины разграбили ассирийские дворцы. От деревянной мебели и кожаной конской сбруи сохранились лишь резные накладки, сделанные из бивней слона и зубов гиппопотама. Такие накладки, или плакетки, изготавливались как в самой Ассирии, так и в Финикии и Сирии. Происхождение изделия легко определить по стилю резьбы и изображенным сюжетам. Ассирийские плакетки повторяют изображения, известные по дворцовым рельефам. На финикийских изображены египетские символы — лотос, скарабей, сфинксы. Сирийские — самые грубые. Благодаря детализированным изображениям на ассирийских плакетках мы можем увидеть, как выглядела мебель и упряжь, к которым они крепились.

микрорубрики

Ежедневные короткие материалы, которые мы выпускали последние три года

Архив

Источник