Разрыв сосуда в брыжейке

Операция при повреждении сосудов ниже брыжейки. Тактика

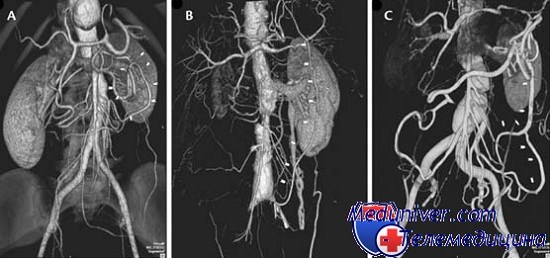

Вторая важная область образования гематом или кровотечений посередине живота — это область под брыжейкой поперечной ободочной кишки. В этом месте происходят повреждения брюшной аорты ниже почечных артерий или нижней полой вены. Экспозиция подбрыжеечных повреждений аорты достигается теми же маневрами, что используются для проксимального перекрытия аорты при плановой резекции аневризмы ее брюшного отдела.

Поперечная ободочная кишка отводится в краниальном направлении, тонкая кишка извлекается из живота и отводится вправо, и срединное забрюшинное пространство открывается, пока не будет обнажена левая почечная вена. Затем проксимальный аортальный зажим накладывается непосредственно ниже уровня левой почечной вены. Если имеется большая забрюшинная гематома и наложение проксимального зажима под брыжейкой поперечной ободочной кишки затруднено, то всегда нужно помнить, что отверстие в аорте находится под наивысшей точкой гематомы («феномен Эвереста»).

Поэтому быстрое разделение гематомы пальцем обычно приведет хирурга непосредственно к месту повреждения. Экспозиция для наложения нижнего сосудистого зажима достигается путем разделения срединного забрюшинного пространства вниз до бифуркации аорты, тщательно избегая находящегося слева устья нижней брыжеечной артерии. Однако этим сосудом можно пожертвовать, если это необходимо для экспозиции.

Если аорта интактна и подбрыжеечная гематома больше выражена справа, чем слева от аорты, или в случае активного кровотечения из основания брыжейки восходящей ободочной кишки или печеночного изгиба, можно заподозрить повреждение нижней полой вены ниже печени. Хотя можно увидеть полую вену через ранее описанный срединный разрез забрюшинного пространства, большинству хирургов удобнее обнажать полую вену, мобилизовав правую половину ободочной кишки, подкову двенадцатиперстной кишки и оставив правую почку на месте (поворот правосторонних внутренностей к середине).

Это позволяет увидеть всю нижнюю полую вену от слияния подвздошных вен до супраренального отдела ниже печени. В такой большой вене как нижняя полая вена живота нередко трудно обнаружить отверстие до тех пор, пока рыхлая забрюшинная жировая ткань не будет снята со стенки сосуда. И только после этого можно обнаружить место кровотечения.

При подозрении на активное кровотечение из передней поверхности полой вены, после поднятия этого участка парой сосудистых зажимов или зажимов Алиса, на перфорацию может быть наложен сосудистый зажим типа Сатински. Если полая вена разорвана сильно и краевое пережатие выполнить нельзя, часто удобно прижать полую вену про-ксимальнее и дистальнее тупферами на прямых зажимах.

Ретроградное кровотечение из поясничных вен может потребовать использования больших аортальных зажимов Дебейки и полного перекрытия полой вены выше и ниже некоторых повреждений. Этот маневр рискован для пациента с уже развившейся гипотензией, так как венозный возврат к правым отделам сердца по существу прекращается. По этой причине должна быть одновременно пережата и аорта ниже почечных артерий.

Ниже печени в двух местах особенно трудно пережать нижнюю полую вену дистально и проксимально: у слияния общих подвздошных вен и впадения почечных вен. Хотя прижатие тупферами общих подвздошных вен и полой вены сверху может остановить кровотечение в месте слияния, визуализация проникающих ранений в этом месте затрудняется лежащей над ним бифуркацией аорты. В случае трудностей один из вариантов заключается в перевязке и пересечении правой внутренней подвздошной артерии, что может позволить отвести ее вбок и вверх и обнажить место повреждения вены.

Альтернативный и интересный подход заключается в том, чтобы временно пересечь закрывающую место повреждения правую общую подвздошную артерию с мобилизацией бифуркации аорты влево.94 Эта техника обеспечивает широкую экспозицию области слияния общих подвздошных вен и дистального отдела нижней полой вены. После этого повреждение вены можно закрыть обычным образом. Правая общая подвздошная артерия восстанавливается наложением анастомоза «конец в конец». Когда перфорация возникает в месте впадения почечных вен в нижнюю полую вену, то ее нужно напрямую пережать тупфером или пальцами. Затем ассистент закрывает зажимом или прижимает полую вену ниже и выше почечных сосудов под печенью и отдельно берет почечные вены на держалки, чтобы затем наложить угловые сосудистые зажимы.

Когда время не позволяет выполнить диссекцию, мобилизация правой почки к середине может позволить наложить зажим для частичной окклюзии на полую вену в месте ее соединения с правой почечной веной. Этот маневр мобилизации также пригоден для обнажения задних перфораций полой вены ниже печени и выше почечных сосудов. При выполнении этого маневра необходимо помнить о том, что первую поясничную вену справа следует перевязать и пересечь, а не оторвать, так как она часто впадает в место слияния правой почечной и нижней полой вены. Другой полезной техникой для остановки кровотечения из нижней полой вены в любом месте является тампонада с помощью баллонного катетера Фолея. В разрыв полой вены можно ввести 5 мл или 30 мл баллонный катетер, раздуть баллон в просвете и потянуть за катетер. После остановки кровотечения выполняется либо кисетный, либо поперечный шов вены, соблюдая осторожность, чтобы не повредить находящийся в просвете баллон иглой. Затем баллонный катетер опорожняется и извлекается непосредственно перед завершением шва.

– Также рекомендуем “Операция при повреждении аорты ниже почечных артерий. Тактика”

Оглавление темы “Травма сосудов живота”:

- Принципы операции при травме аорты над почечными артериями. Тактика

- Операция при повреждении чревного ствола. Тактика

- Операция при повреждении верхней брыжеечной артерии. Тактика

- Операция при повреждении почечных артерий, верхней брыжеечной вены. Тактика

- Операция при повреждении сосудов ниже брыжейки. Тактика

- Операция при повреждении аорты ниже почечных артерий. Тактика

- Операция при повреждении нижней полой вены ниже печени. Тактика

- Операция при повреждении почечной артерии, вены. Тактика

- Операция при повреждении подвздошных сосудов. Тактика

- Операция при повреждении печеночной артерии. Доступ, тактика

Источник

Операция при повреждении верхней брыжеечной артерии. Тактика

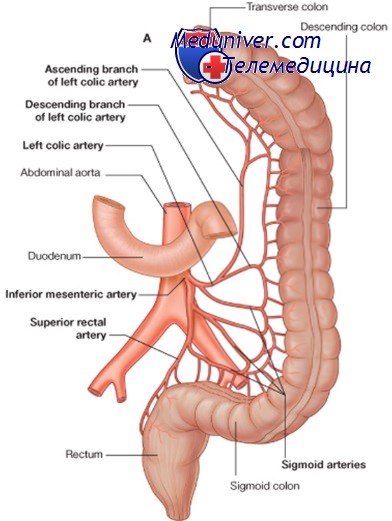

Повреждения верхней брыжеечной артерии лечат в зависимости от уровня повреждения. В 1972 г Fullen et al. описали анатомическую классификацию повреждений верхней брыжеечной артерии, которая периодически использовалась последующими авторами в литературе по травме. Если повреждение верхней брыжеечной артерии находится под поджелудочной железой (зона I по Фулену), то для остановки кровотечения может потребоваться пересечение железы между кишечными зажимами Гласмана или Дениса.

Так как верхняя брыжеечная артерия имеет на этом уровне немного ветвей, после пересечения лежащей сверху поджелудочной железы перекрыть проксимальную и дистальную часть сосуда достаточно просто. В ином случае можно выполнить медиальный поворот левосторонних внутренностей живота, как было описано ранее, и наложить зажим на верхнюю брыжеечную артерию непосредственно в месте ее отхождения с левой стороны аорты. В этом случае при выполнении медиального поворота левую почку можно оставить в забрюшинном пространстве.

Повреждения верхней брыжеечной артерии также происходят вне поджелудочной железы у основания брыжейки поперечной ободочной кишки (зона II по Фулену, между поджелудочно-двенадцатиперстной и средней ободочной ветвью). Хотя здесь явно больше пространства для действий, близость поджелудочной железы и вероятность подтекания панкреатического сока рядом с сосудистым швом делает повреждения в этом месте почти такими же трудными для лечения, как и более проксимальные травмы.

Если верхнюю брыжеечную артерию приходится перевязывать у ее устья или вне поджелудочной железы (зоны I и II по Фулену), коллатеральный кровоток от верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта должен теоретически сохранить жизнеспособность средних отделов в области кровоснабжения этого сосуда. Действительно, профузное кровотечение из повреждений в этой области часто приводит к значительному спазму верхней брыжеечной артерии ниже этого места.

По этой причине коллатеральный кровоток часто недостаточен, чтобы поддержать жизнеспособность дистальных отделов тонкой кишки, особенно слепой и восходящей ободочной кишки. У гемодинамически нестабильного пациента с гипотермией, ацидозом и коагулопатией, введение временного внутрипросветного шунта в хирургически обработанные концы верхней брыжеечной артерии является наиболее обоснованным и соответствует задачам ограничения последствий повреждений.

Если замещение участка верхней брыжеечной артерии требуется у более стабильного пациента, безопаснее всего вшить устье большой подкожной вены или синтетический протез дистальнее почечных сосудов, вдали от поджелудочной железы и других повреждений в верхних отделах живота. Трансплантат в этом месте должен быть вшит таким образом, чтобы он проходил через заднюю часть брыжейки тонкой кишки, а затем соединялся с верхней брыжеечной артерией «конец в конец» без существенного натяжения.

Обязательно укрыть шов на аорте забрюшинным жиром или сальником на ножке, чтобы избежать последующего формирования аортодуоденального или аортоки-шечного свища. Проще выполнить это, если проксимальное устье трансплантата будет расположено в дистальной аорте. Повреждения более дистальной части верхней брыжеечной артерии (зона III по Фулену, ниже средней ободочной ветви, и зона IV, на уровне тонкокишечных ветвей) должны восстанавливаться, так как перевязка в этой области будет выполнена дистальнее коллатеральных сосудов от верхних и нижних отделов кишечной трубки. Может потребоваться применение микрохирургической техники.

Если это нельзя сделать из-за маленького диаметра сосуда, то перевязка может потребовать обширной резекции подвздошной и правой половины ободочной кишки.

Выживаемость пациентов с проникающими ранениями верхней брыжеечной артерии в шести сериях, опубликованных с 1972 по 1986 гг. составила 57,7% (67/116). Четыре более свежих обзора, включая один большой многоцентровый, дали среднюю выживаемость 58,7% (182/310). В одной более старой серии выживаемость снизилась до 22%, если выполнялся какой-либо более сложный вид восстановления, чем боковая артерио-рафия. Независимые факторы риска смерти в многоцентровом исследовании включали повреждение в зоне I и II по Фулену, переливание > 10 единиц эритроцитарной массы, интраоперационный ацидоз или нарушения ритма сердца, а также полиорганную недостаточность.

Учебное видео анатомии верхней, нижней брыжеечных артерий и их ветвей кровоснабжаюших кишечник

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы //meduniver.com/Medical/Video/anatomia_brigeechnix_arterii.html

– Также рекомендуем “Операция при повреждении почечных артерий, верхней брыжеечной вены. Тактика”

Оглавление темы “Травма сосудов живота”:

- Принципы операции при травме аорты над почечными артериями. Тактика

- Операция при повреждении чревного ствола. Тактика

- Операция при повреждении верхней брыжеечной артерии. Тактика

- Операция при повреждении почечных артерий, верхней брыжеечной вены. Тактика

- Операция при повреждении сосудов ниже брыжейки. Тактика

- Операция при повреждении аорты ниже почечных артерий. Тактика

- Операция при повреждении нижней полой вены ниже печени. Тактика

- Операция при повреждении почечной артерии, вены. Тактика

- Операция при повреждении подвздошных сосудов. Тактика

- Операция при повреждении печеночной артерии. Доступ, тактика

Источник

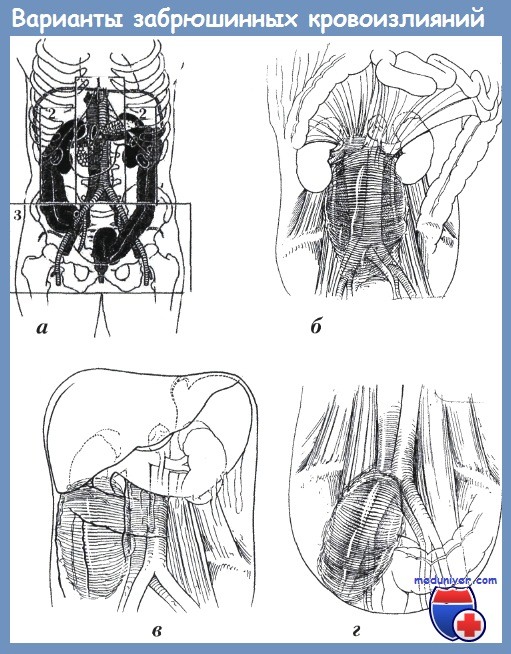

Ранения сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства – варианты, шкала тяжести по OISНаиболее частым вариантом изолированного ранения кровеносных сосудов брюшной полости являются раны большого сальника. Этот вид повреждений практически не приводит к летальному исходу. Раны брыжейки тонкой и толстой кишок, нанесенные холодным оружием, имеют, как правило, резаный характер и поперечное или продольное направление по отношению к радиально расположенным сосудам. Этим и определяется степень опасности раны: при радиальном направлении пересекается гораздо меньше сосудов, чем при поперечном. Повреждение сосудов брыжейки тонкой и толстой кишки приводит к обильному кровотечению в брюшную полость, прекращению кровоснабжения соответствующего участка кишки и его некрозу. Огнестрельные обычные пулевые ранения имеют вид округлого дефекта, осколочные ранения и ранения пулями со смещенным центром тяжести («кувыркающиеся») наносят множественные рваные раны с повреждением большого числа кровеносных сосудов. Проникающие колото-резаные ранения брюшной полости, торакоабдо-минальиые ранения могут сопровождаться изолированным повреждением магистральных сосудов (аорты, нижней полой и воротной вен, подвздошных артерий и вен). Повреждение забрюшинных органов и структур, по сводным данным литературы, встречается в 1 — до 11 % случаев ранений живота холодным оружием [Цыбуляк Г.Н.]. Частота ранений магистральных сосудов при этом колеблется от 1,5 до 5% с летальностью от 30 до 90% [Баешко А.А. и др., Hansen C.J. et al., Eachempati S.R. et al.]. Ранения сосудов могут быть поперечными, продольными, сквозными, с полным пересечением. При огнестрельных ранениях изолированные повреждения сосудов не встречаются. Если при ранении аорты или нижней полой вены кровотечение происходит в свободную брюшную полость, тотальное обескровливание наступает через несколько минут и такие пострадавшие в большинстве наблюдений погибают еще до приезда бригады скорой медицинской помощи. По данным М. A. Lopez-Viega и соавт., летальность при этом достигает 90%. При кровотечении в забрюшинное пространство сопротивление окружающих тканей способствует временной остановке кровотечения и пострадавшие с массивным забрюшинным кровоизлиянием при ранениях аорты или нижней полой вены могут жить от нескольких часов до нескольких суток. При этом летальность сохраняется на уровне 35% [Ozkokeli M. et al.]. Известно, что повреждение забрюшинно расположенных органов и кровеносных сосудов всегда сопровождается кровоизлиянием в рыхлую забрюшинную клетчатку. В литературе это состояние обозначают как забрюшинная гематома, хотя гематомы как таковой (образования полости, содержащей кровь) при этом не наблюдается, а имеется диффузное геморрагическое пропитывание клетчатки, вмещающее до нескольких литров крови. Иногда пропитывание крови распространяется и на предбрюшинную клетчатку. Статистических данных о частоте забрюшинных кровоизлияний при проникающих ранениях живота, основанных на большом числе наблюдений, в настоящее время нет. По данным F. M. Steichen и соавт., кровотечение в забрюшинное пространство наблюдалось у 5,9 % пострадавших, которым по поводу ранения живота была выполнена срединная лапаротомия. При этом в литературе забрюшинные кровоизлияния рассматриваются изолированно при повреждениях двенадцатиперстной кишки, почек и мочевого пузыря, магистральных сосудов, а также публикуются отдельные наблюдения повреждений нескольких органов брюшной полости и забрюшинного пространства. С нашей точки зрения, следует прежде всего упомянуть простую классификацию, предложенную К. A. Kudsk и G. E. Sheldon, в которой все забрюшинное пространство разделено на четыре зоны: центральную (1), две боковых (2) и тазовую (3). На этой основе была разработана детализированная классификация F. Henao и J.S. Aldrete. Авторы разделили центральную зону на две: паравазальную и парапанкреодуоденальную, а также добавили пятый вариант (комбинированную), когда кровоизлияние занимает несколько зон. Схожая классификация разработана D.V. Feliciano. Автор центральную зону разделил горизонтально — выше мезоколон и ниже мезоколон, боковые — на паранефральную, параколическую и парадуоденальную. Тазовая зона осталась без изменений, но в верхнем этаже забрюшинного пространства он выделил еще портальную и позадипеченочную зоны. Более поздние классификации содержат в себе такую детализацию по этиологии, распространен ости и другим признакам, что в силу своей сложности их трудно применить на практике [Пронин В. О., Давлетшин А.Х. и др.]. В своей работе мы использовали классификацию K. A. Kudsk и G. E. Sheldon в модификации F. Henao и Y. S. Aldrete.

При забрюшинном кровоизлиянии, расположенном в центральной зоне, следует в первую очередь исключить ранение аорты, нижней полой вены, сосудов почек и воротной вены. Кровоизлияния в боковых отделах забрюшинного пространства чаще всего возникают при ранениях почек и реже — восходящего и нисходящего отделов ободочной кишки. Кровоизлияния в области таза могут свидетельствовать о ранениях подвздошных сосудов и их ветвей, мочеполовых органов и прямой кишки. Однако при ранении крупного сосуда забрюшинное кровоизлияние распространяется за пределы перечисленных зон, занимая и правую, и левую половины забрюшинного пространства и даже предбрюшинную клетчатку. При массивном кровоизлиянии кровь может распространяться по межмышечным промежуткам и клетчаточиым пространствам на поясничную область, ягодицы, промежность и внутреннюю поверхность бедер. Считается, что забрюшинное кровоизлияние, занимающее клетчатку малого таза, вмещает 0,5 л крови; кровоизлияние, достигающее нижних полюсов почек, -1,5 л; верхних полюсов почек — 2,5 л и распространяющееся от малого таза до диафрагмы — более 3 л. В течение трех лет на лечении в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского находились 66 пациентов с неогнестрельными ранениями, проникающими в брюшную полость и забрюшинное пространство. Возраст больных — от 15 до 51 года (в среднем 32,4 года, мужчин было 59 (89,4%), женщин — 7 (10,6%)). Среднее время от момента травмы до поступления в институт составило 1 ч 40 мин. 22 (33,3%) пострадавших доставлены в состоянии шока. Количество входных ран на одного пострадавшего было от 1 до 21, по локализации они распределились следующим образом: передняя брюшная стенка — 65%, грудная стенка — 20%, поясничная область — 9%, боковая поверхность живота — 6%. Следует отметить, что клинические признаки проникающего ранения живота (эвентрация пряди большого сальника или петли тонкой кишки) отмечены у 19 (25,8%) пострадавших. Гематурию наблюдали у 2 (3%) пациентов. При ревизии органов брюшной полости обнаружены следующие повреждения: тонкой кишки — у 22 пострадавших, желудка — у 13, печени и ободочной кишки — по 10 наблюдений, селезенки — у 7, желчного пузыря — у 1 пациента. Обнаружены раны следующих забрюшинных органов и структур: крупных артерий — у 14, крупных вен — у 9, поджелудочной железы — у 8, почек — у 7, двенадцатиперстной кишки — у 6 пострадавших. У 3 пострадавших выявлены раны внебрюшинной части ободочной кишки. Наиболее редко встречались раны мочеточника (2 пациента) и мочевого пузыря (1 пациент). Повреждения аорты имели место у 3 пациентов (у 1 в супраренальном и у 2 — в инфраренальном отделе), подвздошной артерии — у 1, нижней надчревной артерии — у 2, верхней брыжеечной артерии — у 2, ее ветвей первого порядка — у 5, нижней брыжеечной артерии — у 1 пациента. Раны нижней полой вены выявлены у 4, верхней брыжеечной вены и ее притоков первого порядка — у 5 больных. Таким образом, повреждения забрюшинно расположенных органов или крупных сосудов выявлены во время лапаротомии у 38 пострадавших, что составило 57,6% общего числа больных. Только у 5 человек (7,6%) не было выявлено повреждений органов и структур брюшной полости и забрюшинного пространства. У 26 пациентов (39,4%) было повреждение одного органа или сосуда, у 23 (34,8%) — двух, у 9 (13,6%) – трех, у 2 (3,0%) – четырех, у 1 (1,5%) – пяти. Забрюшинное кровоизлияние разделили в соответствии с классификацией F. Henao и J. Aldrete, согласно которой паравазальные гематомы обнаружены у 23, парапанкреатодуоденальиые — у 7, боковые — у 18, тазовые -у 3, комбинированные — у 13 больных. При ревизии паравазальных кровоизлияний у 8 из 23 больных (34,8%) обнаружены раны крупных артерий и вен: ранение верхней брыжеечной артерии — у 2, нижней брыжеечной артерии — у 1, верхней брыжеечной вены -у 4, средних ободочных артерий и вены — у 1. Размеры забрюшинного кровоизлияния зависели от вида поврежденного сосуда, его диаметра и размеров его раны. Однако имелось 2 наблюдения, в которых источником большого паравазального кровоизлияния явились сосуды стенки двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы, повреждения крупных сосудов при этом не было выявлено. Выбухания забрюшинного кровоизлияния в брюшную полость, которое некоторые авторы считают патогномоничным признаком повреждения крупного сосуда, у пациентов с паравазальными кровоизлияниями не обнаружено. Все парапанкреатодуоденальиые забрюшинные кровоизлияния были небольших размеров, их источником явились повреждения поджелудочной железы (3 наблюдения), двенадцатиперстной кишки (2 наблюдения) и нижней полой вены (2 наблюдения). Боковые забрюшинные кровоизлияния небольших размеров были результатом повреждения мочеточника и хвоста поджелудочной железы (по 1 наблюдению), ранения почки II степени по OIS (2 наблюдения). Распространение боковых гематом на паранефрий и параколон свидетельствовало о более тяжелых повреждениях: травма почки III степени по OIS и ранение наружной подвздошной артерии (по 1 наблюдению). В последнем случае также имелось выбухание забрюшинного кровоизлияния в брюшную полость. Причиной кровоизлияния, занимавшего небольшую часть тазовой клетчатки, было повреждение мелких сосудов, в то время как у 2 больных при наличии раны нижней надчревной артерии и сочетании раны нижней надчревной артерии и мочевого пузыря кровоизлияние захватило почти всю тазовую клетчатку и переходило на предбрюшинное пространство. Самые большие размеры имели комбинированные забрюшинные кровоизлияния. Так, повреждение почки IV степени манифестировалось распространением кровоизлияния с паранефрия на параколон, тазовую и/или паравазальную клетчатку забрюшинного пространства (3 наблюдения). Повреждение аорты (3 наблюдения) приводило к тому, что кровоизлияние захватывало паравазальную клетчатку, спускаясь в таз через левый брыжеечный синус или поднимаясь до диафрагмы. При ранении нижней полой вены (1 пациент) зона распространения забрюшинного кровоизлияни была аналогичной, но находилась справа. У пострадавшего с сочетанным ранением аорты и нижней полой вены кровоизлияние занимало паравазальную область, распространяясь справа на тазовую клетчатку, параколон и паранефрий. Необходимо отметить, что в случае ранения аорты, нижней полой вены, наружной подвздошной артерии, а также при поврежднии почки IV степени забрюшинное кровоизлияние выбухало в брюшную полость. Комбинированные кровоизлияния меньших размеров явились следствием повреждений сосудов поджелудочной железы, средней ободочной артерии и небольших сосудов забрюшинного пространства (по 1 наблюдению). Таким образом, отсутствие повреждений органов и структур брюшной полости и забрюшинного пространства при наличии ран, проникающих в забрюшинное пространство, является исключением. Большой объем забрюшинного кровоизлияния служит признаком повреждения крупного сосуда или серьезного повреждения паренхиматозного органа, однако небольшой его объем не исключает подобного повреждения, поэтому независимо от объема кровоизлияния ревизия зоны повреждения должна быть обязательной. В заключениие этой статьи приводим градацию тяжести ранения сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства по шкале OIS:

* При повреждении сосуда III—IV степени более чем на 50% его окружности тяжесть увеличивается еще на одну степень. При повреждении IV-V степени менее чем на 25 % окружности сосуда тяжесть уменьшается на одну степень. – Также рекомендуем “Сочетанные ранения груди – частота, характеристика” Оглавление темы “Ранения брюшной полости”:

|

Источник