Развитие кровеносных сосудов и сердца

Оглавление темы “Развитие сердца и кровеносных сосудов.”:

1. Развитие сердца.

2. Развитие артерий.

3. Развитие вен.

4. Плацентарное кровообращение.

Развитие (эмбриогенез) артерий

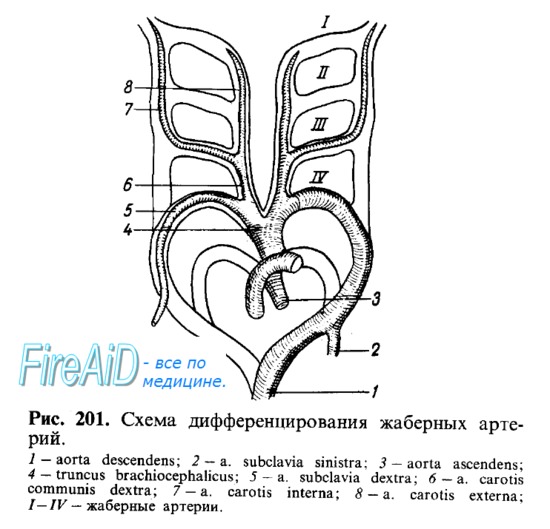

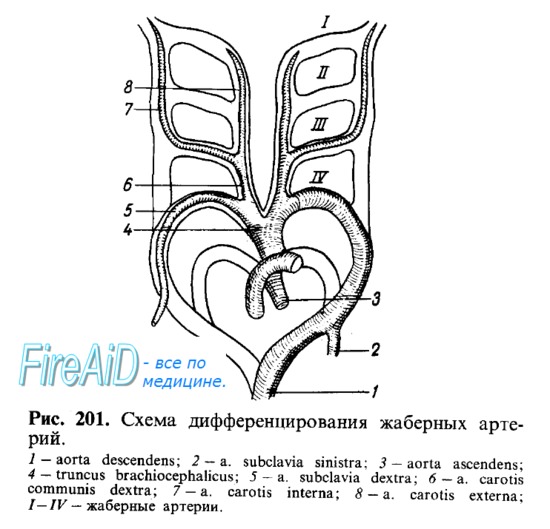

Отражая переход в процессе филогенеза от жаберного круга кровообращения к легочному, у человека в процессе онтогенеза сначала закладываются аортальные дуги, которые затем преобразуются в артерии легочного и телесного кругов кровообращения. У 3-недельного зародыша truncus arteriosus, выходя из сердца, дает начало двум артериальным стволам, носящим название вентральных аорт (правой и левой). Вентральные аорты идут в восходящем направлении, затем поворачивают назад на спинную сторону зародыша; здесь они, проходя по бокам от хорды, идут уже в нисходящем направлении и носят название дорсальных аорт.

Дорсальные аорты постепенно сближаются друг с другом и в среднем отделе зародыша сливаются в одну непарную нисходящую аорту. По мере развития на головном конце зародыша жаберных дуг в каждой из них образуется так называемая аортальная дуга, или артерия; эти артерии соединяют между собой вентральную и дорсальную аорты на каждой стороне. Таким образом, в области жаберных дуг вентральные (восходящие) и дорсальные (нисходящие) аорты соединяются между собой при помощи 6 пар аортальных дуг.

В дальнейшем часть аортальных дуг и часть дорсальных аорт, особенно правой, редуцируется, а из оставшихся первичных сосудов развиваются крупные присердечные и магистральные артерии, а именно: truncus arteriosus, как отмечалось выше, делится фронтальной перегородкой на вентральную часть, из которой образуется легочный ствол, и дорсальную, превращающуюся в восходящую аорту. Этим объясняется расположение аорты позади легочного ствола.

Следует отметить, что последняя по току крови пара аортальных дуг, которая у двоякодышащих рыб и земноводных приобретает связь с легкими, превращается и у человека в две легочные артерии — правую и левую, ветви truncus pulmonalis. При этом, если правая шестая аортальная дуга сохраняется только на небольшом проксимальном отрезке, то левая остается на всем протяжении, образуя ductus arteriosus, который связывает легочный ствол с концом дуги аорты, что имеет значение для кровообращения плода (см. далее).

Четвертая пара аортальных дуг сохраняется на обеих сторонах на всем протяжении, но дает начало различным сосудам. Левая 4-я аортальная дуга вместе с левой вентральной аортой и частью левой дорсальной аорты образуют дугу аорты, arcus aortae.

Проксимальный отрезок правой вентральной аорты превращается в плечеголовной ствол, truncus blachiocephalicus, правая 4-я аортальная дуга — в отходящее от названного ствола начало правой подключичной артерии, a. subclavia dextra. Левая подключичная артерия вырастает из левой дорсальной аорты каудальнее последней аортальной дуги.

Дорсальные аорты на участке между 3-й и 4-й аортальными дугами облитерируются; кроме того, правая дорсальная аорта облитерируется также на протяжении от места отхождения правой подключичной артерии до слияния с левой дорсальной аортой.

Обе вентральные аорты на участке между четвертой и третьей аортальными дугами преобразуются в общие сонные артерии, аа. carotides communes, причем вследствие указанных выше преобразований проксимального отдела вентральной аорты правая общая сонная артерия оказывается отходящей от плечеголовного ствола, а левая — непосредственно от arcus aortae. На дальнейшем протяжении вентральные аорты превращаются в наружные сонные артерии, аа. carotides externae.

Третья пара аортальных дуг и дорсальные аорты на отрезке от третьей до первой жаберной дуги развиваются во внутренние сонные артерии, аа. carotides internae, чбм и объясняется, что внутренние сонные артерии лежат у взрослого латеральнее, чем наружные. Вторая пара аортальных дуг превращается в аа. linguales et pharyngeae, а первая пара — в челюстные, лицевые и височные артерии. При нарушении обычного хода развития возникают разные аномалии.

Из дорсальных аорт возникает ряд мелких парных сосудов, идущих в дорсальном направлении по обеим сторонам нервной трубки. Так как эти сосуды отходят через правильные интервалы в рыхлую мезенхимную ткань, расположенную между сомитами, они называются дорсальными межсегментарными артериями. В области шеи они по обеим сторонам тела рано соединяются серией анастомозов, образуя продольные сосуды — позвоночные артерии.

На уровне 6-й, 7-й и 8-й шейных межсегментарных артерий закладываются почки верхних конечностей. Одна из артерий, обычно 7-я, врастает в верхнюю конечность и с развитием руки увеличивается, образуя дистальный отдел подключичной артерии (проксимальный отдел ее развивается, как уже указывалось, справа из 4-й аортальной дуги, слева вырастает из левой дорсальной аорты, с которыми 7-е межсегментарные артерии соединяются).

В последующем шейные межсегментарные артерии облитерируются, в результате чего позвоночные артерии оказываются отходящими от подключичных.

Грудные и поясничные межсегментарные артерии дают начало аа. intercostales posteriores и аа. lumbales.

Висцеральные артерии брюшной полости развиваются частью из аа. omphalomesentericae (желточно-брыжеечное кровообращение) и частью из аорты.

Артерии конечностей первоначально заложены вдоль нервных стволов в виде петель.

Одни из этих петель (вдоль n. femoralis) развиваются в основные артерии конечностей, другие (вдоль n. medianus, n. ischiadicus) остаются спутницами нервов.

– Также рекомендуем “Развитие вен.”

Источник

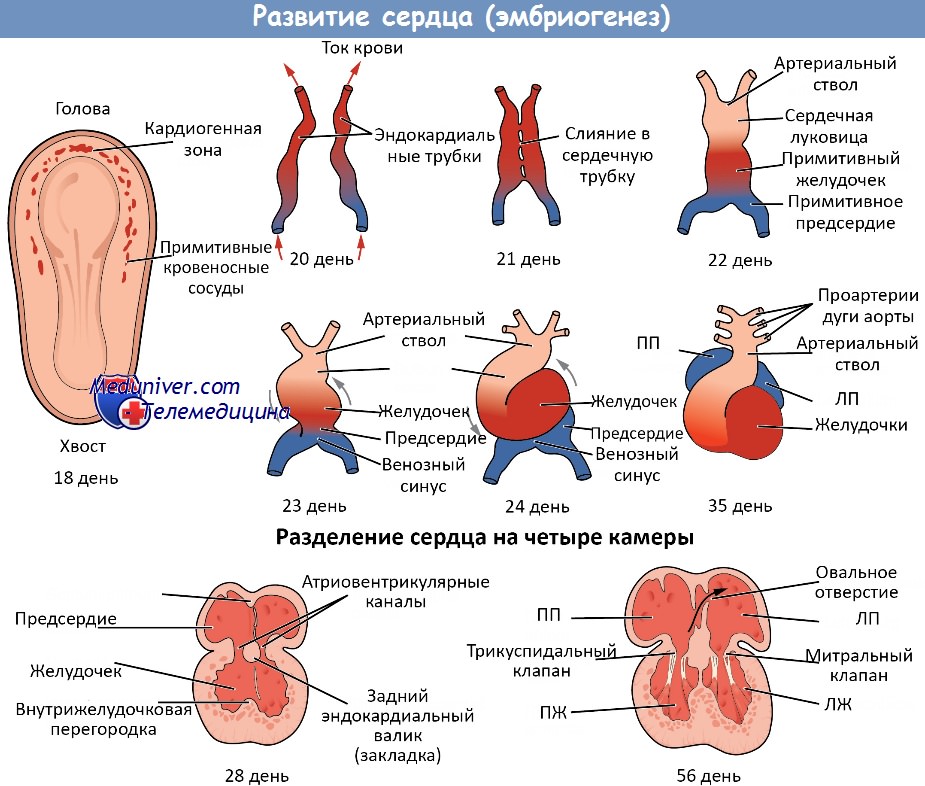

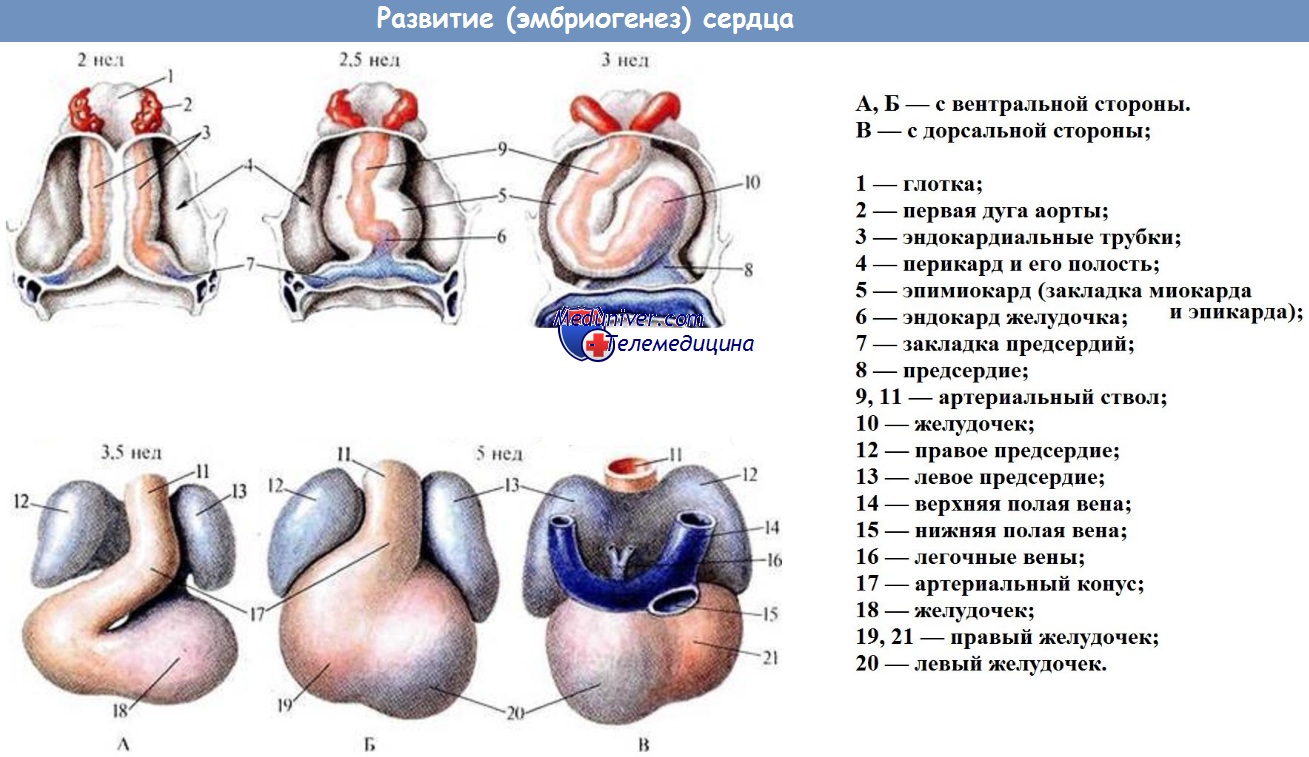

Сердце развивается из двух симметричных зачатков, которые сливаются затем в одну трубку, расположенную в области шеи. Благодаря быстрому росту трубки в длину она

образует Б-образную петлю. Первые сокращения сердца начинаются в весьма ранней стадии развития, когда мышечная ткань едва различима. В 8-образной сердечной петле

различают переднюю артериальную, или желудочковую, часть, которая продолжается в truncus arteriosus, делящийся на две первичные аорты, и заднюю венозную, или

предсердную, в которую впадают желточно-брыжеечные вены, vv. omphalomesentericae. В этой стадии сердце является однополостным, деление его на правую и левую половины

начинается с образования перегородки предсердий. Путем роста сверху вниз перегородка делит первичное предсердие на два – левое и правое, причем таким образом, что

впоследствии места впадения полых вен находятся в правом, а легочных вен – в левом.

Перегородка предсердий имеет в середине отверстие, foramen ovale, через которое у плода часть крови из правого предсердия поступает непоcредcтвенно в левое.

Желудочек также делится на две половины посредством перегородки, которая растет снизу по направлению к перегородке предсердий, не завершая, впрочем, полного

разделения полостей желудочков.

Снаружи соответственно границам перегородки желудочков появляются борозды, sulci interventriculares. Завершение формирования перегородки присходит после того, как

truncus arteriosus в свою очередь разделится фронтальной перегородкой на два ствола: аорту и легочный ствол.

Перегородка, разделяющая truncus arteriosus на два ствола, продолжаясь в полость желудочка навстречу описанной выше перегородке желудочков и образуя pars

membranacea septi interventriculare, завершает разделение полостей желудочков друг от друга.

К правому предсердию примыкает первоначально sinus venosus, который и составляется из трех пар вен: общей кардинальной вены, или кювьерова протока (приносит кровь

со всего тела зародыша), желточной вены (приносит кровь из желточного мешка) и пупочной вены (из плаценты). В течение 5-й недели отверстие, ведущее из sinus venosus в

предсердие, сильно расширяется, так что в конце концов стенка становится стенкой самого предсердия.

Левый отросток синуса вместе с впадающим здесь левым кювьеровым протоком сохраняется и остается как sinus coronarius cordis. При впадении в правое предсердие

sinus venosus имеет два венозных клапана, valvulae venosae dextra еt sinistra. Левый клапан исчезает, а из правого развиваются valvula venae cavae inferioris и valvula sinus

coronarii. В качестве аномалии развития может получиться 3-e предсердие, представляющее или растянутый венечный cинус, в который впадают все легочные вены, или

отделенную часть правого предсердия.

Развитие артерий. Отражая переход в процессе филогенеза от жаберного круга кровообращения к легочному, у человека в процессе онтогенеза сначала закладываются

аортальные дуги, которые затем преобразуются в артерии легочного и телесного кругов кровообращения. У 3-недельного зародыша truncus arteriosus, выходя из сердца, дает

начало двум артериальным стволам, носящим название вентральных аорт (правой и левой).

Вентральные аорты идут в восходящем направлении, затем поворачивают назад на спинную сторону зародыша; здесь они, проходя по бокам от хорды, идут уже в

нисходящем направлении и носят название дорсальных аорт.

Дорсальные аорты постепенно сближаются друг с другом и в среднем отделе зародыша сливаются в одну непарную нисходящую аорту. По мере развития на головном конце

зародыша жаберных дуг в каждой из них образуется так называемая аортальная дуга, или артерия; эти артерии соединяют между собой вентральную и дорсальную аорты на

каждой стороне.

Таким образом, в области жаберных дуг вентральные (восходящие) и дорсальные (нисходящие) аорты соединяются между собой при помощи 6 пар аортальных дуг.

В дальнейшем часть аортальных дуг и часть дорсальных аорт, особенно правой, редуцируется, а из оставшихся первичных сосудов развиваются крупные присердечные и

магистральные артерии, а именно: truncus arteriosus, как отмечалось выше, делится фронтальной перегородкой на вентральную часть, из которой образуется легочный ствол, и

дорсальную, превращающуюся в восходящую аорту. Этим объясняется расположение аорты позади легочного ствола. Следует отметить, что последняя по току крови пара

аортальных дуг, которая у двоякодышащих рыб и земноводных приобретает связь с легкими, превращается и у человека в две легочные артерии – правую и левую, ветви truncus

pulmonalis. При этом, если правая шестая аортальная дуга сохраняется только на небольшом проксимальном отрезке, то левая остается на всем протяжении, образуя ductus

arteriosus, который связывает легочный ствол с концом дуги аорты, что имеет значение для кровеобращения плода. Четвертая пара аортальных дуг сохраняется на обеих сторонах

на всем протяжении, но дает начало различным ссудам. Левая 4-я аортальная дуга вместе с левой вентральной аортой и частью левой дорсальной аорты образуют дугу аорты,

arcus aortae.

Проксимальный отрезок правой вентральной аорты превращается э плечеголовной ствол, truncus brachiocephalicus, правая 4-я аортальная дуга – в отходящее от названного

ствола начало правой подключичной артерии, а. subclavia dextra. Левая подключичная артерия вырастает из левой дорсальной аорты каудальнее последней аортальной дуги.

Дорсальные аорты на участке между 3-й и 4-й аортальными дугами облитерируются; кроме того, правая дорсальная аорта облитерируется также на протяжении от места отхождения

правой подключичной артерии до слияния с левой дорсальной аортой.

Обе вентральные аорты на участке между четвертой и третьей аортальными дугами преобразуются в общие сонные артерии, aа. carotides communes, причем вследствие

указанных выше преобразований проксимального отдела вентральной аорты правая общая сонная артерия оказывается отходящей от плечеголовното ствола, а левая –

непосредственно от arcus aortae. На дальнейшем протяжении вентральные аорты превращаются в наружные сонные артерии, aа. carotides externae.

Третья пара аортальных дуг и дорсальные аорты на отрезке от третьей до первой жаберной дуги развиваются во внутренние сонные артерии, аa. carotides internae, чем и

объясняется, что внутренние сонные артерии лежат у взрослого латеральнее, чем наружные. Вторая пара аортальных дуг превращается в aа. linguales еt pharyngeae, а первая

пара – в челюстные, липевые и височные артерии. При нарушении обычного хода развития возникают разные аномалии.

Из дорсальных аорт возникает ряд мелких парных сосудов, идущих в дорсальном направлении по обеим сторонам нервной трубки. Так как эти сосуды отходят через

правильные интервалы в рыхлую мезенхимную ткань, расположенную между сомитами, они называются дорсальными межсегментарными артериями. В области шеи они по обеим

сторонам тела рано соединяются серией анастомозов, образуя продольные сосуды – позвоночные артерии.

На уровне 6-й, 7-й и 8-й шейных межсегментарных артерий закладываются почки верхних конечностей. Одна из артерий, обычно 7-я, врастает в верхнюю конечность и с

развитием руки увеличивается, образуя дистальный отдел подключичной артерия (проксимальный отдел ее развивается, как уже указывалось, справа из 4-й аортальной дуги, слева

вырастает из левой дорсальной аорты, с которыми 7-е межсегментарные артерии соединяются).

В последующем шейные межсегментарные артерии облитерируются, в результате чего позвоночные артерии оказываются отходящими от подключичных.

Грудные и поясничные межсегментарные артерии дают начало аa. intercostales posteriores и aа. lumbales.

Висцеральные артерии брюшной полости развиваются частью из aа. omphalomesentericae (желточно-брыжеечное кровообращение) и частью из аорты.

Артерии конечностей первоначально заложены вдоль нервных стволов в виде петель.

Одни из этих петель (вдоль n. femoralis) развиваются в основные артерии конечностей, другие (вдоль n. medianus, n. ischiadicus) остаются спутницами нервов.

Развитие вен. В начале плацентарного кровообращения, когда сердце находится в шейной области и еще не разделено перегородками на венозную и артериальную

половины, венозная система имеет сравнительно простое устройство. Вдоль тела зародыша проходят крупные вены: в области головы и шеи – передние кардинальные вены (правая

и левая) и в остальной части тела – правая и левая задние кардинальные вены. Подходя к венозному синусу сердца, передние и задние кардинальные вены на каждой стороне

сливаются, образуя общие кардинальные вены (правую и левую), которые, имея вначале строго поперечный ход, впадают в венозный синус сердца.

Наряду с парными кардинальными венами имеется еще один непарный венозный ствол – первичная vena cava inferior, которая в виде незначительного сосуда впадает также

в венозный синус. Таким образом, на этой стадия развития в сердце впадают три венозных ствола: парные общие кардинальные вены и непарная первичная нижняя полая вена.

Дальнейшие изменения в расположении венозных стволов связаны со смещением сердца из шейной области вниз и разделением его венозной части на правое и левое

предсердия. Благодаря тому, что после разделения сердца обе общие кардинальные вены оказываются впадающими в правое предсердие, кровяней ток в правой общей

кардинальной вене оказывается в более благоприятных условиях. В связи с этим между правой и левой передними кардинальными венами появляется анастомоз, по которому кровь

от головы стекает в правую общую кардинальную вену. Вследствие этого левая общая кардинальная вена перестает функционировать, ее стенки спадаются и она облитерируется,

за исключением небольшой части, которая становится венeчным синусом сеpдца , sinus coronarius cordis. Анастомоз между передними кардинальными венами постепенно

усиливается, превращаясь в vena brachiocephalica sinistra, а левая передняя кардинальная вена ниже отхождения анастомоза облитерируется. Из правой передней кардинальной

вены образуются два сосуда: часть вены выше впадения анастомоза превращается в vena brachiocephalica dextra, а часть ниже его вместе с правой общей кардинальной веной

преобразуется в верхнюю полую вену, собирающую, таким образом, кровь из всей краниальной половины тела. При недоразвитии описанного анастомоза возможна аномалия

развития в виде двух верхних полых вен.

Образование нижней полой вены связано с появлением анастомозов между ими кардинальными венами. Один анастомоз, расположенный в подвздошной области, отводит

кровь из левой нижней конечности в правую заднюю кардинальную вену; вследствие этого отрезок левой задней кардинальной вены, расположенный выше анастомоза,

редуцируется, а сам анастомоз превращается в левую общую подвздошную вену. Правая задняя кардинальная вена на участке до впадения анастомоза (ставшего левой общей

подвздошной веной) преобразуется в правую общую подвздошную вену, а на протяжении от места слияния обеих подвздошных вен до впадения почечных вен развивается во

вторичную нижнюю полую вену. Остальная часть вторичной нижней полой вены образуется из впадающей в сердце непарной первичной нижней полой вены, которая соединяется с

правой нижней кардинальной веной в месте впадения почечных вен (здесь имеется 2-й анастомоз между кардинальными венами, который отводит кровь из левой почки). Таким

образом, окончательно сформировавшаяся нижняя полая вена слагается из 2 частей: из правой задней кардинальной вены (до впадения почечных вен) и из первичной нижней

полой вены (после ее впадения). Так как по нижней полой вене кровь отводится в сердце от всей каудальной половины тела, то значение задних кардинальных вен ослабевает, они

отстают в развитии и превращаются в v. azygos (правая задняя кардинальная вена) и в v. hemiazygos и v. hemiazygos accessoria (левая задняя кардинальная вена). V.

hemiazygos впадает в v. azygos через 3-й анастомоз, развивающийся в грудной области между бывшими задними кардинальными венами.

Воротная вена образуется в связи с превращением желточных вен, по которым кровь из желточного мешка приходит в печень. Vv. omphalomesentericae на пространстве от

впадения в них брыжеечной вены до ворот печени превращаются в воротную вену.

При образовании плацентарного кровообращения появляющиеся пупочные вены вступают в непосредственное сообщение с воротной веной, а именно: левая пупочная вена

открывается в левую ветвь воротной вены и таким образом несет кровь из плаценты в печень, а правая пупочная вена облитерируется. Часть крови, однако, идет, помимо печени.

через анастомоз между левой ветвью воротной вены и конечным отрезком правой печеночной вены. Этот образовавшийся уже ранее анастомоз вместе с ростом зародыш”, а

следовательно, и увеличением крови, проходящей через пупочную вену, значительно расширяется и превращается в ductus venosus. После рождения он облитерируется в lig.

venosum.

СЕРДЦЕ

Сердце, соr, представляет полый мышечный орган, принимающий кровь из вливающихся в него венозных стволов и прогоняющий кровь в артериальную систему. Полость

сердца подразделяется на 4 камеры: 2 предсердия и 2 желудочка. Левое предсердие и левый желудочек составляют вместе левое,или артериальное, сердце по свойству

находящейся в нем крови; правое предсердие и правый желудочек составляют правое, или венозное, сердце.

Сокращение стенок сердечных камер носит название систолы, расслабление их – диастолы.

Сердце имеет форму несколько уплощенного конуса. В нем различают верхушку, apex, основание, basis, передневерхнюю и нижнюю поверхности и два края – правый и левый, разделяющие эти поверхности.

Закругленная верхушка сердца, apex cordis, обращена вниз, вперед и влево, достигая пятого межреберного промежутка на расстоянии 8 – 9 cм влево от средней линии;

верхушка сердца образуется целиком за счет левого желудочка. Основание, basis cordis, обращено вверх, назад и направо. Оно образуется предсердиями, а спереди – аортой и

легочным стволом. В правом верхнем углу четырехугольника, образованного предсердиями, находится место вхождения верхней полой вены, в нижнем- нижней полой вены; сейчас же

влево располагаются места вхождения двух правых легочных вен, на левом краю основания – двух левых легочных вен. Передняя, или грудино-реберная, поверхность сердца, facies

sternocostalis, обращена кпереди, вверх и влево и лежит позади тела грудины и хрящей ребер от III до VI. Венечной бороздой, sulcus coronarius, которая идет поперечно к

продольной оси сердца и отделяет предсердия от желудочков, сердце разделяется на верхний участок, образуемый предсердиями, и на больший нижний, образуемый желудочками.

Идущая по facies sternocostalis передняя продольная борозда, sulcus interventricularis anterior, проходит по границе между желудочками, причем большую часть передней

поверхности образует правый желудочек, меньшую – левый.

Нижняя, или диафрагмальная, поверхность, facies diaphragmatica, прилежит к диафрагме, к ее сухожильному центру. По ней проходит задняя продольная борозда, sulcus

interventricularis posterior, которая отделяет поверхность левого желудочка (большую) от поверхности правого (меньшей). Передняя и задняя межжелудочковые борозды сердца

своими нижними концами сливаются друг с другом и образуют на правом краю сердца, тотчас вправо от верхушки сердца, сердечную вырезку, incisura apicis cordis. Края сердца,

правый и левый, неодинаковой конфигурации: правый более острый; левый край закругленный, более тупой вследствие большей толщины стенки левого желудочка.

Считают, что сердце по величине равно кулаку соответствующего индивидуума. Средние размеры его: длинник 12 – 13 см, наибольший поперечник 9 – 10,5 см, переднезадний

размер 6 – 7 см. Масса сердца мужчины равна в среднем 300 г (1/215 массы тела), женщины – 220 г (1/250 массы тела).

Источник