Развитие кровеносных сосудов в филогенезе и онтогенезе

Функции ССС:

1. Участвует в обмене веществ, то есть обеспечивает организм питательными веществами и кислородом.

2. Поддерживает гомеостаз

3. Гуморальная регуляция (транспорт гормонов).

4. Иммунная- перенос антител и защита организма от возбудителей болезней.

Филогенез:

Впервые кровеносная система появляется у кольчатых червей. Она замкнутая. Сердца еще нет. Имеются два главных продольных сосуда – брюшной и спинной, связанные между собой несколькими кольцевыми сосудами, идущими вокруг кишечника. От главных сосудов отходят более мелкие сосуды к органам, движение крови идет по спинному сосуду вперед, а по брюшному – назад.

У членистоногих кровеносная система достигает более высокой организации. У них имеется центральный пульсирующий аппарат – сердце, оно расположено на спинной стороне тела, при его сокращении кровь поступает в артерии, откуда изливается в щелевидные пространства между органами (синусы и лакуны), а затем вновь всасывается через парные отверстия в сердце то кровеносная система у членистоногих незамкнутая.

У насекомых кровь не выполняет функцию транспорта газов, обычно она бесцветна и называется гемолимфой.

У моллюсков кровеносная система тоже незамкнутая, но у них, кроме артерий, есть и венозные сосуды. Сердце имеет несколько предсердий, куда впадают вены, и один крупный желудочек, от которого отходят артерии.

У наиболее примитивных хордовых животных – у ланцетника, кровеносная система во многом напоминает сосудистую систему кольчатых червей, что говорит об их филогенетическом родстве. У ланцетника нет сердца, его функцию выполняет брюшная аорта. По ней течет венозная кровь, которая поступает в жаберные сосуды, обогащается кислородом, а затем идет в спинную аорту, несущую кровь ко всем органам. Венозная кровь из передней части тела собирается в передние, а из задней – в задние кардинальные вены. Эти вены сливаются в кювьеровы протоки, по которым кровь поступает в брюшную аорту.

В эволюции позвоночных наблюдается появление сердца, расположенного на грудной стороне тела, и усложнение его строения от двухкамерного до четырехкамерного. Так у рыб сердце состоит из одного предсердия и одного желудочка, в нем течет венозная кровь. Круг кровообращения один и кровь не смешивается. Круговорот крови во многом сходен с кровеносной системой ланцетника.

У наземных позвоночных в связи с приобретением легочного дыхания развивается второй круг кровообращения и сердце, кроме венозной, начинает получать артериальную кровь. При этом система сосудов дифференцируется на кровеносную и лимфатическую.

Промежуточную ступень в развитии системы кровообращения от низших позвоночных к высшим занимает кровеносная система земноводных и пресмыкающихся. У этих животных имеется два круга кровообращения, но в сердце происходит смешивание артериальной и венозной крови.

Полное разделение артериальной и венозной крови характерно для птиц и млекопитающих, у которых четырехкамерное сердце. Из двух дуг аорты, характерных для амфибий и рептилий, остается только одна: у птиц – правая, а у млекопитающих – левая.

Эмбриогенез:У млекопитающих сердце закладывается на 4-й неделе развития плода. В сосудистой трубке происходит расслоение на эндокард, миокард и эпикард.К 8-й неделе структурно сердце развито.

Строение кровеносных сосудов, артерии, вены, капилляры. Их строение, кровоснабжение, иннервация.

Кровеносная система- это замкнутая система трубочек разного диаметра, по которой непрерывно движется кровь от сердца к органам и обратно.

В ней выделяют: артерию, аорту, вену, капилляр.

Аорта- самый крупный сосуд, по которому кровь течет от сердца. Состоит из 3-х слоев:

· Интима- внутренний

· Медиа- средний

· Адвентиция -наружный

Артерия-сосуд, несущий артериальную (богатую кислородом) кровь от аорты к тканям.

Виды артерий по строению:

1. Эластическая- находится ближе к сердцу. В ее стенке (в слое медиа) много эластических волокон, и благодаря этому, стенка сосуда способна расширяться и принимать кровь. Сердце выдает кровь пучками.

2. Мышечный. В медиа слое преобладают мышечные волокна и сосуды данного типа находятся на максимальном отдалении от сердца (конечности, мышцы, органы)

3. Переходный тип- в интиме оба типа тканей.

Вены- сосуды, по которым кровь собирается из органов в сердце. Их стенка более тонкая, но также состоит из 3-х слоев (интима, медиа, адвентиция). Но для подъема крови из конечностей к сердцу в просвете вены находятся клапаны, по которым кровь поднимается в каудальную полую вену.

Капилляры- очень мелкие кровеносные сосуды, которые объединяют артерию с веной. В их стенке происходит обмен крови.

Закономерности хода и ветвления сосудов.

Источник

139 :: 140 :: Содержание

Сосудистая система зародыша начинает закладываться уже на 2-3 неделе внутриутробного

139

развития, когда в мезодерме желточного мешка появляются первые кровяные островки. В их центральной части развиваются клетки крови, а на периферии островков из уплощенных мезенхимных клеток образуется эндотелиальная выстилка капилляров. Одновременно с развитием желточного кровообращения кровеносные сосуды образуются в ворсинках хориона и в теле зародыша. На 3-4 неделе происходит объединение сосудов зародыша с внезародышевыми сосудами и образуется единая система кровообращения.

Клетки крови у плода развиваются в стенке желточного мешка, а в конце первого месяца кроветворение начинается в теле самого зародыша: в печени – с 5 недели, в лимфатических узлах и селезенке – с 7-8 недели, в красном костном мозге – с 12 недели внутриутробного развития.

Кровеносная система плода сразу закладывается как замкнутая. Так как легкие плода не функционируют, газообмен происходит через плаценту: формируется плацентарное кровообращение, которое достигает максимального развития к началу фетального (плодного) периода – к 3-му месяцу. Ворсинки хориона, образующие плаценту, омываются материнской кровью, из которой кислород, питательные и другие вещества переходят в сосуды плода. По пупочной вене они переносятся зародышу (рис. 2.16).

140

139 :: 140 :: Содержание

140 :: 141 :: 142 :: 143 :: 144 :: Содержание

2.8.1. Развитие сети кровеносных сосудов у зародыша

От зачатка сердца берет начало артериальный ствол, который разделяется на две брюшные

140

аорты. Из них кровь по артериальным дугам (гомологи жаберных артерий) попадает в две

спинные (дорсальные) аорты, сливающиеся

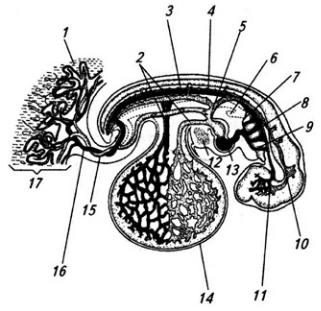

Рис. 2.16. Система кровообращения 4-недельного зародыша человека. Артерии обозначены черным цветом (по Карлсону, 1981):

1 – ворсинки хориона; 2 – желточные артерия и вена; 3 – задняя кардинальная вена; 4 – дорсальная аорта; 5 – общая кардинальная вена; 6 – почка легкого; 7 – IV глоточный карман; 8 – III артериальная дуга; 9 – корень вентральной аорты; 10 – передняя кардинальная вена; 11 – внутренняя сонная артерия; 12 – печень; 13 – сердце; 14 – желточный мешок; 15 – пупочная вена; 16 – пупочная артерия; 17 – плацента

141

в один ствол (см. Атл.). У человека закладывается в общей сложности шесть пар артериальных дуг, однако I, II дуги редуцируются раньше, чем закладываются последующие. Продолжения корней вентральной и дорсальной аорт превращаются соответственно в наружные и внутренние сонные артерии. Часть корня вентральной аорты, идущая первоначально к III дуге, остается в виде общей сонной артерии, а сама III дуга становится проксимальной частью наружной сонной артерии.

IV дуга слева превращается в дугу аорты, а справа – в плечеголовной ствол и корень правой подключичной артерии. V дуга существует недолго и редуцируется. От концов VI дуги на ранних стадиях отходят ветви к легким. Позже правая часть VI дуги отделяется от корня аорты и исчезает, а левая сохраняется. Она остается связанной с дугой аорты артериальным протоком.

Начальный сегмент брюшной аорты продольно делится на легочный ствол (продолжение правого желудочка) и аорту (продолжение левого желудочка).

От дорсальной аорты отходят сегментарные артерии к формирующейся нервной трубке, а затем к спинному мозгу, и к стенкам тела. В области шеи они образуют также подключичные и позвоночные артерии, в грудной – межреберные артерии. Две желточные артерии после дегенерации желточного мешка сливаются и образуют верхнюю брыжеечную артерию. Чревный ствол и нижняя брыжеечная артерия образуются каудальнее как выросты дорсальной аорты. По мере закладки и развития органов

142

брюшной полости и нижних конечностей развиваются и кровоснабжающие их сосуды.

Одновременно с артериальной закладывается венозная система зародыша. Главными венами у раннего зародыша являются симметричные кардинальные вены. Передние кардинальные вены представляют собой мелкие сосуды, собирающие кровь от головы. На уровне сердца они соединяются с задними кардинальными венами – главными выносящими сосудами задней половины тела, образуя общие кардинальные вены (см. Атл.). Они проходят в вентролатеральных стенках тела и впадают в венозный синус. На более поздних стадиях развития из передних кардинальных вен формируется верхняя, а из задних – нижняя полые вены. В процессе развития венозный поток смещается в правую сторону сердца, что свидетельствует о приспособлении к легочному дыханию.

Задние кардинальные вены связаны, главным образом, с мезонефросом (туловищной почкой). Вены почек сливаются и образуют субкардинальный синус, куда впадают вены от задней части туловища. Когда мезонефрос дегенерирует, задние кардинальные вены также подвергаются атрофии. За счет роста и слияния мелких вен образуется нижняя полая вена. По ней кровь из синуса попадает в сердце. Вены от правого мезонефроса соединяются с сосудами печени. Через печень проходят также и желточные вены, собирающие кровь от кишечника. Их брыжеечные ветви после редукции желточного мешка превращаются в соответствующие вены. За счет формирования поперечных анастомозов они превращаются в воротную вену.

143

Пупочные вены несут кровь от плаценты по брюшному стебельку к зародышу. Войдя в тело зародыша, они в ранние сроки развития идут к венозному синусу сердца, но после образования печени они соединяются с ее сосудистым сплетением. В пупочном канатике вены сливаются друг с другом, в результате остается только одна пупочная вена.

144

140 :: 141 :: 142 :: 143 :: 144 :: Содержание

144 :: 145 :: 146 :: Содержание

2.8.2. Кровообращение плода

Необходимые для жизни питательные вещества и кислород плод получает от матери через сосуды детского места, или плаценты (см. Атл.).

Плацента связана с плодом пупочным канатиком, в составе которого идут две пупочные артерии (ветви внутренних подвздошных артерий плода) и пупочная вена. Эти сосуды проходят из канатика в плод через отверстие в его передней брюшной стенке (пупочное кольцо). По артериям венозная кровь доставляется от плода к плаценте, где обогащается питательными веществами, кислородом и становится артериальной. После этого кровь возвращается к плоду по пупочной вене, которая подходит к его печени и делится на две ветви. Одна из них прямо впадает в нижнюю полую вену (венозный проток). Другая ветвь проходит в ворота печени и делится в ее ткани на капилляры. Отсюда кровь изливается через печеночные вены в нижнюю полую вену, где смешивается с венозной кровью от нижней части тела и попадает в правое предсердие. Отверстие нижней полой вены расположено напротив овального отверстия в межпредсердной перегородке (рис. 2.17). Поэтому большая часть крови из нижней

144

Рис. 2.17.

полой вены попадает в левое предсердие, а оттуда в левый желудочек. Кроме того, пульсирующий поток крови от плаценты, приходящий по пупочной вене, может временно блокировать поступление крови по воротной вене. В этих условиях в сердце будет попадать преимущественно обогащенная кислородом кровь. В промежутках в сердце приходит венозная кровь по верхней и нижней полой венам.

Как уже было описано ранее, большая часть венозной крови из правого предсердия попадает в правый желудочек, а затем в легочную артерию. Небольшой объем крови идет в легкие, большая же ее часть по артериальному протоку попадает в нисходящую аорту после отхождения от нее артерий к голове и верхним конечностям и расходится по большому кругу кровообращения, связанному через пупочные артерии с плацентой.

145

Таким образом, оба желудочка нагнетают кровь в большой круг кровообращения, поэтому их стенки имеют почти равную толщину. Чисто артериальная кровь течет у плода лишь в пупочной

вене и венозном протоке. Во всех других сосудах плода циркулирует смешанная кровь, но голова и верхняя часть туловища, особенно в первую половину внутриутробного развития, получают кровь из нижней полой вены, менее смешанную, чем остальные части тела. Это способствует лучшему и более интенсивному развитию головного мозга.

146

144 :: 145 :: 146 :: Содержание

Источник

§ 26. Онтогенез органов кровеносной системы

Развитие сердца. Сердце у зародыша человека возникает очень рано. Уже к концу третьей недели развития в мезенхиме задней части его головного конца появляются две продольно направленные трубки. Сближаясь, а затем и сливаясь друг с другом, они в дальнейшем образуют эндокард, а из наружного слоя трубок, возникающего из мезодермы, позднее развиваются миокард и эпикард. Такой зачаток сердца уже сокращается и проталкивает кровь.

Растет сердечная трубка неравномерно и быстрее окружающих частей, вследствие чего изгибается и в ней возникают разграниченные предсердие и желудочек (стадия двухкамерного сердца). Желудочек переходит в короткую брюшную аорту, откуда кровь по артериальным дугам (гомологи жаберных артерий) попадает в две спинные аорты, сливающиеся в один ствол.

Предсердие к концу первого, а желудочек к концу второго месяца разделяются продольными перегородками на правые и левые полости, но в межпредсердной перегородке вскоре появляется овальное отверстие, через которое сообщается одно предсердие с другим вплоть до рождения (рис. 104). Одновременно брюшная аорта продольно делится на легочный ствол (продолжение правого желудочка) и аорту (продолжение левого желудочка), а артериальные дуги преобразуются. Происходят изменения и в венозных стволах.

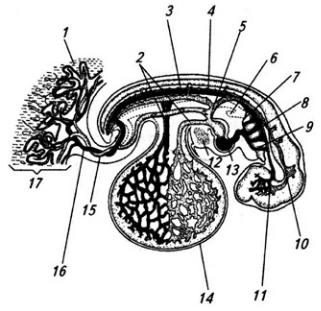

Рис. 104. Сердце плода (некрыто справа): 1 – межпредсердная перегородка; 2 – верхняя полая вена; 3 – правое ушко; 4 – аорта; 5 – легочный ствол; 6 – правый желудочек; 7 – трехстворчатый клапан; 8 – нижняя полая вена; 9 – овальное отверстие

Сердце 10-неденного зародыша очень велико и составляет примерно 10% массы его тела. По мере роста плода относительная масса сердца постепенно падает, но и у новорожденного она все еще больше (0,8%), чем у взрослого человека (0,5%). В течение первых месяцев внутриутробного развития сердце окружается околосердечной сумкой (серозной полостью, выделившейся из общего целома) и передвигается с места своей первоначальной закладки – области шеи – в грудную полость.

Кровообращение плода. Необходимые для жизни питательные вещества и кислород плод получает от матери через сосуды детского места, или плаценты (Атл., 69). Последняя развивается из слизистой оболочки матки и врастающих в нее кровеносных сосудов околоплодных оболочек плода. В плаценте через стенки капилляров матки и сосудов происходит интенсивный обмен веществ между плодом и Организмом матери.

Плацента связана с плодом пупочным канатиком, в составе которого идут две пупочные артерии (ветви внутренних подвздошных артерий плода) и пупочная вена. Эти сосуды проходят из канатика в плод через отверстие в его передней брюшной стенке (пупочное кольцо). По артериям венозная кровь доставляется от плода к плаценте, где обогащается питательными веществами, кислородом и становится артериальной. После этого кровь возвращается к плоду по пупочной вене, которая подходит к его печени и делится на две ветви. Одна из них прямо впадает в нижнюю полую вену (венозный проток). Другая ветвь проходит в ворота печени и делится в ее ткани на капилляры. Отсюда кровь изливается через печеночные вены в нижнюю полую вену, где смешивается с венозной кровью от нижней части тела. Впадая в правое предсердие, кровь нижней полой вены вторично смешивается с венозной, поступающей сюда по верхней полой вене из верхней части туловища.

Часть крови из правого предсердия (рис. 104) попадает в правый желудочек и затем в легочную артерию. Другая, большая часть крови проникает через овальное отверстие в левое предсердие. Из последнего кровь поступает в левый желудочек, а оттуда в аорту и расходится по болтаному кругу кровообращения, связанному через пупочные” артерии с плацентой.

В аорту после отхождения от нее артерий для головы и верхних конечностей впадает артериальный проток. Через него кровь, попавшая из правого желудочка в легочный ствол, почти целиком протекает в аорту, а к нефункционирующим легким направляется лишь незначительное ее количество. Таким образом, оба желудочка нагнетают кровь в большой круг кровообращения, и стенки их поэтому имеют у плода почти равную толщину. Чисто артериальная кровь течет у плода лишь в пупочной вене и венозном протоке. Во всех других сосудах плода циркулирует смешанная кровь, но голова и верхняя часть туловища получают кровь из нижней полой вены, менее смешанную, чем остальные части тела, так как в нижнюю полую вену в области печени впадает венозный проток, несущий артериальную кровь. Это способствует лучшему и более энергичному развитию головного мозга.

Возрастные изменения в строении кровеносной системы. С первым вдохом новорожденного вся кровь из правой половины сердца проходит по легочному стволу в малый круг кровообращения, минуя артериальный проток и овальное отверстие. Вследствие этого овальное отверстие заслоняется складкой эндокарда, которая вскоре прирастает к его краям, отчего отверстие превращается в овальную ямку. Артериальный проток запустевает и через несколько дней зарастает, сохраняясь в виде артериальной связки.

С рождения в правой половине сердца циркулирует венозная, а в левой только артериальная кровь. Сосуды пупочного канатика запустевают, пупочная вена превращается в круглую связку печени, пупочные артерии – в боковые пупочные связки, идущие по внутренней поверхности передней брюшной стенки к пупку.

Сердце маленьких детей шаровидно, стенки желудочков мало различаются по толщине. У плода и новорожденного сердце располагается почти поперек грудной клетки. Только к концу первого года жизни в связи с переходом ребенка к вертикальному положению тела и опусканием диафрагмы сердце принимает косое положение. В первые два года сердце энергично растет, причем правый желудочек отстает от левого. В период от 7 до 12 лет рост сердца замедлен и отстает от роста тела. В это время особенно важен внимательный врачебный контроль за развитием школьников, направленный к тому, чтобы предупредить перегрузку сердца (тяжелая физическая работа, чрезмерное увлечение спортом и т. п.). В период полового созревания (в 14-15 лет) сердце вновь усиленно растет.

Медленное увеличение сердца продолжается и после 30 лет. Индивидуальные колебания в размерах и массе сердца могут быть обусловлены характером профессии.

Источник