Реакция сосудов на кислород

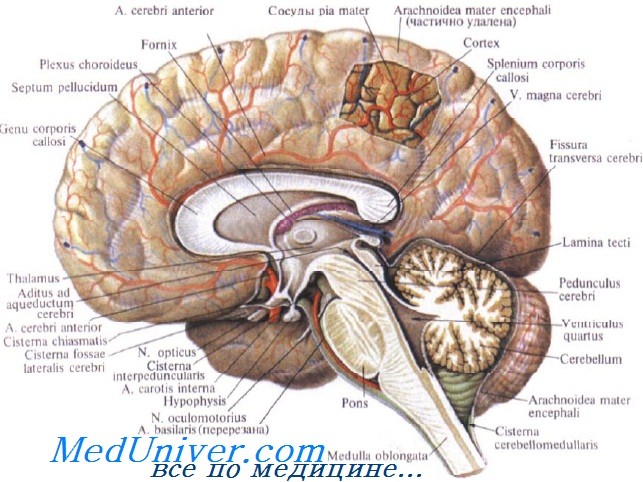

Биохимическая регуляция мозгового кровотока. Влияние углекислого газа и кислородаКровеносные сосуды мозга сужаются или расширяются в ответ на изменения парциального давления СО2 (РаСО2). Эффект СО2 реализуется через изменение pH ликвора. Изменение рН влияет на тонус сосудов напрямую, посредством изменения концентрации кальция в гладкомышечных клетках сосудов или через систему вторичных посредников, что, в конечном счете, ведет к изменению концентрации таких медиаторов сосудистого тонуса как простагландины, окись азота, циклические нуклеотиды, активности калиевых каналов и внутриклеточного кальция. • При РаСО2 выше 10-11 кПа мозговой кровоток более не способен увеличиваться из-за максимальной вазодилатации. • В нормальных условиях РаСО2 в головном мозге немного выше, чем в артериальной крови, а рН и уровень бикарбоната несколько ниже.

• В течение 6-12 часов после длительной гипокапнии внеклеточный уровень рН мозга восстанавливается практически полностью. Это влияет на тонус мозговых сосудов и восстановление церебрального кровотока и внутричерепного объема крови. • У новорожденных в реакции на гиперкапнию важную роль играют выделяемые эндотелием сосудов вазодилатирующие простагландины. Реакция мозгового кровотока на изменение концентрации кислорода в крови проявляется в виде вазодилатации в ответ на гипоксию: Изменения мозгового кровотока и метаболизма функционально взаимосвязаны между собой. Местное повышение метаболизма быстро вызывает усиление кровотока и увеличение поступления субстрата и наоборот. В нормальных условиях местный кровоток может изменяться, но общий объем мозгового кровотока остается неизменным. Повышение активности в одной зоне мозга сопровождается снижением ее в других и происходит перераспределение кровотока. При состояниях, вызывающих общее повышение уровня церебрального метаболизма, таких как лихорадка или судорожная активность, наступает соответствующее повышение мозгового кровотока. Напротив, анестетики, гипотермия или кома вызывают снижение церебрального метаболизма и кровотока. – Также рекомендуем “Вегетативная регуляция мозгового кровотока. Влияние реологии крови” Оглавление темы “Нервная система с точки зрения анестезиолога”:

|

Источник

Кислород — незаменимый для поддержания жизни на Земле элемент. Оптимальным его содержанием во вдыхаемом воздухе для человека является 20–21%. Кислородные смеси с повышенным его содержанием используются для поддержания функции дыхания при погружении в воду, в условиях разреженного воздуха и космического пространства. В медицине кислородотерапия применяется для лечения ряда заболеваний.

Кислород — незаменимый для поддержания жизни на Земле элемент. Оптимальным его содержанием во вдыхаемом воздухе для человека является 20–21%. Кислородные смеси с повышенным его содержанием используются для поддержания функции дыхания при погружении в воду, в условиях разреженного воздуха и космического пространства. В медицине кислородотерапия применяется для лечения ряда заболеваний.

Для любого живого организма опасен как недостаток, так и избыток кислорода. Что такое гипероксия, при каких условиях развивается это заболевание и чем оно опасно для человека?

Что такое гипероксия

Гипероксией называют комплекс патологических реакций, развивающийся в организме при избыточном поступлении кислорода. Заболевание возникает при неправильном использовании дыхательных смесей при погружении на глубину (кислородное отравление в дайвинге), в авиации и космонавтике, при лечении кислородом (гипербарическая оксигенация).

Факторы, усугубляющие течение болезни:

- перегревание или переохлаждение;

- физическая активность;

- индивидуальная чувствительность;

- содержание вредных газов в дыхательной смеси, в том числе углекислого;

- накопление в организме углекислоты.

Отравление кислородом, возможно, из-за применения аппаратов регенеративного дыхания, от неправильного пользования барокамерой при декомпрессии.

При небольшом перенасыщении тканей кислородом может развиваться кислородное опьянение, которое сопровождается:

-

головокружением;

головокружением; - помутнением сознания;

- пеленой перед глазами;

- шумом в ушах.

Возникает подобное состояние при гипервентиляции лёгких (принудительных глубоких вдохах и выдохах), или непривычном повышении содержания кислорода в атмосферном воздухе — например, у городских жителей при выезде за город. У атлетов подобная ситуация может наблюдаться при высоких физических нагрузках одновременно с глубоким дыханием.

Признаки гипероксии

При поступлении избыточного количества кислорода в кровь вначале развиваются нормальные компенсаторные реакции:

- замедление дыхания;

- сужение сосудов головного мозга и лёгких;

- снижение частоты сердечных сокращений;

- уменьшение объёма циркулирующей крови.

В дальнейшем возникают патологические процессы, проявляющиеся в нарушении переноса газов кровью и окислением клеточных мембран.

В норме кровь из лёгких транспортирует кислород, обратно из тканей — углекислый газ. Переизбыток кислорода приводит к связыванию его с гемоглобином, а для удаления углекислого газа свободного гемоглобина не хватает. Поэтому происходит отравление тканей углекислым газом. Проявляется это следующими признаками:

сужение сосудов головного мозга

головная боль;

- одышка;

- покраснение лица;

- судороги;

- потеря сознания.

Второй патологический механизм кислородного отравления связан с разрушением клеточных мембран. В норме кислород окисляется в тканях полностью, а при его избытке остаётся много недоокисленных продуктов — свободных радикалов, которые начинают взаимодействовать в первую очередь с липидами клеточных мембран. Запускается каскадный процесс, который может продолжаться даже после нормализации уровня кислорода в тканях.

Симптомы отравления кислородом

Интоксикация кислородом проявляется моментально, то есть скрытый период отсутствует. Переизбыток кислорода в организме приводит к появлению следующих симптомов:

нарушение зрения

конвульсии могут быть единственным признаком — следствие быстрого отравления центральной нервной системы высоким содержанием кислорода;

- первыми симптомами отравления чаще всего являются онемение пальцев или покалывание в них, подёргивание мышц лица, дрожание губ;

- периодическая тошнота и рвота;

- нарушение зрения, вплоть до слепоты;

- чувство беспокойства, тревога, раздражительность, замешательство;

- шум в ушах, иногда пульсирующий, или похожий на звук колокола;

- головокружение, нарушение координации движений.

Симптомы заболевания зависят от его формы.

Формы кислородного отравления

В зависимости от преобладания тех или иных симптомов при отравлении кислородом выделяют три формы течения болезни.

- Лёгочная форма. При этой форме поражаются в основном дыхательные пути и лёгкие. Характеризуется отёком и раздражением слизистой оболочки, кашлем, жжением за грудиной. При нарастании симптомов развиваются кровоизлияния во внутренние органы, головной и спинной мозг, ателектаз (спадение) лёгких. Возможна при длительном дыхании смесью с невысоким парциальным давлением кислорода 1,3–1,6 бар (например, спуск на глубину 18 метров). Скорость течения реакций пропорциональна парциальному давлению и времени вдыхания смеси. Так, при парциальном давлении кислорода 1 бар гипероксия у человека возникает через 6 часов, а при 2,5 бар — через 3. При устранении причин симптомы исчезают через 2–4 часа, окончательно организм восстанавливается через 2–4 суток.

снижение слуха

Судорожная форма. Развиваются нарушения слуха и зрения, раздражительность, покалывание и подёргивание мышц. При нарастании гипероксии возникают учащающиеся судорожные припадки наподобие эпилептических. Под водой высок риск утопления. Судорожная форма характерна для отравления чистым кислородом или смесями с парциальным давлением 2–3 бар. При устранении причин гипероксии после судорог возникает сон, который может продлиться несколько часов. После припадка не остаётся никаких неблагоприятных явлений.

- Сосудистая форма. Развивается при парциальном давлении свыше трёх бар. Характеризуется резким падением артериального давления, многочисленными кровоизлияниями в кожу и слизистые, остановкой сердечной деятельности.

При парциальном давлении в 5 бар гипероксия развивается стремительно, возникает моментальная потеря сознания и наступает смерть.

В водолазной практике можно столкнуться с лёгочной и судорожной формами гипероксии, а также их смешанным течением.

Первая помощь

Оказание первой помощи заключается в устранении избыточного кислорода:

-

уменьшить глубину спуска и перебраться на остановку;

уменьшить глубину спуска и перебраться на остановку; - при потере сознания привести пострадавшего в чувство (опытные дайверы для этой цели используют сильную струю кислорода, подача которой рефлекторно перехватывает дыхание);

- в камере переключить на дыхание обеднённой кислородом смесью или воздухом;

- при судорогах оберегать от повреждений, но не фиксировать;

- проводить декомпрессию при судорогах нельзя;

- в течение суток постельный режим в теплом затемнённом помещении с хорошей вентиляцией.

В тяжёлых случаях при отравлении кислородом может понадобиться медицинское вмешательство.

Лечение

Лечение определяет врач исходя из характера гипероксии.

-

При лёгочной форме накладывают венозные жгуты на конечности, проводят отсасывание пены из лёгких, лечат ацидоз, применяют мочегонные средства.

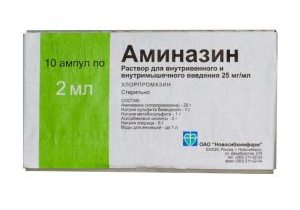

При лёгочной форме накладывают венозные жгуты на конечности, проводят отсасывание пены из лёгких, лечат ацидоз, применяют мочегонные средства. - Для снятия судорог применяют внутривенно «Аминазин», «Седуксен» или «Димедрол».

- Если есть соответствующие показания, — назначают средства для восстановления сердечной деятельности, стимуляции дыхания и обезболивающие.

В целях профилактики пневмонии может назначаться антибиотик.

Профилактика

Профилактика гипероксии заключается в соблюдении правил применения кислородных смесей и использования аппаратов для дыхания:

-

не превышать допустимую глубину погружения;

не превышать допустимую глубину погружения; - не превышать допустимого времени пребывания на глубине;

- при использовании смесей с различным содержанием кислорода строго следить за маркировкой баллонов и порядком их применения;

- соблюдать время пребывания в декомпрессионной камере;

- при проведении декомпрессии чистым кислородом время дыхания не должно превышать 3–3,5 часа;

- регулярно проверять техническую исправность регенеративных аппаратов.

Подведём итоги. Гипероксия — это патологическая реакция, которая развивается при избытке кислорода в организме. Заболевание развивается при дыхании чистым кислородом или его смесями. На практике от проявления симптомов гипероксии часто страдают водолазы, лётчики и космонавты. Также, возможно, развитие заболевания у пациентов, проходящих курс лечения в барокамере.

Признаки отравления кислородом — головокружение, нарушение зрения, покалывание в пальцах рук и ног, дрожание губ. В дальнейшем развиваются судороги или нарушения в органах дыхания. При своевременном устранении избытка кислорода симптомы проходят в течение несколько часов, а полностью организм восстанавливается через несколько суток. В тяжёлых случаях пострадавшему требуется медицинская помощь.

Источник

Даже если человек не болеет пневмонией и не ощущает одышки, коронавирус способен незаметно морить его внутренние органы кислородным голодом.

Кислорода в крови должно быть минимум 95%, а лучше 98%. Если меньше — это уже повод обратиться к врачу. Давайте разберёмся, почему это так важно, особенно во время пандемии.

Для этого нужно прояснить, что именно происходит, когда мы дышим. Без этого невозможно понять невероятное коварство “короны”. Итак, мы вдыхаем воздух, который пока ещё содержит вполне достаточно кислорода. Его ловят специальные крошечные пузырьки, которыми выстлана вся внутренняя поверхность лёгких, — альвеолы. У каждого человека их 600–700 миллионов. И каждый такой пузырёк опутан целой сетью микроскопических кровеносных сосудов — капилляров. В них поступает уже “отработанная” венозная кровь, которой срочно нужна кислородная заправка. У капилляров тонкие стенки, да и у альвеол тоже, так что кислород из воздуха в пузырьке свободно проходит сквозь препятствия внутрь капилляров по естественному закону диффузии — “перемешивания” молекул разных веществ.

Фото © Shutterstock

Но это только начало процесса. Дальше молекулы кислорода нужно доставить через кровь в органы и ткани организма. Этим занимаются специальные молекулы в эритроцитах — гемоглобин. Конструкция гемоглобина состоит из белка глобина и ещё одной структуры под названием гем. В этом геме находится железо, которое отлично взаимодействует с кислородом. Только сам по себе гем моментально окисляется, то есть забирает себе кислород навсегда и никому его больше не отдаёт. А вот в сочетании с глобином он временно захватывает несколько молекул и несёт к месту назначения — в мозг, печень и все прочие органы и ткани. Там кислород “сходит с трамвая”, то есть высвобождается, чтобы вступить в другие химические реакции, обеспечивающие нашу жизнедеятельность.

Что происходит при ковиде?

Самое, пожалуй, очевидное — это поражение альвеол. Дело в том, что у их клеток, как и положено, есть оболочки — мембраны. А в эти мембраны в довольно большом количестве встроены особые белки, обозначенные в микробиологии как АПФ2 (в англоязычном варианте — ACE2). Не будем расшифровывать, потому что это не так важно. Тут самое интересное, что эти АПФ2 служат в качестве клеточных рецепторов — отвечают за взаимодействие клеток с окружающей средой. Так вот, эти самые рецепторы оказались максимально удобной мишенью для SARS-CoV-2. Как мы уже усвоили, “корона” ковидной частицы (шипы, которые из неё торчат) — это Spyke-белки. Именно этими “крючками” коронавирусный элемент легко цепляется за АПФ2, крепко жмёт его руку и уверяет, что он — вкусное и полезное угощение. И наивная клетка радостно это дело проглатывает.

Как следствие, по сигналу тревоги капилляры начинают выделять жидкое содержимое крови — экссудат. В этой жидкости есть иммуноглобулины для борьбы с интервентами, а ещё это замедляет кровоток, чтобы вирус не разносило по всему организму. Беда в том, что экссудат заполняет пузырьки и снижает, так сказать, полезную площадь, предназначенную для воздуха.

В то же время, по мнению директора НИИ фтизиопульмонологии Петра Яблонского, кислород при ковиде перестаёт поступать в капилляры, потому что нарушается контакт между стенками кровеносных сосудов и альвеол, которые в нормальном состоянии практически единое целое.

Альвеоло-капиллярная мембрана — это самый тонкий механизм внутреннего дыхания, именно в этой мембране происходит этот интимный процесс обогащения кислородом крови, эритроциты именно там насыщаются. И когда эти две среды разобщены, то получается такой момент шунтирования — кровь пробегает через лёгкие, но уходит, не нагруженная кислородом

Пётр Яблонский

Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, доктор медицинских наук

Но это далеко не все способы кислородной блокады в ковидном арсенале. Есть ещё кое-что. Этот вирус с таким же успехом оккупирует эритроциты. Об этом заявили в том числе учёные из Дальневосточного федерального университета. Более того, по их мнению, красные кровяные тельца — ключевая мишень ковида. К похожим, если не аналогичным, выводам пришли, к примеру, китайские исследователи. По их данным, коронавирус разрушает гемоглобин — отрывает от него гем и использует как “запчасть” для своего будущего репликанта, а ненужное железо просто выбрасывает.

А при таком раскладе, как мы теперь понимаем, кислород никуда не переносится. Транспорт не работает. Именно поэтому российские учёные (опять же из ДФУ) призвали обратить самое пристальное внимание на своё здоровье, если во рту ощущается привкус железа. Это могут быть останки разорванного гемоглобина, которые выделяются со слюной. Исследователи подчеркнули, что подобные ощущения — первичная реакция на коронавирус, то есть это происходит на самых ранних этапах вероломной атаки. А значит, никаких намёков на заболевание (да и вообще никаких признаков недомогания) может ещё не быть. А меж тем организм уже приближается к критической нехватке кислорода, от которой страдают все органы без исключения. Это грозит полиорганной недостаточностью и смертью. Учёные считают, что в такой ситуации аппарат ИВЛ совершенно бесполезен: сколько ни старайся обеспечить лёгкие кислородом, развозить его по организму некому. По мнению исследователей, стоит вместо искусственной вентиляции ввести больному дозу эритроцитов и обеспечить его витамином В12, потому что он отвечает за кроветворение.

Однако директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Пётр Яблонский предупредил и о возможной опасности подобных мер.

Введение эритроцитной массы мало и даже контрпродуктивно, потому что мы тем самым усиливаем тромбогенный потенциал крови. Я не видел больных ковидом с анемией

Пётр Яблонский

Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, доктор медицинских наук

А вот дыхательную маску доктор медицинских наук однозначно одобряет.

С точки зрения прогноза и недопущения до искусственной вентиляции — это, безусловно, хороший метод

Пётр Яблонский

Директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, доктор медицинских наук

Как следить за уровнем кислорода в крови?

Учёный пояснил, что продающиеся в аптеках бытовые измерительные приборы — оксиметры, пульсоксиметры — показывают не самые точные данные, но для отслеживания состояния организма их вполне достаточно. При этом он посоветовал прикладывать не один палец, а по очереди несколько пальцев обеих рук. А действительно качественный анализ можно провести только с помощью газоанализаторов, которые есть, к примеру, в скорой и в отделениях реанимации.

Вот только очень хотелось бы как-то обойтись без этого.

Источник