Регуляция крови по сосудам

Очень важным показателем состояния организма человека является давление крови.

Кровяное давление создаётся силой сокращения желудочков сердца и сопротивлением стенки сосуда.

В разных сосудах оно неодинаково. Разность давления в различных участках кровеносной системы обеспечивает непрерывный ток крови по сосудам из области большего давления в область меньшего.

Наиболее высоко давление крови в аорте ((120) мм рт. ст.). По мере продвижения крови по сосудам оно постепенно уменьшается, достигая наименьшей величины в верхней и нижней полых венах. В крупных венах грудной полости давление практически равно атмосферному. Давление крови в капиллярах снижается до (15) мм рт. ст.

Если давление крови резко снижается (например, при больших потерях крови), то органы не получают необходимое количество питательных веществ и кислорода. Состояние человека ухудшается: появляется слабость, сонливость, нарушается внимание и память. При низком давлении человек может потерять сознание, а без своевременной медицинской помощи – даже погибнуть.

Если кровяное давление повышается, то это тоже очень опасно. При резком увеличении давления тонкие стенки кровеносных сосудов могут разрушиться, и тогда происходит кровоизлияние.

Кровяное давление обычно измеряют в плечевой артерии с помощью манометра.

У здоровых людей в состоянии покоя в среднем давление равно (120) мм рт. ст. в момент сокращения сердца (максимальное давление), а в момент расслабления – (70)-(80) мм рт. ст. при расслабленном сердце (минимальное давление).

Стойкое повышение артериального давления у человека называют гипертонией.

Стойкое понижение артериального давления у человека называют гипотонией.

Скорость тока крови – важная характеристика кровообращения. В разных участках кругов кровообращения скорость движения крови различается. Она зависит от суммарного просвета сосудов и от сопротивления, которое оказывают стенки этих сосудов.

Самая большая скорость движения крови в аорте – примерно (0,5) м/с.

Поперечное сечение капилляров намного больше сечения аорты, поэтому в них скорость тока крови самая низкая – всего (0,5)-(1,2) мм/с. Низкая скорость движения крови по капиллярам обеспечивает обмен газов и веществ между кровью и тканями: кислород и питательные вещества успевают проникнуть в клетки, а продукты их жизнедеятельности и углекислый газ – поступить в кровь.

Перераспределение крови в организме

Снабжение кровью различных органов зависит от интенсивности их работы. К работающему органу, нуждающемуся в кислороде и питательных веществах, притекает больше крови, чем к органу, находящемуся в покое. Так, при выполнении физической работы к мышцам притекает большое количество крови. При этом уменьшается её приток к органам пищеварения. То есть, в организме всё время происходит перераспределение крови: через одни органы её протекает больше, а через другие – меньше.

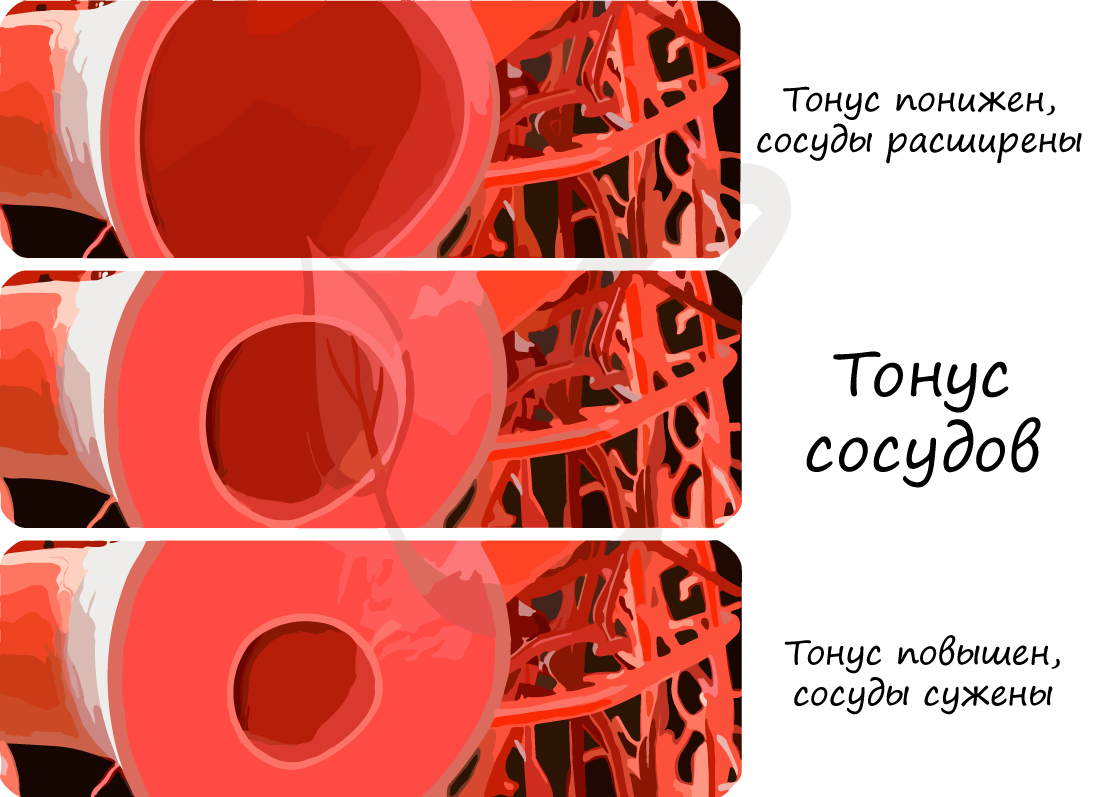

Изменение кровоснабжения органа связано с изменением просветов его сосудов. Просвет кровеносных сосудов регулируется и нервной системой (сокращением мышечных стенок сосудов под влиянием импульсов, приходящих по симпатическим нервам из центральной нервной системы – эти изменения происходят рефлекторно), и биологически активными веществами (гуморальная регуляция).

Источник

Механизмы регуляции движения крови по сосудам условно можно разделить на две составляющие части:

1. Центральные, определяющие величину АД и системное кровообращение;

2. Местные, регулирующие кровоток в отдельных органах и тканях.

На взаимосвязи микроциркуляции в тканях и состоянии клеток этих тканей (метаболизме) основываются механизмы саморегуляции.

Образующиеся в процессе метаболизма вещества способны расширять артериолы и увеличивать число функционирующих капилляров. Снижение тонуса гладких мышц, ведущее к расширению сосудов, происходит под влиянием повышения концентрации ионов Н 5+ 0, СО 42 0, снижения содержания кислорода, под влиянием кининов, гистамина, простагландинов.

Гладкие мышцы сосудов постоянно сохраняют некоторое напряжение – мышечный тонус. В поддержании его ведущая роль принадлежит миогенной регуляции. Тонус сохраняется даже при полном отсутствии нервных и гуморальных влияний и получил название базального илипериферического.

Однако, местные механизмы, являясь важной составной частью регуляции кровотока, все же недостаточны для обеспечения быстрых и значительных изменений кровотока при необходимости. Более совершенная регуляция кровотока достигается координацией местных и центральных нейрогуморальных механизмов.

Нейрогуморальная регуляция кровотока.

Механизмы этой регуляции включают несколько звеньев:

1. Афферентное (рецепторное) звено;

2. Центральное звено;

3. Эфферентное звено.

Афферентное звено представлено баро- и хеморецепторами, расположенными в стенках сосудов (ангиорецепторами).

Барорецепторы (прессо-) реагируют на скорость и степень растяжения стенок сосудов. По механизму действия они являются механорецепторами.

Хеморецепторы – чувствительны к химическому составу крови.

Расположены ангиорецепторы в сосудах всей системы кровообращения, образуя единое рецептивное поле, в его состав входят рефлексогенные зоны. Из них наиболее значимые: аортальная, синокаротидная, зона сосудов легочного круга и другие.

Аортальная зона расположена в стенке дуги аорты. Ее рецепторы – это окончания центростремительных волокон аортального нерва (депрессора). При повышении АД растягиваются стенки аорты, возбуждаются барорецепторы, возбуждение по волокнам аортального нерва достигает вазомоторного центра продолговатого мозга. Это способствует повышению тонуса ядер вагуса, снижается тонус сосудосуживающего центра, АД снижается.

При снижении АД частота импульсов в депрессоре уменьшается, центр блуждающего нерва затормаживается, активируется симпатический отдел. Сосуды суживаются, усиливается деятельность сердца, АД повышается. Так осуществляется саморегуляция поддержания постоянства уровня АД.

Синокаротиднная зона расположена в месте разветвления общей сонной артерии на внутреннюю и наружную, связана с вазомоторным центром синусным нервом.

При повышении АД в сонной артерии возбуждаются барорецепторы, что рефлекторно снижает тонус сосудосуживающего вазомоторного центра и повышает тонус блуждающего нерва. АД в сосудах снижается вследствие расширения кровеносных сосудов и замедления ЧСС (вазокардиальный рефлекс Бейнбриджа).

В случае понижения АД в сонной артерии интенсивность возбуждения от барорецептора снижается. Тонус стенок сосудов повышается, периферическое сопротивление возрастает – АД нормализуется. Обе названные зоны могут оказывать как депрессорный, так и прессорный эффекты.

В аортальной и синокаротидной зонах содержатся хеморецепторы чувствительные к содержанию в крови О2, СО2, Н+ гипоксия, гиперкапния приводят к возникновению сердечно-сосудистых, дыхательных рефлексов нормализующих гомеостаз.

Центральное звено. Осуществляет регуляцию совокупностью нервных структур составляющих вазомоторный центр. Он включает различные уровни ЦНС, где все ниже расположенные структуры соподчинены.

Основным центром поддержания тонуса сосудов и регуляции АД является вазомоторный центр продолговатого мозга.

В промежуточном мозге расположены высшие подкорковые центры вегетативной нервной системы, организующие адаптивные реакции системы кровообращения. В гипоталамусе имеются прессорные и депрессорные зоны выполняющие функции подобно продолговатому мозгу.

Раздражение лобных или теменных долей коры приводит к изменению кровяного давления. Влияние коры на изменения сосудистого тонуса, а следовательно, и на кровоток, изучено более глубоко методом условных рефлексов. Если многократно сочетать, например, согревание или охлаждение участка кожи, вызывающие изменения просвета сосудов со звуком (светом), то через некоторое время один индифферентный условный раздражитель (звук) вызывает такую же сосудистую реакцию, как безусловное раздражение (тепло, холод).

Эфферентное звено. Эфферентная регуляция осуществляется нервным и гуморальным механизмами.

Нервный механизм реализуется через симпатические и парасимпатические нервные волокна. Симпатические волокна являются главными вазоконстрикторами, поддерживают тонус сосудов, постоянный уровень кровяного давления.

Парасимпатические нервы (блуждающий, барабанная струна, языкоглоточный, тазовый нервы) вызывают сильное расширение (вазодилатацию) сосудов. Но не везде парасимпатические нервы вызывают одинаковый эффект, в сердце под их влиянием наблюдается суживание сосудов. Симпатические нервы расширяют сосуды сердца и скелетных мышц.

Соседние файлы в папке ()Методички

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

План:

1. Движение крови по сосудам низкого давления. Венный пульс.

2. Микроциркуляция. Капиллярный кровоток и его особенности. Факторы, влияющие на процессы микроциркуляции.

3. Регуляция движения крови по сосудам.

1. Движение крови по сосудам низкого давления. Венный пульс.

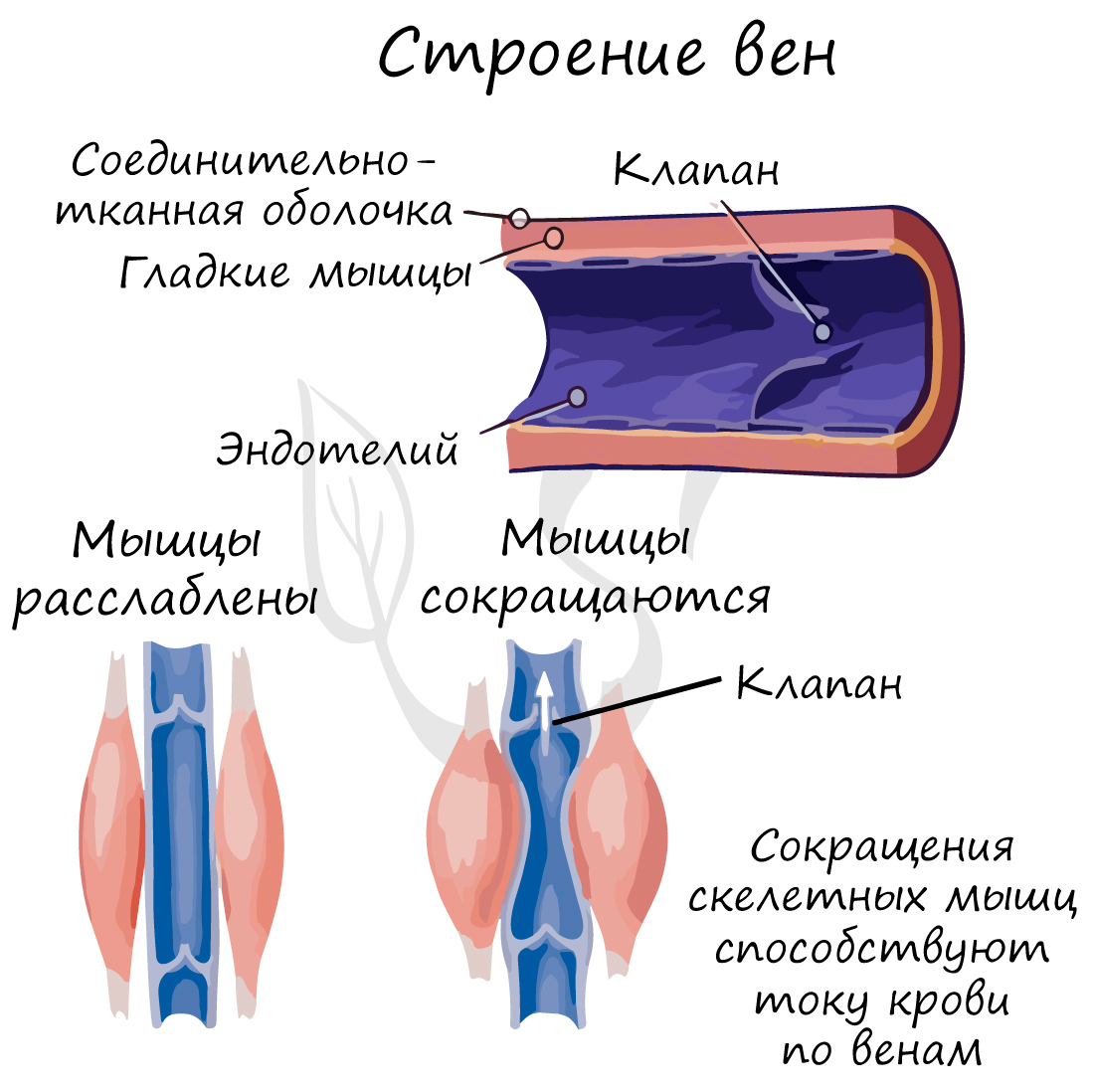

Вены относятся к емкостным сосудам. Их стенки более растяжимы, поэтому в них скапливается большое количество крови (70-80%).

Вены определяют величину возврата крови к сердцу, систолический объем, минутный объем крови. По венам кровь движется из области более высокого давления в область более низкого. В венулах давление крови составляет 12-18 мм Нg. В венах вне грудной полости оно равно 5-9 мм Hg. При впадении в правое предсердие оно почти равно атмосферному и колеблется в зависимости от фаз дыхания: при вдохе – ниже атмосферного при выдохе – выше на 2-5 мм Hg. Очень опасным является повреждение вен, расположенных вблизи грудной полости (например, яремных). При вдохе, когда давление в вене становится отрицательным, атмосферный воздух может проникая в полость вен вызвать воздушную эмболию. Пузырьки воздуха в крови вызовут закупорку артериол и капилляров и могут привести к летальному исходу.

Давление в правом предсердии составляет центральное венозное давление (цвд). В норме оно колеблется синхронно с дыхательным и сердечным ритмом.

Повышение венозного давления до 20-35 см вод. ст. является симптомом сердечно-сосудистой недостаточности, наблюдается при ослаблении деятельности правого желудочка, недостаточности трехстворчатого клапана и др.

Кровоток в венах обеспечивают дополнительные факторы:

1. Присасывающее действие грудной клетки. На вдохе снижается атмосферное давление в грудной полости, это способствует расширению вен, срабатывает эффект засасывания крови из соседних сосудов. Диафрагма, опускаясь вниз, увеличивает внутрибрюшное давление, что способствует венозному притоку к сердцу из сосудов брюшной полости.

2. «Мышечный насос». Скелетные мышцы, сокращаясь, сдавливают вены, что проталкивает кровь к сердцу. Наличие клапанов на внутренней поверхности некоторых вен противодействует обратному кровотоку. Эти механизмы действуют при движении человека.

3. Присасывающее действие сердца. Предсердно-желудочковая перегородка при систоле желудочка, смещаясь вниз создает присасывающий эффект крови к сердцу из вен.

4. Перистальтические сокращения стенок некоторых вен – 2-3 раза в мин.

В мелких и средних венах пульсовые колебания давления крови не наблюдаются. В крупных венах вблизи сердца кровоток в венах имеет пульсирующий характер.

Венный пульс. Пульсовая волна в венах иного происхождения, чем в артериях. Она образуется при увеличении давления в венах, растягивающем стенку сосуда, при прекращении оттока крови из вен во время систолы сердца.

На записи венного пульса – флебограмме различают 3 волны:

а – волна отражает повышение давления в полой вене при систоле предсердия, когда отток крови из вены прекращается,

с – волна обусловлена повышением давления в полой вене при сокращении желудочка. Атрио-вентрикулярный клапан выпячивается в правое предсердие, повышая в нем давление, что затрудняет отток крови из вен. Затем при изгнании крови клапан смещается к верхушке желудочков, следует быстрое понижение давления в вене.

v – волна обусловлена повышением давления в вене в связи с прекращением оттока крови из вены в конце диастолы предсердий, после их заполнения кровью. Изменения кривой венного пульса являются важным показателям в диагностике, так как на ней отражается недостаточность 3-х створчатого клапана.

Время полного кругооборота крови через большой и малый круги кровообращения у человека составляет 23 сек, при сокращениях сердца 70-80-в мин.

Соседние файлы в папке ()Методички

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Сердечно-сосудистая система человека замкнутая. Это означает, что кровь перемещается только по сосудам и отсутствуют какие-либо полости, куда кровь изливается. Благодаря работе сердца и разветвленной системе сосудов, каждая клетка нашего организма получает кислород и питательные вещества, которые необходимы для жизнедеятельности.

Обратите внимание на устоявшееся название – сердечно-сосудистая система. На первое место выносится именно сердечная мышца, которая выполняет важнейшую функцию. Мы переходим к изучению этого уникального органа.

Сердце

Раздел медицины, изучающий сердце, носит название кардиология (от др.-греч. καρδία – сердце и λόγος – изучение). Сердце – полый мышечный орган, сокращающийся с определенным ритмом в течение всей жизни человека.

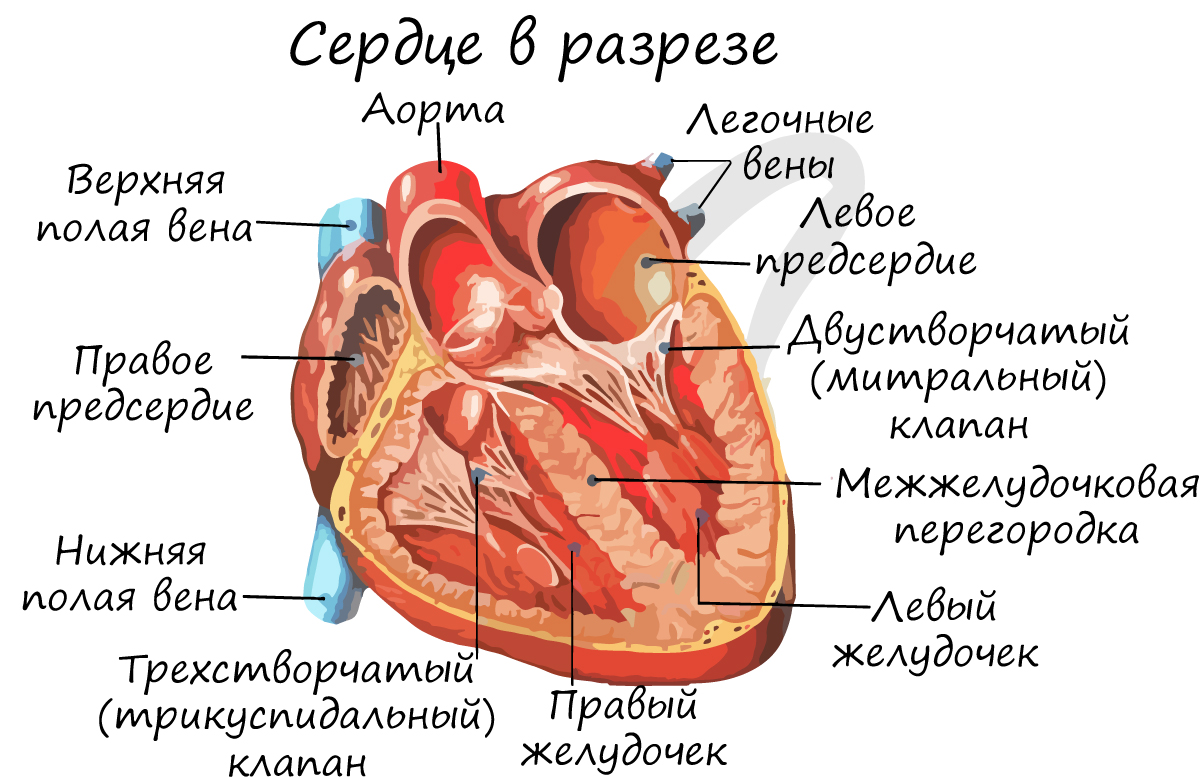

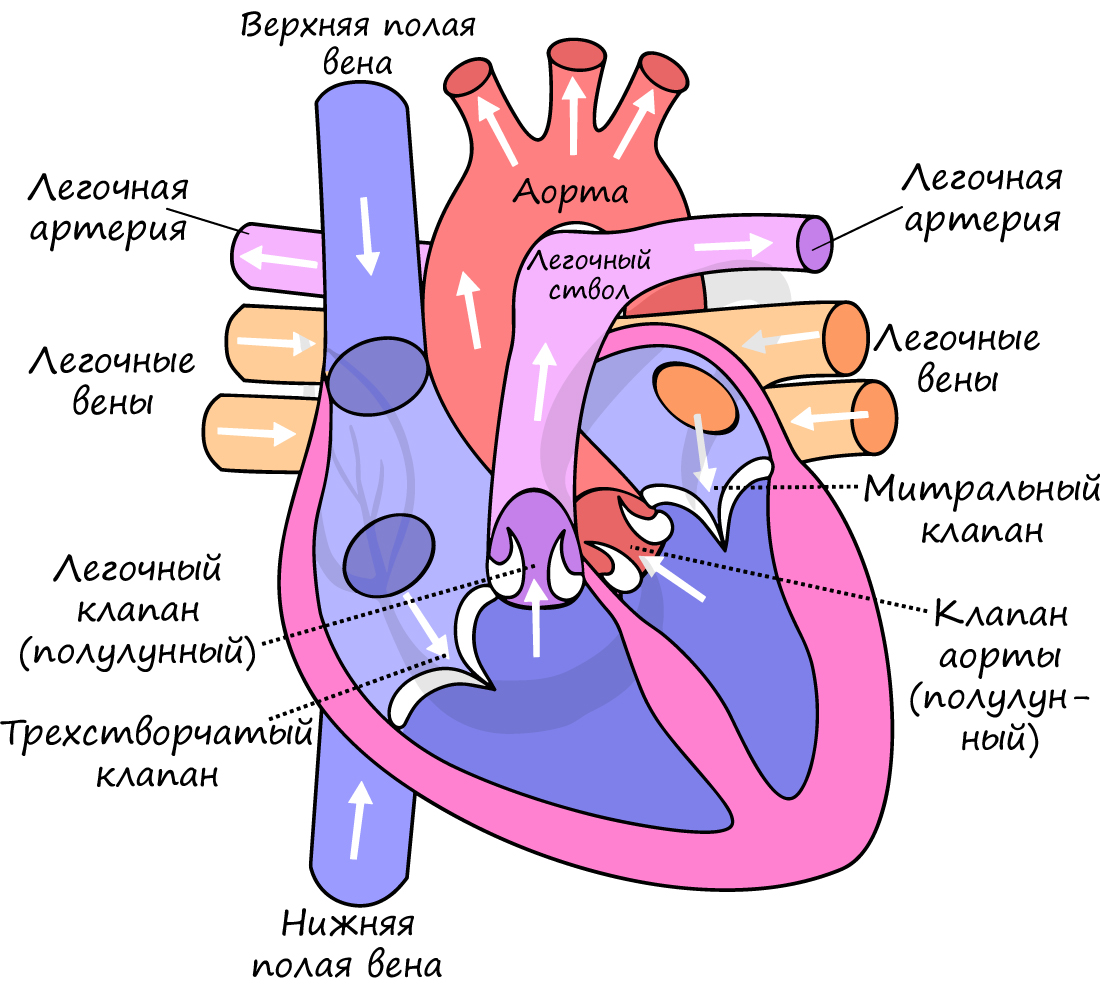

Снаружи сердце покрыто околосердечной сумкой – перикардом. Состоит из 4 камер: 2 желудочков – правого и левого, и 2 предсердий – правого и левого. Запомните, что между желудочками и предсердиями находятся створчатые клапаны.

Между правым предсердием и правым желудочком расположен трехстворчатый (трикуспидальный) клапан, между левым предсердием и левым желудочком – двустворчатый (митральный) клапан.

В сердце кровь движется однонаправленно: из предсердий в желудочки, благодаря наличию створчатых (атриовентрикулярных) клапанов (от лат. atrium – предсердие и ventriculus – желудочек).

От левого желудочка отходит самый крупный сосуд человека – аорта, диаметром 2.5 см, кровь в которой течет со скоростью 50 см в секунду. От правого желудочка отходит легочный ствол. Между левым желудочком и аортой, а также правым желудочком и легочным стволом находятся полулунные клапаны.

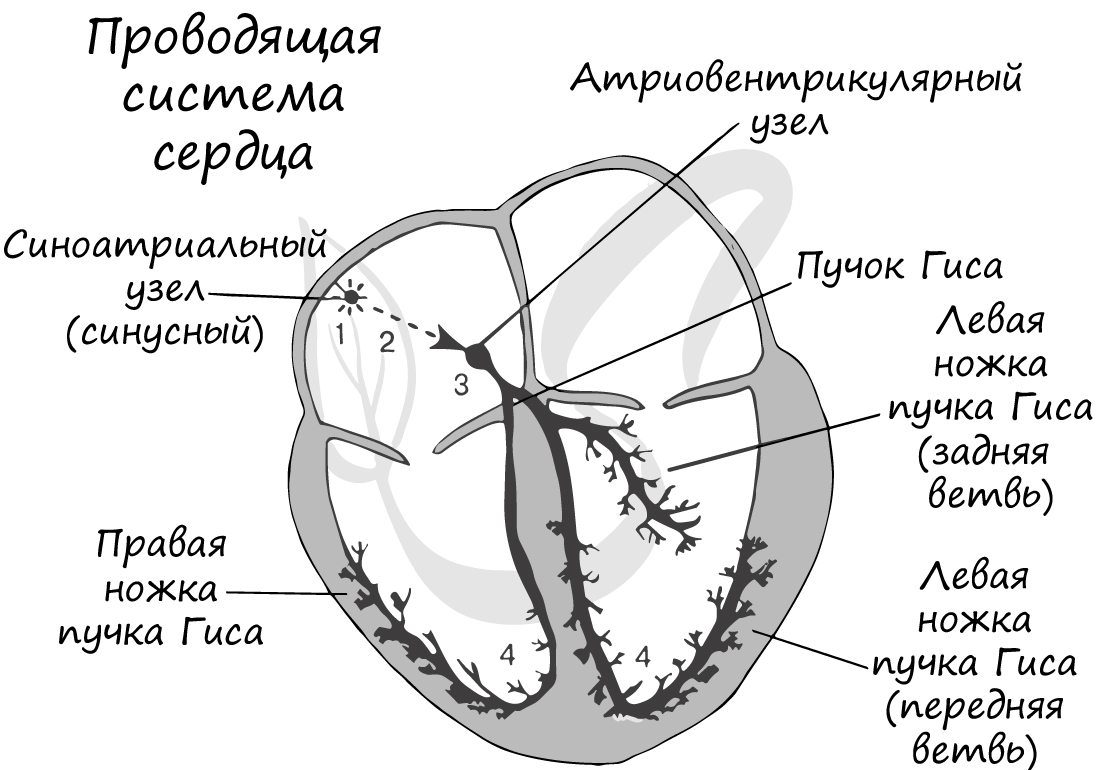

Мышечная ткань сердца представлена одиночными клетками – кардиомиоцитами, обладающими поперечной исчерченностью. Сердце обладает особым свойством – автоматией: изолированное от организма сердце продолжает сокращаться без внешних воздействий. Это связано с наличием в толще мышечной ткани особых клеток – пейсмекерных (клетки водителя ритма, атипичные кардиомиоциты), которые сами периодически генерируют нервные импульсы.

В сердце имеется проводящая система благодаря которой возбуждение, возникшее в одной части сердца, постепенно охватывает другие части. В проводящей системе выделяют синусный, атриовентрикулярный узлы, пучок Гиса и волокна Пуркинье. Именно благодаря наличию этих проводящих структур сердце способно к автоматии.

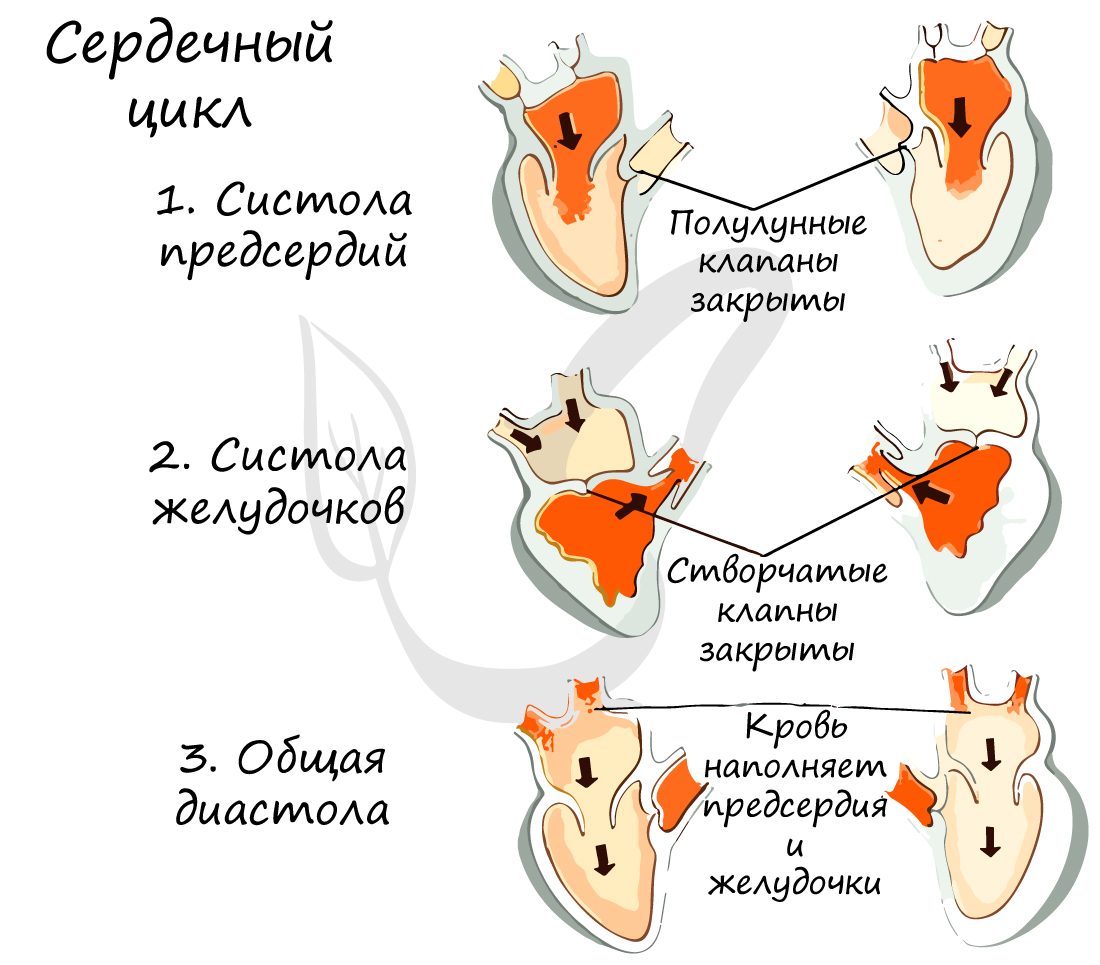

Сердечный цикл

Работа сердца заключается в последовательно сменяющих друг друга трех фазах:

- Систола предсердий (от греч. systole – сжимание, сокращение)

Длится 0,1 сек. В эту фазу предсердия сокращаются, их объем уменьшается, и кровь из них поступает в желудочки. Створчатые клапаны в период этой фазы открыты, полулунные – закрыты.

- Систола желудочков

Длится 0,3 сек. Створчатые (атриовентрикулярные) клапаны закрываются, чтобы не допустить обратного тока крови в предсердия. Мышечная ткань желудочков начинает сокращаться, их объем уменьшается: открываются полулунные клапаны. Кровь изгоняется из желудочков в аорту (из левого желудочка) и легочный ствол (из правого желудочка).

- Общая диастола (от греч. diastole – расширение)

Длится 0,4 сек. В диастолу полости сердца расширяются – мышцы расслабляются, полулунные клапаны закрываются. Створчатые клапаны открыты. В эту фазу предсердия наполняются кровью, которая пассивно поступает в желудочки. Затем цикл повторяется.

Мы уже разобрали сердечный цикл, однако я хочу акцентировать ваше внимание на некоторых деталях. В общей сложности один цикл длится 0,8 сек. Предсердия отдыхают 0,7 секунд – во время систолы желудочков и общей диастолы, а желудочки отдыхают 0,5 секунд – во время систолы предсердий и общей диастолы. Благодаря такому энергетически выгодному циклу, сердечная мышца мало утомляется при работе.

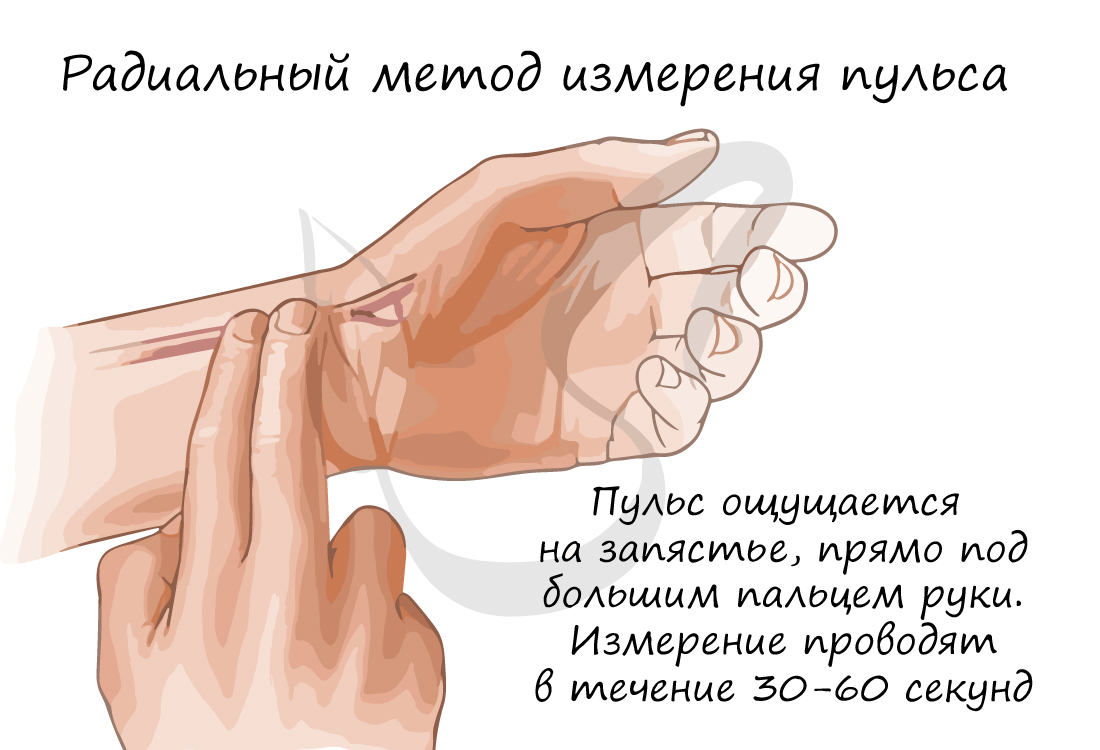

Частоту сокращений сердца (ЧСС) можно измерить с помощью пульса – толчкообразных колебаний стенок сосудов, связанных с сердечным циклом. Средняя частота пульса в норме – 60-80 ударов в минуту. У спортсмена ЧСС реже, чем у нетренированного человека. При больших физических нагрузках ЧСС может возрастать до 150 уд/мин.

Возможны изменения сердечного ритма в виде его чрезмерного урежения или учащения, соответственно выделяют: брадикардию (от греч. βραδυ – медленный и καρδιά – сердце) и тахикардию (от др.-греч. ταχύς – быстрый и καρδία – сердце). Брадикардия характеризуется урежением пульса до 30-60 уд/мин, тахикардия – выше 90 уд/мин.

Регуляторный центр деятельности сердечно-сосудистой системы лежит в продолговатом и спинном мозге. Парасимпатическая нервная система замедляет, а симпатическая нервная система ускоряет ЧСС. Оказывают влияние также гуморальные факторы (от лат. humor – влага), главным образом гормоны: надпочечников – адреналин (усиливает работу сердца), щитовидной железы – тироксин (ускоряет ЧСС).

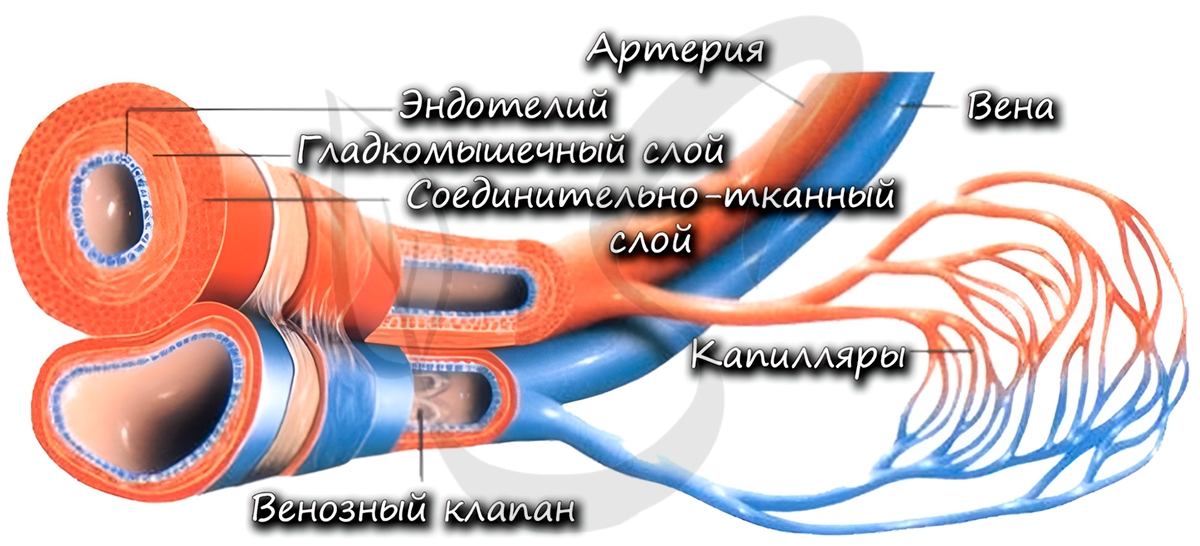

Сосуды

К тканям и органам кровь движется внутри сосудов. Они подразделяются на артерии, вены и капилляры. В общих чертах мы обсудим их строение и функции. Хочу заметить: если вы считаете, что по венам течет венозная, а по артериям – артериальная кровь, вы ошибаетесь. В следующей статье вы найдете конкретные примеры, опровергающие это заблуждение.

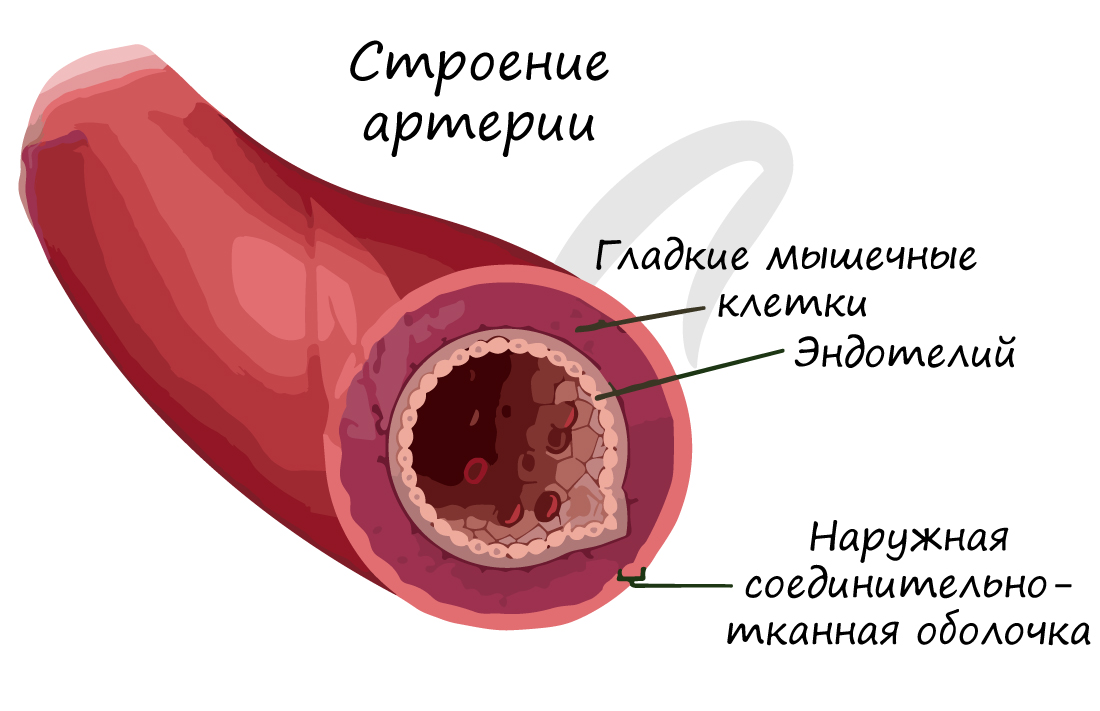

По артериям кровь течет от сердца к внутренним органам и тканям. Они обладают толстыми стенками, в составе которых имеются эластические и гладкие мышечные волокна. Давление крови в них наиболее высокое, по сравнению с венами и капиллярами, в связи с чем они и имеют вышеуказанную толстую стенку.

Изнутри артерия выстлана эндотелием – эпителиальными клетками, которые образуют однослойный пласт тонких клеток. Благодаря наличию гладких мышечных клеток в толще стенки, артерии могут сужаться и расширяться. Скорость кровотока в артериях примерно 20-40 см в секунду.

Большей частью артерии несут артериальную кровь, однако нельзя забывать об исключениях: от правого желудочка по легочным артериям к легким идет венозная кровь.

По венам кровь течет к сердцу. По сравнению со стенкой артерии, в венах меньше эластических и мышечных волокон. Давление крови в них небольшое, поэтому стенка вен тоньше, чем у артерий.

Характерный признак вен (который вы всегда заметите на схеме) наличие внутри вены клапанов. Клапаны препятствуют обратному току крови в венах – обеспечивают однонаправленное движение крови. Скорость кровотока в венах около 20 см в секунду.

Только представьте: вены поднимают кровь от ног к сердцу, действуя против силы тяжести. В этом им помогают вышеупомянутые клапаны и сокращения скелетных мышц. Вот почему очень важна физическая активность, противопоставленная гиподинамии, которая вредит здоровью, нарушая движение крови по венам.

Преимущественно в венах находится венозная кровь, однако нельзя забывать об исключениях: к левому предсердию подходят легочные вены с артериальной кровью, обогащенной кислородом после прохождения легких.

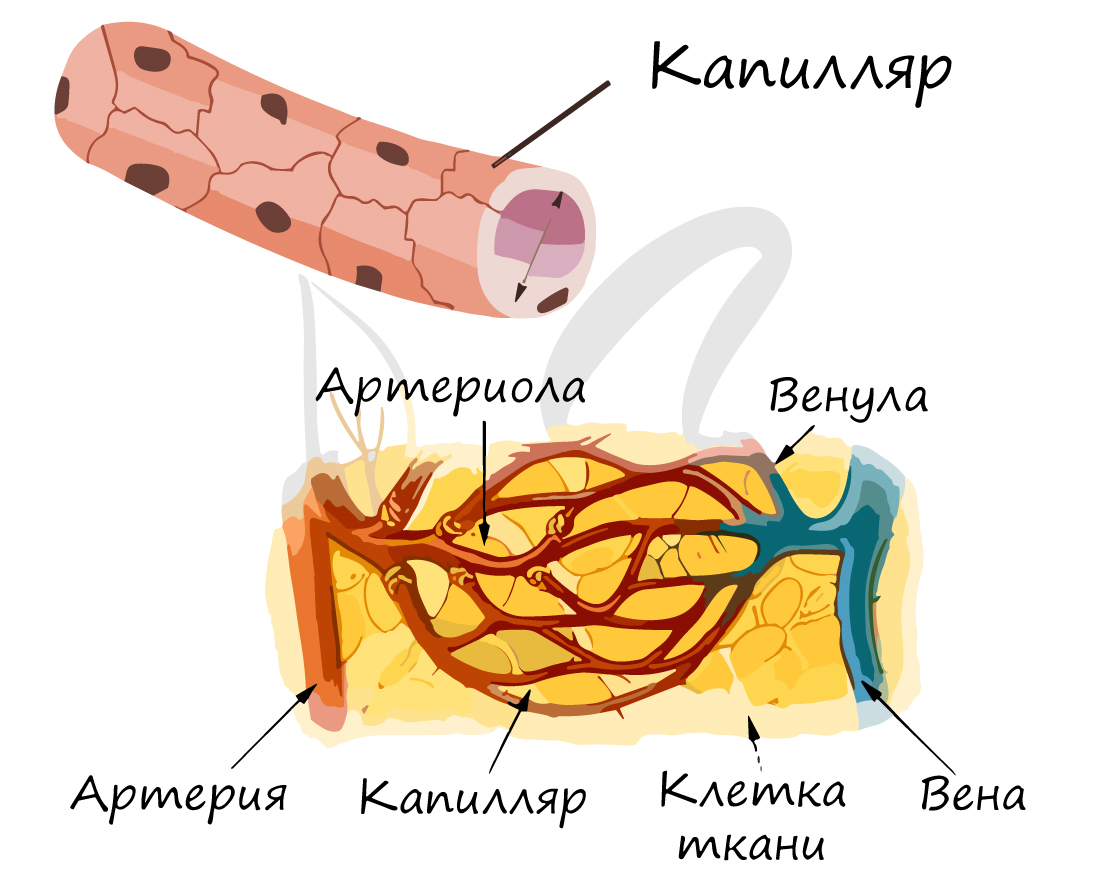

Самые мелкие кровеносные сосуды – капилляры (от лат. capillaris – волосяной). Их стенка состоит из одного слоя клеток, что делает возможным газообмен и обменные процессы различными веществами (питательными, побочными продуктами) между клетками, окружающими капилляр, и кровью в капилляре. Скорость движения крови по капиллярам самая низкая (по сравнению с артериями, венами) – составляет 0,05 мм в секунду, что необходимо для процессов обмена.

Суммарный просвет капилляров больше, чему у артерий и вен. Они подходят к каждой клетке нашего организма, именно они являются связующим звеном, благодаря которому ткани получают кислород, питательные вещества.

По мере прохождения крови по капиллярам, она теряет кислород и насыщается углекислым газом. Поэтому на картинке выше вы видите, что поначалу кровь в капиллярах артериальная, а затем – венозная.

Гемодинамика

Гемодинамикой называют процесс циркуляции крови. Важным показателем является кровяное давление – давление, оказываемое кровью на стенки кровеносных сосудов. Его величина зависит от силы сокращения сердца и сопротивления сосудов. Различают систолическое (в среднем 120 мм. рт. ст.) и диастолическое (в среднем 80 мм. рт. ст.) артериальное давление.

Систолическое артериальное давление подразумевает давление в кровеносном русле в момент сокращения сердца, диастолическое – в момент его расслабления.

При физической нагрузке и стрессе артериальное давление повышается, пульс учащается. Во время сна артериальное давление снижается, как и частота сердечных сокращений.

Уровень артериального давления – важный показатель для врача. Артериальное давление может быть повышено у пациента с болезнью почек, надпочечников, поэтому крайне важно знать и контролировать его уровень.

Повышение артериального давления, к примеру 220/120 мм рт. ст. врачи называют артериальной гипертензией (от греч. hyper – чрезмерно; говорить гипертония не совсем верно, гипертония – повышенный тонус мышц), а понижение, например до 90/60 мм. рт. ст. будет называться артериальной гипотензией (от греч. hypo – под, внизу).

Все мы, вероятно, хотя бы раз в жизни испытывали ортостатическую гипотензию – снижение уровня артериального давления при резком подъеме из положения сидя или лежа. Сопровождается легким головокружением, однако может приводить и к обмороку, потере сознания. Ортостатическая гипотензия может (в рамках нормы) проявляться у подростков.

Существует нервная регуляция гемодинамики, заключающаяся в действии на сосуды волокон симпатической нервной системы, которая сужает сосуды (давление повышается), парасимпатической нервной системы, которая расширяет сосуды (давление соответственно понижается).

На просвет сосудов оказывают действия также гуморальные факторы, распространяющиеся через жидкие среды организма. Ряд веществ оказывает сосудосуживающие действие: вазопрессин, норадреналин, адреналин, другая часть оказывает сосудорасширяющее действие – ацетилхолин, гистамин, окись азота (NO).

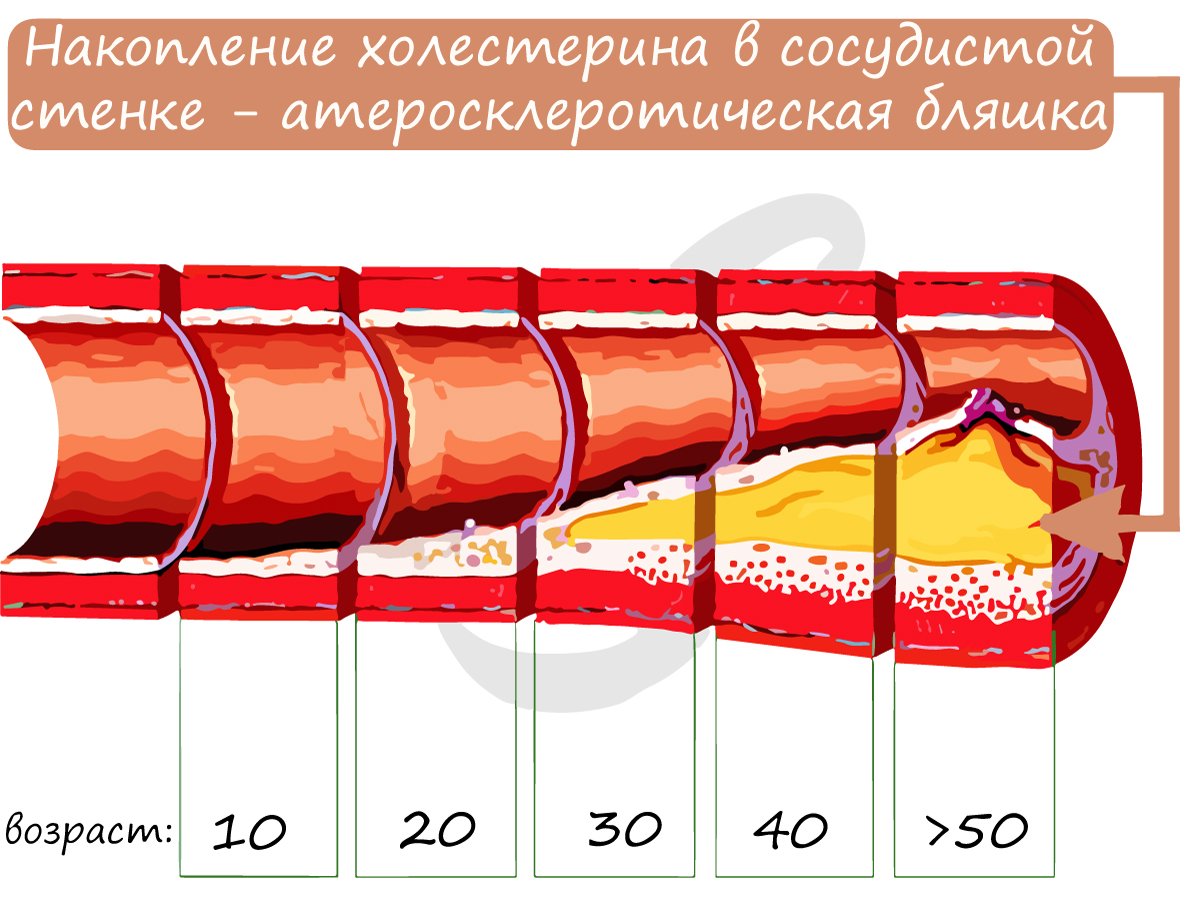

Заболевания

Атеросклероз (греч. athḗra – кашица + sklḗrōsis – затвердевание) – хроническое заболевание артерий, возникающее в результате нарушения в них обмена жиров и белков. При атеросклерозе в сосуде формируется холестериновая бляшка, которая постепенно увеличивается в размерах, приводя в итоге к полной закупорке сосуда.

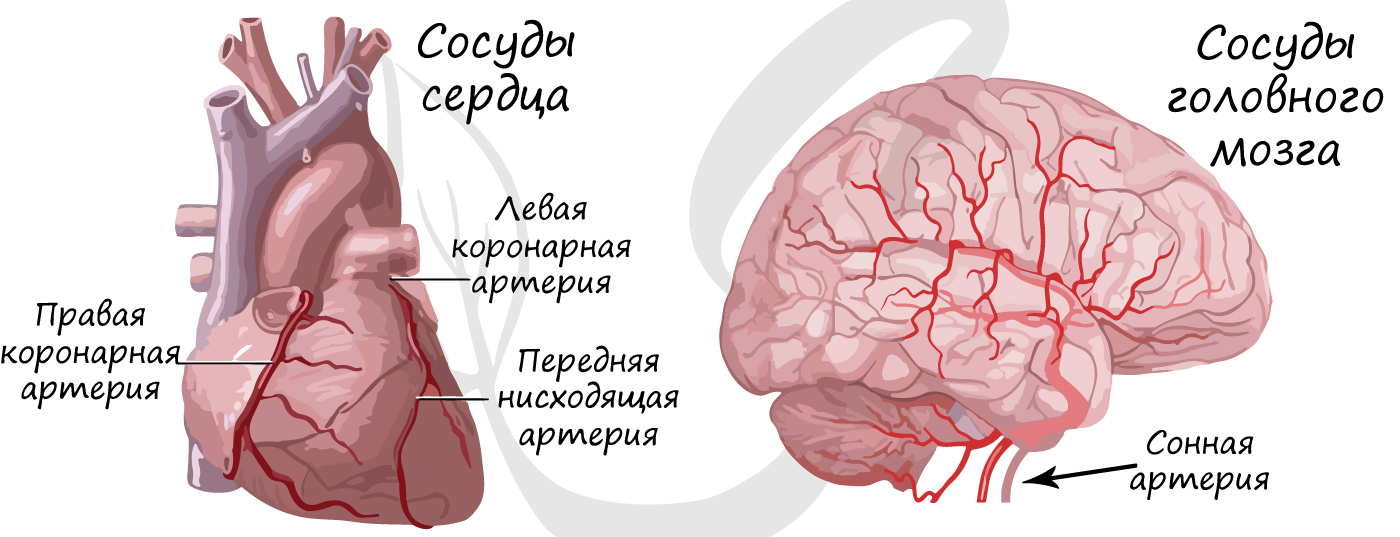

Бляшка суживает просвет сосуда, уменьшая количество крови, протекающей по нему к органу. Атеросклероз нередко затрагивает сосуды, которые питают сердце – коронарные артерии. В этом случае болезнь может проявляться болями в сердце при незначительных физических нагрузках. Если атеросклероз затрагивает сосуды головного мозга – у пациента ухудшается память, концентрация внимания, когнитивные (интеллектуальные) функции.

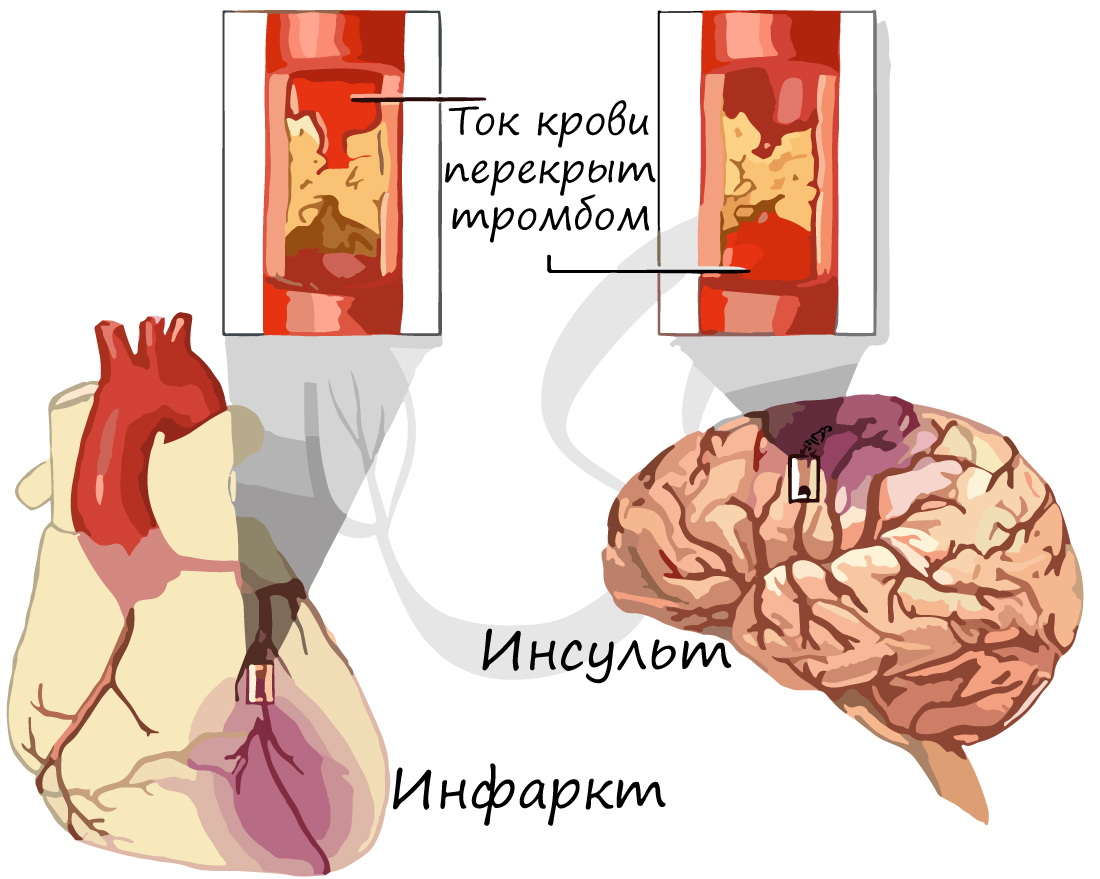

В какой-то момент атеросклеротическая бляшка может лопнуть, в этом случае происходит невероятное: кровь начинает сворачиваться прямо внутри сосуда, ведь клетки реагируют на разрыв бляшки, как на повреждение сосуда! Образуется тромб, который может закупорить просвет сосуда, после чего кровь полностью перестает поступать к органу, который этот сосуд кровоснабжает.

Такое состояние называется инфаркт (лат. infarcire – «начинять, набивать») – резкое прекращения кровотока при спазме артерии или закупорке. Инфаркт выражается в омертвлении тканей органа вследствие острого недостатка кровоснабжения. Инфаркт головного мозга называют – инсульт (лат. insultus – нападение, удар).

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник