Регуляция просвета сосудов нервная гуморальная

В этой части речь идет о нервной и гуморальной регуляции тонуса сосудов: об эфферентной иннервации сосудов, о краткой характеристике сосудодвигательных центров, о рефлекторной регуляции тонуса сосудов, о гуморальной регуляции тонуса сосудов.

Нервная и гуморальная регуляция тонуса сосудов.

От величины просвета сосудов, от их тонуса и количества выбрасываемой в них сердцем крови зависит кровоснабжение органов. Поэтому при рассмотрении регуляции функции сосудов прежде всего должна идти речь о механизмах поддержания сосудистого тонуса и о взаимодействии сердца и сосудов.

Эфферентная иннервация сосудов.

Просвет сосудов в основном регулируется симпатической нервной системой. Ее нервы самостоятельно или в составе смешанных двигательных нервов подходят ко всем артериям и артериолам и оказывают сосудосуживающее влияние. Яркой демонстрацией этого влияния являются опыты Клода Бернара, проведенные на сосудах уха кролика. В этих опытах на шее кролика с одной стороны перерезали симпатический нерв, после чего наблюдали покраснение уха оперированной стороны и небольшое повышение его температуры вследствие расширения сосудов и увеличения кровоснабжения уха. Раздражение периферического конца перерезанного симпатического нерва вызывало суждение сосудов и побледнение уха.

Симпатические нервы, иннервирующие большинство сосудов брюшной полости, подходят к ним в составе чревного нерва. К сосудам конечностей симпатические волокна идут вместе с двигательными нервами.

Под влиянием симпатической нервной системы мышцы сосудов находятся в состоянии сокращения – тонического напряжения.

В естественных условиях жизнедеятельности организма изменение просвета большинства сосудов (их суждение и расширение) происходит за счет изменения количества импульсов, идущих по симпатическим нервам. Частота этих импульсов невелика – приблизительно один импульс в секунду. Под влиянием рефлекторных воздействий их количество может быть увеличено или уменьшено. При увеличении количества импульсов тонус сосудов повышается – происходит их сужение. Если количество импульсов уменьшается, то сосуды расширяются.

Парасимпатическая нервная система оказывает сосудорасширяющее влияние лишь на сосуды некоторых органов. В частности, он расширяет сосуды языка, слюнных желез и половых органов. Только эти три органа имеют двойную иннервацию: симпатическую (сосудосуживающую) и парасимпатическую (сосудорасширяющую).

Краткая характеристика сосудодвигательных центров.

Нейроны симпатической нервной системы, по отросткам которых идут импульсы к сосудам, расположены в боковых рогах серого вещества спинного мозга. Уровень активности этих нейронов зависит от влияний вышележащих отделов центральной нервной системы.

В 1871 году Ф.В.Овсянников показал, что в продолговатом мозге находятся нейроны, под влиянием которых происходит сужение сосудов. Этот центр получил название сосудодвигательного. Его нейроны сосредоточены в продолговатом мозге на дне IV желудочка вблизи ядра блуждающего нерва.

В сосудодвигательном центре различают два отдела: прессорный, или сосудосуживающий, и депрессорный, или сосудорасширяющий. При раздражении нейронов прессорного центра наступает сужение сосудов и повышение кровяного давления, а при раздражении депрессорного – расширение сосудов и уменьшение кровяного давления. Нейроны депрессорного центра в момент их возбуждения вызывают понижение тонуса прессорного центра, в результате чего уменьшается количество тонизирующих импульсов, идущих к сосудам, и наступает их расширение.

Импульсы от сосудосуживающего центра головного мозга поступают к боковым рогам серого вещества спинного мозга, где располагаются нейроны симпатической нервной системы, образующие сосудосуживающий центр спинного мозга. От него по волокнам симпатической нервной системы импульсы идут к мышцам сосудов и вызывают их сокращение, вследствие чего наступает сужение сосудов.

Рефлекторная регуляция тонусов сосудов.

Различают собственные сердечно-сосудистые рефлексы и сопряженные.

Сопряженные сердечно-сосудистые рефлексы делят на две группы: экстерорецептивные (возникающие при раздражении рецепторов лежащих на поверхности тела) и интерорецептивные (возникающие при раздражении рецепторов внутренних органов).

Любое действие на организм, приходящее от экстерорецепторов, прежде всего повышает тонус сосудодвигательного центра и вызывает прессорную реакцию. Так, при механическом или болевом раздражении кожи сильном раздражении зрительного и других рецепторов наступает рефлекторное сужение сосудов.

С сосудистыми реакциями связано перераспределение крови в организме и кровоснабжение работающих органов.

Особенно большое значение в перераспределении крови в организме имеют реакции, возникающие при раздражении интерорецепторов и рецепторов с работающих мышц. Обеспечение работающих мышц кислородом и питательными веществами происходит за счет расширения сосудов и увеличения кровоснабжения работающих мышц. Расширение сосудов происходит при раздражении хеморецепторов продуктами обмена -АТФ, молочной, угольной и другими кислотами, которые вызывают уменьшение тонуса и расширение сосудов. В расширенные сосуды поступает больше крови и тем улучшается питание работающих мышц. Но при этом рефлекторно происходит перераспределение крови. Под влиянием эфферентных импульсов из сосудодвигательного центра происходит сужение сосудов неработающих органов. Расширенные сосуды работающих органов оказываются нечувствительными к этим сосудосуживающим импульсам.

Гуморальная регуляция тонуса сосудов.

Химические вещества, влияющие на просвет сосудов, делятся на сосудосуживающие и сосудорасширяющие.

Наиболее мощным сосудосуживающим действием обладают адреналин и норадреналин. Они вызывают сужение артерий и артериол кожи, легких и органов брюшной полости. Одновременно они вызывают расширение сосудов сердца и мозга.

Адреналин – биологически очень активный препарат и действует в очень малых концентрациях. Достаточно 0,0002 мг адреналина на 1 кг массы тела, чтобы вызывать сужение сосудов и повышение кровяного давления. Сосудосуживающее действие адреналина осуществляется разными путями. Он действует непосредственно на стенку сосудов и уменьшает мембранный потенциал ее мышечных волокон, повышая возбудимость и создавая условия для быстрого возникновения возбуждения. Адреналин влияет на гипоталамус и приводит к усилению потока сосудосуживающих импульсов и увеличению количества выделяемого вазопрессина.

Косвенное влияние на изменение просвета сосудов и поддержание постоянства кровяного давления имеет образующийся в почках ренин. Его образование увеличивается при уменьшении количества натрия в крови и снижения кровяного давления. Взаимодействуя с белком плазмы гипертензиногеном, он образует биологически активное вещество гипертензин, вызывающий сужение сосудов и повышение давления крови.

К сосудосуживающим факторам относится серотонин, который, суживая поврежденный сосуд, способствует уменьшению кровотечения.

Сосудорасширяющим действием обладают ацетилхолин, противогипертензиноген, медулин, брадикинин, простогландины, гистамин и др.

Ацетилхолин вызывает расширение мелких артерий и уменьшение кровяного давления. Его действие кратковременно, так как в крови он быстро разрушается.

Противогипертензиноген постоянно находится в крови наряду с гипертензиногеном, уравновешивая его действие. Колебания его количества в крови направлены на поддержание постоянства кровяного давления.

В почках образуется медулин, вызывающий расширение сосудов.

Брадикинин образуется в тканях поджелудочной и подчелюстной желез, в легких, коже и др. Он понижает тонус гладкой мускулатуры артериол, способствуя понижению давления крови.

Гистамин образуется в процессе обмена веществ в скелетной мускулатуре, в коже, в стенках желудка и кишечника и др. Под влиянием гистамина расширяются артериолы и увеличивается кровенаполнение капилляров, в связи с чем в них задерживается большое количество крови. Поэтому уменьшается приток крови к сердцу, что приводит к падению кровяного давления в артериях.

Источник

Оглавление темы “Сосудистый тонус. Эндотелий сосудов. Кровоснабжение головного мозга. Кровоснабжение сердца ( миокарда ).”: Нервная регуляция тонуса сосудов. Парасимпатические воздействия на сосуды. Влияние симпатической нервной системы на сосуды.Нейрогенное сужение сосудов осуществляется путем возбуждения адренергических волокон, которые действуют на гладкие мышцы сосудов путем высвобождения в области нервных окончаний медиатора адреналина. Торможение импульсов в симпатических нервных волокнах влияет на гладкие мышцы сосудов путем снижения их тонуса. Парасимпатические вазодилататорные волокна холинергической природы доказаны для группы волокон сакрального отдела, идущих в составе п. pelvicus. В блуждающих нервах отсутствуют сосудорасширяющие волокна для органов брюшной полости. В скелетных мышцах доказано наличие симпатических вазодилататорных нервных волокон, которые являются холинергическими. Внутрицен-тральный путь этих волокон начинается в моторной зоне коры мозга. Тот факт, что эти волокна могут возбуждаться при стимуляции двигательной области коры мозга, позволяет предположить, что они вовлекаются в системную реакцию, способствующую увеличению кровотока в скелетных мышцах в начале их работы. Гипоталамическое представительство этой системы волокон указывает на их участие в эмоциональных реакциях организма.

У теплокровных отсутствует «дилататорный» центр с особой системой «дилататорных» волокон. Вазомоторные сдвиги бульбоспинального уровня осуществляются исключительно путем изменения числа возбужденных констрикторных волокон и частоты их разрядов, т. е. сосудодвигательные эффекты возникают только путем возбуждения или торможения констрикторных волокон симпатических нервов. Адренергические волокна при электрической стимуляции могут передавать импульсацию с частотой 80—100 в 1 с. Однако в физиологическом покое частота импульсов в них составляет 1—3 в 1 с и может увеличиваться при прессорном рефлексе только до 12—15 имп/с. Из сказанного ясно, что практически весь диапазон величин сосудистых реакций, которые можно получить при электрической стимуляции нервов, соответствует увеличению частоты импульсов всего лишь на 1—12 в 1 мин, что вегетативная нервная система в норме функционирует при частоте разрядов значительно меньшей 10 имп/с. Электрическая стимуляция соответствующих симпатических волокон приводит к достаточно сильному повышению сопротивления сосудов скелетных мышц, кишечника, селезенки, кожи, печени, почки, жира; эффект выражен слабее в сосудах мозга, сердца. В сердце и почке этой вазоконстрикции противостоят местные вазодилататорные влияния, опосредованные активацией функций основных или специальных клеток ткани, одновременно запускаемые нейрогенным адренергическим механизмом. В результате такой суперпозиции двух механизмов выявление адренергической нейрогенной вазоконстрикции в сердце и почке составляет более сложную, чем для других органов, задачу. Общая закономерность все же состоит в том, что во всех органах стимуляция симпатических волокон вызывает активацию гладких мышц сосудов, иногда маскируемую одновременными или вторичными тормозными эффектами. При рефлекторном возбуждении симпатических нервных волокон, как правило, имеет место повышение сопротивления сосудов всех изученных областей (рис. 9.22). При торможении симпатической нервной системы (рефлексы с полостей сердца, депрессорный синокаротидный рефлекс) наблюдается обратный эффект. Различия между рефлекторными вазомоторными реакциями органов в основном количественные, качественные — обнаруживаются значительно реже. Одновременная параллельная регистрация сопротивления в различных сосудистых областях свидетельствует о качественно однозначном характере активных реакций сосудов при нервных влияниях. Учитывая небольшую величину рефлекторных констрикторных реакций сосудов сердца и мозга, можно полагать, что в естественных условиях кровоснабжения этих органов симпатические вазоконстрикторные влияния наних нивелируются метаболическими и общими гемодинамическими факторами, в результате чего конечным эффектом может быть расширение сосудов сердца и мозга. Этот суммарный дилататорный эффект обусловлен сложным комплексом влияний на указанные сосуды, а не только нейро-генных. Кроме того, эти отделы сосудистой системы обеспечивают обмен веществ в жизненно важных органах, поэтому слабость вазоконстриктор-ных рефлексов в этих органах обычно интерпретируют тем, что выраженные симпатические констрикторные влияния на сосуды мозга и сердца биологически нецелесообразно, так как это значительно уменьшало бы их кровоснабжение. Видео механизмы регуляции тонуса сосудов – профессор, д.м.н. П.Е. Умрюхин– Также рекомендуем “Влияние простогландинов на сосуды. Воздействие кининов на стенку сосуда.” |

Источник

Гуморально-гормональная регуляция тонуса сосудов. Нейрогенная регуляция сосудов

Следует отметить, что одним из важных стимуляторов синтеза оксида азота является механическая деформация эндотелиальных клеток потоком крови – так называемая деформация сдвига эндотелия.

Помимо оксида азота эндотелий вырабатывает другие вазодилататоры: простациклин (простагландин I2), эндотелиальный фактор гиперполяризации, адреномедулин, натрийуретический пептид С-типа. В эндотелии функционирует калликреин-кининовая система, продуцирующая мощнейший пептидный дилататор брадикинин (Куликов В.П., Киселев В.И., Тезов А.А., 1987).

Эндотелий вырабатывает и вазоконстрикторы: эндотелины, тромбоксан (простагландин А2), ангиотензин II, простагландин Н2. Эндотелии 1 (ЕТ1) является наиболее мощным из всех известных вазоконстрикторов.

Эндотелиальные факторы влияют на адгезию и агрегацию тромбоцитов. Простациклин – важнейший антиагрегант, а тромбоксан, напротив, стимулирует адгезию и агрегацию тромбоцитов.

Нарушение этого баланса обозначается как дисфункция эндотелия, которая играет важную роль в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Важнейшими лабораторными маркерами дисфункции эндотелия являются эндотелины и фактор Виллебранда.

Гуморально-гормональная регуляция. В основном осуществляется посредством баланса активности прессорной ренин-ангиотензин-альдостероновой и депрессорной калликреин-кининовой систем крови. Эти системы связаны посредством ангиотензин превращающего фермента (АПФ). АПФ превращает неактивный ангиотензин I в ангиотензин II, который является вазоконстриктором и стимулирует выработку альдостерона в коре надпочечников, что сопровождается задержкой воды в организме и способствует подъему АД. Одновременно АПФ является основным ферментом разрушения брадикинина и таким образом устраняет его депрессорный эффект. Поэтому ингибиторы АПФ эффективно снижают АД при гипертензии, изменяя баланс систем в сторону кининовой.

Нейрогенная регуляция. Как уже отмечалось, ведущим эфферентным звеном в нейрогенном контроле сосудистого тонуса является симпатическая нервная система. Известна так называемая ишемическая реакция ЦНС. При значительном снижении системного АД возникает ишемия сосудодвигательного центра и активация симпатической нервной системы. Медиатором последней является норадреналин, вызывающий тахикардию (1-рецепторы) и увеличение тонуса сосудов (1 и 2-рецепторы).

Афферентное звено нейрогенной регуляции сосудистого тонуса представлено барорецепторами и хеморецепторами, расположенными в дуге аорты и каротидном синусе.

Барорецепторы реагируют на степень и скорость растяжения стенки сосудов. Хеморецепторы реагируют на изменение в крови концентрации СО2. Чувствительные волокна от барорецепторов и хеморецепторов дуги аорты и каротидного синуса проходят в составе синокаротидного нерва, ветвей языкоглоточного нерва и депрессорного нерва.

Нейрогенная регуляция обеспечивает постоянный (тонический) контроль над резистивными сосудами большинства сосудистых областей и экстренное рефлекторное регулирование, например, при приеме ортостатического положения. В этом и других случаях, когда давление в каротидном синусе и дуге аорты резко падает, включается каротидный барорефлекс, который через активацию барорецепторов и симпатическую нервную систему суживает сосуды, активирует работу сердца и обеспечивает подъем АД. Барорецепторный рефлекс срабатывает, наоборот, на повышение АД, что обеспечивает его снижение через торможение симпатических влияний и активацию блуждающего нерва. Хеморецепторный рефлекс обеспечивает подъем артериального давления посредством активации симпатических влияний в условиях гипоксии, когда в крови накапливается углекислым газ.

– Также рекомендуем “Признаки изменения сосудистой резистентности. Упругость и эластичность сосудов”

Оглавление темы “Норма и патология сосудов”:

1. Сосудистый тонус. Контроль тонуса сосудов

2. Гуморально-гормональная регуляция тонуса сосудов. Нейрогенная регуляция сосудов

3. Признаки изменения сосудистой резистентности. Упругость и эластичность сосудов

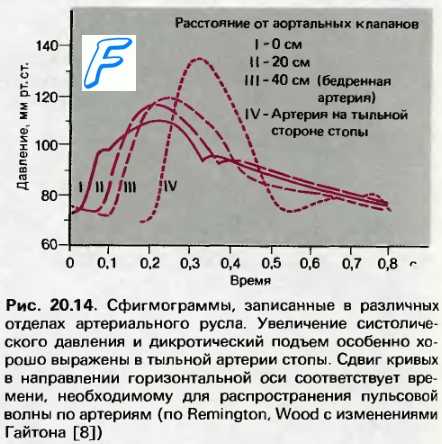

4. Пульсативность артерий. Винтовое движение крови

5. Доказательство винтового движения крови. Импульсно-волновая допплерография кровотока

6. Типовые нарушения регионального кровообращения. Артериальная гиперемия

7. Коллатеральный кровоток. Местные нарушения кровообращения

8. Гемодинамическая значимость сосудистых поражений. Факторы влияющие на значимость нарушений кровотока

9. Ультразвук. Характеристика и параметры ультразвука

10. Физические параметры ультразвука. Диагностический ультразвук

Источник