Регуляция работы кровеносных сосудов

Сердце и кровеносные сосуды – основная транспортная система человеческого организма. Строение и функции сердечно-сосудистой системы, регуляция ее работы. Сердечный цикл. Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Тренировка сердца.

Сердечно-сосудистая система обеспечивает все процессы метаболизма в организме человека и является компонентом различных функциональных систем, определяющих гомеостаз. Основой кровообращения является сердечная деятельность.

Наше сердце всегда первым откликается на потребности организма: будь то физические нагрузки, подъем в горы, воздействие эмоций или других факторов. Так, при средней продолжительности жизни человека в 70 лет оно сокращается свыше 2,5 миллиардов раз. За это время перекачивается огромное количество крови, для перевозки которой потребовался бы состав из 4 000 000 вагонов. И эта работа выполняется органом, масса которого 250 г (у женщин) и немногим больше 300 г (у мужчин).

У людей, занимающихся спортом, сердце в состоянии напряжения может работать с частотой свыше 200 сокращений в минуту и при этом обладать удивительной выносливостью. В это время увеличивается сила и скорость сокращений сердца, а через его сосуды проходит крови в 4-5 раз больше, чем в состоянии покоя . Мышца сердца при этом не испытывает дефицита питательных веществ и кислорода. Однако нетренированным людям стоит только немного пробежаться, как у них появляется сердцебиение и одышка. Почему это происходит? Давайте попробуем разобраться и решить для себя: действительно ли так важны для нашего организма занятия спортом.

Рассмотрим кратко строение сердечно-сосудистой системы и ее функции.

Сердечно-сосудистую систему составляют: | |||

Сосуды, отводящие кровь от сердца, называют артериями, а доставляющие ее к сердцу – венами. Сердечно-сосудистая система обеспечивает движение крови по артериям и венам и осуществляет кровоснабжение всех органов и тканей, доставляя к ним кислород и питательные вещества и выводя продукты обмена. Она относится к системам замкнутого типа, то есть артерии и вены в ней соединены между собой капиллярами. Кровь никогда не покидает сосуды и сердце, только плазма частично просачивается сквозь стенки капилляров и омывает ткани, а затем возвращается в кровяное русло.

Строение и работа сердца человека. Сердце – полый симметричный мышечный орган размером примерно с кулак человека, которому оно принадлежит. Сердце разделено на правую и левую части, каждая из которых имеет две камеры: верхнюю (предсердие) для сбора крови и нижнюю (желудочек) с впускным и выпускным клапанами для предотвращения обратного тока крови. Стенки и перегородки сердца представляют собой мышечную ткань сложного слоистого строения, называемую миокардом.

Сердце обладает уникальным свойством самовозбуждения, то есть импульсы к сокращению зарождаются в нем самом. | |||

Если извлечь у животного сердце и подключить к нему аппарат искусственного кровообращения, оно будет продолжать сокращаться, будучи лишенным каких бы то ни было нервных связей. Это свойство автоматизма обеспечивает проводящая система сердца, расположенная в толще миокарда. Она способна генерировать собственные и проводить поступающие из нервной системы электрические импульсы, вызывающие возбуждение и сокращение миокарда. Участок сердца в стенке правого предсердия, где возникают импульсы, вызывающие ритмические сокращения сердца, называют водителем ритма. Тем не менее, сердце связано с центральной нервной системой нервными волокнами, оно иннервируется более чем двадцатью нервами. Казалось бы, зачем они, если сердце может сокращаться самостоятельно?

Регуляция работы сердца. Нервы выполняют функцию регуляции сердечной деятельности, которая служит еще одним примером поддержания постоянства внутренней среды (гомеостаза).

Сердечная деятельность регулируется нервной системой – одни нервы увеличивают частоту и силу сердечных сокращений, а другие – уменьшают. | |||

Импульсы по этим нервам поступают на водитель ритма, заставляя его работать сильнее или слабее. Если перерезать оба нерва, сердце все равно будет сокращаться, но с постоянной скоростью, так как перестанет приспосабливаться к потребностям организма. Эти нервы, усиливающие или ослабляющие сердечную деятельность, составляют часть вегетативной (или автономной) нервной системы, которая регулирует непроизвольные функции организма. Примером такой регуляции является реакция на внезапный испуг – вы чувствуете, что сердце “замирает”. Это приспособительная реакция ухода от опасности.

Коротко рассмотрим, как происходит регуляция сердечной деятельности в организме (рисунок 1.5.6).

Рисунок 1.5.6. Гомеостатическая регуляция сердечной деятельности

Нервные центры, регулирующие деятельность сердца, находятся в продолговатом мозге. В эти центры поступают импульсы, сигнализирующие о потребностях тех или иных органов в притоке крови. В ответ на эти импульсы продолговатый мозг посылает сердцу сигналы: усилить или ослабить сердечную деятельность. Потребность органов в притоке крови регистрируется двумя типами рецепторов – рецепторами растяжения (барорецепторами) и хеморецепторами. Барорецепторы реагируют на изменение кровяного давления – повышение давления стимулирует эти рецепторы и заставляет посылать в нервный центр импульсы, активирующие тормозящий центр. При понижении давления, наоборот, активируется усиливающий центр, сила и частота сердечных сокращений увеличиваются и кровяное давление повышается. Хеморецепторы “чувствуют” изменения концентрации кислорода и углекислого газа в крови. Например, при резком увеличении концентрации углекислого газа или понижении концентрации кислорода эти рецепторы тотчас же сигнализируют об этом, заставляя нервный центр стимулировать сердечную деятельность. Сердце начинает работать более интенсивно, количество крови, протекающей через легкие, увеличивается и газообмен улучшается. Таким образом, перед нами пример саморегулирующейся системы.

Но не только нервная система влияет на работу сердца. На функции сердца влияют и гормоны, выделяемые в кровь надпочечниками. Например, адреналин усиливает сердцебиение, другой гормон, ацетилхолин, наоборот, угнетает сердечную деятельность.

Теперь, наверное, вам не составит труда понять, почему, если резко встать из лежачего положения, может даже наступить кратковременная потеря сознания. В вертикальном положении кровь, питающая мозг, движется против силы тяжести, поэтому сердце вынуждено приспосабливаться к этой нагрузке. В лежачем положении голова ненамного выше сердца, и такой нагрузки не требуется, поэтому барорецепторы дают сигналы ослабить частоту и силу сердечных сокращений. Если же неожиданно встать, то барорецепторы не успевают сразу отреагировать, и на какой-то момент произойдет отток крови от мозга и, как следствие, головокружение, а то и помутнение сознания. Как только по команде барорецепторов темп сердечных сокращений ускорится, кровоснабжение мозга окажется нормальным, и неприятные ощущения исчезнут.

Сердечный цикл. Работа сердца совершается циклически. Перед началом цикла предсердия и желудочки находятся в расслабленном состоянии (так называемая фаза общего расслабления сердца) и наполнены кровью. Началом цикла считают момент возбуждения в водителе ритма, в результате которого начинают сокращаться предсердия, и в желудочки попадает дополнительное количество крови. Затем предсердия расслабляются, а желудочки начинают сокращаться, выталкивая кровь в отводящие сосуды (легочную артерию, несущую кровь в легкие, и аорту, доставляющую кровь в остальные органы). Фаза сокращения желудочков с изгнанием из них крови называется систолой сердца. После периода изгнания желудочки расслабляются, и наступает фаза общего расслабления – диастола сердца.

С каждым сокращением сердца у взрослого человека (в состоянии покоя) в аорту и легочный ствол выбрасывается 50-70 мл крови, в минуту – 4-5 л. При большом физическом напряжении минутный объем может достигать 30-40 л. | |||

Во время диастолы полости желудочков и предсердий вновь заполняются кровью, одновременно происходит восстановление энергетических ресурсов в клетках миокарда за счет сложных биохимических процессов, в том числе за счет синтеза аденозинтрифосфата. Затем цикл повторяется. Этот процесс фиксируется при измерении артериального давления – верхний предел, регистрируемый в систоле, называют систолическим, а нижний (в диастоле) – диастолическим давлением. Измерение артериального давления (АД) является одним из методов, позволяющим контролировать работу и функционирование сердечно-сосудистой системы.

Одним из первых, кто детально проанализировал показатели АД, был немецкий физиолог К. Людвиг. Он вводил канюлю в сонную артерию собаки и регистрировал АД с помощью ртутного манометра, с которым была соединена канюля. В манометр погружался поплавок, который соединялся с прибором, регистрирующим колебания различной амплитуды.

В настоящее время АД измеряют бескровным методом с помощью специального прибора – тонометра, что позволяет определить следующие показатели:

1. Минимальное, или диастолическое АД – это та наименьшая величина, которой достигает давление в плечевой артерии к концу диастолы. Минимальное давление зависит от степени проходимости или величины оттока крови через систему капилляров, частоты сердечных сокращений. У молодого здорового человека минимальное давление составляет – 80 мм рт.ст.

2. Максимальное, или систолическое АД – это давление, выражающее весь запас потенциальной и кинетической энергии, которым обладает движущаяся масса крови на данном участке сосудистого русла. В норме у здоровых людей максимальное давление составляет 120 мм рт.ст.

В медицинской практике для определения работы и состояния сердечно-сосудистой системы используют различные методы исследования сердечно-сосудистой системы, информативность, клиническая значимость и клиническая доступность которых весьма различны. В настоящее время ведущее место в клинической практике занимают такие методы как электрокардиография, эхокардиография, рентгенокардиография (более подробно о которых рассказано в разделе 2.1.2) и многие другие. Подобные исследования проводятся специалистами с помощью различных приборов в лечебных учреждениях.

Сердце – это мышечный насос, основная функция которого – сократительная – заключается в непрерывном круговом перемещении крови по всему организму. Кислород доставляется от легких к тканям, а углекислый газ, являющийся одним из “шлаков”, – к легким, где кровь снова обогащается кислородом. Кроме того, с кровью во все клетки организма доставляются питательные вещества, а из них уносятся другие “шлаки”, которые с помощью органов выделения (например почки) удаляются из организма, как зола из печки хорошим хозяином.

От сердца кровь движется по артериям, артериолам и капиллярам. Самая крупная артерия – аорта, она идет непосредственно от сердца (от левого желудочка), самые мелкие сосуды – капилляры, через стенки которых и происходит обмен веществ между кровью и тканями. Кровь, насыщенная углекислым газом и отходами обмена веществ, собирается в венулах и далее по венам, освобождаясь от шлаков в органах выделения, движется обратно к сердцу, которое выталкивает ее в легкие для освобождения от углекислого газа и обогащения кислородом. Обогащенная кислородом кровь из легких по легочным венам поступает в левое предсердие, перекачивается левым желудочком в аорту, и начинается новый цикл кругового перемещения крови.

Коронарные артерии и вены снабжают саму сердечную мышцу (миокард) кислородом и питательными веществами. Это питание для сердца, которое выполняет такую важную и большую работу.

Различают большой и малый (легочный) круг кровообращения. | |||

Малый круг начинается в правом желудочке и заканчивается в левом предсердии. Он служит для питания сердца, обогащения крови кислородом. Большой круг (от левого желудочка до правого предсердия) отвечает за кровоснабжение всего тела, кроме легких.

Стенки кровеносных сосудов очень эластичны и способны растягиваться и сужаться в зависимости от давления крови в них. Мышечные элементы стенки кровеносных сосудов всегда находятся в определенном напряжении, которое называют тонусом. Тонус сосудов, а также сила и частота сердечных сокращений обеспечивают в кровяном русле давление, необходимое для доставки крови во все участки тела. Этот тонус, так же как интенсивность сердечной деятельности, поддерживается с помощью вегетативной нервной системы. В зависимости от потребностей организма парасимпатический отдел, где основным посредником (медиатором) является ацетилхолин, расширяет кровеносные сосуды и замедляет сокращения сердца, а симпатический (посредник – норадреналин) – наоборот, суживает сосуды и ускоряет работу сердца.

Тренировка сердца. Теперь попробуем разобраться, почему у нетренированного человека при незначительной физической нагрузке появляются признаки “кислородного голодания”: сердцебиение, одышка и другие. К примеру, во время бега, тяжелой физической работы потребность организма в кислороде возрастает примерно в 8 раз. А это означает, что сердце должно перекачивать в 8 раз больше крови, чем обычно.

Знаете ли вы, что…

Ученые подсчитали, что за сутки сердце расходует количество энергии, достаточное для поднятия груза в 900 кг на высоту 14 м (!)

У человека, ведущего малоподвижный образ жизни, учащение сердечных сокращений не приводит к увеличению кровоснабжения сердца, как это требуется организму. В этом случае мышца сердца и скелетные мышцы получают недостаточное количество кислорода, работают в условиях кислородного голодания, в результате накапливаются вредные продукты обмена веществ, что приводит к более быстрому износу сердечной мышцы. Нетренированное сердце со слабой сердечной мышцей не может долго работать с повышенной нагрузкой. Оно быстро устает, причем кровоснабжение сначала ненадолго усиливается, а затем ухудшается. Поэтому человек должен с детства заботиться о своем сердце и тренировать его.

Подвижный образ жизни, физическая работа заметным образом способствуют укреплению сердечной мышцы. | |||

Подробная информация о препаратах, применяемых при болезнях сердечно-сосудистой системы представлена в главе 3.5.

Источник

Содержание:

- § 1 Нервная регуляция сердца

- § 2 Гуморальный эффект

- § 3 Автоматия сердца

- § 4 Краткий итог урока

§ 1 Нервная регуляция сердца

У человека в течение жизни постоянно происходит изменение параметров физического и эмоционального состояния. Потребность тканей в кислороде и питательных веществах при этом также изменяется. Сердце, как перекачивающий механизм, должно изменять свои параметры в зависимости от нагрузок на организм.

Внутри полостей сердца и в стенках крупных сосудов расположены нервные окончания – рецепторы, воспринимающие колебания давления в сердце и сосудах. Импульсы от рецепторов вызывают рефлексы, влияющие на работу сердца. Существуют два вида влияний на сердце: одни – тормозящие, другие – ускоряющие.

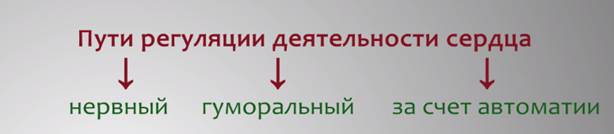

Регуляция деятельности сердца осуществляется следующими путями: нервным, гуморальным и за счет так называемой автоматии. Разберем подробнее эти вопросы.

Нервная регуляцияосуществляется вегетативной нервной системой, так называемым центром сердечно-сосудистой деятельности, который располагается в продолговатом мозге.

Вегетативная нервная система подразделяется на симпатический и парасимпатический отделы.

Импульсы, идущие по симпатическим волокнам, учащают сердцебиение, усиливают сокращение стенок предсердий и желудочков, улучшают проведение возбуждения в сердце. Кроме этого, улучшается снабжение мышцы сердца кислородом и питательными веществами. При стрессе, физической или эмоциональной нагрузке симпатическое влияние усиливается и продолжается достаточно длительное время. Симпатическая нервная система сужает артериолы кишечника, но в тоже время расширяет артериолы мозга и скелетных мышц. Повышает кровяное давление за счет сужения просветов сосудов.

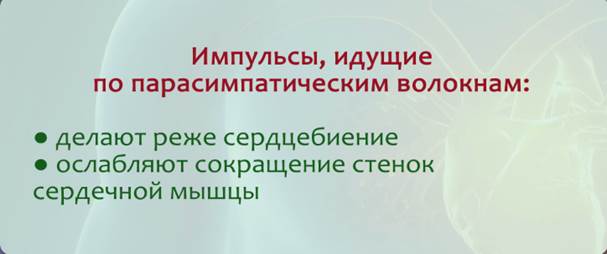

Парасимпатические импульсы идут от продолговатого мозга в составе так называемого блуждающего нерва и оказывают противоположное действие по сравнению с симпатическими эффектами: делают реже сердцебиение и ослабляют сокращение стенок сердечной мышцы. Парасимпатическая система поддерживает постоянный тонус артериол организма, снижает кровяное давление.

Из нервных окончаний симпатических волокон в сердечную мышцу выделяется химическое вещество, которое стимулирует сердечную мышцу – норадреналин, а из окончаний блуждающего нерва парасимпатической системы – ацетилхолин. Активные химические вещества, участвующие в передаче нервного возбуждения от нервного волокна к мышце или другому нервному волокну, называются медиаторами.

Рассмотрим конкретный пример. У человека учащаются сокращения сердца, когда он быстро встает из положения лежа. Дело в том, что переход в вертикальное положение приводит к накоплению крови в нижней части туловища и уменьшает кровонаполнение верхней части, особенно головного мозга. Чтобы восстановить кровоток в верхней части туловища, от рецепторов сосудов поступают импульсы в центральную нервную систему. Оттуда к сердцу по нервным волокнам передаются импульсы, ускоряющие сокращение сердца. Эти факты – наглядный пример саморегуляции деятельности сердца.

§ 2 Гуморальный эффект

Биологически активные вещества, переносимые кровью, оказывают на сердечную мышцугуморальный эффект. Например, это некоторые гормоны, соли и вещества белковой природы.

Стимулирующее действие на сердечную мышцу оказывает гормон мозгового слоя надпочечников – адреналин.

Онвыделяется в кровь, достигает сердечной мышцы и усиливает ее сокращение, взаимодействуя с особыми рецепторами.

Нормальная работа сердца зависит от количества в крови солей калия и кальция. Увеличение содержания солей калия в крови угнетает, а кальция усиливает работу сердца.

Изменять ритм сердца могут болевые раздражители. Болевые импульсы поступают в центральную нервную систему и вызывают замедление или ускорение сердцебиения. Мышечная работа (если включена большая группа мышц) также ускоряет деятельность сердца.

Большое влияние на деятельность сердца оказывают эмоции.

Под воздействием положительных эмоций повышается работоспособность сердечной мышцы, люди могут совершать колоссальную работу, поднимать тяжести, пробегать большие расстояния. Отрицательные эмоции, наоборот, снижают работоспособность сердца и могут приводить к нарушениям его деятельности.

У сердца есть еще одна интересная особенность. Сердце способно сокращаться под воздействием импульсов, возникающих в нем самом. Именно поэтому изолированное от организма сердце способно сокращаться, находясь в специальном физиологическом растворе.

§ 3 Автоматия сердца

Автоматия сердца– это свойство сердечной мышцы ритмически расслабляться и сокращаться независимо от сознания и внешних раздражителей. Дело в том, что в сердечной мышце имеются особые волокна, обладающие свойством как мышечной, так и нервной ткани, т.е. способны и возбуждаться, и сокращаться.

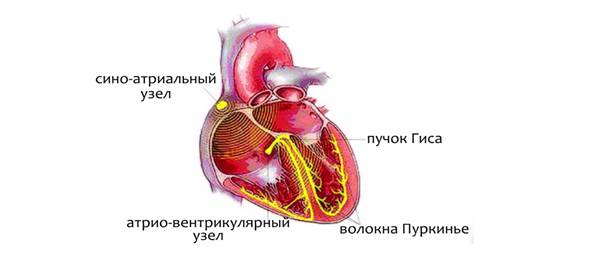

Как мы уже знаем, работа сердца осуществляется под контролем сердечно-сосудистого центра, находящегося в продолговатом мозге. От этого центра через вегетативную нервную систему передается возбуждение к специальным клеткам сердечной мышцы, расположенным в правом предсердии (синусный узел). На границе предсердий располагаются клетки предсердно-желудочкового узла. В синусном узле и предсердно-желудочковом узле самостоятельно могут генерироваться импульсы.

От предсердно-желудочкового узла отходит пучок Гиса, состоящий из нервных волокон. В перегородке между желудочками он делится на две ветви – ножки пучка Гиса, которые, в свою очередь, в стенках желудочков ветвятся на волокна Пуркинье.

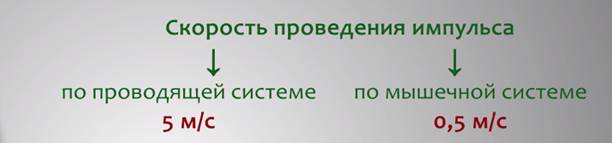

Скорость проведения импульса по проводящей системе в 10 раз превышает скорость проведения по мышечной системе (5 м/с и 0,5 м/с соответственно). Все части желудочков сокращаются одновременно, что позволяет избежать повреждение мышечной ткани при несогласованном сокращении и расслаблении. Синусный узел задает ритм – он водитель ритма, а темп (частота ритма) зависит от симпатической и парасимпатической нервных систем, волокна которых подходят соответственно от грудного отдела спинного мозга и сердечного центра продолговатого мозга (блуждающий нерв). Эти же центры получают информацию от чувствительных нервов в стенке аорты и сонных артерий, а также полых вен, которые непосредственно реагируют на увеличение физической нагрузки, повышение температуры тела, уровень углекислого газа в крови, гормон адреналин.

Автоматия сердца имеет важное значение для поддержания жизнеспособности организма в экстренной ситуации. Закрытый или открытый массаж сердца, укол адреналина в сердечную мышцу – это шанс спасти человека от смерти.

§ 4 Краткий итог урока

1.Регуляция деятельности сердца осуществляется несколькими путями: нервным, гуморальным и за счет импульсов, возникающих в самой сердечной мышце.

2.Симпатический отдел вегетативной нервной системы усиливает сердечную деятельность, а парасимпатический – ослабляет.

3.Медиаторы– активные химические вещества, участвующие в передаче нервного возбуждения от нервного волокна к мышце или другому нервному волокну.

4.Гуморальный эффект на сердечную мышцу оказывают биологически активные вещества, переносимые кровью.

5.Автоматия сердца – это свойство сердечной мышцы ритмически расслабляться и сокращаться независимо от сознания и внешних раздражителей.

Регуляция работы сердца и сосудов осуществляется при помощи согласованной работы нервной, эндокринной систем, а также за счет автоматии сердечной мышцы

Список использованной литературы:

- «Биология. Человек», 8 класс. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., переработ. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 272 с.

- Биология. Высшее образование / Каменский А.А., Ким А.И. И др. – М.: Филол. о-во «СЛОВО»; ООО «ИЗД-во «Эксмо», 2004. – 640 с.

- Биология. Человек: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учеб. заведений / А.С. Батуев, И.Д. Кузьмина, А.Д. Ноздрачев и др.; Под ред. А.С. Батуева. – 5-е изд. – М.: Дрофа, 1999. – 240 с.

- Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: Справочное пособие для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. – 816 с.

Использованные изображения:

Источник