Роль сосудов в легких

Легочный кровоток

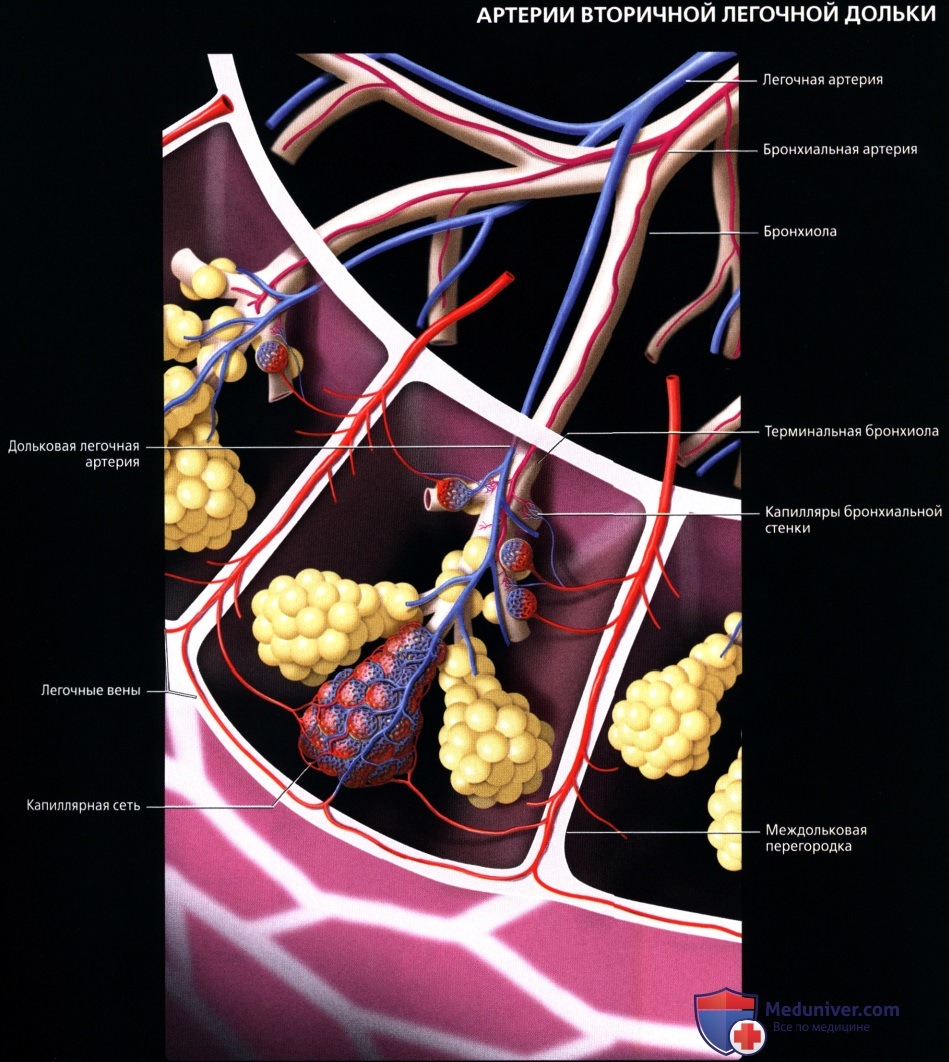

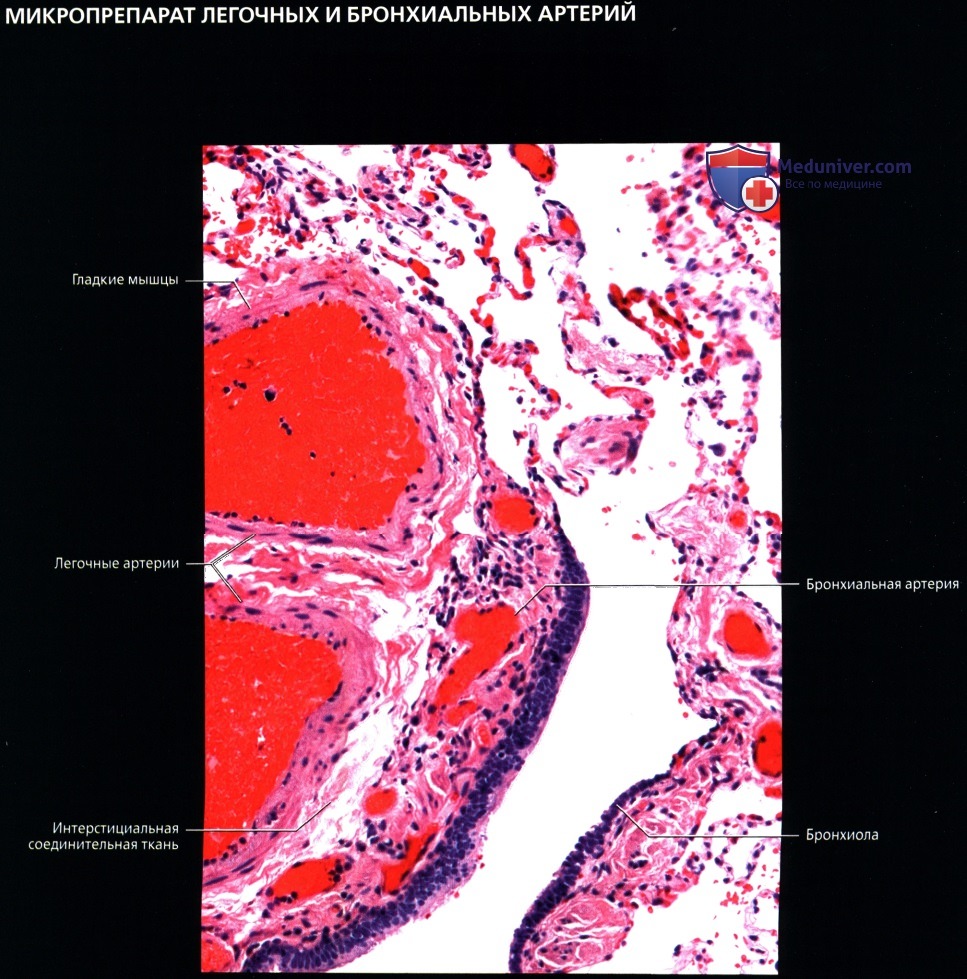

Анатомические особенности. Кровоснабжение легких осуществляется легочными и бронхиальными сосудами. Легочные сосуды составляют малый круг кровообращения и выполняют главным образом функцию газообмена между кровью и воздухом. Бронхиальные сосуды обеспечивают питание легкого и принадлежат к большому кругу кровообращения.

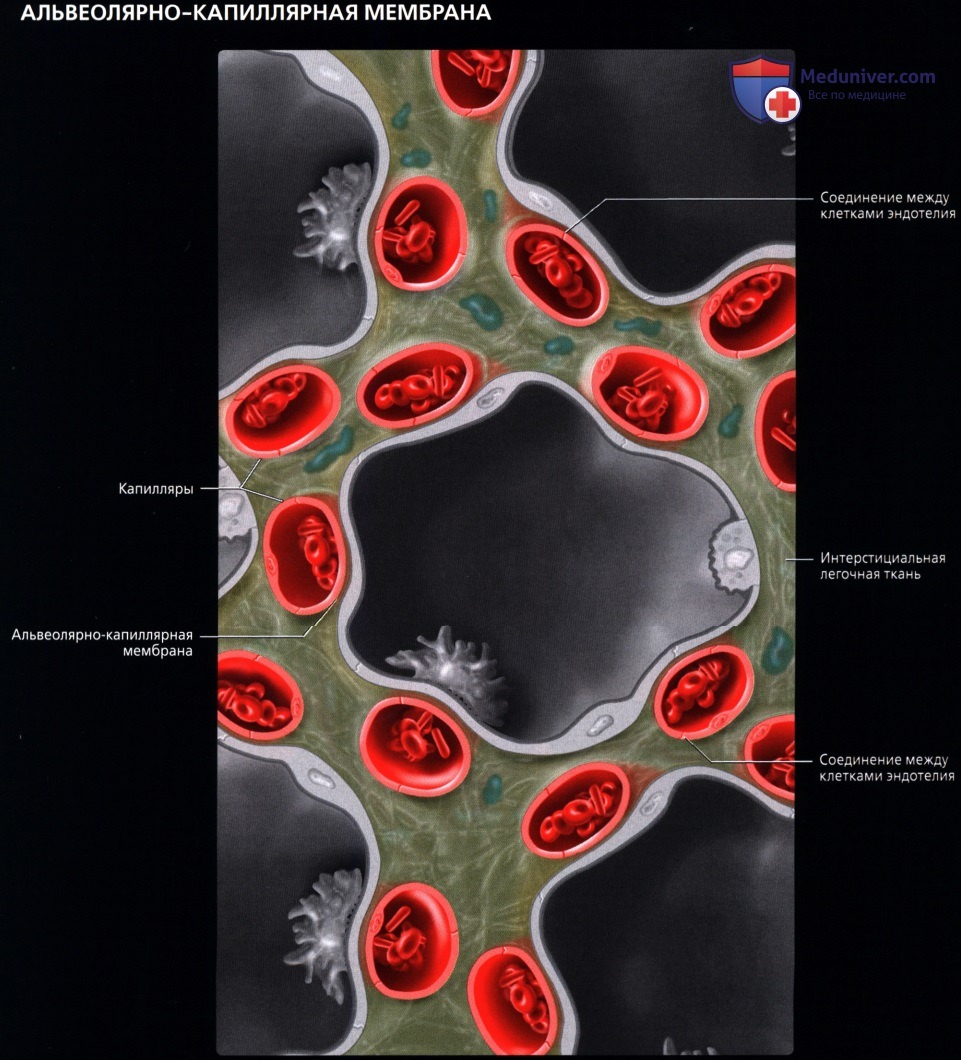

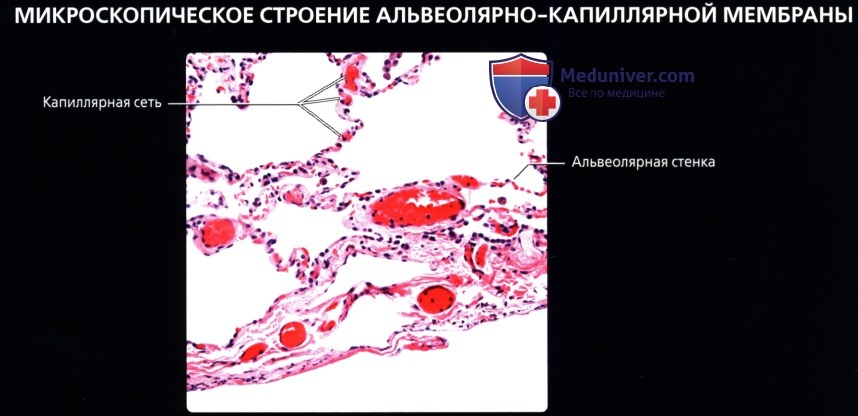

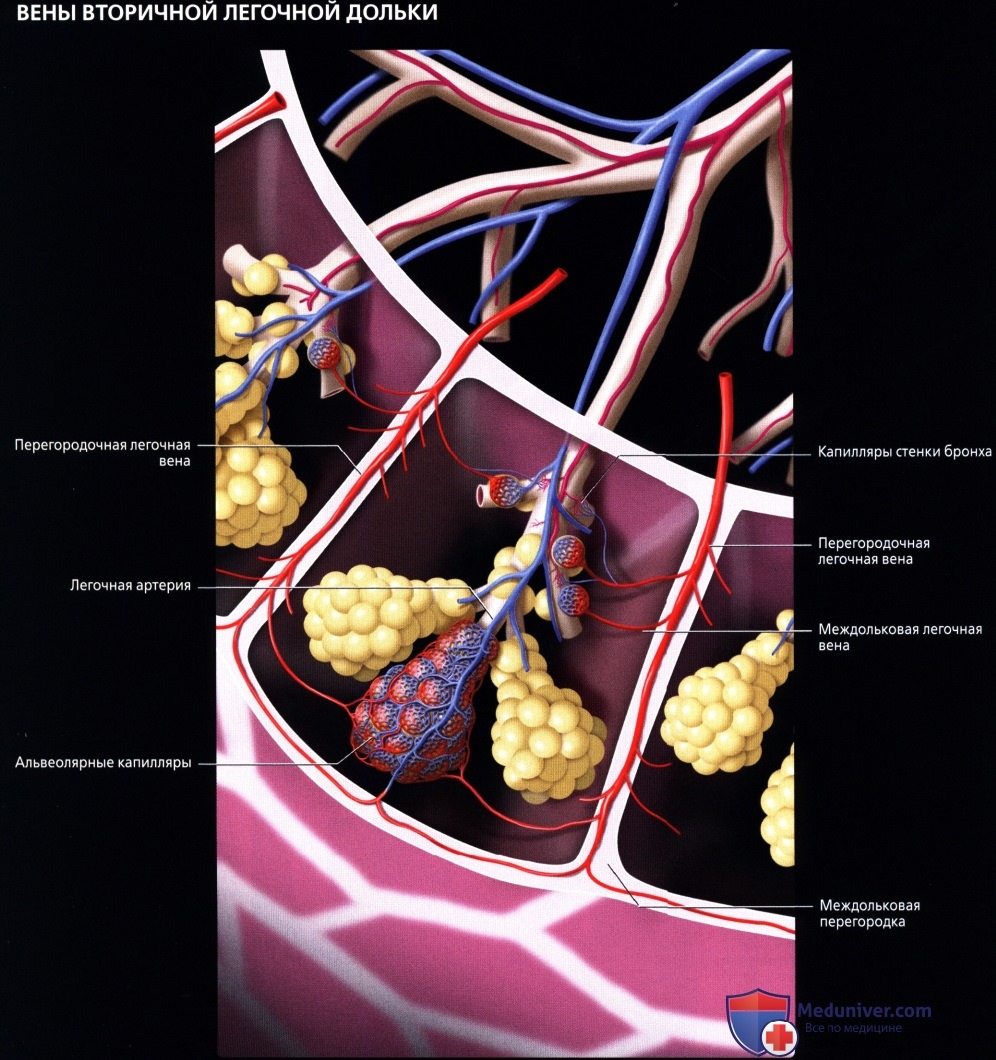

Капилляры легких образуют на поверхности альвеол очень густую сеть и при этом на одну альвеолу приходится несколько капилляров; питание стенки альвеол происходит через капиллярную сеть легочных сосудов.

Венозная бронхиальная сеть дренирует кровь как в систему большого круга кровообращения (верхняя непарная вена, правое предсердие), так и малого – в легочные вены. 70% крови, поступающей в бронхиальные артерии направляется через капиллярные и венозные анастомозы в легочные вены. В результате этого примесь бронхиальной венозной крови понижает на 6-10 мм рт.ст. напряжение О2 в артериализированной крови (это приводит к артериальной гипоксемии при усилении бронхиального кровотока при митральном стенозе и др. заболеваниях).

Физиологические особенности. Система легочного кровообращения выделяется наибольшей функциональной связью с регуляцией большого круга кровообращения. Интенсивность кровотока через малый круг равняется величине минутного объема (в покое в среднем 5 л/мин).

Особенностью сосудов малого круга кровообращения являются: 1) относительно небольшая их длина, 2) тонкие стенки артериальных сосудов, 3) небольшое количество мышечных элементов в стенках, 4) большая растяжимость, чем у сосудов большого круга, 5) незначительный базальный тонус. Поэтому сопротивление еосудов легких ниже общего периферического (в 5-6 раз), и существенное увеличение минутно’го кровотока не приводит к значительному росту АД в легочных сосудах. Регуляция сопротивления выполняется крупными артериями мышечного типа, а не арте-риолами. Из-за меньшего сопротивления кровяное давление в артериях малого круга меньше давления в аорте.

За счет большой емкости венозного русла малого круга кровообращения в нём может депонироваться до 1000 мл крови.

Интенсивность кровоснабжения легких зависит от циклических изменений плеврального и альвеолярного давлений в различные фазы дыхательного цикла. Во время вдоха, когда плевральное и альвеолярное давление уменьшаются, крупные сосуды пассивное расширяются, сопротивление сосудистого русла снижается и кровоснабжение легких в фазу вдоха увеличивается. Однако, во время искусственной вентиляции лёгких при наполнении лёгких воздухом при избыточном давлении кровоток в большинстве легочных зон может прекратиться из-за сдавления капилляров.

Распределение кровотока в легких характеризуется неравномерностью кровоснабжения верхних и нижних долей, так как низкое внутрисосудистое давление в значительной мере зависит от гидростатического давления. По этой причине капилляры верхних долей слабо перфузируются, тогда как в нижних долях благодаря суммированию АД с гидростатическим давлением кровоснабжение обильное. Поэтому в верхних долях кислородом насыщается не вся кровь, что вносит дополнительный вклад венозной крови в артериализированную кровь и уменьшает содержание оксигемоглобина до 98-96%.

Особенности регуляции. Особенностью регуляции малого круга является строгое соответствие интенсивности кровотока уровню вентиляции данного участка легочной ткани. Поэтому, если альвеола вентилируется, то капилляр, окружающий эту альвеолу, будет открыт; если же альвеола не вентилируется, то капилляр закрыт.

Местная регуляция легочного кровотока в основном представлена метаболическими факторами, ведущая роль среди которых принадлежит РОг и РСОг. При снижении РОг и/или повышении РСО2 в альвеолах происходит местная вазоконстрикция легочных сосудов.

Гуморальная регуляция легочного кровообращения в значительной степени обусловлена влиянием таких вазоконстрикторов, как ангиотензин-И, серотонин, гистамин, простагландины F.

Простагландины Е оказывают вазодилататорный эффект. Активность других гуморальных факторов (адреналин, норадреналин, ацетилхолин) выражена в гораздо меньшей степени.

Симпатические адренергнческие волокна, вызывающие повышение тонуса сосудов, в основном оказывают влияние на сосуды большого и среднего калибра.

> В норме, сорудодвигательные нервы оказывают незначительное влияние на тонус-сосудов малого круга кровообращения, поэтому эти сосуды расширены.

> При активации симпатической нервной системы повышается тонус сосудов малого круга, особенно вен, что приводит к переброске крови из малого круга в большой.

> В ряде случаев при повышении системного давления происходит противоположный процесс: расширение сосудов малого круга и депонирование крови в легких.

При повышении давления в легочных венах (и в левом предсердии) для предотвращения отека легких активируются рефлекторные механизмы (рефлекс Китаева, рефлекс Гауэра-Генри, рефлекс Ларина).

6.Газообмен в легких. Парциальное давление газов (кислорода и углекислого) в альвеолярном воздухе и напряжение газов в крови. Процентный состав атмосферного, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Альвеолярная вентиляция легких. Понятие о мёртвом пространстве.

Газообмен в легких

Обмен газов между кровью и воздухом относится к основной функции легких. Воздух, поступающий в легкие при вдохе, нагревается и насыщается водяными парами при движении в дыхательных путях и достигает альвеолярного пространства, имея температуру 37 °С. Парциальное давление водяных паров в альвеолярном воздухе при этой температуре составляет 47 мм рт. ст. Поэтому согласно закону парциальных давлений Дальтона вдыхаемый воздух находится в разведенном водяными парами состоянии и парциальное давление кислорода в нем меньше, чем в атмосферном воздухе.

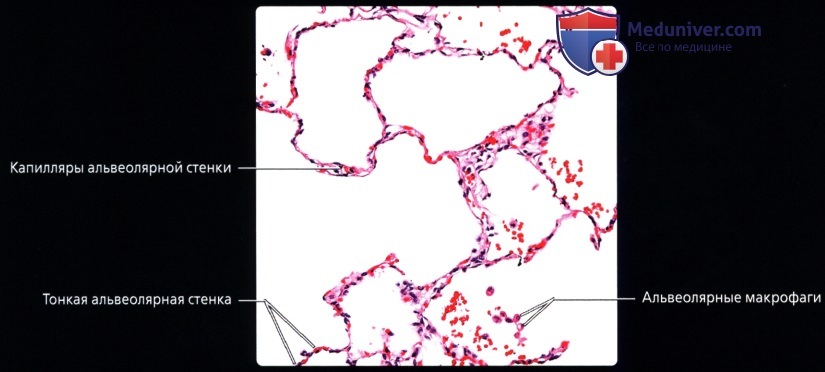

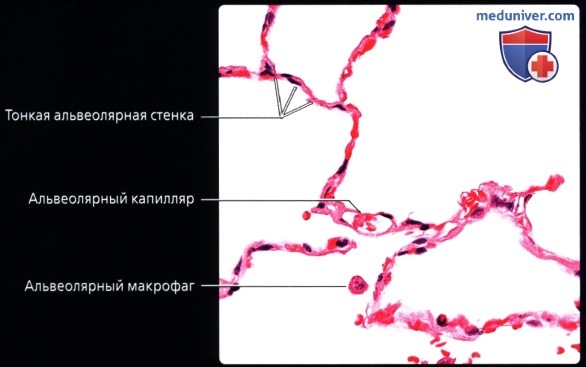

Обмен кислорода и углекислого газа в легких происходит в результате разницы парциального давления этих газов в воздухе альвеолярного пространства и их напряжения в крови легочных капилляров. Процесс движения газа из области высокой концентрации в область с низкой его концентрацией обусловлен диффузией. Кровь легочных капилляров отделена от воздуха, заполняющего альвеолы, альвеолярной мембраной, через которую газообмен происходит путем пассивной диффузии. Процесс перехода газов между альвеолярным пространством и кровью легких объясняется диффузионной теорией.

Газовый состав альвеолярного воздуха обусловлен альвеолярной вентиляцией и скоростью диффузии 02 и С02 через альвеолярную мембрану. В обычных условиях у человека количество 02, поступающего в единицу времени в альвеолы из атмосферного воздуха, равно количеству 02, диффундирующего из альвеол в кровь легочных капилляров. Равным образом количество С02, поступающего в альвеолы из венозной крови, равно количеству С02, которое выводится из альвеол в атмосферу. Поэтому в норме парциальное давление 02 и С02 в альвеолярном воздухе остается практически постоянным, что поддерживает процесс газообмена между альвеолярным воздухом и кровью капилляров легких.

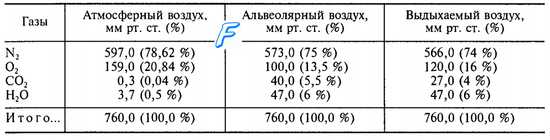

Газовый состав альвеолярного воздуха отличается от атмосферного воздуха тем, что в нем меньше процентное содержание кислорода и выше процент углекислого газа. Состав альвеолярного воздуха отличается от выдыхаемого воздуха большим содержанием углекислого газа и меньшим содержанием кислорода (табл. 10.1).

Таблица 10.1. Парциальное давление газов в воздушной среде легких

Вентиляцией легких обозначают процесс обмена воздуха между легкими и атмосферой. Количественным показателем вентиляции легких служит минутный объем дыхания, определяемый как количество воздуха, которое проходит (или вентилируется) через легкие в 1 мин. В покое у человека минутный объем дыхания составляет 6-8 л/мин. Только часть воздуха, которым вентилируются легкие, достигает альвеолярного пространства и непосредственно участвует в газообмене с кровью. Эта часть вентиляции легких называется альвеолярной вентиляцией. В покое альвеолярная вентиляция равна в среднем 3,5-4,5 л/мин. Основная функция альвеолярной вентиляции заключается в поддержании необходимой для газообмена концентрации 02 и С02 в воздухе альвеол.

Легкие состоят из воздухопроводящей (дыхательные пути) и респираторной зон (альвеолы). Дыхательные пути, начиная от трахеи и до альвеол, делятся по типу дихотомии и образуют 23 генерации элементов дыхательного тракта (рис. 10.11). В воздухопроводящей или кондуктивной зонах легких (16 генераций) отсутствует газообмен между воздухом и кровью, поскольку в этих отделах дыхательные пути не имеют достаточной для этого процесса сосудистой сети, а стенки дыхательных путей, из-за их значительной толщины, препятствуют обмену газов через них. Этот отдел воздухоносных путей называется анатомическим мертвым пространством, объем которого составляет в среднем 175 мл. На рис. 10.12 показано, каким образом воздух, заполняющий анатомическое мертвое пространство в конце выдоха, смешивается с «полезным», т. е. атмосферным воздухом и вновь поступает в альвеолярное пространство легких.

Дыхательные бронхиолы 17-19-й генераций относят к переходной (транзиторной) зоне, в которой начинается газообмен в малочисленных альвеолах (2 % от общего числа альвеол). Альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки, непосредственно переходящие в альвеолы, образуют альвеолярное пространство, в области которого происходит в легких газообмен 02 и С02 с кровью. Однако у здоровых людей и, особенно, у пациентов с заболеваниями легких часть альвеолярного пространства может вентилироваться, но при этом не участвовать в газообмене, поскольку эти отделы легких не перфузируются кровью. Сумму объемов таких областей легких и анатомического мертвого пространства обозначают как физиологическое мертвое пространство. Увеличение физиологического мертвого пространства в легких приводит к недостаточному снабжению тканей организма кислородом и к увеличению содержания в крови углекислого газа, что нарушает в ней газовый гомеостазис. Объём анатомически мертвого пространства около 150мл, или примерно 1/з дыхательного объёма при спокойном дыхании. Значит, из 500мл вдыхаемого воздуха в альвеолы поступает лишь около 350мл. В альвеолах к концу спокойного выдоха находится около 2500мл воздуха (ФОЕ), поэтому при каждом спокойном вдохе обновляется лишь часть альвеолярного воздуха.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

| ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Источник

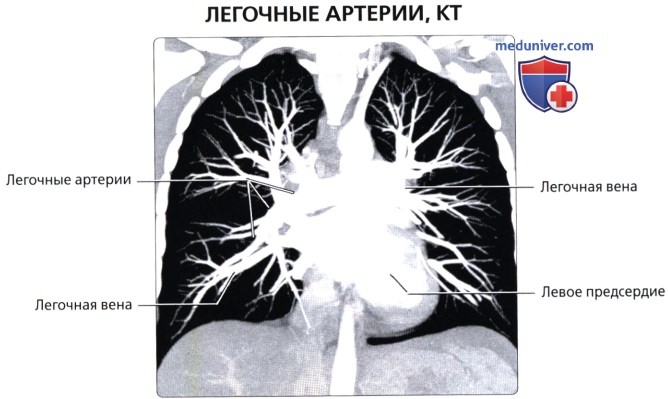

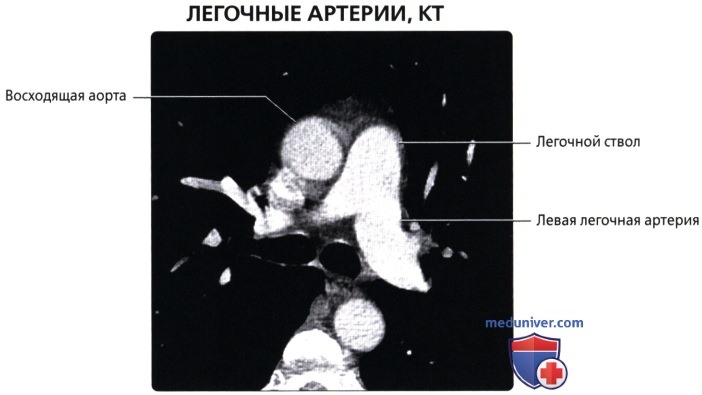

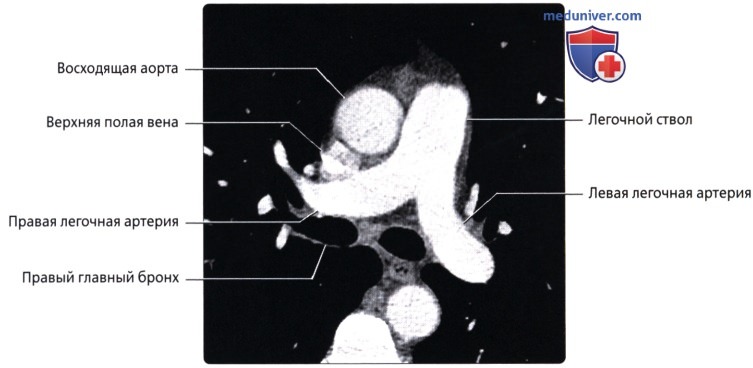

Легочный ствол (truncus pulmonalis) диаметром 30 мм выходит из правого желудочка сердца, от которого он отграничен своим клапаном. Начало легочного ствола и соответственно его отверстие проецируются на переднюю грудную стенку над местом прикрепления хряща III левого ребра к грудине. Легочный ствол расположен кпереди от остальных крупных сосудов основания сердца (аорты и верхней полой вены). Справа и позади него находится восходящая часть аорты, а слева прилежит левое ушко сердца. Легочный ствол, находящийся в перикардиальной полости, направляется впереди аорты влево и кзади и на уровне IV грудного позвонка (хряща II левого ребра) делится на правую и левую легочные артерии. Это место называется бифуркацией легочного ствола (bifurcаtio tninci pulmonalis). Между бифуркацией легочного ствола и дугой аорты расположена короткая артериальная связка(ligamentum arteriosum), представляющая собой заросший артериальный (боталлов) проток (ductus arteriosus).

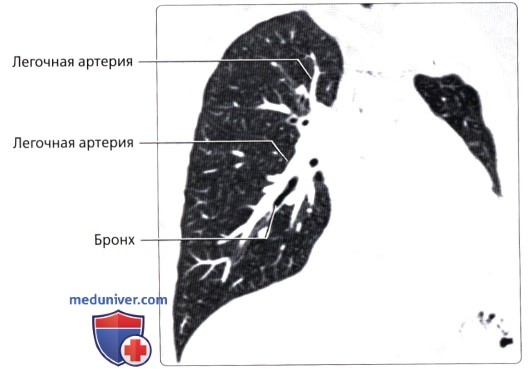

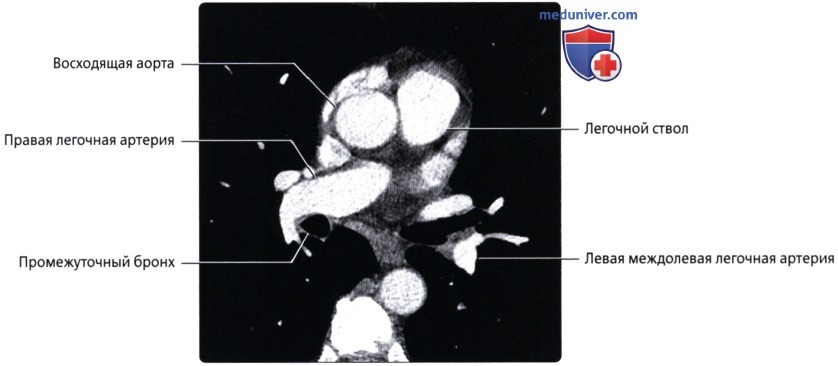

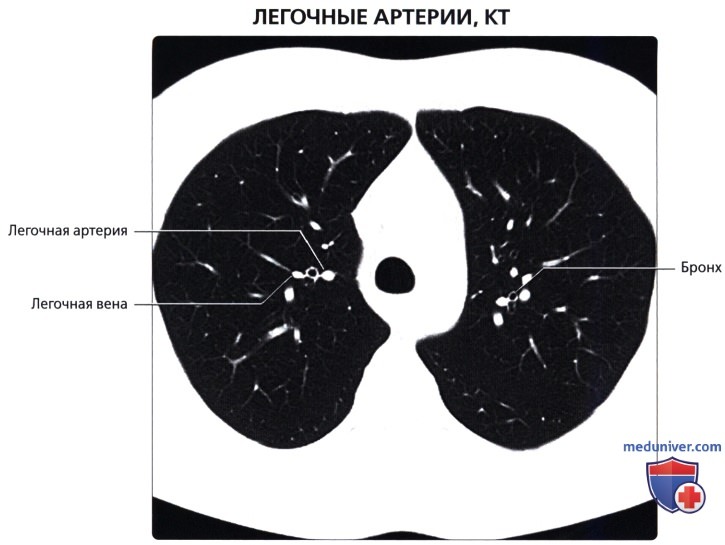

Правая легочная артерия (a.pulmonаlis d) диаметром 21 мм следует вправо к воротам правого легкого позади восходящей части аорты и конечного отдела верхней полой вены и кпереди от правого бронха. В области ворот правого легкого впереди и под правым главным бронхом правая легочная артерия разделяется на три долевые ветви. Каждая долевая ветвь в соответствующей доле легкого в свою очередь делится на сегментарные ветви. В верхней доле правого легкого различают верхушечную ветвь (r.apicаlis), задние нисходящую и восходящую ветви (rr.posteriores descendens et ascendens), передние нисходящую и восходящую ветви(rr.anteriores descendens et ascendens), которые следуют в верхушечный, задний и передний сегменты правого легкого.

Ветвь средней доли (rr.lobi medii) делится на две ветви – латеральную и медиальную (r.lateralis et r.mediаlis).

Эти ветви идут к латеральному и медиальному сегментам средней доли правого легкого. К ветвям нижней доли (rr.lobi inferioris) относятся верхняя (верхушечная) ветвь нижней доли [r.superior (apicаlis) lobi inferioris], направляющаяся к верхушечному (верхнему) сегменту нижней доли правого легкого, а также базальная часть(pars basаlis). Последняя делится на 4 ветви: медиальную, переднюю, латеральную и заднюю (rr.basаles mediаlis, anterior, laterаlis et posterior). Они несут кровь в одноименные базальные сегменты нижней доли правого легкого.

Левая легочная артерия (a.pulmonаlis sinistra) короче и тоньше правой, проходит от бифуркации легочного ствола по кратчайшему пути к воротам левого легкого в поперечном направлении впереди нисходящей части аорты и левого бронха. На своем пути артерия перекрещивает левый главный бронх, а в воротах легкого располагается над ним. Соответственно двум долям левого легкого легочная артерия делится на две ветви. Одна из них распадается на сегментарные ветви в пределах верхней доли, вторая – базальная часть – своими ветвями кровоснабжает сегменты нижней доли левого легкого.

К сегментам верхней доли левого легкого направляются ветви верхней доли (rr.lobi superioris), которые отдают верхушечную ветвь(r.apicаlis), передние восходящую и нисходящую (rr.anteriores ascendens et descendens), заднюю (r.posterior) и язычковую(r.lingulаris) ветви. Верхняя ветвь нижней доли (r.superior lobi inferioris), как и в правом легком, следует в нижнюю долю левого легкого, к его верхнему сегменту. Вторая долевая ветвь – базальная часть (pars basаlis) делится на четыре базальные сегментарные ветви: медиальную, латеральную, переднюю и заднюю (rr.basаles mediаlis, laterаlis, anterior et posterior), которые разветвляются в соответствующих базальных сегментах нижней доли левого легкого.

В ткани легкого (под плеврой и в области дыхательных бронхиол) мелкие ветви легочной артерии и бронхиальных ветвей, отходящих от грудной части аорты, образуют системы меж- артериальных анастомозов. Эти анастомозы являются единственным местом в сосудистой системе, в котором возможно движение крови по короткому пути из большого круга кровообращения непосредственно в малый круг.

На рисунке представлены артерии, соответствующие сегментам легких.

Правое лёгкое

Верхняя доля

- верхушечный (S1);

- задний (S2);

- передний (S3).

Средняя доля

- латеральный (S4);

- медиальный (S5).

Нижняя доля

- верхний (S6)

- ;медиобазальный (S7);

- переднебазальный (S8);

- латеральнобазальный (S9);

- заднебазальный (S10).

Левое лёгкое

Верхняя доля

- верхушечно-задний (S1+2);

- передний (S3);

- верхний язычковый (S4);

- нижний язычковый (S5).

Нижняя доля

- верхний (S6);

- переднебазальный (S8);

- латеральнобазальный, или латеробазальный (S9);

- заднебазальный (S10).

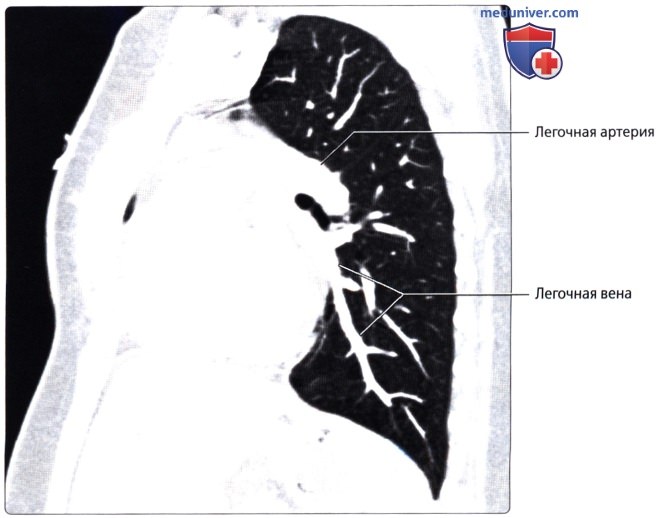

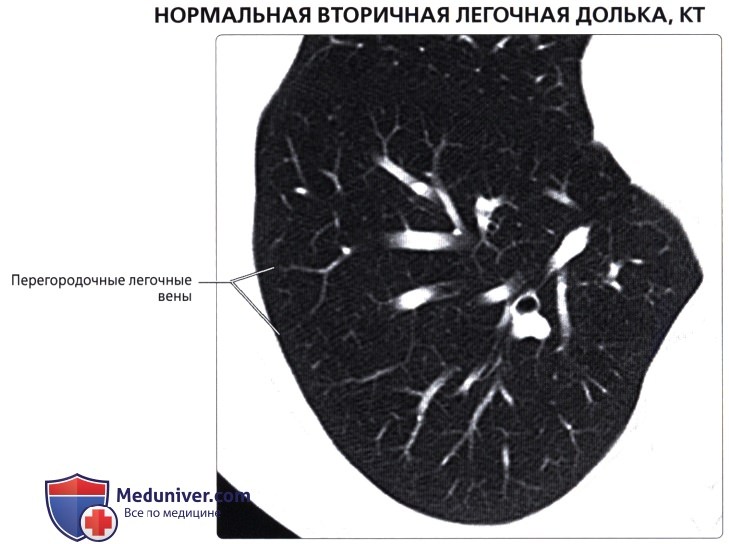

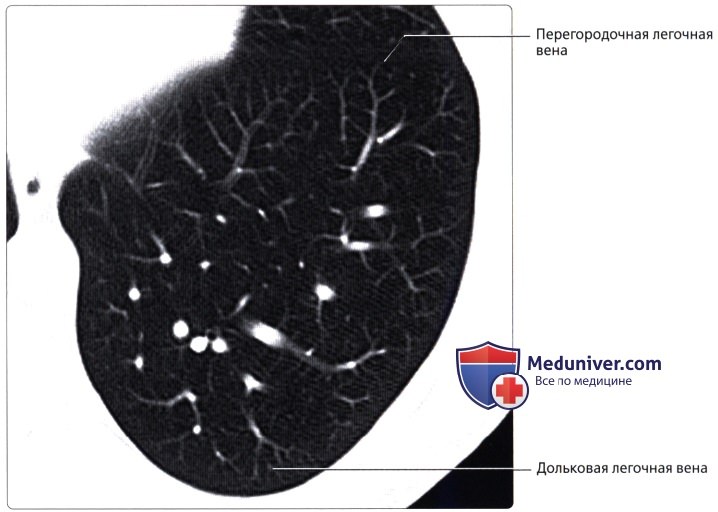

ЛЕГОЧНЫЕ ВЕНЫ

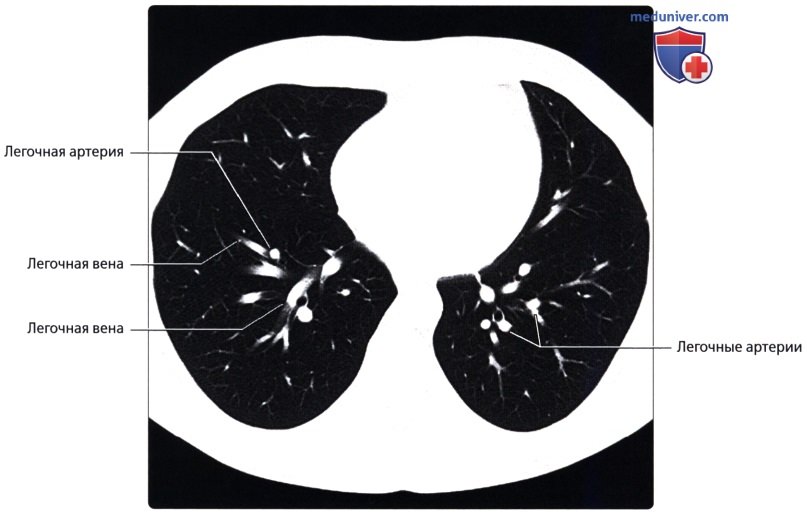

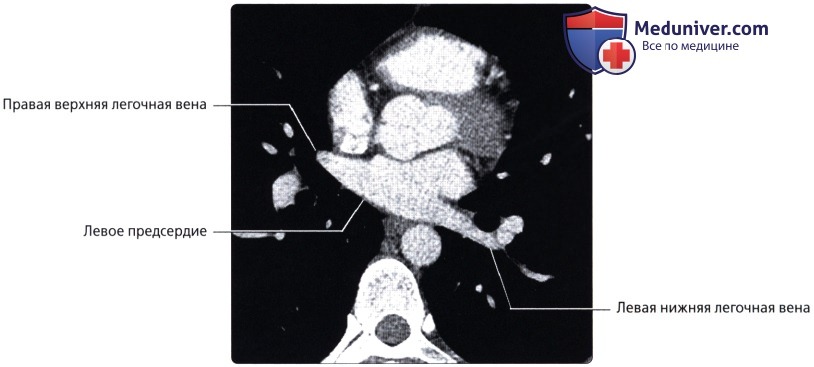

Из капилляров легкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в каждом легком формируют по две легочные вены.

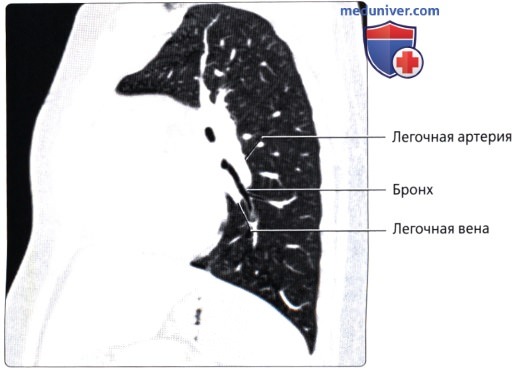

Из двух правых легочных вен больший диаметр имеет верхняя, так как по ней оттекает кровь от двух долей правого легкого (верхней и средней). Из двух левых легочных вен больший диаметр имеет нижняя вена. В воротах правого и левого легких легочные вены занимают их нижнюю часть. В задней верхней части корня правого легкого расположен главный правый бронх, кпереди и книзу от него – правая легочная артерия.

- ЛВЛВ – левая верхняя легочная вена

- ПВЛВ – правая верхняя легочная вена

- НЛВ – нижняя легочная вена

- ПЛА – правая легочная артерия

- ЛЛА – левая легочная артерия

У левого легкого сверху находится легочная артерия, кзади и книзу от нее – левый главный бронх. У правого легкого легочные вены лежат ниже артерии, следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены, правого предсердия и восходящей части аорты. Обе левые легочные вены, которые несколько короче правых, находятся под левым главным бронхом и направляются к сердцу также в поперечном направлении, кпереди от нисходящей части аорты. Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают в левое предсердие (их конечные отделы покрыты эпикардом).

Из капилляров легкого начинаются венулы, которые сливаются в более крупные вены и в каждом легком формируют по две легочные вены.

Из двух правых легочных вен больший диаметр имеет верхняя, так как по ней оттекает кровь от двух долей правого легкого (верхней и средней). Из двух левых легочных вен больший диаметр имеет нижняя вена. В воротах правого и левого легких легочные вены занимают их нижнюю часть. В задней верхней части корня правого легкого расположен главный правый бронх, кпереди и книзу от него – правая легочная артерия.

У левого легкого сверху находится легочная артерия, кзади и книзу от нее – левый главный бронх. У правого легкого легочные вены лежат ниже артерии, следуют почти горизонтально и на своем пути к сердцу располагаются позади верхней полой вены, правого предсердия и восходящей части аорты. Обе левые легочные вены, которые несколько короче правых, находятся под левым главным бронхом и направляются к сердцу также в поперечном направлении, кпереди от нисходящей части аорты. Правые и левые легочные вены, прободая перикард, впадают в левое предсердие (их конечные отделы покрыты эпикардом).

Правая верхняя легочная вена (v.pulmonаlis d superior) собирает кровь не только от верхней, но и от средней доли правого легкого. От верхней доли правого легкого кровь оттекает по трем венам (притокам): верхушечной, передней и задней. Каждая из них в свою очередь формируется из слияния более мелких вен: внутрисегментарной, межсегментарной и др. От средней доли правого легкого отток крови происходит по вене средней доли(v.lobi medii), образующейся из латеральной и медиальной частей (вен).

Правая нижняя легочная вена (v.pulmonаlis d inferior) собирает кровь от пяти сегментов нижней доли правого легкого: верхнего и базальных – медиального, латерального, переднего и заднего. От первого из них кровь оттекает по верхней вене, которая образуется в результате слияния двух частей (вен) – внутрисегментарной и межсегментарной. От всех базальных сегментов кровь оттекает по общей базальной вене, формирующейся из двух притоков – верхней и нижней базальных вен. Общая базальная вена, сливаясь с верхней веной нижней доли, формирует правую нижнюю легочную вену.

Левая верхняя легочная вена (v.pulmonаlis sinistra superior) собирает кровь из верхней доли левого легкого (ее верхушечнозаднего, переднего, а также верхнего и нижнего язычковых сегментов). Эта вена имеет три притока: задневерхушечную, переднюю и язычковую вены. Каждая из них образуется из слияния двух частей (вен): задневерхушечная вена – из внутрисегментарной и межсегментарной; передняя вена – из внутрисегментарной и межсегментарной и язычковая вена – из верхней и нижней частей (вен).

Левая нижняя легочная вена (v.pulmonаlis sinistra inferior) более крупная, чем одноименная правая вена, выносит кровь из нижней доли левого легкого. От верхнего сегмента нижней доли левого легкого отходит верхняя вена, которая образуется из слияния двух частей (вен) – внутрисегментарной и межсегментар- ной. От всех базальных сегментов нижней доли левого легкого, как и в правом легком, кровь оттекает по общей базальной вене. Она образуется от слияния верхней и нижней базальных вен. В верхнюю из них впадает передняя базальная вена, которая, в свою очередь, сливается из двух частей (вен) – внутрисегментарной и межсегментарной. В результате слияния верхней вены и общей базальной вены формируется левая нижняя легочная вена.

Источник:

- WIkipedia

- Vmedicine

- Grainger & Allisons Diagnostic Radiology

Источник

, ( ) , . , , , – . .

, ( ) , . , , , – . .  ( ), , : . . .

( ), , : . . .  ( ), : . , .

( ), : . , .  ( ), : , . . – .

( ), : , . . – .  , : . ( ), : , . .

, : . ( ), : , . .  ( ), : . , .

( ), : . , .  ( ), : , . .

( ), : , . . ( -) : , . , – , . , . .

( -) : , . , – , . , . .  , : . ( ), : . . .

, : . ( ), : . . .  ( ), : . , . .

( ), : . , . .  . – . , , . . , .

. – . , , . . , .  ( -) : . , . 300 1000 . , , .

( -) : . , . 300 1000 . , , .  ( -) : , . .

( -) : , . .  ( -) : , . – . .

( -) : , . – . .  ( ), : . .

( ), : . .  , : . , . .

, : . , . .  , : . ( ), : . , . , .

, : . ( ), : . , . , .  ( ), : .

( ), : .  ( ), : .

( ), : . . , . . , .

. , . . , .  . . . . . .

. . . . . .  ( -) : (), , .

( -) : (), , .  ( ), : , . , .

( ), : , . , .  ( ), : 30 , . , , .

( ), : 30 , . , , .  ( ), , : , .

( ), , : , .  , : 70 , – () , .

, : 70 , – () , .  , : . .

, : . .  ( ), : , . . , .

( ), : , . . , .  ( ), : , . , .

( ), : , . , .  ( ), : , . , , .

( ), : , . , , .  ( ), : , . , . .

( ), : , . , . .  ( ), , : 69 , , , , . .

( ), , : 69 , , , , . .  ( ), : , . .

( ), : , . . . , . , . . .

. , . , . . .  : . ( ), , : , . , , , .

: . ( ), , : , . , , , .  ( ), , : , . , , . , .

( ), , : , . , , . , .