Самое низкое давление в сосудах большого круга

Самое низкое давление в большом круге кровообращения

Установите в какой последовательности надо расположить кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них кровяного давления.

Наибольшее давление крови на выходе крови из сердца в левом желудочке, несколько меньшее давление в артериях, ещё более низкое в капиллярах, самое низкое в венах и на входе сердца в правом предсердии.

Давление крови в аорте 120. В артериях различают у взрослых здоровых людей максимальное (систолическое) давление — равное 110−120 мм рт. ст. , а минимальное (диастолическое) — 70−80 мм рт. ст. В артериолах колебания давлений исчезает и оно составляет 40−70 мм рт. ст. В капиллярах давление крови резко падает: в артериальном конце капилляра оно равняется 35 мм рт. ст, в венозном — 8−15 мм рт. ст. Затем давление крови в сосудах постепенно уменьшается и в полых венах приближается к 0 или к 2−3 мм рт. ст.

Разве в капилярах больше давление чем в венах? Почему же мы не умираем от любого пореза на коже?

Действительно, в венах самое низкое давление крови. В капиллярах давление выше, но не такое высокое, чтобы от мелкого пореза потерять много крови. Кроме того, срабатывает защита, и кровь начинает свертываться.

Почему в капиллярах давление больше чем в венах? Ни в одном научном источнике я не нашла информации подтверждающей это утверждение

Я не могу прокомментировать почему Вы не нашли давление в сосудах в «научном источнике». Может не там искали?

Друзья, давление крови зависит от диаметра сосуда, а капилляры самые мелкие сосуды в организме, отсюда и более высокое давление.

Полад, Вы не правы. Диаметр аорты больше диаметра капилляров(самых мелких сосудов), но давление в ней выше, чем в капиллярах. Ваша теория опровергнута.

скорость кровотока в аорте — 0,5 м/с

полые вены — 0,25 м/с

Вопрос про давление. Вы приводите скорость кровотока.

Но ведь когда в ваших тестах на этом сайте встречается вопрос: » назовите в каких сосудах самое низкое давление», то ответ правильный всегда был капилляры.

Так почему же здесь это вены

Нет. Вы ошибаетесь. и на этом сайте всегда написано. вены.

Укажите, пожалуйста, номер задания в котором указано по-другому.

Задание Д15 №5244. Ответ: ск-ть движение крови по капиллярам наименьшая.

Задание Д15 №5219. Ответ: ск-ть движение крови по капиллярам наименьшая.

Задание 14 №18447. Установите последовательность кровеносных сосудов в порядке увеличения скорости крови в них. Ответ: КАПИЛЛЯРЫ-вены-артерия-аорта.

Задание 20 №22764. Ответы: ск-ть движения крови в вене-низкая, в капиллярах-МИНИМАЛЬНАЯ.

Вопрос про давление. Вы приводите скорость кровотока.

1 В венах практические отсутствует сопротивление кровотоку в силу их анатомии.

2 В любой из замкнутой системе, по которой движется жидкость, свой вклад вносит физика — происходит потеря напора (не давления!), создаваемого насосом (соответствующей структурой сердца). Поэтому в венах наименьшее давление.

В венах шеи давление еще больше падает под влиянием атмосферного давления.

Источник

Самое низкое давление в большом круге кровообращения

Давление и скорость кровотока в системе кровообращения уменьшаются от аорты до венул (см. табл. 9.2), а кровеносные сосуды становятся все более мелкими и многочисленными. В капиллярах скорость кровотока замедляется наиболее выраженно, что благоприятствует отдаче кровью веществ тканям. Для венозного отдела характерны низкий уровень давления и более медленная по сравнению с артериальным руслом скорость кровотока.

Таблица 9.2. Гидродинамические характеристики сосудистого русла большого круга кровообращения

Сопоставление величин давления, кровотока и сопротивления сосудов в различных отделах сосудистого русла (табл. 9.2) свидетельствует о том, что внутрисосудистое давление от аорты до полых вен резко снижается, а объем крови в венозном русле, наоборот, возрастает. Следовательно, артериальное русло характеризуется высоким давлением и сравнительно небольшим объемом крови, а венозное — большим объемом крови и низким давлением.

Считается, что в венозном русле содержится 75—80 % крови, а в артериальном — 15—17 % и в капиллярах — около 5 % (в диапазоне 3—10 %).

Рис. 9.1. Сердечно-сосудистая система (функциональная схема).

Цифры в скобках — величина кровотока в покое (в % к минутному объему), цифры внизу рисунка — содержание крови (в % к общему объему).

Артериальная часть сердечно-сосудистой системы (светлая часть схемы) содержит всего 15—20 % общего объема крови и характеризуется высоким (относительно остальных отделов системы) давлением. В центре схемы находится область транскапиллярного обмена, т. е. капиллярных (обменных) сосудов, для обеспечения оптимальной функции которых служит, в основном, сердечно-сосудистая система. При этом в виде точек обозначено большое число капилляров в организме и огромная площадь их возможной поверхности во время функционирования органа или ткани, хотя цифры внизу указывают на сравнительно небольшой объем содержащейся в них крови в условиях покоя. Наибольшее количество крови содержится в области большого объема, которая обозначена штриховкой. Эта область содержит в 3—4 раза больше крови, чем область высокого давления, в связи с чем и площадь, обозначенная на схеме штриховкой, больше площади светлой части схемы.

Исходя из этого в функциональной схеме сердечно-сосудистой системы (рис. 9.1) выделены 3 области: высокого давления, транскапиллярного обмена и большого объема.

При функциональном единстве, согласованности и взаимообусловленности подразделов сердечно-сосудистой системы и характеризующих их параметров в ней условно выделяют три уровня:

а) системная гемодинамика — обеспечивающая процессы циркуляции крови (кругооборота) в системе;

б) органное кровообращение — кровоснабжение органов и тканей в зависимости от их функциональной потребности;

в) микрогемодинамика (микроциркуляция) — обеспечение транскапиллярного обмена, т. е. нутритивной (питательной) функции сосудов.

Источник

кровообращения. Кровяное давление.

Выбрасываемая сердцем кровь разносится к тканям через артерии, артериолы и капилляры, а затем возвращается к сердцу по венулам и крупным венам. Насыщенная О2 артериальная кровь выбрасывается из левого желудочка и через аорту направляется к органам. Венозная кровь возвращается к правому предсердию, затем поступает в правый желудочек и далее через легочные артерии к легким, где вновь насыщается кислородом.

После этого кровь по легочным венам возвращается в левое предсердие. Давление крови в легочных артериях меньше, чем артериальное давление в большом кругу. В артериальной системе давление высокое, в венозной — низкое.

По своему строению артерии, капилляры и вены сильно отличаются друг от друга. Толстая стенка артерий в основном состоит из гладкой мышечной и упругой эластичной тканей. Поэтому артерии прочны и упруги. Под мышечными слоями проходят сосуды и нервы, обеспечивающие жизнедеятельность собственно артерии. Раздражение симпатических нервов приводит к сокращению гладких мышц и сужению сосудов.

В аорте и других крупных артериях эластичный слой больше, чем мышечный. В мелких артериях соотношение слоев обратное. Стенки капилляров и мельчайших венул чаще всего состоят из одного слоя плоских клеток. Стенки более крупных вен относительно тонки, легко растягиваются и легко спадаются. В них мало и эластичных и мышечных волокон.

При каждом сокращении сердце нагнетает в сосуды очередную порцию крови, создавая в них давление, необходимое, чтобы обеспечить ее продвижение по всему кровеносному руслу. Под влиянием давления стенки крупных артерий растягиваются, вмещая в себя всю поступившую кровь. В промежутке между сокращениями сердца эластичные стенки сосудов стремятся вернуться в прежнее положение, выталкивая кровь в более мелкие сосуды. Таким образом, эластичность и упругость стенок крупных артерий обеспечивает непрерывность движения крови.

В любом участке сосудистого русла кровь течет из места с большим давлением в место с меньшим давлением. По пути тока крови давление всегда понижается. Выше всего давление в крупных артериях, ниже всего — в крупных венах, приносящих кровь к сердцу. В аорте и крупных артериях величина кровяного давления непрерывно и скачкообразно меняется. При каждом сокращении сердца оно резко возрастает, становясь максимальным к концу систолы желудочков. Затем оно снова снижается до минимума к началу следующей систолы желудочков. Максимальное давление называют систолическим, минимальное — диастолическим, а разницу между ними — пульсовым давлением. Измеряется давление в мм ртутного столба.

У молодого взрослого человека в покое систолическое давление в аорте и крупных артериях большого круга равно 120 мм рт.ст. , а диастолическое — 70-80 мм рт.ст. Следовательно, пульсовое — 50 мм рт. ст.

Проходя малый круг кровообращения, кровь испытывает меньшее сопротивление, чем через большой. Поэтому кровяное давление в легочной артерии невелико, около 20% аортального. По пути тока крови давление падает, особенно в местах наибольшего сопротивления — капиллярах.

Пульс. В некоторых местах тела артерии легко прощупываются. Ритмическое содрогание артериальной стенки называется пульсом. В артерии, сильно прижатой пальцами, движение крови прекращается, но тут же рядом, выше места пережима, пульс продолжает ясно выслушиваться. Это обьясняется темя. что пульсовые толчки зависят не от изменения движения крови, а от внезапного повышения давления в артериях при каждом поступлении новой порции крови из желудочка. Пульсовые толчки передаются по всем артериям со скоростью, во много раз превосходящей скорость течения крови. Следя за пульсом можно сосчитать число серд. сокращений.

Движение крови по венам. В мелких венах давление достигает 10 мм рт. ст., а в крупных еще ниже. Следовательно, в венах кровь обладает незначительной движущей силой. Движение крови в венах проходит в неблагоприятных условиях, особенно в венах нижних конечностей, где крови приходится преодолевать и силу тяжести. Любая мышечная деятельность облегчает прохождение крови по венам, т.к. сокращаясь, мышцы сдавливают стенки вен и облегчают их прохождение к сердцу. Расслабляясь, мышцы как бы засасывают ее из более мелких вен. От обратного тока крови в венах избавляют клапаны в стенках вен. Такие клапаны имеются в стенках повсюду. Малоподвижный образ жизни создаются неблагоприятные условия для оттока венозной крови.

Скорость движения крови.

Кровеносную систему можно рассматривать как трубку, многократноразветвляющуюся и образующую много очень коротких, но узких рукавов. Сливаясь, они снова превращаются в две широкие трубки. Через каждое поперечное сечение такой системы трубок всегда протекает одинаковое количество жидкости. Иначе бы одни участки бы запустевали, а другие переполнялись, что невозможно.

У взрослого человека в среднем за минуту через аорту проходит 4000 мл крови. Площадь поперечного сечения аорты не превышает 8 кв. см. Следовательно, на 1 кв.см. поперечного сечения за одну минуту приходится около 500 мл крови. Такова примерно скорость прохождения крови через аорту — 500 млмин на 1 кв.см.

По мере разветвления сосудов общая площадь их сечения увеличивается. Площадь сечения всех капилляров может составить 8000 кв.см. Следовательно, на 1 кв.см. сечения капиллярного русла приходится всего лишь 0,5 млмин на 1 кв.см. Медленное течение крови по капиллярам облегчает обмен газами и пит. веществами.

По пути от капилляров к предсердию кровяное русло постепенно суживается и скорость течения крови увеличивается

Источник

Источник

Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

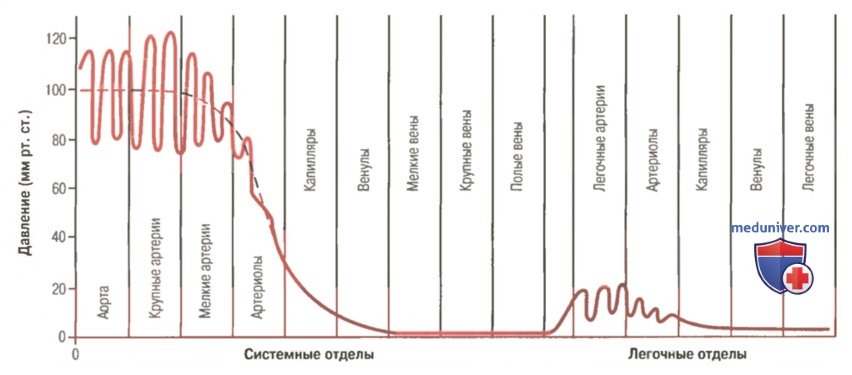

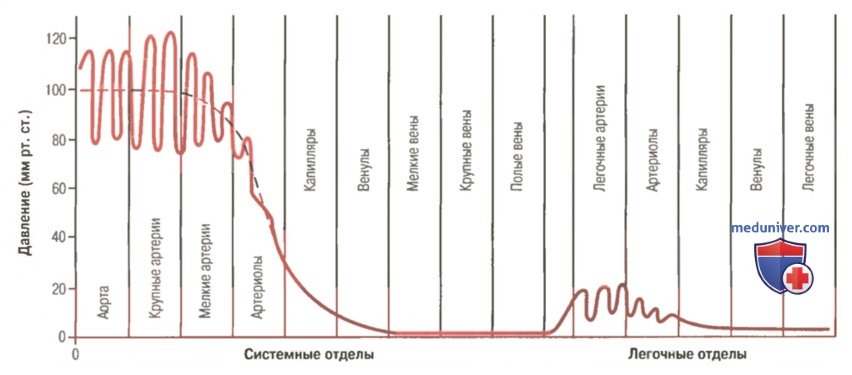

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Давление крови в различных отделах сосудистой системы у человека, находящегося в горизонтальном положении

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в статьях на сайте мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

– Также рекомендуем “Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток”

Оглавление темы “Сосудистая система”:

1. Электрокардиограмма при фибрилляции желудочков. Электрошоковая дефибрилляция желудочков

2. Ручной массаж сердца в помощь дефибрилляции. Фибрилляция предсердий

3. Трепетание предсердий. Остановка сердца

4. Функциональные участки системы кровообращения. Объемы крови в различных отделах сосудистой системы

5. Давление крови в различных участках сосудистой системы. Теоретические основы кровообращения

6. Регуляция объема кровотока и периферического сопротивления. Объемный кровоток

7. Ультразвуковой флоуметр. Ламинарное течение крови в сосудах

8. Турбулентное течение крови. Давление крови

9. Сопротивляемость сосудов. Проводимость сосудов

10. Закон Пуазейля. Диаметр артериол и их сопротивление

Источник

Вопрос 126. Кровяное давление в различных отделах системы кровообращения. Факторы, определяющие его величину. Виды кровяного давления.

Кровяное давление — это давление крови на стенки сосудов.

Артериальное давление — это давление крови в артериях.

На величину кровяного давления влияют несколько факторов.

- Количество крови, поступающее в единицу времени в сосудистую систему.

- Интенсивность оттока крови на периферию.

- Ёмкость артериального отрезка сосудистого русла.

- Упругое сопротивление стенок сосудистого русла.

- Скорость поступления крови в период сердечной систолы.

- Вязкость крови

- Соотношение времени систолы и диастолы.

- Частота сердечных сокращений.

Таким образом, величина кровяного давления, в основном, определяется работой сердца и тонусом сосудов (главным образом, артериальных).

В аорте, куда кровь с силой выбрасывается из сердца, создается самое высокое давление (от 115 до 140 мм рт. ст.).

По мере удаления от сердца давление падает, так как энергия, создающая давление, расходуется на преодоление сопротивления току крови.

Чем выше сосудистое сопротивление, тем большая сила затрачивается на продвижение крови и тем больше степень падения давления на протяжении данного сосуда.

Так, в крупных и средних артериях давление падает всего на 10%, достигая 90 мм рт.ст.; в артериолах оно составляет 55 мм, а в капиллярах — падает уже на 85%, достигая 25 мм.

В венозном отделе сосудистой системы давление самое низкое.

В венулах оно равно 12, в венах — 5 и в полой вене — 3 мм рт.ст.

В малом круге кровообращения общее сопротивление току крови в 5-6 раз меньше, чем в большом круге. Поэтому давление влегочном стволе в 5-6 раз ниже, чем в аорте и составляет 20-30 мм рт.ст. Однако и в малом круге кровообращения наибольшее сопротивление току крови оказывают мельчайшие артерии перед своим разветвлением на капилляры.

Давление в артериях не является постоянным: оно непрерывно колеблется от некоторого среднего уровня.

Период этих колебаний различный и зависит от нескольких факторов.

1. Сокращения сердца, которые определяют самые частые волны, или волны первого порядка. Во время систолы желудочковприток крови в аорту и легочную артерию больше оттока, и давлением в них повышается.В аорте оно составляет 110-125, а в крупных артериях конечностей 105-120 мм рт.ст.

Подъем давления в артериях в результате систолы характеризует систолическое или максимальное давлениеи отражает сердечный компонент артериального давления.

Во время диастолы поступление крови из желудочков в артерии прекращается и происходит только отток крови на периферию,растяжение стенок уменьшается и давление снижается до 60-80 мм рт.ст.

Спад давления во время диастолы характеризует диастолическое или минимальное давлениеи отражает сосудистый компонент артериального давления.

Для комплексной оценки, как сердечного, так и сосудистого компонентов артериального давления используют показатель пульсового давления.

Пульсовое давление — это разность между систолическим и диастолическим давлением, которое в среднем составляет 35-50 мм рт.ст.

Более постоянную величину в одной и той же артерии представляет среднее давление, которое выражает энергию непрерывного движения крови.

Так как продолжительность диастолического понижения давления больше, чем его систолического повышения, то среднее давление ближе к величине диастолического давления и вычисляется по формуле: СГД = ДД + ПД/3.

У здоровых людей оно составляет 80-95 мм рт.ст. и его изменение является одним из ранних признаков нарушения кровообращения.

2. Фаз дыхательного цикла, которые определяют волны второго порядка. Эти колебания менее частые, они охватывают несколько сердечных циклов и совпадают с дыхательными движениями (дыхательные волны): вдох сопровождается понижением кровяногодавления, выдох — повышением.

3. Тонуса сосудодвигательных центров, определяющие волны третьего порядка.

Это еще более медленные повышения и понижения давления, каждое из которых охватывает несколько дыхательных волн.

Колебания вызываются периодическим изменением тонуса сосудодвигательных центров, что чаще наблюдается при недостаточном снабжении мозга кислородом (при пониженном атмосферном давлении, после кровопотери, при отравлениях некоторыми ядами).

Виды кровяного давления: внутрисердечное, артериальное, капиллярное, венозное.

Систолическое — максимальное давление во время выброса крови сердцем (в систолу)

Диастолическое – минимальное давление-во время диастолы.

Пульсовое-разница между АД систолич и АД диастолич. Зависит от ударного объема, эластичности сосудистой системы.

АД среднее-среднее значение давления в течение полного сердечного цикла. Зависит от: периферического сопротивления, и серд выброса.

АД зависит от: серд выброса, ударного объема, эластичност сосудов, периферического сопротивления, ОЦК, вязкости крови, физических нагрузок, стресса.

Источник

кровообращения. Кровяное давление.

Выбрасываемая сердцем кровь разносится к тканям через артерии, артериолы и капилляры, а затем возвращается к сердцу по венулам и крупным венам. Насыщенная О2 артериальная кровь выбрасывается из левого желудочка и через аорту направляется к органам. Венозная кровь возвращается к правому предсердию, затем поступает в правый желудочек и далее через легочные артерии к легким, где вновь насыщается кислородом.

После этого кровь по легочным венам возвращается в левое предсердие. Давление крови в легочных артериях меньше, чем артериальное давление в большом кругу. В артериальной системе давление высокое, в венозной — низкое.

По своему строению артерии, капилляры и вены сильно отличаются друг от друга. Толстая стенка артерий в основном состоит из гладкой мышечной и упругой эластичной тканей. Поэтому артерии прочны и упруги. Под мышечными слоями проходят сосуды и нервы, обеспечивающие жизнедеятельность собственно артерии. Раздражение симпатических нервов приводит к сокращению гладких мышц и сужению сосудов.

В аорте и других крупных артериях эластичный слой больше, чем мышечный. В мелких артериях соотношение слоев обратное. Стенки капилляров и мельчайших венул чаще всего состоят из одного слоя плоских клеток. Стенки более крупных вен относительно тонки, легко растягиваются и легко спадаются. В них мало и эластичных и мышечных волокон.

При каждом сокращении сердце нагнетает в сосуды очередную порцию крови, создавая в них давление, необходимое, чтобы обеспечить ее продвижение по всему кровеносному руслу. Под влиянием давления стенки крупных артерий растягиваются, вмещая в себя всю поступившую кровь. В промежутке между сокращениями сердца эластичные стенки сосудов стремятся вернуться в прежнее положение, выталкивая кровь в более мелкие сосуды. Таким образом, эластичность и упругость стенок крупных артерий обеспечивает непрерывность движения крови.

В любом участке сосудистого русла кровь течет из места с большим давлением в место с меньшим давлением. По пути тока крови давление всегда понижается. Выше всего давление в крупных артериях, ниже всего — в крупных венах, приносящих кровь к сердцу. В аорте и крупных артериях величина кровяного давления непрерывно и скачкообразно меняется. При каждом сокращении сердца оно резко возрастает, становясь максимальным к концу систолы желудочков. Затем оно снова снижается до минимума к началу следующей систолы желудочков. Максимальное давление называют систолическим, минимальное — диастолическим, а разницу между ними — пульсовым давлением. Измеряется давление в мм ртутного столба.

У молодого взрослого человека в покое систолическое давление в аорте и крупных артериях большого круга равно 120 мм рт.ст. , а диастолическое — 70-80 мм рт.ст. Следовательно, пульсовое — 50 мм рт. ст.

Проходя малый круг кровообращения, кровь испытывает меньшее сопротивление, чем через большой. Поэтому кровяное давление в легочной артерии невелико, около 20% аортального. По пути тока крови давление падает, особенно в местах наибольшего сопротивления — капиллярах.

Пульс. В некоторых местах тела артерии легко прощупываются. Ритмическое содрогание артериальной стенки называется пульсом. В артерии, сильно прижатой пальцами, движение крови прекращается, но тут же рядом, выше места пережима, пульс продолжает ясно выслушиваться. Это обьясняется темя. что пульсовые толчки зависят не от изменения движения крови, а от внезапного повышения давления в артериях при каждом поступлении новой порции крови из желудочка. Пульсовые толчки передаются по всем артериям со скоростью, во много раз превосходящей скорость течения крови. Следя за пульсом можно сосчитать число серд. сокращений.

Движение крови по венам. В мелких венах давление достигает 10 мм рт. ст., а в крупных еще ниже. Следовательно, в венах кровь обладает незначительной движущей силой. Движение крови в венах проходит в неблагоприятных условиях, особенно в венах нижних конечностей, где крови приходится преодолевать и силу тяжести. Любая мышечная деятельность облегчает прохождение крови по венам, т.к. сокращаясь, мышцы сдавливают стенки вен и облегчают их прохождение к сердцу. Расслабляясь, мышцы как бы засасывают ее из более мелких вен. От обратного тока крови в венах избавляют клапаны в стенках вен. Такие клапаны имеются в стенках повсюду. Малоподвижный образ жизни создаются неблагоприятные условия для оттока венозной крови.

Скорость движения крови.

Кровеносную систему можно рассматривать как трубку, многократноразветвляющуюся и образующую много очень коротких, но узких рукавов. Сливаясь, они снова превращаются в две широкие трубки. Через каждое поперечное сечение такой системы трубок всегда протекает одинаковое количество жидкости. Иначе бы одни участки бы запустевали, а другие переполнялись, что невозможно.

У взрослого человека в среднем за минуту через аорту проходит 4000 мл крови. Площадь поперечного сечения аорты не превышает 8 кв. см. Следовательно, на 1 кв.см. поперечного сечения за одну минуту приходится около 500 мл крови. Такова примерно скорость прохождения крови через аорту — 500 млмин на 1 кв.см.

По мере разветвления сосудов общая площадь их сечения увеличивается. Площадь сечения всех капилляров может составить 8000 кв.см. Следовательно, на 1 кв.см. сечения капиллярного русла приходится всего лишь 0,5 млмин на 1 кв.см. Медленное течение крови по капиллярам облегчает обмен газами и пит. веществами.

По пути от капилляров к предсердию кровяное русло постепенно суживается и скорость течения крови увеличивается

Источник

Самое низкое кровяное давление в сосудах большого круга кровообращения

Давление крови в различных участках сосудистой системы.

Среднее давление в аорте поддерживается на высоком уровне (примерно 100 мм рт. ст.), поскольку сердце непрестанно перекачивает кровь в аорту. С другой стороны, артериальное давление меняется от систолического уровня 120 мм рт. ст. до диастолического уровня 80 мм рт. ст., поскольку сердце перекачивает кровь в аорту периодически, только во время систолы.

По мере продвижения крови в большом круге кровообращения среднее давление неуклонно снижается, и в месте впадения полых вен в правое предсердие оно составляет 0 мм рт. ст.

Давление в капиллярах большого круга кровообращения снижается от 35 мм рт. ст. в артериальном конце капилляра до 10 мм рт. ст. в венозном конце капилляра. В среднем «функциональное» давление в большинстве капиллярных сетей составляет 17 мм рт. ст. Этого давления достаточно для перехода небольшого количества плазмы через мелкие поры в капиллярной стенке, в то время как питательные вещества легко диффундируют через эти поры к клеткам близлежащих тканей.

В правой части рисунке показано изменение давления в различных участках малого (легочного) круга кровообращения. В легочных артериях видны пульсовые изменения давления, как и в аорте, однако уровень давления значительно ниже: систолическое давление в легочной артерии — в среднем 25 мм рт. ст., а диастоли-ческое — 8 мм рт. ст. Таким образом, среднее давление в легочной артерии составляет всего 16 мм рт. ст., а среднее давление в легочных капиллярах равно примерно 7 мм рт. ст. В то же время общий объем крови, проходящий через легкие за минуту, — такой же, как и в большом круге кровообращения. Низкое давление в системе легочных капилляров необходимо для выполнения газообменной функции легких.

Теоретические основы кровообращения

Несмотря на то, что объяснение многих механизмов кровообращения довольно сложное и неоднозначное, можно выделить три основных принципа, которые определяют все функции системы кровообращения.

1. Объемный кровоток в органах и тканях почти всегда регулируется в зависимости от метаболических потребностей тканей. Когда клетки активно функционируют, они нуждаются в усиленном снабжении питательными веществами и, следовательно, в усиленном кровоснабжении — иногда в 20-30 раз большем, чем в состоянии покоя. Однако сердечный выброс не может увеличиться более чем в 4-7 раз. Значит, невозможно просто увеличить кровоток в организме, чтобы удовлетворить потребность какой-либо ткани в усиленном кровоснабжении. Вместо этого сосуды микроциркуляторного русла в каждом органе и ткани немедленно реагируют на любое изменение уровня метаболизма, а именно: на потребление тканями кислорода и питательных веществ, накопление углекислого газа и других метаболитов.

Все эти сдвиги непосредственно влияют на мелкие сосуды, вызывая их расширение или сужение, и таким образом контролируют местный кровоток в зависимости от уровня метаболизма.

2. Сердечный выброс контролируется главным образом суммой всех местных тканевых кровотоков. Из капиллярных сетей периферических органов и тканей кровь по венам сразу возвращается к сердцу. Сердце автоматически реагирует на возросший приток крови, начиная немедленно перекачивать больше крови в артерии. Таким образом, работа сердца зависит от потребностей тканей в кровоснабжении. Этому способствуют и специфические нервные сигналы, поступающие к сердцу и регулирующие его насосную функцию рефлекторно. 3. В целом системное артериальное давление контролируется независимо от регуляции местного тканевого кровотока и сердечного выброса.

В сердечно-сосудистой системе существуют эффективные механизмы регуляции артериального давления. Например, каждый раз, когда давление оказывается ниже нормального уровня (100 мм рт. ст.), в течение секунд рефлекторные механизмы вызывают изменения деятельности сердца и состояния сосудов, направленные на возвращение артериального давления к нормальному уровню. Нервные сигналы способствуют: (а) увеличению силы сердечных сокращений; (б) сужению венозных сосудов и перемещению крови из емкого венозного русла к сердцу; (в) сужению артериол в большинстве периферических органов и тканей, что затрудняет отток крови из крупных артерий и поддерживает в них высокий уровень давления.

Кроме того, в течение более длительного периода времени (от нескольких часов до нескольких дней) окажет влияние важная функция почек, связанная с секрецией гормонов, контролирующих артериальное давление, и с регуляцией объема циркулирующей крови. Итак, потребности отдельных органов и тканей в кровоснабжении обеспечиваются разными механизмами, регулирующими деятельность сердца и состояние сосудов. Далее в этой главе мы подробно проанализируем основные механизмы регуляции местного кровотока, сердечного выброса и артериального давления.

Источник

Источник